学校の様子

4年生 理科 ~水の温度と体積

4年生が理科の学習で、「温度の変化と物質の体積の変化」の関係について、実験を通して学習を行っています。前回までに、空気は温めると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなること、変化の仕方がとても大きいことを学びました。今日は、「水」です。空気と同じように温度が上がると体積は大きくなるのか、また増えるとしたら変化の仕方は空気と比べてどうなのか、について実験をして確かめました。

今日の実験で、「水も空気と同じように温度が高くなると体積が大きくなり、温度が低くなると体積が小さくなるけど、変化の仕方は空気よりもずっと小さい」ことがわかったはずです。次は金属です。さて、どうなるでしょうか。

福二小 学校HPアクセス 300万件突破!!

8月26日に、HPアクセス(閲覧者数)200万件突破をご報告しましたが、200万件突破から、わずか3か月ちょっとで、なんと300万アクセスを突破しました。

11月は月間アクセス数(閲覧者数)も39万件を超え(1日平均12000件超)、新記録となりました。このカウンターがどのような仕組みになっているのかがよくわかりませんが、今年度1年間で、昨年度までの総アクセス数を超える勢いです。

児童の生き生きとした姿、地域とのつながり等を中心に、これからも随時更新していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

5年生 図工 ~糸のこぎりを使って

3年生の図工では、初めて金づちを使ってくぎ打ちでの作品を作っていました。4年生では、ここに「のこぎり」が加わり、自分でデザインした通りにのこぎりで素材を切って作品作りに取り組みました。

5年生では、「糸のこぎり」を使った作品作りに挑戦します。今までとの一番の違いは、「曲線を切ることができる」ところで、デザインの自由度が格段に上がりました。教務主任の家髙先生と支援員の長田先生も入って、怪我をしないよう細心の注意を払って指導しています。糸のこぎりの刃を折らないように、何よりもけがをしないように、集中して作業に取り組み、素敵な作品を完成させてください。

校内持久走記録会

雲一つない素晴らしい晴天の下、令和6年度の校内持久走記録会を実施しました。

走路のコンディションも上々で、参加した全ての児童が完走することができました。開会式で校長からは、「自分に負けない、今できるベストを尽くして走りましょう」との話を、閉会式で教頭からは「スポーツの素晴らしさ、児童の精一杯の走りに心から感動したこと、今日のがんばり、苦しくても最後までやり切ったことを忘れないで」という話をしました。

スタートラインにつき、最後まで走り切れたことが何よりも素晴らしいこと。自分の中で、満足できない・あるいは納得できないものがあるなら、来年がんばって取り返せばいい。今日の自分に負けないように。

1・2年生 秋の美術展

1・2年生が生活科の学習と図工の横断的学習で、作品作りを行いました。サツマイモのつるを使ったクリスマスリースは1・2年生両方が作ったのですが、今回は2年生の作品を掲載します。1年生の方は、どんぐりや落ち葉を使った作品を掲載します。季節が感じられて、とても良いです。

1・2年生体育 ~ボール投げ遊び

1・2年生は体育で、引き続き「ボール投げ遊び」に取り組んでいます。投げる力を少しでも伸ばそうと、とても工夫して(場の工夫も、アドバイスの仕方も)指導していますが、投げる経験やそれに近い経験(たとえば、「めんこ」の体の使い方は、ほぼ投球と一緒です)がほとんど(全く)ないことが、見て取れなかなか難しいです。

壁に貼った的に当てるときは、先生のアドバイス通りに投げようとしていますが、箱を的にしたボール当てゲームでは、両手で投げたり、下から投げたりする児童が多かったです。それでも、夢中になって楽しく運動に取り組んでいる姿は、輝いていました。また、今日は養護教諭の「たまごプロジェクト」できている加藤ももこ先生もお手伝いしてくれました。

6年生 理科 ~てこのはたらき

6年生の理科は「てこのはたらき」について学んでいます。

前回までの学習で「棒の一点に力を加えることでものを(楽に)動かすことができるものをてこという」こと、「てこには、支点・力点・作用点」があることを学び、実際に自分で確かめて「支点から力点の距離が遠いほど手ごたえが軽い(大きな力が出せる)」ことと、逆に「支点から作用点までの距離は近いほど手ごたえが軽い(大きな力が出せる)」ことを、体感しました。

「手ごたえ」は確かに感じられましたが、それは個人の感覚であり曖昧なものです。今日の学習では実験用てこを使って「支点から作用点までの距離」と「はたらく力」の関係性(法則)を見つける実験に取り組みました。てこが釣り合った時の支点からの距離とおもりの数を記録し、試行錯誤を重ねながら法則を見つけさせていきます。「教える・覚える」ことよりも「体感する・試行錯誤を繰り返す・自分で見つける」ことを大切にしていきたいです。

4年生 音楽 ~合奏発表会「茶色の小びん」

4年生が音楽の授業で「茶色の小びん」の合奏練習に取り組み、昨日の5時間目に「合奏発表会」を行いました。校長、担任の橋本先生、初任者指導の小松本先生、おひさまの山口先生、1年生の時の担任で今は体育の授業等を一緒に行っている3年生担任、そして吉岡先生の計らいで3年生の子どもたちも…で、とてもにぎわった発表会となりました。

当初の予定よりも、ずっと多い聴衆を前に若干の緊張も見られましたが、心を一つにしてとても息の合ったハーモニーを響かせてくれました。4年生の演奏を聞いて3年生にも感じるものが多くあったようです。次回の3年生の合奏発表会では、4年生を招待して演奏を聴いてもらうという新たなめあてを持つことができました。

素晴らしい演奏を聴かせてくれた4年生のみなさん、機会を作って下さった大舘先生、ありがとうございました。

5年生 家庭科 ~エプロン作り

5年生が、家庭科で「エプロン作り」の学習に取り組んでいます。これまでに、いろいろな手縫いの仕方や、ボタン付けの仕方等を学習してきましたが、今回は本格的な「ミシンを使っての作業」になります。今日は、印をつけた生地の「布断ち」までを行っていました。

自分が子どもの頃は、カラーテレビがなくてもミシンがある家が、結構多かったように思います。新年度・新学期に持参する雑巾も、ほぼ全員が古タオルをミシンで縫って作っていました。今は、家庭にミシンがある家の方がずっと少ないようです。5年生の家庭科の授業で「初めてミシンにさわった」という子もたくさんいます。そんな中で、にじいろ学級さんの支援員の木下先生と、昨年度まで本校に在籍していた宇田川先生も講師として指導に加わって下さいました。児童15名に対して指導者が5名。こういう作業的な学習では、本当にありがたい限りです。

なお、菅教頭先生や教務主任の家髙先生(校長も!?)が、お手伝いに入ることもあります。福二小の自慢できることの一つなのかも知れません。

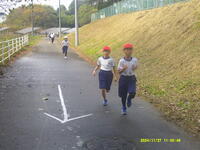

校内持久走記録会試走

昨夜から朝方まで降り続いた雨で、実施が危ぶまれましたが、スターと時刻を少し後ろにずらし、にじいろ学級のみなさんを始めとする「走路整備」のおかげで、無事、校内持久走記録会試走を実施することができました。

1・4年生以外は、昨年と全く同じコース・同じ距離を走ります。「自分自身の記録の伸び=自身の成長」が、確かめられるといいですね。「ライバル」の存在は、励みにもなるしお互いの成長にもつながります。が!!本当に勝負する相手は、自分自身です。サボってしまいそうな自分に負けるな。手を抜いてしまいそうな自分に負けるな。昨日の自分に負けるな…「その時のベスト」を尽くして走ることができれば、それが最高の持久走記録会です。

土曜日に、みんなが一生懸命頑張る姿を、やり切った後の清々しい表情を見せてくれることを心から期待しています。