学校の様子

1/11 春の七草 他

今日は、発育測定がありました。雨が降り寒くなりましたが、衣服を調節し感染防止に努めながら測定を行いました。身長・体重をはかり体の面からの成長を見る指標とします。

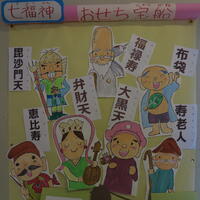

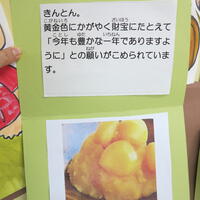

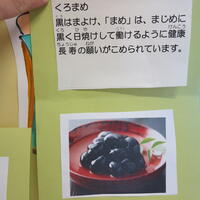

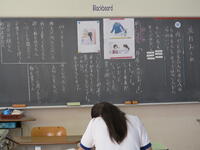

さて、児童昇降口に新しい掲示物を掲示しましたので、紹介します。「春の七草」と「おせち料理」についてです。お子さんは春の七草を言えるでしょうか?「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」が春の七草です。しかし、春の七草の「ほとけのざ」を道端や草むらでよく見かける紫の花が咲くシソ科の「ほとけのざ」別名「サンカイソウ」と勘違いしている人が意外に多いようです。実は、春の七草の「ほとけのざ」は、キク科で別名「コオニタビラコ」という黄色い花を咲かせる野草のことです。自身も小さい頃、道端で紫色の花を咲かせる「ほとけのざ」を見るたびに、「これが本当に食べられるのだろうか?古(いにしえ)の人々は本当に食べていたのだろうか?」などと疑問に思っていたものでした。同じ名前なので勘違いしていたのですね。 今日の給食には、ミニおせちが登場しました。春の七草とともに、おせち料理についても家族団らんの話題にしてみてください。毎年季節が巡ってくると行う日本の習わしには、いろいろな意味があります。毎年、繰り返し繰り返し発達段階に合わせて話題にすることは、日本の文化を家族で知る良い機会となりそうです。

1/7 冬休み明け集会

朝一番に予定していた冬休み集会を下校前に変更して実施しました。2022年の目標の発表を1年、3年、5年生の児童が行いました。「算数の計算を頑張る! 勉強を頑張る! いじめのない学校にする!」等々、元気に発表できました。

校長からは、①今年は壬寅年(みずのえとらどし)、コロナの感染症対策を今まで以上に心がけ、明るい年となるように協力し合おう。②目標を持つことは、なりたい自分になるための第一歩、努力すれば頑張れる目標を決めて取り組もう。③「心と体はつながっている」ので、「規則正しい生活」「十分な睡眠」「適度な運動」を心がけ、心と体を元気にしよう。という話をしました。

最後は、読書手帳の表彰です。6年生2人が読書手帳2冊読破(60冊)、4年生1人が読書手帳4冊読破(120冊)、4年生1人が読書手帳1冊読破(30冊)しました。頑張りました。

1/7 2022年の始まりです

2022年が明け、本日から学校が始まりました。一面の雪景色の学校に、子どもたちの元気な声が戻ってきました。この機会を逃すまいと、朝一番に予定していた「冬休み明け集会」の時間を変更して、雪と遊ぶ時間を設定しました。今日の雪は、太陽の光が当たるとキラキラと輝き、風が吹くと木の枝からさらさらとこぼれ落ち、とても趣がありました。全校児童が思い思いに雪と触れ合い、楽しむことができました。

凍結が心配されたので、朝早くから職員で雪かきを行い、子どもたちを迎えました。思い出に残る一日でした。

1/6 明日から始まります

今日で冬休みが終了し、明日1月6日(金)より学校が始まります。本日は、関東地方に寒気が流れ込み午後からは、本格的な降雪となっています。千葉県にも警報が発令されました。明日の登校につきましての注意喚起につきまして、本日、学校メールで配信いたしますので、必ずご確認ください。明日朝の気温は、氷点下になりそうです。安全を第一に考え、お子さんを登校させてください。ご協力をお願いいたします。

また、本校では、学校の様子や今日の給食をホームページで毎日更新しています。昨年4月からのアクセス数の累計は、12月末現在で21万件を超えました。保護者の皆様、地域の皆様、閲覧してくださっている皆様方に感謝いたします。また、作成者の次への意欲に繋がるグットボタンを押してくださっている方々に重ねて感謝いたします。2022年も引き続き情報発信に努めてまいります。今年もよろしくお願いいたします。

12/23 冬休み前集会

本日、冬休み前集会を行いました。最初に、表彰を行いました。「市民ふれあいハートまつり」ポスター大会会長賞、あおいそら実践文学校代表、持久走記録会学年1位、2位、3位(3年生は1位のみ)の表彰です。生徒指導の先生からは、『①規則正しい生活(早寝・早起き・朝ごはん)を心がけること②事件事故に遭わないように、「い・か・の・お・す・し」を守ること③交通事故に気をつけること』の3つの約束についての話がありました。

校長からの話は、『①新年の目標をもってほしいこと②家族の役に立つことを見つけて行動してほしいこと③今日と同じ元気な姿で1/7に登校してほしいこと』について話をしました。最後は、読書手帳の表彰です。6人の表彰を行いました。

無事本日、今年最後の登校日を終えることができました。大きな事故等がなく今日を迎えることができたのも、保護者の皆さんや地域の方々のおかげです。ありがとうございました。どうぞ、良いお年をお迎えください。

12/22 1.2年生のつながり!

本校では、学団(1.2年生,3.4年生,5.6年生)のつながりを大切にしています。1.2年生の学習の様子を紹介します。先日、2年生が生活科の学習の中で、自分たちの「おもちゃ工場」に1年生を招待しました。糸電話の作り方などを紹介し教えるなど、1年生を楽しませてくれました。

今日は、1.2年生が一緒に、近くの「平佐屋商店」に行って、ポストに年賀状を投函しました。一緒に歩くのも慣れたものです。楽しく行って帰ってきました。もうすぐ、年明けです。自分たちで育てたさつまいもで作った2年生のハンコは、味がありますね。子どもたちが出した年賀状が、無事届きますように・・。

12/22 サンタさんのプレゼント

本日、校庭に出て校長室に帰ってくると、テーブルの上に嬉しいプレゼントが置いてありました。にじいろ学級のかわいいサンタさんたちからのプレゼントです。可愛いクリスマスツリーでした。とても嬉しかったので、大急ぎでお礼を言いに行きました。また、廊下を歩いてみるとクリスマス関係の掲示物がたくさんあります。12月も終盤ですね。明日は、今年最後の登校日です。みんな元気に登校できるといいなと思います。

12/20 藍染体験

本日、5年生が藍染体験を行いました。社会科の伝統工芸の学習を兼ねた体験活動です。来校して教えてくださったのは、埼玉県羽生市の中島紺屋の先生です。藍染の方法を丁寧に教えてくださり、それぞれに味わいのある作品が完成しました。今、話題の「渋沢栄一」の生家も埼玉県の藍染農家でした。江戸時代から明治にかけて生き抜いた「渋沢栄一」のルーツは「藍」です。伝統を守っていく、知っていくことは大切なことです。良い体験となりました。

明日の昇降口でのクイズのお題は、藍染の盛んな埼玉県の場所です。パズルで場所を見つけたら、自分の名前を書きます。全校児童に見つけてほしいです。

12/20 チーバ君の型抜き

今日は、チキンピラフの型抜きを全児童が経験しました。スプーンでぎゅっぎゅっと、隙間なく詰め込むとうまくいきました。1月17日は、年1回のお弁当の日です。どんなお弁当にするのかわかりませんが、お弁当作りへの興味関心を高めることと、実際の練習を兼ねることを目的とした試みです。初めて経験する子どもたちも多かったです。ご家庭で、感想を聞いてみてください。自分でかたどったチーバ君チキンピラフは、どれもおいしかったようです。みんな、笑顔で食べていました。

12/17 全校学力テスト実施

本日、ベネッセの学力テストを実施しました。今年度の学習の理解度をチェックして、指導の指標としたいと思います。国語・算数のテストを実施しました。学年が上がると冊子になった問題となり、量も多くなっています。普段の学習のまとめで行うワークテストとは少し違ったテストですが、今までの学習の指標としたり、将来の受験の雰囲気に慣れたりするためにも、経験しておくことは大切だなと思います。どの学年も集中して頑張っていました。

12/16 臨時全校集会

長年、本校でおいしい福二小の自慢の給食を作ってくださっていた調理員さんが急逝されたという訃報に際し、臨時全校集会を持ちました。校長の話の中で、生前の優しいお人柄のエピソードや、福二小のみんなのことを大好きだった在りし日の調理員さんの姿について触れさせていただき、全職員、全児童で黙祷を捧げました。福二小のために思いを込めておいしい給食を作り続けてくださったことに感謝をし、心よりご冥福をお祈りいたします。

保護者の皆様へ

集会で子どもたちに話した内容につきましては、本日ご家庭に配付いたしました手紙をご覧いただき、ご確認ください。

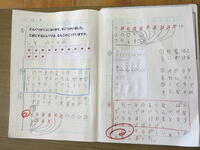

12/15 書初め練習2日目

本日、3年生以上の学年では、石塚先生を講師にお迎えした書初めの学習をしました。初回に比べると子どもたちの字は力強く変化してきました。また、作品として完成させるには、名前の書き方も重要なポイントとなります。石塚先生は、実際に書いて見せてくださったり、一人一人添削を丁寧にしてくださったりしました。

次回は、年が明けた令和4年の席書会当日です。冬休みに練習した成果を発揮してほしいです。1.2年生は、硬筆(鉛筆)で作品を作ります。石塚先生、ありがとうございました。

12/14 希望個人面談開始

本日より、希望個人面談を実施しています。子どもたちは、いつもより早く下校しますので、家庭で安全に過ごすようご指導ください。面談では、お子さんのことについて家庭と学校で情報交換をし、共有して連携協力することで、教育効果を高めていきたいと思います。明日15日、明後日16日は予備日です。よろしくお願いいたします。

12/14 リクエスト給食&CTK

今日のおすすめ献立は、「本のお料理が食べたい券」に5年生がリクエストした「ルルとララのココアしらたま」の本にちなんだ「ココアしらたま」です。ルルとララシリーズの本は、大人気の本です。今日は、リクエストしてくれた5年生が、本の魅力について放送で教えてくれました。クリームとチョコレートをトッピングしたかわいい白玉のデザートは、優しい甘さのおいしいデザートでした。

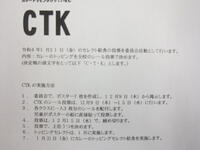

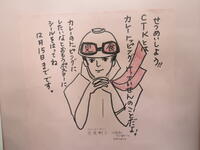

12/9(木)より、体育健康委員会が中心となって【「CTK」カレートッピングけっていせん】を行っています。委員会の委員が、カレーのトッピングの候補のポスターを作り掲示しています。・ゆで卵・ハンバーグ・ゆでキャベツ・とんかつ・ポテト・とろけるチーズ・からあげの7種類です。全校児童と職員一人3枚のシールが配られていますので、好きなトッピングにシールを貼って投票します。12月15日(水)、明日投票締め切りです。カレーのトッピングセレクト給食は、1月21日(金)に実施します。どんなトッピングに決まるのでしょうか。楽しみです。

12/13 道徳の研究授業

本日、5校時に5年生の研究授業を行いました。「特別の教科道徳」の授業です。本日の授業の主題は、「物を大切にする心」内容項目は、A節度、節制です。「流行おくれ」という教材での学習でした。教材についての話し合いを深め、主人公の行動や心情を考えることを通して自分自身を振り返り、友だちの多様な考えに触れながら、「物を大切にすること」について考えていく学習でした。どの子もみんな、真剣に学習に取り組んでいました。

12/11 創立記念集会

本日、創立148年を記念して、創立記念集会を行いました。福田二小の始まりは普門寺であること、そして正覚寺→熊野前→今のこの地と3回の引っ越しを経ていることや、福田二小の先輩たちが残してくれた宝、福田地区・野田市の宝についてなど校長から話をしました。また、野田市や福田地区のことについて「野田もの知りクイズ」に出てくる問題をクイズ形式で説明することで、子どもたちは野田市の魅力をさらに知ることができたようです。

また、11月13日(土)に実施したバルーンリリースのメッセージの返事が来たことを子どもたちに伝えました。二通の心のこもった手紙と一件の電話での問い合わせについてです。一通は茨城県神栖市波崎より、もう一通は千葉県富里市より、一件の問い合わせは千葉県酒々井町の学校からでした。当日は、やや強い西風が吹いていたので、利根川や太平洋に落ちてしまうのではないかと心配していました。しかし、遠くの知らなかった方から心優しい応援のメッセージが届いたことへの感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

✡追伸

富里市よりお手紙をくださった方へ

先日は、お心のこもった手紙をありがとうございました。お返事を書きたいと思います。差しつかえなければ、お名前とご住所を教えていただけると子どもたちも喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。

連絡先

福田第二小学校

野田市西三ヶ尾988

TEL 04-7038-0355 窓口 教頭

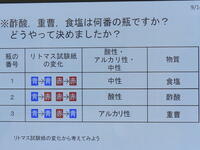

12/10 理科大パートナーシップ事業

本日、5.6時間目に、理科大パートナーシップ事業の一環として、東京理科大の郡司天博(ぐんじたかひろ)教授をお招きしての6年生の特別授業を行いました。理工学部先端科学科の郡司教授は、「高分子化学」がご専門です。今日の授業は、「水溶液の性質」の授業です。郡司教授が、丁寧に実験について説明してくださり、指示薬を使って3つの水溶液の性質から物質を特定する実験をグループごとに行いました。まずは、リトマス試験紙で、次にフェノールフタレインで、最後はバタフライピーティ(蝶豆茶)で、酸性、アルカリ性を調べました。最後は、二酸化炭素と水で炭酸を作って、できた炭酸水の性質を指示薬で確かめました。驚きのある実験を見せてくださり、また、教えてくださった郡司教授に感謝いたします。ありがとうございました。

12/9 キューピー五霞工場オンライン見学

本日、5年生が社会科の学習で「キューピー五霞工場オンライン見学」を行いました。茨城県の五霞工場とつながってのオンラインの学習です。五霞工場の方とリアルタイムでつながり、また、リアルタイムでマヨネーズを作る工場内の様々な工程の映像が見られた学習でした。マヨネーズができる工程についてたくさんのことを学びました。また、豆知識として「ホットケーキにマヨネーズを少し入れると、ふわふわホットケーキができる。」ということも知ることができた学習でした。

12/9 リクエスト給食

本日のおすすめ献立は、「本に出てくる料理が食べたい券」で、1年生が応募した「パンダのパンだ」にちなんだ「コロッケパン」です。北海道産のジャガイモをたくさん使って作りました。ジャガイモは、根ではなく茎(地下の枝)がふくらんでできるナス科の野菜です。ソースがかかっていることで美味しさが倍増しました。

リクエストした1年生は、はっきりとした大きな声で、「パンダのパンだ」の本の内容を教えてくれました。パンダのパンやさんは、いろいろなパンを作っていきます。本は児童昇降口に置いてあります。たくさんの友だちに手に取って見てほしい本です。

12/8 リクエスト給食

本日のおすすめ献立は、「本に出てくる料理が食べたい券」で、1年生が応募した「やきざかなののろい」にちなんだ「しろみざかなのタルタルソースやき」です。今日のタルタルソースには、ピクルスの代わりにラッキョウ漬けを細かく刻んで入れてあります。白身魚のシイラの味とのコラボが楽しめる一品でした。

リクエストした1年生は、初めての放送室で緊張したと思いますが、はっきりとした大きな声で、「やきざかなののろい」の本の内容を教えてくれました。本の内容を上手に説明してくれたので、読んでみたくなった人もたくさんいると思います。

12/8 書初め指導

本日、石塚順子先生をお招きして、3年生から6年生が「書初め」の練習を開始しました。石塚先生には、毎年、指導に来ていただいています。練習の前には、一文字一文字の特徴を説明してくださったり、実際に書いてくださったり、丁寧に教えていただきました。また、書き上げたものを先生の所に持って行くと、的確なアドバイスとともに添削してくださいました。年内にもう一度来てくださいます。ありがとうございました。

12/7 ラインズeライブラリアドバンス活用研修

本日、放課後、野田市教育委員会主催の校内研修を行いました。「ラインズeライブラリアドバンス活用研修」です。緊急事態宣言中の休業期間にも、オンラインで全学年が端末を使用して学習しましたが、さらに、クロムブックを効果的に使うなど、指導する側の技術や資質の向上が必要だからです。8月末に一人一台のクロムブックの端末の環境が整い、学校でも学年の発達段階に応じて活用を進めているところですが、我々も進化を続けられるよう研鑽を積んでいきます。

12/7 リクエスト給食

本日のおすすめ献立は、「本に出てくる料理が食べたい券」で5年生が応募した「ルルとララのホットケーキ」の本にちなんだ「ココアホットケーキです。」ココアの粉末を使って一味違うホットケーキに仕上げたデザートです。リクエストした5年生は、本の内容を放送室から全校の友だちに説明しました。5年生のお友だちの放送室からの情報発信を聞いて、たくさんの友だちが興味を持って本を手にとってくれたらいいなと思います。本は、児童昇降口に置いてあります。今日のホットケーキが本の挿絵と本当にそっくりなことにびっくりすると思います。

12/6 PTA運営委員会開催、砂場の砂

本日、PTA運営委員会が開催されました。遠藤PTA会長さんのあいさつ、学校長のあいさつに続き、4校PTA会議について、PTA除草作業とPTA研修視察の中止について、来年度のPTA役員について、バルーンリリースについて、広報委員の活動報告について、PTAバレーについてなど、報告や協議が行われました。子どもたちの教育活動の支援のため、PTA本部の皆様、運営委員の皆様、お忙しい中ありがとうございました。

また、本日、上三ヶ尾の地域の方が砂を寄付してくださいました。砂場の砂が減っていたところでしたので、大変助かりました。福二小の子どもたちは、地域の方々にも支えられています。ありがとうございました。

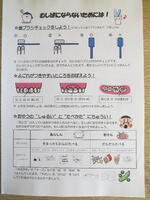

12/3 歯磨き指導

本日、1年生が「歯磨き指導」を受けました。講師の先生からは、歯の健康についてたくさんのことを教わりました。特に1年生の頃生えてくる6才臼歯は、永久歯のため、一度虫歯になってしまうと大変なこと、生えそろうまでは歯ブラシで磨きにくいので、「いばりんぼう磨き」をすること、歯ブラシの大きさは自分の指2本分がちょうどであること、後ろから見てブラシが飛び出ているものは、替えた方がいいことなどです。10歳までは、おうちの人の仕上げ磨きや確認が必要であること、小学生でも歯肉炎になる子が増えていることについても教わりました。

1年生のうちから、正しい歯磨きを覚え、80歳まで自分の歯を20本維持することを目標とする「8020運動」に頑張ってほしいと思います。

12/2 持久走記録会

本日、持久走記録会を行いました。運動会後より業間の時間に取り組んできた持久走練習の成果を発揮する場でした。はじめは、1.2.3年生で走りました。高学年がペアの下級生が何周走ったかを間違えないように、様子を見守りました。高学年からは、自然と「がんばれ!」「もう少し!」という応援のつぶやきが出てきました。ペアの下級生が無事ゴールに入るまで、温かく見守る姿がそこかしこに見られました。そして、どの子も1100mを一生懸命走り切りました。

次は、4.5.6年生の高学年です。高学年は、学校の外を走りました。1500mの道のりです。上級生は、力強い走りを見せてくれました。さすがです。特に、6年生にとっては、小学校生活最後の持久走記録会でした。持久走の練習と記録会のめあては、「体力増進、自分に勝つたくましさ、仲間への応援の心」を身につけることです。一人一人、自分のめあてに向かって走った持久走記録会でした。一人一人の真剣な走りに「成長」を感じました。

12/1 リクエスト給食

本日のおすすめ献立は、「本に出てくる料理が食べたい券」で1年生が応募した「ルルとララのキラキラゼリー」の本にちなんだ、「キラキラゼリー」です。下はサイダー味、上はマスカット味に工夫され、すっきりとした甘さの可愛いゼリーでした。リクエストした1年生は、初めて放送室に来てマイクに向かいました。はっきりとした元気な声で、上手に本の内容を説明してくれました。家でも作ってみたくなるピンク色のゼリーでした。

12/1 サッカー・ミニバス交流試合

夜半から降り続く雨のため、交流試合の実施が心配されましたが、福田一小学校にて、サッカー・ミニバスの交流試合を無事行うことができました。新型コロナウイルス感染症流行防止のため、いろいろな活動が制限されてきました。例年は、4校(福一小、二ツ塚小、山崎小、福二小)で行ってきたサッカー・ミニバスの試合ですが、今年度は縮小して福田一小との交流戦としました。久しぶりの他校との試合です。子どもたちは、皆、力を出して頑張ることができました。今日の交流試合は、子どもたちにとって、練習の成果を発揮できる場でもあり、今までの自分を振り返ることができる場でもありました。また、6年生にとっては、小学校生活最後の交流試合となりました。会場づくりをしてくださった福田一小学校の方々や、応援に来てくださった保護者の皆様に感謝いたします。

12/1 避難訓練(火災)

本日、4校時に火災を想定した避難訓練を行いました。給食室より出火したという想定です。今日の朝方の大雨で、校庭がぬかるんでいたため、避難場所は体育館としました。火事の時は、迅速に火元から逃げて離れることが大切です。また、延焼をおさえるために、窓を閉めて酸素の供給を少なくします。(煙が充満してしまう時には、窓を開けて排煙することもあります。)また、カーテンが閉まっている場合は、消火の際に水の通り道の妨げにならないようにカーテンを開けます。「いざは常なり」日頃の訓練が大切です。児童全員、口を結んで素早く避難できました。

11/30 自動水栓設置完了

野田市の感染症防止対策の一つとして、全小中学校に設置予定だった自動水栓が完備しました。今までは、一番上にある写真のように手動での操作の水栓でしたが、蛇口に手をかざすと自動で水が出るタイプに変わりました。 直接手で触れることなく水が出るので、感染症対策にはとてもよい環境が整いました。実は、自動水栓になったことで、水を飲んだり歯磨きで口をゆすいだりすることが難しくなりました。つきましては、プラスチックのコップを持たせるなどご家庭のご協力をお願いいたします。詳細は、明日配付いたします保健だよりに記載してありますので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。

11/29 リクエスト給食

本日のおすすめ献立は、「本に出てくる料理が食べたい券」で5年生が応募した「ポテトスナック ここが知りたい!」の本にちなんだ、「ポテトスナック」です。調理員さんが、北海道産のジャガイモを包丁でスライスして作ったポテトチップスです。リクエストした5年生が、お昼の放送で本の内容を紹介してくれました。久しぶりのリクエスト給食でした。油で揚げたパリパリとした食感が食欲をそそる献立でした。

11/29 授業研究会

本日、4時間目に1年生の算数の「ひきざん」の学習の授業研究を行いました。「13-9」をどのように計算するかの学習です。引かれる数の1の位から引く数を引くことができた今までの学習から、ステップアップした学習です。13を10と3に分けて、10から9を引いて1、3と1を足して4、答えは4という減加法を知る学習でした。どの子も一生懸命学習に参加していました。

5時間目は、にじいろ学級の生活単元の授業研究でした。「スーパーにじ」の開店の掛け声でスタートです。お店の人とお客さんに分かれて活動しました。お客役は、1000円で買える品物を選び、計算機でたしかめ算をします。そのあと、レジに行って清算をします。店員役は、バーコードで読み込みをして手作りレジの計算機で計算後、支払い金額を伝えます。今日は、おつりの計算の学習でしたので、お客役は1000円を出しておつりを受け取ります。挨拶も呼び込みも、計算も皆上手にできていました。レジは、一つ一つ手作りです。たくさんの品物も手作りです。お金の計算の学習だけでなく、あいさつや態度などのコミュニケーションの力も身につく授業内容でした。どの子も楽しく取り組み、生活に生きる学びとなりました。野田市教育委員会の2名の指導主事の先生が授業を参観してくださいました。

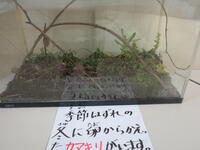

11/26 しぜんからのおくりもの

昨日、2年生が図工の学習「しぜんからのおくりもの」を校庭で行いました。落ち葉や枝や木や土、木の実などの自然を使って、思い思いの作品を作りました。葉っぱの形や色を生かしてつなげたり、並べたり・・。組み合わせたり、重ねたり・・・。外の空気も楽しみながら、思い思いの活動を楽しみました。少し肌寒くなり、いよいよ冬到来です。

11/25 消防署見学

本日、3年生が消防署に見学に行きました。福田一小と合同の社会科見学です。野田消防署では、まず救急車についての説明を聞きました。救急車の中にあるものを見せていただいたり、使い方などを詳しく教えてもらったりしました。救急車に乗って働く方々は灰色の服を着ていることを知りました。次は、消防車についてです。消防車に乗っている方々は、オレンジ色の服や青の服を着ていました。大きなポンプ車についても、詳しく説明を聞くことができました。学校のプールが、一年中水が入ったままになっているのは、火事になった時に使うからだということも教えてもらいました。最後は、二つの学校の代表が、はしご車に乗せてもらいました。350メートルあるはしごの上からは、富士山やスカイツリーが見えたそうです。一生の思い出になる体験をさせていただきました。

11/24 町探検

本日、1、2年生が町探検をしました。上三ヶ尾方面に出かけました。歩き進めると、畑の隣に太陽光パネルがたくさん設置されていることにびっくりしている子が多かったです。まず向かったのは、「ケアハウス野田」です。ケアハウス野田は、老人ホームです。施設の代表の方が、丁寧に説明をしてくださいました。また、お土産もいただきました。

次は、聖華保育園の前の道を通り、外から園庭を見学させていただきました。最後は、普門寺です。普門寺の住職さんが迎えてくださり、中に入れてくださいました。福田二小は、普門寺から出発しています。明治7年普門寺に「三尾(さんび)小学校」ができたのが福田二小の始まりです。明治14年に正覚寺に移転するまで、7年間普門寺が学びの場でした。福二小とのつながりなど、いろいろな話を聞くことができました。途中、メモをとったり絵を描いたりしたことを生かして学びを深めていきます。

11/20 林間学校3

予定より少し早め早めに行動ができ、午前中の野外炊飯を無事終えることができました。飯盒炊飯、カレー作りは、初めてだという子も多かったですが、グループで協力して作ることができました。全ての行程を無事終え、閉校式が終わりました。福一小、二ツ塚小の友だちとも絆を深めることができた二日間でした。

11/19 林間学校2

林間学校のその後をお伝えします。茨城中央青年の家での開校式を終えると、インドアビンゴをグループごとに行いました。ゲーム感覚で施設を知るよい活動でした。夕食は、感染防止のため一方方向を見て食べました。キャンドルサービスは、福二小の担当です。司会進行と火の子を頑張りました。入浴を済ませて一日が終わりました。みんな元気です。月食も見ることができました。

11/19 林間学校1

本日、5年生が三校合同林間学校を実施しています。天気に恵まれ、計画している活動は全て順調に進んでいます。これから部屋長会議を行い、夕食、キャンドルサービスに進んでいきます。今日、可能ならば月食を見る予定です。みんな元気です。

11/18 福にっこり展

本日、いつものように、見守りボランティアの方々の支援を受けて、子どもたちが登校してきました。授業の都合で、「福にっこり展」は、22日の朝の搬出が決まりましたので、見守りボランティアの方々をお誘いすると、鑑賞にきてくださいました。本校の3人の職員の作品を見て、感心されていました。また、6年生も、本日鑑賞しました。口々にすごいなあ、すばらしいなあと言っていました。

身近な人の作品を見ることで、得意なこと、好きなことを続けることの良さを感じてくれたらいいなと思います。短い期間での作品展ですが、たくさんの人に鑑賞していただきました。残り1日です。

11/17 林間学校の練習

5年生の林間学校が、週末に迫っています。今日は、6年生の力を借りて、福田二小の担当である「キャンドルサービス」の練習を行いました。5年生は7名の在籍です。3校(福田一小、二ツ塚小、福田二小)合同の林間学校ですので、6年生に他の学校の友だちの代わりをしてもらって練習しました。本来なら、天気が良ければキャンプファイヤーを実施するのですが、季節が初冬で乾燥しているということ、茨城青年の家の場所が標高が高い山の中であるということで、山火事の可能性が高くなる11月に入ってからのキャンプファイヤーはできないそうです。

天気に恵まれ、思い出に残る活動ができるといいなと思います。5年生の保護者の皆さん、準備等でお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

11/17 ぐんぐん遊び

今日は水曜日、縦割り活動「ぐんぐんあそび」を行いました。6年生のリーダーが中心になって遊びを考え、活動しました。「フリスビーボール」や「だるまさんがころんだ」「缶けり」「ケードロ」などなど、たっぷりと時間を使って仲良く遊ぶことができていました。身体を動かすことが大好きな子どもたちです。生き生きと活動していました。

11/16 修学旅行4

日光東照宮では、鳴き竜を見てから、新しく彩られた陽明門をくぐり、眠り猫を見たり、拝殿に入ったり、徳川家康の墓がある奥宮まで行ったりしました。早め早めに行動ができ、昼食前に買い物をすませることができました。心配された天気でしたが、雨に降られることもなく、神橋から東武日光駅まで、グループで楽しく散策できました。

全ての行程を順調に終え、35分早く東武日光駅を出発しました。渋滞もなく順調に帰途につくことができ、帰校が予定より1時間15分も早くなりました。おかげさまで、充実した二日間でした。保護者の皆様のご協力に感謝いたします。

11/16 修学旅行3

予定通り8時にホテルを出発しました。朝食は、全員完食です。みんな元気です。福一小の友だちとも打ち解けて、仲良くなりました。ホテルを出るとすぐ、野生の猿や鹿にも出会いました。竜頭の滝を見ながら下り、次は、日光東照宮に向かいます。

11/15 修学旅行2

入浴のあとに夕飯を食べました。感染症予防対策のため、一方方向を向き、黙食でした。美味しくいただきました。夕食後にそれぞれの部屋で過ごしたあとは、日光彫りの体験です。下絵をもとに、講師の先生の話を聞いて彫りすすめました。60度に曲げて作った引っ掻き刀を使って行いました。初めての体験でしたが、自分が選んだ鏡やペン立て、盆に絵を彫り終えることができました。

11/15 修学旅行1

本日の修学旅行の様子をお知らせします。渋滞もなく、華厳の滝、昼食、戦場ケ原のハイキング、足湯等々、予定通りの活動を全て終え、30分早くホテルに到着しました。具合が悪くなる子もなく、皆、元気です。

福田第一小学校の友だちと合同の修学旅行です。バスやホテルの部屋は別々ですが、連帯感が生まれています。現在、お風呂に入っています。このあと、夕食を食べ、日光彫りを体験し、1日目が無事終わります。皆楽しそうです。明日は、いよいよ、日光東照宮と日光駅周辺の散策です。

11/13 PTA主催 バルーンリリース

本日、PTA主催のバルーンリリースを実施しました。PTA会長さんをはじめ本部役員の皆様、バザー委員長さんはじめバルーン担当のバザー委員の皆様の企画、準備のおかげで、本日のセレモニーが実施できました。バザーはできなかったけれど、どうにかその代わりに子どもたちの心に残る楽しいイベントをしてあげたいという思いでの実施でした。ありがとうございました。また、計画放送委員会の児童も、メッセージの内容を考えたり、全校児童に説明をしたり、今日のセレモニーの司会進行を務めたりと頑張りました。

周りの人たちやたくさんの人の思いを詰めこんだイベントでした。周りの人たちへの感謝と未来の自分への希望をのせて、たくさんの風船が空高く飛んでいきました。子どもたちに素晴らしい思い出を作ってくださった保護者の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。知らない遠くの誰かから便りが届いたら、それはそれは嬉しいことだと思います。

11/13 授業参観・福にっこり展

本日、授業参観がありました。たくさんの保護者の皆様が参観に来てくださいました。ありがとうございました。子どもたちも、家の人に学習の様子をみてもらい、嬉しそうでした。また、けやきホールで開催している「福にっこり展」にもたくさんの方々が来てくださり、鑑賞してくださいました。ありがとうございました。

本日、授業参観、「福にっこり展」についての感想をいただきました。参考にさせていただき、さらによりよい福二小になるよう、工夫、改善していきます。ありがとうございました。

11/12 バルーンリリースセレモニーの練習 他

明日は、PTA主催の「バルーンリリースセレモニー」が実施されます。天気は心配ないようです。本日、司会進行を務める計画放送委員会が練習を行いました。気持ちのいい空と空気の中、最終チェックを行いました。明日、子どもたちのメッセージをのせた風船が、空高く上っていく様子を思い浮かべるとわくわくします。今回のセレモニーを計画してくださったPTAの方々に感謝いたします。初めての試みです。成功しますように…。

今日の「本に出てくる料理が食べたい券」で「キキとララのしらたまデザート」をリクエストしてくれたのは、1年生のお友だちです。給食の時間に、リクエストした本の内容を校内放送で紹介してくれました。しっかりはっきり抑揚をつけ、上手に教えてくれました。1年生の教室に戻るとクラスのお友だちが拍手で出迎えてくれました。頑張りました。

11/12 福にっこり展開催

明日より、「芸術の秋、福にっこり展」をけやきルームで開催いたします。本校職員3人の絵画、写真、折り紙作品を展示しています。芸術を鑑賞する力を培い、好きなこと、得意なことを続けることの良さを知り、自分の将来を考えるきっかけづくりになればいいなと計画した「芸術の秋、福にっこり展」です。ご案内の手紙を配付いたしましたので、授業参観の時にぜひ、ご覧ください。

また、明日の授業参観では、お子さんの学習の様子や学校の様子をご覧ください。来場者の人数制限はしていませんが、感染症防止対策は、まだまだ必要です。三密を避け、私語を控えるとともに、体調が悪い場合は、来校を控えていただきますようお願いいたします。

11/11 修学旅行オンライン交流会

本日、5校時、6年生が福田一小との修学旅行オンライン交流会を行いました。11/15(月)、11/16(火)の二日間にわたる福田一小、二小の合同日光修学旅行のための交流会です。まず、お互いに自己紹介をし合ったあと、引率職員のあいさつ、そして、各校の代表が振り返りの発表を行いました。中には、福一小の自己紹介の時に、幼稚園や保育所の頃の懐かしい知り合いを見つけた子もいました。一緒に修学旅行に行き、行動する仲間です。交流会を通して、仲間意識が芽生えました。天気に恵まれるといいなと思います。