学校の様子

あけましておめでとうございます

2016年がスタートしました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日1月7日、子どもたちの元気な声とともに、学校に活気がもどってきました。

全校児童が集まって本年初めての集会を行いました。

最初に、 新年をむかえ、1・3・5年生の代表が今年の抱負を述べました。

1年生のまおりさんは、「たしざん・ひきざんをがんばります。」

3年生のほなみさんは、「けんかをしないで、みんななかよくすごせるようにしたいです。」

5年生のいつきさんは、「苦手なことを克服したいです。あいさつもがんばります。来年は6年生になるのでリーダーとしてがんばっていきたいです。」

次に生徒指導担当の河野教諭から、校庭での安全な遊び方についてのお話がありました。みんなで遊びのきまりを確認しました。(ちなみに、河野教諭の今年の目標は、「やさしい先生になること。」だそうです。このことばを聞いた子どもたちの反応は・・・・。)

最後は校長からの話です。

冬休みに入る前の集会で約束したことが2つあります。①おうちでは、これから新年を迎えるための準備でいそがしくなります。学校で係の仕事をしたり、、分担された場所を毎日掃除したりしたように、おうちでもお手伝いを進んでやりましょう。②本を3冊以上読みましょう。の2つでした。

「目標が達成できた人は手をあげてください。」とたずねると、子どもたちが「できた」と手をあげてくれました。その数は高学年より低学年の方が多かったようです。

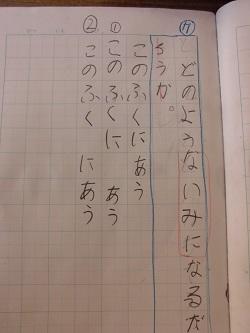

最後に、校長が読んだ詩集のなかから、一つの詩を紹介しました。

「ともだち」 須永博士(すなが ひろし)作

ともだちをたいせつにするひとがいます

ともだちをきずつけるひとがいます

あなたはどちらをするひとに

なりますか

いきてつらいことや

さみしいことがあったとき

いちばんうれしいのは

ともだちがやさしくしてくれる

ことです

ちからをかしてくれることです

あなたはぜったいともだちをたいせつにする

ひとになってほしいのです

あなたともだちとなかよくしてね

(ちなみに校長の今年の目標は、「笑顔ですごすこと」です。学校にたくさんの笑顔があふれるといいなあ・・・と願っています。)

家族っていいなあー。

4年生の担任が発行している「ジャンプアップ」というお便りがあります。

その中に、こんな児童の作文をみつけましたので、2作品を紹介します。

『妹といっしょにねた』 4年 璃海(りみ)

わたしは、昨日、妹といっしょにねました。妹はいつもお母さんといっしょにねているけれど、お母さんがでかけているので、お父さんと私と妹でねました。

ねる前にゲームをしたり、テレビをみたり、人形で遊んだりしました。そして、ねる時間になったら、妹が

「ママは?」

と聞いたので、わたしは

「でかけてるよ。ママは家にいないから。」

と言いました。そして、みんなでねて、しばらくすると、

「ママ~、ママ~」

と泣く声がしました。「うるさいな。」と思ったわたしは、お父さんの方を見てみると、こんなにうるさいのにねていました。お父さんを起こすと、妹をまかせてねました。それが何回も続いて、三回ぐらい泣いていました。とてもうるさい夜でした。

『ふとんの中の小さな幸せ』 4年 幸希(こうき)

今日の夜、いつものように弟といっしょにふとんに入って、

「あったかい。」

とぼくがいうと、

「あっそ。」

と、弟がいいました。

ぼくは、弟のことが好きです。でも、けんかをうってくるから、かちんとくることもあります。弟が生まれたとき、すごくかわいくて、すごくかわいがっていました。お父さんが、

「幸希の希をとって、陽希にしよう。」

というと、

「イエーイ」

と、ぼくがいいました。

今日もいつものように、ふとんの中で弟にいやされて、次の日はりきって学校にいけます。

読み聞かせ(5・6年生)

12月16日の読み聞かせは、5・6年生対象です。

【森さんのコーナー】

「クリスマスのおきゃくさま」ダイアナ・ヘンドリー著(徳間書店)

「クリスマスをみにいったヤシの木」 マシュー・シルヴァンデール著(徳間書店)

「100人のサンタクロース」 谷口智則著(文溪堂)

【竹田さんのコーナー】

「ちいさな おおきなき」 夢枕 貘著(小学館)

「ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに」 たしろちさと著(女子パウロ会)

「12月通り 25番地」 ヘレン・ウオード著(BL出版)

【礒野さんのコーナー】

「サンタクロースがかぜひいた!」 ジュリー・サイクス著(文溪堂)

「ときそば」 川端 誠著(クレヨンハウス)

「クリスマスのかね」 レイモンド・M・オールデン著(教育画劇)

今年ももうあと10日です。今日が今年最後の読み聞かせとなりました。今までたくさんの本を読んでいただきました。たくさんのお話と出会うことができました。森さん、竹田さん、礒野さん、本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。楽しみにしています。

新2年生・新3年生を募集しています。

福田第二小学校は、全校児童64名(12/15現在)の小さな学校です。児童の内訳は次のようになっています。

1年生 7名

2年生 8名

3年生 11名

4年生 11名

5年生 10名

6年生 17名

平成14年度から『小規模特認校制度』を導入しています。そのため、希望すれば、どの学区からでも通学可能です。(いわば野田市全体が学区と言えます。) 現在、本校には、この『小規模特認校制度』を活用して通学している児童が、全体の30%(約20名)をしめています。

主なところでは、

*南部小学区から

*山崎小学区から

*東部小学区から

*北部小学区から

*七光台小学区から 通学してきています。

(二川小学区《関宿》から、6年間通学し、本年3月に卒業した児童もいます。)

※このほかに、柏市・流山市から学区外通学をしている児童もいます。

ただいま、来年度に向けて、新2年生と新3年生を若干名募集しております。本校の様子は、本校ホームページの「児童募集」や「学校の様子」コーナー等をご覧ください。また、実際に学校を見学ご希望の方は、どうぞ下記までご連絡ください。皆様のご都合のよい期日・時間に添えるよう、調整させていただき、ゆっくり校内をご案内させていただきます。児童の学習の様子や学校生活の様子もご覧いただけます。質問や見学だけでも結構です。お気軽にお問い合わせください。

【問い合わせ先】

野田市立福田第二小学校 TEL 04-7138-0355

校外学習(5年生)その2

茨城県栽培漁業センタ-に到着しました。

会議室に入り、係の方から栽培漁業について説明していただきました。

子どもからは、「栽培漁業と養殖のちがいはなんですか?」という質問もでました。

説明が終わると、外にあるアワビの栽培装置を見せてもらいました。

この板には、アワビが張り付いています。手ではがそうとしてもしっかり張り付いているのではがせません。

でも、アワビが張り付いた板を水から取り出してしばらくすると、アワビがゆっくり動き出しました。アワビは夜行性なので、明るい所へ出されると、暗いところへと移動するのだそうです。

アワビの栽培の様子を見学したあと、ヒラメがいる水槽にじかに手を入れて触らせてもらいました。みんな夢中になって砂にもぐりこんだヒラメを探しました。

「いたーあ!」大興奮です。

となりの水槽には、なまこ・小さなカニ・大きなヒトデもいました。

ここは、ヒラメが栽培されている大きなプールです。係の方からえさをもらって投げ込むと・・・。

突然水面に飛び跳ねるように現れたヒラメの大群に子どもたちはびっくり。

センターの建物にもどり、展示コーナーでは、アワビの稚貝を顕微鏡で見せていただきました。活発に動き回る稚貝にこれまたびっくり。

ヒラメが大きく成長していく過程を展示したものを虫眼鏡で見ています。

校外学習(5年生)その1

12月15日、5年生は校外学習に出かけました。今回の目的地は、茨城県栽培漁業センター、新日鉄住金鹿島製鉄所、鹿島神宮です。

7時25分に学校を出発し、柏ICから常磐道に入りました。道路は空いていて、スイスイ走ります。

つくばJCから東関東自動車道に入りしばらくすると、目の前に大きな大仏が現れました。「牛久大仏」です。レクリエーションで盛り上がっていた子どもたちも、「わー、だいぶつだあー」と驚きの声をあげました。レクを中断して、しばらく見入っていました。

バスが進むにつれて、大仏もどんどん大きく見えてきます。見える角度も、最初は右の横顔だったのが、背中の真後ろだったり、最後には、大仏さまの左の横顔も見ることができました。指の形まではっきりと見えました。「大仏様、こっち見て・・・。」なんていう子もいたりして。

バスは終点の潮来ICで高速を降りました。景色もかわり始めました。

海の強い風をうけて大きなプロペラが回っています。これが一基どころか次々と現れて来ます。このあたりには、10基設置されていると聞きました。風力発電が盛んなのです。さすが鹿島臨海工業地帯です。バスは、茨城県栽培漁業センターに向かいます。

持久走記録会その2

低学年の部に続いて、次は、高学年の部(4~6年生)です。

今年から高学年の部で走る4年生のスタート前の表情です。やる気満々のようです。

11時、ピストルの音がなりました。4から6年生が一斉にスタートです。

6年生にとっては、小学校最後の持久走記録会になりました。みんな昨年よりいい記録を出すことを目標に今まで練習にがんばってきました。

4年生も、今年は高学年の部の仲間入りをして一生懸命走ります。がんばれ!

先に走り終わった1~3年生は、お兄さんお姉さんの走りを応援しました。

上級生たちも、1~3年生全員による”ちびっ子応援団”の声援に励まされ、ベストをつくすことができました。こういう応援をしたりされたりして、一人ひとりががんばれるのも、小規模校である本校ならではの風景です。

正門を出て、坂を下るコースに入ります。

坂を下りきった曲がり角では、保護者のみなさんも応援してくださっていました。

校庭でも、今年もたくさんの保護者の皆様が応援してくださいました。ありがとうございました。

ゴールでの様子です。目標を達成し満足そうな表情の6年生です。

閉会式では、実行委員から、各学年の上位3名が発表されました。こちらは4年生です。

5年生 と 6年生の上位3人です。

【高学年の部 結果発表】

〈4年生〉

1位 ひよりさん

2位 葵羽(あおば)さん

3位 にこさん

〈5年生〉

1位 流星(りゅうせい)さん

2位 由梨愛(ゆりあ)さん

3位 洸芽(こうめい)さん

〈6年生〉

1位 健人(けんと)さん

2位 さくらさん

3位 梨沙(りさ)さん

最後に学年ごとに記念写真をとりました。子どもたちが手にしているのは、順位カードです。

1年生

1年生 2年生

2年生 3年生

3年生 4年生

4年生 5年生

5年生 6年生

6年生 持久走記録会その1

今日(12/14)、雨天のため延期になっていた持久走記録会を実施しました。

持久走記録会実行委員の進行で、開会式が始まりました。

全校で準備運動です。

今年初めての記録会を体験する1年生です。やる気満々ですよ。

最初に、1~3年生までのレースが始まります。気合い十分です。

10時45分スタートのピストルが鳴りました。一斉に駆け出していきました。

校地の外の道路もコースになっています。軽快な走りです。今まで練習を積み重ねてきた成果が現れています。

ゴール直前の表情です。「あと少し、がんばれ!」

ゴール直後の様子です。みんなよくがんばりました。

1~3年生の部の結果をお知らせします。

【1年生】

1位 舞桜(まお)さん

2位 璃久(りく)さん

3位 那由多(なゆた)さん

【2年生】

1位 怜央(れお)さん

2位 洋行(ひろゆき)さん

3位 千咲(ちさき)さん

【3年生】

1位 響(ひびき)さん

2位 大輝(だいき)さん

3位 琉生(るい)さん

おばあちゃんからの贈り物

今年も6年の一樹さんのおばあさまから、クリスマスリースをいただきました。

ご自宅のお庭に咲いた花を使って作られています。もちろん、制作者はおばあさまです。

今年は、ミッキーマウスの形のリースです。

どんなお花が使われているのかおたずねしてみました。

【使った主な材料】

まつぼっくり ヒムロ杉 ピンクペッパーベリー かすみ草 千日紅

こちらは、昨年(H26.12)に改築した体育館をイメージして作ってくださったリースです。

体育館の屋根のグリーンと壁の白をお花やリボンを使って表現されました。リースの円の中は、体育館で元気に運動したり、遊んだりする子どもたちの様子を表現したそうです。とってもいい色合いになってきています。

【使った材料】

南京ハゼ ユーカリ 松ぼっくり グリーンペッパーベリー あじさい(アナベル) アンモビューム

こちらは、以前いただいたクリスマスリースです。学校で大事にしまっていました。先日、色があせたり、花が壊れたりしていた部分があったので、また新たな材料と差し替えてくださり、生まれ変わりました。リースの中には、かわいいサンタさんがいますよ。

理科室の前の廊下に飾らせていただいています。子どもたちもここを通るたびに見ています。来校される際には、どうぞこちらもご覧くださいね。

校外学習(3・4年生)その3

3・4年の合同校外学習で「キッザニア東京」でのことを書いた児童の作文を紹介します。

楽しかったキッザニア東京 4年 渉太

キッザニア東京で楽しかった所は、地下鉄と出版社とレンタカーです。

地下鉄は、ユニフォームに着がえて、運転シュミレーションで運転をします。一回目と二回目はうまくできなかったけど、三回目はうまくできました

出版社は、ユニフォームを着て、自分が選んだアニメのコマのキャラクターの顔やしゃべる言葉を書きました。ちなみにぼくは、ワンピースにしました。

レンタカーは、キッザニアの人に言われたゴーカートに乗って二周しました。一周目はガソリンスタンドでガソリンを入れたり、まどをふいたり、タイヤの空気を調べたりして、最後にレシートをもらいました。二周目はガソリンスタンドによらないで一周しました。

うれしかった事は、運転免許試験場にいけたことです。理由は、試験に合格して運転免許をもらったからです。試験では、道路ひょうしきや信号の問題などをやりました。

キッザニアで、他の人よりも多くパビリオンを回れてよかったです。大人の人は、とても苦労していることが勉強になりました。

読み聞かせ(3・4年生)

【森さんのコーナー】

「トゲトゲぼうや」 今村葦子著 金の星社

「アンジェリーナのクリスマス」キャサリン・ホラバード著 講談社

「うえにはなあに したにはなあに」ローラM・シェーファー著 福音館

「100人のサンタクロース」谷口智則著 文溪堂

【竹田さんのコーナー】

「ふつうに学校にいく ふつうの日」 コリン・マクノートン著 小峰書店

「いちあん ちいさなクリスマスプレゼント」 ピーター・レイノルズ著 主婦の友社

「Dear サンタさん」 ふくだ すぐる著 岩崎書店

【礒野さんのコーナー】

「ねむいねむねずみのクリスマス」 ささき まき著 PHP研究所

「クリスマスのかね」 レイモンド・M・オールデン著 教育画劇

「アンナの赤いオーバー」 H・ジーフェルト著 評論社

福二小に俳優がやって来た!(5・6年生)

11月26日(木)、5・6年生は、演ずるとういう活動をとして、コミュニケーション能力をのばすための学習をしました。講師には、俳優・声優であり、大学の非常勤講師でもある小森創介(こもりそうすけ)さんをお招きしました。

最初に、子どもたちから、小森さんにあいさつをしました。次に小森さんから、自己紹介をかねたごあいさつがありました。

「ディズニーの『リロ&スティッチ』 のルーベン、 『NARUTO』のオビトの声をやっているのは、ぼくだよ。その声優がみんなの前にいるんだよ。みんなはもうぼくと友だち。もしどこかでルーベンとかの声が出てきたら、俺、この人と友だちと言っていいからね。いっしょに遊んだんだと言っていいからね。」「今、ぼくはみんなの前で話している。演劇というのは、みんなと俳優が同じ空間にいることで成り立つんだよ。」と聞いて、子どもたちは「えっ?」と驚きの反応を示しながらも、どこか親しみがわきました。

突然、小森さんが、子どもたちに向かって、ある動作をしました。すると、子どもたちは全員立ち上がりました。

小森さん「えっ?どうして?ぼく何も言っていないよ。なのにどうしてみんな立ち上がったの?」

児童 「?????」「だって、今の動作が立ち上がれという意味だと思ったから。」

小森さん「そうだね。みんなが何気なくやっている動作の中には、意味が含まれているんだね。」

小森さんの軽快な口調につられ、子どもたちはどんどん『小森ワールド』に引き込まれていきました。最初にやったのは、プロの俳優さんも実践するという、「ゴー&ストップ」の訓練。「ゴー」と「ストップ」の号令のとおり、部屋を歩き回ります。次は、「ゴー」と「ストップ」の指示と反対の動作をします。これがなかなか難しいのです。みんなひっかっかりました。訓練はどんどん難しくなっていきます。「雨」と言われたら傘をさす動作、「晴れ」と言われたら傘をすぼめる動作、次は、「ゴー」「ストップ」「雨」「晴れ」の4つの指示がされますが、ことばの意味と反対の動作をしなければならないゲームです。みんな大混乱!「あれっ?」「わーっ、間違えた!!」 思ったとおりに体が動きません。言葉の意味と、動作との連動を覆すことの難しさを実体験しました。

このほかに、 指示された色や形の物を室内で探しだして、タッチするというゲームもおもしろかったようです。「銀色の丸いものをさがせー。」みんなで必死にさがしました。

「あおいものをさがせー。」「それ、本当にあおなの?」「信号のあおはあおかな?」「僕たちが使っている”あお”は、単純にあおといってもいろいろないろがあるよね。みんな名前がついてるんだよ。」

小森さんの動作に会わせて行動します。「ほら、丸太が転がってきたぞー。よけろー」

体を使ったジャンケンです。チョキとパーを表現しています。

また、一人ひとり五七五からなる俳句を作りました。それをいったん回収したあと、五・七・五の句ごとに切ってばらばらにし、室内にばらまいてしまいました。子どもたちは、その中から、五の紙を2枚と、七の紙を1枚拾って、句として並べ変えます。するととんでもない俳句ができあがります。意味もまったく通じず、あまりおもしろ過ぎるので、思わず笑ってしまうほどでした。その句をグループごとに体で表現するというゲームです。

どうすればこの言葉の意味がみんなに通じるかをグループのメンバーで話し合いました。それが表現の勉強でした。

子どもたちのいきいきとした表情がとても印象的な2時間でした。このあと、給食も小森さんと一緒に食べました。

【児童の感想を紹介します】

〈6年 ゆめ〉

最初の「ゴー&ストップ」で動く遊びが楽しかったです。身体表現をする所がとても大きく表現したり、小さいことを表現したりする所がむずかしかったです。表現することがどれだけ大変なのかがわかりました。

〈6年 風薫〉

授業で私が一番心に残っているのは、コミュニケーションゲームで指定された色や形を探すゲームです。このゲームでは普段はよくみていない所まで見れて「こんなところもあったんだ。」と思うようなゲームでとても楽しく勉強ができました。今回、小森さんのおかげで俳優のお仕事や、どんな気持ちでお芝居をやっているのかを知れてよかったです。

〈6年 裕紀〉

ぼくは、俳優はどういうものかをあまりわかりませんでした。でも話しているうちにわかってきました。俳優はぶたいにたってお客さんとコミュニケーションをとったりしてふれあうことだと思いました。

ぼくが一番楽しかったのは、俳句です。

〈6年 來心〉

最初にやったジェズチャーについての事がとてもおもしろかったです。「立って」というジェスチャーで私も引っかかってしまいました。頭でジェスチャーを変換していると言うことを初めて知りました。心と体の関係がよくわかりました。他にも言われた色と形をさわるゲームがとてもおもしろかったです。俳優さんのすごさがとても伝わりました。「ルーベン」とても好きなので、その声優さんに会えてとてもうれしかったです。

〈6年 佑亮〉

最初のゲームはとてもおもしろかったです。2回目の反対言葉は難しかったけど、おもしろく頭の体操にもなりました。俳優さんのお仕事は身体表現もつかうので難しいんだなと思いました。小森さんはとても声が大きいですね。ぼくもそれにつられて全身ジャンケンで久しぶりに大声をあげたような気がします。

〈5年 樹〉

ぼくが一番楽しかったのは、俳句です。5・6年生が書いた俳句を五・七・五で分けて組み合わせるところです。ぼくたちが作った俳句は、「お姉ちゃん ごはんを食べたら 二次元に」でした。

〈5年 泰孝〉

ぼくたちが作った俳句は、「どうしよう メロンチョコに こもりさん」でした。さらにおもしろかったのは、「ちこくする こわい先生 かつらです」でした。俳句で言葉が入れ替わるととてもおもしろい俳句になったのでとても印象に残りました。演劇では真剣にあそぶことが大切だと知りました。

〈5年 由梨愛〉

わたしは、最初小森さんはどんな人かなと思いました。会ってみるととても明るい人でした。一番楽しかったことは、俳句です。みんなが書いた俳句を五・七・五にわけて切り、それをばらまいて適当にとってそれを組み合わせて発表するというのがおもしろかったです。発表する俳句はぐちゃぐちゃで、いろんな俳句が自由にできたからです。

〈5年 のどか〉

今日はすごく楽しかったです。始めの歩くゲームは反対にするとすごく難しくて、言葉と体がしっかり結びついていることがよくわかりました。色探しゲームでは、色は同じ青でもしっかり名前がついていることがわかりました。全身ジャンケンのゲームなどでは、大きな声を思い切りだせたのでよかったです。最後の俳句では、演じる事をしたけど、すごく難しかったです。演劇がすごく大変な仕事だということがわかりました。

書き初め練習会

12月10日、石塚順子先生を講師としてお迎えし、書き初めの指導をしていただきました。

今年の書き初めの課題

3年生 手まり

4年生 はるの雲

5年生 雪わり草

6年生 世界の海

筆をしっかりおろして、墨汁をたっぷりつけて大きく書くとよいと教えていただきました。

どの学年も真剣に取り組んでいました。次回は12月17日(木)に、もう一度石塚先生にご指導をいただく予定です。

修学旅行(6年生)〈おまけ編〉

修学旅行記は、おかげさまで”その15”で終了しました。

小学校生活最後の泊を伴う 大きな行事も無事に終わりました。みんないい思い出ができたことでしょう。

最後に、どうしてもみなさんにお知らせしたいことがあるので、「おまけ編」を作ってしましました。

おやっ?リュックから、何かがぶらさがっていますよ。

こちらのリュックにも・・・。

この女の子のリュックにも・・・。

よーく見ると、「修学旅行楽しんで来てね。」「思い出話を聞かせてね!」「日光たのしんでね。」などのメッセージが書かれています。どの6年生のリュックにもそれぞれのデザインの札がぶら下がっています。これは5年生が、6年生の修学旅行に向けて制作してくれた「お守り」です。5年生は、事前にどんなものを作ったらよいか、みんなで話し合いをしました。「6年生に喜んでもらえる物をつくろう」ということになって、6年生17名分のお守りをつくりました。そして思い思いのメッセージを書きました。(引率の先生の分まで作ってくれました。)

小学校生活最後の、記念すべき修学旅行が無事に終了できたのも、このお守りのおかげです。上級生おもいのやさしい5年生、本当に「ありがとう。」 心があったまりました。1年生・2年生・3年生・4年生は、6年生がバスの中で楽しくすごせるようにと、学校に関するクイズや、6年生に関するクイズやなぞなぞなどを考えてプレゼントしました。おかげでバスの中で大いに盛り上がりました。こういうところが、福田第二小学校の子どもたちのいいところです。

読み聞かせ(1.2年)

12月2日の読み聞かせ

森さんのコーナー

「ちっちゃなサンタさん」 ガブリエル・バンサン著 BL出版

「からすのゆうびんきょく」 いなつぐ かつら著 金の星社

「チビねずくんのクリスマス」 ダイアナ・ヘンドリー著 ポプラ社

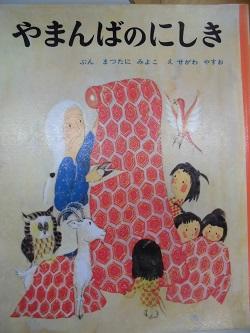

「やまんばのにしき」 まつたにみよこ著 ポプラ社

竹田さんのコーナー

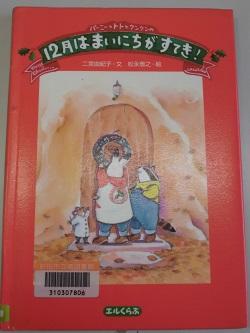

「12月はまいにちがすてき!」 二宮由紀子著 エルくらぶ

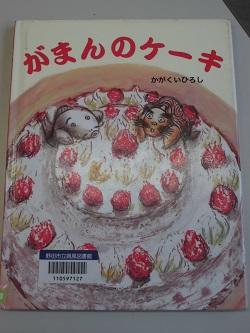

「がまんのケーキ」 かがくいひろし著 教育画劇

「かさじぞう」 谷真介著 出版

礒野さんのコーナー

「ナースになりたいクレメンタイン」 サイモン・ジェームズ著 岩崎書店

「ねむいねむいねずみのクリスマス」 ささきまき著 PHP研究所

「エルネスト」 ヨッヘン・シュトゥーアマン著 フレーベル館

修学旅行(6年生)その15

華厳の滝をあとにしたバスは、いろは坂を下り、「日光江戸村」向かいました。

「日光江戸村」は名前のとおり、一歩足を踏み入れるとそこは、江戸時代の町並みがひろがります。

こちらは奉行所です。 長州藩のお屋敷です。

テレビの時代劇にもでてくる町並みですね。その辺から町人が出てきそうです。

お店の前に立っているのは、この店の番頭さんかな。

家と家の間に人が一人やっと通れるようなせまい道があり、表の通りを行き交う人々が見えます。江戸時代にタイムスリップです。江戸時代には、どんな人たちが歩いていたのでしょう。想像するだけで、わくわくします。

画面手前の左にいる人はどんな仕事をしている人でしょう?

江戸時代のお食事処で昼食をとり、おみやげも買いました。

楽しい時が過ぎていくのは、どうしてこんなに早く感じるのでしょう。こうして、一泊二日の修学旅行が終わりをつげようとしています。みんないい思い出がたくさんできました。さあバスは一路学校へと向かいます。

修学旅行記も、”その15”まで続きましたが、今回で終わりです。みなさん、ご愛読ありがとうございました。

授業参観

12月1日(火)、授業参観・保護者会全体会・学級懇談会を開催しました。授業参観の様子を紹介します。

1年生は、国語「おもしろい ことば」

2年生は、算数「4の段の九九」

3年生は、算数「まるい形を調べよう」

4年生は、理科「もののあたたまり方」

5年生は、理科「電磁石の性質」

6年生は、体育「思春期講演会」

外部講師をお招きして、子どもと保護者が一緒に性について考えました。

校外学習(3・4年生)その2

子どもたちを乗せたバスは、ほぼ予定通り、「キッザニア東京」に到着しました。

人気のある施設のため、静岡からやって来た小学校もあり、結構な混雑ぶりでした。たくさんのお仕事体験をする場所があり、目移りしてしまうくらいです。でも、事前にどのパビリオンへ行くかあらかじめ学校で計画を立てて行ったので、さっそくお目当てのパビリオンに行くことができたようです。

こちらは、「科学研究所」です。研究員となって、実験をしました。実験用の白衣がよく似合っていますね。

ここは、「病院の新生児室」です。生まれたばかりの赤ちゃんのお世話を体験します。赤ちゃんはかわいいですね。みんなもこのようにしてお世話をしてもらって大きくなったのですよ。

ここは、「出版社」。アニメのもととなる絵を描いています。

ここは、「カーデザインスタジオ」です。自動車会社の制服を着て、これから自動車のデザインをします。どんな車ができあがるかな?

あっ!大変!建物から火が出ています。サイレンも鳴っています。消防自動車から子ども消防士が降りてきて、放水。無事に火は消えました。

ここは、「食品開発センター」です。冷凍食品の研究開発をしています。

ピザづくりを体験しています。焼き上がったピザは、おみやげとしていただきました。お味はいかがでしたか?

「宅配センター」です。館内のパビリオンへ荷物をお届けしました。

地下鉄の線路の点検をしています。こういうお仕事をしてくれる人がいるから、私たちは安全に電車に乗れるのです。人の命を守る大切なお仕事です。

キッザニア東京には、商店街があります。「花屋さん」「はんこ屋さん」「画材屋さん」です。ゆうはさんは、「花屋さん」でかわいいお花のカップを作ってきました。

「動物病院」です。獣医さんになって犬の診察をしています。

こちらは「テレビ局」です。最初にテレビスタッフの役割分担をしました。

百夏(ももか)さんと帆名弥(ほなみ)さんは番組のMCになりました。カメラマンもADさんも音声さんもみんな子どもたちです。みんなで力を合わせないと番組はできません。

リハーサルが始まりました。二人は少し緊張気味でしたが、本番では、しっかり役目を果たしました。観客の私たちも「拍手をしてください。」「えーっ!?と言ってください。」と書かれた札を見せられ、一緒に番組づくりに協力しました。番組は、DVDに保存され、おみやげとしていただきました。

「バナナハウス」では、バナナを収穫し、お店に売られるまでのしくみを聞いたりしました。お土産に緑色のバナナをいただきました。「おうちで、黄色くなったら食べてね。」と言われました。

ゆうたろうさんは、何をしているのでしょう?

お笑いが大好きというゆうたろうさんは、「劇場」で「お笑いライブ」の出演者として舞台に立ちました。セリフと動きと表情で会場にいた観客を大いに笑わせてくれました。この様子もDVDにしてもらいました。

森や林の木を育てたり、世話をしたりする体験をしました。

このほかにも、警察署や裁判所、歯科医院、ビューティーサロン、新聞社、理容店など70以上のお仕事が体験できるパビリオンがありました。待ち時間や集合時間の都合もあり、だいたい4つか5つのパビリオンへ行くのがやっとでした。

「みんな何をしているの?」とたずねると、「お金をおろしているんだよ。」という答えが返ってきました。キッザニアでは、お仕事体験をするとお給料がもらえます。

銀行に貯金することもできるし、ATMのような機会からおろすこともできます。今日のお仕事はいくらになったのでしょう。

もらったお給料を手にして、デパートへ買い物にいく子もいました。いい思い出ができたね。

【おまけ】こんなこともありました。

最初、案内してくださった、「キッザニア」のマネージャーさんに、「福田第二小学校の校長先生ですか?」と話しかけられました。「はい」と答えると、「先生の学校のお子さんたちは、とても礼儀正しいですね。体験したいパビリオンの場所をたずねられたので教えてあげたら、『ありがとうございました』とていねいにお礼を言われて、とても気持ちがよかったです。」と言われました。

学校の外に出て、こういう挨拶がしっかりできるすばらしい子どもたちであることを発見してとてもうれしかったです。引き続き、学校でも家でも実践してくださいね。

校外学習(3・4年生)その1

11月19日(木)は、3年生と4年生が合同で校外学習に出かけました。学習先は、都内にある「キッザニア東京」です。7時に学校に集合し、市のバスに乗って出発です。柏インターから高速道路に入りました。

さすがに都内へ向かう道路です。混んできました。ブレーキランプを光らせる車の数も増えてきました。この前の、4年生の校外学習のように大渋滞に巻き込まれるのではと一瞬懸念されましたが、それほどの渋滞でもなく、無事に八潮パーキングでトイレ休憩も済ませることができました。「ホッ」(校長と担任の心の声)

八潮パーキングを出て再び高速道路に入ろうとしたとき、対向車線をパーキングに向かって入ってくる「野田市」のバスを見かけました。後で、木間ヶ瀬小学校の6年生が校外学習で「国会議事堂」へ向かう途中だということがわかりました。

バスの中では、レク係がクイズを出したり工夫して楽しませてくれたので、体調を悪くすることもなく、快適に過ごすことができました。外に目をやると、私たちが乗ったバスの横を、豚を乗せたトラックが追い越していきました。

「みなさまあ、右手をごらんください。スカイツリーがみえまーす。」とレクの係の子が、ガイドさんのまねをしながら紹介してくれました。小さかったツリーがどんどん大きく見えてきます。

学校を出発するときは、曇り空でしたが、だんだん青空も増えてきました。みんなの心がけがいいからですね。

「あっ!富士山だ!」と誰かが叫びました。慌てて写真をとりましたが、みなさん富士山がどこに見えるかわかりますか? 雪で山頂が白くなっている富士山ですよ。さがしてみてくださいね。

「キッザニア」での子どもたちの様子は、次回にお知らせします。

校外学習(4年生)その3

次の見学場所である「県庁」は、千葉市科学館から徒歩で数分のところにあります。

県庁に入る前い、まず記念写真をとりました。みんなの後ろにある建物は「千葉県議会」です。これから見学させてもらいます。

県の職員さんが私たちを出迎えてくださいました。

議会の建物の入口には、議員さんたちの名札が掲示してあり、名前のランプ(画面の左側)が光っているのが、今、議会に来ているということを意味するのだと教えてもらいました。

廊下を進んでいくと、見えてきたのが、黒くて頑丈そうな四角い枠です。この下を通過すると、危険な物をもっていないかどうかがわかるそうです。議会が始まると、たくさんの方が来るので、議会が安全に進むよう、議場に来た人たちのチェックをするとのことでした。

いよいよ、議場に入りました。3年生の時、市役所内の議場を見学させてもらったので、なんとなく見たことがある感じですね。ここは、千葉県議会の議場なので、スケールが違いますね。議員さんたちが座るいすの数も多いです。

千葉県知事さんがすわる席も教えてもらいました。知事さんのお名前をすぐ言えますか?

みんなは、「傍聴席」(ぼうちょうせき)という場所に座らせてもらいました。議会でどんなことが話し合われているかを直接聞くことのできる席です。議場には、議会で話し合っていることを記録する速記者の席や新聞記者の席などがあることもわかりました。

いただいた資料を見ながら、熱心に説明を聞いたり、質問したりしました。

いただいた資料を見ながら、熱心に説明を聞いたり、質問したりしました。

県議会の建物から県庁の建物へ移動する地下通路に、珍しい車がありました。

「ちば衛星号」と行って、県内に災害などが起きた時、いち早く駆けつけて、テレビ放送を通じて災害の様子などを知らせる役目をもっている車だそうです。そのため、車の屋根には、パラボラアンテナがついているそうです。(ここでは、地下のため天井まで高さが足りないので、アンテナは折りたたまれています。)

福田まつり(太鼓部)

11月28日(土)、福田地区自治会連合会主催の福田まつりが福田公民館駐車場で開催されました。本校太鼓部は、地域の皆様の前で演奏を披露しました。

部長 風薫(ふうか)さんのあいさつです。

きりっとしまった表情です。

演奏がはじまりました。

目の前では、太鼓にあわせて手拍子をしてくださる地域の方もいらっしゃいました。

真剣さが伝わってきます。

演奏が終了すると、会場から大きな拍手をいただくことができました。

修学旅行(6年生)その14

「竜頭の滝」を後にしたバスは、再び中禅寺湖畔にそって走りだしました。

湖面に太陽の光が反射してキラキラ光っています。

「ペンション フレンドリー」の前を通過して、赤鳥居をくぐると、まもなく、「華厳の滝駐車場」に到着しました。

駐車場からはエレベーターに乗り、「観瀑台」(滝の見える場所)まで降ります。トンネルをぬけるとそこには・・・。

「わあー。」「すごい。」 目の前に「華厳の滝」の勇壮な全容があらわれました。

中禅寺湖から流れ落ちる水です。

次は、6年生が楽しみにしている「日光江戸村」へ向かいます。

修学旅行(6年生)その13

ペンション フレンドリーを後にしたバスは、再び昨日行った戦場ヶ原方面に向けて走ります。

今日もいい天気です。戦場ヶ原の手前でバスを降り、湯滝から流れる川にそって少しハイキングをしました。

ハイキングの途中、川をのぞき込んでいた子どもたちが、何かを見つけました。

野鳥が川の流れの中に飛び込んだのです。野鳥は飛び込んだまま、しばらく姿を消してしまいました。川の水に流されてしまったのかしら。と心配して見守っていると、野鳥は突然、川から飛び出してきたのです。そして何事もなかったように近くの岩の上に飛び乗っていました。と思うまもなく、また水の中に姿を消してしまいました。

川の流れはかなり速く、話し声が聞こえにくいほどの音をたてています。そんな急な流れに逆らって野鳥は、岩についた藻をとって食べていたのでしょうか。

昨日のやまピーさんの巧みなガイドのおかげで、日光の自然に対する関心もかなり高まったようでした。

ハイキングの終着点である『竜頭の滝』です。『竜頭の滝』は、茶店の私有地のため、ゆっくりとどまって見ることはできませんでしたが、滝の脇にある紅葉したもみじの赤色が印象的でした。

次は『華厳の滝』へ向かいます。

校外学習(4年生)その2

この科学館の愛称Qiball(きぼーる)のもととなったボールです。「希望のボール」という意味があるそうです。

エントランスフロアーからエレベーターに乗って7Fへ。エレベーターの天井には、星が輝いていました。壁には宇宙に関する展示がなされていました。

7Fに到着しました。珍しいものがいっぱい!!あちこち気になるものがいっぱいあります。早く見に行きたいね。

でもその前に・・・係りの人から科学館の利用の仕方について説明を聞きました。

この日は、よその学校も見学に来ていて、とても混んでいました。その上、交通渋滞のため予定の時刻より遅く到着したこともあり、先に昼食を済ませ、その分、午後の班行動を長くすることにしました。おうちの方の愛情がいっぱいつまったお弁当を前に、みんなニッコリ。おいしくいただきました。

おでこに何かをあてていますね。何をしているのでしょう。これは音の伝わりかたの実験をする装置です。私たちは耳で音を聞いていますが、何とこの装置をおでこにあてても音が聞こえるというのです。脳を包んでいる頭蓋骨が音の振動を伝えるのだそうです。どうです?聞こえますか?

こちらは、誰かとおしゃべりしているようですよ。楽しそうですね。白くて太い筒(つつ)を声が伝わっていくのです。まるで糸電話ならぬ筒(つつ)電話とでも言ったところでしょうか。

寺田先生は誰と話したのでしょう。ひよりさんの話し相手は誰かな?

おもしろいお部屋を発見しました。最初は二人とも同じ大きさだったのに・・・。

おやっ?二人が変身してしまいました。これ、どういうこと?不思議ですね。科学館には、こんな「あれっ?」「どうして?」と思うような実験装置などがいっぱいありました。もっと体験したかったですね。今度機会があったら、おうちの方につれていってもらうといいかも。

楽しい時間はすぐに過ぎてしまいます。次は県庁に向かいます。

校外学習(4年生)その1

去る11月6日(金)、4年生は社会の学習の一環として、千葉市方面へ校外学習に出かけました。

7:40 学校を出発したバスは、国道16号に入ってまもなく(柏大橋付近)で渋滞に巻き込まれました。8:30には八千代の道の駅でトイレ休憩の予定だったのですが、呼塚にさえも到着できない状態でした。。ついにトイレに行きたいという子が出てきて、やっとのことで、柏警察前のガソリンスタンドを併設しているコンビニエンスストアでトイレをお借りすることができました。この先、どこでトイレ休憩をとれるかも懸念されたため、全員がお世話になりました。コンビニの方が親切にしてくださり、本当に助かりました。

9:20ごろ、バスの運転手さんの情報によると、この先でトレーラーが故障して立ち往生していることが渋滞の原因だとわかりました。

9:40、予定ではポートタワーに到着する時間ですが、バスはまだ柏市を脱出することができません。残念ですが、ポートタワーの見学はキャンセルすることにしました。

学校を出て約3時間後、やっとモノレールの「千葉みなと駅」に到着。ここから千葉市科学館のもよりの駅である、「葭川公園駅」までモノレールを体験します。

各自で切符を購入しました。少し、ドキドキしました。

乗車です。

モノレールは2両編成です。女子と男子に別れて乗りました。前の車両からは、ちょっと興奮気味におしゃべりをしている男子の声が聞こえてきます。女子が乗った車両は、静かに出発を待っています。

11時22分発です。あと1分で出発です。

モノレールの車窓から見える千葉市の風景に感動しました。野田の風景とはずいぶん違いますね。こうき君が何か言いたそうです。

葭川公園駅の改札を出ました。これから徒歩で「千葉市科学館」に向かいます。どんなところか楽しみです。

修学旅行(6年生)その12

昨日の夜はおなかいっぱい食べて「これ以上食べられない。」と言っていたのに、今朝は散歩が終わってもう、おなかがグーとなりそうです。

〈朝食のメニュー〉

牛乳 サラダ ディッシュ(スクランブルエッグ・フレンチポテト・ほうれん草のソテー・ウィンナー) ロールパン(バター・ジャム付) デザート(オレンジ)

ペンションの朝食はみんなの期待をうらぎりませんでした。本当に満足しました。ごちそうさまでした。おかげで修学旅行2日目も元気で過ごせそうです。

荷造りを終えて、お世話になったペンションの皆さんにお礼を言い、ペンションを後にしました。

ペンション フレンドリーさん、本当にお世話になりました。また泊まりたいです。そのときはよろしくお願いします。

修学旅行(6年生)その11

10月31日(土)、修学旅行2日目の始まりです。身なりを整えて、朝の散策に出かけました。外気温はな・な・なんと3℃です。空気の冷たさに思わず肩をすくめてしまいます。でも美しい中禅寺湖の景色に誘われて、元気に出かけました。

ペンション フレンドリーの外観です。

ペンション フレンドリーの外観です。

ペンション フレンドリーの部屋から見た中禅寺湖

ペンション フレンドリーの前の道 この道を横断すると・・・。

目の前には中禅寺湖が豊かに水をたたえています。

ほんとに寒そうですね。「寒いんです。」

ほんとに寒そうですね。「寒いんです。」

近くにある展望台に行こうとしたときでした。「先生、猿がいるよ!!」「えっ?どこ?どこ?」

ペンションの近くに住み着いているという猿でした。親子連れでとてもかわいいのですが、こわくもあり。その時です。猿が担任の河野教諭に近づいてきて、教諭のズボンをひっぱりました。「キャー。」みんなおどろくばかりで、なにもできずに立ち尽くすのみ。猿もおどろいたのでしょう。また木の上に戻っていきました。「猿も人間も無事でよかった。」とほっとした校長でした。

展望台からみた中禅寺湖。ふりむくと男体山が近くにせまってきているように見えました。

散歩の後は、楽しみな朝食が待っています。メニューはなにかなあ・・・

修学旅行(6年生)その10

真剣にとりくんだ日光彫りの成果は・・・。

壁掛けタイプ

お盆タイプ

写真立てタイプ

力作を手に、講師の方との記念写真です。”よくできました。”

修学旅行(6年生)その9

最初に、図案を板に写します。

上手に写し終わりました。いよいよ彫りの作業にうつります。

日光彫りの特徴は、刃が折れ曲がった「ヒッカキ」という道具を使うところです。

講師の職人さんにお手本を見せていただきました。

熟練した職人さんは、「ヒッカキ」をまるで筆を扱うように文字や柄を描いていきます。みるみるうちに一枚の絵ができあがりました。まわりから、ためいきが漏れました。

職人さんが彫ってくださった、福田第二小学校の名前入りの壁掛けです。記念にいただきました。

いよいよ彫りにはいります。慣れない道具にちょっと戸惑い気味です。

みんな真剣に取り組んでいます。

できあがった作品は次回にご紹介ます。おたのしみに。

修学旅行(6年生)その8

今夜の宿となるペンション”フレンドリー”さんへ到着しました。最初に到着式を行いました。

ペンションの方へあいさつ。「よろしくお願いします。」

部屋に荷物を運びおわり、夕食の準備が整うまで、順番に入浴を済ませました。そして楽しみにしていた夕食です。

ジュース ポタージュスープ ロールキャベツ

鮭のムニエルきのこクリーム添え ワカサギのフライ

ハンバーグ 付け合わせの野菜 ライス

ナイフとフォークを使って上手にいただきました。そして夕食の最後は、アイスクリームとミニケーキのデザートです。

みんな、大満足です。満腹すぎて、おなかをさすりながら部屋へもどる子もいましたよ。

このあとは、就寝の準備をして、反省会。そして10:30には”おやすみなさい。”

明日もいい天気になあれ。

読み聞かせ(5・6年生)

今日の読み聞かせは、5・6年生対象でした。

読んでいただいた本を紹介します。

森さんのコーナーでは、

*どうぶつえんのおいしゃさん(降矢洋子著/福音館)

*かちかちやま(瀬川康男著/フレーベル館)

*ともだちのしるしだよ(カレン・リン・ウィリアムズ著/岩崎書店)

「かちかちやま」のお話を初めて聞いたという子もいました。

竹田さんのコーナーでは、

*はっきょい どーん(やまもと ななこ著/講談社)

*にしきのなかの馬(やえがし なおこ著/童心社)

*ひゃくおくまんのサンタクロース(もたい ひろこ著/アノニマ)

礒野さんのコーナーでは

*さとうねずみのケーキ(ジーン・ジオン著/アリス館)

”さとうねずみのケーキ”は長いお話だったので、今日は1冊でしたが、みんな集中して聞いていました。

最優秀賞に輝く

11月15日(日)、興風会館において、「あおいそら運動推進大会」が開催されました。

大会の中で、小・中学校の児童・生徒の善行をたたえる「善行賞」表彰と、小・中学生と保護者が応募したあおいそら運動実践文の中から、「実践文優秀賞」表彰が行われました。

実践文では、応募総数1,417点(うち小学校の部549点)の中から、本校の1年生 新 那由多(しん なゆた)さんが、みごと小学生の部で”最優秀賞”を受賞しました。また、小学生を代表して、登壇し堂々と、作文の朗読を披露しました。

司会の方に、「最優秀賞 福田第二小学校 1年 新 那由多さん」と呼ばれると、那由多さんは、大きな声で「はい。」と返事をしました。その返事があまりにも元気で立派だったので、会場にいた方々からもほめられました。

那由多さんの実践文を紹介します。

「あいさつをすること」

野田市立福田第二小学校1学年 新 那由多

ぼくは、かぞくのなかでいちばんのはやおきです。そのあとにおとうさんとおかあさんがおきてきます。はじめにはなすことばは、「おはよう」です。

そとにでて、おかあさんとちゅうしゃじょうにむかうときに、きんじょのおじさんにあったり、そうじのおじさんにあったりしたときは、「こんにちは」といいます。みんなえがおで「こんにちは」といってくれます。

よるに、ふくおかのおじいちゃんからでんわがかかってきたときは、「こんばんは」とげんきにあいさつをするとおじいちゃんもげんきにかえしてくれます。

どうしてあいさつはあるんだろうとかんがえてみました。あいさつをすることをおかあさんやおとうさんはあたりまえといいます。ぼくは、ルールだとおもいます。でも、あたりまえやルールだけではないきがします。あいさつをするとあいてをみます。あいてもぼくをみます。あいさつがないとぐあいがわるいのかなとかんじるので、あいてのからだのことがあいさつでわかります。あいさつをされるとぼくはげんきがでます。だから、あいさつはだいじだとおもいます。

ぼくのおうちでかっているいぬの「あきこ」とねこの「きく」は、どうぶつのしゅるいがちがうけれどあいさつをしあいます。にんげんとはあいさつのしかたはちがうけれど、どうぶつにもあいさつがあることをしりました。ぼくが、「あきこ」にあいさつをするとしっぽをふってすりよってくるし、「きく」は「にゃあ」とへんじをします。ぼくは、あいさつを二ひきがかえしてくれてるのだとおもってうれしくなります。

ぼくは、きめました。あいさつはされるとげんきがでるし、うれしくなります。これからは、ぼくからげんきにあいさつをしたいとおもいます。

クイズの答え

今朝(11月14日)、4年生の葵羽(あおば)さんが校長室へ来ました。

「この前のクイズの答えを持ってきました。まだいいですか?」と言って、答えを書いた紙を手渡してくれました。「もちろんです。あおばさんが1番ですよ。」と言って受け取りました。

実は、だれも答えを持ってきてくれないので、もう忘れられてるかな?と心配していました。

問題を知りたい人は、ホームページの10月6日の「大洗水族館(なかよし遠足1・2年生)その2」を見てくださいね。答えをお待ちしています。

修学旅行の記事の中にもクイズがありますよ。そちらも見てね。

修学旅行(6年生)その7

ガイドのやまピーさんは、とても戦場ヶ原のことについてとても詳しい方でした。戦場ヶ原が昔は沼だったこと、年月がたって土が堆積し、草木の芽が芽吹き、やがて林となり森になりつつあることをわかりやすく説明してくださいました。また、子どもたちが興味をもてるように、クイズをたくさん用意してくださっていました。三択形式で「ぼくの問題の答えが1番だと思う人はグー、2番だと思う人はチョキ、3番だと思う人はパーを出してください。ぼくとジャンケンして、勝った人が正解です。」と言われ、子どもたちは真剣に答えを考えました。ジャンケンをするたびに、「やったー。」と喜んだり、「うーん。」とがっかりしたり・・・。何問がやったころ、ふと誰かが「この問題、さっきからグーの答えが多くない?」とつぶやきました。そして次の問題の時、みんなで示し合わせて全員「グー」を出して正解すると、「やったあ」とみんなは大喜び。やまピーさんのガイドのおかげで、3時間を楽しく過ごすことができました。

男体山をバックに、やまピーさんたちといっしょに。

グループごとの記念写真。

同じ戦場ヶ原でも、進んでいくとかなり景色が変わってきます。そこに育っている植物の種類があきらかに異なります。戦場ヶ原では、白樺の木を見ると、どのあたりまで森にかわりつつあるかが判断できるのだそうです。

ハイキングの終点に近づくと、水が流れる音がどんどん大きくなって聞こえてきました。なんと目の前に、真っ白な帯のように見える滝があらわれました。”湯滝”です。滝に近づくと、話す声が聞き取りにくいほどです。水量も多く、圧巻でした。

やまピーさんと、もうひとりのガイドさんにお礼を言ってお別れしました。「ありがとうございました。」

ハイキングのあと、”湯滝”の近くにある、”光徳牧場”に向かいました。みんなが楽しみにしていた牧場のアイスクリームをふるえながら(?)食べました。お味はどうだったかな? ちょうど放牧されていた牛たちが、飼育舎にもどるところも見ることができました。

山の日没は、平地より少し早い気がします。日光の夕ぐれです。山のシルエットが美しかったです。みんなの心がけがよかったのでしょう。明日もお天気がよさそうですよ。さあ、今日の宿となる、”ペンション フレンドリー”に向かいます。

持久走練習始まる

12月11日(金)の持久走記録会に向けて、11月12日(木)から全校練習が始まりました。

2校時が終わる10:20ごろから、校庭へ子どもたちが集まってきます。クラスごとに元気な声で号令をかけながら準備運動が始まります。

体育委員の”よーい、スタート”のかけ声に合わせて軽快な曲が流れ始めると、子どもたちも走り始めます。

1~3年生はトラックに沿って走ります。

4~6年生はトラックより外側の大回りのコースを走ります。

さすが、高学年の走り方はスピードもあり力強いです。先生方も一緒に走っています。時々、子どもと競争している先生もいますよ。12月の本番では、自分の目標が達成できるように、みんながんばってね。

修学旅行(6年生)その6

「さんない食堂」でおなかを満たしたあとは、いろは坂をのぼり、戦場ヶ原に向かいます。

カーブごとに看板が立っています。”い” ”ろ” ”は” ”に” ・・・・(最後まで言えるかな?)

いろは坂をのぼりきると、中禅寺湖が見えてきました。(画面の奧に見えるのが中禅寺湖です。)今、バスが渡っているこの橋は、中禅寺湖から水が流れ出す唯一の場所だそうです。

さらにバスは"戦場ヶ原"の入口”赤沼駐車場”へとむかって進みます。

赤沼駐車場に到着し、バスを降りた子どもたちは、あまりの空気の冷たさにびっくり。バスに上着をとりに戻りました。東照宮を見学した時の服装と比べてみてください。みんな重装備です。私はマフラーに手袋までしてしまいました。 さあ、これからガイドの山﨑さん(愛称:やまピー)の説明を聞きながら、3時間ほどかけて戦場ヶ原の自然にふれてきます。どんな自然に出会うことができるのででしょう。楽しみです。では出発! おやっ?やまピーさんのリュックには、熊よけの鈴がぶら下がっていますよ。

修学旅行(6年生)その5

東照宮の見学、外国人観光客への英語でのインタビュー活動を終え、東照宮内の紅葉をめでたあと、昼食場所の「さんない食堂」へ向かいます。

近づくにつれておいしそうなにおいがただよってきます。頭をつかっていっぱい活動したので、おなかはぺこぺこです。思わず、早歩きになってしまいます。

いよいよ昼食。メニューはカレーライスです。みんなと一緒に食べるカレーライスはおいしかったです。店内の雰囲気も手伝ってか、おかわりする子が続出でした。

店内の様子を紹介しましょう。

さんない食堂の窓からは、東照宮の森が見えます。東照宮へ向かう観光バスや、観光客の姿も見えます。

おちついた和の雰囲気がとてもすてきな食堂でした。ごちそうさまでした。

修学旅行(6年生)その4

福二小の子どもたちが、外国人観光客に英語で話しかけています。何を話しているのでしょう。

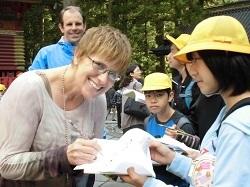

実は、「修学旅行中、日頃学校の英語活動の時で習った英語を使って、外国人観光客と会話をすること」が、課題の一つになっていたのです。東照宮へ到着するまでのバスの中で、となりの席の子とペアになって”Excuse me.” と話しかける練習をする姿もありました。

実際に外国の観光客の方を目の前にして、多少緊張しながらも一生懸命話そうとする子どもたちの熱意が伝わったのでしょう。外国の方も一生懸命聴いてくれました。会話の終わりには、サインもしていただきました。「3人の観光客にサインをもらった」とうれしそうに報告するグループもありました。

こちらは、”見ざる 言わざる 聞かざる” で有名な”三猿”の彫刻がある神厩(しんきゅう)の

前です。

ここでも、英語でインタビューが行われていました。この方たちは、6日間日本に滞在しているそうで、横浜にも行ってきたそうです。東照宮の杉の木の高さと美しさとその多さに"Great!" "Beautiful" と感動されていました。日本滞在のあとは、中国へ行かれるそうです。子どもたちの問いかけに、こころよく答えてくださいました。

今回の英語活動では、子どもたちは、最初は、自分の英語が通じるかどうか緊張し不安をいだいていました。それだけに、相手に通じた時の喜びと満足感はひとしおだったことと思います。一度うまく会話が成立するとさっきの不安そうな表情はどこへやら・・・。自分から外国の方を見つけては話しかけていく姿を見ながら、”小さな国際人たち”に心の中で”がんばれ”と拍手を送りたくなった校長でした。

修学旅行(6年生)その3

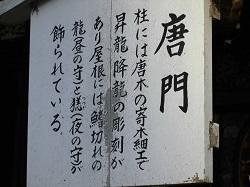

陽明門に勝るとも劣らないすばらしい細工がほどこされ、柱や細工の白さが、すっきりと澄み渡った空の青色を背景にあざやかに映えていました。この奥は「拝殿」。大名が将軍に謁見したという場所があります。

「拝殿」を左に見ながら進んでいくと、その先には徳川家康公のお墓である「奥宮」へ続く石階段が。石段を登ろうとする最初の門。その頭上にはあの有名な『眠り猫』がみんなを見下ろしています。「どこ?どこ?眠り猫」「あそこだよ。上のほうにいるよ。」「どれ?」「えっ?こんなに小さいの?」あまりの小ささに気がつきもせず通り過ぎていってしまった子もいたようです。ちゃんと後でフォローしておきました。

お米が届いた!

5月8日、5年生がどろんこになりながら田植えをし、

9月16日に稲刈りをした、あの稲穂が、お米となって学校に届きました。

収穫高は、「うるち米20キログラム」です。稲刈りのあとの乾燥、脱穀、精米は、共生ファームの方がやってくださいました。このお米は、11月14日(土)の親子ふれあいタイムで、カレーライスとなって提供されます。子どもたちが作ったお米の味をお楽しみくださいね。

修学旅行(6年生)その2

加須ICから東北自動車道に入り、羽生SAでトイレ休憩。宇都宮から分岐して日光有料道路に入ると、樹木の紅葉の美しさが目に入ってくるようになりました。

さらに日光へ近づくにつれて、期待がふくらみます。

バスを降りて、東照宮へ向かう参道を歩きます。杉の木で陰になった少し薄暗い参道は、空気もひんやりとしています。玉砂利を踏みしめながら歩く足音が心地よく聞こえます。木漏れ日が、樹木の緑をいっそうきれいに演出しています。

東照宮がどんどん近づいて来ます。観光客も徐々に増えてきました。

班行動に入る前に、集合場所と時刻の確認です。

記念写真撮影後、東照宮のメインの「陽明門」(別名:ひぐらしの門)に向かいます。「陽明門」は改修のため直に見ることはできませんでした。残念!大きくなったらまた見に来てくださいね。

「陽明門」をくぐって、「拝殿」の「唐門」前に来ました。班行動の開始です。みんなでしおりを確認しています。「最初に見るのはどこだっけ?」「ねむり猫はどこにあるんだろう。」

修学旅行(6年生)その1

6:45 ”サブ8君”に乗車。いざ出発!

今年の修学旅行のめあては「学ぼう 日光の歴史 ふれあおう 日光の自然 18人の絆を深めよう」です。

バスの中では・・・。朝の会で運転手さんやカメラマンさんにあいさつをしたあと、元気?な校歌斉唱・・・。そしてさっそくバスレクが始まりました。これは当て字クイズをやっているところです。

問題1”三ッ木胃間臼”。さて答えは何でしょう。わかった人(6年生をのぞく)は校長室の前のいつもの箱に答えを入れてくださいね。(学年と名前をおわすれなく)

今日から、修学旅行シリーズで、6年生の様子をお伝えしていきます。お楽しみに。

ハロウィーン(最終回)

福二小のハロウィーンの記事はこれまでにもお届けしてきましたが、今回は、「子どもたちのナイスなアイディアが光った編」をお届けします。

各教室の入口に、ハロウィーングッズが飾られ、雰囲気を盛り上げていました。その中でも特に1年生の教室に飾られていたものが、愛嬌があり、1年生のクラスの雰囲気をよく表していました。そのわきに飾られた手作りのリースもすてきです。

こちらは、2年生です。よーく見てください。子どもたちが着ているのは・・・。

2年生が自分で作った手作り衣装です。大きいサイズの透明のビニル袋に首と腕を通す穴を開けました。そして、折り紙を貼り付けたり、マジックでハロウィーンにちなんだ絵をかいたりしていました。肩に血のりを描いた子もいました。ドラキュラにかまれた様子を表現したかったそうです。みんなが仮装する中でも、この手作りの衣装はひときわ目立っていました。

おやっ!? しっぽが・・・。 こんなアイディアもきらりと光っていましたよ。

来年のハロウィーンも楽しみです。

給食試食会(保護者対象)

10月30日(金)、保護者を対象にした給食試食会を実施しました。学校給食をどのようにして提供されているかをご理解いただくこと、試食会を通して保護者間の交流を図ること、子どもたちの給食の様子を見ていただくことなどを目的としています。今回は、10家族、12名の方々のご参加を得ました。ありがとうございました。

和やかな雰囲気でした。お父さんの姿も見えます。お父さんも大歓迎です。来年はもっと増えるといいなと思います。熊谷栄養士から、本校の給食の”だし”の取り方などを説明し、皆さんには、”昆布だし”と”鰹だし”の試飲をしてもらいました。

子どもたちの給食風景を自由に見ていただきました。ここは1・2年生がいつも一緒に食べている”けやきルーム”です。

6年生が修学旅行中で留守のため、6年生の教室を借りて試食会を行いました。今日の食事代は、な・な・なんと261円ですよ。お味はいかがでしたか? 学校の給食がどのように作られているのかを少しでもお伝えすることができたら幸いです。

〈参加してくださった方の感想〉

*「食育」は本当に大切で、子供の知・徳・体にとても大きな影響があると言われています。母になり、「食」に関して、とても興味があり、家でも工夫をしています。今後も一生の勉強として「食」は学んでいくつもりです。(何年ぶりかの給食、とてもおいしかったです。量なども「腹八部」とちょうどよい量でした。

*とてもおいしい給食でした。毎日、子供が今日の給食の○○はすごくおいしかったと自慢してくる気持ちがわかりました。

*味・量 とてもよくおいしくいただきました。主食+主食の献立をいつも不思議に思っていたのですが、資料を見てなるほどと思いました。食器もかわいらしくよかったです。麺がのびてしまって、汁がなくなってしまっていたのが少々残念です。サラダやお豆は家でも作ってみようと思います。先生(栄養士)のお話も含め、とても良かったです。ごちそうさまでした。

*今回はだしの取り方などの話を聞くことができてあらためて 家庭でも少しずつやっていけたらと思いました。献立のなかの北海ラーメンは野菜なども入っていておいしかったです。パンもふわふわしていておいしくいただきました。見た目より食べると十分な量だったので、少し驚きました。子どもたちもまだまだたくさん食べていくと思うので給食をよろしくお願いいたします。

*とてもおいしかったです。味付けも以前はうすく感じたのですが、ちょうど良いお味でした。お豆はあのようにしたら食べやすいですね。おやつにいいなあと思いました。いつもおいしい給食をありがとうございます。子供達は幸せです。

*手作り感満載でやさしい味がしました。大豆のようによくかむ食材もあり、よかったです。落ち着いた雰囲気の中での食事は子どもたちにとってよいものだと感じました。だしはとるように心がけます。

*「だし」の大切さをあらためて感じました。早速今日から実践していきたいと思います。サラダのドレッシングがとてもおいしかったです。いろいろなサラダに応用していきたいと思います。今日はすべておいしくいただきました。いつもおいしい給食ありがとうございます。

*今日はとってもおいしい給食をいただけてよかったです。娘は下校してくるとすぐに「おなかすいた~」と言ってくるので、量が少ないのかな?と思っていましたが、大人の私が食べてもおなかいっぱいでした。いつもレシピをいただき我が家は助かっています。これからもどうぞおいしい給食の提供をよろしくお願いします。

*まめおいしかったです。ぱんもおいしかったです。(さらだも)

*いつもおいしくいただいています。家でも作ってみたいと思います。次回は揚げパンをリクエストします。

*とてもお話がわかりやすくおいしい給食でした。息子も毎回給食をおいしい!!と言っています。ナポリタンを作った時も給食のほうがいいと言われたので、私もがんばらねばと思いました。だしのありかたをもう一度考え、どう家庭でも生かすか考えさせられました。とても楽しかったです。ありがとうございました。

*毎日おいしい給食ありがとうございます。いつも子どもたちの健康を守ってくださってありがとう。私の子どもは、学校の給食が大好きです。ママもクッキングをがんばります。

ハロウィーンで英語の授業

担任の早坂先生と2年生の子どもたちです。

ALTのマーク先生と2年生の子どもたちです。マーク先生にハロウィーンのことについてたくさん教えてもらいました。他の学年でも楽しみながら英語の勉強をしました。

ハロウィーンパーティー(4年生)

10月28日、ハロウィーンミニコンサートに続いて、昼休みには4年生主催の「ハロウィーン パーティ」が開かれました。

第1部は1~3年生が招待されました。

4年生の教室は、4年生が図工で作ったらんたんが飾られており、すてきな空間をかもし出していました。

仮装した4年生が、お客様を迎えてくれました。

さあ、パーティの始まりです。最初のプログラムは、ファッションショーです。4年生が考えた仮装姿を観客に披露しました。教室の床には、テープで作った”ランウェイ”があり、そこを一人ひとり歩いてポーズをとりました。みんな決まってますね。

次は、「こわーい話」のプレゼント。お話も怖いのですが、それに加え、効果音とテレビに映った画像が怖い雰囲気をつくりだしています。白髪のおばあさんに扮した語り手もムード満点でした。

お話がこわかったのでしょうか。みんな真剣に聴いています。 よく見るとちょっぴり笑っている子もいたりして・・・?

次は、4年生から手作りのペンダントのプレゼントです。

ペンダントを4年生にかけてもらってうれしそうな1年生です。

最後に、招待してもらったお礼の言葉を1年生がのべました。うれしそうな表情の4年生でした。

第2部は、5年生・6年生を招待して第1部とおなじプログラムで開催されました。ただし、”こわーいお話”は、高学年向けにチョイスされたお話になっていました。5・6年生も十分に楽しみました。4年生のみなさん、準備とかたいへんでしたね。みんな楽しませてもらいましたよ。ありがとう。

ハロウィーン ミニコンサート その2

5年生は、〈いろいろな響きを味わおう〉のテーマで『威風堂々』を演奏しました。この曲は、卒業式の時、6年生が式場に入場する際に流れる曲でもあります。あと5ヶ月で卒業する6年生の心にしっかり響きました。

6年生は、〈いろいろな響きを味わおう〉のテーマで『風を切って』を演奏しました。さすが6年生と思わせるような、音も揃っていて堂々とした演奏でした。

全学年の演奏のあと、各先生から感想を聞きました。

そして、集合写真撮影。 本日のオールキャストでした。

ありがとうございます。(10,000アクセス突破)

この形式で、本校の教育活動の様子を皆様にお知らせし始めたのが、5月20日でした。日が経つにつれて、本校のホームページを見てくださる方が徐々に増え出し、最近では、アクセス数が1日約60~70件ぐらいにまでなりました。多いときは、100件になるときもあります。たくさんの方が見てくださっていることに感謝申し上げます。

そして、ついに本日(10月28日)、アクセス数が10,000件を突破しました。本年度末(3月ごろ)までに10,000件突破できればいいなと思っていましたので、まさかこんなに早く達成できるなんて、本当にうれしい限りです。これからも、子どもたちのいきいきとした表情や、活躍する様子をお届けしていこうと思っています。どうぞ引き続きご覧いただきますようお願いいたします。 校長 安田いく代

ハロウイーン ミニコンサート その1

今日(10月28日)、音楽専科の大舘教諭の企画で、”ハロウィーン ミニコンサート”を開催しました。音楽の時間に練習した曲を全校児童の前で披露しました。

コンサートは、全校児童の合唱で始まりました。おやおや?いつもと違った雰囲気ですよ。

これはだれかな? みんな思い思いの仮装をしています。

1年生の発表です。〈けんばんハーモニカをふこう〉というテーマで『どんぐりさんのおうち』と『なかよし』を演奏しました。7人のかわいい魔女とドラキュラの登場に、みんな思わず、「かわいい・・・」とつぶやいてしまいました。

2年生は、〈いろいろな音にしたしもう〉というテーマで『かぼちゃ』を演奏しました。2年生が 「♪かぼちゃができた~♪」と歌うと、全校児童が、「どのくらい?」とあいのてをいれたりして、歌を楽しみました。

3年生は、〈いろいろな音をかんじとろう〉というテーマで『おかしのすきな まほう使い』を2グループにわかれて演奏しました。いろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

4年生は、〈いろんな音を感じ取ろう〉というテーマで、『音のカーニバル』を2グループにわかれて演奏しました。こちらもいろんな楽器の音で楽しさを表現しました。

5年生と6年生の演奏は、明日の記事をお楽しみに。

ターザン山(秋)(1・2年生)

10月23日(金)、1・2年生はターザン山に秋をみつけに出かけました。ターザン山探検は、6月22日に続き2度目です。6月に行ったターザン山とどんなところがちがうかな?同じかな?

あれから4ヶ月が経ちました。1年生もたくましくなりました。その証拠に、自分の力でどんどん山に登って行きます。後ろ姿からも成長した様子がうかがえます。「すごい根っこだね。ぼくの腕より太いよ。」

みんなが大好きな木に座って、”ハイ、ポーズ” 6月に来たときも、ここで写真をとりました。そのときと比べると、1年生も2年生も体が大きくなった感じがします。

「見て、バッタをつかまえたよ。」

みつけたことを、「ターザン山ビンゴ」にしてみました。