タブレットを使った学習の紹介ページ

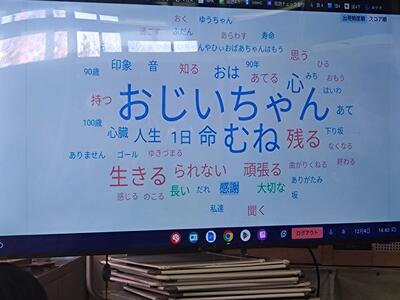

4年生社会 「残したいもの 伝えたいもの」

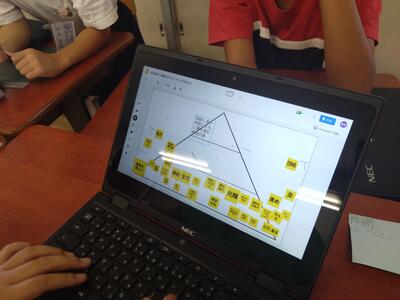

埼玉県に昔から今まで残っているものや伝わっているものについて、知っていることと調べたことをカードにまとめました。その後、カードを学級全体で共有し、テキストマイニングを行いました。テキストマイニングにより疑問点やこれから調べたいことが可視化され、児童の興味関心をもとにした授業づくりに役立っています。

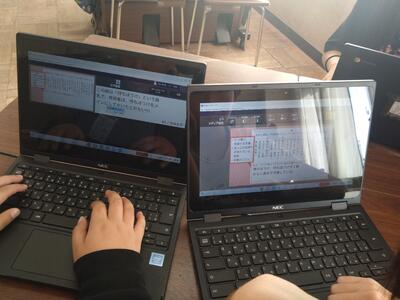

4年生社会 県の広がり

4年生の社会科では、県の地形や産業、交通と土地の利用を関連付けながら、

埼玉県の特色を考える学習をしています。

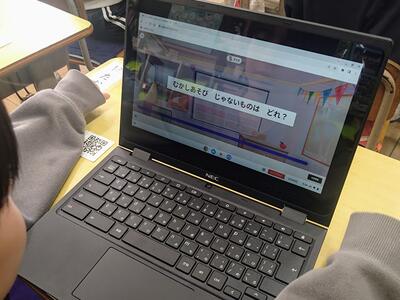

今日はミライシードの「テストパーク」というアプリケーションを使い、

他の県の特色を考えることに挑戦しています。

タブレットのよさを生かし、図の大きさを調整する子供たち。

資料をよく読み取ろうとする姿が輝いています。

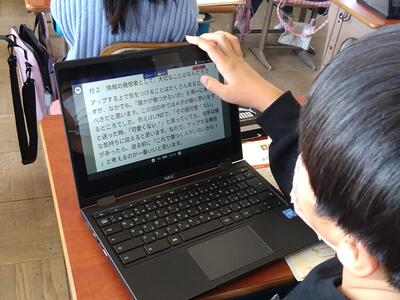

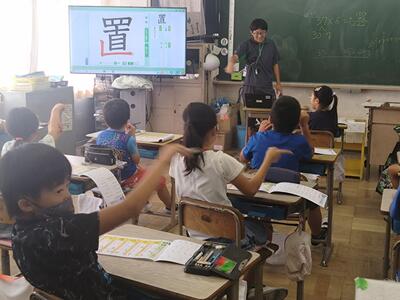

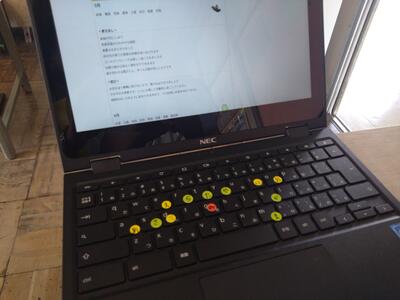

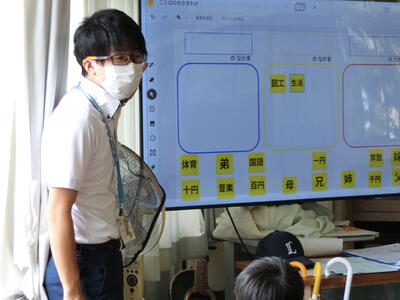

国語の授業

普段の授業の中で、「自分の意見をまとめる」、

「みんなで考えを共有する」という作業を

情報端末を使って行っています。

友達の意見も参考に、自分の考えを深められる

よさがあります。

ここでは文章の筆者の要旨をまとめています。

5年生図工 動いてクレイアニメーション

自分たちでっストーリーを考え、

お話に出てくる物やキャラクターを作り、

一コマずつ撮影をしていきます。

出来た動画は、鑑賞会を開いて見合います。

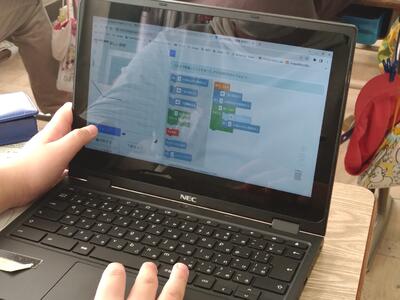

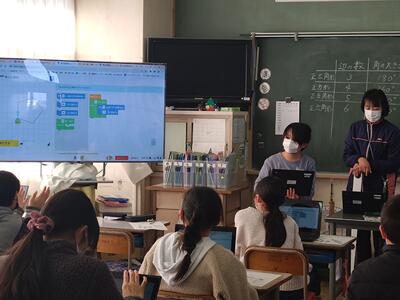

プログラミング学習

6年生では、ICTサポーターの支援を受けながら

LEDの点灯の仕方をそれぞれ考えて、プログラム

したものを発表しています。

情報端末の活用

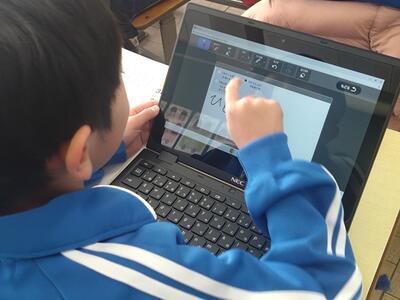

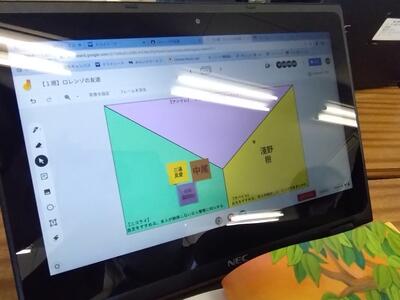

1年生も、オクリンクを使って

自分の考えを整理し、共有する操作が

上手にできるようになっています。

1年生の学び

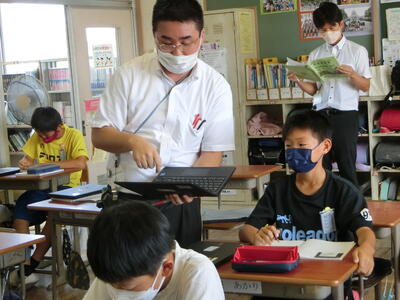

ICT支援員が情報端末操作のサポートを

しながら、1年生もGoogle Classroomの

使い方を学んでいます。

音楽の時間

6年生の音楽の授業では、「いろいろな音のひびきを味わおう」

の学習で、アンサンブル活動をしています。

クロームブックでボイスアンサンブルを創っています。

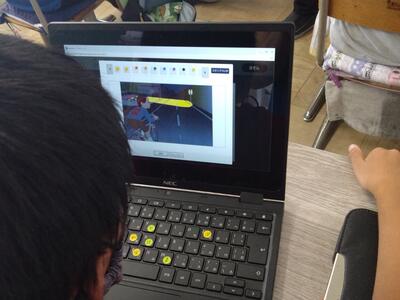

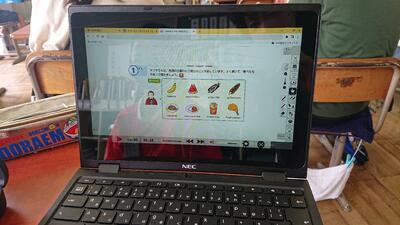

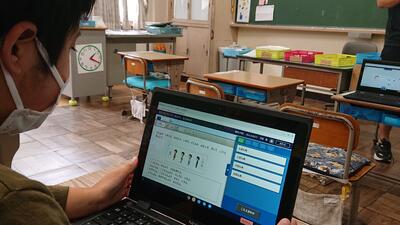

1年生

1年生も、ドリルパークを使って

学習ができるよう、練習中です。

各教科での情報端末活用

社会科の授業で、昔の人々の暮らしについて

イラストの自分で見たい所をクローズアップしながら

調べています。

国語では、新聞の取材方法について

確認し、アンケートをフォームで

作ろうとしています。

音楽では、オクリンクを使って

リズムアンサンブルを創作して、

交流をしています。

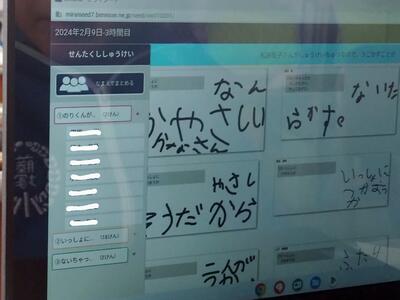

情報を発信するときの意識について、

ジャムボードに意見を書き込み、

自分たちが気を付けるべきことについて

話し合いをしています。

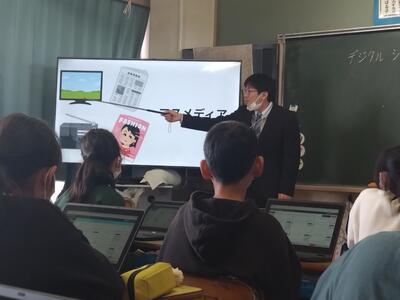

6年生よりよいICTの使い手になろう

本校では、今年度の研究主題「主体的に思考・判断・表現し、ICTのよき使い手を目指す児童の育成~進んで学ぶ、互いに学ぶ、確かに(正しく)学ぶ~を設定し、授業実践を行っています。

6年生では、「デジタルシティズンシップとは何かを知ろう」という課題で、児童が情報端末を使い考えを広げ、自分事として捉えていきました。起こりうる問題についても乗り越えていける児童を育成していきます。

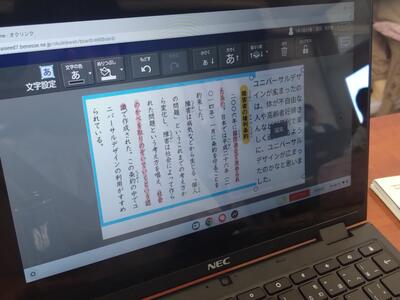

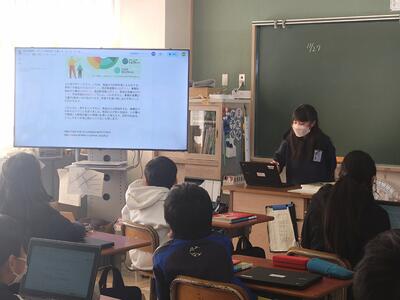

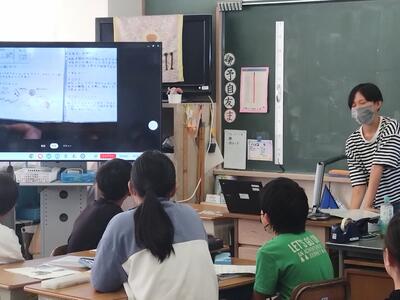

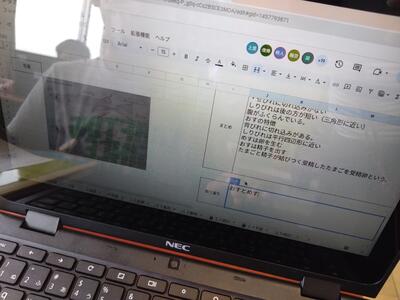

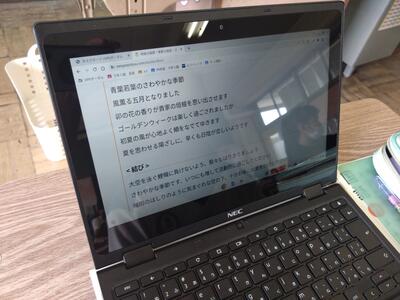

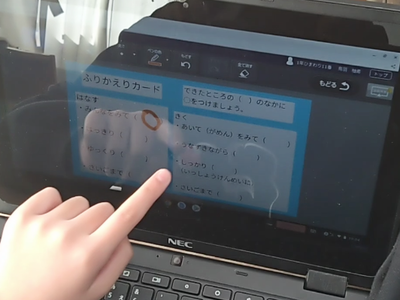

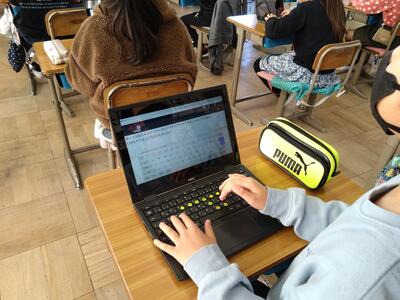

5年生国語の学習

「言葉の意味がわかること」の学習です。

情報端末を活用して、捉えた要旨を文字数を考えて表現しています。

前の画面では、みんなの考えを提示し、共有できるようにしています。

敬語の学習でも、プリントと併せて、

個人で情報端末でたしかめをしています。

アプリでクイズ大会

1年生がKahoot!アプリでお楽しみクイズ大会をしました。今回は体験ということで、ICTサポーターの全面協力です。ものしりクイズや算数クイズで、正解を速く選ぶゲーム性もあります。授業の導入に前時の復習で活用する例も多いそうです。1年生は大盛りあがりでした。

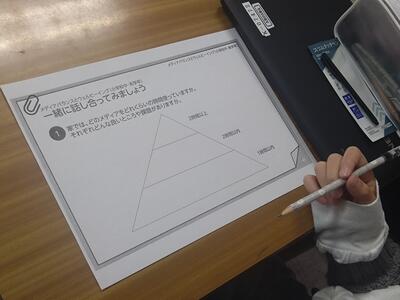

自分のメディアバランスを考える

4年生は、授業参観に合わせて、デジタルシティズンシップ教育に挑戦しました。内容はメディアバランスです。アナログでも、デジタルでも、情報をバランスよく適切に使うことを考えました。保護者の方にも子供たちの考えを知ってもらうよい機会となりました。

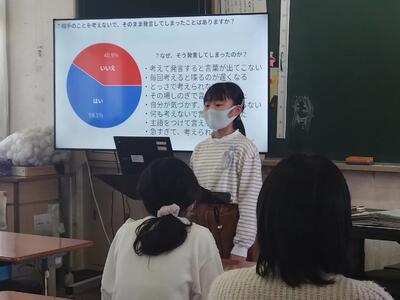

プレゼンテーション

5年生は授業参観に合わせて、国語で学習した意見発表の準備をしてきました。アンケート結果や探した資料をもとに、根拠立てて意見を述べます。Googleスライドでプレゼン画面を作成し、スピーカーノートに原稿を書いて、いざ本場を迎えました。友だちや保護者の前で緊張もしましたが、できるだけ顔を上げて聞き手を見ながらの発表を心がけました。

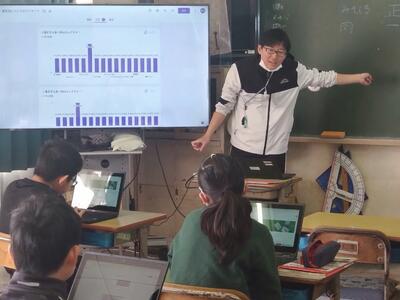

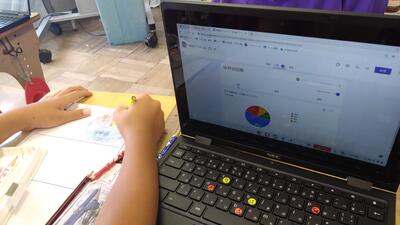

アンケートの結果から報告しよう

4年生が国語でクラスの意識調査を行い、結果を考察して、全体に報告する学習を行っていました。Googleフォームでアンケートをとって集計し、考察に取りかかりました。個別に記述式の回答はどのように結果を見るのか、先生に説明を受けていました。

行事かるたの読み札作り

ひまわり2組の国語の授業では、1年間を振り返って、行事かるたを作っています。タブレットを使うと読み札の文を簡単に作ることができたようです。オクリンクアプリを使って、一文を3枚のカードで文節に分けて構成しながら、考えていました。次の時間に絵札を作って、みんなでかるた遊びをします。

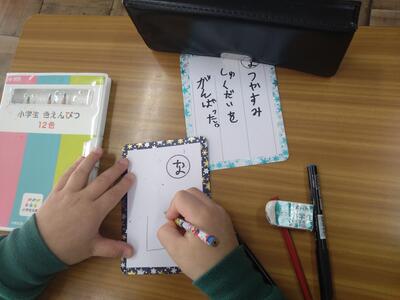

1年生手書き入力にも慣れてきました

道徳でムーブノートアプリを使っていたのは1年生です。3者のどの意見に同意するかを選択肢で選びます。その理由を書き込みます。マス目のないカードに手書きで書くのは難しさもありますが、ずいぶん慣れてきました。意見の分布を確認して、それぞれの理由を共有し話し合いました。

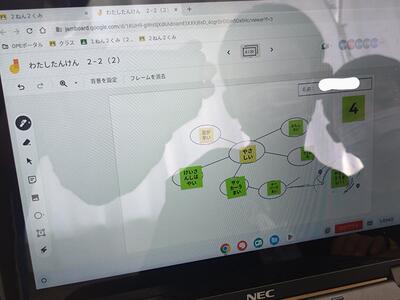

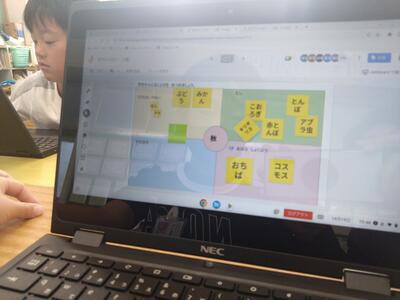

デジタルイメージマップ

2年生が生活科でJamboardアプリを使った自分探検マップを作っていました。自分のいいところ、友だちのいいところを付箋で足していきます。色分けで誰が書いた付箋か分かります。

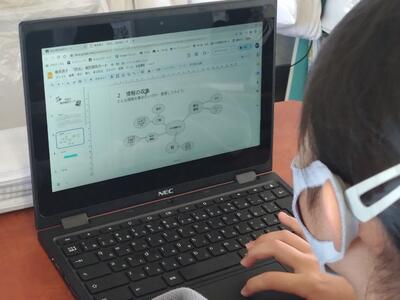

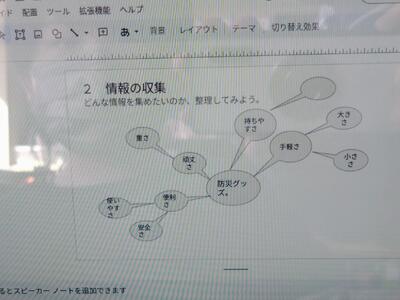

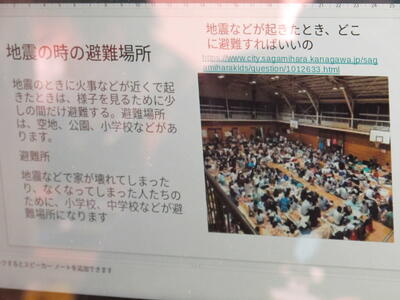

一方で、同じイメージマップでも、5年生は担任のアイデアで違った作り方をしていました。Googleスライドで吹き出しの図を四方に広げながら作っていました。防災学習で集めたい情報、集めるべき情報は何かを考えていました。

いろいろな教科で情報モラルを考える

5年生が学習していたのは道徳で情報モラルを考える教材「アップするの?」です。他人の画像を無断で発信してよいのかという内容のお話です。主人公を通して考える道徳の授業。最後は自分に置き換えて考えました。オクリンクアプリのカードに黙々と自分の考えを書いていました。道徳の他にも社会や国語でも情報モラルに通ずる学習があります。それほど身近で大切な内容だといえます。

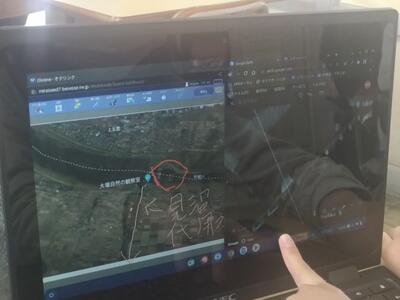

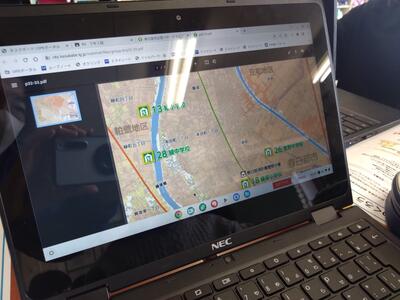

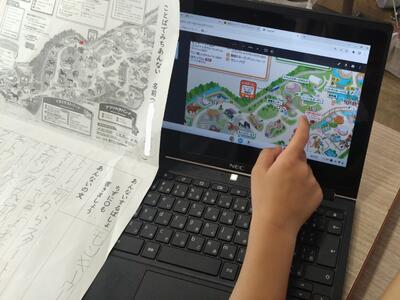

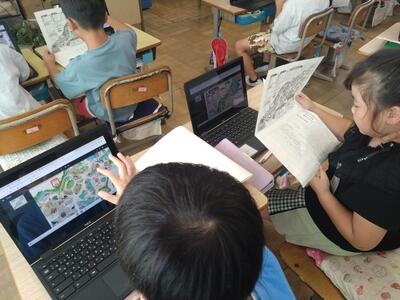

地図とGoogle Earthでプチ社会科見学

社会科の授業では、Google Earthを使っている場面をよく目にします。実際に行けない場所を訪れたように様子を見ることができます。4年生が利根大堰の学習をしていました。利根川の流れを確認し、その途中にある利根大堰の様子も確認して、役割を考えていました。

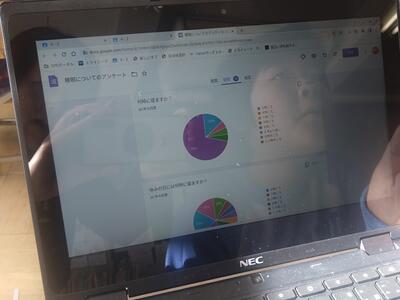

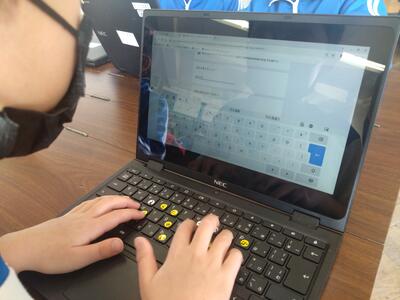

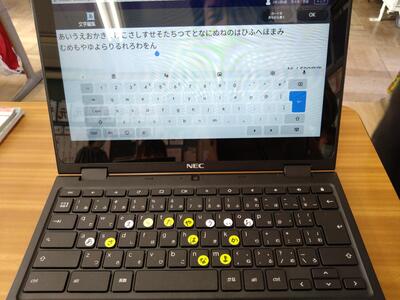

音楽の授業に関するアンケート

音楽専科の先生が授業に関する意識調査を各学年に行っていました。Googleフォームで作ったアンケートです。この時間は3年生でした。覚えたローマ字入力で名前の記入から始めましたが、やはり個人差があるので、平仮名入力や手書き入力も可となっていました。

冬休みの宿題の準備

3年生が冬休みの宿題の準備をしていました。2年生のときもドリルパークの宿題はやりましたが、今年は先生からタイピング練習の宿題も出ます。画面の切り替えやオクリンクアプリで練習記録の提出など、タブレット操作のスキルも身に付きます。

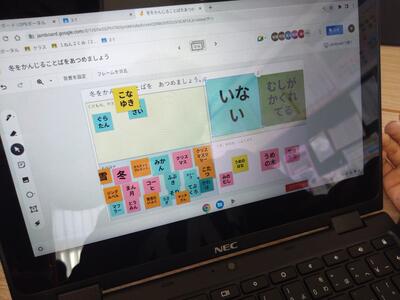

季節の言葉集めが完成

2年生が春からずっと続けてきた季節の言葉集め。今回は最後の冬です。Jamboardを使って言葉集めをするのもお手のものです。自分が見つけた言葉を友だちに褒められたり、友だちが見つけた言葉でなるほどと気づいたり、みるみるシェア画面に集まっていました。クラスで言葉を合体させて、春・夏・秋・冬の拡大掲示が完成しました。

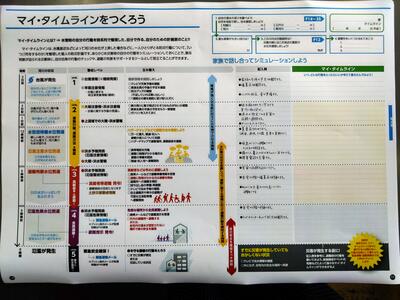

市の情報を活用して

授業で使えるコンテンツは多種多様にあります。特に、国・県・市の行政機関が作成しているものは、内容に信頼性もあり、子供向けの内容も作成している場合があります。5年生は総合的な学習の時間に防災学習のテーマに取り組み、今回は春日部市のホームページにあるハザードマップと、ハザードマップに付いているマイタイムラインのワークシートを使っていました。

道徳の授業でも

人権週間中の授業参観日ということで、道徳の授業を公開しました。道徳は自分の考えをもったり、友だちの考えを知って自分の考えをさらに深めたりします。そんな学習活動にアプリの特徴を生かして使っているクラスがたくさんありました。

4年生はテキストマイニング機能で子どもたちがムーブノートアプリで記述した言葉から頻出単語を抽出して授業に生かしていました。

5年生はユニバーサルデザインについて考える資料がオクリンクアプリで配付され、自分の考えを記述していました。

6年生は同じ教材文でも、1組はJamboardアプリを使って、2組はオクリンクアプリを使って、自分の考えや立場を友だちと比較する授業でした。

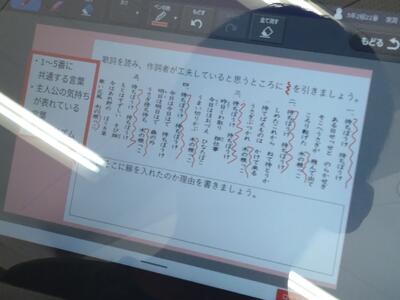

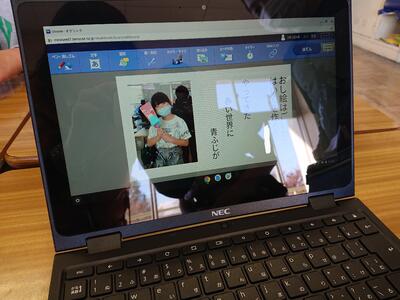

市内音楽主任の授業研究会にて

市内の音楽主任が本校を会場に授業研究会を行いました。本校の音楽専科の先生が5年生のクラスで研究授業をしました。日本の歌曲「待ちぼうけ」の特徴にふさわしい歌い方を考えるという内容です。普段から音楽の授業でよくタブレットを使っている本校ですが、今日も活用方法の一つとして提案してみました。オクリンクアプリで配付された音声の聴きたい部分を繰り返し再生しながら歌い方の工夫を考え、グループで協議し、最後には試しに歌ってみたグループもありました。音楽の授業でありながら、静寂の中でじっくりと思考し、「一人一人の考えが深まっていたことが読み取れるカードでした」とお褒めの言葉をいただきました。

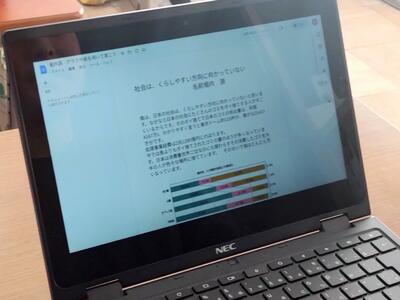

資料を用いてプレゼンテーション

5年生が国語科の時間に、統計資料を用いて効果的に説明する学習を行っていました。この学習はGoogleアプリのドキュメントでプレゼン用のレポートを作成し、そのまま大型モニターでプレゼンまで行いました。テーマは「日本は住みやすい国になったのか」です。利便性やインバウンドの向上などプラスの面に対し、環境や人権の問題などマイナス面の意見もありました。社会科、理科、家庭科の視点もあり、文章の書き方や資料との結びつけ方など、多角的な学習にタブレットが大いに活用されていました。

古い日本の歌曲

音楽の時間には古い日本の歌曲を学習します。6年生は修学旅行の前に「箱根八里」や「荒城の月」を習っていました。5年生は「待ちぼうけ」「赤とんぼ」「この道」を習い始めました。作詞者の工夫や昔の言葉づかいの面白さを書き出して、クラスで共有していました。

読み聞かせの練習

3年生が国語の学習で、1年生に読み聞かせをしてあげるそうです。素敵な絵本を選んで、グループで読み方を工夫する練習をしていました。絵本の魅力はページごとの挿絵です。その魅力も十分に伝わるように、ICTサポーターがスキャンしてくれた挿絵をスライドで映して巨大紙芝居の読み聞かせができます。

季節の言葉集め

春と夏に引き続き、秋の言葉集めを慣れた様子でやっているのは2年生です。Jamboardアプリの付箋を手際よく増やしていきます。秋から連想する言葉をグループでジャンル別に集めていきます。友だちが作った付箋が画面で共有されると、「それもあったね」「それってなに?」と意見交流も活発になっていました。

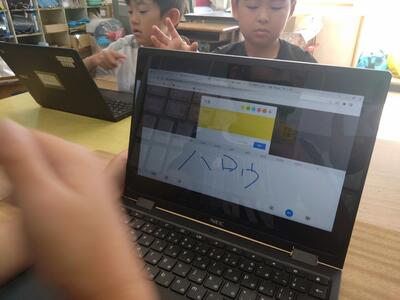

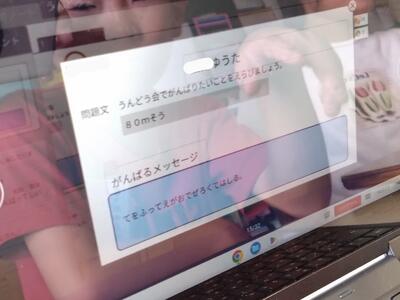

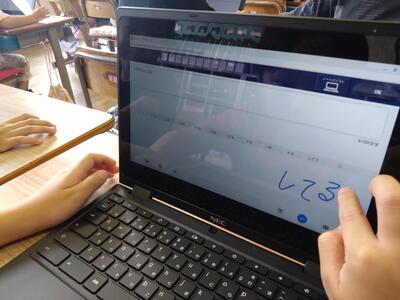

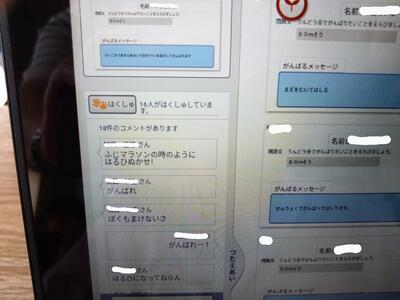

運動会のめあてに向かって

2年生がムーブノートアプリでお互いに運動会への意欲を高めていました。まずは自分のめあてをカードに書きます。手書きで手際よく書いています。全員のカードが出そろったら、友だちのカードに画面左側の応援コメントを書きます。最後に自分に寄せられたたくさんの応援コメントを読んで、みんな喜んでいました。

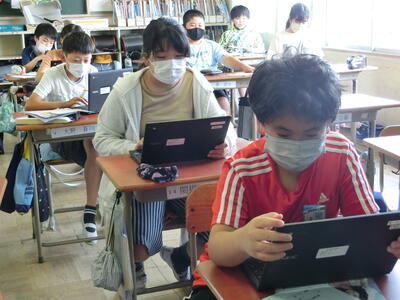

春日部市教育委員会・東部教育事務所学校訪問

市教育委員会と県教育委員会の指導主事の先生方による学校訪問が行われました。校内研修のタブレット活用について教職員が授業を公開し、ご指導をいただきました。GIGAスクールが始まってから2年が経ちますが、子供たちのタブレットの操作や、タブレットならではのよさを生かした活動に、ご指導の先生方からお褒めの言葉をいただきました。

1年生はオクリンクアプリを使って、たくさんの言葉を見つけました。

2年生はJamboardアプリを使って漢字の言葉を分類したり、ノートを使って短文作りをしました。

3年生はJamboardアプリを使って、目的に沿って相手と対話をする活動をしました。付箋の記入もローマ字打ちです。

4年生はJamboardアプリを使って、実験結果から水蒸気の行方を考察しました。

5年生はオクリンクアプリを使って、雲の様子から天気の変化を予想しました。

6年1組は先生に教わるのではなく、自分が選択した方法で算数の問題を解く授業スタイルに挑戦しました。オクリンクアプリを使ってノートの画像を共有したり、先生に提出して合格判定を受けたりしました。

6年2組はオクリンクアプリを使って、「長篠の戦い」を分析しました。

ひまわり学級は、オクリンクアプリを使って自立活動「こんなときどうする?」を考え、ロールプレイングで練習しました。

学習の足あとを残す

オクリンクアプリやムーブノートアプリで学習する時間が増え、自分が提出したカードがたくさんあります。紙のノートのように常に手元で見ることはできませんが、着実に学習は積み重ねています。

先日、パソコン室のプリンターの入れ替えがあり、タブレットから直接プリントアウトできるようになりました。そこで、せっかく提出したカードをまとめ学習に生かしてみようと、4年生が挑戦していました。先生が示した例を参考にして、紙のノートにプリントアウトしたこれまでのカードを切り貼りして、振り返りながらまとめていきます。災害に対する国、県、市の取組を色分けしたカードを見ながら、毎時間のことを思い出していました。

プリントアウトできるようになって、どのような使い方ができるか、これからも楽しみです。

ブラインドタッチ

5年生がタブレットのスキルアップで何やら面白い練習をしていました。ブラウザ上のタイピングアプリを使い、手元を布で隠して、ブラインドタッチで文字打ちをしていました。ミスタッチが0になったら次に進み、まちがえたらキーを見ながら指使いを復習しました。繰り返しやるうちに、自然な指使いに近づきそうです。

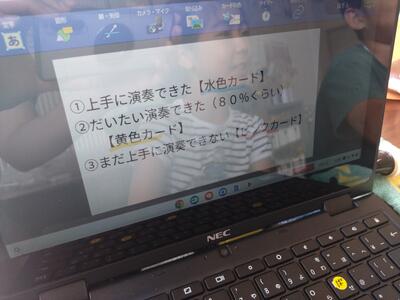

リコーダー練習

4年生がリコーダーの曲を練習しました。オクリンクアプリで先生から出された課題は、自分の仕上がり段階に合わせて、3つの色のカードから選んで演奏の動画を貼り付けるというものです。

さっそく録画を開始。時間いっぱい繰り返し演奏を録画して、選んだカードで提出しました。先生は全員の指使いや音を確認することができます。

運動会のスローガン決め

みんなの意見を集約してグループとしてまとめることはよくある活動です。学級会もその一つ。スライドに貼ったピラミッド型のツールはどの学年もよく使っています。

今日は5年生が運動会スローガンに取り入れたいキーワードを集め、最終的に一文にまとめていました。この後、クラスの意見として更にまとめます。

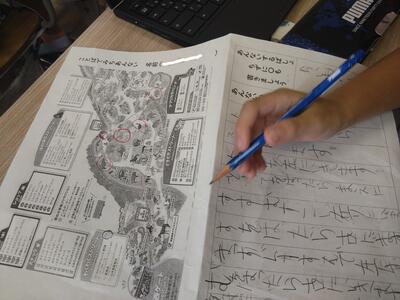

動物園の道案内

2年生の国語で道案内の文を書く学習をしていました。今回は9月末に行く動物園の中を案内していました。ペア学習で、書いた案内文を読む人、スライドに貼った地図上で案内どおりに指で進む人、それぞれに分かれて、迷路みたいに楽しんでいました。

筆順確認も動画で

デジタル教科書やドリルには、QRコードが付いていて、便利な動画や資料がたくさん含まれています。漢字の筆順も色が変わる動画を目で追いかけながら指書きすることができます。

ドキュメントカメラで共有

夏休みの作品を共有するのにもドキュメントカメラが便利です。手軽に自由研究のノートや実物を示して説明することができます。タブレットのカメラのよりノートの文字を鮮明に映してくれるので助かります。

野菜の観察記録

2年生は植木鉢でミニトマト、畑でさつまいも、なす、ピーマンを育てています。これまで写真に撮ったものをオクリンクアプリを使って観察記録を綴っていました。

1年生のときにやったから覚えているよ!教えてあげるよ!という声も聞こえてきました。

友だちの観察カードも見て、自分の育ち具合と比べていました。

アンケートをもとに新聞作り

4年生の国語で、アンケート調査の結果をまとめる学習をしていました。アンケートをGoogleフォームで作り、グラフ化して、新聞に取り入れていました。

自転車の危険予測学習

4年生はもうすぐ自転車免許講習会です。春日部警察の方が学校に来て、正しい自転車の乗り方の試験があります。

自転車の正しい乗り方は知識として知っていても、実生活の中では、「ヒヤリ、ハッと」の経験があるようです。そこで、ムーブノートアプリで危険予測のイラストを配付し、自分の気づきや友だちの意見を共有して話し合いました。

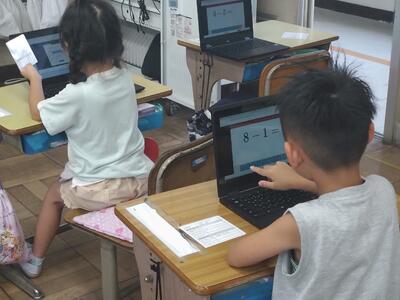

1年生も使い始めました

1年生は、ログインの仕方を教えてもらい、大事なIDやパスワードのことも教えてもらいました。この時間は、教科書のデータ資料を使って、ひき算の繰り返し練習をしていました。

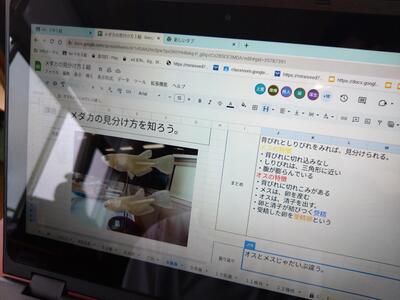

理科ノートづくり

5年生はメダカの学習をしています。実物の観察はもちろん、写真、模型、プリントなど複数のアイテムで特徴を確認します。それらの画像データを先生が配付し、タブレットでノートづくりをしてまとめました。キーワードを色分けするなど、文字入力に工夫できる子も増えてきました。

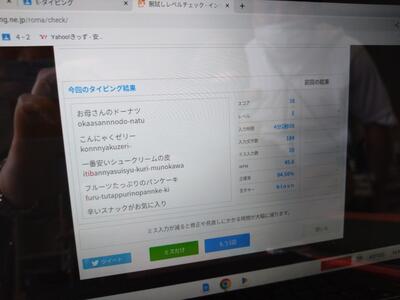

タイピングの力を試そう

4年生以上で、ブラウザ上で使えるアプリを使ったタイピングの力試しをしています。手軽に挑戦できます。スコアや正確率が判定されて、子供たちも上達の目安になりそうです。

ドキュメントカメラ

ノートやプリントをドキュメントカメラでスキャンして、タブレットで共有します。大型モニターに映すだけでなく、保存してタブレットで活用できます。

3年生の理科では、ひまわりの子葉を観察していました。画像を共有して、授業で気づいたことを話し合っていました。

これからローマ字を学習したら、タブレットで観察記録も作れるようになります。

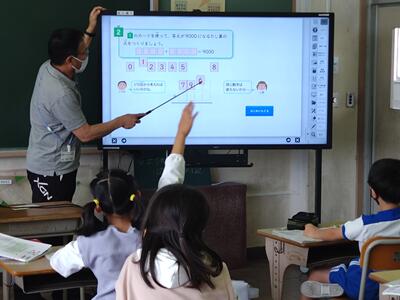

電子黒板

教室はタブレット画面を拡大して見るための大型モニターですが、算数科教室は電子黒板の機能をもつ大型モニターです。直接画面にタッチして、書いたり、動かしたりすることができます。

この時間はカードを動かしながら、考えを共有して応用の問題を解いていました。

ICTのスキルアップ

「総合的な学習の時間」の計画に、ICTのスキルアップを年間10時間ほど位置づけています。3年生はこれからローマ字入力を覚えていくため、国語の学習とも関連させて、練習を始めました。

4年生のタブレットには、3年生のときに貼ったシールがまだ付いていました。覚えた順にシールを取っていきます。既にシールを全部取って使っている子供たちもいます。

移動用タブレットケース

校舎内でのタブレットの持ち運びや、家への持ち帰りが増えています。そこで、全校でソフトケースを使用することにしました。

今日は6年生が図工で描く絵の場所選びに、あちこち移動するため、ケースを使っていました。

理科の実験記録をしよう

5年生がこれからの理科授業で実験の記録をするための準備に、スプレッドシートシートアプリの使い方を練習していました。すぐにグラフにしたり、プリント代わりにしたり、理科授業の効率アップになりそうです。

スピーキングテスト

6年生がミライシードの「スピーキングクエスト」アプリを使って英語を話す練習とテストをしていました。マイクの付いたヘッドフォンで個別に会話を練習し、そのままテストの画面へ。正しく言えた、発音はよかったか、すぐに採点されます。そのまま復習で反復練習する画面へ。ヘッドフォンをしているので、自分以外の声はあまり気にならないようです。

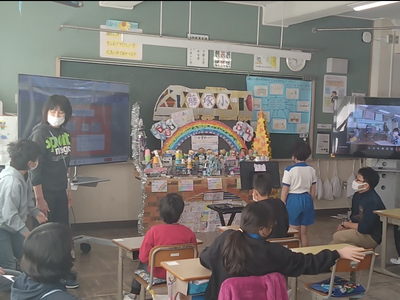

豊野小とリモート発表会

ひまわり学級では豊野小とふれあいアート作品の発表会を行いました。ふれあいアート展はコロナ禍で市内オンライン開催となっています。そこで、自分の作品について発表する学習を豊野小と一緒に計画しました。

発表の流れやシナリオをオクリンクアプリで作成して準備しました。

発表はタブレットのカメラで作品を撮影しながら、順番に自分の役割を行いました。豊野小の質問にもその場で答えました。

最後は発表会の振り返りをしました。

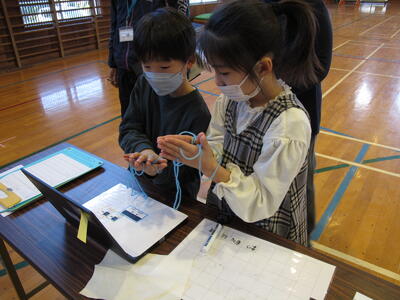

プログラミング学習②

1年生はビスケットアプリを使って、自分の描いたイラストを動かしました。仕掛けのアイテムでイラストが点滅したり、変化したりします。45分間、ものすごく集中していました。

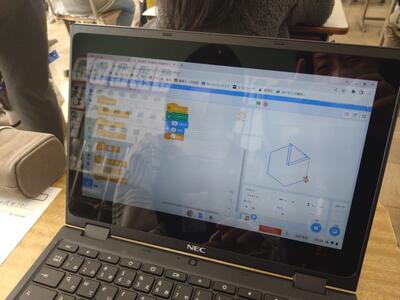

プログラミング学習①

5年先は多角形の辺、内角、外角の知識を用いて図形を描く授業を行いました。

移動回数や角度などのアイテムを組み合わせて多角形になるプログラムを作ります。どうしたら正三角形や正六角形になるのか、回数や角度の理由を説明しました。

基本的な作図ができたところで、今度は自由に長さ、回数、角度などをプログラムした作図に挑戦し始めました。作図したルートでキャラクターを動かします。

友達に聞いてみよう

4年生が図工で鑑賞の授業をしていました。ムーブノートアプリで画家の絵を1人1人が分析。出揃ったカードを読んで、どうして?説明してほしい!と思ったら「いいね」でマーキングします。本来の「いいね」とは違う使い方かもしれませんが、興味深い分析のカードは次々と「いいね」の数字が増えていきました。友達の発表を聞いて、なるほど!自分と同じだ!という声が聞こえてきました。

タイピング練習

3年生がタイピング練習をしていました。2学期に習ったばかりのローマ字ですが、これからのタブレット学習ではローマ字入力が欠かせません。シールを手がかりに入力します。覚えたらシールははがします。シール無しでできる子も増えてきました。繰り返し練習していきましょう。

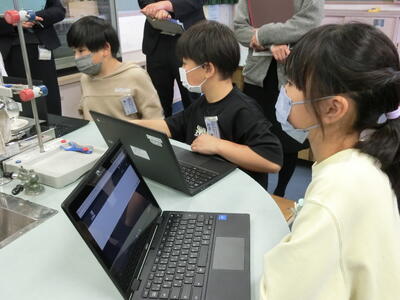

【研修のあしあと】授業研究会を行いました

今回の授業研究は4年生理科です。タブレット活用の研究ではありますが、理科としても大変重要なことがたくさんありました。4年生が火を取り扱う実験は、今回が初めてです。実験の約束、器具の使い方、安全対策などなど、盛りだくさんでした。そのような中で、担当の先生は、この単元の始めから終わりまでノートの替わりに全てタブレットで記録や思考をまとめることを試みました。カメラ、スプレッドシート、オクリンクなどを用いて、予想、水の状態の撮影、水温変化の記録、結果の考察、友だちとの共有など、スキルが上達してきている4年生の様子を見ることができました。

押し絵羽子板で一句

3年生が土曜参観で家の人と作った羽子板を題材にして、タブレットで俳句づくりをしました。オクリンクアプリでカードに写真を取り込み、縦書きでテキストを入力しました。友だちと見せ合い、校正しながら仕上げました。俳句から羽子板に関連する楽しい思い出が伝わってきました。

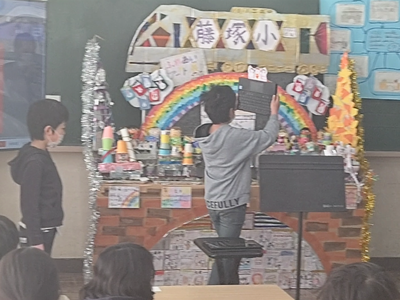

図工「はことはこをくみあわせて」発表会

1年生がずいぶんタブレットの取り扱いに慣れてきました。

図工の作品を展示する前に、カメラで撮影した見どころを写真を示しながら発表しました。実物を展示したら、じっくり観賞してもらえますね。

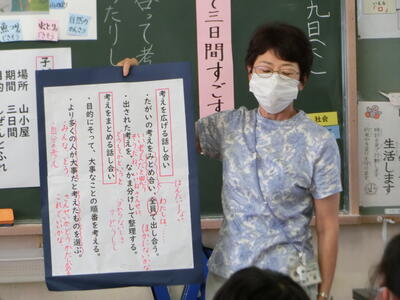

【研修のあしあと】3年生・6年生2つの研究授業

3年生が国語、6年生が算数の研究授業を行いました。

3年生は「山小屋で三日間すごすなら」という楽しい題材です。メインは話合い活動で、比較や分類をしながら互いの意見の共通点や相違点に着目して、考えをまとめていきます。効果的・効率的な話合いをするためのデジタル思考ツールを使いました。題材の楽しさやデジタル思考ツールの手軽さのおかげで活気のある話合いになりました。

6年生は複合図形の面積を求めました。自分の解答をノートにかいてタブレットで写真を撮りムーブノートのアプリを使って提出します。担任は提出状況を確認しながら、アドバイスをしたり、ヒントカードを与えたりしました。多様な解き方をクラスで共有しました。ノートとタブレットのそれぞれのメリットを生かしていました。

春日部市教育委員会・埼玉県東部教育事務所学校訪問

9月29日(木)に春日部市教育委員会・埼玉県東部教育事務所の先生方による学校訪問がありました。

藤塚小は校内研修のテーマに沿って、全てのクラスでタブレットや大型モニターを用いた授業を行いました。

授業後には全ての教員が指導、助言をいただき研修を積みました。

1年生はデジタル算数ブロックを操作して「3つのかずのけいさん」を行いました。

2年生は、国語の言葉の仲間分け作業や、算数の三角形と四角形の条件を整理に用いていました。

4年生はわり算の性質の授業でした。クラス全員の答え予想の分布図を見た後、ムーブノートというアプリを使って自分と他者の解答を比較しました。担任は手元のタブレットで解答の進み具合をチェックしていました。

5年生は国語で相手を納得させる理由を述べて対話するディべートの準備段階で、デジタル思考ツールを用いました。

CBT学力調査を行いました

4,5,6年生がCBT学力調査を行いました。(CBTはComputer Based Testingの略)

問題用紙やマークシートなどの紙を使わず、タブレット等で回答する方式のテストです。

操作方法等わかりにくいところもありましたが、集中して取組んでいました。

英語の児童用デジタル教科書

一部の教科で教師用デジタル教科書を大型モニタで提示して授業をする様子は日常的になってきました。今後は、児童の教科書も紙ではなくデジタルに変わっていく動向です。他の教科に先駆けて、英語で試行されています。6年生が各自イヤホンで児童用教科書の音声データを再生し、リスニングをしています。デジタル教科書ならではの機能です。

AIドリル学習でポイントを集めよう

1年生がドリルソフトで学習していました。たくさん○が付いて、ポイントをゲットしていました。

ログインやタブレット操作の手際が使うたびに速くなっています。

【研修のあしあと】豊野中学校区合同研修会の実施

8月22日に豊野中学校区合同研修会を行いました。

コロナ感染拡大防止のため、オンラインによる研修会でしたが

教科の課題等、活発な意見交換を行いました。

【研修のあしあと】道徳科指導案検討会

道徳科の指導案検討会を行いました。

タブレットを活用した資料分析を行い、

ねらいとする価値等について話し合いました。

【研修のあしあと】今年度最初の授業研究会を行いました

本校は今年度春日部市教育委員会の委嘱を受け、「主体的に活動する力を育むタブレット等の活用を目指して」を主題として、研修に取組んでいます。先日、2年生でタブレットを活用した学級会を行いました。グループの意見をタブレットを活用してまとめ、代表児童が発表しました。とても活発な話し合いができました。

新しい学習アプリを活用した授業

6年生が新しい学習アプリを活用した授業を行いました。

今後、個別学習や思考・発表のツールとして積極的に活用していきます。

新しい学習アプリを体験

タブレットに新しい学習アプリがインストールされました。

さっそく、ひまわり学級の児童が興味津々で体験していました。

ドリルをやったり、自分の好きなものを発表し合ったりしました。

6年図工「私のお気に入りの場所」

6年生が絵画制作のために校舎のあちらこちらで撮影していました。同じ場所でも、サイズやアングルを変えながら、構図を考えていました。

オンライン授業

今日から3日間、学級閉鎖のクラスを対象にオンライン授業を行っています。

毎日朝の会から3時間目まで授業を行います。基本的に国語・算数・社会の授業を行います。

初回は、来月の最初に行われる学年合同で6年生を送る会についての話し合いを行いました。

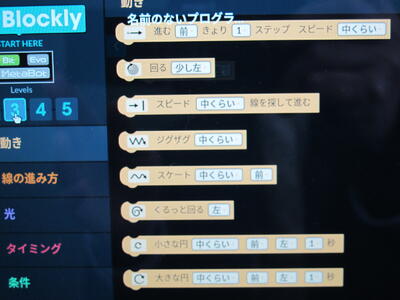

プログラミングを学ぼう(6年:総合的な学習の時間)

6年生の総合的な学習の時間ではプログラミングについて学んでいます。

「オゾボット」という教材を使って学習を進めています。

本日の課題は、

「コ」の部分からスタートし

「□」の中にゴールするというものでした。

どのようなコースをたどってゴールするかイメージしながら、プログラムをしていきます。

今回使っている教材のオゾボット

↓

【研修のあしあと】校内授業研究会1年生「あそび名人になろう」

平時であれば、地域の方に昔遊びを教えてもらっていますが、このご時世ですので、地域の方には、動画で登場してもらいました。

また、昔遊びのコツはタブレットでYouTubeの動画などを見ながら獲得しました。タブレット操作も少しずつ慣れてきました。キーボードで使うキーだけ分かるカバーをしているので操作が分かりやすくなっていました。

いろいろな発見があったようです。

わたしたちの町と防災 (5年:社会)

本単元のまとめの段階で、Googleアプリのスライドを使ってまとめる学習をおこなっていました。

今まで学んできたことやインターネット上の情報を活用して、災害ごとにいくつかのスライドにまとめていました。レイアウトなど気をつけながらまとめる子も多くいました。良くみてみるとブラインドタッチに近いくらいにタイピングが上達している児童も見られてきました。

研究授業(体育科)

昨日、3年2組で体育の跳び箱の研究授業が行われました。

タブレットで、自分の試技する姿をスロー再生で見て課題を見つけ、改善しながら技を高めていく学習でした。

授業の後に究協議会を行い、タブレットを効果的に活用する方法について議論しました。

家で実践しようチャレンジコーナー(6年:家庭科)

6年生の家庭科では、Chromebookを使って、衣食住のテーマを自ら設定して、調べて、今井のスライドにまとめるという学習を行っています。

6年生は、タブレットが導入されてから、積極的に使用しているため操作で困ることも少なくなってきています。また、少し困っても近くの友達からアドバイスをもらいながら解決できるようになっています。

以前まとめたスライドよりも見やすく、簡潔にまとめられる力がついてきているようです。

書きぞめ練習

書きぞめ練習が始まっています。

今年度は、Chromebook(タブレット)もあるので、最大限に活用しています。

習字指導が得意な教員による1文字ずつ書き方を解説したショートムービーを作成し、それを確認しながら練習することができます。また、全体指導についても、黒板での説明を手元のタブレットで見ることができるようにGooglemeetを使っているので、黒板から遠い子も細かい所まで確認することができていました。

↑

書き方講座

↑

「の」の空白の取り方を説明した黒板を手元のタブレットで確認

令和3年度春日部市教育委員会・東部教育事務所学校訪問

11月8日、埼玉県と春日部市の教育委員会の先生方にお越しいただき、藤塚小学校の様子を見てもらいました。タブレットを使った授業を公開しました。タブレット操作に慣れている子供たちを見て、驚かれる場面もありました。

各班で実験の結果をタブレットに入力し、全班の実験結果をグラフに表し、傾向をつかむことができました。

タブレットでの文字言語の交流と同時に、実際の音声言語での意見の交流も行っています。

児童の考えを手元のタブレットで確認しながら、個別支援を行っています。

音楽の学習(滝廉太郎の曲の鑑賞)では、タブレットに保存した「花」「箱根八里」「荒城の月」の鑑賞を個々に行い、思いをまとめる活動をしました。

スーパー元気・さわやかキャンペーン「広げよう笑顔の輪」

春日部市では、学校・家庭・地域が一つとなって、いじめを許さない土壌づくりを図るため、「スーパー元気・さわやかキャンペーン」を行っています。藤塚小学校が属するBブロックでは、「広げよう笑顔の輪」~学校・家庭・地域でつくる うれしい学校づくりのための 行動宣言~ というテーマで、いじめ問題について、みんなが力を合わせて解決していこうと取り組んでいます。

今日は、「うれしい学校」とはどんな学校か、Jamboardを使って意見を出し合い、分類・整理していきました。出てきた意見を班ごとに紹介し、各自の行動宣言の作成につなげていくところです。

特別支援学校との交流 (6年1組)

今日は、朝の会の時間を使って特別支援学校の児童との交流を行いました。

コロナ禍のため、直接藤塚小まで来てもらうことができませんが、タブレット端末があることで双方向の交流ができました。

顔を見ながら、質問をしたり、質問に答えたりすることができることにより、より距離感を縮めることができました。来月も交流を行う予定です。

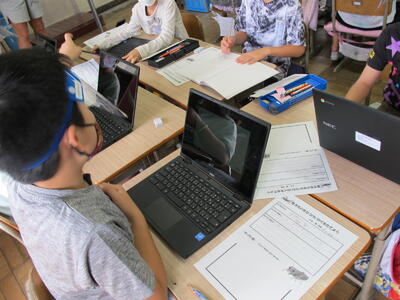

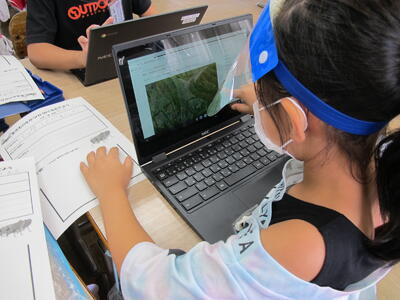

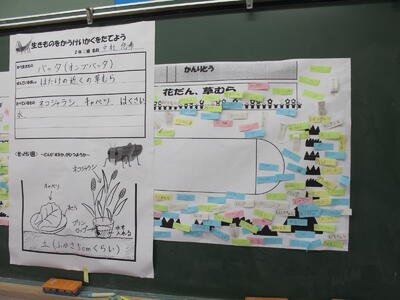

虫の飼い方を調べよう(2年生活科)

2年生の学習では、虫の飼い方について調べる学習を行っています。

タブレットで調べながら、友達と交流をする(マスク+フェイスガード着用)学習をしています。

タブレットも特別な存在ではなく、学習用具の一つといった感覚の子も増えてきているようです。

どの場所にどんな虫がいたのか、付箋に書いて貼っています。

上の学年になってくると、校庭の写真にリンクを貼ってどのような虫がいたのかといったことを書きこむような、発展的な使い方もできそうです。

修学旅行オンライン説明会

今日は、修学旅行オンライン説明会を行いました。

Bグループの児童は、教室から説明会に参加し、Aグループの児童は家から参加する形にしました。

保護者については、Aグループの保護者は児童と一緒に、Bグループの保護者は家に置いたままにしてある児童のタブレットを使って参加できるようにしました。

15時から参加できない方については、後ほど録画したものを見られるようにしました。

配信も教室と保健室から行いました。

場所を変えた配信やプレゼン資料を提示しながらの配信など様々な試みをしながら行いました。

今回の反省は次回に生かしていきたいと思います。参加いただきました保護者の皆様には感謝申し上げます。

たくさんの方に参加いただきました。(写真右上)

校長挨拶から説明会がスタートしました。

養護教諭は保健室から説明を行いました。

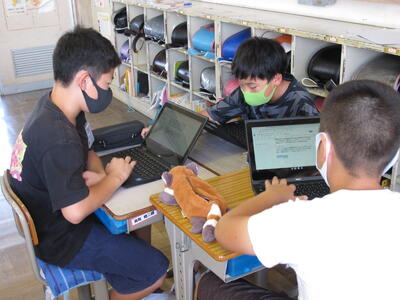

オンライン授業に向けて

6年生の算数の学習で、オンライン授業を試行してみました。

今日はBグループの登校ですが、Aグループの児童もモニター越しで授業に参加しました。

昨日とほぼ同じ内容になりますが、復習もかねて学習になったとともに、2学期になってまだ会っていない友達の顔も見ることができて満足できたようです。

今後も、音声や画像の遅れなどの不具合等の検証をしていきます。

左上のモニターにAグループの児童の様子が映されています。動画等に特に不具合は見られていません。

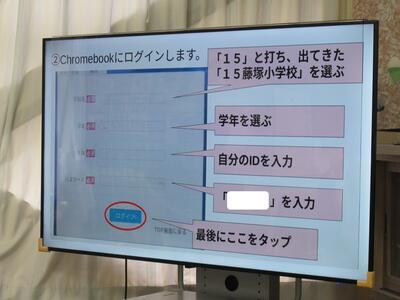

タブレットの持ち帰りに向けて

2年生の教室では、タブレットの持ち帰りに向けて、自分のIDや

パスワードを入力する練習を行いました。wi-fiの設定はご家庭で行っていただきますが、設定後は子供たちが自分の力で、自分のクラスに入ったり、簡単な操作ができたりするように学習しました。

私たちにできること(6年国語)

6年生の国語の学習で、自分たちににできることを提案する学習を行っています。

個々で提案をパソコンに入力し、お互い読み合って推敲をしています。

紙に書いたものを交換しながら推敲するわけではないので、効率的に学習が進んでいます。

夏さがし

ひまわり学級では、タブレット端末で撮影しながら夏さがしをしていました。

様々な草花の撮影をする中で、少し色の違うバッタや白いキノコなど珍しいものも発見できました。それらの発見を報告し合うなどの活動も自然と行うことができました。

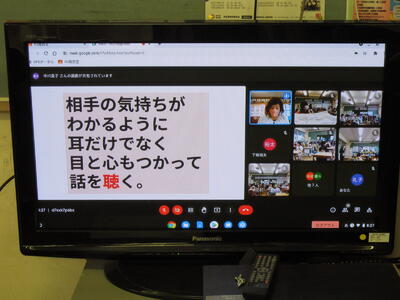

リモート朝会

今日はリモートで朝会を行いました。

せっかくのリモートですので、各クラスの大型モニターにスライドを提示しながら校長講話と生活目標の話を行いました。

耳だけでなく目も使って話を「聴く」ことができました。

調べ学習

オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。

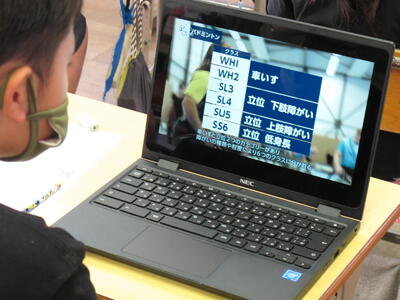

4年生の子供たちは、オリンピックやパラリンピックではどのような競技があり、どのようなルールがあるのか、それぞれが調べ学習をしました。

ひまわり学級では、夏について1枚のスライドにまとめる学習を行っていました。

図工の作品を紹介します。

図工の作品を友達に見てもらう場合、今までだと必ずしも自分が見てもらいたい角度で見てもらえないことも多々あったことと思います。そこで登場するのがタブレット。

自分が見てもらいたい角度で写真を撮り、紹介文を書きます。

そうすることによって、自分の思いがより正確に伝わります。

それぞれ自分の作品のベストショットを狙って写真撮影をしていました。

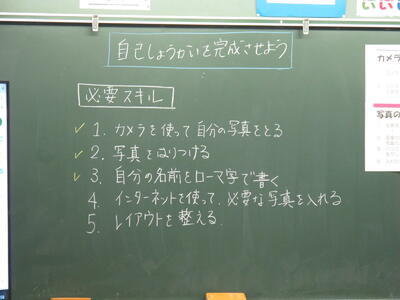

自己紹介をしよう

4年生の部屋をのぞいてみると、自己紹介のスライドを作っていました。

カメラの使い方をマスターした子供たちですが、画像を大きくしたり小さくしたり、文字に色を付けたり、新たなスキルについては、教え合いの姿も多くみられました。

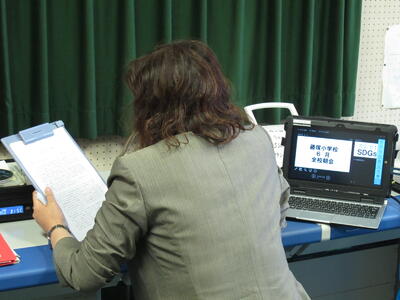

全校朝会(タブレットを活用して)

今日は、あいにくの天気のため、オンラインでの全校朝会を行いした。

校長講話では、体力アップの話とSDGsの話がありました。

プレゼンを使いながらの説明のため、子供たちにも分かりやすかったようです。

※児童に提示したプレゼンは2枚目以降の画像になります。

カメラの使い方

今日は、タブレットのカメラの使い方の学習をしている学級がありました。

レンズが画面とキーボードの2か所にあることを知り、それぞれの有効な使い方についても学習しました。

また、最近の漢字ドリルには QRコードがついているので、それを読み込み、様々なコンテンツで学びができることが分かりました。

ご家庭でも、ドリルについているQRコードを読み取り、家庭でもできる学習について確認してみてください。

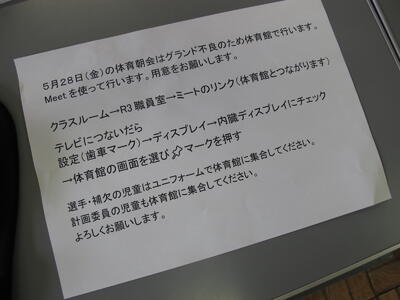

陸上大会壮行会(google meetを使って)

今日の体育朝会は、陸上大会壮行会でした。

今年度は、選手の紹介や、選手による決意表明を体育館で行い、選手以外の児童は教室で拍手などで激励するという形式で壮行会を行いました。

先週の金曜日から運用開始となったタブレットを活用して、全教室に配信を行いました。

音声も画像も明瞭で、大型モニタも各教室にあるため、以前までの動画配信よりも子供たちにとって良い環境となりました。

上のような準備をして臨みました。春日部市内で、このようなリモート配信の仕方を知りたい学校がありましたら、藤塚小までお問い合わせください。

私のお気に入りの場所(6年図工)

昨年度末に配備された一人1台のタブレットを使って6年生が学習を行っていました。

図工の「私のお気に入りの場所」という単元で、学校内をまわり、自分が描きたいものを写真にとって、自分のライブラリに保管していました。

花の間から見える校舎など、構図も考えて撮影している子もいました。

6年生にタブレットの使い心地について質問したところ、「すごく画質がいい!」「ハイテクです!」という言葉が返ってきました。

写真機能の使い方についても、情報交換をしている姿が見られ、新たな学びの一端が見られました。