研修のあしあと

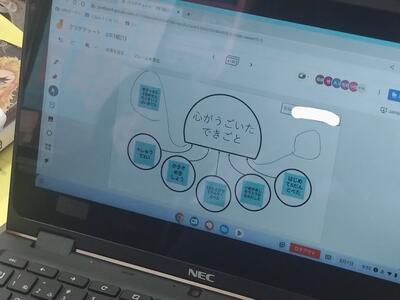

校内授業研究会 図工 鑑賞

図工の作品に自分の思いを込めて作る

作品を見て、作品の良さに気づく

形や色遣いなどについて感じたことを表現する

言葉で相手に伝える

次の作品でより豊かに自分の思いを表現する

これらのつながりを意識して、鑑賞活動の中に

デジタルシティズンシップ教育の視点も取り入れて

授業を実践しました。

今回も、大西久雄先生に、本校の研修の取り組みと

デジタルシティズンシップ教育についてご指導いただき

ました。

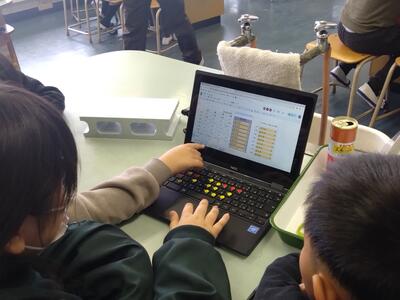

校内授業研究会 中学年部会

メディアバランスと健康について、学級活動(2)の授業を

行いました。

保健の学習と関連させて、健康面での影響、情報端末のよりよい

つかいかたについて話し合い、自己決定をします。

一人一人が決めた「なんのために」「いつ」「どれくらい」に

従って、今後、各家庭で実践をしていきます。

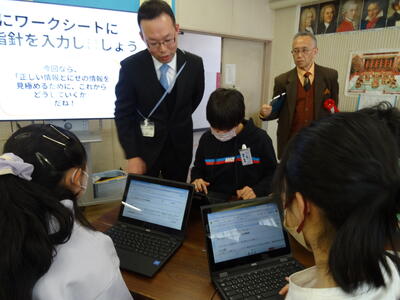

校内授業研究会

情報端末を使う上での、IDやパスワード

について学び、自分のめあてを決めました。

子供たちが、情報端末を授業で使いこなす

ために学んでいます。

今回は、学級活動(2)での取り組みです。

【研修のあしあと】研究発表会のその後③

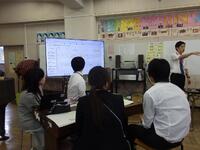

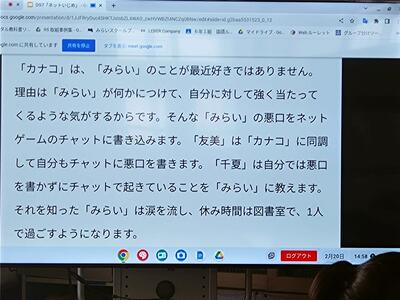

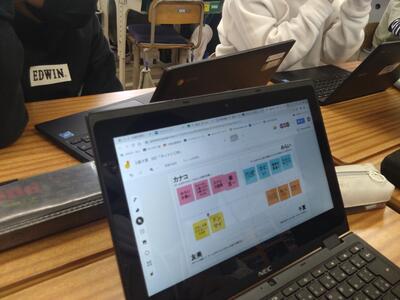

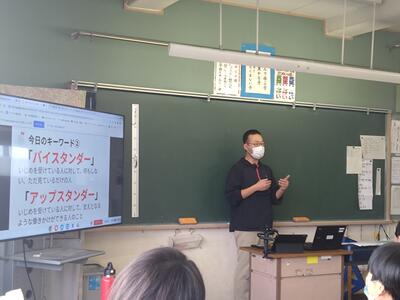

6年生がこの時間に考えていたのは「ネットいじめ」です。与えられた架空事例の4人の立場を整理し、その中で、加害でも被害でもない、第三者の立場になって考えます。そして、「アップスタンダー」として自分に何ができるのか、行動指針を立てました。

【研修のあしあと】研究発表会のその後②

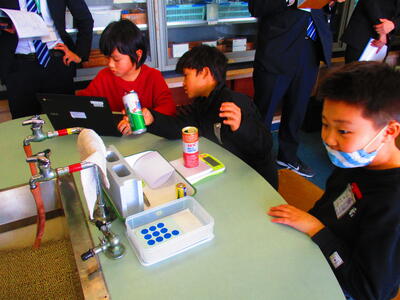

3年生は、形や置き方を変えて再び重さを測る実験をします。クリップをまっすぐ伸ばしたり、粘土を平べったくしたり、いろいろ試しました。この時間は、実験の方法を写真に撮って、オクリンクアプリで同じ素材の物は一連のまとまりにして提出しました。

【研修のあしあと】研究発表会のその後①

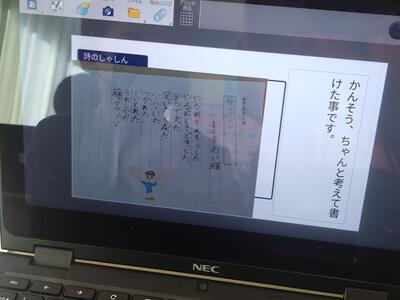

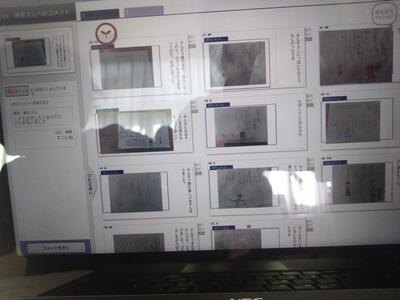

2年生は詩の清書をして、ムーブノートアプリで発表会をしました。清書した詩の写真を貼付して、振り返りを書きました。ムーブノートでは、お互いの作品をじっくり、繰り返し読めます。

【研修のあしあと】春日部市教育委員会委嘱 研究発表会

令和6年2月9日、穏やかな晴れの日に、多くのご来賓、参観者の皆様をお迎えして、研究発表会が行われました。

本校の研究主題は「主体的に活動する力を育むタブレットなどの活用を生かして ~楽しく学ぶ、進んで学ぶ、互いに学ぶ~ 」です。

公開授業は、2年生国語科、3年生理科、6年生総合的な学習の時間です。

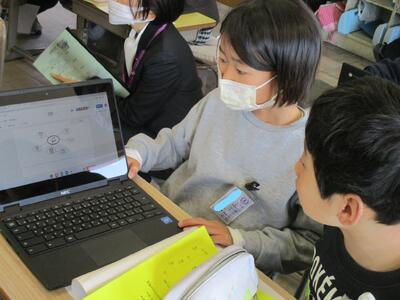

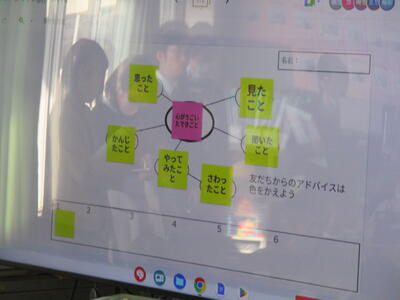

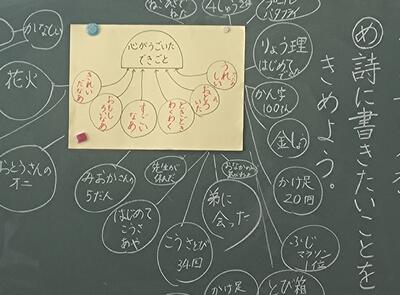

2年生の国語科は、「詩をつくろう」Jamboardを用いた創作活動を行いました。集めた言葉をJamboard上で整理して、ペアでアドバイスし合って、ワークシートに詩を書く。盛りだくさんの学習活動をテンポよく進めていました。「詩を作るのって楽しい、簡単にできた」というふり返りの声も聞こえてきました。

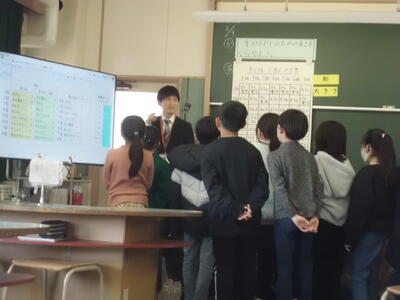

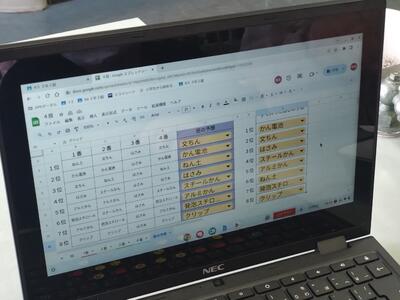

3年生の理科は、「物の重さ」スプレッドシートを用いた実験と記録を行いました。スプレッドシートで予想や結果の比較を効率化し、グループでの実験や考察の時間を十分に確保することがねらいでした。子供たちは理科室の約束や用具の使い方を守って、協力して活動しました。

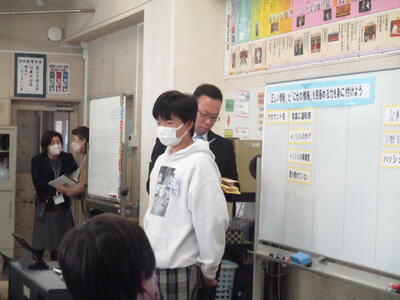

6年生の総合的な学習の時間は「ICTのより善き使い手を目指そう」デジタルシティズンシップ教育の実践でした。キャリア教育の一環として、デジタル社会の一員となるために不可欠な学習です。本時のテーマはフェイクニュース。情報の善き受け手として、送り手として、必要なことを考え話合い、自らの行動指針を立てました。

全体会では多くの皆様に研究の経過と成果をお伝えすることができました。ご講演では、これからの学校教育におけるICT活用について、大変貴重なご示唆をいただきました。皆様からの貴重なご意見や感想も、今後の研究の糧となります。ありがとうございました。

【研修のあしあと】研究発表会に向けて③

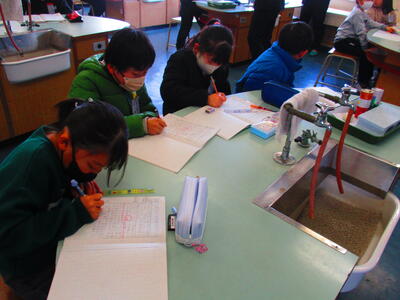

2年生も公開授業の単元学習が順調に進んでいます。タブレットを操作するのも、ノートに書くのも、伝え合いも、低学年は特に大切にしています。詩の創作意欲も高まっています。

【研修のあしあと】研究発表会に向けて②

本校では、これまでの校内研修を通して、研究授業の内容を必ずどちらのクラスでも経験するようにしてきました。この日は、公開クラスの隣の6年2組がデジタルシティズンシップの第4時を行っていました。

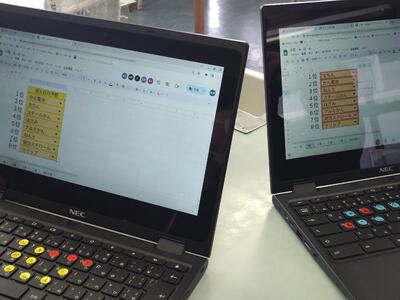

【研修のあしあと】研究発表会に向けて①

2月9日の研究発表会に向けて、公開授業の単元に入りました。この日は3年生がスプレッドシートの画面を使って実験の予想を立てていました。見た目で、手に持って、重さの予想順位を決めました。