2024年5月の記事一覧

5月の近隣博物館・資料館の考古学情報

5月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。(毎月28日ごろに掲載します。)

見学の際は、休館日等、よくご確認の上お出かけください。

(展示会_閉会日順)

・6月2日(日)まで 松戸市立博物館 「たてたて あなあなー竪穴建物の世界」

・6月9日(日)まで 富士見市立資料館水子貝塚資料館・難波田城資料館 「ひらいた 考古館」

・6月23日(日)まで 栃木県立博物館 「栃木の遺跡」

・6月30日(日)まで 栃木県埋蔵文化財センター 「古代の瓦が伝えること」

・6月30日(日)まで 佐野市郷土博物館 「佐野の遺跡」

・7月7日(日)まで 宮代町郷土資料館 「土器でみる一万年 宮代と縄文」

・7月11日(木)まで 武蔵野ふるさと歴史館(武蔵野市) 「旧石器時代の井の頭池周辺―武蔵野市発掘調査成果報告―」

・7月15日(月・祝)まで 幸手市郷土資料館「幸手と杉戸の古墳時代~下総台地の集落と墓~」

・9月1日(日)まで 粕川歴史民俗資料館(前橋市) 「発掘された銅銭ー前橋市内の一括出土銭ー」

・6月8日(土)~7月15日(月・祝)まで 千葉県立中央博物館「発掘された日本列島2024」

(遺跡発表会)

・6月22日(土) 千葉県立中央博物館 「発掘された関東の遺跡2024」 要事前申し込み(6月7日〆切)

(現地説明会)

・7月20日(土) 台東区教育委員会 「北稲荷町遺跡(旧下谷小学校地点)遺跡発掘調査現場見学会」要事前申し込み(6月14日〆切)

*春日部市郷土資料館では「まちをみつめて50年~旧市庁舎と市政のあゆみ」を開催中です

みゅーじあむとーくを開催しました

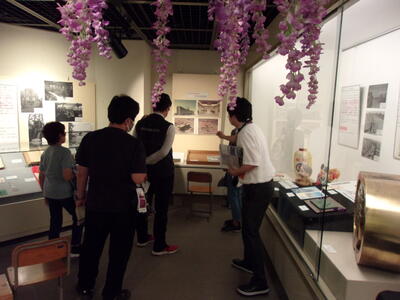

5月25日、現在開催中の企画展「まちをみつめて50年」の展示解説を実施しました。

今回の企画展は、ざっくり言えば、旧市庁舎ができてから、閉庁するまでの春日部市政の歩みを紹介するもの。扱う出来事は最近のことで、郷土資料館の展示としては異例の極めて現代史的な内容です。

いらっしゃった方にも、はじめにお断りしましたが、今回の企画展は広報かすかべをたどりながら準備しているので、当時の様子や詳しいことがわからなかったり、最近の出来事を評価するにも難しく、至らない部分も多いです。ご参集いただいた市民の皆さんには、そうした点を様々にご教示、ご感想をいただけました。

珍しいのでは!?とご感想いただいたのが、こちらの資料。

昔、市が軽自動車(軽車両)に交付したナンバープレートです。

法令ができた昭和33年以降のものであるようですが、残念ながら、いつ頃のどんな車両につけていたものなのか、広報かすかべでは辿れません。自動車にお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

企画展は、いつもと時代の守備範囲が違う内容なので、お越しになる方がいらっしゃるのか、当日までわかりませんでしたが、お集まりいただいた方々は常連の方もいれば、はじめてお話しする方にもお越しいただき、写真の通り、そこそこ盛況のうちに終えることができました。また、知らなかったことをご教示いただけたので、担当者にとっても有意義な時間を過ごせました。

”神楽”の授業がスタート!ー江戸川小中学校ー

5月22日(水)、義務教育学校の江戸川小中学校では、第4学年の総合的な学習の時間に神楽の学習がスタートしました。地域の歴史文化を学ぶ一環で恒例の授業となっています。

市指定無形民俗文化財『榎の囃子神楽』を継承する榎囃子神楽連の会長さんら3名の指導により、11月の「けやき祭り」に向け、初日の本日はタイヤを太鼓に見立てた打ち鳴らしを練習。

お囃子「ニンバ」は『テンツク・テケンツク・テツクツ・・・』と左右のバチを交互に振りおろし、リズムもゆったりと難しい演目です。4人一組のグループ毎にタイヤに向かって小一時間。あっという間にリズムと4人のタイミングが揃うグループがつぎつぎと!会長さんからもお褒めの言葉をいただきました。

今後は様々な調子のお囃子に加えて、『おかめ・ひょっとこ』『大黒舞』などの伝統的な神楽の演目にも取り組みます。練習の成果は、10月の富多神社の祭礼や11月の学校のけやき祭りでお披露目されます。

この経験から伝統芸能の継承に興味関心をもつ児童が出てくることを楽しみにしています。

出張授業「縄文体験教室」 in川辺小学校

5月17日(金)に川辺小学校へ出張授業に行ってきました。

今年度の出張授業第1回目となります。

3年生の2クラスの「総合的な学習の時間」に招かれ、「発見!探検!春日部じまん!川辺小学校ちかくの昔むかしの生活」について、学習しました。みなさん元気いっぱいに挨拶をしてくれました。

3年生では、歴史の授業をまだ習っていませんが、みなさん興味津々です。

授業の前半では小学校はどんな場所にあるのか、氷河時代にさかのぼってお話を聞きます。

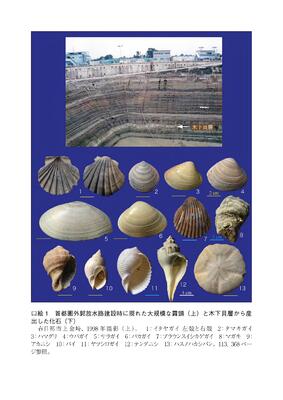

縄文人が住んでいたころ市内には海が広がっていたことを勉強しました。

小学校の周辺に広がる台地には、縄文時代の遺跡や貝塚が多くあります。

自分の家の近くで行われた発掘調査の話を聞いて、身近に縄文人が住んでいたことに驚いていました。

授業の後半では、3つの班に分かれて、縄文人の食べ物や道具を触れる体験を行いました。

石器の体験では、黒曜石を用いて段ボールを切るという、切れ味を確かめます。「こんなに切れるんだ!」「カッターよりも切れる!」驚きの声が上がりました。

縄文人の食べ物では、貝塚の貝がらと、川で取れる貝がらを見比べてみます。

貝の種類からも、縄文時代は温かい海が広がっていたことが分かります。史跡神明貝塚では「ヤマトシジミ」中心。「食べているシジミよりも大きい」「おいしいみそ汁ができそう~」と、率直な感想が聞けました。

土器の体験では、市内で出土した縄文土器を実際に見てもらいます。

縄文時代は、これがお鍋のように使われていたと話すと、とても不思議そうにしていました。

実際に縄文体験をして、当時の生活を想像することができたようです。

川辺小3年生のみなさん、ありがとうございました!6月は6年生を対象とした授業を行います。6年生はどんな感想が聞けるのか、楽しみです。また、多くの小・中学校からの出張授業の申し込みをお待ちしています

「さようなら二代目 #春日部市役所 」配布中

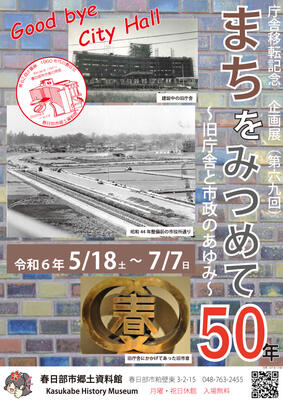

本日より、企画展「まちをみつめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」展(7月7日まで)が始まりました。春日部市の旧庁舎の閉庁を記念した企画展示です。 #かすかべプラスワン

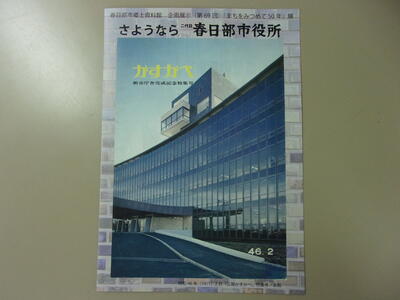

展示は、昭和29年(1954)に(旧)春日部市が誕生してから、旧庁舎(二代目市役所)が閉庁するまでの、春日部市の歩みを様々な資料を展示して紹介するものです。旧庁舎が完成するのが昭和46年(1971)1月のことですので、旧庁舎は春日部市政の大半と月日を過ごしてきました。とくに、春日部のまちが駅の西側に広がり、「近代的な都市」へと歩みを進めていく、その市政・まちづくりの中枢にもありましたので、近代的な発展を遂げた市にとって象徴的な建造物ともいえるでしょうか。この旧庁舎(二代目市役所)が昨年12月閉庁したことを記念し、展示を企画するにあたり、今回、「さようなら二代目春日部市役所」と題するリーフレットを作成しました。

一見、地味ですが、そこそここだわっています。

タイトルの「さようなら二代目春日部市役所」の「春日部市役所」の文字は、旧庁舎の玄関に掲げている「春日部市役所」の文字をトレースしています。建築に明るい人に言わせれば、この文字のレタリングが近代建築の風合いを遺しているとか。浅学ながら、旧庁舎は、いわゆる「モダニズム建築」と「ポストモダニズム建築」の狭間に置かれた建造物なのだろうと思います。文字も結構ですが、専門家の方には、まずは建物自体の建築史的な建物の評価をしていただきたいものです。

表紙の写真は、落成当時に「新市庁舎完成記念特集号」として発行された「広報かすかべ」の表紙です。新庁舎の完成が市にとって重要な出来事であったことがうかがえます。展示室では複製版をご覧いただけるようにしていますので、気になる方はぜひご来館ください。

背景は旧庁舎のタイルの画像となっています。リーフレットを開くと、見開きの背景は旧庁舎の内装のタイルの画像だったりもします。

このリーフレットは、ご来館いただいた方に無料で配布しています。旧庁舎や春日部市政をふりかえる機会にしていただければ幸いです。

展示名:企画展示(第69回)「まちをみつめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」

会 期:令和6年5月18日(土)~7月7日(日)

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室

入 場:無料

関連事業

・展示解説講座「広報かすかべにみる市政のあゆみ」

と き:令和6年6月30日(日)10時~12時

ところ:教育センター

申込み:郷土資料館に直接、電話、電子申請

・みゅーじあむとーく(学芸員による展示解説)

と き:5月25日(土)10時30分~、15時~

ところ:郷土資料館 企画展示室

関連記事

旧市庁舎の池

企画展「まちをみつめて50年」では、昨年12月に閉庁した旧市庁舎(二代目市庁舎)にスポットをあて、市政のあゆみを紹介しています。 #かすかべプラスワン

上の写真は、竣工直後の二代目市庁舎。鳥瞰の写真で周囲の様子もわかる、大変貴重な写真です。先日、市役所内の担当部署から移管されたものです。あたりに田んぼの形跡があるように、二代目市庁舎は、昭和46年(1971)1月落成し、田園のなかからひとり、近代化していく春日部の町の有り様を見守ってきたといえるでしょう。

そんな、たくましさすら感じられる二代目市庁舎について、いろいろと調べているうちに「昔はこうなっていたのかぁ」と、小さな発見がありました。実は、池があったのです。

池はなんと、正面玄関の階段の脇です。スロープになっている段差を利用して、そこを池にしていたようです。図面でも池があることは確認できていたのですが、半信半疑。しかし、下の写真(昭和49年)を発見し、確信にかわりました。

この池、現在は植栽が植えられ、当時の面影は残っていません。いつ、どのような理由から池が植栽に変えられたのか、現時点では不明です。

へぇ~、と思った次第です。

【どこにあるかわかるかな?】目指せ資料館ハンター!

埼玉県鉄道高架建設事務所と郷土資料館が協力して、

令和6年4月1日(月)に、教育センター1Fに鉄道高架PR展示室を開設しました。

教育センターに入って、エレベーターやお手洗いを抜けたガラス扉の先に展示室があります。

以前は教育委員会の執務室として使われていた空間です。

ちょっと分かりにくい場所ですが、勇気をもって入ってみてください(笑)

展示室には駅周辺の古写真のみならず、粕壁宿のペーパークラフト模型や、古利根公園橋、鉄道高架事業の駅周辺の模型なども展示してあります。

そこで!

郷土資料館・鉄道高架PR展示室をよりじっくり味わってもらうために、こんなプリントを作成してみました。

「目指せ資料館ハンター!」

写っている写真は、郷土資料館もしくは鉄道高架PR展示室内に設置された模型の一部分をズームアップしたもので、その場所を探してもらうというゲーム感覚で楽しんでいただけるプリントです!

写真の中に含まれる色や特徴など、様々なものを手掛かりにぜひ探してみてくださいね!

プリントは郷土資料館内に設置してありますのでご自由にお取りいただき、挑戦してみてください♪

#企画展 「まちをみつめて50年」準備中

GWが明け、5月18日(土)から始まる企画展示「まちをみうめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」の設営が本格化してきました。 #かすかべプラスワン

今回の企画展では、昨年12月に閉庁した旧市庁舎にスポットをあて、その旧市庁舎が誕生し、閉庁するまでの市政のあゆみを紹介するものです。

旧市庁舎が落成したのは、昭和46年(1971)1月。閉庁するまで53年間、春日部市政とともに歩んできました。そんな長い期間の市政をくまなく紹介するのは、せま~い郷土資料館では不可能ですから、今回は、市制の周年事業や特徴的な取り組みを中心に紹介する予定です。市制40周年の「かすかびあん」も登場予定。

初日まで、あと1週間。毎度ながら、果たして間に合うのでしょうか。

展示名:企画展示(第69回)「まちをみつめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」

会 期:令和6年5月18日(土)~7月7日(日)

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室

入 場:無料

関連事業

・展示解説講座「広報かすかべにみる市政のあゆみ」

と き:令和6年6月30日(日)10時~12時

ところ:教育センター

申込み:郷土資料館に直接、電話、電子申請

・みゅーじあむとーく(学芸員による展示解説)

と き:5月25日(土)10時30分~、15時~

ところ:郷土資料館 企画展示室

県指定文化財”小淵観音院円空仏群”の公開

五月晴れの絶好の行楽日和となりました本日5月3日(金)、小淵山観音院では、埼玉県指定有形文化財“円空仏”が公開され、午前から多くの拝観者でにぎわいました。

『微笑みの円空仏』とも親しまれ、魅了する木像仏を間近で拝観できる年一度の機会、本堂の静寂の中で思い思いの時をお過ごしできたようです。地元小渕地区の方はもちろん、県内外からもこの日を楽しみにしていたという声を聞くことができました。

「聖観音菩薩立像」一木から彫り出された円空仏では県内最大の194㎝を測る。口元には微笑みがこぼれ、頭巾様の宝冠には阿弥陀如来の化仏が配置されている。

「伝毘沙門天立像」四天王の中でも最強の神。竜頭様の兜の左右に唐草文様が彫り込まれている。

「不動明王立像」右手に宝剣をもち、口元には歯牙をあらわす厳しい表情を示す。県内唯一の立像の不動明王像である。

本年の公開は例年より一日延長、5月6日(月)まで、午前10時から午後5時まで。また、特別プログラム「宵会(ヨイノカイ)」もご用意されております。(お問合せ先:小淵山観音院 048-752-3870)

この機会に木像彫刻に生涯を懸けて創りあげた円空の芸術に浸ってみてはいかがでしょうか。

#かすかべ地名の話 (4) 花のつく地名 #花積 #西宝珠花

市内の地名の話題。今回は企画展でも紹介している花のつく地名について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

市内の「花」のつく地名は、住居表示でも使用されている「花積」「西宝珠花」です。

花積、西宝珠花はともに春日部市域の端っこにあたりますが、それぞれ大宮台地と下総台地の突端に位置しています。そのため、原始時代から先人たちの暮らしていた痕跡=遺跡が検出される地区であります。また、歴史時代において、特に中世の記録史料にも花積・宝珠花の地名が確認されます。中世の記録等に市域の地名が確認される例は、数えるほどしかありませんので、花積、宝珠花は中世の春日部市域を考える上でも重要です。

しかし、なぜ「花」という言葉が地名についているのでしょうか。花積・宝珠花の地名の由来については、様々な説があります。諸説については花積と西宝珠花の「地名のはなし」の回に譲ることにしますが、「はな」という言葉の語義を調べてみると、「突端」や「先端」を意味するそうです。それが転じて「はなわ(塙)」は台地などの高くなっている土地を指すそうです。顔の「鼻」も顔のなかで突起している部分、あるいは先端ですし、フラワーの「花」も植物の先端に付きます。つまり、「花」とは「突端」「先端」あるいは「台地」の上を意味すると解せます。

翻って、花積と宝珠花の地形をみると、台地の突端に位置しています。地名の由来の定説を決定づけることは難しいですが、おそらく春日部市の「花」は「突端」「先端」あるいは「台地」を意味するものと理解されます。

ちなみに、庄和地区の金崎には「字花輪下(あざ はなわした)」という地名があります。ちょうど国道16号のハンバーガーチェーン店のあたりとなり、南桜井駅周辺に張り出した台地の縁辺にあたります。おそらく、「花輪」はこの台地を指し、その「下」に位置するので「花輪下」と呼ばれたのでしょう。

なお、「花」の地名は、台地が張り出している市域のみならず、他所にもあります。「鼻」の漢字があてられる場合もあるようです。

西宝珠花では、5月3日、5日大凧揚げ祭りが開催されます。「花」の地形も意識しながら、西宝珠花を散策すると、より大凧揚げ祭りも楽しめるかもしれませんよ。

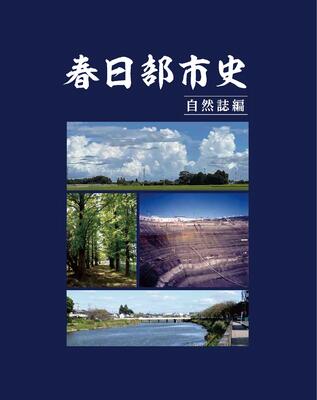

春日部市史 『自然誌編』の頒布を開始します

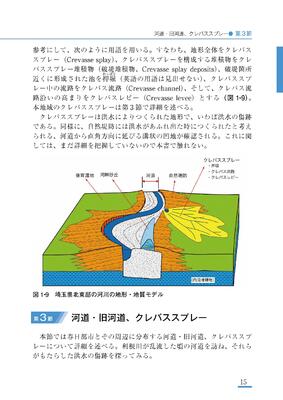

自然科学(主に地学)による観点にたち、市域の土地の成り立ちや、河川の流れ、地震や台風の自然災害などが、私たちの暮らしにどのような影響をおよぼしたのかをテーマに編さんした新たな市史「自然史編」を刊行しました。

市内の土地や河川の流れ、埼玉県東部地域特有の地形である河畔砂丘の現地調査、文献や空中写真、古地図の確認による地形の変遷の確認など、6年間の歳月をかけて調査の成果をまとめたものです。

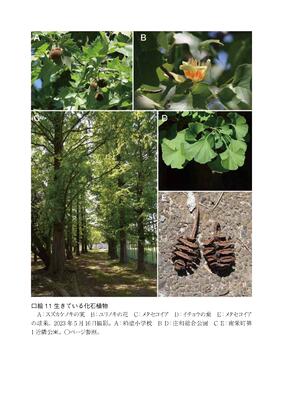

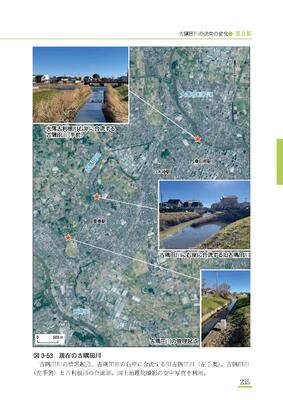

特に自然堤防を越流した痕跡(クレバススプレー)により、今は人の手により管理されている大落古利根川や古隅田川がかつては度々氾濫を繰り返していたこと、イチョウやハクレンなど市内でよく見られる樹木が、太古に栄え、その後自生種が減り現在では生きている化石植物であること、中世から近世にかけて古隅田川の流れが変わった理由について考察した内容など、最新の学問の成果を取り入れた内容となっています。

また、「地学さんぽ」と題し、各章の内容に収まらないもので、コラム的な内容をまとめた章もあります。オールカラーで420ページ、巻末には、用語の解説も掲載しています。

市内の図書館や公民館にも配架しておりますので、ぜひご覧になってください。関心のある方には、春日部市役所本庁舎4階の文化財課や春日部市教育センター1階の春日部市郷土資料館で有償(一冊3,000円)で本日、5月1日(水)から頒布を開始しました。

《頒布している施設》

市役所4階 教育委員会 文化財課

市役所3階 市政情報課

教育センター 郷土資料館

庄和総合支所2階 総務担当

道の駅庄和

ぷらっと春日部

本書を契機に市内の地形の歴史に興味関心を高めていただければ幸いです。