タグ:#かすかべプラスワン

#錦絵 を寄贈いただきました!

といっても、春日部を題材にした錦絵ではないのですが・・・ #かすかべプラスワン

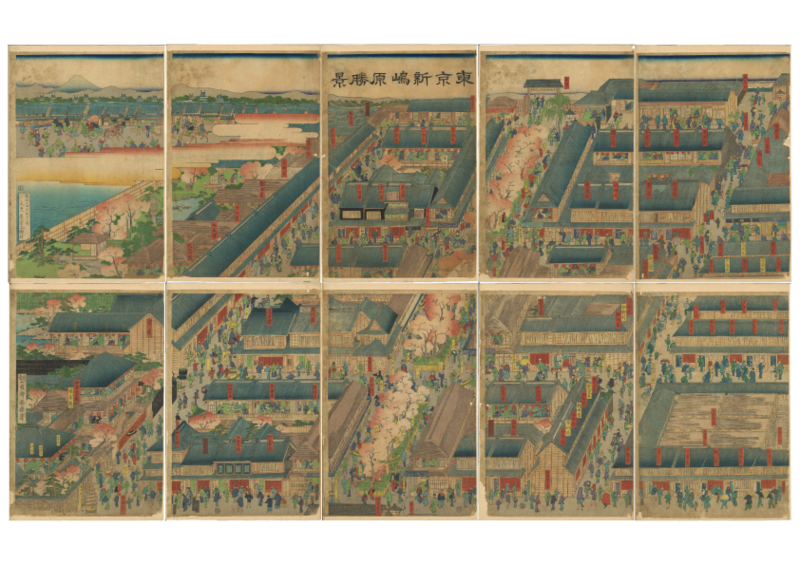

寄贈資料は「東京新嶋原勝景」と題される10枚一組の錦絵。絵師は二代目の歌川国輝。明治2年(1869)に描かれたとされています。

新嶋原とは、明治時代初めに現在の東京都中央区新富町のあたりにあった遊郭のこと。幕末維新期に江戸(東京)の開港・開市が決定されると、築地に外国人居留地が設置され、その付近に外国人向けの遊郭「新嶋原」が設けられることになりました。設置されたのは明治元年末のこと。しかし、築地居留地に思った程の居住者がなく、遊郭の利用者が少なかったため、明治3年(1870)6月に廃止されることが決まり、明治4年(1871)7月に江戸時代以来の遊郭吉原へ移転・吸収されることになりました。

短命に終わった新嶋原遊郭ですが、実は春日部とも関係があるのです。

新嶋原には、廃止時に遊女屋(局見世を含む)が130軒ありましたが、内30軒は東京市外から移り新規開店をした者でした。その内訳は次のように記録されています(『都史紀要 四 築地居留地』東京都、昭和32年刊)。

品川宿3軒、千住(宿)12軒、板橋宿3軒、内藤新宿5軒、粕壁宿4軒、幸手宿1軒、鹿沼宿1軒、横浜1軒

江戸四宿が大半を占めていますが、粕壁宿に居住していた者が4軒の遊女屋を経営していたことがわかります。

商売を広げるため、または新たに旗をあげるため、春日部から江戸(東京)へ進出することは、江戸時代以来、広くみられる動向です。有名なところでは、明治時代中ごろに、春日部八丁目出身の鈴木兵右衛門(通称角兵・スミヒョウ)が鈴木銀行を出店、その弟久五郎(通称・鈴久)は東京支店長として、そして稀代の株の相場師として東京で成功しています。

粕壁宿出身の新嶋原の遊郭経営者がどのような人物か、詳しいことはわからないのですが、「江戸・東京へ進出した春日部の人たち」というテーマについては、幅広くアンテナをはって調査をしていく必要がありそうです。

今回、錦絵をご寄贈いただいた方には、「新嶋原遊郭に粕壁宿出身者がいる」という情報提供もあわせて、資料をご寄贈いただきました。日々、市域の資料を取り扱っているだけでは、気づかない情報・資料をいただき、新たな課題を与えられました。寄贈者の方には、改めて感謝申し上げます。

次回 #企画展 のチラシが完成しました

次回は毎年恒例の「くらしのうつりかわり」展。一昨年度から同時開催の「なぞとき郷土資料館」も開催します! #かすかべプラスワン

チラシはデザインを一新。「なぞとき郷土資料館」とのコラボチラシです。

「くらしのうつりかわり」は、古くて100年前の生活道具などを展示し、昔のくらしの様子を知ってもらう企画展です。陳列予定の資料は、かつてはありふれたモノでしたが、今はなかなか見ることができないものも並ぶ予定です。今年は、春日部の特産品について展示しようと画策していますが、どうなることやら。いずれにしても、チラシはシンプルなデザインにしました。

打って変わって、「なぞとき郷土資料館」の紙面はカラフルです。担当者力作のデザインです。天使のうめわかくん、悪魔のぐうすけも可愛らしい。絶賛準備中なので、後報をお待ちください。

事業名:くらしのうつりかわりーなつかしのくらしの道具展ー・なぞとき郷土資料館THE THIRD MISSION

会 期:令和6年10月8日(火)~令和7年3月2日(日)

費 用:無料

【講演会中止】館蔵資料にみる #台風

9月1日に開催予定だった「考古学から埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代を考える」は、台風接近・影響を鑑みて、中止となりました。担当者・職員一同、皆さんにお会いすること、最新の成果が紹介されることを楽しみにしていたので、大変残念です。

今回の台風10号により、市内では「春日部コミュニティ夏まつり」をはじめ、各種イベントが軒並み中止となっています。一種の喪失感を感じ、やるせない思いが募るばかりですね。

しかし、台風を侮るなかれ。春日部の歴史においても、台風は様々な被害をもたらしてきました。今回は、相次ぐイベント中止によるやるせない感情を穴埋めすべく、春日部における台風の歴史を館蔵資料から瞥見してみましょう。

台風に関する館蔵資料は、江戸時代の古文書などもありますが、多くは現代になってからのもの。特筆すべき台風としては、やはり昭和22年(1947)のカスリン台風でしょう。被害の写真も残っていますし、カスリン台風については、以前紹介したことがありますので、今回は割愛します(知らない方はぜひご覧ください)。

今回は、この資料から。

資料は、昭和23年9月に発行された「春日部町六三制教育施設組合出資証券」。当時、国内では、六三制の義務教育制度が実施されましたが、新制中学校の校舎や教室が不足し、社会問題となっていました。春日部町も同様で、中学校の校舎建設が渇望されましたが、戦後財政状況が困難を極めるなかでの資金の工面が課題となっていました。そこで、春日部町では、中学校校舎建築のための資金調達として、町民に資金の出資を募りました。出資者には、この証券が発行されることになったのです。出資証券は、旧春日部町域(粕壁地区・内牧地区)の旧家の方からご寄贈いただくことが多く、総額1000万円を集金したといいますから、かなり広範に出資・発行されたものとみられます。

この資金などを元手に、粕壁浜川戸の地に新制中学校の校舎が建設されましたが、完成目前の昭和24年(1949)8月にキティ台風により北校舎が倒壊してしまい、その後の復旧工事を経て、昭和26年(1951)8月にようやく落成式を迎えたそうです。実は、建設途中にキティ台風の被害があったこと、資料寄贈者の聞き取り調査で教えていただきました。

このほか、広報誌の古写真のなかにも台風被害の様子を撮影したものがみられます。下は、昭和34年(1959)9月の写真。

当時の広報誌(昭和34年10月・33号)には、「台風のツメあと」「今月もゆだんできない」の記事が掲載されています。広報誌によれば、台風15号の被害により、水稲被害により収穫量が1割減、秋ナスは全滅に近く、市内の屋根・看板や瓦は吹き飛ばされ、トタンぶき屋根、塀の被害は無数で、新築中の家屋が1棟倒れた、と報告されています。写真は、この時に撮影されたものと思われます。奥の木造校舎は粕壁小学校でしょうか。校庭の木々が根元からなぎ倒されています。

次の写真は、昭和47年(1972)8月の広報誌(187号)に掲載された写真ネガから。

奥にみえる建物には「中屋クリーニング」の看板がみえます。当時、同店は、現在の春日部郵便局付近にありましたので、写真は現在の市役所通り、ちょうど旧庁舎の前のあたりを撮影した写真とみられます。台風によるものかは不明ですが、雨により道路が冠水してしまっています。この辺りは、かつて馬草場と呼ばれた後背湿地でしたので、急激な都市化が進み、排水機能が不十分だとこのような状況になってしまいました。現在は、首都圏外郭放水路や「新方川、会之堀川流域における浸水被害軽減プラン」などによって、排水環境が向上し、市役所通りの冠水は見かけなくなりました。

館蔵資料により、台風は、たびたびこの春日部の地に爪痕を遺してきたことがわかります。台風が接近してきたら、風水害に備え、予定していた楽しみも少し我慢して、災害を未然に防ぐ必要があること、いま一度、再確認する機会となれば幸いです。

#校歌 についてのお問い合わせ

先日、実習生に作業してもらった市内の小中学校校歌の調査してもらいました。本日、ほごログの記事をご覧になった方から、校歌の歌詞を調べたいとのお問い合わせがありました。 #レファレンス

「ほごログを読んだのですが...」というお問い合わせは、マスコミや市民の方からそこそこあるのですが、わずか2週間前の記事に対するタイムリーなお問い合わせだったので、少しびっくりしました。

お問い合わせの内容は、市内の現在の小中学校と義務教育学校の校歌の歌詞に登場する「ある題材」を確認したいとのこと。ホームページに校歌を掲載している学校もありますが、すべての学校の校歌がネット上に掲載されているわけではないようで、調べるのに苦慮されていたそうです。

学校の校歌、どうやって調べたらよいのか。郷土資料館は、展示や講座だけでなく、こうしたレファレンスにも陰ながらお応えしています。レファレンスといえば図書館ですが、図書館から問い合わせもあることも少なくありません。春日部の郷土の歴史文化を支える最後の砦と言っても過言ではない(と自負しています)。

さて、春日部市内の小中学校(義務教育学校)の校歌は、『学校要覧』という各学校(教育委員会)が毎年度発行する冊子に掲載されています。『学校要覧』は、市立中央図書館にありますが、蔵書検索上は平成18年度が一番新しいようです。最新の『学校要覧』は市役所の市政情報室でご覧いただけるそうです。

先日の実習生にも、『学校要覧』を参照してもらいながら、統廃合して現在は存在しない小中学校の校歌のテキスト化を進めてもらいました。

ちなみに、8月にオープンした「ハルカイト」(大凧文化交流センター)の1階宝珠花サロンには、宝珠花小学校と富多小学校の校歌の額を展示して、ハルカイト全体の展示の導入・象徴展示に位置付けています。

今後のレファレンスのため、実習生の成果の披露として、宝珠花小学校・富多小学校の校歌を掲載しておきましょう。

宝珠花小学校 校歌

作詞 栗原 文美

作曲 日向 雅男

一、年ごとあける 大だこが

五月の空に 競うよう

ぼくもわたしも むね張って

いつも 健やか

元気に育つ

二、わか草もえる江戸川の

つつみを行けば さわやかに

ぼくもわたしも うで組んで

いつも 楽しく

足どりかるい

三、大きくゆめをみなもって

町づくりする 宝珠花

歌声ひびく まなびやに

いつも 明るく

心がはずむ

(平成17年度学校要覧による)

富多小学校 校歌

作詞 昭和四十二年教職員一同

補作 松崎 祐存

作曲 土肥 泰

一、東の空に 筑波嶺を

高く仰いで 胸張って

進め学びの この道を

われらの富多小学校

二、緑の堤 江戸川の

清い流れの 限りなく

伸ばせ力を この夢を

われらの富多小学校

三、葦の葉繁る 荒れた地を

開いた祖先(おや)の 精神(こころ)継ぎ

励み鍛えん この園に

われらの富多小学校

(平成17年度学校要覧による)

#ハルカイト で #ミュージアムトーク

8月8日、大凧文化交流センターこと「ハルカイト」で、ミュージアムトークを実施しました。 #かすかべプラスワン

今回は、小学生を中心としたお子さんたちが対象で、前半は大凧文化展示室、後半は歴史民俗展示室を案内しました。

前半は、大凧文化交流センターの職員が、大凧揚げの概要や展示室を説明。ドローンで撮影した大凧揚げの様子をビデオで視聴したり、大凧の材料として使用される小川和紙を実際に触ったり、ちぎったりして和紙=大凧の強度を確かめたりしました。

後半は、資料館の学芸員の出番。

先日、博物館実習生が作成してくれた「ハルカイトマスターへの道」というリーフレットを用いながら、郷土資料館で手掛けた展示室を一巡り。リーフレットはクイズつきのワークシート。

たとえば、「宝珠花小学校で飼育していた動物はなに?」のように、卒業生はわかるかもしれないが、そうでないと知らない問題も、展示資料や展示室・施設内にある様々なモノを探し、よく観察すれば、だれでも解けるものになっています。参加者は、2階の展示室、1階の宝珠花サロン、はたまた、旧昇降口、あるいは建物の外をくまなく、楽しんで(?)見学していただけました。

なかでも、学芸員の特別メニューとして実施した「唐箕の体験」はそこそこ好評だったようです。普段は展示台に陳列され触れない道具を、実際に触って、動かしてもらいました。

わずか小一時間、ワークシートに取り組むだけで、本当に、宝珠花地区の歴史を理解するひと時になったのか、心もとないのですが、楽しんでいただけたのでしたら、よかったと思います。

9月には、大人の方を対象にしてミュージアムトークを開催するそうです。お楽しみに。