タグ:#かすかべプラスワン

《受講者求ム》世界で一つだけの桐の貯金箱をつくりませんか?

春日部市郷土資料館では、体験講座「桐のオリジナル貯金箱をつくろう」を11月12日(日)に開催します。講座では、まちの伝統産業の #桐箱 づくりのスペシャリストたちに指導していただきます。 #かすかべプラスワン

桐といったら春日部。春日部といったら桐。古くから春日部は桐細工産業のまちとして栄え、今日にいたっています。郷土資料館の体験講座「桐のオリジナル貯金箱をつくろう」では、伝統的な技術を伝える桐箱製造の業者さん、職人さんたちの指導のもと、桐の貯金箱づくりを体験してもらいます。

「伝統的ってなんだか作るのがむずかしそう」と思った方へ。

職人さんたちがやさしく丁寧に指導していただけます。幼稚園のお子さんでも、おつくりいただけますのでご安心を。

「オリジナルってどんなの?」と思った方へ。

貯金箱の背板を当日、職人さんたちが切りぬいてくださいますので、背板は好きな絵や図柄になります。ここがオリジナル。後日色付けをしていただければ、世界で一つだけの桐の貯金箱になるのです。

郷土資料館の「桐の貯金箱づくり」は、もう恒例の講座で今年で3回目になります。昨年の様子はここからご覧いただけます。皆さん、自分の貯金箱ができてうれしそう。

ただいま、受講者絶賛募集中!お子さんだけでなく、大人の方でも歓迎です。電子申請でもお申込みいただけますので、ぜひ。

日時:令和5年11月12日(日)午後2時~4時

場所:春日部市教育センター2階 視聴覚ホール

費用:一人900円(当日徴収)

定員:20名

申込:郷土資料館まで電話(048-763-2455)、もしくは直接、または電子申請。

#蔵出し 懐かしい写真も展示(くらしのうつりかわり展)

10月3日(火)より、小学校地域学習展「くらしのうつりかわり」展を開催します。

展示では、約60年前の春日部の写真や道具を展示します。小学校第3学年の社会科単元に対応したものであり、また、大人の方には懐かしく感じていただける内容となっています。

今回は、テレビモニターを活用して、昭和45年(1970)前後の春日部市域の写真をスライドショーで紹介します。今回、はじめて公開する写真もたくさん用意しました。たとえばこんな写真。

昭和45年の春日部駅前(現東口)です。改札を出た正面にはお蕎麦屋さんがあったそうです。当時は、西口の開設がまだされておらず、文字通り春日部の玄関口であった頃の写真といえるでしょう。

昭和45年は、現在の春日部市庁舎が完成間近の年でした。

現在の市庁舎が完成したのは、昭和46年(1971)のこと。そののち、春日部駅に西口が開設されます。写真は、西口開設前の写真。

西口改札の開設後、何もなかった土地が、だんだん、いや急激に開発されていくことになるのです。

現在の市庁舎の完成の昭和45年ごろ、市庁舎の建設からはじまって、春日部駅と駅周辺が大きくかわり、春日部の市街地が急激に変化しました。くしくも、春日部も、先日、新しい市庁舎の工事が竣工し、駅前は高架工事のさなかです。今、まさに春日部は新たなまちづくりの転機を迎えているのかもしれません。

ともかく、懐かしくもあり、知らない人は驚くかもしれない、蔵出しの写真を用意していますので、ぜひご覧ください。スライドの写真は、少しずつ増やしていく予定です。

展示名:第40回小学校地域学習展「くらしのうつりかわり~なつかしのくらしの道具展~」

会 期:令和5年10月3日(火)~令和6年2月25日(日) 月曜・祝日・年末年始は休館

会 場:郷土資料館企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15 教育センター1階)

#納涼 ミュージアム #スタンプラリー

暑い日が続きますね。暑い日は、お近くの博物館に涼みに。そして、ぜひご家族で近隣の博物館巡りをしてはいかがでしょうか。 #博物館 #かすかべプラスワン #クールオアシス #夏休み

7月15日から始まった「彩の国東部・北部ミュージアムスタンプラリー」は、春日部市郷土資料館を含む博物館24館園のスタンプラリー。中学生以下の方のみ参加可で、スタンプ3つ集めれば粗品。6つ集めればオリジナル埴輪貯金箱をプレゼント。最西端は神川町から、最南端は三郷市まで24館園が参加しています。24館園のなかには、まちのクールオアシスとして協力している博物館もありますので、涼みながら、各地域の特色を知り、学べます。

スタンプの台紙はこちらからR5_埼博連スタンプラリー台紙.pdfダウンロード・ご利用できます。春日部市郷土資料館は、多種多様なスタンプを用意していますが、台紙におすのは1つまでなのでご注意を。

事業名:彩の国東部・北部ミュージアムスタンプラリー

主催:埼玉県博物館連絡協議会東・北部地域連絡協議会

期間:令和5年7月15日(土)から10月1日(日)景品がなくなり次第終了

参加加盟館園:埼玉県東・北部の博物館24館園

対象:中学生以下の方

海外の方にも大人気! #クレヨンしんちゃん スタンプ

4月ごろから、郷土資料館に海外からのお客さんが見受けられるようになりました。「クレヨンしんちゃん 春日部スタンプ巡り」に参加されている皆さんです。

実は、4月16日(日)から2か月以上連続で海外の方の来館が続いており、ある日は来館者の半数以上が海外の方ということもありました。

春日部市郷土資料館で提供するしんちゃんのスタンプは、国指定特別天然記念物である牛島のフジ、国選択無形民俗文化財である大凧あげ、日光道中の宿場町、伝統工芸である桐ダンス・桐小箱をデザインした、春日部の魅力が詰まっているオリジナルスタンプです。

思いがけない反響に、資料館では、外国の方向けに多言語の案内表示を掲示しました。

また、常設展示のクレヨンしんちゃんの展示コーナーには、感謝の言葉も表示しました。

これをきっかけに、江戸時代の宿場町や縄文人の家の模型を見学して、クレヨンしんちゃんが住む春日部の歴史文化に触れていただき、春日部市の魅力を知っていただきたいと、願うところです。

#家康 と春日部

#徳川家康 と春日部の関わりを紹介する春季展示は7月2日(日)まで。展示では家康が実は春日部に来ていたかも!?と紹介しています。 #かすかべプラスワン

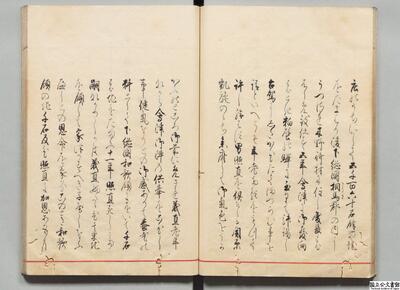

展示も終盤なので、ネタバレで紹介します。家康が春日部に在陣することを示すのは、江戸幕府による官撰の系譜「寛政重修諸家譜」。戦国期には古河公方足利家の家来だった一色氏の系譜の記事のなかに見出せます。下の画像はその部分(国立公文書館所蔵)。

戦国末からの当主一色義直の記事は、次の通りです。

(前略)五年会津に御発向のとき、粕壁の駅に至りて拝謁し、台駕にしたがひたてまつらむ事を請といへとも、年老たるをもつて許し給はす、男照直を俱せらる、関原凱旋のゝち、参府して御気色をうかかふのところ、御前にめされ、義直老年ながら会津御陣の供奉をこひし事健気なりとの御感ありて、養老の料として下総国和歌領にをいて、千石の地をたまふ(後略)

慶長5年(1600)、家康は会津の上杉景勝の征伐のため、江戸城を立ちました。その途次「粕壁の駅」で一色義直は家康に拝謁し、軍勢に加わりたいと請願しますが、老齢のため家康の許しを得ることができず、嫡男の照直が供奉することになりました。

一色氏は、かつて幸手領(幸手市域から杉戸町・春日部市域の一部)を所領にしていた在地領主です(後に下総国相馬郡に所領を替えられ、現在の野田市の木野崎村に居住)。家康が関東に入部した後は、幸手に知行地5160石余を与えられ、徳川家の旗下となりました。慶長5年当時、義直は隠居の身でしたが、おそらく家康の軍勢が自らの所領幸手領を通行する直前の「粕壁の駅」で、挨拶のため拝謁したものと考えられます。

家康は、会津に向かう途中、小山で江戸に引き返したといい(小山評定)、そのまま関ケ原に向かいました(関ケ原の戦い)。

「諸家譜」はさらに続けて、関ケ原の戦いの後、一色義直は江戸城で家康に拝謁し、老年ながら会津征討に供奉したいと請願を「健気なり」と褒賞され、隠居料として下総国和歌領(現茨城県八千代町)に1000石の知行所を与えられました。

一色義直の「粕壁の駅」での拝謁については、残念ながら同時代の史料は残されていません。「諸家譜」のほか、一色家諸系譜(幸手市史編さん室編『幸手一色氏』)にも記されており、家に伝来した出来事であったと考えられますが、当時いわゆる「日光道中」が成立していたかは疑義が残り、「粕壁の駅」の位置や実態について詳しくはわかりません(後述)。

上杉征伐~小山評定~関ケ原の戦いは、大変ドラマチックな展開であり、その途次に「粕壁の駅」が登場するわけですが、近年は「小山評定はなかった」説も唱えられており、江戸からの行程、江戸までの行程も詳しくはわかりません。このあたりが大河ドラマでがどのように描かれるのか、注目されるところでもあります。

さて、肝心の「粕壁の駅」とは、何か。先日の「みゅーじあむとーく」でも、「粕壁の駅」とはどこなのか、当時粕壁に宿場町があったのか、など観覧者から鋭い質問をいただいたところです。

粕壁宿の名主文書によれば、いわゆる「日光道中粕壁宿」(現在の春日部大通り)の町割りがされたのは、慶長16年(1611)のこととされています。一方、天正18年(1590)9月には、岩槻城主高力清長が「糟壁新宿」に人を集め年貢を納めることを命じています。「糟壁新宿」はのちに元新宿と呼ばれた地区(現南・緑町)であり、いわゆる「日光道中粕壁宿」の成立以前の馬継場は同所にあったと考えられています(詳しくは以前紹介記事参照)。会津征伐の慶長5年は、この間の出来事。果たしてどこに「粕壁の駅」があったのか。はたまた、「粕壁の駅」はそもそもこの時期に存在したのか、今後の検討が必要です。

結論はでませんが、そうした家康と春日部の関わりを紹介している春季展示「かすかべ人物誌」は7月2日(日)まで。家康の朱印状も展示していますので、お見逃しなく。