タグ:#かすかべプラスワン

ヨデハタキって何? #民具 の世界

先日、市民の方から資料をご寄贈いただきました。寄贈資料のなかから民具を一つ紹介します。

この民具は何をする道具でしょうか。

道具の名前は「ヨデハタキ」です。柄の長さは83センチ。すべて木製です。

名前を聞いても、都市化された春日部で生活する我々はピンときませんね。

「ヨデハタキ」は、田んぼの「クロツケ」の時に使う道具です。

「クロ」とは、田んぼと田んぼの間の境にある畝(うね)のことで、「クロツケ」とは畝(畦あぜ)をつくる作業のことです。

ご寄贈いただいた庄和地区の方は「ヨデツケ」ともお話しされていました。春日部あたりでは、畝や畦のことを「ヨデ」とも呼んだようです。

「ヨデハタキ」は、先端の平らな部分で畦をたたいたり押したりして、平らにするための道具のようです。ご寄贈いただいた方(80代)の方によれば、子どものころ「ヨデツケ」を手伝わされたそうです。畦がわれたり、ヒビわれたりしないように、「ヨデハタキ」に水をつけて畦の土を滑らかにしていくそうです。畦を「羊羹みたいにする」とお話しされていました。「羊羹」は、みずみずしく水分が含まれていて滑らかな感じがします。土を「羊羹」のようにするという表現がとても印象的でした。

さて『庄和町史編さん資料13 民俗Ⅲ』によれば、「クロの土に厚いところと薄いところがあるといけない。クロの上部を平らにし、真っすぐにしないといけない。百姓は境(畦境)にうるさい」との聞き取りがあります。「クロツケ」「ヨデツケ」が用水や排水の関係や耕地の境界を整える重要な作業だったことがうかがえます。

しかし、現在はトラクターでできる作業なので、この道具も不要になってしまいました。一見すると、お風呂のかき混ぜ棒(これも見なくなりました)のようですが、春日部の農業の発展の一端を担ってきたものであることには間違いありません。

ただ、ご寄贈いただいた方にこの道具の名前を聞いたとき、はじめは「なんだっけ?」とお話しされていました。とっさに「ヨデハタキ」ですか?と聞いたら、「たしかそう」というご返答。以前、他の方から「ヨデハタキ」をいただき、思い出せたのですが、本当に「ヨデハタキ」と呼んでいたのか、実は不安です。

ご寄贈をいただくとき、その道具(民具)に付随する情報(名称・時代・使用経歴などの情報)をきちんと聞き取り、記録しておかなければ、無用の長物になってしまいます。道具を実際に使っていた方も、道具の名前だったり、いつ頃使っていたか、記憶があいまいになってしまいがちなのですが。。。

民具は時代や地域によって、名称・形状・使い方に差異が生まれます。事例を蓄積して、時代・地域の差異を検討していくことで、民具研究は進展していくといわれています。民具の世界は奥深いです。

これは、本当に「ヨデハタキ」でよいのか。またほかの地域では何と呼んでいるのか。「ヨデハタキ」に関してご存知の方、いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

でばりぃ資料館へのお礼のお手紙をいただきました(豊春小のお手紙)

1月末から2月にかけて、絶賛展開中の「でばりぃ資料館」(出張授業)。 #かすかべプラスワン

学校では体験・経験できない授業だった、授業後も子どもたちは目を輝かせていたと、先生方からも大変ご好評いただいています。うかがった小学校の皆さんからお礼のお手紙をいただくこともしばしばあります。お礼のお手紙を書くことが学習の振り返りになるのでしょうか。学習の一環とはいえ、率直な意見・感想、何が印象に残ったコト・モノだったのかがわかり、大変興味深く拝読させていただいています。今回は、1月23日のでばりぃ資料館で訪れた豊春小学校のみなさんからいただいたお礼のお手紙を紹介します。

皆さん、イラストをまじえながら、お礼を書いていただいています。

60年前の豊春小学校には、豊春中学校が併設されていたこと、きちんと覚えていてくれたようです。また、昔の農業の道具「千歯こき」の画期的な脱穀を目の当たりにし、衝撃を受けた模様です。

当日、でばりぃ資料館の準備のさなか、豊春小学校の校章に「稲穂」があしらわれていることに、私たち担当者どもは気づきました。千歯こきの体験をしたり、昔の豊春小の周りは田んぼばかりだったことを説明しながら、「豊春小のマークにも「稲穂」があるよね!」「みんなの名札や通学帽をみてね」なんてお話ししました。

その話題が心に刺さったのか、豊春小の校章を描いてくれた子もいました。

お手紙の裏面まで、かわいらしいイラストとメッセージを描いてくれた子もいました。

「でばりぃ資料館」という言葉が先行しがちなので、郷土資料館から来たということがわからない子もいるようです。郷土資料館の人たちとわかってくれたようで、よかったです。今度、遊びに来てくださいね。

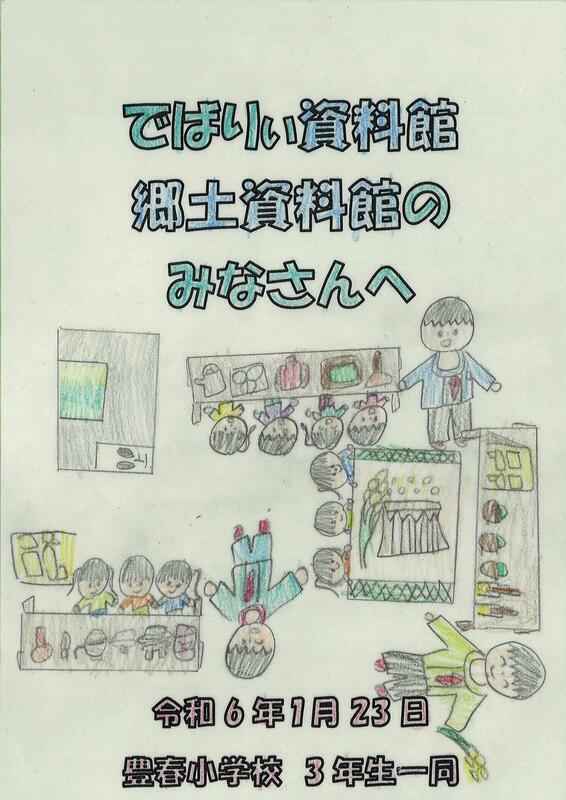

次のイラストは、 皆さんのお手紙を綴った表紙です。でばりぃ資料館の全体を俯瞰する見事なイラストで、すべての道具や体験したことを網羅したイラストになっています。全部覚えていてくれてありがとう!

今回、もっとも感銘を受けたお手紙を紹介します。

1月23日は、おせわになりました。そして今と昔がよくわかりました。

でばりぃしりょうかんのみなさんが、いっぱいいてほしいです。体に気をつけて行動してください。

ぼくも大人になったらでばりぃしりょうかんになりたいです。昔と今をみせてくれてありがとうございます。

でばりぃ資料館が「いっぱいいてほしい」とは、もっと充実してほしいという要望でしょうか。けれども、物足りなかったというわけではなさそうで、満足してくれたようです。

それは「大人になったらでばりぃ資料館になりたい」という一文からもうかがえます。まさか「でばりぃ資料館になりたい」という感想をいただけるとは!

でばりぃ資料館は、出張授業なので、人ではないのですが、想像を膨らませれば、学芸員になりたいということでしょうか。

昔と今、今と昔。昔が今につながっていて、今も昔につながっているという、えらい大人の人でもわからないことに興味をもち、そうなりたいと感じてくれたならば、でばりぃ資料館の私たちはうれしいです。

でばりぃ資料館になりたい君へ。まずは、郷土資料館に遊びに来てください。

展示資料がお馴染みのテレビ番組に登場します

郷土資料館の展示資料が、NHKのEテレ「みいつけた!」に登場します。

サボえもんのクイズコーナーに登場するとか。どんな資料かはクイズの問題にかかわりますので秘密ですが、テレビ局へ旅立つ民具については以前「ほごログ」で触れましたので、お察しが早い方ならわかるかも。

放送は、2月7日(水)、21日(水)の7:30~。午後6:25~。NHKプラス(見逃し1週間)、NHKワールドプレミアム(海外)でも放送予定です。

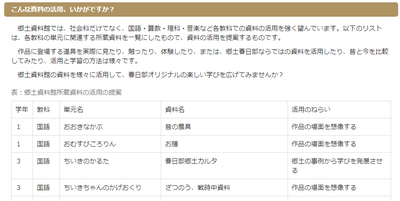

こんな資料の活用、いかがですか?

本サイト内の「学校の先生方へ」を更新しました。 #かすかべプラスワン #教材 #小学校の先生 #館蔵資料総活躍社会

学校の先生方向けに郷土資料館所蔵資料を活用して、学校の授業を充実させてみませんか?と提案する情報を追記したものです。

資料館所蔵資料が最も利用される教科は、ほぼ8割が社会科の教材利用です。ただ、学校の教科書をめくってみると、ほかの教科でも資料が活躍する余地がありそう。執筆者は、わが子の音読を聞いたり、教科書をパラパラめくっていたりして気づいた次第。そんな小さな発見(思い付き)を具体化したのが、この「こんな資料の活用、いかがですか?」のリストです。

リストは、今年度の博物館実習生の協力のもと作成したもので、市内の小学校の教科書(全教科)をひたすらにめくって、授業の単元で資料館の所蔵資料が入り込む「余地がありそうなもの」をリストアップしました。

その後、リストを整理するなかで、郷土資料館所蔵資料は、大きくわけて3通りの活用法に大別できることがわかってきました。

第一に、体験して学びを発展させる。

教科・単元に関わる道具や資料を実際に使ってみたり、触ってみたり、実物を見たりして「体験」することで、学びを深めたり、より高度な学習に発展させたりする活用法です。例えば、小学校4年生の国語「世界にほこる和紙」では、古文書などの和紙の資料を実際に触ったり、古いものであるにも関わらず、状態がよいものが残っていることを見て知ることで、和紙の特徴を実感させることができるのではないでしょうか。また、理科などの教科で、古い図鑑と現在の図鑑を比較することで、今と昔の認識の違いを理解し、科学的な認識の進歩・展開が理解できるようになるのではないでしょうか。

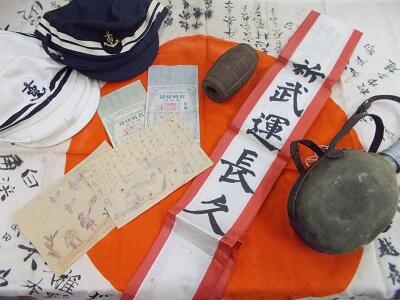

第二に、作品の場面を想像する。

国語や道徳など物語などの作品に登場する道具を実際に使ってみたり、触ってみたりすることで、物語の臨場感や場面の再現性を高め、作品の理解を深める活用法です。実習生の言い方だと「音読空間を創る」とのこと。実際の活用例として代表的なものは、小学校1年生の国語「たぬきの糸車」です。または、戦時中の道具は、戦争の悲惨さを伝える国語の単元の理解を深めるものにもなるのではないでしょうか。

第三に、郷土の事例から学びを発展させる。

教科書に登場するモノ・コトを、郷土春日部のモノ・コトと比較・対照することで、学習を深め、発展させる活用法です。代表的な活用例では、縄文時代の学習単元で、市内出土の土器に触ってみたり、市内の遺跡について学んだりして、教科書的な出来事を身近に感じることができるでしょう。小学校4年の音楽では、地域に伝わる音楽を調べる単元があるようですが、市内の神楽・囃子・獅子舞などのお囃子の音源や映像を鑑賞してもよいのではないでしょうか。これらの方法は、春日部オリジナルの学びにもなると期待されます。

今回のリストは、あくまでも郷土資料館からの提案です。学校の授業現場・教科の指導法を理解していない博物館実習生(大学生)と学芸員が考えたものですので、実現性は低いものかもしれません。ただ、資料の活用法は無限にあるはずで、そうした試みを提示して、百あるうちの一つでも学校の先生に利用・活用していただけたらと願い、恥を顧みず提案するに至りました。

関係者の皆様からご意見をいただき、館蔵資料が活躍する場が増えることを願ってやみません。

市民の皆さんと古文書を読みました

1月14日、毎月定期的に市民の皆さんと館蔵の古文書を読む「古文書勉強会」を開催しました。 #かすかべプラスワン

引き続き、粕壁の旧家に伝わる「宝暦度より酒造用留」を講読しています。史料も終盤に入ってきて、皆さん、だいぶ読み慣れてきました。また、事前に有志の方々で読み合わせをする機会も設けているそうで、文字の分量が多くても、円滑に読み進めることができました。

今回は、慶応3年(1867)3月に粕壁宿寄場組合から関東取締出役内山左一郎に提出された酒火入れの願書、内山から寄場組合あての御用状などを読みました。取締出役が願書を受理するまでの組合と出役とのやり取りがわかる史料で、貴重な記録だと思いました。

次回以降の予定は、2月25日(日)、3月17日(日)。いずれも14時から、教育センターの視聴覚研修室で開催します。気になる方は、見学だけでも構いませんのでお越しください。