タグ:#かすかべプラスワン

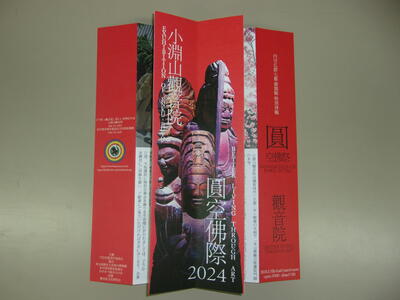

#円空仏祭 のチラシ

春日部の #GW の恒例行事「 #円空 仏祭」。今年も小渕・観音院にて、県指定文化財「小渕観音院円空仏群」(7躯)が公開されます。観音院のご住職様のご厚意で、チラシをいただきましたので、郷土資料館で配架・配布させていただきました。

このチラシ、ただのチラシじゃありません。

蛇腹折りになっており、経典などでつかわれる折本の仕様になっています。

ジグザグに折ったまま立てると、あたかも円空仏の屏風のよう。

・・・カッコいい。

写真がうまく撮れず、チラシの良さが伝わりづらいので、ぜひお手にとってみてください。

そして、円空仏祭は、5月3・4・5・6日に開催されます。ぜひ実物の円空仏を間近でご覧ください。

#かすかべ地名の話 (3) #粕壁 の #小名

忘れたことにやってくる、市内の地名の話題。今回は粕壁地区の小さな地名について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

市内の場合、現在使用されている住居表示は、江戸時代の宿・村の地名であることが多いですが、普段つかっている地名のなかに小さな地名があります。そうした地名は、一般に、小名(こな)とか、小字(こあざ)と呼ばれています。

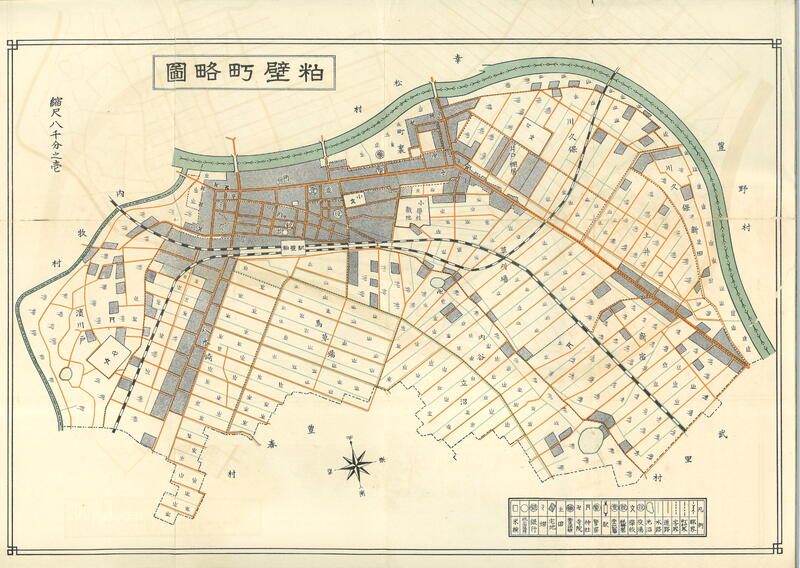

まずは、昭和11年(1936)に刊行された『粕壁町誌』の付図「粕壁町略図」をみてみましょう。

かつての粕壁町は、現在の粕壁、粕壁東だけでなく、中央、浜川戸、八木崎町、緑町、南、大沼(一部)、南栄町(一部)、豊町(一部)が含まれるエリアでした。上の地図をみると、浜川戸(はまかわど)、八木崎(やぎさき)、馬草場(ばくさば)、内出(うちで)、町並(まちなみ)、町裏(まちうら)、井戸棚居(いどたない)、川久保(かわくぼ)、川久保新田(かわくぼしんでん)、土井(どい)、草刈場(くさかりば)、新宿(しんじゅく)、内谷(うちや)、立沼(たてぬま)という地名がみえます。これらが昭和11年当時の粕壁の小字ということになるでしょう。

明治8~9年の「武蔵国郡村誌」には次のような小字が記載されています。

金山(かねやま)、内出(うちで)、寺町(てらまち)、横町、上町(かみまち)、中町(なかまち)、新宿組(しんじゅくぐみ)、三枚橋(さんまいばし)、新々田(しんしんでん)、下組(しもぐみ)、大砂組(だいすなぐみ)、川久保(かわくぼ)、元新宿(もとしんじゅく)、大池(おおいけ)、内谷(うちや)、太田(おおた)、松の木(まつのき)、裏町(うらまち)、前山中(まえやまなか)、上山中(かみやまなか)、陣屋(じんや)、八木崎(やぎさき)、浜川戸(はまかわど)、土井(どい)、井土棚居(いどだない)、草刈場(くさかりば)、馬草新田(ばぐさしんでん)

小字・小名には、①町・村のなかのコミュニティ(現在の町内会)を意味するもの、②土地を小分けした地名を意味するもの、③①と②の両方が混在しているもの、の3通りがあるようです。

粕壁でいえば、寺町、上町などの「町」の付くもの、新宿組や大砂組など「組」が付くものは、コミュニティの名称として使用されますが、草刈場、馬草新田などは、土地の地名として使われています。しかし、これらも人々の生活の移り変わりとともに、土地の名前がコミュニティの名前として使われるようになったり、あるいは、地名自体が消えてしまったりするものもあります。

粕壁は、江戸時代に日光道中が造られてから宿場町として古利根川縁辺の街道沿い(現在の春日部大通り)が町場となっていました。粕壁の人たちは、街道のことを「オーカン(往還)」などと呼んでいたようで、往還沿いは、古利根川境から、寺町、横町、上町(宿・組)、中町(宿・組)、新宿(組)、三枚橋、新々田、下(組)と称されていました。江戸時代後期には、上町・中町・新宿・三枚橋は「宿内四ケ町」とされ、宿場の業務と取り決めを行う町の中心の組となっていたように、これらの小名はコミュニティとしての名称でした。江戸時代の人々は街道沿いの土地を、昭和11年「粕壁町略図」にもみえる「町並」(まちなみ)と称していたようです。

時代を経て、粕壁の人々の生活領域が広がるなかで、最勝院をはじめ寺院が集まる地帯(寺町)、新町橋の手前の地帯(横町)、東陽寺や源徳寺の周辺(新々田)の往還沿い、さらには町並の裏や往還の脇道にも町場が広がっていきました。おそらく、「山中」「裏町」(現在の元町)「陣屋」「松の木」「大砂組」などの、町並のなか、あるいは町の場末にもあたるこれらの地名は、町場が広がり、新たなコミュニティがつくられていくなかで、徐々に小名として定着したものと考えられます。昭和初期ごろ(正確にはわかりません)には、「東町」「旭町」「富士見町」「宮本町」「本町(新宿組)」「一宮町」「春日町」「元町(裏町)」「幸町」などの町内会が成り立ち、住所として併記されることもありました(昭和の終わり頃までか)。

一方、江戸時代に粕壁地内の土地を示した絵図には次のような地名がみえます。

「川久保耕地」「井戸棚居耕地」「内出耕地」「内谷耕地」「八木崎耕地」「浜川戸耕地」「新宿前耕地」「草苅場耕地」「馬草新田」(「井戸棚居」は「井戸田苗」、「馬草新田」は「馬草場耕地」と記されるものもあります)。

これらの地名は、江戸時代の粕壁宿の土地台帳である元禄10年(1697)の検地帳にもみえる地名です(元禄の検地帳には、「内出」「井土棚居」「川窪」「浜川戸」「内屋」「草刈場」「八木崎」「新宿前」「馬草新田」「内田沼」「油戸沼」「立沼」の小名がみえます)。かつ昭和11年の粕壁町略図の農地が広がる地名にほぼ対応し、「耕地」とされることからも、主に土地の名称、とくに田畑・耕作地を指すものとして使われていた小名であるようです。

小字・小名について、どんな意味があるのか、はたまたいつ頃に生まれた地名なのかは、はっきりとわからないものが多いのですが、小さな地名は、土地に刻まれた歴史に思いをはせる糸口になるのではないかでしょうか。

「かすかべ人物史」公開しました

本サイト内に市域の歴史的人物を紹介する「かすかべ人物史」を作成・公開しました。 #かすかべプラスワン

このブログの左もしくは下にあるメニュー「郷土資料館」から「かすかべ人物史」をクリックしてください。

現在掲載しているのは、埼玉の偉人として埼玉県が普及啓発している、岩井 弥一郎(いわい やいちろう)・加藤 楸邨(かとう しゅうそん)・栗原 伝三郎(くりばら でんざぶろう)・小島 正重(こじま まさしげ)・ 豊田 三郎(とよだ さぶろう)・原 又右衛門(はら またえもん)・三上 於菟吉(みかみ おときち)・見川 喜蔵(みかわ きぞう)の8名です。

まだ、関連する情報は少ないのですが、地元ならではの関連する資料・スポットなど、今後情報を充実していきたいと考えています。さらには、史料的に事績が明らかにしにくく「偉人」としては括りがたい、春日部ゆかりの歴史的な関連人物も増やしていくつもりです。

あんな人やこんな人も思い浮かびます。ご期待ください。

【出張授業】令和5年度でばりぃ資料館を振り返る

コロナ禍により小学校の団体見学が見込めなくなった年にはじまった「でばりぃ資料館」。おかげさまで、今年度は市内9校、10件のご依頼をいただき、無事終えることができました。

各校の様子については、「ほごログ」で紹介してきたところです。上のメダルは川辺小学校の皆さんからいただいたものです。今回は、お礼の紹介も含めて、今後のために、今年度の「でばりぃ資料館」を振り返りたいと思います。

「でばりぃ資料館」は、郷土資料館に様々な事情で出向けない子どもたちに、資料館にいるのと同じように学習・体験してもらうことをコンセプトにしています。ただ、資料館のすべてのモノを持っていくことはできませんので、普段ケースに入っている資料を触ったり、体験してもらい、春日部の昔を身近に感じてもらえるようにしています。

授業や体験の内容については、小学校の先生方のオファーに可能な限り応えるよう努めていますが、主要な単元は第3学年の社会科「くらしのうつりかわり」です。メニューは、昔の家庭の道具、昔のまち、昔の農業、昔の学校、昔の遊びを柱に立てていますが、オファーは道具、まちの移り変わりが多く、次に学校、農業に集中する傾向にあります。農業については、市街地化が進んだ学校では、カットされる傾向があるようですし、総合的な学習で稲作体験をする学校もあるようなので、「でばりぃ資料館」では敢えてカットされているようです。

先生、そして子どもたちから人気があるのが、昔の家庭の道具。とくに、手回し洗濯機やダイヤル式の黒電話が強く印象にのこるようです。いずれも、自分でまわして動かす、というのが身体的に初めての体験となるため、印象に残るようです。

また、昔の農業のメニューでは、千歯こきをつかった稲の脱穀体験を必ず実施しています。これは稲の本数の都合で全員が体験できるものではないのですが、見学する子どもたちから歓声があがるほど、人気の体験メニューです。「でばりぃ資料館」では、さらに籾摺りの体験をメニューにくわえ、自由時間に籾から玄米にする作業、玄米から白米にする作業を体験してもらっています。これも身体を動かす体験なので、人気です。

昔の学校については、石板、昔の教科書、給食の食器・献立表などを用意し、説明、子どもたちにみたり、さわったりしてもらっています。道具が動いたり、何かできたりする道具とは違い、どちらかといえば、見る・触る体験になるため、なかなか子どもたちの印象に残りにくい模様。ただ、今年度は、3年生の国語の教材「ちいちゃんのかげおくり」を意識して、戦前の子どもたちの暮らしと道具を「ちいちゃんの時代」のモノ・コトと説明してみました。そうした話をすると、戦争の悲惨さについて学んでいた子どもたちは、真剣な面持ちで話を聞いてくれているようでした。また、年度の途中から、小学生の集合写真をパネルにして持参したところ、子どもたちのなかには、昔の小学生の姿や服装をじっくり観察する子も見受けられました。祖父母や父母の世代の子どもたちが自分たちとどんな風に違うのか、興味をもつ子もいたようです。

昔のまちについては、1960年代の空中写真をラミネートにした大きなシートを敷いて、子どもたちに見てもらっています。しかし、地図の見方がまだ覚束ない3年生にとっては少し難しいようです。ただ、自分の学校があるのか、自分の家があるのか、身近なショッピングモールは60年代にあったのか、などわかりやすい問いを立てることで、学校・地区の様子のうつりかわりを考えてくれているようでした。アンケートに「クイズをやってほしい」と書いてくれる子が散見されるのも、「クイズ」がとっつきやすいということなのかもしれません。

今年度、担当者は、昔の学校・昔のまちについて説明する機会が多かったのですが、手回し洗濯機や黒電話、千歯こきに人気負けした印象を強く抱きました。何が面白く感じるのかは人それぞれですが、昔の学校・まちについても、身体をつかって体験・学習できるような方法をもっと鍛えていかなければならないと考えています。これは今後の課題としたいと思っています。

「でばりぃ資料館」を依頼していただいた学校には、「たんけんシート」という学習シートを事前に配布しました。シートの問題を解きながら、学習してもらうもので、「くらしのうつりかわり」の学習に少しは寄与できたように思いますが、わかりづらい箇所もあるので、学校の先生の要望を踏まえて、少しずつ改善していきたいと考えています。子どもたちは「ギガスクール」により、一人一台タブレット端末を使っています。「たんけんシート」的なものも、タブレットで使えたり、見れたりできるとよいなと思いますが、今後研究が必要です。

「でばりぃ資料館」が増える一方、昔と変わらず、団体見学として利用していただく学校もあります。団体見学では「くらしのうつりかわり」展を中心に説明をし、数名の方に千歯こきの体験をしてもらっています。「でばりぃ資料館」では触れることのできる資料がガラスケースに入ってしまっているため、昔の道具などの印象は薄いようです。

しかし、団体見学の小学生たちをみていると、竪穴住居模型や粕壁宿町並模型、昔のおもちゃなどの体験コーナーなど様々な資料に興味をひき、社会科の学習単元以外の学習機会にもなっているようです。また、団体見学に来てくれた子どもたちは、週末などにご家族を連れてもう一度見に来てくれる場合が多いようです。団体見学には、子どもたちの興味関心を広げるメリットがあり、郷土資料館としてもリピーターの獲得のために良いのですが、学校は「でばりぃ資料館」を選択する傾向にあります。されど「でばりぃ資料館」は、所詮「出前」です。郷土資料館の全てをお届けできるわけではありません。団体見学をみて、今後は、「でばりぃ資料館」で出会った子どもたちに郷土資料館に来てもらう取り組みを構築する必要があると確信しました。これも来年度の課題とします。

来年度の備忘ため、課題や所感を長々と書きましたが、博物館と学校教育(博学連携)も取り組んでみるとなかなか奥が深いなぁと思う次第です。学校の先生方からの要望を汲み上げながら、郷土資料館は、今後も春日部でしかできない学びを子どもたちに提供できるよう、精進してまいります。

#かすかべ地名の話 (2) #粕壁

#かすかべプラスワン #地名の由来

一部の方にご期待いただいている「かすかべ地名のはなし」

第2回目は「春日部」と「粕壁」の話です。

前回、ご紹介したように「春日部」(かすかべ)の地名の由来はいくつかの説がありますが、どれも決定打がなく、ナゾなのです。

市民の方ならばご存じのとおり、「かすかべ」という地名は、「春日部」と「粕壁」の二つの表記が用いられています。「春日部」と「粕壁」の違いは何なのでしょうか。

まずは、「春日部」と「粕壁」の違いを考えるため、古い文献から地名表記の変遷をたどってみましょう。

「かすかべ」の地名の初見は、南北朝時代。延元元年(1336)の後醍醐天皇の綸旨といわれています。この古文書は後醍醐天皇が春日部重行(かすかべ しげゆき)という武士に、「上総国山辺南北」と「下総国春日部郷」の地頭職(じとうしき)を認めるため発給されたものです。当時、春日部重行が「下総国春日部郷」を治めていたことを示すとともに、「春日部郷」(かすかべのごう)という集落が下総国に所在していたことが明らかになります。埼玉県は武蔵一国なんて言われることもありますが、実は埼玉県には下総国も含まれているのです。

次の画像は、延文6年(1361)ないし、応永22年(1415)に作成されたと考えられる「市場之祭文」という史料の一部です(国立公文書館所蔵「武州文書」より)

ここにも「下総州春日部郷可市祭成之」とみえます。

その後も様々な中世の文献に「春日部郷」が散見されます。

中世には「春日部」と表記される地域に、人々が定住していたことが明らかになるのです。「春日部郷」は現在の市域の浜川戸近辺を中心とする集落だったと考えられています。

というわけで、古い文献にみえる「かすかべ」の地名は「春日部」となるのです。

時代が下り、時は戦国時代。

元亀4年(1573)の北条氏繁感状(写)は、関根図書助(ずしょのすけ)の戦功を賞した古文書ですが、このなかに「糟ケ辺」(かすかべ)の地名がみえます。関宿(千葉県野田市)からの軍勢が北条家の軍勢と衝突したのが、この「糟ケ辺」の地だったようです。

さらに時代が少し下り、天正17年(1589)3月の北条氏房朱印状(写)には、「御領所糟壁」と地名がみえます。この古文書は、岩付城主北条氏房が所領である「糟壁」に対して、諸役(労働役)を免除する代わりに、人を集め、耕地の開発に励むよう命じたものです。当時、「糟壁」が岩付城の城付の所領であったことがうかがえるとともに、地名としては「糟壁」という表記が用いられていたことがわかります。

しかし、古くは「春日部」と表記されていた地名が、なぜ「糟ケ辺」や「糟壁」という字句が当てられるようになったのかは残念ながら不明です。

さらに、天正18年(1590)と比定されている高力清長印判状(写)には、「糟壁新宿」という地名がみえます。この古文書は、岩付城主となった徳川譜代家臣の高力清長が、「糟壁新宿」の図書・弾正に対して、諸役を免除するかわりに人を集め年貢を納めるよう命じたものです。

江戸時代には、地名の表記としてはもっぱら「糟壁」が用いられるようになり、17世紀後半以降は「粕壁」という表記が増えていくことになります。ですから、日光道中の宿場町としての「かすかべ」は「糟壁(町)」や「粕壁(宿)」と表記され、時代が下るにつれ、「粕壁(宿)」が定着していくようになりました。

なお「粕壁」の表記は、宿場町の土蔵が「荒壁」であったから、または造り酒屋の「酒粕」に由来するという説もありますが、実際のところはよくわかっていません。

ただ、江戸時代の記録を細かくみると、「粕壁」ではなく「春日部」「春日辺」と表記することもあったようです。戦国時代から江戸時代にかけてみられる「糟ケ辺」「糟壁」「粕壁」という表記は、「かすかべ」という音を、漢字に当て、読みやすくしたものだけであり、漢字の字義は関係ないのかもしれません。

さて、明治時代、町村制が施行されると「粕壁宿」は「粕壁町」となり、東武鉄道を利用して藤の町・麦わら帽子の町・桐たんすの町として賑わいました。

その後、昭和19年(1944)戦時下での町村合併により、粕壁町は隣村の内牧村と合併し、「春日部町」が誕生します。「春日部」は後醍醐天皇を支えた南朝方の武士春日部氏の苗字であったため「春日部」の表記が選択されたようです。

上述の表記の変遷でみてきた通り、地名としては最も古い表記「春日部」が再び使われることになりましたので、地名「春日部」が復活したともいえるでしょう。

そして、昭和29年(1954)春日部町と武里村・豊春村・幸松村・豊野村の1町4町が合併し、春日部市が誕生します。

春日部町・春日部市の成立によって、東武鉄道の粕壁駅は春日部駅、旧制粕壁中学校は春日部高校と、公共的な施設等には「春日部」という地名が使用されるようになりました。今でも春日部市域全体を指す場合は「春日部」という表記が用いられます。

「春日部」が市域を覆う一方、「粕壁」表記も併用されています。粕壁は、江戸時代の宿場町だった区域の地名として使用され、「粕壁地区」「粕壁東」などと表記されます。春日部市立粕壁小学校は、現在は春日部市が設置した粕壁地区の小学校で、両方の表記が併用される伝統の小学校です。

以上のように、表記の変遷としては、「春日部」が最も古く、紆余曲折をへて「粕壁」が生まれ、そして「春日部」が再び登場するという過程をたどり、現在の用法としては「春日部」は市や町全体を指す地名、「粕壁」は春日部のなかの粕壁地区を指す地名として併用されいる、とまとめられます。

長くなりましたので、次回は粕壁のなかの小さな地名について、紹介したいと考えています。不定期ですが、お付き合いください。

「かすかべ地名のはなし」バックナンバー