ほごログ

縄文体験教室 in 内牧小学校♪

6月11日(金)は内牧小学校の6年生を対象に「縄文体験教室」の出張授業を行いました。

6年生の社会科学習が歴史単元に進んだので、今回が令和三年度最初の出張授業となりました!!

クラスは全3クラス。授業は、三密を回避するため、少々暑かったですが広々とした体育館で行いました。

導入では「神明貝塚」の動画、さらには学校付近に広がる遺跡と市内の貝塚の存在を学習し、その後、

「石器ブース」「貝・骨ブース」「土器ブース」の三つのブースをグループで体験してもらいました。

歴史の授業が今日がはじめてというクラスもあり、みなさんは興味津々でした。

▲春日部市内にも縄文時代の遺跡があることを知り、中には驚く子も。

▲石器のコーナーでは切れ味体験とあわせて石器の石材の黒耀石がどこからやってきたのか学びます。200kmも離れた信州諏訪付近からも交易によってもたらされたものと知り、驚く様子もみられました。

▲貝などの海産物や獣、そして豊かな森から得られる植物資源と多様な縄文人の食生活。現代に通じる食生活があったかも?

授業終了後、子どもたちの中には、名残惜しそうにブースを眺めている子もいて「もっと聞きたかった」と言ってくれた子もいました。

内牧小学校のみなさん、ありがとうございました。

これからも縄文時代の学習にお手伝いを進めてまいります。

【7/7まで新収蔵品展】小流寺の聖徳太子像

新収蔵品展では、小流寺の文化財として、令和3年4月22日に市指定文化財となった「木造小島庄右衛門正重座像(もくぞうこじましょうえもんまさしげざぞう)」、「小流寺縁起(しょうりゅうじえんぎ)」(春日部市指定文化財)、そして今回ご紹介する「聖徳太子像」を展示しています。

7月7日(水)まで、かすかべの宝もの18新収蔵品展を開催しています。

小流寺は、浄土真宗の寺院で、現在は西宝珠花に所在します。もとは上吉妻にあり、昭和28年(1953)、江戸川改修工事に伴い、現在地に移転しました。坐像になっている小島庄右衛門正重は、小流寺の開祖であり、江戸時代、庄内領と呼ばれた現在の庄和地区の新田開発にたずさわりました。

聖徳太子像は、ながく小流寺でまつられてきたもので、江戸川を漂流してきたものと伝わります。像の高さは約90㎝、髪を中央で分け、両手に柄香炉(えごうろ)をもち、袈裟を身に着けています。髪型は本来は、長い髪を耳のわきで結ぶ角髪(みずら)であったようですが、結ばれていたであろう部分は欠損しています。表情はやや険しく、私たちがよく知っている旧1万円札の聖徳太子とは違う印象を受けます。制作年代は不明ですが、江戸時代の早い時期と考えられます。

この像の形は、孝養像(きょうようぞう)と呼ばれ、聖徳太子が16歳の時、父である用明天皇の病気快復を願って祈る姿と言われます。「孝養」とは、「こうよう」とも読むようですが、子が親に孝行をすることを表します。

柄香炉の持ち方は、浄土真宗本願寺派の勤式指導所のサイトによれば、作法としては「保持の仕方は、右手で上から柄の端の曲がっている部分を持ち、左手は下から柄の中央部より少し香炉寄りを持つ」とのことです。小流寺の聖徳太子像は、左右逆に持っており、これは手の部分を本体から抜くことができるため、誤って取り付けられた可能性もあります。しかしながら各地の聖徳太子像や絵画をみてみると、右手側に香炉をもつ小流寺の聖徳太子像と同じものもあるので、一概に間違っているとは言えないようです。

日本に仏教を取り入れた聖徳太子への信仰は、日本の仏教史とともに歩んできました。奈良時代の歴史書『日本書紀』では、生まれながらの聖人であったことが記されました。平安時代から中世には、様々な太子の伝記が書かれ、文学、芸能、美術など、さまざまな面で聖徳太子への信仰が関わりました。

鎌倉時代には鎌倉新仏教と呼ばれる新しい宗派が生まれ、各宗派を始めた祖師たちは、やはり聖徳太子を敬います。とりわけ小流寺の宗派である浄土真宗を開いた親鸞(しんらん)は、聖徳太子を大変尊敬しており、浄土真宗のお寺には、聖徳太子像など、聖徳太子にかかわるものがまつられることが多いようです。小流寺に伝わる「小流寺縁起」にも、聖徳太子の事績を書く部分があります。

江戸時代には、聖徳太子が、四天王寺(大阪府)や法隆寺(奈良県)の建設にたずさわったことから、大工や左官、鍛冶屋、桶屋などの職人の信仰が盛んになりました。太子が亡くなった日に集まって、太子像などをまつる太子講が広まりました。

小渕の観音院にも、聖徳太子像が伝えられていますが、太子像がおさめられていた太子堂の修理のために、市域周辺の大工などの職人たちがお金を出し合った記録「小渕太子堂奉加帳」(春日部市指定文化財)が残されています。

小渕太子堂奉加帳と観音院の聖徳太子像は、7月20日から9月5日まで開催される「語り出したらキリがない桐のまち春日部」に出展予定ですのでお楽しみに。

西暦2021年の今年は、聖徳太子の亡くなったといわれる622年から1400年であり、4月には法隆寺で100年に1度の大法要が営まれました。このような特別な年に、偶然にも2回続けて「聖徳太子像」を企画展に出展する春日部市郷土資料館にぜひおこしください。

参考文献

武田佐和子 1993 『信仰の王権 聖徳太子 太子像をよみとく』 中央公論社

石井公成 2016『聖徳太子ー実像と伝説の間』春秋社

【近隣館の紹介】幸手市郷土資料館

幸手市郷土資料館では企画展「彰義隊士横山光造の陣笠」展を開催しています。

当館のような小さな館は、近隣の博物館さんと助け合い、支え合いながら日々運営できています。その日ごろの感謝を込めて、少し新しい試みですが、今回は近隣館を紹介してみたいと思います。

幸手市郷土資料館さんは、平成30年10月に設置された比較的新しい施設です。

当館は、埼玉県博物館連絡協議会などで、日ごろからお世話になっており、先日打ち合わせと資料調査でお邪魔し、その折に企画展を拝見しました。

戊辰戦争で歴史の表舞台に登場する、幸手ゆかりの彰義隊隊士横山光造に焦点をあて、遺されたわずかな資料からその実像を紹介しています。

常設展示は、充実した『幸手市史』の成果により、体系的に幸手の通史が学べます。民具の展示を質量ともに圧巻されます。おすすめは常設展の「武蔵国絵図写」。「かすかべ」の記述もあり、いずれ借用・展示させていただきたいなぁと、目をつけています。まだ見学されたことのない方はぜひともお出かけください。

展示期間:令和3年5月25日(火曜日)から7月18日(日曜日)まで

開催場所:幸手市郷土資料館 歴史展示室内 企画展示エリア

詳しくは幸手市郷土資料館ホームページ

粕壁小学校6年生が郷土資料館を見学しました。

令和3年6月9日(水)、粕壁小学校第6学年の皆さんが、社会科の歴史単元「縄文のむらから古墳のくにへ」の学習のため郷土資料館を見学しました。

学芸員による縄文・弥生・古墳時代の解説を聞いたあと、児童各々は竪穴式住居原寸大模型や神明貝塚の出土品、須釜遺跡の土器、塚内古墳群の埴輪などをじっくり観察していました。縄文時代の土器や石器を触ってみたり、なかには匂いをかいでみる児童もいました。はたまた、神明貝塚の人骨と自分の顔を比べる児童もいました。自らの身体をフルに活用して郷土の縄文時代を体感してくれたようです。写真をブログに載せてほしいとリクエストをいただきましたので載せます。タイトルは「人骨と小学生」

目的の学習を終えると、粕壁宿の模型で自分の家の位置を確かめたり、粕壁小学校の木造校舎の写真や粕壁の昔の風景をみて、まちの移り変わりを考えたり、学芸員に詳しく話を聞いたりして、身近な物事に基づきながら、さまざまな時代について楽しみながら歴史の理解を深めてくれていたようでした。

なかでも、航空写真から自分の家や友達の家を探すことや、

「かすかべ弁」として掲示している県東部地域の方言の意味を考えることに夢中になっているようでした。

最近では、文化財保護課による出張授業や当館の「でばりぃ資料館」などの出張メニューも好評をいただいていますが、先史時代から現代まで、すべての時代の歴史を順を追って体感できるのは郷土資料館しかありません。6年生の皆さんには、江戸時代の参勤交代や宿場町を学習する単元でも、日光道中や粕壁宿の模型を身近な教材として活用していただき、もう一度社会科見学に来ていただけるといいなぁと思います。

千葉大学の博物館実習を受け入れました

昨年度に引き続き、千葉大学学芸員課程の博物館実習を受け入れ、14名の学生が郷土資料館に来館しました。

午前中は、ざざっと館の概要や館内をご案内したあと、小学生の体験授業で使用する稲わらを束ねてもらいました。実際に授業で小学生に体験してもらう「千歯こき」も皆さんに体験してもらいました。

千歯こきの体験

午後は、昨年度に引き続き、館蔵の資料整理にご協力いただきました。市内の商家からいただいた明治時代から平成初頭までの史料群の未整理の文書箱を開梱して、資料の概要調査の調書を作成してもらいました。千葉大学の皆さんには、ここ何年か連続してこの作業をしていただいており、昨年度の先輩が作成した調書を参考にしながら、今年も作業を進めました。

この資料は、解体される寸前の商家から、短時間で箱に詰めて資料館に収蔵したもので、どんな資料が入っているかを把握しきれていません。そのため毎年度、職員も含め、ワクワクしながら箱を開いています。

資料整理の様子

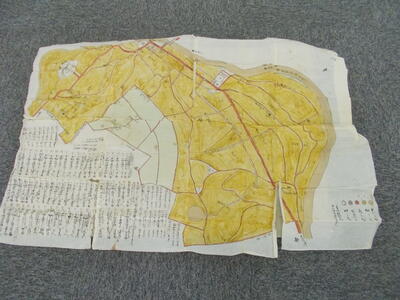

今年の作業では、明治時代初期の粕壁宿の絵図が見つかりました。この絵図は宿場の細部までしっかりと書かれており、今後、展示や研究などに大いに利用されていくものと思われます。

学生の皆さんに、歴史的な資料が発見される瞬間に立ち会っていただくことができました。

明治時代初期の粕壁宿絵図

1日という短い時間でしたが、みなさん熱心に見学され、また真剣に作業を進めていただきました。ありがとうございました。