カテゴリ:郷土資料館

【7/7まで新収蔵品展】1964年東京オリンピック時に使用した横断幕

新収蔵品展は、いよいよ7月7日(水)までです。最終日7月7日には、展示室内の展示解説「ミュージアムトーク」を開催します。開催要項は以下のとおりです。ぜひご参加ください。

◆ミュージアムトーク

日時:7月7日(水)

各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用無料、申込不要

みなさまのご来館をお待ちしております。

さて、新収蔵品展では、市民の方からいただいた1964年東京オリンピック時に使用した横断幕を展示しております。

この横断幕は、幅約40㎝、長さ約520㎝、オリンピックの5色のライン上に白で抜く形で「WELCOME TO TOKYO 1964」の文字が書かれます。1964年の東京オリンピック時、オリンピックの海外選手の練習会場となった東京大学駒場キャンパス(東京都目黒区)に掲げられたものです。

駒場キャンパスでは、現在もある陸上競技場や野球場、ラグビー場が、全面的に陸上競技の練習会場になりました。またキャンパス内の現在「トレーニング体育館」と呼ばれる施設では、当時はまだめずらしかったウエイトトレーニングをすることができました。駒場キャンパスは、オリンピックによって、スポーツ施設の整備が急速に進められました。

横断幕の特に裏側をみてみると、布にペンキのようなもので5色のラインを引いています。既製品ではなく、手作りの横断幕で海外からの選手を歓迎したことがわかります。

参考

教養学部報第561号 1964年東京五輪と駒場キャンパス(東京大学サイト)

日本のオリンピックを支えた東京大学の施設|オリパラと東大。(東京大学サイト)

【7/7まで新収蔵品展】兌換制度と一円札

新収蔵品展は、いよいよ7月7日(水)までです。みなさまのご来館をお待ちしております。

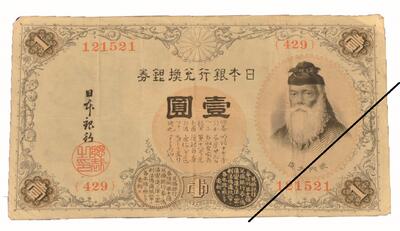

さて、新収蔵品展では、市民の方から寄贈頂いた武内宿禰(たけうちのすくね)の肖像と「日本銀行兌換銀券(だかんぎんけん)」と印字された1円札を展示しています。

貨幣(かへい)は、商品の交換手段であり、それ自体が価値をもつ金、銀が金貨、銀貨として使われていました。しかし商品の流通が拡大すると、貨幣が不足します。これに対応するため、中央銀行が、金貨、銀貨の準備金を用意し、兌換(だかん・紙幣と金銀の交換)をおこなうことを保証することで、紙幣が金銀と同じ価値をもち、信用力が上がります。兌換紙幣(だかんしへい)はいっせいには金銀に交換されないため、準備金を超える紙幣が発行でき、その増減をはかることができます。金に兌換する紙幣が流通することを金本位制、銀に兌換する紙幣が流通することを銀本位制といいます。

日本の明治時代から昭和時代はじめまでは、近代的な兌換制度が採り入れられた時代であり、明治22(1889)年からから昭和17(1942)年まで発行された武内宿禰(たけうちのすくね)の銀兌換の一円紙幣はその象徴的な存在でした。

明治政府は、明治4(1871)年、近代的な貨幣制度を整えるため、大阪に造幣局(ぞうへいきょく)を作り、新貨条例(しんかじょうれい)を発布(はっぷ)して、金1.5gを1円と定め、円、銭(せん)、厘(りん)の単位による十進法(じっしんほう)の通貨制度を採用、金貨、銀貨、銅貨を発行しました。明治5(1872)年、国立銀行条例が制定され、金兌換(きんだかん)の国立銀行券が発行されました。

ところで、この貨幣制度と国立銀行を準備して整えたのは、当時明治政府の大蔵省で働いていた渋沢栄一です。こうした縁もあり、渋沢栄一は令和6(2024)年から一万円札の肖像として採用されています。なお、このとき成立した国立銀行は、国の法律や制度によって成立した民間の銀行といった意味で、今の日本銀行ではなく、第一銀行から第百五十三銀行まで番号を付されていました。

明治15(1882)年、松方正義(まつかたまさよし)により日本銀行が設立し、明治18(1885)年、日本銀行から銀兌換(ぎんだかん)紙幣が発行されました。当時、中国や東南アジア諸国、メキシコ等、銀本位国との貿易が盛んになっており、日本も準備金を銀で用意していたことから、銀本位制が採用されました。明治22(1889)年には、武内宿禰があしらわれた銀兌換の一円紙幣が発行され、番号が漢数字で書かれます。

日清戦争(にっしんせんそう)後、多額の賠償金を得た日本政府は、明治30(1897)年、貨幣法を交付し、金本位制を採用しました。世界的に金の価値が高まっていたことから、これまでの倍の価値となる金0.75gが1円に変更されました。しかしながら、一円紙幣については、兌換される金貨が製造されなかったため、銀兌換券の発行が続けられることになりました。大正5(1916)年から発行された一円紙幣は、それまでの一円紙幣と武内宿禰を用いたデザインは共通するものの、番号がアラビア数字で書かれ、昭和17(1942)年まで発行されました。実に53年間、同じデザインの1円紙幣が発行されました。

このころ、写真技術の発達とともに紙幣の偽造が横行し、その対策として、すかし技術や写真に撮影しづらい淡い色合いで印刷する技術が発展しました。

昭和6(1931)年、金貨兌換停止、昭和17(1942)年金本位制廃止、翌昭和18年、不換紙幣の発行により、日本は管理通貨制度へ移行しました。

参考文献

新出隆久2019 「近代の貨幣制度と銀本位制の確立まで」『日本史かわら版』第7号 帝国書院

新出隆久2019 「金本位制の確立と展開」『日本史かわら版』第8号 帝国書院

松村記代子2012「日本紙幣の沿革」『日本印刷学会誌』第49巻第2号

○7月7日(水)は、展示室内の展示解説「ミュージアムトーク」を開催します。開催要項は以下のとおりです。ぜひご参加ください。

◆ミュージアムトーク

日時:7月7日(水)

各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用無料、申込不要

【7/7まで新収蔵品展】米穀類購入通帳

さて、新収蔵品展では、市民の方から寄贈頂いた一般用米穀類購入通帳(べいこくるいこうにゅうつうちょう)を展示しています。

太平洋戦争中は、食料や物資のさまざまなものが不足し、割り当てられた量しか買うことができない配給制や切符制となりました。米などの米穀類は昭和17年(1942)2月、食料管理法が定められ、配給される米を購入するときには、米穀類購入通帳を提示し、購入する量などを記入、市町村長の印を受ける形となりました。戦時中の米の大人1人の1日の配給量は330gでした。

戦後、すぐは食糧難が続き、配給制も続けられました。しばらくすると好転し、昭和30年ごろには米穀類購入通帳が無くても米が買えるようになっていたそうです。

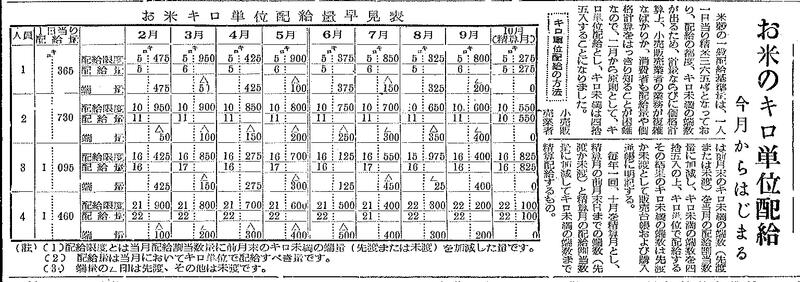

昭和34年(1959)2月号の広報かすかべには、「お米のキロ単位配給」の記事が掲載されています。これは、当時1日1人365グラム、月あたり5キロ475グラムであった配給を5キロか6キロの配給とし、年間を通じてキログラム未満部分を調整して配給するものです。

展示している米穀類購入通帳の昭和44年(1969)の時点では、大人1人、1か月の配給量が15㎏でした。すでに通帳がなくても米は買えたようですが、米穀類購入通帳は、市町村長の公印が押されていることで、身分証明書としても使用されました。

米穀類購入通帳は、昭和44年に自主流通米制度が創設されると形骸化し、昭和56年(1981)に廃止されました。

ところで、7月3日(土)13:30より、新収蔵品展で展示している貞治6年の板碑を中心に、市内の板碑の概要などについての展示解説講座を教育センターで開催します。また繰り返しになりますが、7月7日(水)は、展示室内の展示解説「ミュージアムトーク」を開催します。開催要項は以下のとおりです。ぜひご参加ください。

◆展示解説講座「春日部の板碑」

日時:7月3日(土)13:30~

場所:教育センター

対象:定員50人(申し込み順)

費用:無料

申し込み:直接、または電話(048-763-2455)で郷土資料館まで。

◆ミュージアムトーク

日時:7月7日(水)

各日10:30~、15:00~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

費用無料、申込不要

市の木「キリ」はどこにある?

「春日部は桐細工が盛んだけれど、桐の木はどこにあるのか」と、よく聞かれます。桐の木(キリ)は、市の木として春日部市のシンボルの一つでもありますが、たしかに、市内で桐の木を目にすることはほとんどありません。

現在、いくつかの公園や市内の学校などにキリが植樹されているようです。春日部市役所の敷地内にも、枝が選定され貧相ですがキリが植わっています。下の写真は、五月初旬に花を咲かせた様子を職員が撮影したものです。

果たして、春日部には桐の木が繁茂していたのでしょうか。

企画展「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展の調査のなかで、戦前生まれの桐箪笥職人、桐箱職人の方にお話しをうかがうことができました。

粕壁にお住まいの桐箪笥職人さんによれば、昭和22年以前、最勝院の裏から古隅田川の縁辺にかけての敷地はみな桐林だったとのことです。ですから、現在の春日部中学校が桐林だったらしいです。また、幸松にお住まいの桐箱職人さんによれば、樋籠の柳原団地と呼ばれる住宅地は、その昔桐林だったそうです。昭和22年撮影の航空写真をみると、すでに畑地もしくは更地になっており、残念ながら写真では確認できませんでした。『春日部市史』によれば、戦後の食糧増産政策により、多くの桐の木が切り倒されていったとされます。

大正時代の資料によれば、埼玉県の南部にあたる入間・比企・北足立・南埼玉・北葛飾5郡には優良な桐材の産地だったとされています。県南部なので「南部桐」と称し、岩手・青森県の南部桐とも混同・混用されてたともされています。多くの桐材が産出されていたことは確実のようです。ただし、職人さんにいわせれば、県内の桐の質はあまりよくなく、桐の木があっても使うことはなかっただろうともお話しいただきました。

調査を続けるなかで春日部市内の古い桐林の写真が見つけました!これについては企画展示でお披露目したいと思います。

さて、キリの木の情報を方々から聞き取るなかで、一風変わったキリの話を教えてもらいました。なんでも藤塚橋の人道橋の水道管の上に生えたキリの木があるとのこと。早速、確認しにいってみました。

教えていただいた方によれば、キリが生えてから15年は経過しているとのこと。春先には花も咲かせているそうです。キリは苗ほどの大きさまで成長してしまえば、強く育つ植物のようで、藤塚橋の水道管の隙間に積もった土で生きるようです。ただ、土が少なく根を広げることができないので、これ以上は大きくならないとか。

アスファルトに咲く花ならぬ、「橋桁に植わるキリ」として注目してはいかがでしょうか。そんな話題も踏まえて、企画展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展、目下準備中です。お楽しみに。

【出張授業】「でばりぃ資料館」in桜川小学校

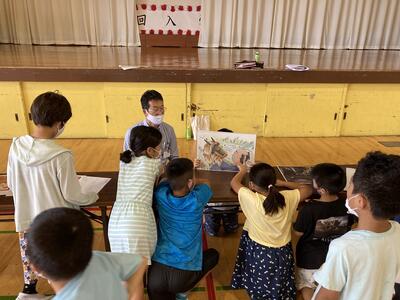

令和3年6月24日(木)に桜川小学校出向き、第3学年の児童に向けた、『でばりぃ資料館』を開催しました。

今回は社会科“わたしたちのまち みんなのまち”の授業の一環として、桜川小周辺にある文化財の紹介や、航空写真を利用して町の様子を学習しました。

桜井小のすぐ近くにある県指定有形文化財の花蔵院の四脚門や、同じく県指定有形文化財の香取神社本殿を写真で紹介させてもらいました。

児童からも「見たことある!」「知ってる!すぐそこ!」などの声が聞こえ、身近に文化財があることを知ってもらえた様子。児童にとって「文化財」という言葉はまだ聞きなれないものですが、歴史のある貴重なものだということは伝えられたかと思います。

紙芝居では“生きている彫り物”という花蔵院の四脚門に纏わる伝説の読み聞かせをしました。みんなじっくりと集中して聞いてくれましたね。

航空写真を広げて、桜川小や自宅、周辺の施設など色々なものを探しました。航空写真を読み取るために方角を意識するようにもしましたね!

目印となるところにシールをペタペタ貼るのも楽しかったようです。

自由時間には児童自ら紙芝居の読み聞かせ!

なかなか感情を込めて読む児童もいました。将来は役者さんでしょうか♪

みんな楽しそうに学習してくれたようで何よりです!

多くの学校からご好評いただき、おかげさまで“でばりぃ資料館”もだんだんと認知度が増してまいりました!

これからも随時ご依頼、ご相談お待ちしております!