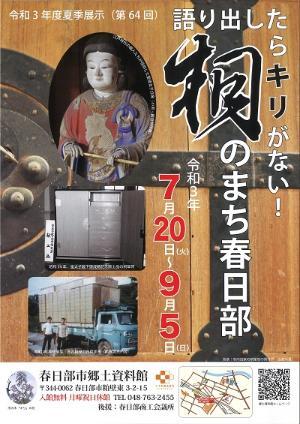

カテゴリ:郷土資料館

桐のまち春日部展に野原ひろし登場!

「語りだしたらキリがない!桐のまち春日部」展の開催を期して、 #クレヨンしんちゃん でお馴染みの #野原ひろし の限定記念スタンプをご用意しています。

浴衣姿のひろし(しんちゃんのお父さん)と春日部の特産品「桐タンス」「桐箱」とをデザインした郷土資料館オリジナルのスタンプです。先日、来館してくれた市内在住の小学生は、「ひろしのスタンプだー!かっこいい」と喜んでたくさん押してくれていました。春日部市民にとって、野原一家は誰もが知っているまちの有名人です。

ところで、「桐のまち春日部」展は、桐タンス・桐箱の製造、産業のあゆみを紹介する企画展示で、内容はちょっと大人向き。けれども、お子様向けに体験コーナー「キリに親しむ」も用意しています。木材を見て、さわって、臭いをかいで桐材を探すものや、春日部産の桐箱と中国産の桐箱を見極める体験です。また、桐タンス・桐箱の製造工程をご覧いただける映像コーナーも用意しています。

小さなお子様も、みて・きいて・さわって・かいで「桐のまち春日部」を楽しみいただけると思います。そして、お子様に決め手は、やはり「野原ひろし」のスタンプ。「ひろし」を介して春日部の特産品を知ってもらえれば、担当者としてこんなに幸せなことはありません(実は担当者の名もひろしだったりします)。このほかに、しんちゃんやみさえのオリジナルスタンプもあります。ご家族で夏の思い出にどうぞ。

幸手市郷土資料館の博物館実習生が見学に来ました

8月5日、幸手市郷土資料館で博物館実習に参加している実習生2名が、春日部市郷土資料館に見学に訪れました。展示室から収蔵庫などのバックヤードまで、とても熱心に見学していただきました。

博物館実習は、大学の学芸員課程において学芸員資格をとるために必須の課程です。しかしながら、受け入れ側の博物館、資料館では、人数などの都合でどうしてもお断りせざるを得ないことがあり、学芸員資格をとりたい学生たちは、往々にして実習受入れ先の館を探すことに苦労します。幸手市郷土資料館では、今年度より実習を開始したとのことで、近隣館で受入れ先が増えたことは、当館にとっても大変ありがたいものです。

当館でも、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して、今年度は8月の後半から10名の実習生を受け入れて、約1週間の日程で博物館実習を行う予定です。こういった機会に、少しでも多くの資料館の仕事を経験してもらい、今後の人生に役立ててもらいたいと思っています。

実習の内容は、期間中に実習生に書いてもらうほごログでお伝えしていきます。昨年度のものも掲載していますので、ぜひご覧ください。

幸手市郷土資料館は、過去の記事(【近隣館の紹介】幸手市郷土資料館)でも触れたことがありますが、平成30年にオープンした新しい館です。

9月5日(日曜日)まで2つの企画展が同時開催されています。ぜひお出かけください。

幸手市郷土資料館令和3年度企画展『幸手の海でとれた貝』(幸手市郷土資料館サイトへリンク)

幸手市郷土資料館 令和3年度企画展『渋沢栄一と幸手』(幸手市郷土資料館サイトへリンク)

#春日部の桐箱 あなどるなかれ!

8月4日(水)、桐のまち春日部展の #ミュージアムトーク (展示解説)を行いました。うだるような暑さの平日にも関わらず、ご関心をお持ちの皆さまにお集まりいただきました。 #かすかべプラスワン

写真は、春日部の桐箱の品質について解説しているところです。春日部の桐箱をあなどるなかれ。一般の桐箱と比べると、春日部の桐箱の品質のよさは一目瞭然です。箱を比べるコーナーも用意していますので、ぜひお手に取ってご覧ください。ひとつひとつ職人さんの技術で丁寧につくっている春日部の桐箱。これからは大切なものは春日部の桐箱にしまうことにいたしましょう。

展示解説の後、参加者の方から様々なご質問をいただきました。今日もおじいさん・お父さんが桐箱職人だったという方がいらっしゃいました。へその緒の箱やにんべんの鰹節の箱を作っていたそうです。来館者の方に新たな情報を教えていただくこともミュージアムトークのだいご味だったりもします。

次回の、ミュージアムトークは残すところあと1回。展示会の最終日9月5日(日)です。

イベントはともかく、この夏、桐細工の展示をお見逃しなく。

#ミュージアムトーク 展示解説をしました

7月31日(土)桐のまち春日部展のミュージアムトーク(展示解説)を実施しました。多くの皆さまにお集まりいただき、解説は30分を予定していましたが、約60分お付き合いいただきました。

午前の部には、お父さんが桐箪笥職人だった方がご来館され、板削りを手伝ったお話や、親戚の箪笥職人の方のお話を教えていただきました。展示準備の聞き取り調査では、桐箱職人が血縁関係から広がっていったことが明らかになりましたが、箪笥職人もまた、血縁関係のなかで広がりをみせていったことがうかがえる貴重なお話でした。

午後の部には、調査の折に大変お世話になった桐箪笥職人さんがご来館されました。

職人さんの前で桐箪笥の構造や鑑賞の仕方について解説をしました。まさに釈迦に説法。かなり緊張しました。解説の後、職人さんからは色々とアドバイスをいただき、「展示はよくまとまっている」とお褒めの言葉をいただきました。展示会が開催できてよかったと思えた瞬間でした。

また、午後には桐箪笥の元職人さんとご友人という方もおり、元職人さんにお取り次ぎいただきました。まだまだ調査を継続し、色々なお話を集めなければならない、と実感した一日でもありました。

皆さま、ご来館いただきありがとうございました。

次回のミュージアムトークは、8月4日(水)10:30~、15:00~となります。桐箪笥・桐小箱にゆかりのある方も、ぜひおいでください。

郷土資料館は開館しております

新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、政府の緊急事態宣言に伴う埼玉県の協力要請を受けた対応として、8月3日(火曜日)以降も徹底した感染防止対策を講じた上で制限付き開館を継続し、イベントも開催します。

なお体験コーナーは一部利用できません。

<来館時のお願い>

・大人数での来館は控えてください。館内の状況により、入場制限を行う場合があります

・発熱などの風邪症状のある人は入館できません

・皆さんの安全確保のために、入館時に氏名・緊急連絡先の記入をお願いします

・入館時の手指の消毒にご協力をお願いします

・館内ではマスクの着用をお願いします

・滞在時間は、30分を目安にしてください

・会話を控えるとともに、他の来館者との十分な距離(おおむね2メートルを目安)をとってください

9月5日まで「語りだしたらキリがないー桐のまち春日部」展を開催しています。