ほごログ

【お知らせ】3月のイベントは中止します

春日部市郷土資料館では、新型コロナウイルスの感染防止のため、3月に予定されていた、以下の各種イベントを中止することになりました。

・3月1日(日) 古文書勉強会 中止(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月14日(土)・28日(土) 古文書講座(初級・中級) 延期(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月21日(土) ミュージアムトーク 中止

・3月22日(日) 体験ワークショップ 中止

楽しみにされていた方や関係者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

南桜井小学校「伝統芸能クラブ」発表会

2月18日(火)、南桜井小学校ではクラブ活動の成果を発表する”クラブ発表会”が行われました。

4月から伝統芸能クラブでは、県指定無形民俗文化財『西金野井の獅子舞』を伝承する西金野井獅子舞保存会の皆さまの指導により、夏季の地元神社の祭礼や地域のお祭り、そして市主催の民俗芸能公開事業など、様々な機会で地域の宝である獅子舞に一生懸命、取り組んでいただきました。

4年生4名、5年生7名、そして6年生6名の総勢17名で獅子舞の舞手、巫女役、そしてお囃子の笛役と、3つの役割をこなしていただきました。

▲三匹獅子による力強い「芝舞」。西金野井の獅子舞で最も基本的な舞。

5年生を中心に堂々とした獅子舞が披露されました。

▲太夫獅子が模造刀を携え、地域の家内安全・五穀豊穣を祈願する「辻きり」。

舞の所作と共に由縁を理解した上で舞ってくれました。

お囃子の笛役も子供たちだけで2曲をとおして吹くことができるようになり、保存会会長さんも目を細めて見守ってくれました。

当日は来年度にクラブ活動に新たに加わる3年生が中心に見学され、真剣な表情で先輩たちの舞に見入ってくれました。引き続き、多くの児童が参加されること、期待しております。

保存会の皆さま、そして校長先生、教頭先生、顧問の先生、地域の舞の後継者養成に取り組んでいただき、ありがとうございます!

【くらしのうつりかわり展】手回し洗濯機

現在開催中の「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」に展示している「手回し洗濯機」は、昭和32年(1957)ごろ、群馬県の林製作所から発売された「カモメホーム洗濯機」です。

使い方は、球体の洗濯槽部分に、乾いたままの衣類などをつめ、洗剤を溶かした熱湯を注ぎ、ゴムパッキンがついているふたを閉めます。ふたにより洗濯槽内部は密閉され、ハンドルを回転させると、内部に残った空気の気圧が高まって、圧力で衣類の汚れを落とします。すすぎは、お湯を入れ替えて回転させたそうです。

この仕組みは、群馬県の高月照雄さんという方が発明したものです。

ふたを開けるときにポンと音がするので「ポン洗濯機」とか、ソ連の人工衛星「スプートニク1号」に似ていたので「スプートニク型」と呼ばれていました。

林製作所の「カモメホーム洗濯機」は、同じ時期に発売が開始された電気洗濯機に押され、残念ながら昭和38年(1963)には生産を中止しました。しかし、同様の仕組みを利用した手回し洗濯機は、現在でも販売されており、電気を使わずきれいに汚れが落ちるエコな洗濯機として注目されています。

さて資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しております。昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。

ぜひ遊びにいらしてください。

(参考)

(PDF) 板橋春夫「いせさきフロンティア27【 高月照雄 】~魔法のような球体洗濯機の発明者~」『伊勢崎佐波地区景気動向調査NO.33』伊勢崎商工会議所・アイオー信用金庫

豊富郷土資料館のブログ(山梨県中央市)「球形手回し洗濯機について」

手回し洗濯機「カモメホーム洗濯機」

「KAMOME HOME WASHER」のロゴ

洗濯機の内部

底の刻印

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

令和2年2月15日(土)、郷土資料館展示室で「体験ワークショップ からくり屏風を作ろう!」が開催されました。

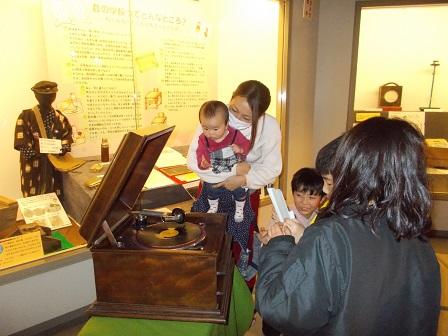

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「からくり屏風」を作りました。

裏と表の2面しかないように見えるのに、4種類の絵柄が出てくる不思議な屏風に、参加した子供たちは大変喜んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和2年3月22日(日)に「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作ります。ご参加をお待ちしています。

幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年2月12日(水)に幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

時代とともに少しずつ変わっていった春日部のくらしについて、学芸員から説明を聞きました。

説明の後の自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

古い地図や粕壁宿の模型を見たりして、昔の春日部を想像できたようです。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

初午

お客様から「初午(はつうま)」のお問合せを頂きました。令和2年(2020)は、2月9日(日)が初午になります。

日本の暦(こよみ)では、年だけでなく、日々にも十二支が割り当てられています。そして、2月の最初の午(うま)の日を初午と呼び、主に稲荷神社でお祭りをします。

なぜ、1月の最初の午の日ではなく、2月なのかは、諸説ありますが、『庄和町史編さん史料12 民俗II』によれば、京都府の伏見稲荷神社の祭神がその山上に降臨したのが和銅4年(711)の2月11日で、この日が午の日であったとの伝えがあるとのことです。旧暦にあわせ、3月の最初の午の日を初午とするところもあります。

ともあれ、この時期が、ちょうど農作業をはじめる前のころにあたるため、豊作の祈願などが行われ、粗くおろした大根と大豆を煮た「スミツカリ」という料理を「ツトッコ」と呼ばれるわら包みにいれて、稲荷神社や各戸の屋敷神に供えたり、甘酒を作ったりします。

また、初午の日には、お風呂をたいたり、お茶をわかしたりしない、火事になるから仕事をしないなどの言い伝え(禁忌・きんき)もあるそうです。

資料館に展示している旧陣屋町内会から頂いた陣屋稲荷の狐たち

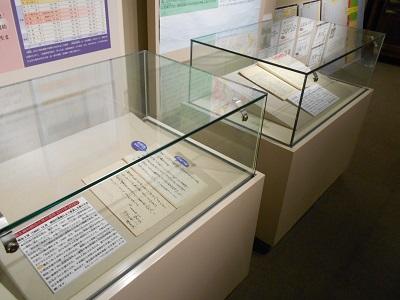

市民の皆さんと館蔵の古文書を読んでいます

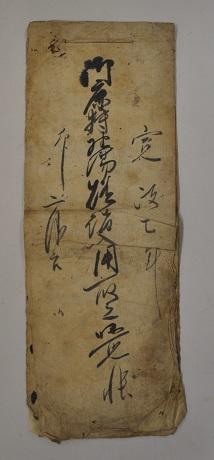

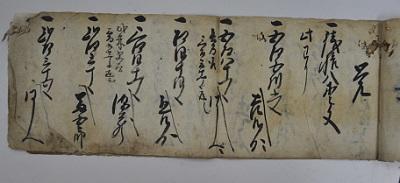

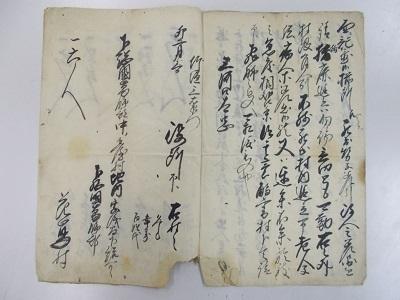

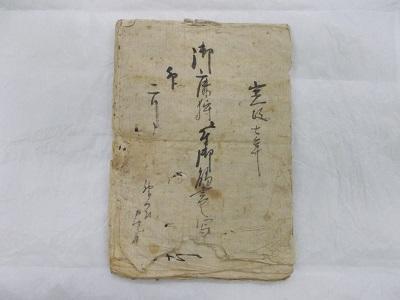

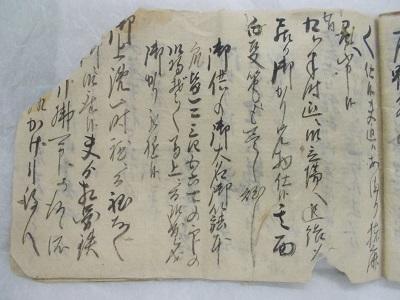

令和2年2月2日(日)古文書勉強会を開催しました。前回に引き続き、嘉永2年(1849)の御鹿狩の勢子人足として動員された神間村の記録「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を、21名の市民の方たちと講読しました。

今回は、神間村から動員された勢子人足が帰村した後、村内の「愛宕山」にお神酒を奉納し、「念相院」という寺院で「お時」(御斎)をしたという記事などを講読しました。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、いよいよ次回に読み終わりそうです。古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は3月1日(日)14時~となります。

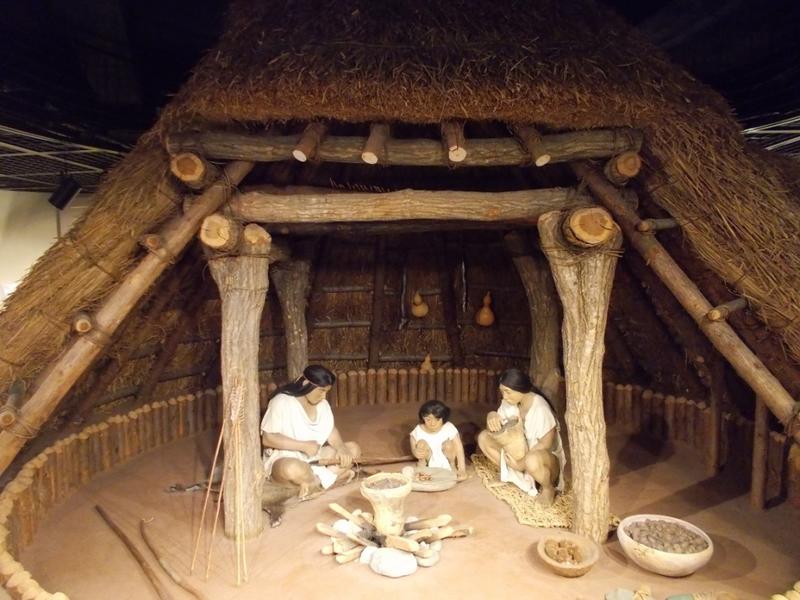

【常設展】竪穴式住居の魚たち

郷土資料館の竪穴式住居の模型の中には、サケ、クロダイ、スズキ、ウナギを燻製にした様子の模型を展示しています。

竪穴式住居の模型は、花積貝塚の発掘調査で発見された縄文時代中期の住居跡をモデルにしています。

クロダイとスズキ、ウナギは、実際に花積貝塚から骨が出土しており、縄文の人も食べていたと考えられます。

残念ながら花積貝塚では、サケの骨は出土していません。これは、サケの骨が、非常に小さく砕けてしまうことが理由のようです。しかしながら東北地方や信州・北陸地方、また東京都の遺跡では、サケの歯や骨が大量に見つかっていますので、花積貝塚でも食べていた可能性は十分にあります。

ところで、サケは回遊魚で、産卵期に川を上ってきます。ウナギも海で生まれ回遊した後、川をさかのぼります。クロダイやスズキ(*)は、河口など、塩分が弱い水域でも生活できますが、基本的には海に生息します。

つまり、花積貝塚に暮らした縄文の人は、川でとれる魚、海でとれる魚の両方を食べていました。模型の竪穴式住居が営まれた縄文時代中期は、比較的寒く、縄文時代前期に奥東京湾を形成した海は現在の春日部市域よりも南に下がっていたと考えられます。花積貝塚で暮らした縄文の人たちは、食料を手に入れるために、様々な漁場へ出かけていたのでしょう。

*スズキは河川の淡水域まで遡上する個体もいます。(2020年2月7日追記)

竪穴式住居模型の魚(上からスズキ、クロダイ、ウナギ)

江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年1月28日(火)に江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

暮らしのうつりかわりについての説明を聞いた後、自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

昔の電話や遊び道具を実際に触れて、記憶に残る見学になってくれたでしょうか

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、

昔のおもちゃ「パタパタ(板がえし)」を作りました。

一番上の板をひっくり返すと、下の板も順番に”パタ♪パタ♪パタ♪”と

音をたてながら ひっくり返るのを、何度も楽しんでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できる

イベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

※次回ワークショップは、令和2年2月15日(土)に「からくり屏風」を作ります。

ご参加をお待ちしています♪

小渕小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

資料館に展示してある、少し前に家庭や学校などで使われていたものを見ながら

それぞれの道具の説明を聞きました。

説明を受けた後は千歯こき体験や、実際に昔のものに触れて体験です。

初めて触れる ”そろばん” 使い方はわかるかな?

かすかべ弁?「さっぱりわからない!!」と言いながら一生懸命考えていました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

小金原御鹿狩の古文書を読んでいます。ついでに参考史料も紹介

今回読んだ部分は、いよいよ御鹿狩の当日の場面でした。神間村の人足たちは「さんきらへばら」(山帰来・サルトリイバラ)の生い茂る山に入り、御狩場の左手の「なら山」に待機しましたが、場所が悪く「御天之方」(将軍家慶)の姿は全く見えなかったと記しています。狩りの始まりを告げる鉄砲の合図で勢子たちが持ち場を引き取った後、神間村の人足は「御天之方」へ赴き、狩りや将軍家慶の姿を拝見したようです。遠目ではありますが、将軍の姿を直接見る特別な機会になったようです。

ところで、当日も参加者の方からも紹介がありましたが、小金原御鹿狩の関連史料は数多くあり、そのうちの一部は史料所蔵機関のホームページで閲覧することができます。以下、わずかですが参考となる史料を紹介しておきます。

①「小金原御鹿狩絵図」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介されたものです。寛政7年(1795)の御鹿狩を描いたもの。

②「〔小金原御鹿狩図〕」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介したものです。嘉永2年(1849)の御鹿狩に伴い「御締」となった地域を示した絵図です。このほか船橋西図書館のサイトでは様々な御鹿狩の絵図や史料をご覧いただけます。

③「小金野御鹿狩御用留」(東京国立博物館所蔵)*御鹿狩の準備のため代官斎藤嘉兵衛の手代中村条助が「御鹿狩御用出役」を勤めたときの御用留。御鹿狩のため獲物を生け捕りするなど、下館や真壁周辺の村々で準備が進められる様子がうかがえます。

④「小金野御鹿狩記」(国立公文書館所蔵) *藤原政脩なる人物による嘉永2年の御鹿狩の記録(のち内務省により書写されたもの)。鹿狩の過程を描いた記録。供奉した大名・旗本の名や人数などが詳しく記録されるほか、彩色の挿絵もあります。

このほかにも、享保年間、寛政年間の御鹿狩の記録・絵図も含めると、インターネット上で公開されているものだけでも、枚挙にいとまがありません。

神間村の「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、解釈しづらい箇所もありますが、こうした関連史料を調べることで、史料の解釈が深まるかもしれませんね。個人的には②や④が役立つのかなと思います。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、未だ読み終わりませんが、古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は2月2日(日)14時~、次々回は3月1日(日)14時~となります。

【銚子口の獅子舞】新春の舞が公開されました

年末の第9回民俗芸能公開事業でも出演いただいた『銚子口獅子舞保存会』の皆さまは、年末年始も練習を重ね、特に二人の女子高校生、そして3年前に約70年ぶりに復活させた演目”宇津女(うづめ)の舞”の熟成に取り組まれました!

▲高校2年生の神谷さんによる「小獅子の舞」。獅子役は昨秋のデビューながら堂々とした落ち着いた舞を披露してくれました。

▲”中獅子の舞”から新たに”さんぎりの舞”に取り組まれた高校2年生の日向さん。小気味よくリズミカルな舞を皆さんに披露してくれました。

▲新春の舞にふさわしく桜花を太夫獅子が携える”宇津女の舞”。復活してから3年目の舞は徐々に地域でも浸透してきました。

市内で唯一、1月に公開される民俗芸能ですが、7月、10月と、年間3回、銚子口の獅子舞では異なる演目が舞われます。

また、4月から本格的に各団体さんも始動してまいります。この令和2年も形なき文化遺産の応援、よろしくお願いします。

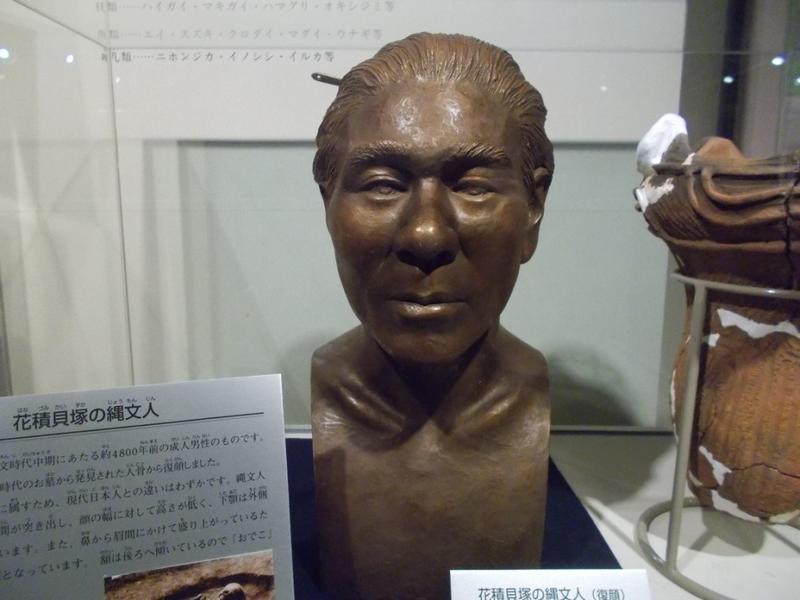

【常設展】花積貝塚の縄文人(復顔模型)

昭和43年(1968)、花積貝塚で、今から約4800年前の縄文時代中期の人骨が発見されました。

頭蓋骨から、その人が生きていた時の顔の様子を復元する作業を、復顔(ふくがん)といい、郷土資料館では、この人骨の頭蓋骨をもとに復顔した縄文人の顔の模型を展示しています。

花積貝塚の縄文人を含め、縄文人の顔は、現代人と比べて次のような特徴があります。

・頭の形が正方形に近い。(顔の幅が広い)

・眉間が突出し、ほりが深い。

・目が大きく丸い。

・口元はひきしまった印象がある。

模型では見えませんが、口元のひきしまった印象は、歯のかみ合わせに違いがあることによります。現代の日本人のほとんどが、上の歯が下の歯の前に下がる鋏状咬合(きょうじょうこうごう)であるのに対し、縄文人は、上の歯と下の歯が同じ位置でかみ合わさる鉗子状咬合(かんしじょうこうごう)になっています。

郷土資料館では、西親野井地区の神明貝塚で発見された縄文時代後期の頭蓋骨を、内牧地区の坊荒句遺跡で発見された江戸時代の頭蓋骨と並べて展示しています。これらをくらべてみると頭蓋骨からも、顔に現れる特徴の違いがよくわかります。

花積貝塚の縄文人

宮川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

展示物を見ながら説明を聞き、いつもの授業とは違う体験をしました

実際に学校で使われていた椅子に座って昔の教科書を読んだり

白黒テレビを見たりと、楽しみながら学ぶことができたようです

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

春日部市内の道しるべ

今回は、そんなレファレンスの一コマから、市内の道しるべについて紹介したいと思います。

市内の道しるべについては、『埼葛の道しるべ』(1996年刊)という図書が参考になります。同書は、埼葛地区文化財担当者会という広域行政団体が調査・編集した報告書で、春日部市(旧春日部市・旧庄和町)をはじめ、埼葛地区の道しるべを悉皆調査し、様々な角度から分析しています

当時の調査によれば、市内には72基の道しるべがあるとされています。残念ながら発行部数も少なく、同書の入手は困難を極めています。そこで、同書から市内の道しるべ一覧(みちしるべ.pdf)を示しておきたいと思います。なお、現在は、その後の精緻な調査もあり、市内の道しるべは2基発見され、74基を数え、ここで掲載した道しるべ一覧は、今後も修正・訂正の余地があります。

市内の道しるべとして著名なのは、日光道中に建てられたものです。現在も春日部大通り(旧日光道中)に建てられているものや、郷土資料館で展示しているものもあります。また、小渕の追分にある宝永6年(1709)銘の道しるべは、市内最古であることが知られています。

道しるべの行き先をみると、日光や江戸といった日光道中ゆかりのものや、当時の城下町である関宿・岩槻や、古刹慈恩寺までの指標となったものが多くありますが、一方で、金野井(かなのい)、宝珠花(ほうしゅばな)など江戸川の湊として賑わった河岸や、備後(びんご)など渡船場を行き先にするもの、四国八十八か所を模して行われた庄内領新四国八十八か所の順路を示すものなど、地域色豊かな道しるべも散見されます。

道しるべというと、行き先を示した割と目立つ石塔を想像しがちですが、実は庚申塔等の石造物を兼ねているものが多いことも特徴です(併用道標)。また、江戸時代には多くあったであろう木製の榜示や道しるべは、朽ち果ててしまったと考えられます。路傍の石造物をじっくりみると、新発見の道しるべもまだあるかもしれません。お気づきのことがあれば、ぜひご教示ください。

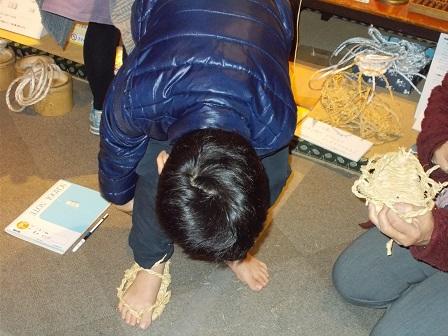

中野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

明治時代から現代までの生活の推移を、実物や写真を見て学びました

実際に、千歯こきを使い脱穀体験をしたり

素足に ”わらじ” を履いて歩く児童もいました

ちなみに感想は「痛い!痛い!」でした

1時間以上、郷土資料館を見学してくれました♪

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】竪穴式住居模型を作っている木材

さて今回は、模型に使われている木材の木の種類についてご紹介します。資料館の竪穴式住居の模型の木材は、すべて本物の植物を加工して使っています。

まず、中央で屋根を支えている4本の柱とそれを横につないでいる梁(はり)の部分は、コナラを使っています。棟(むね)という、住居の穴の外側から斜めに建てられている材木はスギです。その棟をマス目になるように横につないでいる横材はクリで、この棟と横材の上に屋根になるカヤがのせられています。

コナラやスギ、クリの木材は、縄文時代の遺跡からも炭化した状態で発見されることの多い木です。

木材の違いは樹皮の様子で簡単に見分けられます。ご来館いただいた際は、ぜひご確認ください。

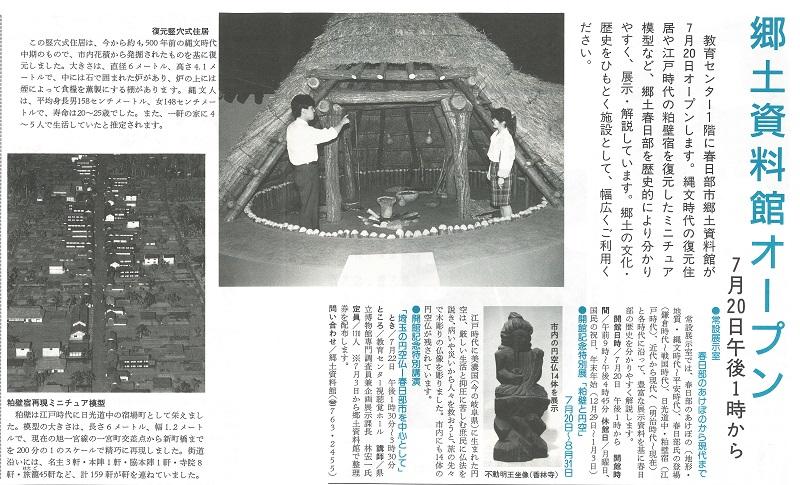

春日部市郷土資料館、三十路を迎えました

ところで、今年2020年は郷土資料館開館30周年の記念すべき年です。皆様にご愛顧いただき、無事に三十路(みそじ)になりました(まだ数えですが・・・)。

正月早々、手前みそですが、今回は開館当時の資料から「生まれたて」の資料館を紹介したいと思います。

平成2年(1990)7月20日、郷土資料館は、教育センターの1階に開館しました。13時、開館式典のテープカットで、資料館は産声をあげました。

テープカットの写真からは、現在、民具等を展示して狭く感じるロビーには、何も置かれず、広々としている様子がわかります。次の写真は開館まもなくに撮られた展示室の写真です。

あまり変わり映えしていないようにも見えますが、その後、設置されていったケース、資料、解説パネルなどがありません(当然ですが)。

「広報かすかべ」408号(1990年6月号)には、資料館のオープンを紹介した記事が掲載されています。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

展示室(常設展示)のオープンと同時に開催された開館記念特別展は「粕壁と円空」でした。当時の記事をみると、旧春日部市内の14体の円空仏を展示したそうです。現在は、その後の調査も進み、現市内には22体の円空仏が確認されています。

開館当時の見どころが、竪穴住居と宿場の模型だったこともよくわかりますね。今は手を変え品を変え、収蔵資料で見どころをつくれるよう日々奮闘していますヨ!

開館特別記念講演会には県立博物館(当時)の林宏一先生をお招きして、「埼玉の円空仏」についてご講演いただきました。次の写真は講演会の記録写真です。

現在は満席になることも多い記念講演会ですが、まだ教育センターや資料館、円空仏について認知されていないなか、開館日の翌々日に開催されたので、空席が目立ちますが仕方ありませんね。現在は、多くの皆さまに少しは認知していただるようになったのかなぁと思ったり、思わなかったり。

さて、30周年となる2020年も、より多くの方にご利用いただき、郷土の歴史・文化に親しんでいただけるよう、様々な企画・工夫を凝らしていきたいと思います。三十路になった春日部市郷土資料館を、本年もどうぞ変わりなく、お引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

ミュージアムトーク「春日部の歴史と2019を振り返る」を開催しました

本年も、ご来館いただき誠にありがとうございました。

さて本日は、「かすかべの歴史と2019年を振り返る」をテーマに常設展示のミュージアムトークを開催いたしました。暮れのお忙しい時期にもかかわらず、大勢の方にお越しいただきました。

ミュージアムトークでは、今年のニュースのレジュメをもとに、関連する展示物をご紹介いたしました。

2019年は、改元や台風被害など大きなニュースがありました。これらに関連して現在、市内に伝わった明治の改元の際の恩赦に関する文書や、明治43年の水害被害を記録した文書を常設展示に展示しております。こういった資料は、過去の人々が様々な事象に対してどのように向き合ったのかを如実に伝えてくれているだけではなく、現代を生きる私たちの指標ともなります。

また、7月に世界遺産になった百舌鳥・古市古墳群の大仙古墳(仁徳天皇陵古墳)と市内の塚内古墳群の比較、大仙古墳(仁徳天皇陵古墳)が世界遺産に登録されるにあたっての問題点について、解説いたしました。

2020年の暮れにも、また実施できればと考えております。

どうぞよいお年をお迎えください。

ミュージアムトークの様子

手作り季節展示を展示してます

1年経つのは早いもので、もう年末です

郷土資料館では、小さな手作り門松をかざり、新年を迎える準備をしました♪

皆さま、ぜひご来館ください

郷土資料館は、12月29日(日)から1月3日(金)まで休館となりますので

ご注意ください

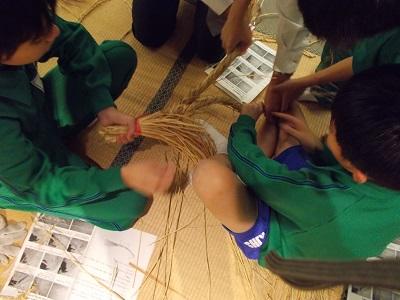

郷土資料館体験講座「しめ縄を作って新年を迎えよう」第2回を開催

2人一組になり1人が元をしっかり押さえた状態で、わらの束を3つに分けて、それぞれ右にねじります。

右にねじった2つのわらの束を、「左まき」でまき合わせるのですが、「左まき」がわからず2回失敗しました。

写真は間違っているまき方です。

3回目にして、ようやく正しい方向に巻くことができ、完成しました。

皆さん他に輪飾りなども作ってお持ち帰りになられました。

来年もまた暮れの時期に実施しますので、ご興味がある方はぜひご参加ください。

【ミュージアムトーク】春日部市の2019年

2019年の春日部市のニュースでは、以下のようなものがありました。

●2019年主な春日部のニュース(「広報かすかべ」他より)

2月8日 株式会社ジェイコム北関東越谷春日部局と市が包括的連携協定を締結。

2月14日 豊野町のプラスチック工場で火災。

2月26日 国交省が首都圏外郭放水路を次年度よりインフラツーリズムのモデル地区とすることを発表。3/23より有料施設見学開始。

3月8日 春日部駅付近連続立体交差事業都市計画決定。

3月23日 第91回選抜高校野球に春日部共栄高校。1/23初日高松商業に敗退。

3月29日 4/7埼玉県議会議員選挙告示、春日部市選挙区は無投票。

3月31日 住基カードによるコンビニ交付サービスの新規登録受付が終了。

3月31日 谷原中、中野中、宝珠花小、富多小、江戸川中廃校。

4月1日 春日部南中、江戸川小中学校開校。

5月3日 大凧あげ祭り、大凧文字「令和」「元年」(5/5も)。

5月7日 匠大塚株式会社と市が包括的連携協定を締結。

5月18日 資料館春季展示「指定文化財でめぐる春日部」(7/7まで)

6月30日 市のAR動画サービス(HP Reveal)サービス終了。

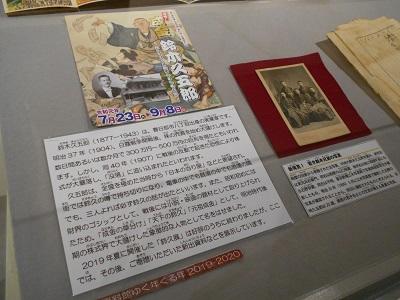

7月23日 資料館夏季展示「元祖成金!鈴木久五郎」(9/8まで)。

9月11日 葛飾中学校で熱中症19人が緊急搬送。屋外の最高気温35.8度。

10月1日 「アンタッチャブル」の山﨑弘也がかすかべ親善大使になる。

10月1日 資料館小学校地域学習展「くらしのうつりかわり」(R2.3/22まで)。

10月6日 イオンモール株式会社と市が包括的連携協定を締結。

10月13日 台風19号(10/13~)による避難勧告。水害に備えて避難所設置。

10月13日 ジェフユナイテッド千葉の春日部市出身、佐藤勇人現役引退。

11月15日 神明貝塚、国史跡に指定の答申。埼玉古墳群も特別史跡と答申。

11月29日 「クレヨンしんちゃんのなるほど春日部マガジン」が日本タウン誌フリーペーパー大賞で全国4位。

12月 3日 旧庄和町が2001年に埋設したタイムカプセル公開。1月に返送。

さて、12月28日(土)は、ミュージアムトークを行います。

春日部のニュースに限らず、2019年の様々なニュースを振り返りながら、関連する展示について、皆様とトークしたいと思います。

ミュージアムトークに向けて、一部展示替えを行い、皆様をお待ちしております。

【ミュージアムトーク】春日部の歴史と2019年をふり返る

日時:令和元年(2019年)12月28日(土)10:30~、15:00~

各60分程度

場所:郷土資料館常設展示室

*ミュージアムトーク中の入場、退場は自由です。

郷土資料館体験講座「しめ縄を作って新年を迎えよう」を開催しました

最初に、半紙を使い紙垂を作成した後、しめ縄本体の作成をしました。

しめ縄は、2人の共同作業になり、2人が藁の両端を持ち、ねじって作成します。

新年を迎えるのにふさわしい立派な物が完成しました。

参加者からは、「毎年参加しています!」「楽しかった」と感想をいただきました。

神間村文書を読む勉強会

酒井根村の焚き出しでは、夜飯に「にぎり飯壱人前三勺宛被下、其外茶酒抔迄も送り来」との記事があり、握り飯が3勺(1合の3分の1)では少ないのではないかとの意見があり、「勺」の字をめぐって様々な意見が飛び交いました。同様に「茶」という字も「薬」と読めるのではないか、「寝」の異体字の書き損じではないか、という意見もあり、あるいは「来」も「直」ではないかとの意見もあり、この一文の翻字と解釈をめぐって、皆さんで検討を深めました。

白熱(?)していたこともあり、今回はみなさんの写真を撮り忘れてしまいました・・・

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、未だ読み終わりませんが、古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

次回は、1月19日(日)14時~となります。

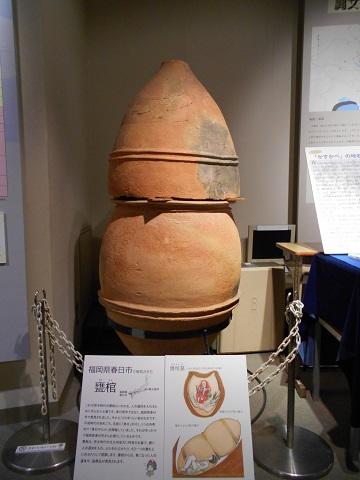

【常設展示】甕棺(福岡県春日市出土)のキャプションを更新しました

郷土資料館では甕棺(かめかん)と呼ばれる、人の遺体を入れるために作られた土器を展示しています。このたび、何かとご質問が多かったキャプションを更新しました。

この甕棺は、春日部市ではなく、福岡県春日(かすが)市の一の谷遺跡で発見されたものです。平成5年6月より、名前に「春日」が付く、春日居町(山梨県・現笛吹市)、春日井市(愛知県)、春日村(岐阜県・現揖斐川町)、春日町(兵庫県・現丹波市)、春日市(福岡県)と春日部市の6つの市町村で「春日サミット」を開催していました。それがきっかけで平成9年に福岡県春日市からお借りし、展示しているものです。

弥生時代中期後半、今から1900年くらい前のもので、高さは上のものが約60㎝、下のものが約89㎝、最大幅は70㎝です。

甕棺を使ったお墓を甕棺墓(かめかんぼ)といいます。甕棺墓は、弥生時代前期から中期の北九州地方に特有のお墓の形で、甕に人の遺体を入れ、ふたをかぶせたり、もう一つの甕を上にのせたりします。甕棺からは人の遺体や、副葬品の青銅製の武器類や鏡が発見されます。

春日市には、この甕棺が発見された一の谷遺跡のほかにも多くの弥生時代の遺跡があります。

国指定史跡の須玖岡本遺跡(すぐおかもといせき)では、明治32年(1899)に、約30面の中国鏡、銅剣や銅矛(どうほこ)、ガラス製の勾玉など多くの品が副葬された甕棺墓が発見されました。この墓は、弥生時代当時、春日市近辺にあった奴国(なこく)の王の墓と推定されています。有名な「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」の金印を残した王族です。

須玖岡本遺跡の近くには、春日市奴国の丘歴史資料館があり、ドーム内で甕棺墓を発掘調査当時の状態で展示しています。

お近くにご旅行の際は、ぜひご見学ください。

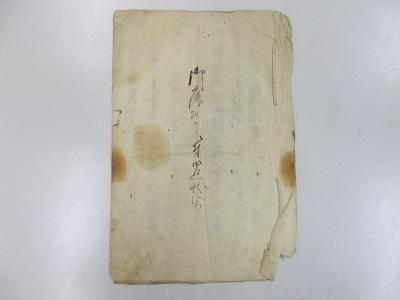

【常設展・展示替】年末年始に向け一部展示替しました

ひとつは、令和の即位の礼を回顧する(?)もの。幕末維新期に明治天皇が元服・即位した時、春日部市内で起きた出来事を物語る資料です。明治時代と令和の即位に共通点があるかも!?

もうひとつは「幸松村水害誌」の「ぷち展示替」です。今年10月の台風上陸で、春日部市でも避難所が開設されました。明治43年(1910)の水害のときにも、幸松村では避難所が開設されました。当時は公的施設は小学校と村役場くらいですが、果たして当時被災された方はどこに避難したのでしょうか。水害の歴史を物語る「ぷち展示替」です。

12月28日(土)にはミュージアムトーク「春日部の歴史と2019年をふり返る」も開催します。合わせて、お楽しみください。

気づかない方多数!?かもしれませんが、じっくり解説をご覧いただき、2019年ふり返える機会になれば幸いです。お見逃しなく!

【常設展・展示替】成金鈴久、再び。新出資料も!

なかでも、担当者の一押しは、11月末に粕壁の旧家の方からご寄贈いただいた古写真です。資料整理の最中、たまたま手に取った一枚に見慣れた青年が。よく見ると、鈴木久五郎。しかも、実兄の鈴木兵右衛門や粕壁の有志の方々と写っているではありませんか!もちろん新出資料です。新発見にドキドキしました。

撮影した写真館や他の被写体の方々から推測すると、明治33年(1910)5月に撮影されたもののようです。当時久五郎は23歳。この頃の久五郎の足跡はよくわかっていませんが、翌月6月2日には渋沢栄一の授爵にかかる埼玉県内有志の祝賀会に招かれています。実業家の階段を着実に上っている時期だったと考えられます。

この発見のドキドキ感をいち早く皆さんにお届けしたいので、展示しちゃいました。

夏季展示のパンフレットの残部もまだございますので、まだ鈴木久五郎を御存じない方も、ぜひともパンフレットと合わせてご覧ください。

八木崎小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

少し昔に使われていた農具や家庭用品を見ながら、郷土資料館の学芸員より

その当時の暮らしについて説明をうけたり

資料館で触れることのできる昔の道具を実際に体験してみたりしました。

”そろばん”に”赤電話”、児童達にとっては初めて触れる物ばかりで興味津々でした。

重い石臼は2人がかりで一生懸命まわしていました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

12月14日(土)は休館です

ご来館の際はご注意ください。ご迷惑をおかけします。

施設めぐりの方が見学されました

施設めぐりは、市役所シティセールス広報課で開催しているもので、バスで市内の施設をめぐる大変好評な事業です。

令和元年度の2回目となる今回は、郷土資料館のほかに、看護専門学校、道の駅「庄和」、環境センター、埼玉県立春日部高等学校に行かれるとのことで、約30名の方が参加されました。

資料館では、常設展示室の解説を行いました。最近、国指定史跡にするよう答申があった神明貝塚の話題など、熱心に聞いていただきました。また、いくつかご意見もいただきましたので、今後の運営に生かしていきたいと思います。

第9回春日部市民俗芸能公開事業を開催します♪

皆さまも外出時は厚着をし、風邪等にはくれぐれもお気をつけください。

さて令和元年12月15日(日)は、

「第9回春日部市民俗芸能公開事業」

~地域に育まれた獅子~を開催します!

時 間:13:10~16:00(開場 12:50)

場 所:庄和地区公民館(正風館)大ホール

出演団体:銚子口獅子舞保存会、西金野井獅子舞保存会

料 金:無料

定 員:500人

※申し込み不要。当日お越しください。

文化遺産を継承されている「銚子口獅子舞保存会」「西金野井獅子舞保存会」の2団体による「獅子舞」の披露になります。

両保存会の皆さまは、江戸時代から現代まで、300年間以上も「獅子舞」という「無形の文化財」を代々守り、伝えてきました。もし、どこかの時代で「一度」でも「伝統」が途絶えていれば、今こうして「獅子舞」を見ることはできなかったわけです。

いかに「伝統」を続けることが大変で大切かを考えさせられますね。

令和の新時代と、未来を考えるために「伝統」と「歴史」に目を向ける良い機会です。

ぜひ、お越しください。会場でおまちしております!

【ミュージアムトーク】春日部の歴史と2019年をふり返る

平成31年から令和元年と変わった2019年も、もう12月を迎えました。今年1年間の様々なニュースと、常設展示をできるだけむすびつけて、今年最後の開館日に、参加者の皆さんとトークしたいと思います。

大掃除の手を少し休めて、資料館展示室で今年を振り返ってみませんか。みなさまのご来館をお待ちしております。

【ミュージアムトーク】春日部の歴史と2019年をふり返る

日時:令和元年(2019年)12月28日(土)10:30~、15:00~

各60分程度

場所:郷土資料館常設展示室

*ミュージアムトーク中の入場、退場は自由です。

2019年後半は台風被害なども多く発生しました。ミュージアムトークのテーマの一つとして、過去に市内で起こった水害とともに振り返ります。また当日は蓄音機の上演も予定しています。

【歴史文化講演会】歌から額田王に迫る

実人生は謎に包まれていますが、堀越先生は万葉集に収録される額田王の歌を斉明朝時代とそれ以後に分けて解釈し、彼女の半生に迫りました。

担当者は門外漢でまったく知りませんでしたが、万葉集には訓読・解釈しづらい「難訓歌」と呼ばれる歌があるそうで、一つの歌の解釈だけで40数通りもあるそうです。額田王が遺した歌のなかも「難訓歌」があり、そうした歌が彼女の人物像をさらにミステリアスにしているように思えました。

受講者の方々からは、「こういう機会をまた設けてほしい」とのご意見をいただきました。郷土史の講座と違って、文学・文芸の講座・講演会は女性の受講者が多く、みやびな万葉の世界を堪能し、皆さん満足いただけたようです。来年度も郷土埼玉にかかわる文学・文芸について、講演会を企画できればと考えておりますので、お楽しみに。

【常設展】神明貝塚の土器を貸し出しました

神明貝塚出土堀之内式組合せ土器

神明貝塚出土注口土器

会期などは以下の通りです。ぜひみなさまお誘い合わせの上お出かけください。

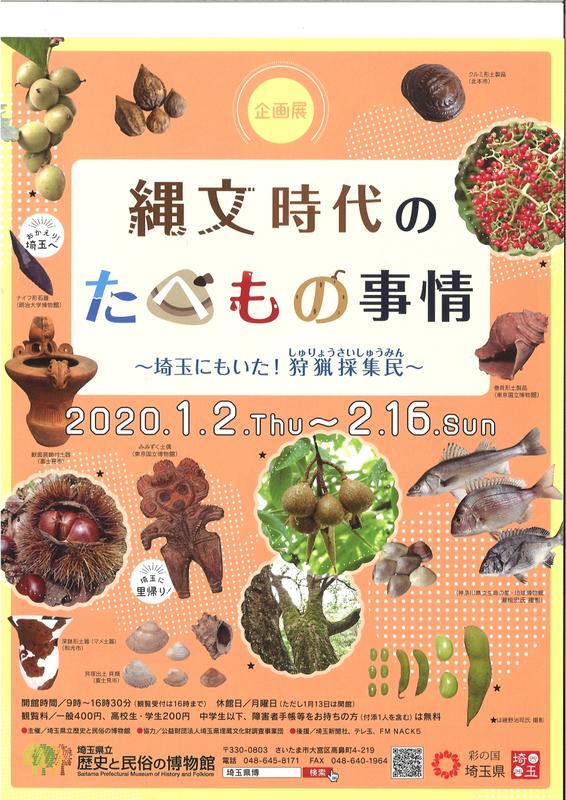

企画展「縄文時代のたべもの事情」

会場:埼玉県立歴史と民俗の博物館(さいたま市大宮区高鼻町4-219)

会期:令和2年(2020)1月2日(木)~2月16日(日)

休館日:月曜日(1月13日は開館)

開館時間:9時~16時30分(観覧受付は16時まで)

観覧料:一般400円 高校生・学生200円 中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方は無料

交通アクセス:東武アーバンパークライン(野田線)大宮公園駅より徒歩5分

展示会チラシ(PDF195kb)

展示会チラシ(PDF195kb) 小渕小6年生出張授業【戦中の春日部の人々のくらし】

皆さん、真剣に、少し怖がりながら(?)学芸員の説明を聞いてくれました。

そして、代表の皆さんに資料に触ってもらいました。普段は常設展示でケースのなかに入っている、軍事教練で使用しといわれる訓練用の手りゅう弾を実際にもってもらったり、千人針などを手に取って興味深そうにじっくり見ていました。

その後、先生が用意された戦争中の春日部について調べるワークシートに取り組み、市内が戦争に巻き込まれていく状況を理解し、当時の人々の心情を考えていました。

最後に、戦争の経験が今日の春日部にどう活かされているのか、考えていました。市内には、戦没者を慰霊するモニュメントがたてられていたり、「平和」を掲げる各種イベントがあることが紹介されました。そして、今回持参した資料が、市民の方々が実際に経験した遺産であり、郷土資料館では、戦争の経験を未来に引き継いでいくために、それらを展示し、末永く保存していると紹介しました。

授業の後にも、資料を触りたい、よく見たいと希望があり、休み時間中も児童たちが集まって体験を続けていました。

実物の資料だからこそ、そして実際に触れるからこそ、過去の先人たちの想いを身近に感じることができるのかもしれません。リアルな歴史を少しでも感じていただけたのならば、大変うれしく思います。

さて、郷土資料館では、学校の授業の教材の貸し出しを行っています(近々、今回持参した「アジア太平洋戦争関係資料」も紹介する予定です)。もちろん出張授業も可能です。学校の先生方には、ぜひご活用いただければと幸いです。

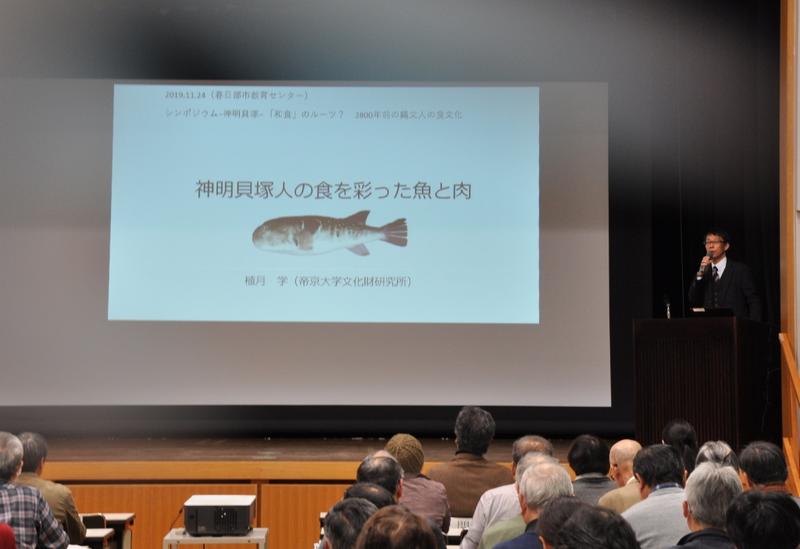

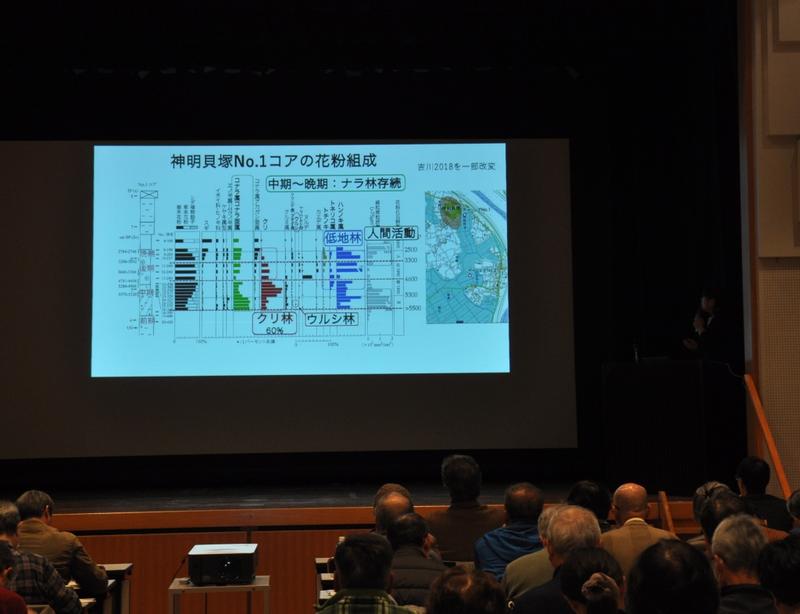

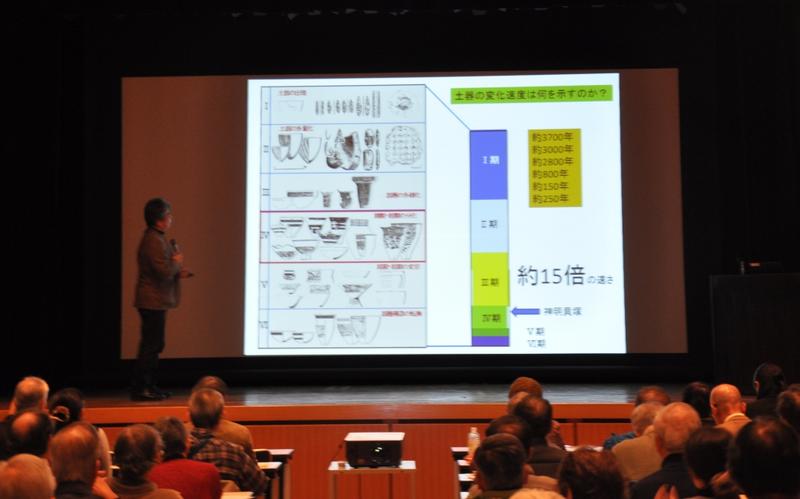

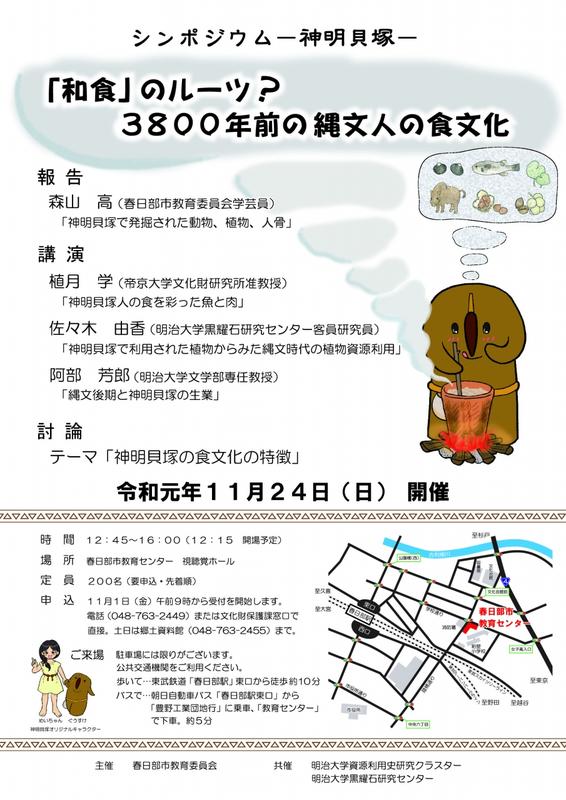

神明貝塚のシンポジウムを開催しました

市内外、さらには県外から多くのお客様にご来場していただき、シンポジウム全体の参加者は130名を超えました!!

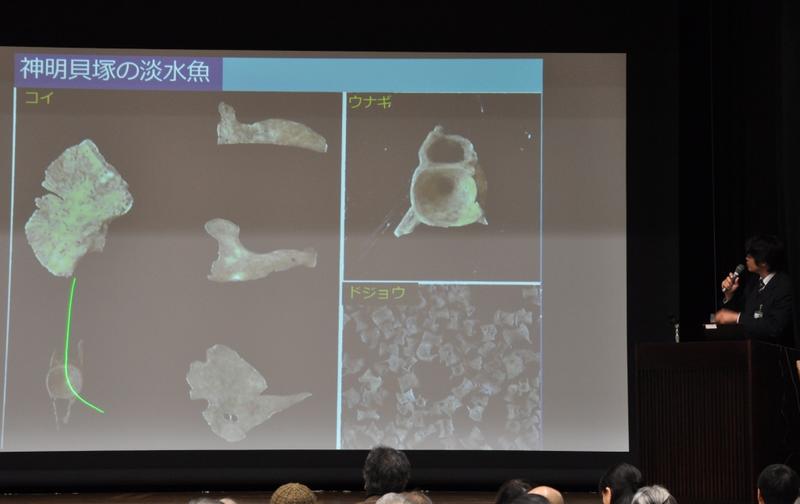

最初に文化財保護課の調査担当者から「神明貝塚で発掘された動物、植物、人骨」と題し、報告を行い、神明貝塚の縄文人は海の幸だけでなく、陸上の動植物を多く食べていることが分かりました。

続いて講演では、植月学先生が「神明貝塚人の食を彩った魚と肉」と題し、動物考古学の観点からお話しいただきました。特にフグ(トラフグ)がどこからやってきたのか、受講者の皆さんも興味深く聞いていらっしゃいました。

佐々木由香先生は植物考古学の専門家で、「神明貝塚で利用された植物からみた縄文時代の植物資源利用」と題し、縄文人の植物資源の利用についてご講演いただききました。クリは食物だけではなく木材として利用されたことや、土器に残る植物の種実や昆虫の圧痕から、多種多様な植物の利用があったことをお話しいただきました。

阿部先生は考古学の立場から、「縄文後期と神明貝塚の生業」と題し、調理具として使用された縄文土器にスポットをあて食文化の発達についてお話しいただきました。また昨年のシンポジウムでも話題となった「塩作り」のお話も聞け、こちらも会場から大きな関心を集めていました。

最後に4名の講師によるパネルディスカッションを行いました。それぞれの専門領域から神明貝塚の縄文人の多様な食文化を垣間見ることができたと思います。身近にある旬な食材を利用した食文化であったことも「和食」というテーマにつなげることができました。

来年以降もテーマを変えシンポジウムを開催する予定となっています。引き続き神明貝塚へのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

この道具はなんでしょうか?【くらしのうつりかわり展より】

「くらしのうつりかわり」展では、なつかしい道具を所せましと展示しています。今回は、激レアな昔の道具を紹介します。この道具は一体なんの道具でしょうか。

正解は、「文化洗濯機(ぶんか せんたくき)」です。

洗濯機のプレートは摩滅しつつありますが、次のように印字されています。

性能優秀簡単安全

農村生活改善普及会

文化洗濯機

埼玉縣北葛飾郡庄和村米崎(農協前)

電話南桜井14番

とあります。

実は詳しい調書などが残っていませんので、使い方や製造の経緯など、これ以上の情報はまったくありません。

しかし、この「文化洗濯機」は、昭和31年(1956)3月21日付の埼玉新聞に次のように紹介されています。

新聞紙上では、上尾の製造元が写真付きで紹介されており、広告には、「僅か二千円程度で誠にも簡便」「類似品注意」とあり、県内でそれなりに普及していた可能性があります。

紙面からは動力が「電機」(電気)だったことが推定されます。動力と洗濯機のハンドルのような部位をベルトでつなげてスクリューを回転させ、水流を起こして洗濯をしたものと思われます。

謎の「文化洗濯機」について、今後の検討が俟たれます。何か情報をお持ちの方は、お知らせいただけると幸いです。

八木崎小3年生がやってきた

総合的な学習の一環で、「春日部じまんを探そう」というテーマで調べ学習をすすめているそうです。

郷土資料館に来た2人は、

・50年前の春日部はどんなところだったのか?

・春日部の地名の由来は?

・昔、大きな地震が起こったときはどんな状況だったのか?

質問してくれました。

2人は、学芸員に話を聞き、展示室にある古い写真や資料をみて、昔の春日部についてたくさんメモをとっていました。とくに、関東大震災について強い関心をもったようで、「このときには避難所はあったんですか?」と自ら考え、質問をしてくれました。

「春日部のじまん」が見つかりましたでしょうか?

さて、皆さんは50年前の春日部についてや、地名の由来、関東大震災のときの状況を知っていますか?

ご存じない方は、ぜひ郷土資料館にお越しください。知りたいことや新たな発見がきっとありますよ。

神明貝塚シンポジウム最後のお知らせ

現在、11月22日(金)の時点で130名に迫るお申し込みをいただきました!

明日23日(土)は祝日のため、教育センターは休館となり、事前申し込みは終了となりますが、シンポジウム当日の飛び込み参加も大歓迎です!

11月24日の当日は12時15分から整理券をお配りますので、お申し込みをしていない方は当日受付までお越しください。

また既にお申し込みがお済みの方も、12時15分から受付を行いますので、受付で資料をお受け取りのうえ、ご入場ください。

なお、教育センターの駐車スペースは限りがありますので、公共交通のご利用をおねがいします!!

ご来場おまちしています!

シンポジウム神明貝塚の受付状況

そんなこんなで盛り上がっている神明貝塚ですが、

11月24日に”シンポジウム”を開催します。

現在、80名を超える申し込みをいただいていますが、新聞紙上でもシンポジウムの開催が記事として取り上げられ、本日だけでも20件に迫る申し込みがありました。

シンポジウム前日にあたる23日(土)は教育センター全体が祝日による休館のため、22日(金)が申し込みの最終日となります。お早目の申し込みをお待ちしています。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

令和元年11月17日(日)、郷土資料館で「体験ワークショップ」が開催されました。

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作りました。

電気を使わず再生する蓄音機の音楽鑑賞では、やわらかく温かみのある音に皆さん聞きいっていました。また、レコード1枚で5分間しか聞けないことに驚いていました。

最後は、出来上がった「ぴょんぴょんカエル」を飛ばしあったり、紙鉄砲を鳴らしたりして、嬉しそうに遊んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和2年1月26日(日)に「パタパタ(板がえし)」を作ります。ご参加をお待ちしています。

【歴史文化講演会】万葉の世界を堪能

堀越先生には昨年度に引き続き、東歌(あずまうた)を中心に、万葉歌に詠まれる古代東国の世界を一語一語丁寧に解説いただきました。講演の冒頭に、先だっての即位の礼で話題になった「高御座」(たかみくら)の八角形の屋根や新嘗祭に関する「万葉集」の歌にも言及され、受講者の皆さんは熱心に拝聴され、万葉の世界を堪能されているようでした。

堀越先生の講演会は全2回。次回は11月30日(土)となります。引き続きよろしくお願いします。

【常設展】神明貝塚の展示

郷土資料館では、神明貝塚で発見された人骨や市指定文化財の「堀之内式組合せ土器」などを展示しています。

また11月24日(日)には、「3800年前の縄文人の食文化」をテーマに、神明貝塚のシンポジウムを開催します。

シンポジウム詳細はこちら

展示、シンポジウムとも皆様のお越しをお待ち申し上げております。

市指定無形民俗文化財【東中野の獅子舞】が公開されました

▲新たに保存会に加わった2名の後継者が辻切りで見事にデビュー。長身を生かした大きな舞が披露されました!

午後からは神社境内で庭入りをはじめ全7演目の奉納舞が公開されました。秋季に行われる祭礼は一般的に五穀豊穣を喜び、無事に一年が終えられるよう、そして来年の豊作を祈願するものと云われます。

東中野の獅子舞は享保5年(1720)に現在の越谷市下間久里から伝授され、数えで300年目を迎えます。激しくリズミカルな舞が特徴的で、この日も終盤にはストーリー性のある「花掛かりの舞」では三匹獅子に加え、いたずら狐との掛け合いで観覧された皆さんから拍手喝采でした。

▲女獅子と狐の掛け合いは祭礼での見どころとなっています

この日は三匹獅子による千島の舞→太夫の舞→ふっきりの演舞に加え、保存会会長による『大祓い(おおばらい)』が初めて神社境内で披露されました。

▲口上の後、邪気を払う神事で、通常は最後の辻切りの場で行われます

来年の祭礼では、本日デビューを飾った2名の後継者の活躍を楽しみにしております。

また、市内の民俗芸能を伝承する8つの保存会では、後継者の育成はもとより、舞の復活や子供の演舞、女性の参加など、新たな取り組みが芽生えています。ぜひ、現地での公開に足を運び、郷土の伝統の舞を応援いただきたく、よろしくお願いいたします。

【歴史文化講演会】消えゆく町の記憶をたどる

大川先生は、現在、昭和30年代の粕壁の町並みを復元するため、地元粕壁の方々に聞き取り調査をされておられます。今回は、その成果も踏まえ、古地図やさまざまな文献を合わせながら、粕壁が「近代化」を遂げ、また町の人々がそれを主体的に受け止め、町を発展せしめていった明治時代の歴史を、楽しくわかりやすくお話しいただきました。

担当者が個人的に重要だと思ったのは、近世以来粕壁には白木綿の仲買商が多かったことに着目されたことです。

先生のご指摘に触れた後、手元の近世史料を確認したところ、「木綿糸幷綿類商」や「綿屋」などの白木綿糸買継ぎ商の存在が確認されますし、近隣の藤塚村には農間に「晒渡世」をする者、備後村には「紺屋渡世」の者もおりました。また、粕壁の町中でもわずかな手作畑に野菜とともに木綿を栽培する者や、農間渡世として女性は機織りをしていたという記事も確認されますし、時代は下りますが、かの加藤楸邨も「棉の実を摘みゐてうたふこともなし」と昭和初めの粕壁の風景を句に遺しており、畑がちの粕壁では木綿作が広く行われていたようです。

産業の「近代化」による町中の業態の変化については、今後詳しく検討していく余地がありますが、近世以来の木綿商の存在に着目されたことは、通説的に語られてきた「粕壁は麦わら帽子・桐箪笥の町だ」とか「米問屋が多い」といった従来の町のイメージを改め、より多彩に描いていくきっかけになるのではないでしょうか。

最後に、来場者から様々なご質問やご意見が飛び交いましたが、先生は来場者のみなさんに「私たちの記憶を遺していくために、皆さんご協力いただきたい」と呼びかけ、今後の調査の協力を仰ぎました。

日々変わりゆく町の姿、つい最近の町並みですらも、私たちの記憶の奥底に眠り、いつしか消えてしまいます。消えゆく町の記憶をたどり、それを遺し、未来に伝えていく取り組みの重要性を痛感させられた、大変有意義な講演会でした。

中学生社会体験チャレンジ最終日

まずは、大量の稲わらの束をわらすぐり。

材料に使えるわらを選別する作業です。「こんなにたくさんの稲わらを見たのははじめて」と驚きながらも、黙々と受講予定者のわら束を用意してくれました。

皆さん、立って作業する派のようです。

午後は、実際にしめ縄づくりを体験してもらいました。

まずは基本の縄ない。はじめは慣れない動作で戸惑っていたようですが、無事に縄をなうことができました。

続いて、しめ縄(ゴボウジメ)をつくります。2人1組になって、ねじりながら編み込んでいきます。

写真では、なぜか4人がかりです。複雑なひねり方・編み方にチャレンジしているのが伝わってくる写真ですね。わらでなく、腕が絡まっていました。

最後に紙垂(シデ)をつけて完成。皆さん、立派なしめ縄がつくれました。

(担当者が完成した写真を撮るのを忘れましたので、ご想像にお任せします)

最後に「郷土資料館が展示室を管理するだけの仕事だと思っていました」と感想とお礼をいただきました。

今年の中学生は社会科への関心が高い方たちで、3日間、一生懸命取り組んでいただけました。皆さんが大人へと成長するにあたって、この3日間で何か一つでも得たものがあったならば大変幸甚です。資料館としても有意義な3日間となりました。

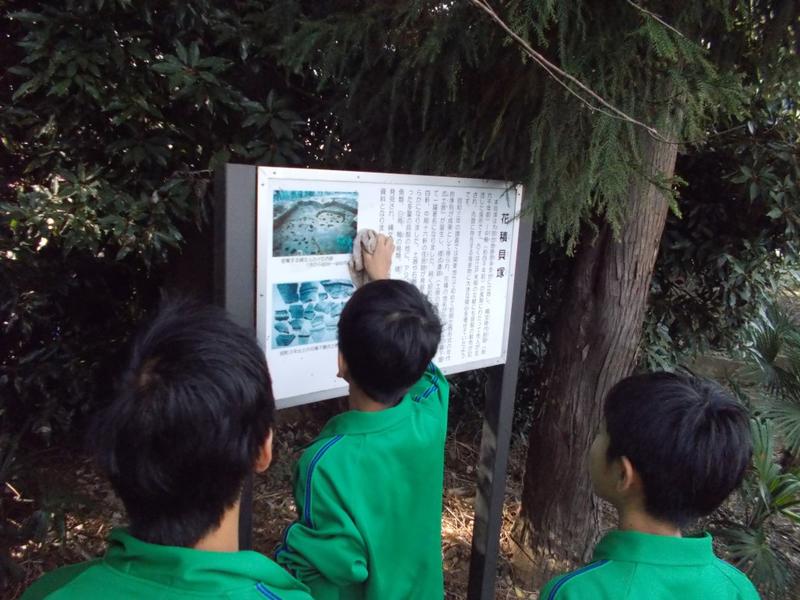

中学生社会体験チャレンジ2日目

まず資料館の朝の業務である展示ケースの清掃を行いました。

午前中は、車で市内を巡回しました。

まず、市指定史跡の花積にある花積貝塚で、解説板の清掃をしました。

この後、春日部市を東から西へ横断し、西親野井の神明貝塚で貝の広がりを見学をしました。

続いて、上柳にある文化財整理室で、土器の図面を作成している様子や土器を洗浄している様子を見学しました。

午後は、郷土資料館に戻り、まず市内で採集された土器を洗いました。

その後、洗った土器の観察と拓本とりをしました。みなさん、きれいに拓本をとることができました。

朝から移動したり大変でしたが、一生懸命取り組んでもらいました。

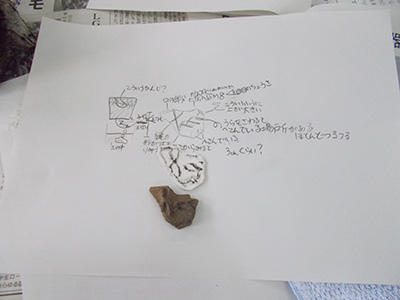

中学生社会体験チャレンジ1日目

5人は、模型を指差して説明する係と古写真を解説する係を分担し、説明の読み原稿づくりに取り掛かりました。みんなで話し合いながら、説明するコツや文章を推敲しました。

職員の前で何度か練習して、いよいよ本番!

栃木県小山市からお見えになったお客さんに、練習通りに説明ができました。中学校の先生も体験の様子をご覧になっており、緊張したようでした。お客さんからは、「たくさん勉強したんでしょう。頑張ったね」と優しく声をかけていただき、みなさん励みになったようでした。

午後は、資料のクリーニング。市内出身の鈴木久五郎の実家の邸宅(料亭大榎)の襖のホコリやカビを丁寧にふき取ってもらいました。襖の表紙が破れて、なかの下張りの文書がみられ、中身が何なのか興味を持ってもらえたようでした。

クリーニング途中に「これはなんですか!?」と発見。

ゴキブリの卵だよと教えると大騒ぎ。クリーニングが資料を害虫などから守るために必要な作業であることを実感してもらえましたでしょうか。

最後に、資料の調書作成。採寸やスケッチをしながら、資料の状態をよく観察し、現状を記録する体験をしてもらいました。

初日から盛りだくさんでしたが、引き続き、楽しみながらチャレンジしていただければと思います。

神明貝塚のシンポジウムを開催します!

題して

「和食」のルーツ?3800年前の縄文人の食文化

です。

「和食」は、四季の移り変わる日本において、山海の豊かな自然とともに育まれました。そのルーツの一つと考えられる縄文時代の食文化について神明貝塚の発掘調査の成果と最新の研究結果から、神明貝塚に暮らした縄文人の食生活についてスポットをあてたシンポジウムとなっています。

開催は 11月24日(日)12:45~16:00

場所は 教育センター2階 視聴覚ホール

定員は 200名(先着順・要申込み)となります。

11月1日(金)9:00~申込みの受付を開始します。

申込みは、文化財保護課窓口で直接、または電話(048‐763‐2449)にて受け付けます。

土日は郷土資料館(048‐763‐2455)までお願いします。

昨年のシンポジュウムでも200名近い申込みをいただき、大盛況となりました。

先着順となりますので、お早目のお申込みをおススメします。

皆様のお申込みを心よりお待ちしております!

手作り季節展示を展示してます

間もなく、紅葉や ”こたつ”の時期です。

郷土資料館では、冬支度をテーマとした手作り季節展示を展示中です。

また企画展示室では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】浜川戸遺跡の火葬墓

日本では、奈良時代の西暦700年に僧侶であった道昭(どうしょう)が初めて火葬されたと『続日本紀(しょくにほんぎ)』に記録されています。これ以後、歴代の天皇や貴族、僧侶なども火葬されました。

ちなみに、縄文時代や弥生時代の遺跡からも、焼けた人骨が出土することがありますので、遺体を焼く行為自体は、これ以前からあったようです。

浜川戸遺跡から発見された火葬墓で特徴的なものは、4次調査の1号火葬墓です。穴の中から、底に近い部分を打ち欠いた甕と坏が2点ずつ出土し、これらは、それぞれ甕の穴が開けられた部分に坏をのせる蔵骨器として使用されたものと考えられています。また穴の中は、火を焚いた状況が確認され、遺体を火葬する作業も同じ穴で行ったと推定しています。

浜川戸遺跡の火葬墓は、どのような人物がどのように火葬されたのかなど、まだまだ謎が多いことも事実です。蔵骨器として使用された土器は、常設展示の浜川戸遺跡コーナーに展示しております。ぜひご覧ください。

浜川戸遺跡で発見された蔵骨器

嘉永2年(1849)「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を講読中

今回は嘉永2年(1849)「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を講読しました。読んだ部分には御鹿狩の勢子人足として動員された神間村の人々が、3月15日に村を出立し、16日に宿泊、17日に至るまでの記事です。「寒中之如しのきがたく」と記述されるように、寒いなか夜を徹して決められた場所に配置され、「世話役」の指示にしたがって獲物を追い立てた様子が克明にうかがえます。「赤白きさへヲ持」あるいは「ふり立申」という表現について、「さへ」とは采配のことではないか、などの意見がありました。ただ、解釈がしづらい部分もあり、今後読み進めていくなかで考えていくことになりました。

まだ読み始めたばかりなので、成果は読了後に公開します。これまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

次回は、12月15日(日)14時~となります。

武里西小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

郷土資料館の学芸員より、展示してある物を見ながら 少し昔の生活や道具の説明を聞きました。

説明を聞いたあとは、実際に昔使われていた道具に触れて、大きさや重さなど今の道具との違いに驚いていました。

「昔の冷蔵庫だけれど、金庫みたい!」

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【常設展】縄文時代のヒョウタン

ヒョウタンは、ウリ科の植物で、果実は苦みが強く、果皮は非常に堅くなります。原産地はアフリカと考えられていて、野生種はアフリカにのみ存在します。

世界の歴史をみると、ヒョウタンの果実は、容器のほか、農具や漁具、楽器と非常に多くの用途で使われました。そのシンボリックな形から、お祭りの道具にもなったようです。

福井県の鳥浜貝塚では、約8500年前の縄文時代早期のヒョウタンの種子や果皮が発見されており、すでにこの時期には日本に持ち込まれ、栽培されていたようです。他にも青森県の三内丸山遺跡、また縄文時代だけでなく、弥生時代や古墳時代、古代の遺跡からも発見例があり、日本でも人間の生活に欠かせない植物であったことがわかります。

竪穴住居模型の奥の壁にヒョウタンを3個展示しています

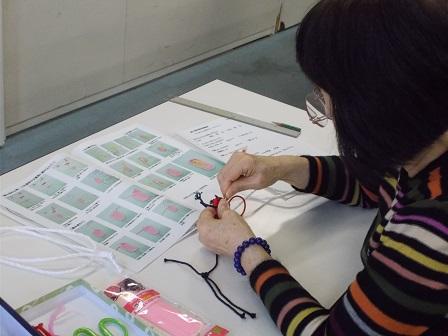

郷土資料館体験講座「ミニぞうりを作ろう」を開催しました

長さ3mの江戸打ち紐を3本使い、10cmほどの可愛いミニぞうりを作りました。ぞうり本体は、江戸打ち紐を互い違いに編んで作り、最後に鼻緒を、かぎ針を使い本体に編み込んで完成させます。

参加者の皆さんからは、「自宅で、もっと小さな物を作ってお財布の飾りにしよう」「すごく楽しかった」と喜んでいました。

次回体験講座「しめ縄を作ろう」は、12月15日(日)・12月21日(土)です。ご参加をお待ちしております(事前申込必要)。

【常設展・ぷち展示替】明治43年の水害資料

展示替えした資料は、明治43年(1910)の水害を記録した「幸松村水害誌」です。

この資料は、編者の幸松尋常小学校の教員によって「後日ノ参考備忘ニ供スル」ため編さんされたもので、幸松村の被害状況などが克明に記録されています。

今回は、浸水の状況・面積・罹災した戸数・人口の箇所を展示しています。

なんと、村民の99%、村の土地面積の99%が浸水被害にあい、8月11日・12日に浸水した水が完全に引いたのは10月20日だったといいます。

「うめわかくん」の展示解説も付しましたので、あわせてご覧ください。なお、「幸松村水害誌」は定期的に展示替え(ぷち展示替)をする予定です。お楽しみに。

白鹿小学校の児童への送別会 ~江戸川小中学校の神楽の舞~

江蘇省といえば「漢字」の「漢」を建てた「劉邦」の出身地。

悠久の中国の歴史を感じることができる場所です。

一方、こちらは埼玉の「春日部」。

もちろん「漢」には負けられません(笑)

日中の児童の皆さんが様々な催しで友好を深められたようです。今日が最終日で午後には体育館で開催されたお別れの会で、

江戸川小中学校の皆さん達が日本の伝統「神楽」を披露。

※演目は「おかめひょっとこ」と「大黒天」。

地域で伝承されている、市指定無形民俗文化財「榎の囃子神楽」について、日頃、江戸川小中学校3、4年生は『総合的な学習の時間』をとおして練習に取り組んでいます。皆さんの一生懸命な演舞に白鹿小学校の皆さんも、盛大な拍手を送ってくれました。

日中両校、お互いとても良い思い出になったようでした♫

再見、白鹿小学校♬

古文書勉強会の成果(その14)

くずし字の解読を自主学習されてきた新たな方も加わり、20名の方が出席されました。

解読に先立って、参加者の方から、以前読んだ寛政7年(1795)の御鹿狩の古文書に登場した「竹貝」を自ら作ってみました、と本物の「竹貝」をご披露いただきました。

「竹貝」については、「竹貝」と読むか、「竹具」と読むか、古文書解読で意見が分かれたところでした。

あわせて「竹貝」の演奏の実演も。ほら貝のような音色に一同驚きました。東日本ではほら貝が取れないため、古くから竹を加工した「竹ぼら」という楽器が使われたそうです。

郷土資料館でやるべきことを、市民の方に実践していただき、頭が下がります。機会をみて、解読した古文書とともに展示させていただければと思います。

さて、今回解読したのは、寛政7年(1795)2月「御鹿狩野場賄諸入用取立覚帳」(神間村文書№346)です。御鹿狩の費用銭18貫文の負担を神間村の村人たちで割り合ったものです。帳簿なので、決して丁寧とはいえないくずし字に苦戦し、判読不能の文字もありましたが、何とか読み終えました。

ここで当日参加された方への事務連絡です。「弐」なのか「八」なのか読めない字は、計算してみましたが、そもそも計算が合いませんでした。なので「八」と読んでいます。

以下、釈文です。

-------------------------------

●神間村文書№346

(表紙)

「 寛政七年

御鹿狩野場賄諸入用取立覚帳

卯二月吉日 」

覚

一、銭拾八貫文

此わり

一、五百五拾六文 吉左衛門

一、五百八十一文 同人

壱分取、三百三十八文返し

一、百四十四文 惣左衛門

一、三百四十一文 源蔵

弐朱受取

三百九十一文返シ

一、弐百三十文 冨五郎

一、弐百三十五文 同人

一、三十五文 常右衛門

一、四百七十五文 茂七

一、四百七十一文 長右衛門

弐朱ト八十三文返シ

一、三百五十弐文 同人

一、七百三十弐文 義助

弐朱取、四文返シ

一、七百八十文 忠右衛門

一、百十五文 平治郎

一、百九文 同人

一、七百四十文 与□(四カ)右衛門

一、壱貫百廿六文 半右衛門

壱分取

三百四十六文返シ

一、八百十文 常右衛門

弐朱ト百九文

一、六百十五文 弥右衛門

一、五百十六文 平七

弐朱取

二百廿文返シ

一、四百四十五文 藤蔵

一、百八十三文 浄□坊

弐朱取

五百四十九文返シ

一、三百六文 重左衛門

一、三百廿六文 甚五兵衛

一、六百廿八文 忠七

弐朱取

[ ]八文返シ

一、六百八十八文 幾右衛門

一、六百廿弐文 恒七

弐朱請取

百拾六文返シ

一、六十三文 磯七

一、壱貫弐百四十六文 三郎右衛門

百六十弐文ふそく

一、三百五十文 忠蔵

一、廿六文 愛宕山

一、弐百四十三文 兵左衛門

弐朱取

四百八十九文返シ

一、七百六文 同人

一、五百弐文 吉五郎

弐朱取

弐百三十四文返シ

一、四百六十七文 重左衛門

一、壱貫十四文 藤右衛門

一、七十四文 直次郎

一、四百文 三右衛門

一、七十四文 念相いん

一、五十七文 文右衛門

一、七百廿九文 同人

〆十八貫百六十四文

百六十四文取立過

[ ]達而

相談之通り

割合致候間

来ル廿九日九ツ時

無間違念相院へ

御持参可被成候、以上

卯二月廿七日

取立〆金弐両三分ト

壱貫七百六十九文

-----------------以上です。次回は11月2日(土)14時~。次々回は12月15日(日)14時~を予定しています。

後継者の舞が披露されました

『赤沼の獅子舞』では力強い三匹獅子に加え、小学生の児童による日頃の練習成果が堂々と舞われました。

▲子供獅子の太夫による「弓くぐり」

特に今秋の例大祭では、子供獅子の卒業生である女性3名が三匹獅子を担い、赤沼の獅子舞の特徴である”勇壮”と”華麗”の舞を披露してくれました。

▲勇壮的な所作の中でも女性による柔らかさを兼ね備え、新たな魅力を発信してくれました。

『銚子口の獅子舞』では昨年一足先に女子高校生が舞手としてデビューしましたが、今秋には新たに一人が加わり、本日、小獅子役で舞を披露してくれました。

▲昨年までは笛役で活躍していましたが、「小獅子の舞」でデビュー。緊張せずに練習とおり舞うことができ、楽しかったという感想をいただきました。

▲舞手2年目を迎えた2年生の女子高校生は新たに中獅子で「さんぎりの舞」を披露。アップテンポのお囃子で息を切らしていましたが、力強さと柔らかさの特徴を思う存分表現してくれました。

両団体共に300年を越す伝承の歴史を誇りますが、伝統芸能の課題である昨今の後継者不足に対応するため、門戸を開け、地域一帯となった継承と保存に取り組んでいます。引き続き、皆様の暖かい応援と現地での観覧をよろしくお願いいたします。

※銚子口の獅子舞は12/15(日)開催の第9回春日部市民俗芸能公開事業でも舞を披露していただきます!本事業については広報紙や本ホームページでも詳しくご紹介いたします。

【常設展・展示替】水害の歴史を伝える資料を展示

明和3年6月下旬から大雨が続き、江戸川・庄内古川(中川)が「満水」となり、江戸川は西親野井の堤防、庄内古川は永沼の堤防がそれぞれ決壊しました。このとき市域は水害を蒙りました。

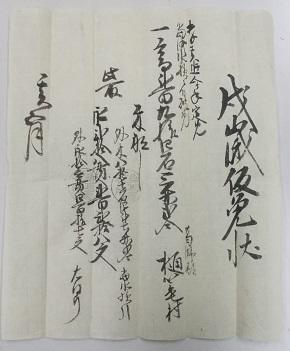

展示資料は、明和4年5月「樋籠村年貢仮免状」(当館所蔵)です。

この資料は、”関東郡代”伊奈備前守役所から、樋籠村の前年の年貢取り立て額を通達するものですが、水害により「水損」した田んぼの年貢米は「米なし」と全額免除されています。水害によって田んぼの作物は全く収穫できなかったことがうかがえます。

令和元年(2019)10月12日未明に上陸した台風19号により、日本列島は近年まれにみる広域的な水害に遭いました。市内では河川の決壊・氾濫は免れましたが、浸水の被害が少なからずありました。

こうした経験を得た私たちは、いまこそ資料が物語る郷土の水害の歴史を見つめなおしてみてもよいのかもしれません。

藤塚小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

明治から昭和期の民具・農具を見たり、実際に千歯こきを使い脱穀し、少し前の農家の仕事を体験しました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【お知らせ】11月10日歴史文化講演会の募集〆切

なお、11月16日・30日(全2回)に開催する歴史文化講演会「万葉の世界」の受講者募集は引き続き、受け付けております。お申し込みをお待ちしております。

桜川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

館長に兜をかぶせてもらったり、昔の春日部の写真を見て 今との違いに驚いたりしていました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

緑小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

少し昔に使われていた道具を実際に手に取ったり、千歯こきを使い脱穀を体験したり、懐かしい道具を触ったりしました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

【お知らせ】10月12日の古文書講座中止します

初回は11月9日(土)に繰り越しとなります。時間・会場は同じです。

なお、補講の予定は未定です。

受講者の皆様にはお電話にてお知らせしておりますが、念のためお知らせいたします。

豊野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

時代とともに変わっていった春日部を学芸員から説明を聞いたり、少し昔である昭和期の生活について、説明を聞くだけでなく、当時使っていた物を触ったりして体験しました。

郷土資料館では、10月1日(火)から3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催します。

昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

↑ 白黒映像が興味津々な児童たち♪

第9回民俗芸能公開事業の開催にむけて

第9回目を迎える今年度は、県の指定文化財である”西金野井の獅子舞”と市の指定文化財”銚子口の獅子舞”に出演いただきます。両団体は市内でも長き伝統を誇る獅子舞で、また、西金野井の獅子舞は地元の南桜井小学校で伝統芸能クラブをとおした後継者の育成を、銚子口の獅子舞でも地元の子供たちへの継承に力点を置いて取り組んでいただいていることから、『地域で育まれた獅子』と題したテーマを設けています。

▲舞台袖で当日の運営方法を両団体で協議・調整しました

●開催日時:令和元年12月15日(日)午後1時~4時

●会 場:庄和地区公民館(正風館)大ホール

▲舞台上で一連の流れを確認

詳細は広報かすかべ11月号や市公式ホーム、当ページでもお知らせしてまいります。

事前の申し込み等は不要ですので、是非、この機会に両団体の勇壮、かつ伝統の舞と地域の子供たちの練習成果をご覧になってみてはいかがでしょうか!おまちしております。

11月の歴史文化講演会のお知らせ

●11月10日「古地図で読み解く明治期の粕壁」※募集は〆切ました

日時:令和元年11月10日(土)10時~12時

場所:春日部市教育センター

講師:大川明弘氏(元春日部市史調査員、近現代歴史研究者)

定員:45名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

●11月16日、30日(全2回)「万葉の世界」

日時:(全2回)令和元年11月16日(土)、30日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

講師:堀越令子氏(文学研究家)

定員:100名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

古文書勉強会の成果(その13)

今回は、寛政7年2月「御鹿かりニ付御廻状写」を講読しました。

この史料は前に講読した「御鹿狩ニ付御触書之写」にも含まれる記事でしたが、若干記述が異なり、復習もかねて、史料の解釈を深めることができました。釈文は以下の通りです。

●神間村文書№353

(表紙)

「

御鹿かりニ付御廻状写

」

追而東西葛西領・渕江領・小金領村々より出人足ハ勢

子相済候上、御獲松戸河岸迄持送相勤事ニ付、

御狩相済候ハヽ一纏ニ集り残可申、尤御扶持方ハ

弐人分被下之候

当卯三月五日小金原 御鹿狩勢子人足割

村限出人足書面之通候条、別紙書付之趣

相心得、村毎宰領付添、三月二日朝四時迄別紙帳

面ニ記置候揃所江罷出、勢子差引役人之差図を

請、猪鹿追立ハ勿論立切とも可勤、右之外

村限有人別不残罷出、村内追立可申、老人子

供病人等差出候歟、又ハ遅参不参於致

は急度相咎条、得其意触書村下ニ令請

印飛脚之ものへ可相渡もの也

三河口太忠

竹垣三右衛門

卯二月三日 役所印

右村々

名主

年寄

百姓代

下総国葛飾郡中ノ台村地内字浅間下詰人足

下総国葛飾郡

一六人 花嶌村

一六人 細野村

一弐十三人 槙野地村

寺領共

一拾弐人 下木津内村

一拾三人 上木津内村

一六人 目沼村

一十弐人 屏風[ ]

一廿三人 宮前[ ]

一三十五人 鷲巣村

一廿五人 西宝珠花村

一拾四人 木ノ川村

一五拾三人 深輪村

一七拾三人 榎村

一四拾八人 芦橋村

一三拾三人 木崎村

一弐拾六人 西宝珠花村

一五拾壱人 上吉妻村

一三拾八人 下吉妻村

一九拾弐人 神間村

人足出方心得書付

一壱村限人足何拾何人何村と認候幟壱本

才料之もの持出人数右幟江引合可申候事

但シ才料之もの高張烑灯壱張宛持出可申候

一村限出人足ニ応し弁当并呑水等用意

可有事

但雨天御延引日送り被仰出候節之

ため二日分余慶ニ可持出事

一猪鹿追立用い候長七八尺之竹棒之内

壱人ニ付壱本宛并長三尺位之縄壱筋ツヽ

竹貝・細(ママ)貝之内壱ツ宛持出可申候事

但ㇱ本文之外鳴物勝手次第持出可申候

一右幟右挑灯弁当持人足は高割人数之外可出候事

右之通り心得無差支様可致候、以上

卯二月

次回の日程は、10月20日(日)14時~、次々回は11月2日(土)14時~を予定しています。

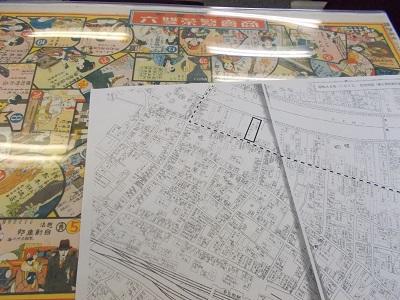

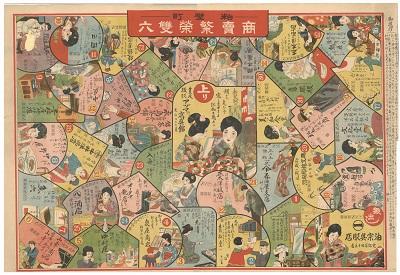

モダンな双六(新収蔵品)を展示しています

この双六は、昭和初めに印刷されたもので、双六のマスが粕壁町の商店の広告になっているものです。以前にご寄贈いただいた「粕壁町商売繁栄双六」とは別のタイプのもので、描かれている商店も異なります。双六については、お子さん向けの講座などで遊んだり、大いに活用させていただいています。まだまだ別系統の異本がある可能性もあります。

今回展示した双六に記載されている商店名は、以下の通りです。

油宗呉服店、島村忠太郎商店、伊勢三箪笥店、木崎六之助商店、大竹青松堂、丸清、泉屋商店、中村屋(洋品)、山幸商店、魚六、中野屋(食堂?)、幸松屋時計店、外島医院、岡田(そば屋)、後藤書店、永井商店、橋本薬局、正木洋品店、鍋屋(新聞?)、吉田屋(学用品)、文化堂、越沼自動車、興文堂、春日屋支店、正木洋服店、入舟、オータヤ靴店、丸八酒店、中井洋品店、中屋、岡村時計店、千歳、美ツ和食堂、産婆関根、松本洋服洋品店、鳥松商店、永島茶舗、アヅマ写真館

今回の展示では、これらの商店と以前いただいた双六の商店を、昭和48年(1973)の住宅地図(春日部市内では最古です)で所在地を示してみました。

昭和48年にの地図では見つからないお店、現在も続く老舗のお店など、粕壁の町並みの移り変わりがよくわかります。

いろいろ調べても、所在地や詳しい業種がわからない商店もありました。ぜひごらんいただき、わかることがあれば教えていただければ幸いです。

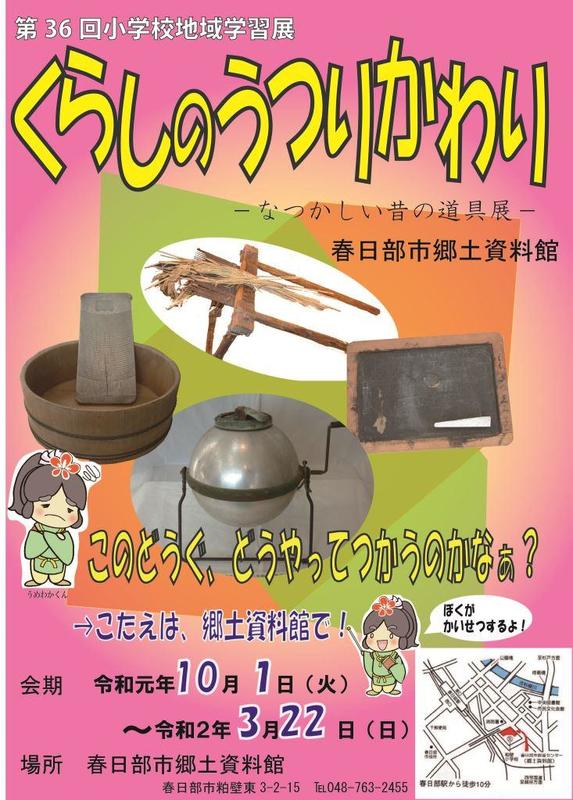

くらしのうつりかわり(小学校地域学習展)を開催します

小学校3年生の社会科で学ぶ「地域学習」に即し、主に明治から昭和時代に実際に使われた、日常的な道具や農作業用具を展示します。

小学生だけではなく、ご高齢の方や若い方も、懐かしい道具をご覧になって楽しめる内容となっております。

この機会にぜひ、ご家族お誘いあわせの上、ご来館ください。

<第36回 春日部市郷土資料館小学校地域学習展「くらしのうつりかわり」>

会期:令和元年10月1日(火)~令和2年3月22日(日)

会場:郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15 教育センター1階)

観覧料:無料

地域学習展ポスター(PDF:460KB)

春日部市郷土資料館9月の休館日のお知らせ

<9月の今後の休館日>

16日(月・祝)・17日(火)

21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)

30日(月)

9月21日(土)~24日(火)は、館内燻蒸作業を行うため臨時休館いたします。

ご迷惑をおかけいたします。

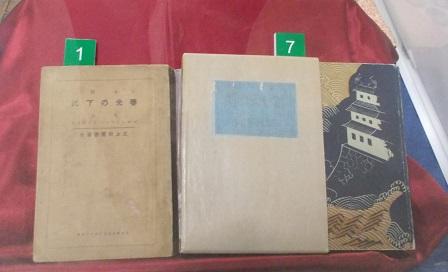

出張展示 庄和図書館 三上於菟吉と春日部展

これに先立ちまして、春日部市郷土資料館では、庄和図書館にて、ミニ展示「三上於菟吉と春日部 ~時代物・現代物・翻訳・随筆 多彩な作品たち~」展を9月12日(木)から開催中です。

三上於菟吉は、明治24年(1891)庄和地区木崎に生まれ、昭和19年(1944)に幸松地区八丁目で亡くなりました。代表作『雪之丞変化』をはじめ、映画化された作品多数のベストセラー作家でした。直木賞の初代選考委員を務めたほどです。庄和図書館での出張展示も3回目となります。

会場では、三上於菟吉の処女作『春光の下に』や宝珠花付近が舞台の『百萬両秘聞』、その他初期の翻訳本『獣人』、現代物の『白鬼』、唯一の随筆集『随筆 わが漂泊』、妻長谷川時雨の『近世美人傳』などの貴重書を展示しております。

また、今回はお手に取って、皆さまに触れていただける本を増やしました。処女作の複写本や翻訳『三銃士』、ご当地の時代小説『百萬両秘聞』、代表作『雪之丞変化』ほかの諸書をご覧になれます。

会期は9月30日(月)までとなっております。

郷土ゆかりの作家である三上於菟吉の世界に、ぜひ触れてみてください。

【常設展】日光道中の道標

常設展示にある道標(どうひょう)2基は、日光道中沿いに建てられていたものです。

向かって左側の背の高いものの実物(展示はレプリカ)は、位置は移動していますが、今でもかつて粕壁宿であった「かすかべ大通り」に建てられています。正面に「東 江戸、右之方 陸羽みち」、右面に「北 日光」、左面に「西南 いハつき」(西南 岩槻)、背面には、天保5年(1834)二月に、それまであった木の道標から、石の道標に変えたことが刻まれています。粕壁宿の西方、新町橋方面と岩槻方面に道が分かれる辺りに建てられていたものと考えられます。

右側のものは、古利根川の川ざらいの際に発見された実物です。正面に「向 江戸道」、右面に「此方 金ノ井 一里半 岩井 四里 宝珠花 二里 野田 三里」、左面に「此方 日光道中 関宿道 四里八丁 是ヨリ三町先庚申塔ヨリ右ヘ□」と刻まれます。背面には、嘉永6年(1853)に亡くなった女性のために、安政4年(1857)に建てたとあります。新町橋の八丁目側あたりに建てられていたものと考えられます。

8月31日(土)土器作り教室を開催しました!

8月4日(日)の1日目に笠間産の粘土をこねて、縄文時代と同じ粘土ひもを積み上げる「輪積み」技法で思い思いの土器を作りました。

土器の水分を乾燥させるため、約一か月間、教育センターで預かり、少しずつ、慎重に土器を乾燥させました。思ったよりも時間が必要なんですね。

土器を焼いている様子。熱気があたりを包んでいました。約600から700度で焼き上げます。

土器を焼いている間、希望する方は「ブルーベリー」の収穫体験を楽しんだり、「ろう石」をけずって「勾玉」を作ったり、火おこし体験と、様々な体験を行っていただきました。

内牧公園の近くの農園さんのご協力でブルーベリー収穫体験を行いました!農業振興課や観光振興課の職員も加わった庁内のコラボ事業です!

お子さん以上に一生懸命になって楽しんでいただいた保護者の方もいました。

参加者の皆さんが「夏休み最後に貴重な体験をできた」と喜んでくださいました。

肝心の土器焼きは不安定な天候にもかかわらず、ほぼ原形をとどめ、無事に焼き上がりました。

参加者の皆さま、ありがとうございました。来年も開催しますので、興味のある方、お待ちしております^・^

内牧地区にて開催中!

夏休み期間中、ご好評いただいた庄和図書館での巡回展が終了し、今回は内牧地区公民館で神明貝塚の巡回展を開催しています。

内牧地区は塚内古墳群をはじめ、内牧公園など周辺でも神明貝塚と同じ縄文時代の遺跡も数多く確認されており、春日部市内でも歴史的に古くから人々が暮らしていた地区でもあります。

暑さも和らぎつつあるこの季節、内牧地区公民館で神明貝塚の展示をご覧いただいた後、内牧地区の歴史散策などはいかがでしょうか?

場 所:内牧地区公民館 1階ロビー(講堂前)

会 期:令和元年9月3日(火)~12月中旬(予定)

休館日:月曜日・祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

その他:文化祭などの公民館行事の際は展示を一時休止することがあります

記念講演会・ミュージアムトークを開催しました

満員御礼となった会場では、当日どうしても拝聴したいというお客様も多くお見えになり、122名もの方にお集まりいただきました。

水村先生のご講演は、鈴木久五郎がこれまでいかに評価されてきたか、久五郎が口述した資料から、彼の投資哲学を読み解くお話でした。先生は、久五郎が、ただの「相場師」「成金」ではなく、企業の合同や信託会社の設立など日本の経済界のうねりのなかで大きな信念をもって株に投資していたことを評価され、久五郎には才覚や株取引のための努力を惜しまなかったのではないか、とその人間像に迫った意欲的なお話しでした。日頃より、企業経営者や投資家の方々とご交流があり、経営学の専門家である水村先生ならではの重要なご指摘で、大変有意義なひと時となりました。

個人的には、戦後から平成のバブル崩壊まで、久五郎がいかにマスメディアにとりあげられてきたのか、という問題を興味深く拝聴しました。展示担当者は無自覚ですが、2019年の今、春日部市郷土資料館が「鈴木久五郎」をテーマに据えた歴史的な意義も、実はあるのかもしれませんね。

受講者からは「成金のイメージが覆され、面白かった」「人柄や考え方を知れてよかった」「春日部に偉大な人物がいて驚いた」など、ご感想をいただきました。

翌日9月1日(日)にはミュージアムトークも開催し、関連事業は、おかげさまでご好評のまま、すべて終了しました。

企画展示「元祖!成金鈴木久五郎」展も、残りあとわずかです。

鈴木久五郎を春日部でみられるのは、9月8日(日)まで。

8月31日の記念講演会は受付を終了しました

たくさんのお申し込みを頂き、誠にありがとうございました。

講演会当日、お申込みいただいた方の出欠状況を確認した上で、当日受付を行います。ご希望の方は、13時55分に春日部市教育センター2階、視聴覚ホール入口にお集まりください。

なお当日受付の場合、机が無いイスのみのご案内になる場合があること、またご期待に沿えない場合があることをあらかじめご了承ください。

●企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

講師:水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)

日時:令和元年8月31日(土)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

常設展示をご堪能いただきました

かすかべ案内人の会は、ボランティアで市内の観光を案内されている団体で、当館にも県内外のお客様をご案内していただき、大変お世話になっております。普段、お客様をご案内されてはいますが、一部更新した常設展示をじっくり見たことがなかった方が多いとのことから、今回、同会の研修会として常設展示を学芸員が展示解説することになりました。

まず、館長が当館開館の経緯について説明。

そして、考古分野の学芸員による解説。

最後に歴史分野の学芸員による解説。

約2時間かけて、時に質問もまじえながら、じっくり常設展示をご観覧いただきました。今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。

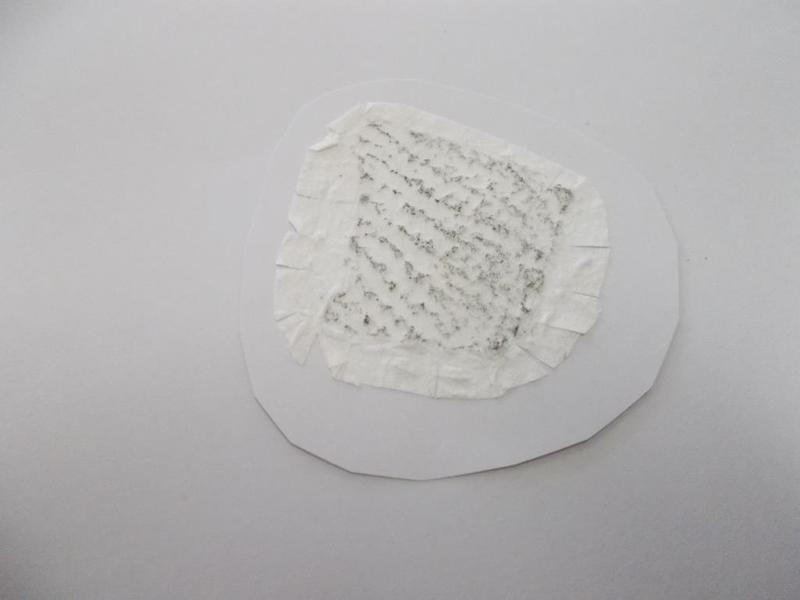

土器の拓本をとってみようを開催しました

当日は、総勢8人の皆さんに参加していただきました。また高校生ボランティアの三澤さんにお手伝いただきました。誠にありがとうございました。

拓本は、デコボコしたものの様子を紙にうつしとる作業です。縄文土器は、その名の通り、デコボコした縄文の文様が土器についていますので、拓本によってそれを紙にうつしとることができます。考古学の研究でも昔から使われてきたものです。

拓本を始める前に、展示室でいろいろな縄文土器を観察しました。

拓本をとる土器をみんなで選びました。

画仙紙(がせんし)に水をつけて土器と密着させます。

紙が乾いてきたら、墨をつけます。

拓本をとったあと、最初に書いた観察メモと拓本と土器を比べてみました。

(考古学者顔負けの観察メモ!)

みなさん時間いっぱいまで、たくさん拓本をとってくれました。 また開催しますので、ぜひご参加ください。

「粕壁宿めぐり」参加者を募集しています!

今年度は、9月19日(木)、20日(金)に予定しており、昨年度までと案内ルートを若干変更しています。

また、本事業は、「日光街道埼玉六宿連携スタンプラリー」関連事業・「かすかべ健康マイレージスタンプカード」スタンプ付与対象事業にもなっていますので、スタンプ集めや健康作りにもお役立てください。

普段は入ることのできない商家の蔵の中など見学できる機会になりますので、皆さんの御応募をお待ちしています。

応募の詳細は、こちらで御確認ください。

古文書勉強会の成果(その12)

今回、4月から4回にわたり読み続けてきた、寛政7年「御鹿狩ニ付御触書之写」の講読がようやく終わりました!

みなさまにもその成果を公表いたします。今回は長文なのでPDFファイルにしてみました。古文書翻刻の成果はこちら(PDFファイル240KB)

この史料は、寛政7年(1795)2月から3月にかけての小金原御鹿狩(おししがり)に関するもので、前半の神間村に下達された幕府の触書の写し、後半の3月2日から6日にかけ実際に小金原に勢子人足として動員させられた神間村の村人の備忘録からなります。

後半の備忘録は、神間村の愛宕山を出立して、江戸川を渡船でわたり、現在の野田市域から猪鹿を「御立場」に追い詰める過程が記録されています。御鹿狩が行われた5日には「御かり」を「見物」しており、「其面白事筆ニも尽し難し」と記しています(下の画像参照)。

みなさん、古文書を読んで御鹿狩について理解を深められたようです。

次回の古文書勉強会は、9月7日(土)14時~です。また別の御鹿狩の史料を読み始める予定です。

ミュージアムトーク開催&追加日程のお知らせ

前回のミュージアムトークは冗長になった(実習生からキビシイご批判をいただきました)ので、今回は少し短めに。とはいえ、45分かかってしまいました。

ご来館いただいた方には東京からお見えいただいた方もおり、解説の後には、たくさんのご質問をいただきました。市民の方からは、久五郎ゆかりの八丁目や粕壁のことについて、ご教示いただきました。ありがとうございました。

【緊急告知】

さて、このミュージアムトーク、ご好評いただいておりますので、急きょミュージアムトークの追加日程を以下のように組んでみました。

・令和元年8月16日(金)午前10時30分~、午後3時~(各回30~40分程度)

・令和元年8月22日(木)午前10時30分~、午後3時~(各回30~40分程度)

実は、8月22日は久五郎の誕生日(明治10年生まれなので、生誕142周年)、8月16日は命日(昭和18年没なので没後76周年)にあたります。ちなみ、誕生日についてはパンフレットでは8月23日としています。これは娘の文子さんが久五郎の肖像写真にメモ書きしているものですが、諸資料により22日が妥当のようです。

いずれも久五郎にゆかりのある日付「鈴久デー」です(実は展示が始まってから気づきました)。ともに平日にはなりますが、ぜひともお越しください。

常設展示「神明貝塚の縄文人」コーナーにパネルを追加しました

このコーナーでは、神明貝塚で出土した縄文時代の人の頭骨と、坊荒句遺跡で出土した江戸時代の人の頭骨を並べて展示しています。

展示している縄文時代の頭骨は全体的に丸く、上の歯と下の歯がすき間なくかみ合います(毛抜き状咬合)。目の穴が大きい特徴もあります。これに対し江戸時代の頭骨は長細く、上の歯が下の歯より前に出るかみ合わせになっています(はさみ状咬合)。

ぜひ涼しい資料館で、実物の人骨をご覧になって、ちがいを感じてください。

「神明貝塚の縄文人」コーナー

縄文時代の人骨と江戸時代の人骨

常設展示「ベッドタウンとしての春日部」に写真を追加しました

昭和36年には一面に水田が広がっていた春日部駅西口は、9年後の昭和45年には、ふじ通りをはじめとした現在とほぼ同様の街路が整備されています。

なお、国土地理院の空中写真は下記のサイトから閲覧することができます。さまざまな年代の全国の空中写真が閲覧できます。

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

「ベッドタウンとしての春日部」コーナー

昭和36年国土地理院撮影の空中写真

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「からくり屏風」を作りました。

屏風にみたてた板を動かしていくと、4つの絵柄が出てくる不思議な屏風に、参加した子供たちは大変喜んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和元年11月17日(日)に「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作ります。ご参加をお待ちしています!

博物館実習7日目

こんにちは、博物館実習生の岡本悠香です。

本日は、白岡市生涯学習センターのこもれびの森と、幸手市郷土資料館に見学に行きました。

午前中に行った白岡市生涯学習センターのこもれびの森から紹介します!

こもれびの森は平成30年10月に出来たばかりで、図書館と資料館、生涯学習施設が揃っている複合施設です。

一階は、展示室や児童書コーナー、地域・行政コーナー、多目的ホールがあり、二階には一般書コーナーや学習室、創作室、会議室、防音の音楽スタジオが設置されています。

本日は見学ということで、一般の方が入れないような場所である収蔵庫や特別収蔵庫、閉架書庫も学芸員の杉山さんに案内して頂きました!

出来たばかりということで、収蔵庫や特別収蔵庫にはまだまだ資料が入るスペースがありましたが、受け入れる資料によってはすぐにいっぱいになってしまうと話していました。

特別収蔵庫

閉架書庫も見せて頂きましたが、一般には置いていない図書から市役所で取り扱っていた資料まで置いてありました。

こもれびの森では、毎月の第三土曜日にはハンズオン・デイが実施されているそうなので、ぜひ参加してみてくださいね!

お昼をはさんで、午後からは幸手市郷土資料館に見学に行きました。

原さんと岩澤さんにお話を聞きました!

幸手市郷土資料館もこもれびの森と同様で平成30年10月に開館し、もともと准看護学校の校舎を幸手市郷土資料館として使っています。

入口はバリアフリーが行き届いていて、足が不自由な方でも安心して見学できると思いました。

まず初めに、歴史展示室から見学させていただきました。

歴史展示室では、今の幸手ができるまでの歴史や、幸手にゆかりある人物の展示がされていました。

民具資料展示室は別館で、元々は吉田中学校だったとお話を聞きました。約80年前の建物で、くらす、まもる、つくるをテーマに展示されていました。

民具資料展示室~まもる~ 消防やまつり行事の道具の展示

こうして二つの資料館を見て、それぞれの館で大事にしていることや、それぞれの館の悩みなど、利用者側からだと見られないような、考えられないようなところまで、実習生のみんなで考えることができたと思います。

二つの館の見学を終えてからの感想会

今日で令和元年度の博物館実習生のブログはおしまいですが、とても楽しく、そしてなにより自分の身になることがたくさん学べたと思います。

学芸員になったら、どんな博物館にしたいのか。

最後の実習の日までしっかり考えて、答えを出し、実習を終えたいと思います!

(令和元年度博物館実習生 岡本悠香)

「成金鈴久」展、始まっています

本展では、小説や映画では語られなかった、鈴木久五郎の実像を紹介するものです。

「こんな人が春日部出身にいるなんて知らなかった」「こんなに鈴木久五郎の資料があるなんてびっくり」など、観覧された方にも、こ好評いただいているようです。

今回の展示では、「成金気分で↑↑記念撮影こーなー」や、週替わり展示「今週の鈴木久五郎日記」も用意して、子どもからご高齢の方まで、またリピーターの方にも楽しんでいただけるようにしています。

先日は、高齢者施設のみなさんに、記念撮影コーナーをお楽しみいただきました。お札の帽子にタスキをかけて、大きなお金と金の延べ棒をもって、ニッコリ笑顔でハイチーズ。お金が嫌いな人はいないようですね。

「元祖!成金鈴木久五郎」展は、9月8日(日)まで。関連イベントも用意していますので、あわせてお楽しみください。

博物館実習6日目

本日は、台風で天気が荒れる心配がされましたので、午後1時から実習が開始されました。

初めに博物館における資料の受け入れから、整理、保存に至るまでの過程を学びました。

これからこの過程の内に関わる緊張感と好奇心でいっぱいになりました!

以前の実習生が作成した資料カードを参考に、いよいよ粕壁の塩問屋の資料整理が始まりました。

資料館の駐車場にて作業を行いました。

実習生一人が一箱ずつ担当し、作業を進めました。中に入っているものを取り出し、調査カードに書き留めていく作業です。

作業の様子

私が担当した箱には、塩販売の金銭書類や取引先の名称等が書かれた書類が多かったです。

出来上がった調査書

約2時間、一人につき3、4箱の資料整理を終え、本日の実習は終了しました。

受け入れた‘’モノ‘’が、博物館の‘’資料‘’に変わるまでの大変さを実感したとともに、学芸員の仕事の重要さを改めて理解しました。

(令和元年度 博物館実習生)

彩の国東部・北部ミュージアムスタンプラリーを開催しています

この機会にぜひ、埼玉県、東部、北部地域の博物館や資料館、美術館、水族館にご来館ください。

対象:中学生以下

開催期間:令和元年7月20日(土)~令和元年12月1日(日)

※期間中でも景品がなくなり次第、終了します。

スタンプ台紙

各館で配布しています。

景品

スタンプ3個→おみくじ付きシャープペンシル

スタンプ5個→はにわ形貯金箱

開催館

春日部市郷土資料館、三郷市立郷土資料館、宮代町郷土資料館、ミニ博物館”地球&宇宙”、草加市立歴史民俗資料館、八潮市立資料館、久喜市立郷土資料館、日本工業大学工業技術博物館、サトエ記念21世紀美術館、蓮田市文化財展示館、幸手市郷土資料館、行田市郷土博物館、埼玉県立さきたま史跡の博物館、さいたま水族館、(公財)長島記念館、立正大学博物館、羽生市立郷土資料館、埼玉県立川の博物館、鉢形城歴史館、熊谷市立熊谷図書館 美術・郷土資料展示室、本庄市立歴史民俗資料館、早稲田大学考古資料館、上里町立郷土資料館

博物館実習5日目

今日は13時から、わらじづくりの親子体験講座が行われました。

講座の準備に時間がかかるため、今日はこれまでよりも1時間はやい9時開始でした。まず最初に取りかかった作業は会場づくりです。午後からはじまる本番に備え、道具や材料の下準備を行い、プログラムの流れを確認しました。

講座内で紹介する衣装の確認をしているところです

体験講座は2時間ほどでしたが、2日前に一度自分たちでわらじをつくり、入念に打ち合わせを行いました。

いよいよ本番です。今日のわらじづくり体験講座には、親子3組10名の方々に参加していただきました。ありがとうございました。

私は江戸時代の旅人の衣装を着用し、どのような衣装なのか参加者の方々に紹介しましたが、皆さん熱心に聞いてくださりうれしかったです。

実際に着用した写真です

実習生が参加者に教えます

本日開催されたわらじづくり体験講座は、無事に終えることができました。はじまる前は不安でしたが、ほかの実習生も参加者の方々に上手く教えられたようでよかったと思います。残りの実習日も最後まで頑張りたいと思います。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習4日目

実習4日目に入りました。今日は、埼玉りそな銀行春日部支店にて、「双六からむかしの粕壁を考えてみよう!」という講座を行いました。私たち実習生は、進行役として実際の運営を任されました。

まず、午前中は本番に備えてリハーサルを行い、そこで感じた問題点を話し合っていきました。

また、参加する子どもたちがよりゲームを楽しめるよう、景品も作成しました。

午後3時から講座が始まりました!

使ったものは昔の地図と双六シートです。双六のマスをよく見ると当時存在した店の名前が書かれているので、地図からそれらを探していきました。店が見つからず苦戦している子もいましたが、皆さん真剣に取り組んでいました。

後半は実際に双六に挑戦してみました。このときが一番盛り上がりました!

どの目を出せばゴールにたどり着くかな

この活動を通じて、教育普及にあたっての心構えを学ぶことができました。

なにより、子どもたちの多くが講座に夢中になってくれて嬉しかったです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習3日目

今日は7月27日(土)に行なう、夏休み体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」の準備を行いました。

まず午前中は縄ない(縄をより合わせる)をするために、わらの芯の部分を取り出す作業(わらすぐり)をしました。この作業は時間がかかる作業で、手間のかかる工程でした。

千歯こきを使っている様子

作業中、通りかかった方が声をかけて下さり、話をしたりしましたが、市民の方とこの何気ない会話で、資料館を訪れてもらうひとつのきっかけになっているのかなと感じました。

芯を取り出しています!

午後は、まず取り出した芯を「わら打ち」して、わらが柔らかくしなるようにしました。

砧(きぬた)という道具を使ってたたきます!

ここでやっと、縄ないとわらじ作りの作業に取りかかれます。

編み方を習得すると、簡単に作れます!

実習生みんな、なんとか形になりました(^^)

7月27日(土)体験講座では、わらじ作りのほかに、紙芝居や、江戸を体験できる記念撮影コーナーも用意しています!

ぜひお楽しみに!

(令和元年 博物館実習生)

夏休みイベントのご案内

●7月27日(土)体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」

わらじを作ってはいてみます。

日時:7月27日(土)13:00~16:00

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月3日(土)体験ワークショップ「蓄音機で音楽を聴いて昔のおもちゃを作ってみよう」

蓄音機で音楽を聴いたり、春日部の伝説の紙芝居の上演や簡単なおもちゃ作りをします。

日時:8月3日(土)10:30~、15:00~の2回

対象:小学生まで(保護者同伴可)

申し込み不要です。郷土資料館に直接お越しください。

●8月18日(日)夏休み学芸員教室「土器の拓本をとってみよう」

土器の模様を拓本にとってみます。

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙、汚れてもいい服装

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月31日(土)企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)を招き、明治・大正時代に成金や現代の経営倫理などについて、分かりやすくお話しいただきます。

日時:令和元年8月31日(土)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

定員:100人(申し込み順)

申し込み方法:直接、または電話で郷土資料館にお申し込みください。

博物館実習2日目

実習期間二日目の今日はミュージアムトーク見学から始まりました。まず見学をするにあたっての事前学習を行いました。

ミュージアムトークは「元祖!成金鈴木久五郎-鈴久を生んだ商いのまち春日部-」の展示についてのものです。私は春日部市民ですが、元祖成金が春日部から生まれていたことに驚きました。鈴木久五郎さんについて展示として見るだけではわからないような興味深いお話を聞くことができました。

ミュージアムトーク解説の様子

「元祖!成金 鈴木久五郎」は9月8日(日)までの開催です。この後のミュージアムトークは、8月10日(土)と9月1日(日)に行われます。ぜひご来館ください。

↑記念写真の撮影もできます!!

午後からは土器・石器の洗浄と拓本をやりました。

土器・石器の洗浄では大きな欠片から小さいものまで、実習生全員で一つずつ丁寧に水で汚れを落としていきました。

洗浄中の板碑

拓本作業では、土器の欠片を拓本にしました。初体験の人が多く、一つ一つの作業を手探りながらも無事に作業を終えることができました。

拓本作業中の実習生

拓本完成資料

二日目は実習生同士で会話をすることも増えてきました。明日からも、より一層学芸員の知識と仲間との関係を深められるようにしていきたいです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習1日目

本日から博物館実習が始まりました。初日ですので、午前は館長からご挨拶を頂き、学芸員の鬼塚さんから施設の説明を聞きました。

その後、施設内を案内して頂きました。燻蒸室や収蔵庫を見せて頂きました。私は収蔵庫や燻蒸室を実際に見たのは初めてだったため、資料の保存の仕方などがよくわかりました。最後に展示室の案内をして頂き、展示物の解説をしてくださりました。

午後からは、最初にディスカッションを行いました。内容は「資料館について」「学芸員資格を取った理由」などです。実習生一人一人意見が出てきたのでお互いの考えがよくわかりました。

次に、資料館が実際に所有している資料を使って、その取扱いを学びました。取り扱った資料は、壺形の土器と巻子、掛け軸です。巻子と掛け軸は学校の授業で取扱いの仕方は教わっていたのでそれなりに扱えていたのではないかと思います。しかし、土器は初めて扱ったので少々苦戦してしまいました。今後のためにもよく復習しておきたいと思います。

(令和元年度 博物館実習生)

7月21日に公開された民俗芸能

午前9時から西金野井香取神社を中心に午後6時まで、幾度も舞が披露された、県指定無形民俗文化財「西金野井の獅子舞」では、1学期から舞やお囃子に取り組んでいる南桜井小学校『伝統芸能クラブ』の皆さまをはじめ、クラブの卒業生である中学生2年生や高校生が児童の舞を後押ししてくれました。4~6年生のクラブ活動に加え、他校の6年生、そして小学校就学前からお父さんと共に獅子舞に参加している2年生と、多彩な構成の後継者が日頃の練習成果を発揮してくれました。

▲天狗役はOBの中学生、獅子役は2年生と5年生、巫女役もすべて小学生で構成。

3年ぶりの辻切りから幕開けした市指定無形民俗文化財の「銚子口の獅子舞」の祭礼では、お囃子役に新たな小学生が加わり、緑豊かな田園風景に篠笛の音色が響き渡りました。午後の銚子口香取神社での公開では、今春にお披露目された女子高校生による子獅子の舞が公開され、日々の練習成果に盛大な拍手をいただきました。

▲忙しい高校生活と地元の伝統芸能の練習を両立に感謝!

倉常地区では、市指定無形民俗文化財「倉常の神楽ばやし」が午前の辻切り、そして夕方からの地域の夏祭りで公開されました。

地域の皆さまのご協力で、例年、飲食の屋台、そしてビンゴゲームと、神社を会場とした、地域一体となった”夏祭りの原風景がここでは継承されています。

▲親子2代、さらには祖父と孫と、代々の伝統の音色が継承されています

お囃子の打ち鳴らしでは小学生3年生、さらには中学生3年生が加わり、親子2代、3代の共演が実現されました。

全国的には伝統芸能の継承に大変な危機感が広がっています。春日部市ではどの保存会でも創意工夫のもと、後継者の養成が着実に芽生えつつあります。秋の祭礼での公開に加え、12月には複数の団体による公開事業の開催を予定しております。出演団体やテーマなど、詳細が決まりましたら、追ってお知らせいたします。

7月14日に公開された民俗芸能

榎集会所で「榎の囃子神楽」が公開され、親子二代、三代の共演もありました。

▲小学生によるテンコ(狐)の舞。お父さん、おじいちゃん、妹さんのお囃子に合わせて軽快な舞が披露されました。

▲例祭のトリの「大黒舞」。艶やかな衣装を身にまとい、背後では娘さんの締め太鼓が軽やかに響きました。

秋の富多神社の祭礼(10月15日)でも公開されます。

赤沼地区の集会所では、赤沼の獅子舞が公開されました。

▲子供獅子の太夫を先頭に三匹獅子が元気よく舞われました。今年も6年生を中心に一生懸命練習した成果が拍手喝采をいただきました。

▲約30年ぶりに祭礼が雨天により集会所で開催され、ほぼ初めての屋内での「弓くぐり」。カメラが追い付かないほどのスピードで弓を無事にくぐる様は圧巻でした。今年の豊作が祈願されました。

赤沼の獅子舞も10月中旬に秋祭礼が予定されています。秋には豊作に感謝し、楽しく滑稽な「神楽」の演目が多数演じられます。

各団体の公開日は当ホームページでお知らせいたします!

公開日迫る!西金野井の獅子舞の練習

▲2組の舞手7名が額に汗を流しつつ「芝舞」の形を復習

▲舘野校長先生も毎晩、練習に足を運んでくれています。また、クラブOGの中学生1年生も練習に加わり、後輩たちに笛の指導をしてくれています!頼もしいかぎり。

▲保存会の方々も子供たちの見本になるよう、必死に形の仕上げに入りました。

公開に向けた練習は今秋金曜19日まで続きます。21日は午前10時から「西金野井香取神社」拝殿で行われ、午後5時まで幾度か舞われます。

年1回の公開、そして南桜井小学校の児童の皆さんの愛らしい舞もございますので、是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。