二小ダイアリー

書き初め練習

12月9日(月)、10日(火)に、3~6年生は体育館で書き初め練習を行いました。今年度も講師は戸沼先生にお願いしています。今回のお題は3年生「毛まり」、4年生「うめの花」、5年生「新しい年」、6年生「初春の風」です。子どもたちそれぞれが大きな用紙に大きな筆で力強い字を書いていました。

3年生は初めての書き初め練習です。体育館の広さ、準備の手順と初めてのことばかりで勝手がわからず、戸惑っている様子も見られましたが、戸沼先生からの指導で心構えや書く時のポイントを学んでいくと、背筋を伸ばした良い姿勢で練習に臨みました。普段半紙に練習をしている書写ですが、長い書き初め用紙に大きく書くことに最初は悪戦苦闘!しかし、書けば書くほどどの子もどんどん上達していきました。4~6年生はこれまでに経験をしているので、準備や練習などの一連の流れがスムーズでした。

今日学んだことを冬休みの練習にも是非生かし、世界で一つだけの素晴らしい作品を作り上げてください!

3年生「毛まり」 4年生「うめの花」

5年生「新しい年」 6年生「初春の風」

持久走記録会

11月26日(火)に持久走記録会を実施しました。晴天にも恵まれ、絶好の記録会日和となったこの日、子どもたちは約1ヶ月間の練習の成果を発揮し、見事に走りぬきました。この記録会は、練習を始める前と練習を積み重ねた後で、どれだけ持久力が身についたかを計るものです。「これまでで一番たくさん走れた!」という声を記録会後多くの子どもたちから聞くことができました。練習を始める前の記録よりも長い距離を走ることができ、自己ベストを大きく更新したようです。1年生も初めての持久走練習と記録会でしたが、皆意欲的に取り組みました。これから本格的となる寒さに負けない丈夫な体を作ることもできました。是非ご家庭でも継続的に体力づくりや丈夫な体づくりに取り組んでほしいと思います。

ご多用の中応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、熱い声援をありがとうございました!

2年生町はっけん

11月15日(金)に、2年生は「町はっけん」を行いました。生活科の授業の一環で、6月・9月の探検に続いて3回目です。今回は、学区にある事業所の店舗や施設などを見学したりインタビューしたりすることが目的です。先週の茨城への校外学習は1日良いお天気に恵まれましたが、この日は小雨の降る肌寒いお天気でした。朝の会を終え、準備を済ませた子どもたちは各事業所へと出発しました。

各事業所では、挨拶の後、「質問してもいいですか?」と準備してきた質問をインタビューしたり、施設内を案内してもらったりしました。どの施設にも初めて見る発見があり、子どもたちは気づいたことや説明してもらった内容をしっかりと書き留めていました。

学校に帰って来てからは、振り返りとお礼の手紙作成の時間です。子どもたちは、たくさんの人々が自分たちの生活に関わっていることに気づき、感謝の言葉と学んだことを手紙に書きました。町はっけんによって自宅や学校の周辺にどんな店舗や施設があるのかを知ると共に、そこで働く人たちや仕事内容も学ぶことができました。今後はこの学習の範囲をさらに広げて、3学期には「自分発見」を、3年生では社会科で我孫子市についての学習を進めていきます。

ご協力いただいた事業所の皆様、また、子どもたちに付き添ってくださった保護者の皆様、寒い中ご協力ありがとうございました!

4年生高齢者疑似体験

11月11日(月)に、4年生は高齢者疑似体験を行いました。

ご協力くださるのは我孫子市社会福祉協議会から講師の遠藤さん、天王台地区高齢者なんでも相談室の皆さん、天王台地区社会福祉協議会委員の皆さん合わせて25名です。今回は高齢者を疑似体験することで、その実際に体に起きる不自由さがどんな感じなのか、その大変さや困り感を実感することが目的です。

始まりの挨拶を終えると早速3つのグループに分かれて体験開始です。

「A体験」では、体におもりや色々な装具をつけて、体の動かしにくさを体験します。椅子から立ったり座ったり、杖を突きながら歩いたりしましたが、なかなか思うように歩くことができません。装具を外した子どもからは、「普段できていることができなくてびっくりした」「おじいちゃんおばあちゃんはこんなに大変な思いをしているということがわかった」などの感想が聞かれました。

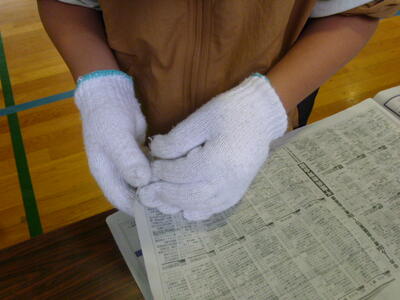

「B体験」では、軍手のみを装着し、手の不自由さを体験しました。

お箸を使って豆を移すことを試みましたが、これがなかなか上手につかめません。また、同様に床に落とした小銭を拾う、新聞をめくるのにも子どもたちは四苦八苦していました。手先の感覚が普段と全然違うことに子どもたちは不自由さを感じていました。

最後の「C体験」では、ゴーグルのみを装着して、視力の低下体験をしました。緑や赤、黄色の案内や表示を、目を凝らしてよく見てみましたが、「ぼやけて見えるので、何を表している案内や表示なのかがわからない」といった感想が数多く聞かれました。

全ての体験を終えると振り返りタイムです。子どもたちからは、「体のあちこちが痛い」「ゆっくりにしか動けない」「いつかは自分もそうなるのかな?」という感想や疑問がでてきました。講師の先生からは、「お手伝いすることありますか?」などと高齢者に優しく声をかけながら接してほしい、身近な人から声かけをしてほしい、体験した大変さはいつまでも忘れないでほしいなどお話をいただきました。

この体験を通して、子どもたちには高齢者の大変さを理解すると共に、相手を思いやったり、気遣ったり、手伝おうとする「優しい心や気持ち」が育ちました。もちろん高齢者だけでなく、自分に関わる全ての人に対して、思いやりや気遣いをもって接することができるようになってほしいと思います。そしてその思いやりや気遣いは、いつかきっと自分に返ってくることでしょう。

講師をしてくださった我孫子市社会福祉協議会の遠藤さん、天王台地区高齢者なんでも相談室の皆さん、天王台地区社会福祉協議会委員の皆さん、貴重な体験をありがとうございました!

5年生校外学習

11月6日(水)に、5年生は茨城県結城市の「紬の里」とつくば市にある「つくばエキスポセンター」へ校外学習にでかけました。朝早くの登校だったので、バスの中で出発の会はバスに乗ってから済ませました。これから色々な体験ができるとあって、子どもたちの目は出発からとても輝いていました。

「紬の里」に到着した子どもたちは、こちらで「機織り」と「藍染」に挑戦しました。まず1組は「機織り」、2組は「藍染」の体験です。

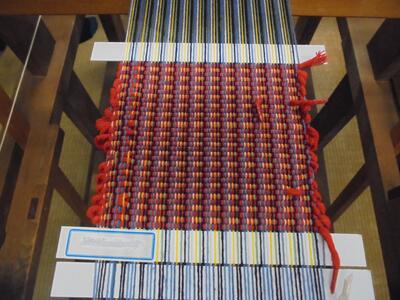

機織りは、機織り機に縦に張り渡した複数の「タテ糸」に、横方向の「ヨコ糸」を入れて布を織り上げて交差をさせていく手工芸です。織り上げる手順ですが、上糸と下糸を入れ替えるペダルを踏みながら、機織り機に張ってあるタテ糸に、ヨコ糸を通してトントンと手前に入れ込みます。左のペダルを踏みながら、左からヨコ糸を通す、次に右ペダルを踏みながら、右からヨコ糸を通す、この作業を繰り返して長さが10cmになるまで織り込みます。そうしてできたのは、オリジナルのコースター!ここまで作ったら、あとは職人さんが仕上げの作業をして学校に送ってくれます。受け取りが待ち遠しいです!

「藍染」は、植物染料「藍」を用いた染色技法です。こちらの「紬の里」さんでは、日本で最も一般的に使われ栽培している国産の「たで藍」を使っているとのこと、たで藍の葉を乾燥させ、発酵させた蒅(すくも)と呼ばれる染料を用います。「藍染」で使用する生地は、予め学校で準備をしていきました。「ハンカチ輪ゴム絞り」といって、ハンカチの折り方と輪ゴムのかけ方や本数によって色々な模様を作ることができます。子どもたち一人ひとりアイデアを考え、世界に一つしかない模様を考えて輪ゴムで縛りました。会場では、汚れてもいいようにビニールのエプロンをかぶり、手袋をはめて、いざ染めます!器に入っている藍液に生地を浸し、その後空気にさらすと、直後は黄土色となりますが、徐々に酸化してきれいな青に発色をしてきます。染め終えて水で締めると作品の完成です!

後半はクラスを交代して両方の体験を済ませた子どもたちは、バスに乗り昼食場所へと移動しました。晴れていれば芝生の広場にレジャーシートを広げてお弁当を食べる予定でしたが、パラパラと雨が降ってきたためにバスの中で昼食をとりました。昼食後はもう一つの見学場所、「つくばエキスポセンター」に向かいました。

「つくばエキスポセンター」は、研究機関が集まるつくばの中心で科学技術を見て・触れて・楽しむことができる科学館です。到着してすぐに館内の見学開始!「体験・相談コーナー」で質問したり、実際に体験したりすることで、子どもたちの興味や関心は大いに刺激されました。また、エントランスホールで行われた「身近な気体」のサイエンスショーでは、普段なじみのある気体の性質を実験によって知ることができ、子どもたちも大興奮でした!

普段学校では、学年・学級の単位で活動する子どもたちですが、今日のこの体験は、活動のめあてを自分自身で決めるなど、自主的に行動することが求められました。「公共のマナーやルールを守る」「日程や予定を覚える」等、自らが決めためあての達成を目指して行動しましたが、うまくいったこといかなかったことなど、それぞれの新たな課題にもたくさん気づきました。この気づきは、これからの学校生活や家庭生活に活かしていくとともに、自分自身の「あるべき姿、ありたい姿」を考え、将来の夢や希望へと繋げてほしいと思います。