文字

背景

行間

日々の様子

飼育委員会集会

今朝の児童集会は、飼育委員会の集会でした。

飼育している動物の中のヤギにスポットを当てて、紹介とクイズを行って周知・PRをはかっていました。

まずはヤギの世話の手順の紹介です。

朝、小屋から出して放牧場に連れていき、その間に小屋を清掃します。

帰りはまた小屋に戻します。行くものですから、言うことを聞かない日もあります(笑)。

ヤギのエサの寄付もしっかりアピール(^.^)。

続いてクイズ。

ヤギの目(黒目)はどんな形か?、食べられる草はどれか?などなど・・・。

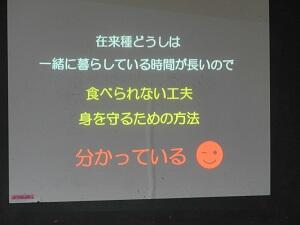

普段近くにいて飼育しているからこそわかる問題ですね。

クイズの解答発表の時の小太鼓が、とっても上手でした!

飼育委員会の皆さん、準備ご苦労様でした!

3年生は集会後に体育館に残って学年集会。

2年生に引き継ぐうさぎの世話について、打ち合わせを行っていました。

いよいよ2年生にうさぎがいきます!

熱中症特別警戒アラートについて

今年度より、「熱中症特別警戒アラート」が始まっています。

これは、前日から翌日の高温が予想され、熱中症に対する厳重警戒が必要となる場合に、環境省から前日14時以降に発令されるものです。

「熱中症特別警戒アラート」が発令された場合は、子供たちの安全と健康を守るために、教育活動も制約を受けざるを得ません。

具体的な発令時の活動の仕方については、細かな部分はケースバイケースとなることが多そうですが、多摩市としての基準が示されていますので掲載いたします。

多摩市HP 「学校における熱中症特別警戒アラート発令時の対応について」

配布するお手紙

06.26 熱中症特別警戒アラート発令時の対応について.pdf

ご承知おきくださいますようお願いします。

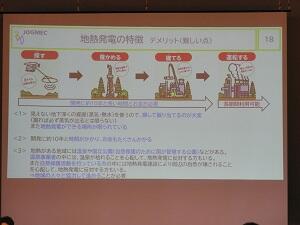

6年生 地熱発電出前授業

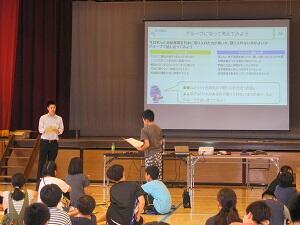

5,6時間目、昨年度に引き続き、JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)さんに来校していただき、地熱発電についての出前授業を行っていただきました。

火山国日本では、地熱発電のポテンシャルが高いと昔から言われていますが、なかなか広まっていきません。

Webを見ても、よいことだらけ。

はて、なぜ良いとこだらけのものが普及していかないのかな・・・というのが私の中での最初の疑問点でした。

そんな地熱発電の生の声としてのメリット・デメリットを聴くべく、お願いして昨年度から来ていただいています。

地熱発電は、もちろん6年生が取り組んでいる「再生可能エネルギー」の一つです。

しかし、今日の体育館はさすがに暑すぎでした。最も他の場所はないのですが・・・。

熱中症指数も危険領域まではいかなかったので、なんとか実施できました。

まずは地熱発電の仕組みや歴史などについて説明していただいた後、具体的なメリット・デメリットを聴きました。

続いて二手に分かれて、地熱発電の模型による模擬発電実験チームと、地熱発電は広めた方が良いか?というグループ討議のチームです。

その後、各グループで話し合ったことをそれぞれ発表してもらいましたが、12班中、地熱発電推進は10班もありました。

やはり再生可能エネルギーということで二酸化炭素が出ないことは、多少の費用が掛かっても推進すべきとの考えが多勢でした。

今回の地熱発電は一つの例ですが、題材によってこんなジレンマを繰り返しさせながら、理想のエネルギーとはどんなものなのか、を考えさせていくのが6年生の「総合的な学習の時間」の内容です。

最後に質問タイムを設けて、質疑応答を行って終わりました。

質問タイムでは、いつも子供たちの質問が絶えません。

これは連小の子供たちの特徴なのかもしれません。

せっかく来ていただいているのだから、臆することなく、湧いた疑問は生の声で返事をいただく、これとてもよいことだと思います。

基礎講座がどんどん進んでいく6年生の総合でした。

JOGMECの皆様、今年も暑い中、本当にありがとうございました m_ _m。

そういえば給食 と ヤギ

5,6時間目の出前授業を見に体育館に向かったとき、2年生が給食を食べているのが見えました。

そういえば、給食は昨年度から班で食べても「可」にしました。

もちろんコロナ禍以降の様々な子供の感覚もありますから、班の形で食べることを絶対条件にしているわけではなく、学級によって形は様々です。

2年生は班にして、向かい合いながら楽しそうに食べていました。

思わずパチリ。

そうそう、食べると言えば、今日のヤギさんたちは、体育館前に自生しているシロツメクサを食べてもらおうと、体育館前に放牧しました。

ところがこの湿度、というか暑さ・・・。

休みながらも、一日中食べてくれていました。

あと2日くらいは食べられそうです。

ご家庭からの野菜の差し入れも毎日あってとっても助かっています。

隣の家の方から預かってきました、なんて声も聞こえます。

今朝はこんな量が!(^^)!。嬉しい限りです。

これと同じくらい今日はご近所様からも届き、ありがたい限りです。

皆様、本当にありがとうございます。

連光寺本村自治会「夏祭り」

連光寺本村自治会の夏祭りが開催されます。

日時:令和6年8月2日(土)、3日(日) 18:00~21:00

場所:連光寺本村集会所

夏休みのお楽しみとしてぜひご参加ください。

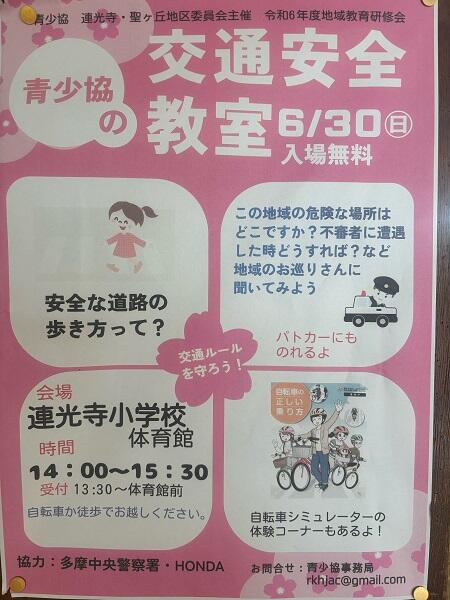

青少協 交通安全教室【6月30日(日)14:00~15:30】

青少協の交通安全教室が6月30日(日)14:00~15:30に本校体育館で行われます。

交通事故は連光寺地域では重要課題です。

あらる機会を通して、子供たちの交通安全に対する意識を育てていきたいですね。

参加申し込み等必要ありません。ぜひお越しください。

2年生 まちたんけんの振り返り

3時間目、2年生がまちたんけんの振り返りを早速していました。

みんなで気が付いたことを発表し合いながら、各自で記録シートにポートフォリオとして残していきます。

メモ帳を持って行って、記していた子もいたようです。

この積み重ねは、膨大な資料となって2月の生活・総合発表会に繋がっていきます。

がんばれ、2年生!

熱中症計はその後もじりじりと上昇中。

厳しい暑さが・・・校内巡回(3,4,5,6年)

今日は朝からかなりの暑さ。日差しを浴びたくない感じですね。

昇降口の熱中症計は、すでに警戒区域の上限の27℃です。

湿度が高かった分、熱中症指数も高く振れますね・・・。

子供たちの様子を見ていると、やはりちょっとけだるそうな子供が多数。

習い事などは今が試合や発表会シーズン。

土曜日に福島に遠征に行ってきたなんて話も今朝聞きました。

そしてこの湿度、気温・・・。

疲れがなかなか抜け切らないことも・・・あるかもしれませんね。

たっぷりとした睡眠時間、栄養のある食事を心がけて乗り越えていきたいですね。

2年生は1,2時間目で生活科のまちたんけん。今日は聖の郷の方面。

まだ外出厳禁のほどではないので、日陰を通りながらゆっくりと行くという形で出発。

1年生は3,4時間目に同じく生活科で大谷戸公園に行く予定でしたが、急遽時間を繰り上げて1,2時間目に行ってきました。

大谷戸公園は思っていたより暑くなかったそうです。緑がある(つまり生きているので温度が上がりにくい)ということはそういうことなのですね。

1年生も2年生も、無事帰ってきました。

さて、1時間目の教室の中の3年生から6年生の様子を。

まずは3年生。国語の俳句の時間。

落ち着いて涼みながら授業を受けている感じ(^.^)。

窓の外から見えたヤギさんたちも、ソーラーパネルの下の日陰で休んでいました。

4年生は体育と国語をしていました。

体育は、ゲームをしていない時はもちろん木陰に入っています。

国語は3年生と同じく涼みながら課題を行っているといった感じです。

5年生は、英語と図工の時間でした。

外国語教室にもエアコンがあるのでありがたいです。

図工は多色版画を刷っている所でした。なかなかこれは高度ですね。

そして6年生。

算数の時間です。2クラスを3つに分けて行っています。

少人数教室はエアコンがないのですが、意外と涼しく、風がまだ気持ちよい時間帯でした。

中休みは、直前に確認した熱中症計が28℃と厳重警戒領域に入っていました。

思っていたより上がっていないのは、湿度が下がってきたから。

日が昇って、地面の水分が蒸発しきったからですね。

中休みは放送で「厳重警戒」であることを伝え、外で遊ぶときは無理せずと声掛けを行いました。

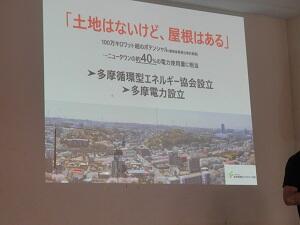

6年生 多摩循環型エネルギー協会 出前授業

総合的な学習の時間の中で、再生可能エネルギーを学ぶ6年生。

今日は、基礎講座の一つとして「多摩循環型エネルギー協会」の方に来校していただき、出前授業をしてもらいました。

「多摩循環型エネルギー協会」は、3.11以降に東日本の電気エネルギーが不足する危機(計画停電)に際して、エネルギーの地産地消や自分たちでエネルギーをつくり出すことを念頭に設立された団体です。

都市部には太陽光パネルを設置するスペースがないと思いがちですが、逆転の発想で住宅の屋根にパネルを敷き詰めることで太陽光発電を広めることができるということで、学校を含む市内13か所に太陽光パネルを設置しました。

そこに至った経緯、これからの展望など、90分にわたってお話ししていただきました。

最後に子供たちからの質問を募ると、次々に質問が出てきました。

(これ、連小の特徴かもしれません。質問を躊躇なくできるところ、とても良い面だと思います。)

出てきた質問はこんなものでした。

・家にソーラーパネルがあるのですが、蓄電池はつけた方がいいですか。

・ソーラーシェアリングはいつまでやりますか。

・日本のソーラーシェアリングの割合はどれくらいですか。

・曇りの日でも発電するというパネルがあると聞きましたがどうですか。

・ソーラーパネルは家に付けた方がいいですか。・・・

なかなか難しいことをしっかりと理解しています。

質問の回答にうなずいている6年生が、一回り大人に見えました。

来週は地熱発電協会の方が出前授業をしてくださいます。

発電の生の基礎知識をしっかりとインプットしてくださいね!

校内巡回(4,5,3,1年生)

2時間目に校舎内を巡回していた時に撮った写真です。

みんなどんな勉強をしているのかな???

まずは4年生。

今日は多摩川学習の予備日だったので、講師をお願いしていた宮田先生も学校に来ていただいています。

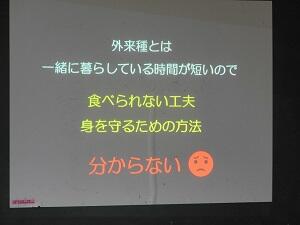

1組と2組、それぞれに前回のガサガサで見つけた生き物の復習と、外来種はなぜ生態系を壊し、注意しなければならないのかを話してくれました。

子供たちはとても興味を持って聞いていました。

4年生の教室の奥には「心の相談室」があります。

毎週金曜日にカウンセラーさんが来ている時の相談をする部屋です。

6~7月は、毎年5年生が全員面談を行います。

なんだか恥ずかしそうに入っていく5年生たち・・・(^.^)。

2階に降りて3年生の教室へ行こうと思ったら、廊下に干してある雑巾たちが訴えていました。素敵な装飾ですね。

一人ぼっちになってしまったうさぎの「みたらし」は、野菜を食べ散らかしてちょっと休憩中といったところ(笑)。

どこかでうさぎをもう一頭もらえないかしら・・・。

3年生の授業は、タブレット端末とノートを併用して授業が進んでいました。

この併用は、数年続きそうですね。そう、過渡期です。

1階に降りるとね1年生がモビールのような工作をしていました。

もしかして、七夕に向けてでしょうか・・・。今年も笹を取りにいかないと!

みんな近づいてきて見せてくれました(^O^)/。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★悩みを抱え込まないで!

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

相談窓口一覧.pdf

保護者向けリーフレット「どうしたの?」一声かけてみませんか.pdf

PTA作成 地域安全マップ

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法