文字

背景

行間

最近の学校の様子から

2021年4月の記事一覧

給食の様子

今日は給食時に1年3組にお邪魔しました。コロナ対応で、全員が机を前向きにして静かに食べています。通常であれば班の形にして楽しく食事をする時間ですが、学校では昨年度からずっとこの状況で給食を食べています。早くコロナが収束することを願うばかりです。担任の呼びかけで、お代わりをしている子供がたくだんいました。

消防写生会

本日2,3校時に、校庭で消防写生会を実施しました。1,2年生が対象です。近くの多摩消防署多摩センター出張所から消防車1台、救急車1台が本校に到着しました。快晴の空のもと、赤い消防車と白い救急車が映えています。1年生は消防車、2年生は救急車の近くに場所を決め、よく観察しながら描いていました。

校長室の窓から412

突然ですが、この「校長室の窓から」の掲載をしばらくお休みさせていただきます。

家庭の都合でお休みしますが、落ち着きましたら再開しますので、それまでお待ちください。よろしくお願いいたします。 校長 佐島 規

家庭の都合でお休みしますが、落ち着きましたら再開しますので、それまでお待ちください。よろしくお願いいたします。 校長 佐島 規

校長室の窓から411

北校舎3階の算数少人数教室でも、3年生の算数の授業が行われていました。

この部屋では、少人数担当の講師が指導を行っています。

本校では、3クラスある3,5,6年では、3名の担任に加えて、算数少人数担当の教員と講師を含めた5名で指導することにより、3学級を5つのグループに分けて指導を行っています。

この教室でも「時こくと時間のもとめ方」について、デジタル教科書も活用して指導を行っていました。

3年生は、初めての少人数算数の授業ですが、意欲的に学ぶ様子が見られました。

校長室の窓から410

快晴の天気の中、校庭では、冷たい空気に負けぬ熱気をもった運動会の練習が行われています。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

北校舎2階の算数少人数教室では、3年生の算数の授業が行われていました。

この部屋では、少人数担当の教員が指導を行っています。

今日は、「時こくと時間のもとめ方」の学習をしていました。

板書に加えて、時計やデジタル教科書も活用して指導を行っていました。

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

北校舎2階の算数少人数教室では、3年生の算数の授業が行われていました。

この部屋では、少人数担当の教員が指導を行っています。

今日は、「時こくと時間のもとめ方」の学習をしていました。

板書に加えて、時計やデジタル教科書も活用して指導を行っていました。

校長室の窓から409

今日は、6時間目に今年度本校から転出された先生方をお迎えして、離任式が行われました。

感染症対策のため、多目的ホールで代表児童からお礼の手紙をお渡しし、離任された先生方がご挨拶する様子をZoomで2~6年の各教室に中継する形で行いました。

代表児童の態度は立派で、手紙の内容も心を打つものでした。

離任式を終えた後、先生方が各教室を回ってくださり、児童は心置きなくお別れができたようです。

お世話になった先生方、ありがとうございました。

校長室の窓から408

今日は、午前中に3年生の「からきだの道」の体験学習が行われました。

この学習は、地域にある「からきだの道」の自然環境を守り、カブトムシを育てている方々の協力を得て行うものです。

まず最初に学年全体で多目的ホールに集まり、からきだの道の会の方からカブトムシの成長や育て方についての話を聞きました。

感染症対策のため2グループに分かれての現地学習となり、最初は2,3組グループが出かけました。

今日は、ご都合がついた保護者の方々も安全確保を兼ねて一緒に参加していただいています。

結構なアップダウンのある林の中の道を抜けて、カブトムシの幼虫がいる場所を目指します。

500段以上の階段があると聞いた児童の中には、実際に段数を数えた子がおり「校長先生、625段あったよ。」と後で教えてくれました。

20分ほど山道を歩き、今日の目的地である「カブトムシの林」に到着しました。

腐葉土の中から大きなカブトムシの幼虫が掘り出され、ペットボトルに土を入れてもらった子供たちは、一匹ずつ幼虫をもらって土の上に置きます。

大きく立派な幼虫をもらいました。

幼虫は、ほどなく自分で土の中に潜っていきます。

元気な幼虫のようですね。

昨年度は、新型コロナウィルス感染症で休校期間があったので、カブトムシの幼虫を育てる活動はできませんでした。

その代わりに去年の3年生は、カブトムシの林の樹木の名札づくりを行い、その名札が色々な所に付けられていました。

多くの保護者の方々が見守ってくださったおかげで無事に学校に戻ってくることができました。水分補給と休憩もしっかりしたので熱中症になる子もいませんでした。

結構長い距離を歩き、疲れた様子の子もいて「校長先生、疲れなかった?」と聞かれましたが、「毎日みんなの様子を見るために、階段を上ったり下りたりしているから大丈夫!」と答えました。

入れ替わりに1組グループが現地学習に出発します。

ここにも多くの保護者の方々が付き添いに来てくださっていました。

実際にカブトムシの幼虫に触れ、土に潜っていく様子を観察した児童は、帰り道でも容器に直射日光が当たらないように大切に抱えて日陰を通って帰ってきました。

この学習を通して命の大切さや地域の人や自然の素晴らしさを感じてくれることと思います。改めて地域に根差した教育の大切さを実感しました。

また、今日は多くの保護者の方々が参加していただきましたが、コロナ禍において全校一斉での授業参観等が難しい中、このような校外学習への引率をお手伝いいただくのは、安全確保だけでなく授業を公開し見ていただくという観点からも意味のあることだと思いました。

今後も様々な方法を工夫していきたいと思います。

校長室の窓から407

今日は、午前中に出張がありました。

出張が長引き、2年生の交通安全教室を取材しようと多目的ホールに行った時には、残念ながら終了していました。

仕方なく教室を回って、1階の昇降口を歩いていると1年生が「校長先生だ!」と嬉しそうに駆け寄ってきます。

導かれるように児童についていくと、1年3組の教室では、給食の準備をしていました。

給食当番が白衣を着て、担任と一緒に配膳をしています。

他の子も良い姿勢で待って、呼ばれると順番に給食を取りに来ています。

給食が始まってまだ一週間なのに、しっかりと配膳ができていて驚きました。

職員室に戻る途中、1年2組と1組の前を通ると「あっ!校長先生だ!」「校長先生、大好き!」と、またまた何人もの子が駆け寄ってきます。

可愛い孫たち(?)に囲まれて、幸せなおじいちゃん気分を味わいました。

出張が長引き、2年生の交通安全教室を取材しようと多目的ホールに行った時には、残念ながら終了していました。

仕方なく教室を回って、1階の昇降口を歩いていると1年生が「校長先生だ!」と嬉しそうに駆け寄ってきます。

導かれるように児童についていくと、1年3組の教室では、給食の準備をしていました。

給食当番が白衣を着て、担任と一緒に配膳をしています。

他の子も良い姿勢で待って、呼ばれると順番に給食を取りに来ています。

給食が始まってまだ一週間なのに、しっかりと配膳ができていて驚きました。

職員室に戻る途中、1年2組と1組の前を通ると「あっ!校長先生だ!」「校長先生、大好き!」と、またまた何人もの子が駆け寄ってきます。

可愛い孫たち(?)に囲まれて、幸せなおじいちゃん気分を味わいました。

校長室の窓から406

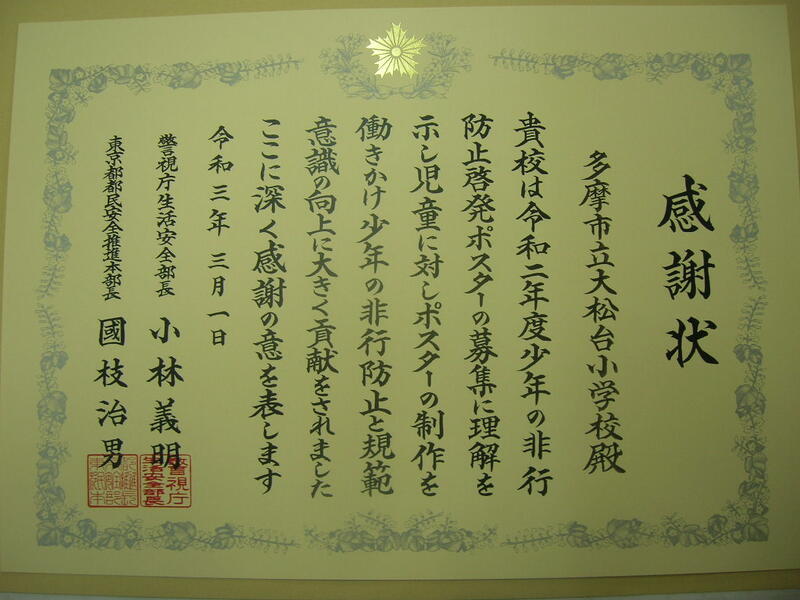

午後になって、多摩中央警察署の生活安全課長らが来校し、児童朝会で話した賞状を届けてくださいました。

「少年の非行防止啓発ポスター」に昨年度多くの作品を出したということでの表彰です。

昨年度は、新型コロナウィルス感染症の広がりの中で、応募する学校が少なかった中でも大松台小は、多数の応募があったとのことです。

この春卒業した昨年度の6年生(現在の中学1年生)の頑張りも評価されての感謝状だと思います。

ぜひ在校生も先輩たちを見習って、色々なコンクール等に挑戦してほしいと思います。

校長室の窓から405

中休みに多目的ホールに行くと1年3組と5年3組の児童が集まっていました。

どうやら5年生が1年生に、本の読み聞かせをしているようです。

これは、1年生を迎える会を全校で行うことが難しいため、各学年でプレゼントを贈ったり、メッセージを届けたりする取組の一環で行っているものです。

5年生は、児童のアイデアで兄弟学級間の交流を生かした、本の読み聞かせをすることになったようです。

各学級を8グループずつに分け、そのグループ同士で密を避け、多目的ホール全体に広がって読み聞かせを行っていました。

5年生のそれぞれのグループ毎に工夫された読み聞かせに、1年生は食い入るように聞き入っていました。

こうした取組により1年生の児童には、学校への安心感や高学年の児童へのあこがれなどが育ち、高学年の児童には、高学年としての自覚や思いやりの心などが育っていくのだと思います。

これからも、こうした異学年の交流を大切にして、目指す「笑顔あふれる学校」を作っていきたいと思います。

校長室の窓から404

本校は、特別支援教育に力を入れています。

児童の中には、教室の中にいると刺激が多すぎて落ち着かず、少し場所を変えて落ち着く必要が出てくる児童もいます。

今までは、保健室の隣の「オアシス」という部屋を落ち着くためにも使っていましたが、新型コロナウィルス対応のため「オアシス」を体調が悪い児童のための待機場所として使っているので、落ち着くための場所としては使えずにいました。

そこで、特別支援教室「わかば」の教員が中心となって昨年度末から検討を続け、図書室の隣の調べ学習室の北西側4分の1を使って落ち着くためのスペースを作ることにしました。

本棚でスペースを区切り、目隠しをして落ち着ける場所となるように用務主事がホームセンターで角材やカーテンレール、カーテンなどを購入して落ち着く空間を作り上げました。

この後、中に置くものなどを整え、仮称「ゆりの部屋」の完成となります。児童が落ち着いて教室に戻るための癒しの場所となることでしょう。

校長室の窓から403

気持ちの良い晴天が続いています。

今日は、月1回の校庭での児童朝会がありました。

始業式には、1年生はいませんでしたが、今日は1年生を含め全員が校庭に集まりました。

最初に礼の仕方や、人の話は、その人の方を向いて、よく見て、心を傾けて聞く、即ち「人の話は、体と目と心で聞く」という話をしてから、以下のような話をしました。

【笑顔いっぱいの学校にするために=周りの人のことを考えよう】

今日は、1年生も参加して、全員での朝会である。始業式で「笑顔の仲間」の合言葉を言って、笑顔いっぱいの学校にしようという話をしたが、皆が笑顔になるためには、どうしたら良いかを考えてほしい。

今年の1年生を迎える会は、全校で体育館で行うことはできないが、6年生のビデオメッセージ、5年生の読み聞かせや2~4年生からのプレゼントなどを届ける。昨日1年生は3年生が作ってくれた校歌の歌詞の紙を見ながら元気に校歌を歌っていた。2~6年生の人たちは、1年生がどうしたら喜んでくれるか考えて、プレゼントを作ったり準備をしたりしたことと思う。

そのように相手のことを考えていくことが大切である。そうした周りの人への思いやりを大切に笑顔あふれる学校を作っていこう。

【大松台小の子どもの良い所=良いと思うことに積極的に取り組んでいる】

①登下校の見守りの鈴木さんから、5年生が、また地域でゴミ拾いをしてくれていたと聞いた。その子は、褒められることが嬉しいと言っていたそうだが、私はきっとゴミ拾いを続けることで、地域がきれいになる気持ちよさに気付いたことと思う。人が見ていても見ていなくても良いことは進んで行っていこう。

②昨日、副校長先生が多摩中央警察署から連絡を受けた。何のことかと思ったら、少年の非行防止啓発ポスターの作成に、大松台小の高学年が何年も続けて取り組んでいることへの表彰があるとのことだった。実は、今日の午後警察署の方が表彰状を届けてくださるので、また紹介する。これからも色々なコンクールなどに積極的に取り組んでいこう。

③昨日、第1回目の委員会活動があった。5,6年生が全校のために仕事を行うことも素晴らしいが、昨日は、委員長などの役を決める場面で多くの人たちが進んで立候補し、やりたい気持ちをしっかり述べている姿を見た。大変な役を引き受けて頑張ろうとする5,6年生がいることが素晴らしいし、1~4年生の人たちもそういう姿を見習って頑張ってほしい。

植物を育てるお手伝いをしてくださっている松原さんが「ノビル」という植物が大松台小に、沢山生えていると持ってきてくださった。今日の話のように積極的に良いことに取り組む大松台小の子供たちは、益々「ノビル」ことと思う。今週も頑張っていこう。

全校の児童が集まって朝会ができて、しかも児童がしっかりこちらを向き、心を傾けて話を聞いていることが感じられて大変嬉しく思いました。

嬉しすぎてつい長話になったと反省していますが、これからも児童の良い所を沢山見付け、大切と思うことをしっかりと伝えていきたいと思います。

校長室の窓から402

7時間目には、今年度第1回目の委員会活動が行われました。

今年度は、11の委員会で5,6年生が活動をします。

回った順に委員会名を紹介します。

集会委員会

栽培委員会

飼育委員会

生活委員会

体育委員会

保健委員会

代表委員会

音楽委員会

理科委員会

放送委員会

図書委員会

今日は、第1回目の活動なので、委員長、副委員長、書記などの組織づくりをしていました。

積極的に役割に立候補し、自己紹介や立候補した訳などをはっきりと述べる姿にたくましさを感じました。

このような意欲的に全校のために働く高学年の児童がいる大松台小学校は、ますます良い学校になっていくでしょう。

今年度は、11の委員会で5,6年生が活動をします。

回った順に委員会名を紹介します。

集会委員会

栽培委員会

飼育委員会

生活委員会

体育委員会

保健委員会

代表委員会

音楽委員会

理科委員会

放送委員会

図書委員会

今日は、第1回目の活動なので、委員長、副委員長、書記などの組織づくりをしていました。

積極的に役割に立候補し、自己紹介や立候補した訳などをはっきりと述べる姿にたくましさを感じました。

このような意欲的に全校のために働く高学年の児童がいる大松台小学校は、ますます良い学校になっていくでしょう。

校長室の窓から401

特別支援教室「わかば」の学習室では、「かがやき」という小集団の指導が行われていました。

今日は「似ているのは誰?」という学習で、一緒に学ぶ仲間のことを知る学習のようです。

黒板には、今日の活動やめあて、授業の流れなどが掲示され、何をするのかが分かるような環境が整えられています。

活動の場面では、5名の教員と1名の専門員で手分けをして、チームとして指導や記録を行っていきます。

こうした手厚い指導で一人一人の児童がそれぞれの良さを発揮し輝いていきます。

校長室の窓から400

今日は、3時間目に校舎内を回りました。

写真はありませんが、1年2組では、音楽で大松台小学校の校歌を歌っていました。

見に行ったら担任から促されて私も一緒に校歌を歌うことになりました。

黒板には、3年生が作ってくれた教室掲示用の校歌の歌詞が貼ってありました。

1年生は、私に負けじと大きな声を出して歌っていました。

いや~、本当に1年生は可愛いです。

2年3組の教室では、生活科の学習で1年生を学校探検に連れていくための準備をしていました。

今週の金曜日に学校探検があり、校長室にも来るようです。

当日は、6つのグループに分かれて1年生を案内するようです。

この後、2年生だけで案内する部屋を回って案内の準備をしていました。

当日は、立派なお兄さんお姉さんぶりを発揮してくれることでしょう。

写真はありませんが、1年2組では、音楽で大松台小学校の校歌を歌っていました。

見に行ったら担任から促されて私も一緒に校歌を歌うことになりました。

黒板には、3年生が作ってくれた教室掲示用の校歌の歌詞が貼ってありました。

1年生は、私に負けじと大きな声を出して歌っていました。

いや~、本当に1年生は可愛いです。

2年3組の教室では、生活科の学習で1年生を学校探検に連れていくための準備をしていました。

今週の金曜日に学校探検があり、校長室にも来るようです。

当日は、6つのグループに分かれて1年生を案内するようです。

この後、2年生だけで案内する部屋を回って案内の準備をしていました。

当日は、立派なお兄さんお姉さんぶりを発揮してくれることでしょう。

校長室の窓から399

週末は、荒れた天候でしたが、今日は気持ちの良い晴天です。

今日は、2時間目の終わりに今年度最初の避難訓練が行われました。

今日は、地震が起きたとの想定で、揺れが収まった後、続々と校庭に避難してきました。

避難開始から5分以内で全員が避難することができました。

その後、私から命を守る大切な訓練なのでしっかり取り組むように話しましたが、児童は良い姿勢で真剣に話を聞いていました。

第1回目の訓練として、とても良い参加の態度でした。

今日は、2時間目の終わりに今年度最初の避難訓練が行われました。

今日は、地震が起きたとの想定で、揺れが収まった後、続々と校庭に避難してきました。

避難開始から5分以内で全員が避難することができました。

その後、私から命を守る大切な訓練なのでしっかり取り組むように話しましたが、児童は良い姿勢で真剣に話を聞いていました。

第1回目の訓練として、とても良い参加の態度でした。

校長室の窓から398

水曜日と金曜日の朝は、3学年ずつクラスの時間と朝読書の時間があります。

クラスの時間では、校庭などでクラス遊びをすることもあり、6年3組では、クラスの時間を終えて、教室で朝の会を行っていました。

今年度の1年生を迎える会は、感染症予防のために全校で体育館に集まって行う形ではなく、各学年から1年生へとクラス毎にプレゼントなどを届ける形で行います。

6年生では、学年で相談し1年生へのビデオメッセージを作ったようです。

担任からそのビデオを1年生が見ている様子を、1年担任がビデオに撮ってくれるのをまたこちらで見るということを聞いて嬉しそうに反応していました。

新型コロナウィルスの感染拡大が再び懸念される中で、ICTを活用して直接の接触をできるだけ避けるなど、教育活動の進め方についての模索が続きます。

校長室の窓から397

今日は、午後に出張があるので、朝から各教室を回りました。

6年2組では、外国語(英語)の授業が行われていました。

昨年度まで、5.6年生の外国語は、専科の教員の授業がありましたが、今年度は、担任が授業を行うことになりました。

今日は、ALTが来ていたので担任とティームを組んで、「See you.」の使い方などを指導していました。

さすが6年生という落ち着いた授業ぶりでした。

校長室の窓から396

第1音楽室では、3年2組の音楽の授業が行われていました。

3年生にとっては、今年度から本格的に始まる専科の教員の授業です。

教室の前のホワイトボードには、「ドレミファソラシド」の音階を使ったフレーズが4つ書かれています。

それぞれの音階ごとにジェスチャーがあり、そのジェスチャーを付けながら楽しそうにフレーズを歌っていました。

結構、難しいかと思ったのですが、教師の見本がなくなってもしっかりとできていて感心しました。

校長室の窓から395

各教室を回って、北校舎3階の第2音楽室に行くと、2年3組の児童が音楽の授業を行っていました。

担任と一緒に来て専科の教員の授業を受けています。

CDの音楽に合わせて「こいぬのビンゴ」の歌を歌っていました。

マスクを着けたままの歌唱となりますが、歌う気満々の児童は、楽しそうに歌っていました。

リンク

カウンタ

4

2

9

2

3

5

7