今日のできごと

ガンプラアカデミア(5年)

5年生の社会科では、工業生産を学習しますが、

感染症対策下では、なかなか工場見学にも行けません。

真っ赤な鉄がぶつかる圧延工場や

自動車の組み立てラインなど、見せたいのですが。

そこで5年生が行ったのは、

企画から製造を経て、消費者の手元までを追う

バンダイが提案する「ガンプラアカデミア」

動画視聴を経て、企画されたモノが

どの程度の精度をもって仕上がるかを

実際に製作して確かめます。

見せてもらってびっくり!

小学生のころつくったプラモデルと比較にならないほど

リアリティがあり、素材も色分けされています。

組み立てただけで劇中の姿になるとは。

女子も仕上げて、ガチャガチャ動かしたり、

独特のポーズをとらせてみたり。

可動域を高めた企画そのものであることを確かめます。

手作りの道具を付け加えていた子もいましたね。

みんなで組み上げることができてよかったです。

テンスクテンヤー!(3年)

音楽室から軽妙な太鼓のリズムが聞こえてきます。

どうやら和太鼓の一種を演奏しているようです。

太鼓は不思議な楽器です。

音階としては一定ですが、

強弱や叩き方で本当に豊かな表現ができます。

3年生もチャレンジしているようです。

まずは映像で確認した後、リズムを覚えます。

テンテケスクスクテンスクテンヤー!

これを口ずさみながら何度も繰り返します。

でも、実際にやってみると…

「難しい~!」

との声が聞こえてきます。

覚えたリズムを声に出しても

手との協応動作は、また別のようです。

しかし、練習を重ねていくと上手になってきます。

後から試す子の方が、たくさん聞いているので

リズムもよりとれるようになっていました。

その後も様々なリズムを楽しんでいました。

太鼓を見ていると、何だか叩きたくなります。

叩いてみると、何だか気分がのってきます。

不思議ですね。

今年初顔出し

今日は、日中の気温が高くなりました。

寒い日が続いたので、それだけで嬉しくなります。

寒い間、水草の中にジッと身を潜めていた金魚も

ひょっこりと顔を出しました。

無事に冬を越えたようです。

写真の金魚は、何だか眠たそうですね。

観察池が凍ったことを心配していた児童も一安心かな。

しばらくすると、他の金魚もでてきました。

まだ泳がずにジッとして太陽の光を浴びています。

絵面的に親子に見えますね。

一歩一歩、春が近づいています。

そして、巣立ちの時と進級の時も。

あと何日(6年)

6年教室の廊下に、カウントダウンカレンダーがあります。

少し前、残り登校日30日を切ったと思っていたら

あっという間に残り登校日18日!

「さみしくなってきた」と言う子もいれば、

「中学校が楽しみ!」と言う子もおります。

今日は、どんな様子かな。

まずは、1組。

調べ学習をしています。

日本や世界の環境と持続化の方法について調べていました。

集中しています。

声をかけるのは控えておきましょう。

では、2組はどうでしょう。

算数の発展問題に取り組んでいました。

植木算などに挑戦しています。

サポートティーチャーから教わるのもあとわずか。

今のうちに、たくさん教わっておきましょう。

どちらの学級も、いつも通り。

一生懸命、学習すべきことに対し努力しています。

でも、心の中では、

いろいろ感じ入るものがあるのでしょうね。

はじめてのインタビュー(1年)

既報のとおり、1年生はインタビューを計画しています。

今日の業間に、1年生がインタビューに来室しました。

「失礼しまーす。今、お時間大丈夫ですか?」

一生懸命に覚えたことが伝わりますね。

でも、緊張はしていないようです。

マスクを通していても笑顔なのが伝わります。

「小さい頃の夢は何ですか?」

『みんなと同じくらいの時は、

怪獣と仲良くなることかなあ。」

「えー!?」

質問への回答ごとに見られるリアクションが

とても印象に残っています。

また、

「県庁ってなんですか?」

「恵まれているって何ですか?」

などなど、分からない言葉が出ると質問します。

1年生に分かる言葉で説明するのは

なかなか難しいな、と感じます。

最後に初めてのインタビュー記念で撮影。

インタビュー成功の手応えがあったのか

帰るときまでずっと明るくふるまっていました。

さあ、どうやってまとめるのかな。

それを見るのも楽しみです。

続けていたね(4年)

検食が終わった後、フェンス付近の

ゴミ拾いをしているのですが…

最近、(風が強かったせいでしょうか?)

フェンス内外にゴミが多いのです。

食べ物だけでなく吸い殻や家庭ゴミまで。

ですが、ここ数日、ピタリと無くなりました。

「やっぱり風のせいだったのかな?」

と、思っていましたが、実は…

4年生が拾ってくれていました!

そういえば、前期からごみの勉強をして

ゴミの分別用のゴミ箱づくりもしていましたね。

そこで終わらず、継続していたことに驚きました。

「最近、ごみが少なくなったから不思議だったんだ。

学校をきれいにしてくれて有り難う」

「校長先生もゴミ拾いしてくれているんですか?

有り難うございます!」

こういう反応はグッと来ますね。

いい子たちです。

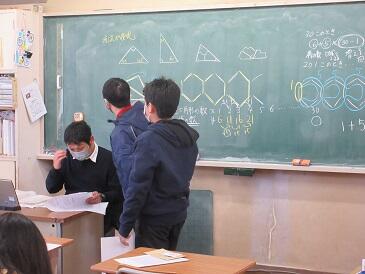

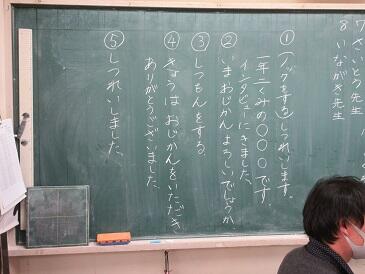

伝え合う学習(1年)

前にも紹介した1年生の伝え合う学習。

今回も、また違う方法を勉強していました。

どうやらインタビューにいくための

予行練習のようです。

担任を取材対象者に見立てて実践練習をしています。

他の子は、その実演を見ながら、

黒板に書かれたインタビューの順序を確認していました。

となりの学級では…

伝えたい内容を付箋に書いて並べています。

ここから優先順位や順序を考えて構成していくようです。

自分で構成した内容を友だちや先生に見てもらっています。

考えはまとまったかな?

1年生は、伝えたいこと、聞きたいことが

たくさんあるそうです。

手話(4年)

4年生は、総合的な学習の時間で、

手話に取り組んでいるようです。

廊下で会った4年生が、

「6時間目に手話の発表するから見に来ませんか?」

と、誘ってくれました。

うん、ぜひ見て見たい。

と、言うことで見に行ってきました!

音楽に合わせ、いい表情で手話をしています。

気分が乗ってきたのか、歌う声もどんどん大きく!

表情もよいのですが、腕の動きもなめらか。

練習を続けてきたことが伝わります。

手の動きだけでも表情が出るものだなあ。

実は、後ろの黒板に秘密があるのですが、

それは、またのお楽しみとのことです。

何だろう?

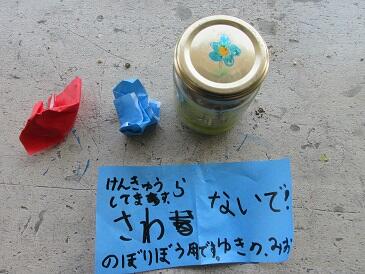

教室巡視をしていたら、

窓側に何やら不思議なものが…

ビンの中には、砂、礫、小枝などが入っているようです。

のぼりぼう用?ますます分かりません。

触りたい!

でも、「さわらないで」と書いてあります。

気になって気になって仕方ありませんが、

経験上、児童は真面目に何かを調べていますので

触ることはやめておきましょう。

今度、こっそり聞いてみよう!

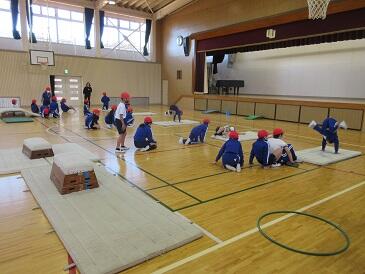

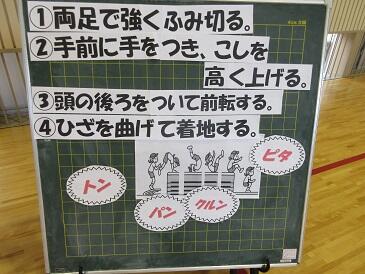

校内授業研究会【体育】(3年)

今日の校内授業研究会は体育でした。

3年生が台上前転の授業を行いました。

主運動につながる補助運動をしています。

腰の位置を高くすることを意識していますね。

前転は、もう少し膝を意識した方がいいかな。

家でも練習できるので頑張りましょう。

もちろん体育にも学習課題があります。

今日は何をすべきか、ゴールを確認します。

新しい技に挑戦する場合、やはりイメージ化が大切。

タブレットで挑戦する技を確認しています。

映像と技のポイントを見比べることで

自分が意識しながら練習するポイントを押さえていきます。

その後、自分のめあてに応じた場で練習をします。

できたら次のステップに進むように場が工夫されています。

練習の際も、友だちに動画を撮ってもらい、

技のポイントとあわせてチェックしていきます。

途中で一度集まり、進捗状況や

技のポイントの再確認します。

この頃には、汗ばむ児童もいますね。

この時期でも着替えが必要ですね。

その後、再度練習になります。

挑戦意欲は高く、運動量はばっちりでした。

感心したのは、友だちをほめるのが上手!

見ていないとほめられませんね。

最後のまとめも多くの児童が発表していました。

みんな前向きに取り組んでいました。

さて、今回も残念ながらビデオ録画です。

放課後、職員が集まって討議していくことになります。