カテゴリ:今日の出来事

アンデルセン公園(2年)

2年生の校外学習は、アンデルセン公園。

天気はまずまずですが、湿度が高め。

それを感じさせない2年生の高揚感。いいですね。

出発式から、「楽しみ!」「早く行きたい!」と

笑顔で答える子が多くいました。

バスにも興味津々。

「かっこいい!」「ずっと乗っていたい」等々。

様々な発見をする2年生。

「見てみて!あの花きれい!」

「葉っぱのところに目みたいのがある」

写真撮影場所までの移動でも、

たくさんの発見があったようです。

写真撮影体形への並び替えは、

来園していた学校の中で一番早かったです。

集合時間と遊ぶときの約束を確認し、

いよいよ遊具を楽しむ時間です。

大型遊具では、滑り台系が大人気でした。

上まで上がるのも大変なのですが、

10回以上も滑った子が多くいました。

この日の来園者が少なめでよかった!

アスレチックにも挑戦!

限られた範囲の中ですが、友だちと楽しんでいました。

暑いので、水分補給をしながら遊んでいました。

昼食とおやつの時間。

2年生は、見せたり話したりするのが大好きなので、

お互いの弁当やおやつを紹介しあい、

食べ始めが遅くなるのです。

近くを通ると…

「見てみてー!お弁当に○○が入っているよ!」

「ぼくのグミ、□色がたくさんあるでしょ」

たくさん声がかかるので、撮影の時間がありませんね。

午後のろうそく作りでは、蝋粘土を貼り付けていきます。

ここでも、2年生の人懐っこさを発揮。

職員さんの手をつなぎ、自分の机まで連れて行ったり

職員さんに自分の作品を見せ、感想を求めたり…

体験教室の職員さんもびっくりしていました。

自分で作った1つだけのオリジナル作品。

できあがった後は、大切そうに扱っていました。

「無くすからカバンの中にしまおうね!」

と、言われても…なかなかしまわないものです。

見ていたい、触っていたいという思いが強いですからね。

蒸し暑い中でしたが、2年生の長所を

たくさん見ることができた校外学習でした。

ノコギリクワガタ

4年生が、今年初のノコギリクワガタを

見せに来てくれました。

天然物だから(?)か活きがよく、

手の周りを動き回っています。

今回のノコギリクワガタは、

オスの大アゴが直線になっているものでした。

私の小さい頃は、こういう形状のノコギリクワガタを

「ヘイタイ」と呼んでいたのですが、

今は何と呼ぶのでしょうか。

実は、クワガタが幼虫からサナギになるのは、

積算温度が関係してくるのです。

十分に大きくなる前にサナギになってしまうと

このようにアゴが真っ直ぐな成虫になります。

そして、体の大きさは小型になります。

近年、クワガタも小型化していると言われています。

これも温暖化の影響と考える学者もいます。

それでも、実物を目の前で見ると、

やはり、心が躍ります。

やっぱり、かっこいいのです!

また見つけたら、見せに来てね!

学習形態の使い分け(5年・4年)

電気が付いているけれど、静かな教室。

ん?消し忘れかな?

カタカタと入力音のみ聞こえてきます。

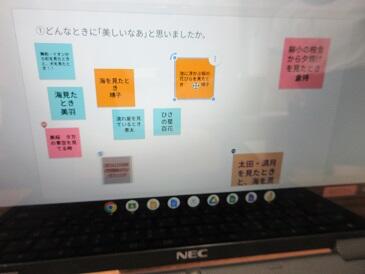

どうやら道徳の中で、題材の背景や心情を入力しているようです。

共有シートごとに、色分けされた付箋に書き込み

仲間と共有していきます。

ある程度、共有シートに貼り付けられていくと、

いつもの5年生に。

「あ、これいいねー」「なるほど」

などなど、心のつぶやきが口に出てきます。

自分と向き合った後に友だちと共有する流れのようでした。

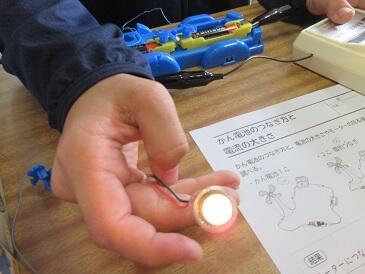

となりの教室は4年生。

こちらからは明るい声が聞こえてきます。

教材を組み立てて、様々な実験をしているようです。

説明書を読みながら、仲間と組み立てていきます。

回路を組み立てたり確認したりするには、

仲間と一緒に活動する方が良いですね。

扇風機を回したり、電球を光らせたり。

1つずつの実験をみんなで確認していくのが楽しそうです。

題材や学習内容によって学習形態をかえることは大切。

感染症対策をしつつですが、平常にもどりつつあることを感じます。

ねん土ランド(3年)

ワイワイ声が聞こえてきます。

教室に入り、黒板を見てみると…

粘土を使用した造形の学習でした。

コネコネ(子どもたちは大好き)しながら、

思い思いに自分だけの世界を形づくっていきます。

子どもたち一人一人にイメージ(世界)があり、

そして物語がつくられていきます。

工芸品のような作品もありました。

色を付けたくなってしまいます。

見ていて飽きません。

触りたくなってしまいますが…

カラス vs ツバメ

プールの見回りをしていると、

やたらとカラスの鳴き声が聞こえてきます。

学校の敷地には大きな木がたくさんあるため

カラスが巣作りをすることもあります。

巣に近づいた人間(私)に対する警戒かと思いきや、

『ツピー、ツピー』という鳴き声も同時に聞こえます。

校舎の方を見て見ると…

屋上のテレビアンテナ付近にカラスが5~6羽。

その上スレスレをツバメが鳴きながら飛んでいます。

様々な場面で「子を想う親の気持ちは強いな」と思いますが、

今日は、ツバメについて感じました。

近づいてみると、

巣の中のヒナは無事のようです。ホッとしました。

屋上のカラスをジッと見ていると、

視線を感じたのか、カーカーと言いながら市民の森方向へ。

しばらく上空を旋回していたツバメの親も、

通常のエサ探しに戻っていきます。

親ツバメがエサを運んでくると、

先ほどまでジッと黙っていたヒナたちは、

大きな口と声でアピールします。

「ツバメが巣をつくる家は幸せになる」

と、昔から言われています。

ヒナが巣立つまで、そっと見守っていきたいと思います。