北部小学校ブログ

校内書き初め展1日目

本日と明日の2日間、校内書き初め展を実施しています。

お時間のある方は、ぜひご来校ください。その際は、児童昇降口からお入りください。名簿がおいてありますので、〇をつけていただければと思います。

体育館には3~6年生の作品と、先日書道パフォーマンスで我孫子高校の生徒が書いてくれた作品が展示されております。1・2年生の作品は、各教室の廊下に展示してあります。

体育館の作品を見学した1年生の児童は、”上手だったよ” “すごかった” “お兄ちゃんのがあったよ” などと、口々に嬉しそうに話してくれました。

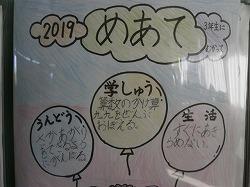

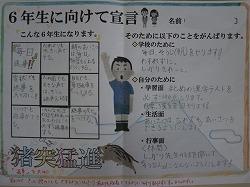

新年の抱負

各教室や廊下には、学年に応じた「今年の目標」が掲示されていました。次の学年に向けて、自分の目標を忘れずに、そしてあきらめずに頑張ってほしいです。

ここのところ寒い日が続いていますが、いつもの年よりやはり暖かいようです。6年生の卒業式に向けて、毎年、種から花を育ててくれている業務員の古谷さんが、「今年は暖かいから、もう桜草が咲いてるんですよ。あんまり早く咲いてしまうと、卒業式に飾れないから、調整が難しいです。」と話していました。桜草だけでなく、パンジーやビオラ、菜の花など、卒業式に合わせて花をきれいに咲かせるのは、本当に大変です。こうやって、見えないところで、卒業式に向けた準備をしてくださっている人がいるということを、6年生には忘れないでほしいと思います。

長縄に挑戦!

短縄は、低・中・高学年別に2ヵ年使用のなわとびカードを活用し、各クラスで検定を行います。長縄は、各学級ごとに2チーム作り、制限時間2分間に何回跳べたかを記録をとり、ロビーに掲示します。

今日も業間休みや体育の時間、長縄に熱心に取り組む様子が見られました。6年生の跳び方は、流石!!1秒間に2回くらいは跳んでいるでしょうか。因みに、過去10年間での最高記録は2分間で280回です。今年は記録更新となるか、楽しみです。

<業間休みの様子>

<体育の様子>

ところで、今日の朝は本当に冷え込んでいて、プールの水は全面凍結していました。この写真ではわかりにくいでしょうか?

3・4年生書き初め&寒さを吹き飛ばせ!

今日は、冷たい北風が吹き荒れ、校庭は土埃が舞い上がっていました。そんな中でも、元気に遊ぶ子ども達の姿がありました。「校長先生、寒いですね。」と言いながらも、半袖で遊ぶ子も!本当に“子どもは風の子”ですね。

しかしながら、インフルエンザがはやり始めましたので、教室に入る前に、うがい手洗いをしっかり行うように呼びかけました。

我孫子高校書道パフォーマンス

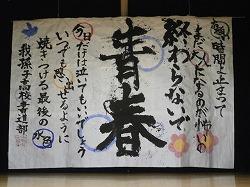

本日、ここ数年恒例となっている我孫子高校書道パフォーマンスがあり、5・6年生が見学ました。

書道部の顧問である藤田先生、書道部の1・2年生15名が来校し、5、6年生の

書き初め指導をしてくださった後、袴姿に着替えた書道部の皆さんが、女性バンド「ししゃも」の曲に合わせて、パフォーマンスを披露してくれました。このパフォーマスンに、5年生の齊藤亜美さんと6年生の岡山樹さんがみんなを代表して参加し、齊藤さんは「水色」岡山さんは「大人」という文字を一緒に書き上げました。二人とも、やる前は難しいかな?と思ったそうですが、やってみたら、なかなかの出来栄えに満足したようです。

迫力ある作品に、子ども達も、先生方も、感動しきりでした。作品は、校内書き初め展の際に体育館に掲示いたしますので、ぜひご覧ください。

文字が芸術作品になるという書道文化は、漢字を使う中国と日本だけの素晴らしい文化だと思います。今日はその書道の素晴らしさを改めて発見できたのではないかと思います。

我孫子高校の皆さんには、また来年も来ていただけるよう、お願いしました。

6年生が書き初めをしている時に、ALTのスタン先生も飛び入り参加!とっても上手!!子ども達もびっくりでした。