学校の様子

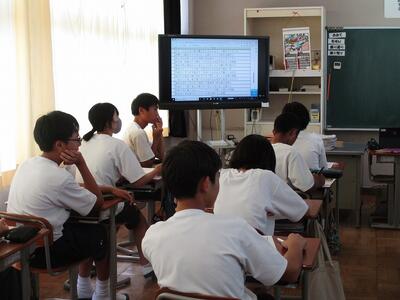

球技種目 対戦相手抽選会

いよいよスポーツフェスティバルまで1週間となりました。

今年の球技も、バレーボール、ソフトボール、カーリンコンの3種目です。誰もが楽しめるルールの工夫があり、いずれも体育の授業で学習しているものです。「フェスティバル」とはいえ、授業の延長上にあることが重要で、このほかに、全員リレーと生徒会が中心になって行うUber Ei(ウーバーイーアイ)を実施します。

11月17日(金)の昼休み、3つの球技種目の対戦相手抽選会が行われました。学年ごとにAとBの2グループに分かれ、その中で総当たり戦をし、最終的にはそれぞれのグループ1位同士で決勝戦、グループ2位同士で3位4位決定戦、グループ3位同士で5位6位決定戦が行われます。どのチームも同じ試合数を楽しめるようになっています。また、1位のチームと保護者チームが対決するエキシビションマッチもあります。

組み合わせばかりでなく、学級の色もくじで決まりました。

さて、体育の授業ばかりでなく、作戦が必要な全員リレーの練習がそろそろ昼休みに始まる頃でしょうか。

PTA奉仕作業

11月17日、早朝からPTA施設部の事業として、奉仕作業がありました。PTA会員の約半数の方が御参加くださいました。

廊下や階段の汚れ、ベランダ、北側昇降口のタイル、駐車場の排水路など、普段の生徒の清掃では行き届かないところを、黙々と精力的に作業してくださいました。前日の大雨とは打って変わって、よいお天気だったので、作業もしやすかったようです。本当にありがとうございました。

芸術の秋

校庭の木々も紅葉が進み、秋の深まりを感じています。

今回は、様々な芸術関係の作品展や発表がありましたので、御紹介します。

(1)栃木県中学校総合文化祭

高根沢町町民ホールにて、11月9日に開催されました。県内中学校から出品された作品の展示や、スピーチ・影絵などの舞台発表がありました。

本校からは昨年度美術部が制作したモザイクアートを出品し、2階の展示スペースの壁一面に飾られて、とても迫力がありました。

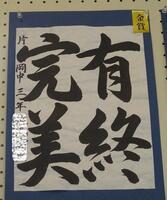

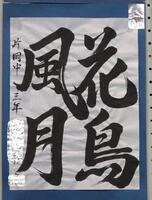

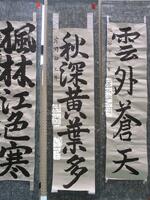

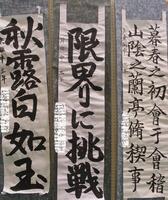

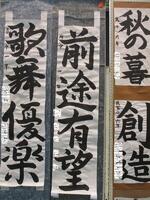

(2)塩谷地区芸術祭作品展

喜連川体育館にて、11月11~12日に書道の作品を中心とした展示がありました。それぞれの生徒が何時間も、もしかしたら何日間も半紙や条幅に向かって仕上げた作品です。努力の結晶の数々でした。(個人名の特定を避けるため作品に修正を入れること、お許しください。)

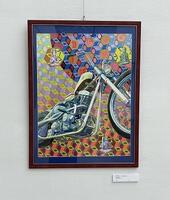

(3)塩谷地区児童生徒作品展

喜連川公民館にて、地区の小中学生の作品が11月14日に展示されていました。本校の生徒の作品は、多色刷りのカレンダーはもちろんのこと、美術や技術の時間に制作したものなどがありました。ちょうど小学生が見学をしていましたが、さすが中学生の作品の巧みさに感心していました。

総合文化発表会 自由発表(後日編)

本来は総合文化発表会の自由発表の部のために準備してきたものですが、練習時間の確保が難しかったので、後日になったものがありました。それは生徒会が「一緒に踊りませんか!」と呼びかけ、賛同した女子1~3年生あわせて18名によるハロウィンにちなんだダンスです。

11月8日(水)の昼休み、多くの生徒が体育館に集まり、友達が躍る様子を楽しみ、アンコールでは飛び入り参加した人もいました。曲目はきゃりーぱみゅぱみゅのCrazy Party Night。総合文化発表会までは学校で集まって練習する機会が取れなかったので、動画を見て各自が練習したそうです。3年生がフォーメーションや並び方を考え、この1週間の昼休みに打ち合わせと練習をして本番を迎えました。

「自由な昼休みだったからこそ飛び入り参加する自由さもあり、盛り上がりもあったのかもしれない」と、計画した生徒は話していました。たくさんの人が見に来てくれてうれしかったようです。昼休み前には、3年生男子がステージや音響を準備したそうで、この企画を成功させようと協力する人、一緒に楽しんで盛り上げる人があったからこそでしょう。企画する生徒や賛同する生徒はもちろんですが、応援できる生徒たち、素晴らしいですね。

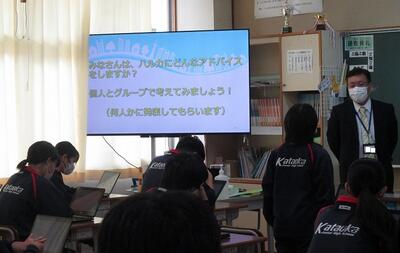

情報モラルの学習(3学年)

今年度、(株)スキット様より授業支援事業として、各学級への情報モラルに関する授業をしていただきます。夏休み前には、全学年一斉に講話をしていただきましたが、今回は学級ごとの実施です。

11月6日(月)は、3年生を対象に、位置情報アプリの問題や不適切動画の投稿などを話題にして授業をしてくださいました。生徒自身が考える場面があり、「位置情報は最大の個人情報」という言葉が生徒から出ていて、意識の高さを感じました。

今後、学年に合わせた内容で事業をしていただきます。

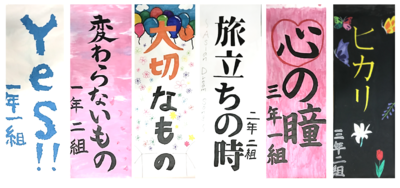

総合文化発表会

10月31日(火)、総合文化発表会が開催されました。体育館においては、校内合唱コンクール、自由発表の部、総合的な学習の時間における課題追究について代表発表の部の3部構成で実施しました。また、ランチルームでは作品展示がありました。およそ110名の保護者の皆様が来校し、生徒の活躍の様子をご覧いただくことができました。今回は、初の試みでしたが「応援メッセージ」も投稿してくださり、感謝申し上げます。掲示して、生徒に紹介します。

<校内合唱コンクール>

どの学級も校歌を課題曲とし、自由曲は7月に各学級で選定してこの日に向けて毎日練習に励んできました。今回は、タブレットPCを活用してパート練習をしたり、練習の様子を録画して改善したりして、今まで以上に練習の取り組みやすさを感じました。

本番に近づくほど学級としてのまとまりが感じられ、本番では心を一つにして素晴らしいハーモニーを響かせていました。金賞・銀賞を獲得した学級もそうではない学級も、みんなで目標に向かって共に過ごした時間はかけがえのないものとなったことでしょう。

応援メッセージから一部ご紹介します。

「毎日学校から帰ると一人口ずさんだり、声に出して歌ったりしている様子を見ていました。今日も朝から緊張した様子で学校へ行きました。本番、頑張れ!」

「力強く、美しい歌声に、成長を感じました。」

「どのクラスの合唱も素晴らしく、心が震えました。」

<自由発表の部> 少年の主張発表、英語スピーチ発表もありました。

<総合的な学習の時間 発表の部> 各学年から3代表ずつ発表がありました。

<作品展示> 習字、木工、職場体験のまとめ、美術の作品など

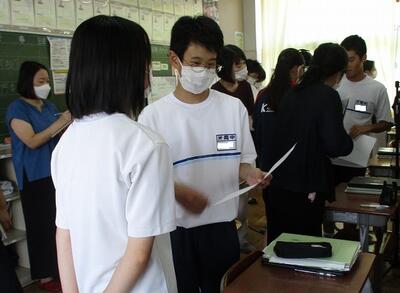

校則の見直しについて

本校では、今年度になって教職員と生徒にアンケート調査を行い、見直したい「生活のきまり」を整理しました。その後、生徒会役員と学級委員長の話合いに教員も加わり、校則の見直しを行ってきました。(もちろん、クラスで話し合った結果を持ち寄ったうえでです。)

今回の見直しにおいて大切にしたいことは、「生徒自らが、状況にあった服装や振る舞いについて考え行動し、主体的に安全に配慮して健康管理や学習環境を整えられる」ということです。

そこで、髪型や服装(靴下・屋外用靴)などについて「改正案実証実験」の形で2週間実施します。11月2日に、生徒会長が給食の時間に放送で説明をしました。「自由があるから責任がある」「守れると信じてもらえるせっかくの機会」「自分たちでよい学校を作っていきたい」などの言葉もありました。

そして、昼休みには、これまで話し合ってきた生徒会役員と学級委員に、生徒会長が改めて説明し、実験への協力依頼を行っていました。

「ブラック校則」という言葉が耳にしたことがある方もいらっしゃることでしょう。

昨年6月に「こども基本法」が成立し、今年の4月に施行されました。この法律は、すべての子どもが将来にわたり幸福に生活できる社会の実現を目指して制定されたものです。これにより、子どもの権利を擁護するとともに、意見を表明する機会の確保等が法律上位置付けられました。

本校ではまさに、生徒からの意見をもとに校則の見直しを行っています。保護者へもプリントとメールでお知らせしました。最終的には保護者の意見も踏まえて服装等の約束事を確定していく予定です。

カタレディオ パーソナリティが続々と

これまで、発案者であるメディア委員会の委員長がパーソナリティを務めることが多かったのですが、続々と新メンバーが登場しています。

10月12日の2学期始業式は、1年生が東京ディズニーランドとディズニーシーを話題にしました。

10月31日は、2年生がハローウィンを話題にしました。そのときにふさわしい曲を選んで放送し、給食の時間を楽しませてくれました。今後、どんなカタレディオが放送されるのか、期待しています!

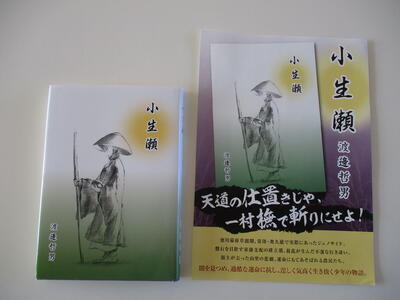

小説「御生瀬(こなませ)」の寄贈

片岡地区越畑に在住の渡辺様より、図書の寄贈がありました。4月に自費出版されたそうで、新聞でも紹介されました。農民騒動とそれに続く皆殺し事件を丁寧に調べ、生き延びた二人の村の子どもに希望を託すという小説(フィクション)の形で発表されました。特に若い人に読んでほしいという思いがあるそうです。本校の図書室にあります。(貸出中の場合もあります。)

地区駅伝競走大会

10月26日(木)、高根沢町町民広場周辺道路にて、地区駅伝競走大会が開催されました。

駅伝部は7月から練習を開始し、練習を重ねるたびに仲間との絆を深めていきました。

タイム更新の喜びも伸び悩みの苦しさも分かち合い、お互いに高め合って本番を迎え、

思いの込められた一本のタスキを男子チーム、女子チームともに繋ぎきることができました。

今回の大会を通して得た経験を生かして、さらに自分自身を高めていってくれることを願っています。

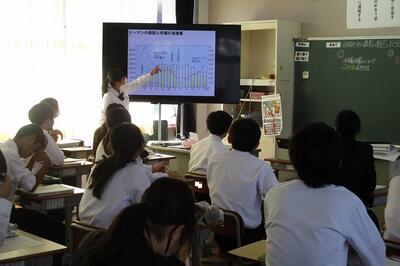

総合文化発表会 代表発表のリハーサル

10月24日(火)のリハーサルは、総合的な学習の時間に課題追究した内容について、代表で発表する生徒たちです。司会進行するメディア委員会の生徒も、自分が話す場面の確認をしていました。タブレットやプロジェクターをつなぎ、動作確認もしていました。

合唱特別練習 開始

10月24日(火)から、合唱コンクールに向けて、5校時に全学級一斉の特別練習が始まりました。前半と後半に練習場所を変えて、どの学級も歌い込みます。今まで真面目に歌おうとしなかった生徒も、真剣な表情になってきました。すると、声も伸びやかに大きくなって、ハーモニーに厚みが出てきます。生徒も真剣なら、担任や学年主任まで一生懸命です。あと1週間。まだまだ成長していくであろう生徒たち、輝きを放っています。

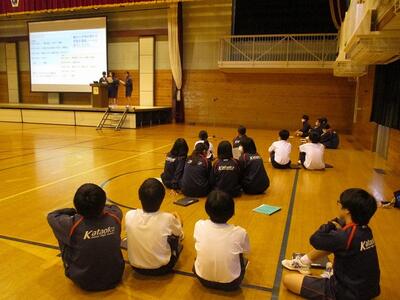

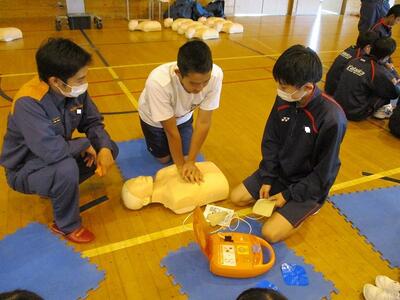

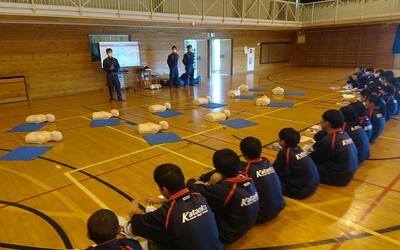

普通救命講習(2学年)

大切な人や家族の命を守る知識とスキル習得を目的に、第2学年は保健体育の授業として普通救命講習を実施しました。矢板消防署から1日当たり3名の署員の方に来校していただき、2日間に分けて、心肺蘇生やAEDの使い方をはじめ、けがなどの応急手当てについて講習を受けました。緊急時の応急処置として役立てることができるよう実生活に密接に関係した内容となりました。

<2の1> 10月19日(木)

<2の2> 10月20日(金)

ちなみに、本校のAEDの設置場所は2か所です。職員室前の廊下と体育館入り口にあります。

合唱コンクールに向けて

10月19日(木)、校内合唱コンクールに向けて、1~2年生合同で体育館にて発表の練習をしました。まだ、合唱曲の完成には至っていませんが、入退場の仕方、ステージ上での位置の確認、体育館という広い場所での声の響き具合など、事前に確認しておくことはたくさんあります。2年生が先にお手本を示して、1年生が後から歌う形式でした。(3年生も学年独自にステージ上での練習会を実施しています。)

また、めくりプログラムも完成しました。校内では、昼休みや放課後など、いよいよ合唱コンクールに向けて各学級の歌声が響き渡っています。

来週の地区駅伝競走大会に参加する生徒も、合唱の練習はできるよう時間の確保をしています。どちらも集中して、よい結果が出るよう頑張ってほしいです。

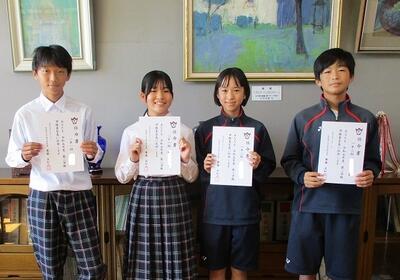

学級委員長任命式

10月12日から2学期が始まり、10月18日には学級委員長の任命式を行いました。今回は校長室で学年ごとに任命しました。

「学級委員長として学級をまとめ、頑張ってください。」と伝えると、「はい。」「頑張ります。」と返事が返ってきて、頼もしいと感じました。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

校内合唱コンクール クラス練習開始

10月31日(火)の総合文化発表会では、午前9時~11時に校内合唱コンクールを実施します。10月16日には各学級にキーボードが配付され、いよいよ合唱の練習が本格的になってきました。昼休みに自主練習をする学級もでてきました。(3年生は9月末ごろから歌っていますが。)今週は、放課後に練習場所が各学級に振り分けられ、全員が午後4時20分まで練習となります。

さて、10月17日の各学級の様子を紹介します。場所は、日替わりで指定されています。放課後の練習が始まって2日目なので、まだ音程が怪しかったり、声を出す恥ずかしさがあったりしているようですが、ここから2週間の成長を楽しみにしたいと思います。

合唱は、決して一人ではできない作業です。歌詞の意味を考え、自分たちが表現したいものは何なのか、それを歌声でどう表現するのかなど、学級では話し合うことでしょう。それぞれの学級の生徒が、合唱を通して、クラスメイトと心を一つにしてハーモニーを作り出す喜び・感動を味わえることを願っています。

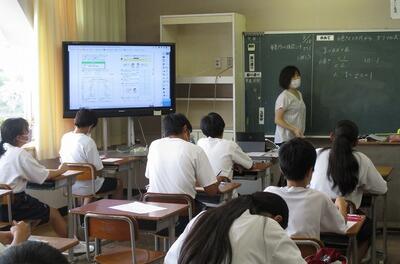

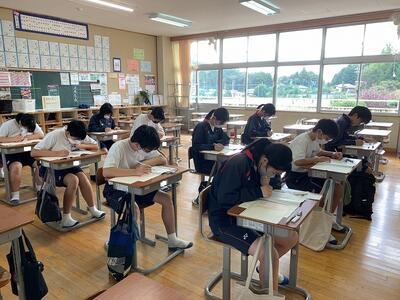

教育長教室訪問

10月16日(月)、2~3校時に、矢板市教育委員会教育長をはじめ5名のお客様をお迎えし、教室訪問がありました。今年度、2回目の訪問です。熱心に学習に取り組む様子をご覧いただきました。

〇1の1体育:柔道のまとめ

〇1の2音楽:合唱曲の山に向けての変化

〇2の1理科:霧が発生する条件

〇2の1英語:地震発生時の行動(英語で表現)

〇2の2数学:多角形の外角の和

〇2の2社会:九州地方の農業

〇3の1数学:関数のグラフの利用

〇3の2英語:関係代名詞の新しい使い方

〇3の2国語:文章に表れている見方・考え方

県新人卓球大会・ソフトテニス大会

卓球は、10月13日(金)に団体戦と14日(土)にシングルス戦がありました。

団体戦では、初戦を5戦中1勝4敗で勝ち上がることができませんでしたが、それぞれの生徒が相手選手から1~2セットを取った試合が多く、あと少しというところでした。

シングルス戦は、3選手が出場し、1選手が2回戦へ進出しました。

今大会では、2年生はもちろんですが、1年生が躍動していました。部員数は決して多くありませんが、1・2年生の総力戦で団体を戦った選手たちです。これからの伸びが、ますます楽しみです。

ソフトテニスは、10月14日(土)に個人戦がありました。

初戦で敗れてしまいましたが、今後の課題が明確になったようです。悔しさをバネに、秋・冬の体力作りと基本練習をしっかりやって、6月の総体でその成果が現れるよう頑張ってほしいです。

応援に来ていた他の部員は、試合の前後に他校の試合を見学し、試合運びはもちろんのこと、応援の仕方もメモしていました。参考になることを吸収して自分たちのものにしようとする姿勢が、素晴らしいと思いました。

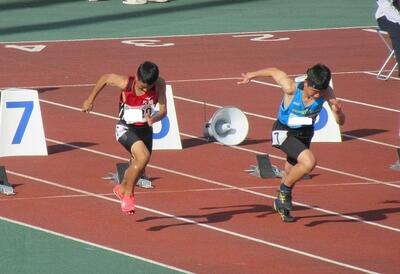

県新人陸上競技大会

10月13日(金)、県新人陸上大会が下野市大松山陸上競技場で行われました。本校からは、8名の選手が出場しました。2年男子走高跳と1年男子100mでは、入賞を果たしました。

<2年生>

<1年生>

大会の最終種目は共通男子4×100mリレーです。各個人の走力はもちろんですが、バトンワークあがるので、観戦している者もハラハラドキドキする種目です。本校の生徒もバトンが繋がり、他校の生徒と張り合う姿は頼もしかったです。

選手の中には、100m予選と決勝、1500m、4×100mリレーの4レースに出場し、最後は気力で走っていたようです。

他の学校の選手の体格のよさを見て、「もっと筋肉をつけなければならない」と、本校生徒は話していました。県大会に出場し、入賞はできなくても今後の目標を確実に見定めることができたことでしょう。頑張りました!

(同日、卓球の団体戦もありました。シングルス戦がまだありますので、後日お知らせします。)

アクセス数100万回達成

HPでは、日々の学校の様子をお伝えできますように、即日というわけにはいきませんが数日間内に記事を載せるようにしています。

本校のカウンタは5月下旬におよそ83万でした。

ところが、秋休み最終日の夜(10月11日)、あと少しで100万回になることを確認しました。

そして、翌朝(10月12日)HPを開くと、100万回を超えていました。

本校の活動に関心をもって見てくださる方が多くいらっしゃることに感謝するとともに、今後も生徒の活躍の様子や一生懸命学習に取り組んでいる様子をお伝えできるようにしていきます。

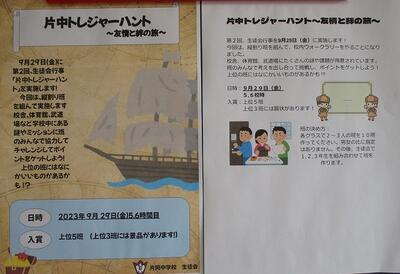

片中トレジャーハント

9月29日(金)、5~6校時に生徒会主催「片中トレジャーハント」が行われました。夏休みにオンラインで生徒会役員が話合いを重ね、夏休み明けは毎日昼休みに準備を進め、この日を迎えました。

内容は、校舎や体育館などに用意された課題(9種類)に班員が協力して挑戦する活動と、いろいろな場所に貼られた10枚のQRコードを見つけ、問題に挑戦して答えるという活動の組み合わせです。

楽しみながら校舎を巡り、課題に挑戦したりクイズに答えたりしてより多くのポイントを集めることで、勝敗が決まります。これらすべて生徒のアイディアで、準備したのも生徒というのですから本当に驚きます。

<1~5班>

8人しか生徒会役員がいないので、9つの課題の進行を受け持つには人手が足りません。そこで、何人かの先生にお手伝いをお願いしたようです。企画・準備・段取りがよく、計画どおりに進めれたことに驚きます。

今回の企画の大きなポイントは、何といっても1~3学年男女混合の縦割り班を編成したことです。各学級で男女の組み合わせを自由とした2~3人のグループを10班作ります。各学年2クラスなので、それを生徒会で組み合わせ、縦割り班を20編制したそうです。部活動以外で異学年の人と話すことはほとんどない中学生。はじめはとても緊張してそれぞれの集合場所に集まっていましたが、活動をしながら仲よく話す様子や、協力しなければ課題をクリアできないので、アドバイスし合う場面もあり、仲間意識も生まれていました。

<6~10班>

生徒会が今回の企画でこだわったことは、活動終了と同時に成績が分かり、すぐに結果発表と表彰式をするということでした。「結果を集計して後日に発表する」ことは今までありましたが、楽しかった活動の終わりに結果も知らせたいという思いが強かったようです。そのために、タブレットPCを駆使し、活動しながら点数を集計する方法を創り出した生徒たち。素晴らしい!!

昨年度まで教師主導で実施していた「片中ウォークラリー」を土台にし、どの生徒も楽しめるような内容を考え実行した生徒たちは、教師のはるか先を進んでいました。お見事でした!

前回の生徒集会「ドッジボール」の反省を生かし、リーダー講習会で体験したワクワク感をみんなにも味わってほしいという思いから、今回のトレジャーハントになったのではないかと思います。

<11班~15班>

生徒会の企画もさることながら、このような活動の成功には、生徒一人一人の参加への意欲も大きく関わります。男女混合で1~3年生まで混在している7~8人のグループで、仲間と仲よく楽しく活動しようという思いがなければ成立しません。どの写真を見ても、本当に生徒は楽しそうです。活動後の振り返りでも、ほぼ全員が楽しかったと答えています。

<16~20班>

参加した生徒の写真が入った正式な賞状の授与式を、10月4日(水)の昼休み、2階多目的室にて生徒会役員が行っていました。自主的な運営が日常的な風景になってきました。たまたまそこに居合わせた3年生男子が「拍手係」を買って出て、大いに盛り上げていました。

生徒会役員は、次なる行事の準備を進めているところですが、生徒会役員と学級委員で構成している「校則見直し委員会」でも、見直し内容を各クラスに図っている段階です。自治的な活動を率先して行う生徒たちが、本校にはたくさんいます。頼もしい限りです。ますます2学期が楽しみになってきました。

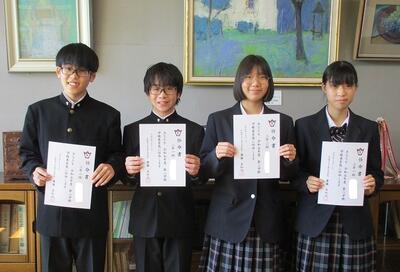

第1学期終業式

10月6日(金)、1学期の終業式がありました。式に先立ちまして、表彰がありました。多くの生徒の活躍の様子を紹介できてよかったです。

学校長の話では、運動着から制服に着替えて正装し、国歌・校歌を歌う式典の意味について、節目の大切さを竹を例にして話がありました。

その後、各学年代表3名による意見発表がありました。時間を有効に使う工夫、中だるみをした2学年前半を反省して2学期をどのように頑張るか、学級委員長としての働きかけからリーダーとしての活躍の様子などを中心に、3名とも堂々と発表していました。聴いていたいた生徒も、自分自身の1学期の姿と重ね、振り返っていたことでしょう。2学期の目標を明確にして、2学期のスタートを切ってほしいです。

<表彰された生徒たち>

〇卓球部(地区新人大会)

〇陸上部(地区新人大会)

〇サッカー部(地区新人大会)

〇テニス部(地区新人大会)

〇少年の主張発表地区大会

〇読書感想文コンクール地区大会

〇英語スピーチコンテスト地区大会

〇1学期アタックタイム成績優秀賞(代表)

〇1学期読書スタンプラリー

コロナ禍では、式典で国歌・校歌を歌ってきませんでしたので、なかなか声が出ないのが現状です。以前のように、体育館に歌声が戻ってくるのは、いつの日でしょうか。生徒の様子を見守っていきたいと思います。

最後に、生徒指導主事から話がありました。片岡中学校の生徒の素直さ、前向きさ、気持ちの良さの紹介があり、どの場面を思い出しても頷けました。その後、今後注意してほしい2つについて話がありました。

① 時間を大切にする(1分前着席も含めて)

② 交通安全に気を付ける(正門から歩道に出るときの坂道では特に注意)

5日間の秋休みですが、リフレッシュし、再会の日を楽しみにしたいと思います。

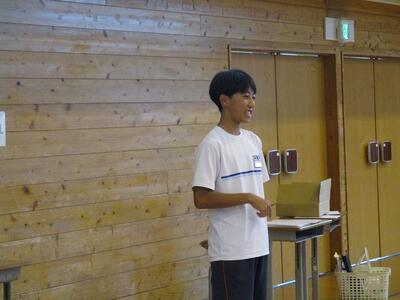

総合的な学習の時間 学年発表会

学年発表会を、1・2年生は10月3日(火)、3年生は5日(木)に実施しました。延べ人数84名の保護者の皆様にも参観していただくことができました。お忙しい中、お時間を作ってくださり、ありがとうございました。

1・2年生は、質疑・応答の時間が確保されていたので、積極的に自分の考えを述べたり質問をしたりしている様子が見られました。個人やグループでの課題追究活動とその表現活動に加え、コミュニケーション能力の育成も目指している学習活動です。友達の発表をよく聞き、自分の考えをもって意見や感想を言う姿は、大変立派でした。保護者の皆様にも、御意見を伺うような進行が今後できるといいと感じました。

3年生は発表数と時間の関係から質疑・応答の時間がなかったようです。自分の興味・関心に基づいた内容だったので、発表内容はバラエティーに富んでいました。内容の深まりについては、個人差・グループ差があったように感じました。

「臨機応変に対応できる」さすがの3年生を御紹介します。タブレットPCとの接続問題があり、場を持たせるために、司会進行の生徒がぱっと話し出しました。(もちろん自分からというより、友達の求めに応じてですが。)「お父さんのお土産」という内容ですが、昆虫食を話題にしていてとてもおもしろかったです。参観していた保護者の皆様も、楽しんでいらっしゃいました。数分間の間を持たせ、無事にPCは接続され、発表が再開されました。

今回の発表者の中から、各学年の代表生徒・グループが決まり、10月31日の総合文化発表会で体育館での発表となります。楽しみです。この日は、合唱コンクールもあります。どうぞ、多くの保護者の皆様の参観をお待ちしております。

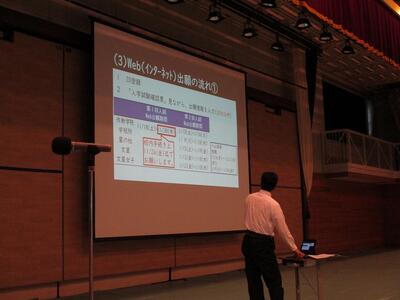

進路PTA(3学年)

10月5日(木)、第3学年進路PTAが本校体育館で開催されました。以前、9月6日に6校の私立高校の先生方をお招きして、それぞれの学校の説明会を実施しました。今回は、本校の進路指導主事から、私立高受験・県立高受検に向けての日程説明や、その手続きについて具体的な話がありました。

手続きに関しては、その都度、分からないところを遠慮せず、担任や直接進路指導主事にお尋ねください。

大切なことは、中学校卒業後の進路選択をどうするかという生徒本人の気持ちと、それを支援する保護者からのアドバイスです。ポイントは、高校を卒業した時の進路をどうしたいかです。自分の将来設計をする意識をもつことが大切です。

そして、具体的な目標がはっきりすれば、今、何をすべきなのか行動目標が明確になります。その時に、どうぞ教職員を利用してください。全校体制でバックアップします! 授業中でも休み時間でも、「質問に答えるのに忙しい」と教員に言わせるぐらいを期待したいです。

英語スピーチコンテスト塩谷南那須地区大会

10月5日(木)、那珂川町のあじさいホール(小川総合福祉センター)にて、英語スピーチコンテストがありました。本校からは3名の生徒が参加し、これまで一生懸命練習してきた成果を発揮して、素晴らしいスピーチをしました。

開会式はマイクを使っていましたが、なんと、生徒がスピーチをするときはマイクがありませんでした。大きな声、明瞭な発音で、さらに相手の心に届くスピーチをするのですから、大変です。

本校では、約10名の生徒がこのコンテストに参加したいと希望があり、校内オーディションをしたそうです。挑戦してみたいと思う生徒が多いことに、驚きます。そして、選ばれた3名はその後、英語科の先生方とALTの先生に昼休みや放課後に指導をしていただき、この日を迎えました。夏休み中にもオンラインで練習していました。

ALTの先生からは、緊張がほぐれるようにと自分の分身としてぬいぐるみを渡されました。英語の指導ばかりでなく、ユーモラスで温かな思いやりに、生徒たちはほっこりしたことでしょう。

午後にスピーチをする生徒がいたので、昼食後は青空の下で練習をしました。

結果は優秀賞と奨励賞をいただきました。この日まで、スピーチの内容を考え、英文にし、正確な発音を覚え、スラスラを言えるまで何度も何度も声に出して練習してきた日々。本当によく頑張ってきました。将来につながる貴重な経験となったことでしょう。

土曜日でも様々な活動がありました

9月30日は土曜日ですが、部活動はもちろん、様々な活動がありました。

① 駅伝競走部 第1回目の試走

10月26日(木)、高根沢町民広場周辺道路を周回する地区駅伝競走大会があります。本校の駅伝競走部は、陸上競技部の長距離選手ばかりでなく、短距離選手も他の部の人も、やってみたいと思う生徒が集まって日々、練習に励んでいます。

この日は第1回目の試走です。学校にて英語検定試験があったのでフルメンバーではありませんでしたが、まずはどんなところを走るのか、確認することができました。本番まであと2回、試走があります。3位までに入賞すれば県大会に出場することができます。頑張れ!

② 英語検定試験

学校にて、英語検定試験がありました。資格を持っていると、今後の高校入試ばかりでなく、大人になっても履歴書に書くことができます。今回はさすがに3年生が多く受験していました。準2級から5級まで自分の実力に合わせて受けているようです。12月には数学検定もあります。本校以外の会場でも受けることができますので、ぜひ資格を取ることをお勧めします。

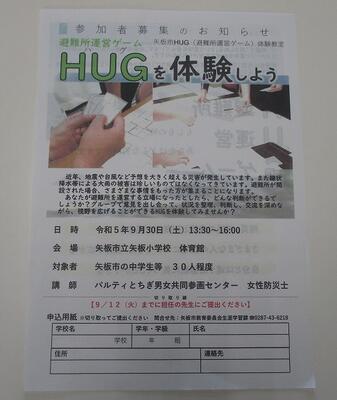

③ 生涯学習課主催「HUG」体験教室

HUGとは、H(避難所)U(運営)G(ゲーム)の頭文字をつなげています。生涯学習課の呼び掛けで、矢板中と片岡中の生徒が参加し、避難所運営体験を協力して行いました。

地域には、高齢者・体の不自由な方・障害のある方・病気の人・乳幼児など、様々な方が暮らしています。災害発生時は多くの人々が避難所に押し寄せる状況を想定し、それぞれの人の状況が書かれたカードを、体育館を中心に各教室や校庭など、どこに配置したらよいかを考えるゲームです。生徒が難しさを感じたのは、ペット連れの人や病気の人の配置だったようです。

大勢の人の配置を短時間で考え、実行していく作業の連続です。各班とも全員が立ち上がり、身を乗り出して話し合う様子は真剣そのものでした。とちぎ男女共同参画財団から来ていただいた講師の芳村さんは、生徒の柔軟な考え方に関心をしていました。

今回の体験を通して、多様な視点で災害に備える大切さを感じることができたのではないでしょうか。2つの学校の生徒が協力して活動する今回の企画がとてもよいと感じました。

④ さくらカップ(サッカー部)

9月30日(土)と10月1日(日)の2日間、サッカー部はカップ戦がありました。1日目の9月30日は本校校庭で行われました。サッカー部に限らず、週末に各種大会に参加する部もあることでしょう。暑さが和らぎ、運動しやすい季節になってきました。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、○○の秋を満喫したいものです。

授業風景 (9.28)

〇3の1国語

自分の考えだけでなく、友達の意見や先生の解説などを聞いて、ワークシートへの書き込みがよくできています。

〇3の2英語

単元テストの解説でした。会話を多く取り入れた授業ばかりでなく、問題の文章を要約して適切に答えることも必要です。

〇2の2体育

男女とも柔道を学習しています。今回は柔道2時間目で、立ち技の前段階として引き手と釣り手の確認をしていました。

生徒集会、いよいよ明日

9月29日(金)5~6校時に、生徒集会があります。夏休みにタブレットPCを使って何回か話し合いをし、9月に入って、生徒会役員は隙間の時間を見つけて準備を進めてきたものです。

「片中トレジャーハント ~友情と絆の旅~」 なんと素敵なネーミングでしょう。

内容は、縦割り班で学校内のトレジャー(宝物)を探して、謎やミッションに挑戦し、協力してポイントを得るというものだそうです。昨年度まで「片中ウォークラリー」として、教員が用意した問題を生徒がグループで解く形の発展形で、生徒自らが企画・運営することになりました。自分たちですべて準備し、明日を迎える生徒たち。たくましい限りです。縦割り班というのもいいですね。

生徒会役員の中にはプログラミング言語を習得する生徒がおり、タブレットPCに答えを入力した後に正解か不正解かによって画面が切り替わるようにしていました。インターネットなどで調べ、自分のものとして習得する力を磨いていく姿に感心します。

いよいよ明日、乞うご期待!!

総合学年発表に向けて

9月28日(木)、1・2年生は来週の発表に向けて、事前発表を行いました。発表内容はもちろんのこと、発表の仕方(声や姿勢)、時間などをチェックする機会となりました。

1年生のテーマは「もっと詳しく地域のことを知ろう」です。地域の自然環境や歴史、そこに生きる人々について課題追究をしてきました。年間50時間のうち、これらの課題追究できるのはおよそ30時間です。限られた時間の中で、来週の発表(10月3日)を迎えます。

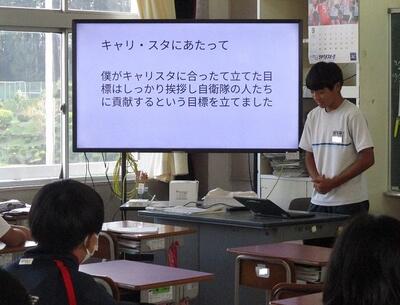

2年生のテーマは「地域で働く人の魅力を探ろう」です。職場体験活動(キャリア・スタート・ウィーク)を中心活動とし、体験で得たことまとめて発表します。1年生と同じ10月3日に発表します。

事前発表では、各発表グループに対して生徒は評価シートを書きました。授業の最後にそれらを受け取り、友達の意見を参考にこれから修正をします。より良い発表となるよう最終チェックをしていくことになります。

3年生は事前に行っていました。3年生のテーマは「自分の興味関心に基づいて卒業研究をしよう」です。小学校から積み上げてきたスキルや課題追究の方法の集大成です。「卒業研究」にふさわしい内容になっているでしょうか。楽しみです。発表は10月5日です。

今回は、保護者の皆様の参観もできます。お子様の発表時刻が分かるタイムスケジュールを事前に配布しますので、お時間の都合がつく場合には、どうぞ参観ください。クイズ形式の発表もありますので、クイズに参加したり、最後に質問したりなどしてくださって結構です。よろしくお願いします。

テレビの入れ替え

9月中旬までに、各教室のテレビが新しくなりました。これまで、授業参観に来校された保護者のアンケートに、「テレビが小さく画面が暗いので、見えにくい。」とのご指摘がありました。今回は60型から75型へ大きくなり、明るさを最大限に考慮したテレビを選んだそうです(矢板市教育委員会)。大変ありがたいと感じております。接続方法もとても簡単になりました。先生方もすぐに対応して、日常的に使っています。

地区新人大会

9月22日(金)から24日(日)の3日間、地区新人大会がありました。3年生が引退してから2年生を中心に新チームが結成され、2~3ヶ月間、一生懸命練習に励んできました。

夏の練習では、熱中症対策として早朝7時から練習する部もありました。普段は武道場で練習をしている卓球部も、空調設備のある体育館で練習をしてきました。各部とも週末ごとに練習試合を何度も行い、試合の中で学ぶことも多かったことでしょう。各部の活躍の様子をお知らせします。

<卓球部>

<バレー部>

県大会につながった部や個人もいます。惜しくもあと一歩で悔し涙を流した部もあります。負けてはしまいましたが、生徒たちは自分の成長を感じたことでしょう。大会を終えて通常の学校生活を送る1~2年生の姿が、一段とたくましくなったように見えます。緊張を乗り越え、ギリギリの所まで自分を追い込み、仲間と喜び合い励ましの声を掛け合う時間とは、なんとかけがえのないものかと思います。

<サッカー部>

<ソフトテニス部>

今回は一段と保護者の皆様の応援の声が大きかったように感じました。頑張る我が子やその友達の背中を押してくださったことに間違いありません。本当にありがとうございました。早朝よりお弁当の用意や送り迎えなどへの御協力にも感謝申し上げます。

<陸上競技部>

県大会は2学期が始まってすぐです。卓球部(10月13日・14日)・陸上競技部(10月13日)・ソフトテニス部(10月14日)が出場します。応援しています!

キャリア・スタート・ウィーク②(2学年)

9月7日(火)から9日(木)までの3日間、近隣の事業所25カ所における職場体験学習を実施することができました。市役所や図書館、郵便局をはじめ、幼稚園・保育園、病院・犬猫病院、福祉施設、食品を扱う店や飲食店、花屋、美容室、種子会社、建設業、自衛隊、小学校にもお世話になりました。

学校を離れ、引率教師がいない中、生徒自身が職場の皆様にお世話になりながら学ぶ機会は、大変貴重でした。働くことの難しさ・厳しさと同時に素晴らしさを体験したり、自己理解を深め、職業人としての自分の生き方を考えたりしたことでしょう。多くの学びを得たことに、違いありません。本当にありがとうございました。

<生徒の事業所への礼状から抜粋>

・患者さんのために働いている皆様の姿を見て、とてもかっかよく見えました。簡単に薬剤師になることはできないけれど、一生懸命勉強して、患者さんに尊敬される薬剤師になろうと思いました。

・最初は、何もかも分からず自分から行動に移すことが難しかったですが、先生や子どもたちとコミュニケーションをとることで、仕事の楽しさを知ることができました。これからも、相手とコミュニケーションをとりながら、自分の考えをしっかり伝えていきたいと思います。

・お客様への挨拶や、商品の場所を聞かれたらそこへ案内するなど、お客様への対応の仕方を学びました。臨機応変に対応しなくてはならず、そこに接客業の難しさを感じました。

・私は、人々の生活に深く関わる職業だからこそ、挨拶や積極性も大切であると学びました。これからは、学校の中だけでなく、矢板市に視野を広げて生活していこうと思います。

・歌を歌ったり、本を読み聞かせしてもらったりして、子どもは言葉を覚えているように見えました。子どもが寝ている顔は、天使でした。幼い子どもを見ていたら、命を大切にしたいと思いました。

・この三日間、失敗ばかりでしたが、失敗することで新たに理解できることも増え、それを生かして次へ進むの繰り返しで、とても成長できたと思います。

キャリア学習②(1学年)

9月6日(水)、1年生は那須ハイランドパークにて、キャリア学習を実施しました。前回は、出発の所までをご紹介しましたので、今回は、活動の様子と生徒の感想をお知らせします。

かなりの豪雨だったようで、自由時間にアトラクションに乗るのにも、キャリア学習をするのにも、大きく影響があったようです。

しかしながら、生徒がしっかり働く様子や、楽しんでいる様子を見ると、素晴らしい体験活動になったことは間違いありません。このような機会を作ってくださったハイランドパークのスタッフの皆様に、感謝申し上げます。

<生徒の感想から>

・今回は、仕事の大変さと、楽しさを知ることができました。ミスを報告しなかったり直さなかったりしたら後々困るので、私は報連相(報告・連絡・相談)をしっかりしたいと思いました。ダブルチェックも大事だと思いました。

・POP作りの時やアンケートの時、従業員さんに「すごいね」「いいね」と言われて、とてもうれしかったです。お客さんにも「ありがとう」と言われて、うれしかったです。

・今回、初めて職業体験をさせてもらって、大人の人がどんな風に仕事をしているのかが知れました。例えば、笑顔で明るく接客していたり、困っている人を助けたりしていました。これから私は、困っている人を助けたり、今の状況を分かりやすく説明したりすることを、日常生活でできるようにしたいと思いました。

・今回の職業体験を通して、お客様に対する気遣いや工夫を知り、それを実践できたことがよかったです。また、今回学んだことを活かして、人の役に立つことを積極的に行っていきたいと思いました。

<班別行動:アトラクション・昼食>

避難訓練

9月14日、今年度2回目の避難訓練を実施しました。

今回は、矢板消防署から5名の消防士をお招きし、本校の地震や火災が発生した時の対応の様子等を観察し、アドバイスをいただきました。

生徒全員が真剣にこの訓練に参加していたので、お褒めの言葉をいただきました。

その後、学年ごとに分かれ、署員の方から適切な助言をいただきながら体験活動を行いました。いざというときに、体験をしたことがあれば、より落ち着いて事に当たれることでしょう。はしご体験をする3年生に対して、署員の方は、「怖いということを体験していることが重要だ」と、話しかけていました。3年ぶりに実施できてよかったです。

1年生:煙の体験(火災の際の避難の仕方)

2年生:消火体験

3年生:はしごを使って避難する体験

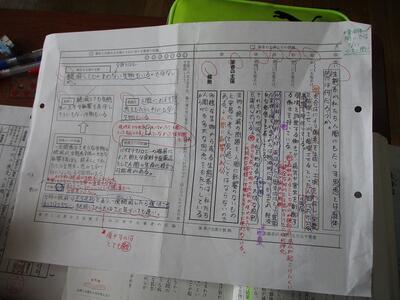

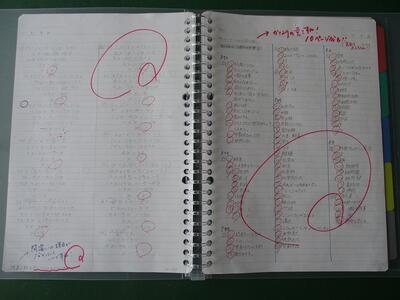

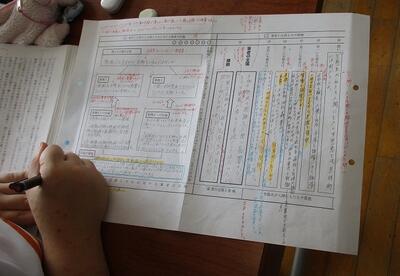

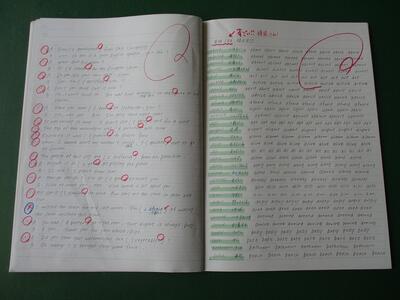

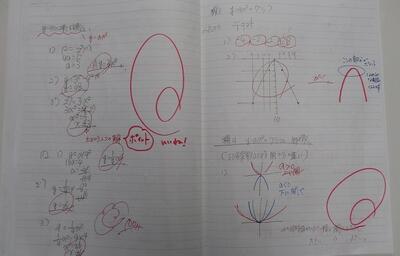

家庭学習ノート(2の2)

9月11日の家庭学習ノートは、2年2組でした。

昨年度まで「問題演習発展ノート」と呼び、より多くの問題に挑戦してきた学年なので、今回紹介するのは、ノートにぎっしり問題を解いている生徒たちです。

問題は、解くだけでなく正解かどうかを確かめ、間違えた場合はなぜそうなるのかを理解することが大切です。青ペンで見やすく修正している生徒が多く、ノートの使い方が統一されていると感じました。

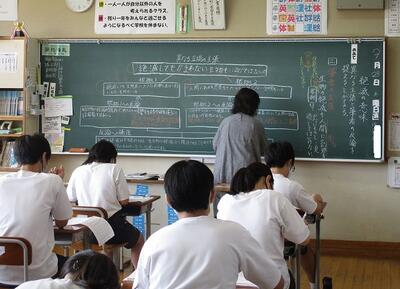

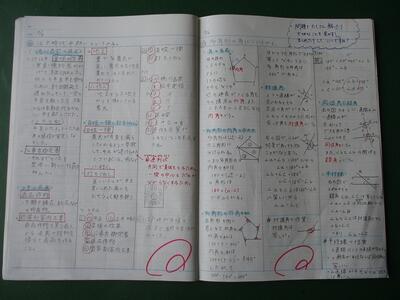

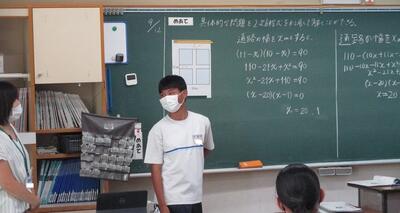

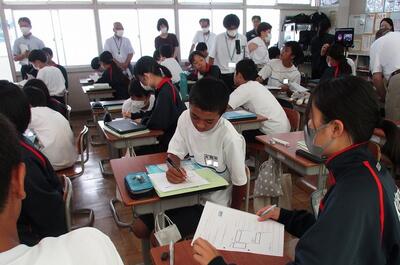

研究授業

9月12日は、校内研究授業がありました。

本校の教職員は、授業力向上のために2つのグループに分かれ、1年間同じメンバーで継続的に研究をしていきます。「主体的・対話的で深い学びの実現に向けての授業の改善」という共通の目標に向かって、教科の枠を超え、協働的な学び合いを、先生たちも行っています。

この日は2学年担当の先生が研究授業を行いました。

数学(3の2)「2次方程式の利用」畑の中に通す道幅の長さを求める問題でした。

英語(2の2) ALTの先生の両親に紹介するために、県内の店や場所を伝え合う授業でした。

英語は、宇都宮大学の先生と本校の担当教員が夏休みからオンラインを通して話し合い、授業構想を練ってきたものです。それを市内小・中学校英語科の先生が参観し、授業について話し合いも持ちました。

もちろん、本校の先生方も2つの授業について話し合いをして、生徒がどんな学び方をしたのか、よかったところや改善したほうが良いところはどういうところなのかなどを話し合いました。

今後、11月に3年生、1月に1年生の先生方も研究授業を行います。

家庭学習ノート(1の1)

9月4日の家庭学習ノートは、1年1組でした。

期末テストの間違えた問題を解きなおしたり、技術や美術のテストに向けて学習をしたりしていました。

今は、家庭でカラーコピーも容易にできるようになりましたので、「色についての学習」のまとめに活用ているようでした。

キャリア学習(1学年)①

9月4日、那須ハイランドパークで行うキャリア学習に向けて、事前指導がありました。

学年主任から、片岡中学生としての責任とはランドパークの(従業員としての)責任があると、お話がありました。2つのグループに分かれて、職場体験とお客様を経験します。

9月6日、元気に出発した生徒たち。報告が楽しみです。

キャリア・スタート・ウィーク(2学年)①

3年ぶりに、各事業所の御協力のもと、職場体験学習(キャリア・スタート・ウィーク)が実施されます。9月4日は、その事前指導が行われました。

今年度は、9月5日から7日の3日間に行います。26の事業所に出向いて行った生徒たちは、頑張れているでしょうか。後ほど、2学年担当が訪問してきた写真をもとに、御紹介します。

日によっては、事業所の都合から学校で活動する生徒もいます。

学校を離れ、事業所で働くことを通じて、職業や仕事の実際について体験したり働く人々と接したりすることから、自分の将来の夢や希望につなげてほしいと思います。

防災献立

9月1日は防災の日です。1923年の関東大震災では10万人を超える人々の命が奪われ、あの日からちょうど100年を迎えます。次の震災に備えて教訓を継承していこうと、「防災の日」を中心にさまざまな催しや防災訓練が、各地で行われています。本校は、9月14日に避難訓練を行う予定です。

さて、給食は「防災献立」でした。災害時を想定し、「水や火を使用しない給食」を通して防災意識の向上を図り、食の大切さを学ぶために提供されました。今回は温めたカレー味のご飯の袋を切って直接スプーンで食べる体験をしました。

生徒には、災害時に率先避難者になったり、避難所運営に関わる意識をもったりしてほしいと考えています。9月30日に矢板小学校で行われる「HUGを体験しよう」にも、ぜひ多くの中学生が参加できるとよいと思っています。

1学期期末テスト(5教科)が終わりました!

今週の月曜日から授業が再開し、8月31日(木)と9月1日(金)の2日間に渡って期末テストを実施しました。今週は、いつもより体調不良を訴えてテストを受けられない生徒もいましたが、これまで休んでいた生徒が受けようと努力する様子も見られました。

なんとかテストが終了。長い1週間をよくぞ乗り切りました。

今後は、テストの返却があります。学習状況調査において、「家で、テストで間違えた問題について勉強している」の質問に、「はい」と回答した生徒は約4分の1です。「どちらかといえばはい」を含めますと半数以上にはなります。自分ができなかったところはどこかを把握し、それを理解してできるようにすることは、大切な家庭学習の内容になります。ぜひとも、取り組んでほしいです。

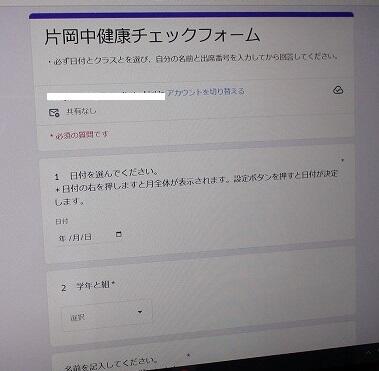

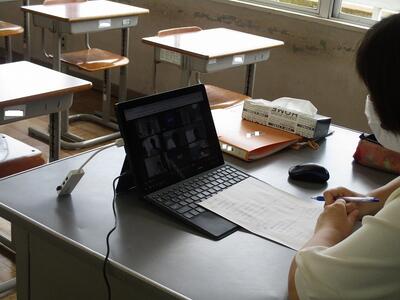

健康観察をタブレットPCで

4月から8月末まで続けてきた「健康観察カード」を、本校では9月からはタブレットPCを使って実施することになりました。

新型コロナウイルス感染症が5類になってから、健康観察カードを使用しない学校が多かったかと思います。本校は、毎朝学年主任・副主任が昇降口に立ち、一人一人からカードを受け取りながら会話をし、心の状態まで把握できるように心がけてきました。昇降口が開く7時30分から生徒を受け入れてきた職員にも感謝です。

新学年にも慣れ、夏休み明けもこれまでと変わらない様子が多く確認できましたので、9月からタブレットPCを使って心と体の健康観察を始めます。体調はどうか、朝食を食べてきたかどうか、心については天気のイラストを選択する形にしました。9月1日は初日ですので、今後改良を重ねていく予定です。(各担任は、一覧の形で生徒の様子を把握できます。)

将来を見据えた堂々とした意見発表(少年の主張発表)

8月31日、矢板市にある塩谷庁舎にて、少年の主張発表の塩谷地区大会がありました。栃木県生誕150年記念協賛行事でもあります。3年ぶりの集合型の開催となりました。

地区内の中学校8校から代表が1名ずつ発表しました。

本校からの発表者の主題は『大きな「夢」を持つ』です。

「世界がここまで発展してきたのは、すべて誰かの夢があったから。夢は自分自身だけでなく他の人の役に立ち、社会に貢献することにつながり、夢を持つことが未来を変える大きな力になる。」と訴えます。自分の夢を語り、その実現に向かって自分がしていることと、今後自分がしなければならないことを明確に述べ、「大きな夢を抱いて行動すれば、よりよい社会を築くことができる。」と堂々と発表する姿は、普段より大きくたくましく輝いて見えました。

惜しくも県大会出場は逃しましたが、結果は優秀賞です。素晴らしい発表でした。この日を迎えるまで夏休みを返上しての練習も大変だったでしょうし、指導してくださった先生に感謝です。

今回は、あえて本人の夢についてはここでは明らかにしません。総合文化発表会で生徒や保護者、地域の皆様にはお聞かせすることができるでしょうから。お楽しみに。

家庭学習ノート(3の2)

本校は、家庭学習ノート(通称「自学ノート」)を、担任だけではなく、担任以外の教職員も関わって確認をしています。本日は3の2からそのいくつかを紹介します。

とちぎっ子学習状況調査や全国学力・学習状況調査の意識調査から、本校生徒の家庭学習については、次のようなことが分かりました。

「家庭学習の計画性や時間の確保はされている。ただし、学校や塾の決められた宿題のほかに自分で考えた勉強をしているという割合が少なかった。」

そこで、夏季休業後集会では、「自分にとって必要な学びを自分で考えて、自分のために学習する学び方を心がける」ように伝えました。1学期期末テストを直前に控え、3年生は問題演習によって学習の確認をする生徒が多かったようです。

1学期後半 スタート

38日間の夏休みを経て、再び生徒が学校に登校しました。

「昨日宿題を頑張ってやったのですが、終わりませんでした!」と、声をかけてくる生徒もいました。いろいろな事情があるでしょうが、とりあえず、元気な顔が見られてよかったです。

1校時にオンラインで集会をしました。

初めに県総合体育大会の表彰をしました。陸上部1年生が1500mで2位、3年生が砲丸投げで7位に入賞です。おめでとうございました。

その後、校長の話、生徒指導主事から熱中症に関して話がありました。

部活動の帰り道や体育の授業後に、熱中症が原因で命を落としたという他県での例があります。下校中に体調不良を感じた時には、「SOSを出す」ことが重要です。矢板市指定のクーリングシェルターとして、片岡地区には片岡公民館とサンユー片岡店があります。学校近くのコンビニ店にもお願いをしてあります。「こども110番の家」も紹介しました。学校から離れた乙畑・安沢方面では、具体的にどんな事業所に助けを求めるとよいかも伝えました。いずれにせよ、「近くの事業所や人に助けを求める」ことで、自分自身あるいは他の人の命を守る行動がとれることを願います。

<授業の様子>

・1の1 理科 期末テストに向けて密度の復習

・1の2 国語 文の成分

・2の1 数学 1次関数のグラフ

・2の2 国語 本の紹介文を書く

<給食の様子>

・3の1 準備 やはり休み明けはカレー! デザートも付きました。

・3の2 メディア委員会が始めた「カタレディオ」を聞きながら。

カタレディオとは、DJ風に季節に合わせた話をしたり音楽を流したりするものを生徒が企画しています。今回は第1回目。ネーミングがいいですね。トークの話題は、夏休みの宿題とカレーに入っている玉ねぎについてでした。3の2では、同じクラスの友達の声に耳を傾けながら、おいしく食べていました。

企画展の紹介

本校の美術科教員が「日本・フランス現代美術世界展」に出品し、東京六本木の国立新美術館に展示されています。日本から約400作品、海外から100作品がある中、見つけられるかどうか心配して行きましたが、ありました!

2~3年生は美術の時間に見せていただいているのではないでしょうか。「宇宙船地球号」と称されている作品が5点も並ぶと圧巻です。誇らしい気持ちをもって会場を後にしました。

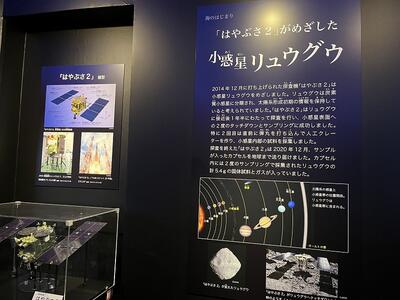

次は、上野の国立科学博物館の特別展「海 ~生命のみなもと~」です。中は、4つに分かれて展示されています。

その第1章「海と生命のはじまり」(どうして地球には水があるの? 海お誕生と生命の起源に迫ろう。)のコーナーに、小惑星リュウグウの試料や展示物がありました。7月14日の「矢板市ふるさと夢講座」(1~2年生対象)で講話をしてくださった高野淑識(よしのり)先生を思い出すことでしょう。「はやぶさ2」がオーストラリアで着地したときにカプセルを待ち受け分析をした高野先生を、「海底数千mの深さから掘削した岩石や、深海6,500mの暗黒の世界から採取した岩石に含まれる微量のガスや有機物の分析で世界トップクラスの技術をもつ第一人者だ。」と紹介していました。

我が校、我が郷土に関係する方が関わっている企画展でしたので紹介しました。まだ夏休み期間がありますので、東京での開催ですが行ってみるのもいいですね。

校庭東側の道路 舗装修繕工事

8月7日(月)、校庭東側の道路の舗装修繕工事をしていただきました。以前からわだちやへこみがあり、雨天時には車の走行により登下校する生徒へ水がはねることがしばしばでした。早速市役所で対応してくださいました。炎天下、工事をしてくださる方々にも感謝申し上げます。これで、安心して生徒が登下校できます。

また、通常は朝に小学生が車道脇を歩きます。通学路でありますので、運転するドライバーの皆様も減速していただけると有り難いです。

早朝の様子やオンラインの活用

夏休みに入って、半分が過ぎました。

部活動に参加している1~2年生と駅伝競走部の3年生は、連日の猛暑の中、一生懸命活動に参加しています。熱中症対策として早朝から指導する先生方にも、感謝です。

● 午前7時の校庭(朝日がまぶしい時間です。)

また、タブレットPCを使って、今年はオンラインによる英語スピーチ大会に向けての練習や、生徒会本部役員の話合いも行われています。

いよいよ12日からどの部もお盆休みに入ります。しっかり休養を取り、家族や地域の行事に参加して、心も体も充電してほしいと思います。

県総体陸上競技大会

7月24~25日の2日間、清酒開華スタジアム(佐野市運動公園陸上競技場)にて県総合体育大会陸上競技大会が開催されました。本校からは12名の選手が出場しました。

佐野といえば県内でも最高気温の更新で連日話題になるところです。スタンドにも日陰がほとんどなく、選手はもちろんのこと応援する保護者の皆様も猛暑の中、さぞ大変だったことでしょう。

さすが県大会ですので、「全国大会出場への標準記録突破」のアナウンスが何度も流れる会場で、生徒たちは「我こそは」という思いで精一杯戦っていました。

●7月24日

●7月25日

ここから駅伝競走部で活動を継続する生徒もいますが、3年生はこの大会で引退です。今年は引退の時期が各部・各部員によって様々でした。1~3年生の部員をまとめ、熱心に活動し、笑いや涙ありの日々を懐かしく思い出す日がきっとやってくることでしょう。一生懸命取り組んだことは、必ず将来につながってきます。さあ、引退した3年生は進路選択へシフト換えです。高校一日体験学習から目指す進路を見定め、次の目標に向かって頑張ってほしいです。

美術部校外学習

7月21日(金)、夏季休業に入って第1日目に美術部は校外学習へ出かけました。今回は、那珂川町の小砂焼体験センター陶遊館にて、ろくろ体験または手びねり体験をするというものです。3年生も最後の活動として参加し、有意義な時間を過ごしました。

2ヶ月後に焼き上がった作品が学校に届くそうです。楽しみですね。