文字

背景

行間

学校日記

多摩ハンドボールクラブ 出張授業

Tokyoスポーツライフ推進事業の一環として多摩ハンドボールクラブの方々にお越しいただき「投げ方」教室を行いました。1・2年生の各クラスごとに丁寧に分かりやすく、そして楽しく、正しい投げ方や遠くまで投げられる投げ方を教えていただきました。近年、環境の変化などから子どもたちの体力の低下が問題となっています。特に投げる力の低下が昔に比べると顕著です。本校では今年度「投力向上」をテーマにソフトボールの授業の充実などに取り組んできました。ソフトボールより大きなハンドボール(中学校ではハンドボール投げが新体力テスト項目)をどのように投げたら強く、そして遠くに投げられるかを多摩ハンドボールクラブの方々に教えていただきました。授業の始めと終わりで計測を行いました。ほとんどの生徒が記録が伸び、中には10m近く記録が伸びた生徒もいました。

「社会を明るくする運動」作文コンテスト最優秀賞受賞

多摩市の中学生を対象にした「社会を明るくする運動」作文コンテストにおいて、1年生の山口 佳樹さんが最優秀賞に選ばれました。

「道なきところに道を」というタイトルの山口さんの作文は授業などで書いたものではなく、山口さん自身が日常生活で聞いたニュースを家庭で話題にし、多面的な視点で分析し深く考えた経験を自ら書き、応募したものです。

ぜひ、ご一読ください。

「道なきところに道を」

山口 佳樹

殺人、窃盗、暴力…日々どこかで事件が起こり、それが当たり前のように連日報道される日本。中には僕と同じくらいの年齢の人が犯罪に手を染めている事例もあり、親はどうしていたのか、周りの人達は何を見ていたのか、事件を起こした本人はどうしてそんなことをしたのか、不思議で仕方なく感じていました。

「人生終わったね。」ニュースを見ながら呟く僕に母は、「そんなことはないよ。あなたは裏を知らないから言えるんだよ。」と少し怒ったように言います。犯罪に裏も表もあるかよと思いましたが、きっとニュースを見ている大半の人も「怖いね~」、「嫌だね~」、「気をつけないとね~」と感想を言うだけで、どこか他人ごとに捉えているはずです。

そんな中、今年に入って保護観察中の男が自身を担当していた保護司を殺害する事件がありました。この犯人は過去、コンビニ強盗事件を起こし、保護観察付き執行猶予の有罪判決を受けていました。僕はこの事件のニュースを見た時、ハッとしました。これが母の言う「裏」ということ。言われてみれば、罪を犯した人達は出所後どうしているのか?刑期を終えた時、家族は温かく迎え入れるだろうか?帰る家なんてあるのだろうか?生きていくための仕事はすぐに見つかるのだろうか?「犯罪」や「逮捕」という言葉ばかりに目がいき、その後のことは全く想像していませんでした。

担当していた保護司の方は、この犯人のためにずっと社会復帰のための立ち直り支援をされていたとのこと。出所後に受けるであろう周りからの差別、将来への不安からくる絶望感など、様々な事に寄り添いながら社会復帰への道を導いてくれていたはずです。そもそも、家族でもない人がこうやって手を差し伸べてくれていたのに、なんて酷いことをするのだろうと、犯人には心の底から怒りでいっぱいになりました。と同時に、一人の人間を立ち直らせることの難しさを感じました。

では、なぜ犯罪が起こってしまうのか?その人自身の生まれもった性格も関係しているかもしれません。しかし根本をたどると家庭環境が崩壊していた人、歪んだ環境で育った人、身寄りがなく自暴自棄になっている人、僕には想像のつかない人生を歩んできた人など、本当に様々な問題が重なって、道を踏み外してしまったケースが多くあるように感じます。きっとこの犯人も、これまでの人生の過程で親や周りの人から、命の尊さや、愛されるという事を教えてもらえなかったのだろうなと思います。

一人で生きていく事はとても難しいです。だからこそ、拠り所のない人には社会や地域の人の力で居場所を作る必要があります。全部に正解はありません。でも立ち直る為にサポートする事に不正解はありません。まさに道がないところに道を作り、教科書がないところに教科書を作りサポートしている保護司の活動。危険と隣り合わせの仕事ですが、この60年、殺人事件にまで発展する事例はなかったそうです。つまりどれだけの人が保護司の活動でやり直す道を歩む事が出来ていたか、保護司の活動によって、どれほど世の中はまもられてきていたかということを僕はこのニュースで実感しました。

罪を犯した人が犯罪から立ち直るため、そして再犯を防ぐためにも、この事件には絶対に屈してはいけないと感じます。

中学生の僕は、犯罪から立ち直ろうとしている人を直接サポートする事は出来ません。でも街頭での啓発活動へ参加したりすることで、道なき道をつくる人がいること、罪を犯したからと偏見で人をみてはいけないこと、それを周りに伝えることは出来ます。小さな事ですが、少しでも世の中を変えていけるよう努力したいです。

都立多摩桜の丘学園との交流の振り返り授業(1年生)

1年生が9月から3回にわたって交流を行った振り返り授業をしました。

都立多摩桜の丘学園の知的障がい・肢体不自由の生徒との交流で生徒達にどんな心の動きがあったのでしょうか。

都立多摩桜の丘学園の大塚昌利先生が来校し、それらの交流をひとつひとつ振り返り、お話しくださいました。オンラインでの学校・学級紹介でお互いを知ることから始め、ボッチャによるスポーツ交流で直接話し笑い合い、大いに盛り上がりました。マラソン大会では一緒に走り、また都立多摩桜の丘学園の生徒達にたくさんの声援を送ってもらったことが思い出されます。

知らない=先入観でしか相手を見れない。

「かわいそう」「不自由」「不幸」「怖い」「何をしたらよいか分からない」という感情から

相手を知ることによって、相手を想い、考える気持ち。そして一緒に過ごし、できる少しの工夫が大切なのだということを学びました。自分の個性も人の個性も尊重し合い、助け合うことができれば、もっと多くの人が暮らしやすい社会に変わっていくのだと思います。

朝の体育館は凍えそうな寒さでしたが、少し温かい気持ちになった気がします。

生徒たちの印象的な交流

ボッチャ大会

・みんなと笑い合いながらしたから。

・一番話したり遊んだりして交流を深められたから。

・やる前は少し関わりたくないと思っていたが、一緒に優勝という目標を目指すことで、心が通じ合ったから。

・一番交流することができたと思うし、桜の丘学園の子たちと協力して試合して、ものすごく盛り上がったし、自分の中でもすごく楽しかったから。

・実際に話すことができ、アニメの話などもしてくれて楽しかった。

・障がいがあってもなくても、点が取れた時はみんなで一緒に喜んで楽しめたのが印象に残ってます。

・オンライン交流会よりも現実で会って話す方が楽しく、見えなかった一面も見た気がしてとても良かった。

・みんなでひとつになって協力して触れ合うことができたから。

生徒達が 感じたこと・考えたこと・「普通」とはどういうことか

・障がいをもっていても人や道具の力を借りれば同じスタートラインに立てる!人によって、普通は違う。理解し認め合って協力し合うことが大事。他人事として関わるのではなく同じ仲間として関わり合うこと。

・交流前は文字が書けて読めて会話したり、勉強するのが当たり前でそれはみんな同じだと思っていたけれど、交流後はみんな違うのが当たり前で、「自分たちが自分たちらしく生きていければ幸せ」というのはみんな同じなんだと思った。

・都立多摩桜の丘学園の子と交流しているとボッチャで勝ったら、一緒に喜んで、マラソン大会で走り切ったら、同じくらい疲れていて、同じ中学生なんだと実感した。みんな普通の中学生で、障がいやコンプレックスだって、その人の一つの個性で魅力だと思う。

・「生まれもった障がい」をもった人はそれが普通というのを聞いて、「自分」ではなくて「人それぞれの普通」があると感じた。

・交流してみて全てできることが普通ではないと思った。それぞれ得意や不得意があるからこそ、それが一人一人の個性だと思った。

・人間には違うところがあるのは当たり前で「できない」「苦手」と感じることは人によって様々、そのマイナスな所をできる人が埋める。埋めてもらう。これができれば素晴らしいなと思います。

・オンライン交流ではお互いを知ることから始め、ボッチャ交流では協力やサポートをし合うなど、障害の有無に関わらず、お互いの個性を尊重し合うことが大切だと分かりました。交流を通して私の中での普通は「自分らしく生きる」ことだと思います。「一人一人が大切で特別な存在」という事を忘れずに、これからも自分の個性、相手の個性を大切にしていきたいです。

挑戦する人の話を聞く会 (1年生)

1年生が進路学習として、挑戦する人の話を聞く会を受講しました。

講師として来てくださったのは、鈴木博文さん。現在「美術解説するぞー」というネームで活動されています。以前は中学校の美術の先生を9年されていましたが、子どもよりもまずは大人にアートの楽しさを伝えたいと考え独立し×art (かけるアート)を創業。美術解説や大人向けの美術教室の運営、美術解説動画の配信、本の執筆等活躍の場を広げていらっしゃいます。

しかも多摩市立諏訪中学校出身!生徒たちにとって先輩であり先生のような、とても身近に感じられる鈴木さんに、パネルディスカッションという形で生徒達から質問があがりました。

Q1.なぜ子どもより大人にアートを伝えたいと考えたんですか?

Q2.今の仕事を始める時の気持ちはどうでしたか?不安はありましたか?

Q3.美術をやる上で、うまくいかなくて悩んだことはありますか?どう解決していますか?

Q4.価値観は変わりましたか?

Q5.辛い時に支えになる人や言葉はありますか?それはどのような人や言葉ですか?

Q6.記憶に残っている恩師はいますか?生き方に大きな影響を与えたのはどのような人ですか?

Q7.ズバリ、美術はどういうものでしょうか?

これらの質問ひとつひとつにとても真摯に丁寧に答えてくださいました。

特に「不安はたくさん!考えても消えないけれど、とにかくやり続ける!」

「やらない後悔より、やる後悔」

「先のことはわからないが、色々なことが繋がっていく。だから今、目の前のことを一生懸命に頑張る」

「勉強をする意味とは脳の筋トレ。色々な事を理解することにつながる」

鈴木さんの歩んできた道筋になぞらえた分かりやすい説明が生徒たちの心にしみ込んだように感じました。

質問者の生徒は鈴木さんの話を聞き、自分の考えを伝えました

生徒達の印象に残ったこと、考えたこと、感じたこと。

・辛い時に支えになる言葉で「やらない後悔よりやる後悔」と言っていたのがとても印象に残っています。自分は行事の実行委員などやることが多くあり、その時に何をやって何をやらないのか分からず先生に聞いて区別していましたが、鈴木さんの話を聞いて、やってみて失敗してもよい経験になったなと思えるかもしれないから、たくさん挑戦してみたいと思った。

・自分は勉強がすごく苦手で自分の心の中でなんで勉強しないといけないんだって毎日思っていた中で、鈴木さんが教えてくれた「やらないよりやる後悔」「勉強をがんばるといろんなことを理解することにつながる」という2つのことを今日知りました。他にも美術の楽しさやアートの大切さなど知れて良い機会になりました。

・「バッターボックスに立って、バットを打ち続けるのが大切」という言葉がとても印象に残り、挑戦の大切さがよく分かりました。「この先、何がどうなるか分からない、目の前のことを一生懸命がんばる」という言葉は今の自分にも言えることで、これから目の前のことを一生懸命やり、つなげていきたいと思うことができました。

・不安だったり、悩んでるときにまずやってみるってことを聞いて、自分では不安になってあきらめたり、悩んで結局解決しないでほっといたりしていましたが、不安な時や悩んでる時は考える前に挑戦してみて、失敗してもなんども繰り返すことが大切なんだと思いました。

・鈴木さんの話を聞いて、チャレンジするのが大切ということが一番印象に残りました。10年後、20年後と自分が想像もしていないことがあるかもしれないけど、目の前のことを一生懸命やり、がんばることやコツコツ積み重ねる努力・挑戦しつづけることで新たな世界観・価値観が変わると思いました。

・私は今やりたい仕事はないけれど、未来の自分のために、選択肢を広げるために今できること、いまがんばれることをしたいなと思いました。印象に残ったのは点と点をつなげるということです。選択肢を広げるためには、たくさんの点が必要だと思ったのでとても良い言葉だなと思いました。

・その(将来の)でっかいこととは関係なくても、いつか繋がってやってよかったと思えるようになるという事を鈴木さんから学び、不安があっても陸上大会やほかのことに挑戦しようと思った。

・考えたこともなかった考えが多くあって、人生は広いなーと思った。また、一つ一つの事にも全力でがんばりたい。

ダンス発表会

2年生は3学期に入って保健体育でダンスに取り組んでいます。5日は、3クラス合同で授業を行い、自分たちのクラスの成果を発表し合いました。また、学校公開日のこの日は、保護者の方にも練習の成果を参観していただきました。寒い中お越しくださりありがとうございました。各クラス規定の振り付けはあるものの、クラスごとにオリジナルの掛け声やポーズを考え、ダンスを楽しんでいる姿が印象的でした。

レディネステスト

2年生は職場体験が終了し、現在発表に向けて事業所ごとにスライド作りに励んでいます。今回は、ハローワークの方をお招きし、職業レディネステストを行いました。職業レディネス・テスト(VRT)とは、自分がどのような職業分野に興味を持ち、どのような職業分野ならやっていく自信があるかなど質問に答えて自分の傾向を知るテストです。結果を受けて生徒たちは、自分の新しい面を発見したり、興味や関心を再確認したり、真剣に取り組んでいました。様々なデータから自分を客観視し、自分の将来を考える1つの取組として役立てて欲しいです。

<生徒の感想>

・私は将来の職業やなりたいものがなくて、少し不安でしたが今回のレディネステストで興味のある職業や自分が好きなこと、自信のあることに気付き、それを生かしてどの職業が向いているかを見つけることができました。

・働くということに対して、あまり深く考えたことはなかったけど、今回のレディネステストのおかげで、自分の将来についてポジティブに考えることができた。たくさんの不安もあるけれど未来を想像することが楽しく思えました。

・レディネステストの結果を見て、自分の事を客観的にみられて「自分はこのような職業が向いているんだ」「確かにそうかもしれない」と気付きがたくさんありました。

・今回のレディネステストでは、自分の新しい一面を知れただけでなく、自分の好きなことや関心のあることを仕事にしたいなという気持ちに近づけたことが1番良かったなと思います。

・これからは長所を磨き、自分がより成長できるように行動がしたいです。自分の長所を再確認する良いきっかけになりました。

・特に感じたことは、自分にあった仕事を見つけるために今いろいろなことにチャレンジすることです。

・他の人と比べたときに、それぞれ違っていてその人の個性が出ているなと思いました。

・自分の適性がどのようなもので、どのような職に向いているかをより広い視野をもって知ることができました。このテストでは自分の適性にあったものの中で自分の想像していなかった職や分野もあり、自分の将来を考える上での1つの指標になると思いました。

多摩市子どもみらい会議

1月24日(金)、多摩中学校にて「多摩市子どもみらい会議」が開催されました。

多摩市長をはじめ、多摩市役所の方々、担当校となった小中学生の代表が一堂に会し、「2050年の多摩市のために私たちができること」を主題として話し合いました。本校からは、2年生2名、1年生1名が代表となり、多くの人たちが見守る中、開会の言葉や協議の進行役といった役割を立派に務めあげました。最終的な多摩市への提言は「多摩市民1人1人が街づくりに参加しているという意識をもって行動しよう」となりました。

語り尽くせない実施事例や議論がありましたが、概ね挙がっていた内容をキーワードとして挙げます。

■省エネ再エネ

■世代を超えた地域交流

■食品ロス

■見える化

■日常的に

■主体的

聖中の生徒達は小学生の時からSDGSについて、思考を重ねてきました。具体的な行動ができてこその学習。これからも、この問題に対して関心を高くもち、自分なりに考え、小さくても具体的行動に結び付けていってほしいと思います。

新入生保護者説明会資料

2月5日(水)新入生保護者説明会資料

アレルギー疾患のある生徒への対応について(292KB).pdf

自閉症・情緒障害特別支援学級の新設について(162KB).pdf

R7入学新入生保護者説明会スライド(13252KB).pdf

当日、欠席された保護者の方は2月7日(金)までに本校副校長まで資料を取りにお越しください。

その際、お知らせに記載されている御提出いただく書類をお持ちください。

職場体験を短歌に。

2年生が職場体験を短歌にしました。

それぞれの3日間、情景が目に浮かびます。

ふんわりと バターが香る お昼時 ほおばる姿を 横目に作業

【カフェ タネノス】(で職業体験した生徒 以下同じ)

極寒の 園庭走る 風の子に 負けてられない 「よーいスタート」

【冨士ケ丘幼稚園】

挨拶で 店の雰囲気 大変わり 笑顔で帰る お客様

【ローソン多摩一ノ宮店】

空の下 美味しくみんなで バーベキュー 枯葉のお肉 小石の野菜

【文化学園大学附属すみれ幼稚園】

不格好 それ作ったの 私の手 買われる時を つい見て喜ぶ

【サミットストア東寺方】

お散歩で 小さな子と 手を繋ぎ 一生懸命 握ってくれた

【みらい保育園】

1日目 大変だった 接客も 慣れてきたから ドア見て待ってる

【多摩うどん ぽんぽこ】

待ち時間 利用者さんと お話しし 孫の話題で あふれる笑顔

【後藤はりきゅう整骨院 Rebody】

小1の 無限の体力 恐ろしい 「鬼ごっこしよう?」 恐怖のお誘い

【連光寺児童館】

ありがとう その一言が 嬉しくて 自ら仕事を 探して走る

【のびのびっこ保育園】

寒い日も 手が凍えようと 続いてる 農家さんの手は 力強い

【小暮農園】

工房は 甘い香りに包まれて 食べてないのに お腹いっぱい

【ナチュランド本舗】

閉館日 営業中より 忙しい 新たな発見 驚きました

【関戸図書館】

園児問う 「どうして明日で最後なの?」 答えるものの 続く「どうして?」

【みどりの保育園】

避難所運営ゲーム (2年生)

2年生が総合的な学習の時間で避難所運営ゲームHUG(ハグ)を活用した防災学習を行いました。

この学習では話し合いながらゲーム感覚で避難所運営をみんなで考え学ぶことができます。

今回は、聖ヶ丘中学校を避難所と想定し、実際に避難者が避難しに来られたという設定で、避難所運営を疑似体験しました。

校舎、体育館、クラブハウスの図面を使い、この避難所に避難してくる様々な年齢・状況の人達の居場所をどのように割り振りしていくべきか、次々に起こる様々な問題をどう解決してくべきかグループで考え相談しながら進めました。このゲームを通して生徒たちに様々な気付きがありました。

・持病のある人やけが人をどうするか?

・外国の人の居場所はどこにするとよいのか?

・ペットを連れている人の居場所はどうすればよいのか?

・親とはぐれ、小さい子どもだけの場合はどうするか?

・認知症や障害のある人に対し介助できる人をどうするか?

・明らかに自分勝手なことを言ってくる人に対し、どう接したらよいのか?

この授業を通して考えたこと

・今までは避難所に行ったら指示を聞くだけだったけれど、大変さに気づけたので物を運ぶなど力仕事は手伝えるかなと考えました。また、普段から地域の人と顔を合わせておくことで誰が避難できていないか分かると思いました。

・運営側になってみて、我がままを言う人が多くて対応に困った。もし聖中が避難所になったら、2次被害を減らす取組を率先してやってみる。小さい子、高齢者のお世話や運営側のお手伝いは自分達でもできることだと思う。

・震災で死ぬかどうかだけではなく、そのあとの避難も大変なことが分かった。こういう大変な時に手伝ってくれる避難所の方々はとてもありがたいと思い、もしそういうことがあった時手伝いたいなと思いました。

・地震が来たら近所の人達で助け合いをすると思うから、今のうちに近所の人達と仲を深めていきたい。

・80歳の祖父がいるし、近所には高齢の方もたくさんいるので、その人たちの避難を自分もできる限り手伝いたい。また、避難所に着いた後も自分にできることをしていきたい。

この授業を通して生徒達は災害時の避難所の様子や運営の難しさを知り、いざという時、臨機応変に自分にできる事を考え自ら動く意識をもったと思います。

小・中学校連合図画工作・美術展

パルテノン多摩にて小・中学校連合図画工作・美術展が開催されております。本校生徒の作品も多数展示されており、どれも力作ぞろいです。

30日(木)までの開催ですので、ぜひご覧ください。

1年生 蒔絵小皿と季節の和菓子

1年生 石のデッサン

2年生 木彫鍋敷き

2年生 空想画

3年生 水墨画

会場 パルテノン多摩2F オープンスタジオ(小学校)、市民ギャラリー(中学校)

会期 令和7年1月25日(土)から1月30日(木)

時間 9:15~16:45(1月25日~29日)、9:15~12:00(1月30日)※入場11:30まで

1年生 スキー移動教室

1年生が15~17日の3日間、八ヶ岳へスキー教室に行ってきました。

八ヶ岳少年自然の家に着くと雪が降っていました。八ヶ岳の寒さを全身に感じながら、富士見高原スキー場へ。

富士見高原でのスキー教室では、それぞれのレベルに合わせた活動をしました。経験者は約2割、ほとんどの生徒が初めてのスキーでした。1日目はスキー板を履いて歩くなど雪になれるところから始まりましたが、最初の緊張や怖さが楽しさに変わっていきました。3日間の講習の積み重ねが生徒たち一人ひとりの成果として現れており、どの生徒もどんどん上達しているのが見て分かります。上達の度合いは生徒たち自身がよく分かっていて、滑ることの楽しさを実感しているようでした。

<1日目スキー>

<2日目は快晴!>

お昼はカレー、皆おかわりしてよく食べました!

<3日目 快晴 各自すごく上達が見られます!>

夕食後はみんなでレクリエーション。1日目はドッチボール、2日目はOXクイズ、サム虎ばーちゃん。とても盛り上がりました!企画運営した実行委員たちはもちろん、全員が楽しもうという気持ちがあり充実した時間でした。

各クラス2チームの対戦表も実行委員が作りました!

1組Aチーム FC真木田ゼルビア 1組Bチーム ジュビロ平田

2組Aチーム 進撃の岩﨑 2組Bチーム 塚原フラペチーノ

3組Aチーム スピスタ鰺坂 3組Bチーム 愛を心に刻め♡チーム伊藤

チーム名も先生方への愛を感じますね♡

レクリエーションの後は係会。

各自、自分の仕事の確認をし合い、班に持ち帰り報告します。

自分の仕事を責任をもって行っていました。楽しむ事とやるべき事を切り分けて出来ていた生徒達でした。

<実行委員>

<保健係>

<寝具係>

<食事係>

<美化係>

今回のスローガンは、「協力!挑戦!笑顔あり!順風満帆な移動教室にしよう!」でしたが、そのとおり生徒達は前向きに楽しみながらスキーに挑戦し、仲間と協力し合い責任をもって行動し、何より3日間の一瞬一瞬を思いっきり楽しんでいて素晴らしい移動教室になりました!

八ヶ岳少年自然の家の方々、富士見高原スキー場のインストラクターの方々、看護師さんカメラマンさん、3日間お世話になりました。本当にありがとうございました。

2年生 職場体験

1月15日~17日までの3日間、市内30か所の事業所に分かれて2年生が職場体験を実施しました。校外に出て「働く」という初めての経験でしたが、みんな一生懸命頑張っていました。御協力いただきました事業所の皆様、御協力ありがとうございました。事業所の方々から返信いただいたアンケートを一部掲載させていただきます。

<事業所の方々からの感想>

・3日間慣れない仕事でしたが笑顔で元気よく働いてくださいました。ありがとうございました。

・子ども達と一緒になって元気一杯に遊んでくれました。言葉遣いも丁寧で穏やかでした。また、1つ1つの仕草にも落ち着きがあり、心の優しさを感じました。是非、もう1度来ていただきたい生徒さんでした。

・元気な挨拶、返事が出来ていて、今年で1番良い中学生でした。是非、褒めてあげてください。

・事前訪問・電話での予定調整の時点から誠実な印象を受けました。実際に体験中も緊張されている様子が伺えましたが与えられた仕事を一生懸命に全うしようとする姿勢が見られました。

・スタッフの話をよく聞いてくれて、それをすぐに行動に移すことができました。また質問にもハキハキ答えていて、色々なことに意欲的に挑戦してくれたので3日間とても助かりました。3日間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

・初日は緊張していましたが、終わりの頃にはあいさつの声も大きく出ていてご利用者さんも声を聞いて笑顔があふれていました。体験に来てもらって良かったです。

せいせきハートフルコンサート

12日(日)に関戸公民館ヴィータホールでせいせきハートフルコンサートが行われ、聖ヶ丘中学校の有志生徒達13名と多摩市を愛する三浦摩利先生(総合司会)が出演し会場を盛り上げてきました。

聖蹟桜ヶ丘はアニメ映画「耳をすませば」のモデル地と言われており、映画公開から30年を経た現在でも、全国から多くのファンが訪れています。聖ヶ丘中学校の生徒達は「耳をすませば」の名シーンを演じました。そして多摩中学校卒業生の手話歌「カントリーロード」のコーラスも担当しました。また、聖蹟桜ヶ丘のおススメなども紹介していました。

声優・歌手の本名陽子さん(耳をすませばの主役・主題歌担当)、ヴァイオリン奏者のKao(カオ)さん(耳をすませばの聖司の実演奏)に会場が沸き立ちました。また、本校生徒の保護者であるシンガーソングライター カツルミさんに飛び入り参加していただき、「2021多摩市を元気にするイメージソングコンテスト」で最優秀賞を取った「ここが僕の町」のサビの部分を歌っていただきました。

200席枠に全国から350名の応募があり、会場には多摩市以外も首都圏はもちろん九州、四国、大阪、滋賀など遠方から訪れた観客の皆さんが、せいせきハートフルコンサートを楽しんでいらっしゃいました。出演した生徒達はこの町おこしイベントに参加することで、更に地元の町への愛と誇りを深めたと思います。

本名陽子さんからサインをいただきました!

1年生 移動教室へ出発

1年生は、本日から2泊3日で移動教室(八ヶ岳少年自然の家・富士見高原スキー場)に出発しました。移動教室中の様子は、現地から1年生保護者様宛てにLINE(スクールキャスト)で送らせていただきます。

2年生は、本日から3日間、学校を出て職場体験を行っています。市内30か所の事業所に分かれ体験を行います。職場体験の模様も後日アップ予定です。ということで校内は3年生のみとなり、とても静かです…。3年生は、いよいよ今月から受験が本格的にスタートします。体調に気をつけてベストを尽くして欲しいです。

どんど焼き

12日(日)地域の伝統行事であるどんど焼きが連光寺小学校で行われました。

前日の11日(土)朝から1、2年生あわせて13名の有志生徒が集まり、塞ノ神づくりボランティア活動に参加しました。

大きな塞ノ神と小さな塞ノ神を作るのですが、主に小さな塞ノ神づくりを地域の方々に教えていただきながら行いました。また、大人に混じって大きな塞ノ神の上段に上って網を結んだり、お飾りの選別にも奮闘していました。地域伝統行事の将来の担い手として期待したいと思います。また、活動時間が過ぎた後も、熱心に作業を手伝いをする生徒もいて、地域の方々にとてもよく働いてくれたと感謝の言葉をいただきました。

当日、神主さんが無病息災を祈願し、連光寺小学校の代表生徒が点火。空へ立ち昇る大きな火と竹やだるまのはぜる音に圧倒されます。お正月飾りや書き初めをお焚き上げした後、おき火で竹につけたまゆ玉を焼いて今年の無病息災五穀豊穣を願い食べました。

地域の皆様、青少協の皆様、消防団の皆様、消防署の皆様、神主さん、連光寺小学校の先生方、ありがとうございました。多くの小中学生が楽しんで参加し、この地域伝統行事を次世代に繋いでいってくれることを願っています。

3学期 始業式

本年も聖ヶ丘中学校の教育活動への御理解・御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

本日、全員揃っての始業式を迎え、3学期がスタートしました。

3学期は年度の途中ですが、気持ちを切り替えて、新たに始められるチャンスです。

3年生は出願手続きが始まり、入試までのカウントダウンが始まっています。

それぞれが自分のやっててきたことに自信をもって最後まで頑張りきってほしいと思います。

2年生は職場体験があり、学校を離れて外の人を接する体験をします。ひとりの社会人として責任をもって自分の仕事をしっかりしてきてください。

1年生は楽しみに待っている2泊3日の宿泊行事でスキーを体験します。

3学期は今までの体育祭や合唱祭のような「クラスで協力」とはまた違う、「自分で考えてやっていく」自分の力が試される時です。何をするか、どう判断するかを自分で考えて行動していく事が必要であり、どこまで頑張れるかは自分次第です。

そして、そういう時こそ、周囲の人の行動を見てほしい。様子を見て、人に合わせるという事ではなく、周りの人の言動から気づくことがあれば、そこから学び取ってほしいと思います。仲のいい友達だけでなく、いままで同じクラスでも話したことがないような人にも目を向けてみると、そこにはまた違う個性や頑張っていることがあり、そこに気づくことが自分にとって学びになります。

3学期は短いですが、次の学年への準備期間でもあります。

感染症に対して、手洗いやマスク、十分な睡眠など自分でできる対策をしっかりして残り3か月を有意義に過ごしてください。

(校長講話より)

始業式前に校歌斉唱の練習があり、指揮者・伴奏者からアドバイスがありました。

その甲斐もあり、始業式では寒いなかでも美しい歌声が体育館に響きました。

第2学期 終業式

インフルエンザの蔓延により、体育館に集まっての終業式は行わず、各クラスリモートを繋いで終業式を行いました。座席からきちんと参加していました。その後は、各担任から2学期の頑張りと3学期に向けた課題をそえて、通知表がそれぞれに手渡されました。

このホームページも4月から今日までで約18万のアクセスがありました。御覧いただきましてありがとうございました。来年も学校や生徒の様子を伝えていきたいと思いますので、引き続き御覧いただけたら幸いです。

本年も本校の教育活動に御理解・御協力をいただきましてありがとうございました。新しい年が皆様にとって幸多き一年となりますようにお祈り申し上げます。

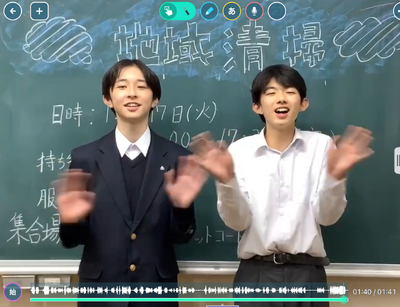

生徒会主催、地域清掃ボランティア

「ゴミが全然落ちていないね!」

落ち葉を掃きながら、そんな声があがりました。

17日の放課後、地域清滞が行われました。生徒会が主体となり、ポランティアを募る動画を

作ったり、当日の運営を担当しました。

地域の方々も加わってくださり、総勢50名以上で活動することができました。

参加をしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。

実際に活動してみると、以前道德地区公開講座で学んだ「ひじり坂を上がると⋯」の内容が体験として実感することができました。普段何気なく歩いていると、案外気付きにくいことですが、清揚活勤として学校外を歩くと、本当にゴミが少ないことに驚かされます。「ゴミ拾いで地域がキレイになって爽やかな気持ちになれる。それと同時に将来発生しうる犯罪を未然に防ぐ効果がある(『割れ窓理論』の話です」という、道徳で読んだ一節を思い出しました。授業の内容と実際の体験が結びついた瞬間でした。また、精力的に参加してくれている皆さんを見ていると、心が浄化されていくような心地がしました。体験活動は、様々な気付きを与えてくれるものだと思います。これからも、こうした活動に快く応じてくれる人が多くいる聖中であってほしいと思います。

企画、運営をした生徒会役員の皆さん、おつかれさまでした!、そして、参加してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました!

『翌朝、いつもの時間に家を出た。学校へ行くいつもの道、ひじり坂を上がると、学校が見えてくる。ぼくは、勢いよく坂を駆け上がった。振り返ってみると、いつもの景色がちょっと違って見えた。』

(ひじり坂を上がると・・・ より)

今朝の景色は、いつもと景色が違って見えたでしょうか?

「ひじり坂を上がると・・・」こちらから読むことができます。

生徒会が制作したボランティアを募るための映像です!

2年生の菊

1階 技術室(木工室)の前に2年生の育てた菊が開花しています。

日本の国花である菊には学ぶことが多く、技術科で菊の生物育成を行っています。

6月に苗を植え、夏休み中は自宅で水やりし、2学期には茎を真っすぐに育てるため支柱に誘引したり、摘芽、摘蕾することで一つの花を大きく育て、花を支える輪台をつけました。病害虫の防除、日当たりの管理など細かい手入れをして来たことで、大きく咲いたもの、咲かなかったものを比べて考えることもできました。

様々な大輪の菊が見事です。

「税についての作文」表彰式

多摩市役所において「税についての作文」の表彰式が開催されました。本校からは3名の生徒が表彰を受けました。

受賞した生徒の作文は、12月3日から多摩市中央図書館に展示されます。

「税の作文」

東京国税局管内納税貯蓄組合連合会優秀賞

3年 山本 歩果さん 「働き者の税金さん」

南多摩納税貯蓄組合連合会会長賞

3年 福井 くるみさん 「税が繋ぐ未来へのバトン」

東京都八王子都税事務所長賞

3年 平 翔太さん 「税金で得られる健康」

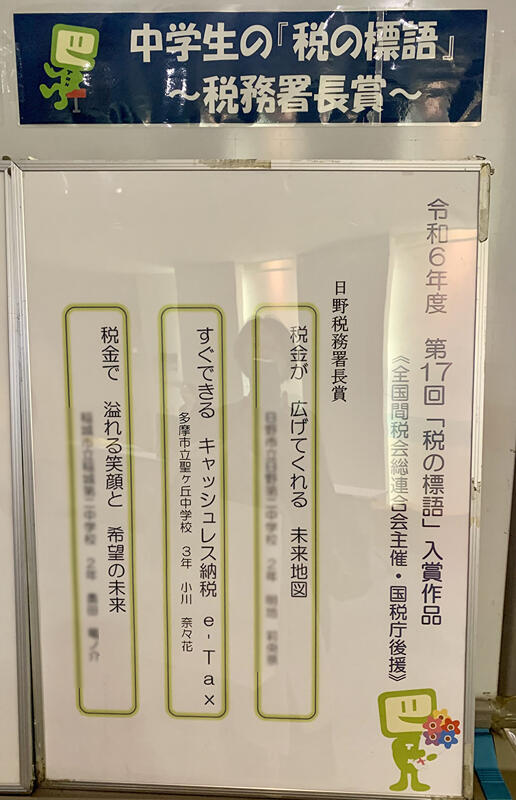

「税の標語」入賞

「税の標語」で日野税務署長賞に3年 小川 菜々花さんが、

日野間税会 佳作に3年山本 聖奈さんが入選しました。

日野税務署長賞

小川菜々花さん「すぐできる キャッシュレス納付 e-Tax」

日野間税会 佳作

山本 聖奈さん「次世代に 緑をつなげる 森林税

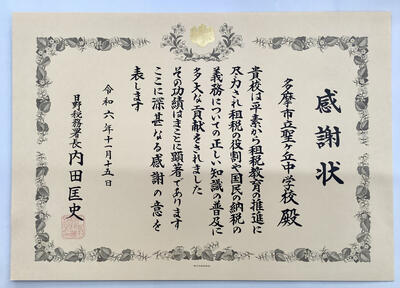

また、学校としても租税教育への取組に対し感謝状を拝受しました。

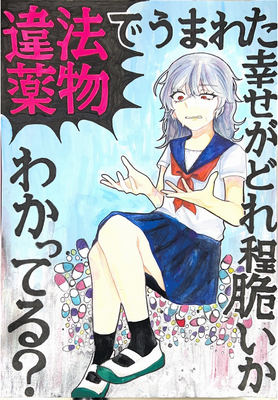

薬物乱用防止ポスター多摩市会長賞を受賞

東京都は都内中学生に薬物乱用問題について関心をもってもらうため、「薬物乱用防止ポスター・標語」の募集を行っています。多摩市では本年度市内の中学生からポスター148点、標語831点の応募をあり、2年の丸野内 奏さんのポスター作品が多摩市会長賞を受賞しました。

【 ポスターの展示 】

期間: 令和6年11月26日(火曜日)~12月3日(火曜日)

場所: 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター 7階連絡ブリッジ

定期考査

11/19(火)~21(木)の3日間、第3回定期考査が行われました。みんな真剣に取り組んでいました。来週から返却が始まります。ぜひ、点数だけで終わらせず日々の勉強の仕方に活かしていきましょう。

24(日)には、3年生が中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J YEAR3)の受検をします。都立の点数にも反映される大事なテストです。体調に気をつけて全力を尽くして欲しいです。頑張れ、3年生!!

マラソン大会

秋の恒例行事であるマラソン大会が行われました。

校庭からスタートし、聖ヶ丘の緑豊かな遊歩道を通り、陸上競技場外周を周回し、また校庭まで男子は5km、女子は3kmを走りました。

自分のペースで、最後まで走り抜くことが目標ですが、長い距離を走ることを通して、生徒一人一人が自分の力で苦しさを乗り越え、達成感を得る事を目的に聖ヶ丘中学校では毎年、マラソン大会を実施してきました。

授業で少しずつ練習を重ねてきましたが全員が緊張して当日を迎えたと思います。

都立多摩桜の丘学園 中学部代表11名もマラソンに参加し、また沢山の生徒たちが沿道で大きな声援を送ってくれました。走っている生徒たちは辛い表情を滲ませていたりもしましたが、沿道の保護者や地域の方々、多摩桜の丘学園の生徒たちからの声援に応えるように走り続けていました。

そして男子が走っている時は女子が、女子が走っている時は男子が互いに声援を送りあっていましたし、最後に転倒し足をくじいてしまった生徒が友人に肩を借りながらもゴールする際、男女共に多くの生徒が大きな声援を送り続けていました。聖ヶ丘中学校の生徒の素晴らしいところだと思います。

体力的にも精神的にも辛い自分との闘いの時間だったと思いますが、全員がとてもよく頑張りました。そして生徒たちの表情は達成感と完走した安堵で、とても清々しい笑顔が広がっていました。

道徳授業地区公開講座

道徳授業地区公開講座を行いました。

保護者・地域の方々に参観いただき、全学年、全学級が同じ主題・教材でよりよい社会の実現について考え、話し合いました。

〈1年生〉

教材は「ひじり坂をあがると・・・」(本校の三浦 摩利指導教諭の自作教材)

本校の地域である聖ヶ丘を舞台に主人公は気が進まないながらも、地域の清掃ボランティアに参加し、意識が変わっていく。

生徒達はこの主人公の気持ちや体験したことについて考え、生徒同士で対話し考えを共有することによって、更に自分の中で深く社会をより良くするために自分はどう主体的に関わっていくのかなど考えました。(こちらをクリックすると教材を読むことができます)

〈2年生〉

(生徒達の考え・気づきは本ホームページ「道徳ノート」に載せております。

どうぞご覧ください。ここをクリック)

それぞれのクラスで保護者・地域の方々からメッセージをいただく機会をもちました。2年のあるクラスでは参観した保護者・地域の方々や参観に来られた都内中学校の先生から

「とにかくチャレンジしていくことが大事」

「こんな風に自分の意見を伝えあい、話し合える自分たちに誇りを持ってほしい」

など温かい感想やメッセージをいただくことができました。

〈3年生〉

また、授業後には前聖ヶ丘中学校長であり、現在 多摩市道徳教育推進アドバイザーである麻生 隆久先生の道徳授業についての講話があり、本校教員・保護者・地域の方々が一緒に受講しました。道徳教育が生徒一人一人の自己肯定感を高め、社会参画などへの実践意欲を育むことにつながること、そして学校・家庭・地域がどのように取り組むべきかお話をいただきました。

校外学習 飯盒炊爨(1年生)

1年生が校外学習を行いました。

こどもの国で飯盒炊爨&カレー作りです。

こどもの国まで班行動で電車を乗り継ぎ移動しましたが、どの班も遅れることなく時間通りに動くことができました。

スタッフの方から説明を聞き、鉈(なた)での薪割り、火起こし、お米をとぎ、飯盒での炊飯。慣れない鉈での薪割りに苦戦したり、火加減が難しかったりしましたが、生徒達は協力し合いながら、とても楽しんでいました。調理担当は上手に野菜を剥く切る作業を行っていて、日頃家で料理をしている姿がうかがえました。

そして自分たちで作り、みんなで食べるカレーは格別でした。

完食!

そして、後片付け。てきぱきと協力し合い片づけていましたが、苦戦したのは飯盒と鍋の焦げ落としでした。このくらいで良いかと洗った鍋をスタッフの方にチェックしていただくと、「まだ、ここに焦げがついているので、洗い直してください」と、借りた時のピカピカの状態まで洗い直しです。クレンザーをつけ、力を入れて粘り強く洗い直す作業はとても大変でしたが、責任を持ってやり抜きました。

協力し合い、集団の中での自分の役割を考え動くこと等、この活動を通して色々な学びがあり、とても有意義な校外学習となりました。

職業教育講和(2年生)

1月の職場体験に向けて、ハローワーク府中事業所部門 就職支援ナビゲーターの山本貴子さんに来て頂きました。

講演では働くことについてや日々の学校生活が将来社会人になった時に役立つことなどについて、講演をしてもらいました。生徒はメモを取りながら山本さんの話を真剣に聞いていました。

生徒の感想の中で「職を見つけるのに自分の気持ちを知ること、自分にはなにができるか見つけることが大切だと分かった。」「色々な経験が重なって今の仕事につながったという言葉が印象に残りました。小さなことでも続けていき、それを経験とし重ねていく事で、これから出来る事を増やし、将来につなげていきたいと感じました」等あり、一人一人に大切な話が届いているなと感じました。

ボッチャ交流(1年生)

1年生が都立多摩桜の丘学園でユニバーサルスポーツであるボッチャで交流を行いました。

1組と3組は体育館、2組は多目的ホール(と他2教室)で、開会式が行われ多摩桜の丘学園 校長先生・聖ヶ丘中学校 校長先生の挨拶と、全員でボッチャソング(桜の丘学園オリジナルソング)を歌って始まりました。

体育館では6グループのトーナメント戦。

多目的ホール等では3グループでのボッチャ戦。

ターゲットにピタッと止める生徒もおり、桜の丘学園の生徒とハイタッチする、拍手を送り合うなど、とても盛り上がっていました。

ボッチャのプレーを通して、一緒に楽しむということが自然にできていた両校の生徒たちでした。

閉会式では聖中美術部が制作したオリジナルトロフィーと賞状が贈られました。

教育実習生による授業

10月7日(月)から3週間、第1学年、第2学年に1名ずつ教育実習生が来ています。実習最終週の本日は、指導教諭の指導のもと、道徳の授業を行いました。みんな真剣に取り組んでいました。

1年3組 道徳「電車の中で」公共のマナー

1年生は、いよいよ今週末、校外学習ですね。

2年1組 道徳「自分以下を求める心」公正 公平 社会正義

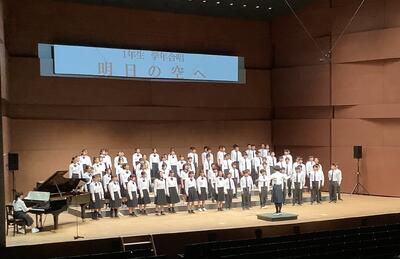

合唱祭開催

今年度はパルテノン多摩で、5年ぶりに午前の部、午後の部と1日使っての開催でした。

合唱祭のスローガンは「一音入魂 ~響かせよう 全員の音色~」

一人一人が出す音に魂を込め、それを会場にいるいないに関わらず全ての人に響かせようという思いが込められています。

生徒たち自身はもちろん、ご来場くださった保護者来賓の皆様にも、生徒を見守る教員にとっても、それぞれのクラスが築き上げた歌のハーモニーを通して、心が動いた合唱祭となりました。

また、特別審査員として和洋女子大学 准教授 甲斐 万里子先生に来て頂きました。最優秀賞と奨励賞、そして各クラスの合唱に合わせた素晴らしいオリジナルの賞が贈られました。

1学年合唱「明日の空へ」

結賞 1年1組「夢を追いかけて」

お互いに励ましあいながら努力して、その結晶として唯一無二の歌を届けてくれました。

森羅万賞 1年2組「歌が息をする」

みんなの個性がよく出ていて、それが一つに調和してまとまっている合唱でした。

変幻自在賞 1年3組「カリブ夢の旅」

曲調の変化に意識を合わせて巧みな変化を表現してくれました。

2学年合唱「白いライオン」

奨励賞・Ⅲ音楽賞 2年1組「行く先」

大きな声、美しい声、団結しているという3つができていました。

ダイナミック賞 2年2組「ハートのアンテナ」

思いきりよく力強い声を出し、かっこよくきまっていた合唱でした。

英華発外賞 2年3組「あなたへ」

歌詞の意味をよく理解し、そこに込められた想いを表現できた合唱でした。

3学年合唱「時を超えて」

最優秀賞・Unity賞 3年1組「地球の鼓動」

団結して調和のとれたきれいなハーモニーを奏でてくれました。

英雄たちに捧ぐ賞 3年2組「ヒカリ」

日々築いてきた絆を十分に発揮し、苦難を乗り越えてきた英雄たちのようでした。

胸熱賞 3年3組「ふるさと」

感動で心が震え胸が熱くなるような合唱でした。

合唱祭2

今年の合唱祭では全学年合唱後に行われた吹奏楽部の演奏に会場がとても盛り上がりました。

1、2、3年生の「鷲の舞うところ」はティンパニーやトランペットが力強く響いて始まると、壮大な雰囲気の流れで、きれいなフルートやトランペットの響きも聞き応えがあって素晴らしいかったです。

1、2年生の「ルパン三世のテーマ」は森早矢香先生、今井先生も演奏に加わり、かっこいい旋律に手拍子が始まりました。

そして最後に「マツケンサンバ」

サプライズで先生方が登場し会場が沸き立ちました!!

英検「奨励賞」を拝受

英検検定協会の令和5年度成績優秀団体選考委員会より、奨励賞を頂きました。

これは英語科の先生方と生徒一人一人の頑張り、加えていつも地域未来塾のEトレで生徒たちの英語力向上に尽力くださり、英検の監督運営をしてくださる地域学校協働本部・推進員の皆様のおかげです。

いつもありがとうございます。

これからも頑張っていきましょう。

合唱祭 放課後練習

来週16日(水)パルテノン多摩で行われる本番に向けて各クラス練習に熱が入ってきました。1時間目には全校合唱の練習をし、放課後には各クラス放課後練習を行いました。校舎内に美しい歌声が響き渡っています。放課後練習は15:50まで木曜日まで続きます。

生徒会選挙

生徒会選挙を実施しました。

立会演説では、立候補者がそれぞれ立候補した動機や抱負とその熱い思いを伝え、そしてそれぞれの応援者演説者による応援演説が全校生徒に向けて行われました。

中学校生活をより良いものにしたいと自主的に考え行動をした立候補者と、準備、司会進行を行った選挙管理委員会の生徒、また全校生徒がその熱意を持った立候補者の演説を真剣に受け止める姿がありました。

演説後の投票では、記載台や投票箱は多摩市選挙管理委員会事務局から実際の選挙で使用する備品を借り、本格的な選挙の形で行われました。

この生徒会選挙を通して、選挙は全員が参加し、自分たちでよりよい生活を作っていくという意識をもったのではないでしょうか。

被爆地派遣報告会

定期テストの最終科目が終わって4校時、多摩市被爆地派遣報告会が行われました。

多摩市の小中学校から選ばれた派遣員8名のうち、2名が聖ヶ丘中学校の2年生 新田 乃彩さんと1年生 篠﨑 璃乃さんで、3回の事前活動と3日間の広島訪問で学んだこと、感じたことを発表しました。

2年生の新田乃彩さんは「平和を知る」と題して平和記念資料館の見学や灯篭流し、NGO ANT-Hiroshimaの留学生の方々との交流から、戦争の悲惨さと広島の方々の平和への願い、そして平和への願いに対し起こす行動・考え方は人それぞれ違うという気づきを伝えてくれました。

1年生の篠﨑 璃乃さんは「広島で学び感じたこと」を題して被爆者の方からの伺った話や平和記念資料館の見学で、知っているだけでなく、その重要性を伝えることが大事であること、その伝え合う事によって笑って過ごせる日常ができるのだと学んだと話しました。

そして、これからも平和に向けて考え学び続けると力強く語っていました。

穏やかな平和な日々を願う為、戦争の悲惨さを他人事にするのではなく、学び考え、伝え合う大事さが全校生徒に伝わったと思います。

2人がこの多摩市子ども被爆地(広島)派遣事業に応募したきっかけはと問われ、新田 乃彩さんは昨年の派遣員であった先輩の発表を聞いた事、そして篠﨑 璃乃さんは小学校の先生が戦争などについて熱意を持って話してくれた事と答えてくれました。伝え合う大事さはここにも表れていますね。

LGBTQ+講話

講師として来てくださったのは多摩市立中学校出身の田附亮さん。

本校の三浦摩利先生の教え子ということで、生徒たちも親近感を感じながら、話を聞けたと思います。

人は外見だけでは判断できないということ、

LGBTQ+、SOGIEについて、そしてカミングアウトとアウティングについて

自分の辛かった経験と共に、とても分かりやすく、そして明るく語ってくださいました。

田附亮さんは自分の抱えた悩みで死ぬという選択をしないでほしい。とにかく生きてほしい。

生きていれば何かに向かえるからと生徒たちに心を込めて伝えていました。

生徒代表の感謝の言葉で「とても少数派であると思われているLGBTQ+の人の割合は実は8%~9%で思ったより多くて驚いた」という感想がありました。

つまり約300人の聖ヶ丘中学校の生徒の中には約25人前後はLGBTQ+という可能性があるということ。

色々な想いで本当の自分をなかなか誰かに相談できず辛い思いをしている人も多いことでしょう。

自分の気持ちを大事にする。自分と違う人を理解しようと努力する大切さ。

そしてカテゴライズせず自分らしさ、その人らしさを尊重することを学びました。

小学6年生の中学校体験

連光寺小学校と聖ヶ丘小学校の6年生が中学校体験をしました。

まずは体育館で挨拶をし、2年生の学級委員の誘導で各授業のクラスに行きます。

体育はリズムトレーニング。軽快な音楽に合わせてジャンプ。

とっても楽しそうです。

技術は3Dソフトで家具の設計。英語はペアで自己紹介&ビンゴ。

数学はルート。理科は大気の実験など(天気について)。

どの授業も6年生達は楽しそうに受けていました。

授業の後は生徒会による中学校の紹介とクイズを行いました。

そして各部活動の見学。

6年生達の表情から中学って楽しそう!と思ってもらえたのではないでしょうか。

4月に元気に入学して来るのを楽しみにしています!

鎌倉校外学習(2年)

「Come on 鎌倉 ~修学旅行へ続く道~」

これが今回の校外学習のスローガンです。

・いつでも本番が迎えられるように準備していくこと

・鎌倉の方々にもう一度きてねと思っていただけるように、マナーある行動ができるようにしよう

・修学旅行に向けての練習に位置付けされていることも意識して、班で協力していこう

という意味が込められています。

朝、永山駅から班ごとに鎌倉に向かい、自分達で決めたコースを一日周りました。班の仲間と協力しながら、初めて訪れる場所を歩き回るというのはいつもとは違った緊張感と楽しさがあり、鶴岡八幡宮や高徳院、明月院、長谷寺など、古都鎌倉の歴史を直に感じた一日でした。

修学旅行 1日目 京都・奈良

9月5日から7日まで3日間、3年生が修学旅行に行ってきました。

3日間とも天候に恵まれ、予定していた全ての見学・体験ができました。

晴天の京都は真夏の暑さでしたが、座禅を体験したり箏の調べを聴いたり、早朝の知恩院を散歩するなど様々な体験ができ、クラスの仲間と寝食を共にし、有意義でとても楽しい思い出に残る3日間になりました。

1日目

永山駅から班行動で新横浜に向かい、新横浜から京都へ。

新幹線の行き先表示が「修学旅行」になっています!

京都駅から、まずは宇治の平等院へ。

世界遺産でもある平等院。美しいですね。

そして次に奈良・東大寺へ

こちらも世界遺産。

巨大な南大門で金剛力士像に迎えられ、世界最大規模の木造建築 大仏殿で奈良の大仏さま「盧遮那仏」を見学。

2年生の校外学習で見た鎌倉の大仏を思い出し比べて見た生徒もいたのではないでしょうか。

多聞天のすぐそばには、穴くぐりができる柱があります。 柱に横30センチ、縦37センチ、長さ120センチの穴が開いており、その大きさは大仏の鼻の穴と同じくらいなのだとか。 柱の穴をくぐり抜けると、無病息災や頭がよくなるというご利益があるそうです。

東大寺でバスを降り立つと感じること、それは…「あ、ケモノのにおいがする」

やはり鹿さんいっぱいです。

バスガイドさんから、角の長い大人の鹿はちょっと凶暴なところがあるから

なるべく小さいバンビちゃんに餌をあげたりしましょうと教えて頂きました。

そして京都の宿へ到着して、夕食です。

ほっと一息つきましたが

夕食後は、徒歩で建仁寺麗源院に向かい、座禅体験です。

勉学と修練の場としては、非常に古い歴史を持つ寺院です。

天井の龍に見守られながら、心を落ち着け、呼吸に集中しました。

中には喝を希望する生徒もいました。

修学旅行 2日目 京都

l2日目

5時半に起床し 知恩院へ早朝散歩。

日中とは違った荘厳な空気を感じました。

この日は京都を班別行動です。

東寺・二条城・天龍寺・南禅寺・伏見稲荷・清水寺・三十三間堂・八坂神社などを班ごとに公共交通機関を使って回りました。

自分達で事前に調べてから向かった所は、感じ方見え方が違ったことと思います。

二条城の障壁画の美しさや清水の舞台の高さ・建築美に感嘆していました。

暑さが厳しかったですが、休憩を取ったり、廻る時間や寺社を減らすなど生徒達は臨機応変に行動していました。

宿に戻り夕食。

そして夕食後は青蓮院へ

照明によって照らし出される室町時代の相阿弥作の庭園を眺めながら、箏演奏の調べを鑑賞し、お抹茶を頂きました。

また、夜の祇園の町を歩くのも、とても素敵でした。

修学旅行 3日目 京都

3日目

班別タクシー行動

金閣寺・嵐山・仁和寺・龍安寺・北野天満宮などを周りました。

タクシーの運転手さんに色々な話を聞き、各班とも楽しく過ごしました。

最後に京都駅に集合し、解散式を行なって、帰路に着きました。

新幹線が新横浜駅に着くと、「もう帰って来ちゃった〜」の声が・・・。

実行委員が中心となり学年全体で3日間よく考えて動き、実りのある楽しい修学旅行を終えました。

あいさつ運動

今週は青少協の方々とあいさつ運動を行っています。

生徒会と係、そして有志の生徒たちが、西側と東側の校門前で登校してくる生徒を爽やかなあいさつの声で迎えました。

ポスターは1年生全員が描き、PTAの方々が防水包装し、西側遊歩道沿いに展示してくださいました。思わず笑顔になる絵や幸せな気持ちにしてくれる言葉があります。地域の皆様、ぜひご覧ください。

防災訓練(2年)

多摩消防署から5名の消防士の方々に来て頂き、AED講習や初期消火訓練など実践的な救命技術や防災の知識(火災・地震・水害)を学びました。

いざという時に落ち着いて動くためには、知っているだけでなく実際にやってみることが大事だとおっしゃっていました。

緊急救命はその場での対応を2人1組で実際にやってみました。流れで体験することで、119番通報やAEDなど、やるべき事を理解できていました。

危険を予測したり、人と協力し助け合うことを身につけることを学ぶ機会となりました。

多摩消防署の皆様、ありがとうございました。

消防士の方々には、消防士になったきっかけや、きつい訓練についてなど、生徒から色々な質問も飛び交いました。きつい訓練は真夏に防火衣(約20㎏)を着てでの訓練だそうです。イメージとしてはサウナの中で全力で動く感じとおっしゃってました。

想像するだけでも、暑くて苦しくなりますね。災害時に向けて日々の訓練お疲れ様です。

生徒会役員選挙 立候補

昨日(9月4日)生徒会役員立候補者の受付が終了しました。定員6名(会長1、副会長1、役員4)のところ、1・2年生から8名の立候補者が出ました。本日、告示され来週からいよいよ選挙活動が始まります。投票は10月4日(金)です。さらに聖中をより良い学校に推し進めていって欲しいです。

小中連携引渡し訓練

兄弟姉妹で小学校・中学校にともに在籍しているご家庭も保護者の迎えが安全・確実に行えるよう小学校と連携し、連光寺小学校・聖ヶ丘小学校に弟妹がいる生徒は安全確認をした後、それぞれの小学校に集団移動し、弟妹と共に保護者の方への引き渡し訓練を行いました。

また、それ以外の生徒は中学校で引き渡し訓練を行いました。

生徒達もふざけたり、おしゃべりなどせず、真面目に取り組んでいました。

保護者の皆様、ご多用の中、ご協力ありがとうございました。

9月2日(月)の時間割と持ち物

9月2日(月)の時間割と持ち物です。御確認ください。

生徒のロイロノートにも送りますので、お子様にもお声かけをお願い致します。

なお、9月末まで暑さ対策のため、体育着登校可能となっております。

8月30日の登校について

本日8月30日(金)は、多摩市内小中学校、全校臨時休業となりました。

月曜日以降の時間割などについては、追ってHPに更新させていただきます。

御確認、宜しくお願い致します。

臨時休業について(多摩市)

2学期スタート

40日間の長い夏休みが終わり、本日から2学期がスタートしました。久しぶりに元気に登校する姿が多く見られました。夏休み中、三者面談への御協力ありがとうございました。始業式の後、各学年早速確認テストも行われました。2学期(82日間)は、修学旅行、校外学習、合唱祭、マラソン大会、定期考査とたくさんの行事が予定されています。勉強に行事に全力で取り組み、ぜひ成長できる2学期にして欲しいです。なお、本日は始業式があったため標準服での登校でしたが、明日以降、9月末まで体育着登校が可能となっています。

関東中学校体操競技大会に出場しました。

7月25日に東京都有明スポーツセンターで行われた第71回東京都中学校体操競技選手権大会において本校2年 泉希美さん が個人総合5位となり、8月8日から茨城県ひたちなか市で行われた関東大会に東京都代表として出場しました。関東1都7県から集まった選手たちとハイレベルな戦いを繰り広げました。惜しくも全国(新潟)への切符には届きませんでしたが、よく頑張りました。来年は、東京関東、長崎全国を目指して頑張って欲しいです。