文字

背景

行間

2024年6月の記事一覧

1年生 アサガオすくすくと

気温と比例するように、1年生のアサガオがすくすくと急成長しています。

昨日支柱も立てたので、これからもっと加速度的に伸びていきそうです。

夏休み中はご家庭で生育をお願いすることになります。

子供の力では自宅まで運ぶのは難儀すると思いますので、土日を含め、お時間のある時に取りに来ていただければと思います。

生き物のように、ツルが巻き付き、伸びていっています。

学校だより7月号を掲載しました

学校だより7月号を掲載しました。

PC・タブレットの場合、左側タブの「学校だより」を、

スマートフォンの場合は、下部の「学校だより」を開いてご覧ください。

↓ ダイレクトリンク ↓

今週のごみ拾い(6/24~28)

いよいよ暑さがやってきた、と感じさせる今週でした。

週末にかけて少し気温が下がってきたのでほっとはしましたが・・・。

金曜日、昇降口であいさつしていると、複数の子供が「校長先生、午後休みにならない?」と聞いてきました。

雨が結構降っていたので、その影響での休校を期待しての声でしょう。

安全・安心が徹底する世の中は子供たちの育ちにとっては好ましいと思います。

その一方、あまりに先手を打たれとしまうと、例えば気象などでの危険性を察知するセンサーが育たなくなるのも事実でしょう。

横浜の実家からバスと電車で約1時間の通学をしていた高校生の時、朝から深々と降る雪を眺めつつ家を出ましたが、バスがなかなか来ない。来ても満員で且つノロノロ。高校に着いたのはもうお昼になろうかという時刻。

その日はとうに休校になっていて、やはりほうほうのていでたどりついた友達と雪遊びをして帰った記憶があります。

当時はメールやLINEなどありませんし、ましてや高校では電話連絡網があってもまず回さないのがフツウ・・・。

でもそんな類の経験をする中で、この「程度」であれば「こうなる」と身に染みて学んでいったものです。

もちろん安全・安心の徹底は必須です。もしもの命に代わるものはないのですから。

しかし、このような危険察知センサーのような感覚も同時に子供たち、いや、大人も身に付けていく術があるといいなと、「二頭を追うもの」の思いに駆られた朝でした。

さて、今週のごみ拾い隊の紹介です。

【6/24】この日はとても暑い日になりました。

【6/25】この日も高温が予想されていましたが、曇り空で思っていたほどではなく一安心。でも暑いですが・・・。

【6/26】

この日の子供たちが拾ってきたごみ袋の中・・・

なんでこんなに吸い殻が落ちているのでしょう・・・。残念です。

【6/27】ちょっと涼しい1日になりました。毎日これくらいだといいのだけれど・・・。

【6/28】思っていた以上の雨で、さすがに今日はできませんでした。

皆さん、今週もご苦労様でした!ありがとう!(^^)!。

水筒を持ち歩くときの転倒に注意!

消費者庁の「子ども安全メール」に昨夏掲載された注意喚起文ですが、日本小児科医会よりも啓発依頼がありました。

出掛ける際、子供が水筒を持ち歩く機会も多いと思いますが、転倒した際に首や肩に掛けていた水筒がお腹に当たり、内臓を損傷する等といった思わぬ事故も発生しているようです。

子供は転倒しやすく、転倒した際に反射的に手をつくといった動作が取りにくい等の特徴があります。

また、子供は腹部臓器の占める割合が大きく、お腹周りの筋肉が弱い等の理由から、腹部に外から力が加わった場合に内臓損傷が起こりやすいとされています。

子どもに水筒を持ち歩かせるときは、以下のポイントに注意させてください。

・水筒はなるべくリュックサック等に入れる

・水筒を首や肩に掛けているときに走らないようにする

・遊具等で遊ぶ場合は、水筒を置いて遊ぶようにする

今日から明日にかけて、全学級で子供たちにも指導をします。

ご家庭でもお子さんと話し合っていただき、もしもの際の事故のリスクを減らすようお願いします。

詳しくはこちらをご覧になり参考にしてください。

深刻な事例が掲載されています。↓

環境委員会 花壇整備

環境委員会が委員会活動の時間に校門花壇の整備を行いました。

といっても、子供たちだけでできるものでもなく、花壇ボランティアの保護者の皆様、地域学校協働本部の皆様の指南を受けながらの協働活動として行いました。

まずはご挨拶。挨拶は大事です!(^^)!。

この日は、夏の暑さに強い花苗を48ポット植えました。

ちなみに花苗はご近所のお店の方から購入させていただいています。いつもありがとうございます。

きれいに植え終わりました。

夏場に生長していくのが楽しみですね。

環境委員の児童の皆さん、ご苦労様でした。

お手伝いいただいたボランティアの皆様、地域学校共同本部の皆様、ありがとうございました m_ _m。

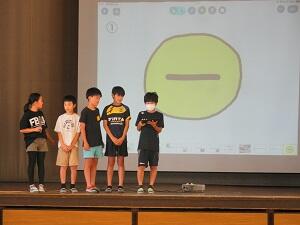

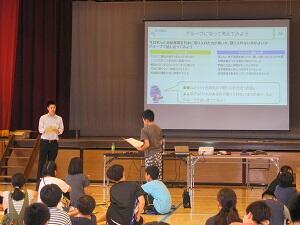

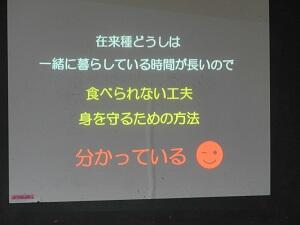

飼育委員会集会

今朝の児童集会は、飼育委員会の集会でした。

飼育している動物の中のヤギにスポットを当てて、紹介とクイズを行って周知・PRをはかっていました。

まずはヤギの世話の手順の紹介です。

朝、小屋から出して放牧場に連れていき、その間に小屋を清掃します。

帰りはまた小屋に戻します。行くものですから、言うことを聞かない日もあります(笑)。

ヤギのエサの寄付もしっかりアピール(^.^)。

続いてクイズ。

ヤギの目(黒目)はどんな形か?、食べられる草はどれか?などなど・・・。

普段近くにいて飼育しているからこそわかる問題ですね。

クイズの解答発表の時の小太鼓が、とっても上手でした!

飼育委員会の皆さん、準備ご苦労様でした!

3年生は集会後に体育館に残って学年集会。

2年生に引き継ぐうさぎの世話について、打ち合わせを行っていました。

いよいよ2年生にうさぎがいきます!

熱中症特別警戒アラートについて

今年度より、「熱中症特別警戒アラート」が始まっています。

これは、前日から翌日の高温が予想され、熱中症に対する厳重警戒が必要となる場合に、環境省から前日14時以降に発令されるものです。

「熱中症特別警戒アラート」が発令された場合は、子供たちの安全と健康を守るために、教育活動も制約を受けざるを得ません。

具体的な発令時の活動の仕方については、細かな部分はケースバイケースとなることが多そうですが、多摩市としての基準が示されていますので掲載いたします。

多摩市HP 「学校における熱中症特別警戒アラート発令時の対応について」

配布するお手紙

06.26 熱中症特別警戒アラート発令時の対応について.pdf

ご承知おきくださいますようお願いします。

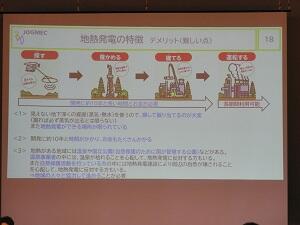

6年生 地熱発電出前授業

5,6時間目、昨年度に引き続き、JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)さんに来校していただき、地熱発電についての出前授業を行っていただきました。

火山国日本では、地熱発電のポテンシャルが高いと昔から言われていますが、なかなか広まっていきません。

Webを見ても、よいことだらけ。

はて、なぜ良いとこだらけのものが普及していかないのかな・・・というのが私の中での最初の疑問点でした。

そんな地熱発電の生の声としてのメリット・デメリットを聴くべく、お願いして昨年度から来ていただいています。

地熱発電は、もちろん6年生が取り組んでいる「再生可能エネルギー」の一つです。

しかし、今日の体育館はさすがに暑すぎでした。最も他の場所はないのですが・・・。

熱中症指数も危険領域まではいかなかったので、なんとか実施できました。

まずは地熱発電の仕組みや歴史などについて説明していただいた後、具体的なメリット・デメリットを聴きました。

続いて二手に分かれて、地熱発電の模型による模擬発電実験チームと、地熱発電は広めた方が良いか?というグループ討議のチームです。

その後、各グループで話し合ったことをそれぞれ発表してもらいましたが、12班中、地熱発電推進は10班もありました。

やはり再生可能エネルギーということで二酸化炭素が出ないことは、多少の費用が掛かっても推進すべきとの考えが多勢でした。

今回の地熱発電は一つの例ですが、題材によってこんなジレンマを繰り返しさせながら、理想のエネルギーとはどんなものなのか、を考えさせていくのが6年生の「総合的な学習の時間」の内容です。

最後に質問タイムを設けて、質疑応答を行って終わりました。

質問タイムでは、いつも子供たちの質問が絶えません。

これは連小の子供たちの特徴なのかもしれません。

せっかく来ていただいているのだから、臆することなく、湧いた疑問は生の声で返事をいただく、これとてもよいことだと思います。

基礎講座がどんどん進んでいく6年生の総合でした。

JOGMECの皆様、今年も暑い中、本当にありがとうございました m_ _m。

そういえば給食 と ヤギ

5,6時間目の出前授業を見に体育館に向かったとき、2年生が給食を食べているのが見えました。

そういえば、給食は昨年度から班で食べても「可」にしました。

もちろんコロナ禍以降の様々な子供の感覚もありますから、班の形で食べることを絶対条件にしているわけではなく、学級によって形は様々です。

2年生は班にして、向かい合いながら楽しそうに食べていました。

思わずパチリ。

そうそう、食べると言えば、今日のヤギさんたちは、体育館前に自生しているシロツメクサを食べてもらおうと、体育館前に放牧しました。

ところがこの湿度、というか暑さ・・・。

休みながらも、一日中食べてくれていました。

あと2日くらいは食べられそうです。

ご家庭からの野菜の差し入れも毎日あってとっても助かっています。

隣の家の方から預かってきました、なんて声も聞こえます。

今朝はこんな量が!(^^)!。嬉しい限りです。

これと同じくらい今日はご近所様からも届き、ありがたい限りです。

皆様、本当にありがとうございます。

連光寺本村自治会「夏祭り」

連光寺本村自治会の夏祭りが開催されます。

日時:令和6年8月2日(土)、3日(日) 18:00~21:00

場所:連光寺本村集会所

夏休みのお楽しみとしてぜひご参加ください。

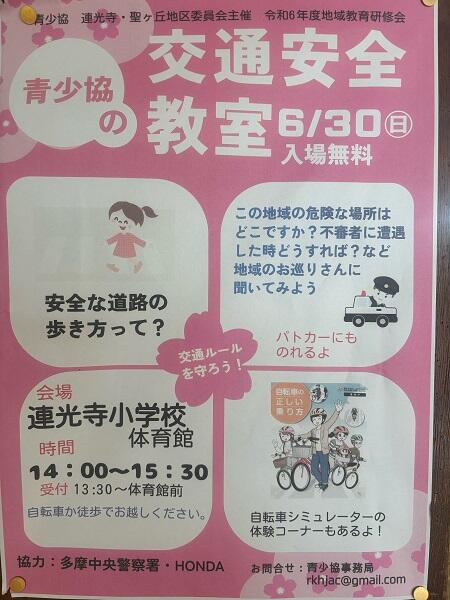

青少協 交通安全教室【6月30日(日)14:00~15:30】

青少協の交通安全教室が6月30日(日)14:00~15:30に本校体育館で行われます。

交通事故は連光寺地域では重要課題です。

あらる機会を通して、子供たちの交通安全に対する意識を育てていきたいですね。

参加申し込み等必要ありません。ぜひお越しください。

2年生 まちたんけんの振り返り

3時間目、2年生がまちたんけんの振り返りを早速していました。

みんなで気が付いたことを発表し合いながら、各自で記録シートにポートフォリオとして残していきます。

メモ帳を持って行って、記していた子もいたようです。

この積み重ねは、膨大な資料となって2月の生活・総合発表会に繋がっていきます。

がんばれ、2年生!

熱中症計はその後もじりじりと上昇中。

厳しい暑さが・・・校内巡回(3,4,5,6年)

今日は朝からかなりの暑さ。日差しを浴びたくない感じですね。

昇降口の熱中症計は、すでに警戒区域の上限の27℃です。

湿度が高かった分、熱中症指数も高く振れますね・・・。

子供たちの様子を見ていると、やはりちょっとけだるそうな子供が多数。

習い事などは今が試合や発表会シーズン。

土曜日に福島に遠征に行ってきたなんて話も今朝聞きました。

そしてこの湿度、気温・・・。

疲れがなかなか抜け切らないことも・・・あるかもしれませんね。

たっぷりとした睡眠時間、栄養のある食事を心がけて乗り越えていきたいですね。

2年生は1,2時間目で生活科のまちたんけん。今日は聖の郷の方面。

まだ外出厳禁のほどではないので、日陰を通りながらゆっくりと行くという形で出発。

1年生は3,4時間目に同じく生活科で大谷戸公園に行く予定でしたが、急遽時間を繰り上げて1,2時間目に行ってきました。

大谷戸公園は思っていたより暑くなかったそうです。緑がある(つまり生きているので温度が上がりにくい)ということはそういうことなのですね。

1年生も2年生も、無事帰ってきました。

さて、1時間目の教室の中の3年生から6年生の様子を。

まずは3年生。国語の俳句の時間。

落ち着いて涼みながら授業を受けている感じ(^.^)。

窓の外から見えたヤギさんたちも、ソーラーパネルの下の日陰で休んでいました。

4年生は体育と国語をしていました。

体育は、ゲームをしていない時はもちろん木陰に入っています。

国語は3年生と同じく涼みながら課題を行っているといった感じです。

5年生は、英語と図工の時間でした。

外国語教室にもエアコンがあるのでありがたいです。

図工は多色版画を刷っている所でした。なかなかこれは高度ですね。

そして6年生。

算数の時間です。2クラスを3つに分けて行っています。

少人数教室はエアコンがないのですが、意外と涼しく、風がまだ気持ちよい時間帯でした。

中休みは、直前に確認した熱中症計が28℃と厳重警戒領域に入っていました。

思っていたより上がっていないのは、湿度が下がってきたから。

日が昇って、地面の水分が蒸発しきったからですね。

中休みは放送で「厳重警戒」であることを伝え、外で遊ぶときは無理せずと声掛けを行いました。

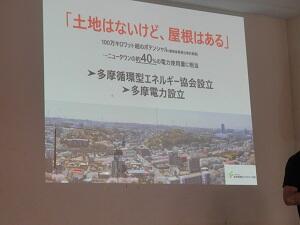

6年生 多摩循環型エネルギー協会 出前授業

総合的な学習の時間の中で、再生可能エネルギーを学ぶ6年生。

今日は、基礎講座の一つとして「多摩循環型エネルギー協会」の方に来校していただき、出前授業をしてもらいました。

「多摩循環型エネルギー協会」は、3.11以降に東日本の電気エネルギーが不足する危機(計画停電)に際して、エネルギーの地産地消や自分たちでエネルギーをつくり出すことを念頭に設立された団体です。

都市部には太陽光パネルを設置するスペースがないと思いがちですが、逆転の発想で住宅の屋根にパネルを敷き詰めることで太陽光発電を広めることができるということで、学校を含む市内13か所に太陽光パネルを設置しました。

そこに至った経緯、これからの展望など、90分にわたってお話ししていただきました。

最後に子供たちからの質問を募ると、次々に質問が出てきました。

(これ、連小の特徴かもしれません。質問を躊躇なくできるところ、とても良い面だと思います。)

出てきた質問はこんなものでした。

・家にソーラーパネルがあるのですが、蓄電池はつけた方がいいですか。

・ソーラーシェアリングはいつまでやりますか。

・日本のソーラーシェアリングの割合はどれくらいですか。

・曇りの日でも発電するというパネルがあると聞きましたがどうですか。

・ソーラーパネルは家に付けた方がいいですか。・・・

なかなか難しいことをしっかりと理解しています。

質問の回答にうなずいている6年生が、一回り大人に見えました。

来週は地熱発電協会の方が出前授業をしてくださいます。

発電の生の基礎知識をしっかりとインプットしてくださいね!

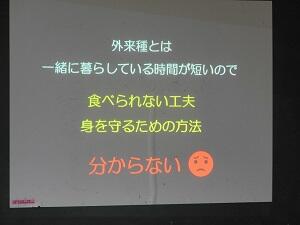

校内巡回(4,5,3,1年生)

2時間目に校舎内を巡回していた時に撮った写真です。

みんなどんな勉強をしているのかな???

まずは4年生。

今日は多摩川学習の予備日だったので、講師をお願いしていた宮田先生も学校に来ていただいています。

1組と2組、それぞれに前回のガサガサで見つけた生き物の復習と、外来種はなぜ生態系を壊し、注意しなければならないのかを話してくれました。

子供たちはとても興味を持って聞いていました。

4年生の教室の奥には「心の相談室」があります。

毎週金曜日にカウンセラーさんが来ている時の相談をする部屋です。

6~7月は、毎年5年生が全員面談を行います。

なんだか恥ずかしそうに入っていく5年生たち・・・(^.^)。

2階に降りて3年生の教室へ行こうと思ったら、廊下に干してある雑巾たちが訴えていました。素敵な装飾ですね。

一人ぼっちになってしまったうさぎの「みたらし」は、野菜を食べ散らかしてちょっと休憩中といったところ(笑)。

どこかでうさぎをもう一頭もらえないかしら・・・。

3年生の授業は、タブレット端末とノートを併用して授業が進んでいました。

この併用は、数年続きそうですね。そう、過渡期です。

1階に降りるとね1年生がモビールのような工作をしていました。

もしかして、七夕に向けてでしょうか・・・。今年も笹を取りにいかないと!

みんな近づいてきて見せてくれました(^O^)/。

今週のごみ拾い(6/17~21)

晴れたり雨が降ったり、気候が安定しない週でした。

気象庁からの梅雨入り宣言はまだないですが、この湿度は梅雨ですね・・・。

この湿気のせいもあり、疲れがたまりやすくなっています。

昨日は気持ちが悪い、吐き気を訴える子供が多く早退も多数いました。

ご家庭でもお気を付けください。

さて、暑い中頑張っているごみ拾い隊の子供たちです。紹介します。

【6/17】

【6/18】大雨で大変だった日。風はなくてよかったです。

【6/19】うって変わっての晴天。また暑い日が始まりました。

【6/20】

【6/21】

皆さん、今週もありがとう!!!(*^^*)

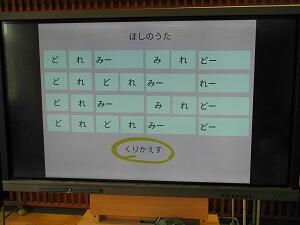

1年生 音楽・鍵盤ハーモニカ

同じフロアの音楽室から、きれいに揃った鍵盤ハーモニカの音が聞こえてきました。

ずいぶんきれいに揃った音だな・・・。奏でているのは1年生3たりの曲???。上手だな!

というわけで覗いてみました。

やはり1年生(1組)が鍵盤ハーモニカの演奏をしていました。

1年生の音楽は専科の教員です。さすが、みんな集中して演奏に取り組んでいました。

楽器がてんでダメな私はとっても感心!(^O^)/。

物事は始めが肝心と言いますが、始めの習得が素晴らしいと思いました。

1年生、がっんぱっていますね。すごいぞ!!!

こちらは次の時間の2組が歌を歌っているところです。

【重要】子供の携帯へのチェーンメール(SNS)にご注意を

本校の子供たちの携帯に、いわゆる「不幸のメール」の形のチェーンメール(SNS)が届いているようです。

子供たちの話によると、連光寺小ではないの小中学生の知り合いから送られ、それが本校の子供たちの中で拡散しているようです。

この手のものを知らない子供たちが拡散させてしまっている状況もあります。

3年生以上の各学級で指導を行いました。

【子供たちに話したこと】

・「不幸のメール」というものの説明(LINEでの送付を含む)

・拡散させなくても大丈夫だということ(怖くなってしまったり、悩んでしまったこともあったようです)

・チェーンメールに記されているURLをクリックしたり、電話したりすると、電話番号やLINEのIDなどが相手に送付され個人情報が送られてしまうこと

・このようなメールやSNSが送られてきたら、家の方と学校に言うこと

・今まで見たことのなかったメールやSNSが送られてきたら、やはり家の方や学校に言うこと

・携帯を持っていてSNSができるということは、このような危険な状況に出会うこともあるということ(注意が必要であるということ)

ご家庭でSNSのできる携帯電話をお子さんに持たせている場合は、携帯電話の確認およびお子さんへの説明・指導を改めてお願いします。

台湾環境大使の来校が現地のホームページに掲載されました

5月30日に来校された台湾環境大使の皆様。

台湾の教育部(日本でいう文部科学省)としての使節団でしたので、現地の教育部のホームページに掲載されました。

嬉しいですね。ご紹介します。

パソコンで閲覧すると、日本語に自動翻訳できる機能がついているので読むことが容易になります。ぜひご覧ください。

梅雨でないけれど梅雨の光景

梅雨入りが遅れている関東地方ですが、やはり湿度は結構高いです。

今朝、子供たちが昇降口の傘立てに生えてきたきのこを発見しました。

いつの間にこんなに大きくなったのでしょう。

この時期あるあるですね。

一方、毎日のヤギの世話をしている飼育委員会。

今年の5年生はやる気満々です。

飼育委員ではない仲間の5年生も誘って、そして2年生の弟君も一緒になって、

朝ヤギ小屋の掃除やお世話をしてくれています。

ありがとう!!!

4年生の歌 と 6年生のラベンダー

今年、音楽の先生が代わりました。

元気のよい先生らしく、音楽の授業も元気な歌声が校長室までよく響いてきます。

5時間目、伸びのある気持ちの良い声が聞こえてきたのでちょっと音楽室を覗いてみると・・・。

4年生が歌っていました。

始まってから休む間もなく3連ちゃんで歌唱しました。

歌うことに慣れる、そんな感じでした。

何にせよ、子供たちが楽しげに大きな声を出しているのはとてもいいですね。

事務室前の廊下のスペースは、ちょっとした季節のものを飾るコーナーになっています。

今日からは、ラベンダーがお目見え。

このラベンダーは、保護者の花壇ボランティアの方が図工室前の畑で育ててくださっているものです。

せっかく咲いているので、学校や授業でぜひ活用してくださいとのこと。ありがたい限りです。

正に授業への提供をいただいているということです。重ねてありがとうございます。

6年生が午後の家庭科の授業で、そのラベンダーの花摘みをしました。

何に使うかというと、卒業前のちょっとしたプレゼントの材料にすべく、今のうちから採って乾燥させていくのだそうです。

大事なものに、大事に使わせていただきます。

ご参観ありがとうございました

暑い一日になりました。

そんな暑い中、多くの保護者・地域の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

お子さんのがんばっている姿をご覧いただけたかと思います。

どうぞ今晩の食卓でその頑張りを誉め、また改善点があればそのアドバイスをしていただければ幸いです。

各学年の様子を少しだけ紹介します。

【1年生】

初めての絵の具の授業を行いました。イメージ通りに塗ることができたでしょうか。

【2年生】

図工では、作品の鑑賞と感想を互いに伝えあっていました。保護者の皆様にも協力していただきました。ありがとうございました。

【3年生】

理科のゴムで動く車は、動かし方をいろいろ考えて工夫していましたね。初めての習字は、準備の仕方を覚えられたでしょうか。

【4年生】

下水道キャラバンの出前授業も行いました。下水処理の模擬実験で、その仕組みが分かりました。

【5年生】

初めての宿泊学習の説明会も行いました。もう一月後に迫っています。楽しみですね。

【6年生】

5年生と同じく、宿泊学習の説明会も行いました。それにつけても、体育館にクーラーが欲しいです(>_<)。

5,6年生の保護者の皆様、暑い中ありがとうございました。

【講演会】

30名ほどの保護者・地域の皆様が出席してくださいました。ありがとうございました。

SNSトラブルについての事例は、ちょっと怖くなる場面も。お子さんのスマホやゲームなど、適宜設定等を確認する必要がありますね。

話は変わりますが、今朝とっても心温まる話を聞きました。

低学年の女の子が話しかけてきてくれたのですが、抜けた乳歯を集めて3つ枕元に置いたら、よく朝、その乳歯と引き換えにこの笛が枕元に置いてあったのだそうです。

ランドセルに付けていたその笛を見せてくれました。

どんな願いとストーリーがあったのでしょうか。

想像すると、なんだかじわっと胸が温まりました。

親の愛って素敵だなぁ、自分はこういう愛を注げてこれたかなって、思い返してしまいました。

キラキラするものを見せてくれてありがとう(*^^*)。

暑さが本格化してきました。

水筒、涼しい服、うちわ、冷感タオル、ネッククーラー、日傘等、暑さ対策をお子さんとぜひ相談してください。

なお、ハンディ扇風機などの動くものについては、子供ですから破損やけが等のトラブルが生じる可能性もあり、ご遠慮いただいております。ご理解ください。

今週のごみ拾い(6/10~15)

いよいよ暑くなってきましたね。

30℃以上になる真夏日も出始めました。

昨年は真夏日が90日でした。今年はどうなるのでしょう。

来週から、暑さ対策として、全校朝会や集会は体育館での実施になります。

朝のごみ拾いも暑さに気を付けてお願いしますね(^.^)。

それでは今週のメンバーの紹介をします!

【6/10】

【6/11】

【6/12】

【6/13】

【6/14】

【6/15】

みんな、今週もどうもありがとう(^.^)。感謝感謝です m_ _m。

学校周辺での通行についての注意・お願い(明日は学校公開です)

学校公開に来校される際、近隣住民への配慮をお願いします。

(1)赤丸で囲った部分(私有地駐車場)付近での待ち合わせや立ち話はしないでください。

児童館に抜ける分かれ道(黄色い階段)となっています。

しかし、赤丸のこの駐車場は公道ではなく私有地となります。

私有地に無断で入ることは禁じられています。

(2)住宅が近いため、黄色い部分での歩行中の会話や立ち話は住民の方が大変気になります。

会話や立ち話等、控えていただけるよう、近隣住民への音への配慮をお願いします。

久しぶりに出会った際に大きめの声が出てしまうこともあるようです。

子供たちにも登下校中のマナーとして繰り返し指導をしているところです。

ご理解・ご協力を何卒よろしくお願いします。

明日は学校公開です

明日は学校公開となります。

道徳授業地区公開講座も兼ねての開催です。

1~3時間目が授業公開、4時間目は授業公開はなく、体育館にて行います講演会にぜひお越しください。

講演会は、

「SNSのルールやモラル、危険回避の方法等について」

と題し、多摩市教育センター/インターネット・携帯電話安全安心相談員の岸本恵子先生にお話ししていただきます。

5月の学校公開においてもSNSモラルの学習を行いましたが、今回は保護者向けの講座となっています。

ニュースでは、青少年のSNSを起因としたトラブルや事件、事故が絶えません。

昨今のSNSの状況、多摩市の現状なども交えて、お子さんにどう対応していくのが良いのかについてヒントとなるものがあればと考えています。

ぜひご参加ください。

1年生 交通安全教室

天気が良く気温も上がるとの予報が出ていた今日、熱中症に注意しながら1年生が交通公園まで交通安全教室に行ってきました。

前日に大きめの水筒や塩分タブレッツなどを持たせてくださいとメールをした中での出発です。

朝は湿度が高かったですが、日が昇るにつれ乾燥し、少し過ごしやすくなってきました。

念のため特活室で出発式。

交通事故は一瞬で命が危険にさらされます。時間を戻すリセットはできません。そんな大切な学習をしに行くことを話しておきます。

現地に着くと、木陰であれば風もありほどほどに涼しいです。

まずは施設の方々とご挨拶。

そのあと、クラスごとに分かれて交通安全について学んでいきました。

1組の方についていきます。

まずは室内に入っての座学です。マリオの交通安全の動画を見ました。

その後、交差点での注意や、自転車に乗るときに気を付けることなど、質問形式で進んでいきました。

室内での学習が終わり、次は外に出て自転車の乗り方と歩行練習です。

自転車に乗るときは、空気やブレーキの確認、後方確認を必ずしてから出発します。

外での学習は2つに分かれて、一方は歩行練習です。

室内と外で、合わせて1時間半、たっぷりと安全について学びました(^.^)。

今日学んだことを忘れずに、日頃から交通安全に気を付けてくださいね。

さて、いよいよお弁当です。木陰でそれぞれで敷物を敷いて食べました。

お弁当の後は、30分くらいの自由時間で、思い思いに遊んでいました。

子供たちは元気です!(^^)!。

熱中症もなく、予定通り実施できて何よりでした。

お弁当や水分、ヘルメット等のご準備ありがとうございました。

1年生のみなさん、くれぐれも交通安全に気を遣って生活してくださいね。

最後に、帰ってきてから熱中症計を見ると、熱中症指数は25℃(黄色丸の部分)。

ちなみに25℃だと、警戒の一番下位です。

危険→厳重警戒→警戒→注意→安全 の5段階です。

湿度が29.6%(緑丸の部分)なので、気温(ピンク丸)の割には熱中症指数は上がらなかったようでした。

引き続き、皆様ご注意ください。学校でも注視していきます。

「投げたものはなぁに」集会!

今朝の集会は、集会委員会による「投げたものはなぁに」集会でした。

体育館の幕を少しだけ開けておいて、その間に見えたものが何だったのかを当てるゲームです。

写真を撮るのが難しい集会です(笑)。

こんな感じで、幕の間を物体が一瞬通り過ぎます(^O^)/。

それが何だったのか、3択で当てていきます。

正解発表では、小太鼓も登場です。盛り上げてくれます。

最後のクイズは、なんと「人」でした。

一瞬見えると、やんやの喝さい。子供たちからの人気ぶりが伺えます!(^^)!。

マリオを演じているような動きです(笑)。

これはみんな正解でした(^O^)/。

集会委員の皆さん、楽しい集会をありがとうございました!

4年生 ガサガサ!

4年生が、多摩川学習基礎講座のメインイベントである「ガサガサ」を行ってきました。

天気は大丈夫そうでしたが、日曜日から月曜日の朝方にかけてかなりの雨量があったので、川の増水の心配をしていました。(2,3日経ってから増水するため)

前日の夕方に川に行って確かめてみると、若干水量はあったものの、とても澄んでいて泥水になっておらず、これなら大丈夫と判断しての結構です。

といっても、29℃の最高気温の予想でしたから、熱中症には要注意です。

さて、みんなで歩いて、交通公園の先に到着です。

今日の学習のポイントの話の後、授業に協力してくださる方々の紹介、そして20名もお手伝いに来ていただいた保護者の皆様への挨拶をしました。

さて、そのあといよいよ河原に降ります。

ライフジャケットをしっかりと身に付け、ウォーターシューズなども履き、万全の態勢で臨みます。

河原に降りた後は、川の中に入ります。

さあ、いよいよガサガサの始まりです。

要領を得ながら生き物調査の始まりです。

下流のここまでは来てもよいという地点には安全のため教員が複数立ちます。

流されたとしても、ここで止められるようにです。

深さは膝ほどですが、流されるときは流されますから、注意をし、注意をさせながらの活動です。

で、1時間ほど経つと、疲れた体を休めるためか・・・恒例の川流れが始まりました(笑)。

授業ですよ、授業(笑)。

世界一気持ちの良い授業でしょう、きっと。

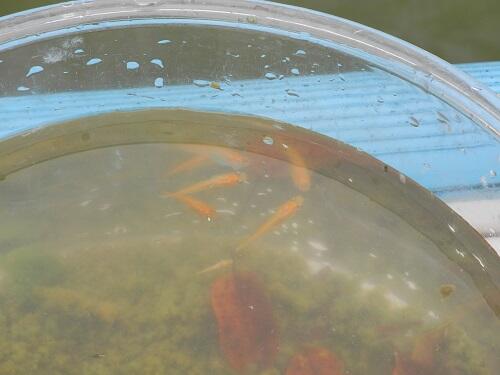

さて、釣果はどうだったのでしょうか。

底の方にいる大きな魚影は「なまず」。その他にはハヤやホトケドジョウ、ヌマエビなどが捕獲できました。

貴重な種、よくみつかる種、そして外来種の3つに講師の先生が分けてくれて、説明をしてくれました。

子供たちは存分に川の楽しさを感じてくれたことでしょう!

協力していただいた保護者の皆様、安全管理上大変ありがたい限りでした。ありがとうございました m_ _m。

3年生 ヤゴ救出・・・できない!!!

3年生が「ヤゴ救出大作戦」を行いました。

水泳の授業は一昨年度から外部施設利用に代わりましたが、もしものためにいつでもプールが使用できるよう、年に一回、業者による清掃を行っています。

ちょうど6月上旬~中旬に行うので、その時期にプールの中にいるヤゴを捕まえてみようという試みが「ヤゴ救出大作戦」です。

ヤゴだけでなく、メダカもいるので、「メダカ救出大作戦」ともなります。

救出できなかった生物は流れていってしまうので、何とか救出したいものです。

3年生全員が救出に当たります。

水位の下がったプールで、網ですくっては確認し、すくっては確認し、の繰り返しです。

子供たちだけではなく、当然先生たちも必死です!(^^)!。

と、と、ところが、今年はヤゴが全くいない・・・。

たまにあるのです、こんな年が。

メダカは元気、マツモムシもたくさん。もちろんアメンボも。

けれどもヤゴだけが見当たりません。

事前に分かっていればやめもしたのですが、水位が高い状態では探しようもありません。

原因はいろいろ考えられますが、確定的なエビデンスがあるわけもありません・・・。

メダカを救えたのはちょっと救いでした。

子供たちはとても楽しんで水遊び('◇')ゞメダカ救出をしてくれました。ありがとう3年生。

ある年に突然いなくなる、そんな現象が生物多様性を失うことにもつながる、そんなことを実感するような出来事でした。

全校朝会 と 表彰 と カマキリ

ちょうど雨も上がり、今朝は外で全校朝会ができました。

雨はやみましたが、ぐずついたこんな天候ですので、校舎内はバタバタと走る音などが大きく聞こえる今日です。

子供たちの様子って、実はけっこう天候にも比例します・・・。

天候が気分に及ぼすところ「大」です。

6月はふれあい月間です。

仲間同士、友達同士、周りの人との関係を見つめ直し、いじめの無い円滑で助け合える人間関係を創っていく意識をもってもらう月です。

週番の先生からはこんな話が。

い

大きな行事が終わって、いつものリズムで生活できる学校のこの時期だからこそ、私たちの生活ぶりの基礎基本を身に付けていきたいです。

表彰も行いました。

野球のスカイヤーズです。

低学年のチームは3つの大会で優勝し、それぞれ賞状、優勝カップ、優勝旗の紹介と表彰です。

いやいや低学年チーム、ハンパない強さですね!すばらしい!!!

もちろん高学年チームも。

準優勝と3位の表彰とカップです。

夏の大会もがんばってください!

一方、全校朝会前の昇降口で、2年生の男の子が生まれたばかりのカマキリを見せてくれました。

とても元気が良くて、ふたを開けると一目散に飛び出していきます。

とってもちっちゃくてかわいいです。

今週のごみ拾い(6/3~7)

今週は天気も良く、気温もあがりましたがまだそれほどでもなく、過ごしやすい気候でしたね。

ごみ拾いもしやすい時期です。

来週からは少しずつ天気も崩れていく模様。梅雨入りも間近かもしれません。

今週は、木曜日、金曜日と泊りがけで出張に行っていましたので、撮れなかった人が居たかもしれません。

撮れなかった人、ごめんなさい。

それでは今週も紹介しますね。

【6/3】

【6/4】

【6/5】

【6/6】

【6/7】

みんな、今週もご苦労様でした!ありがとう(^^ゞ

1,2年生 スポーツテスト「ボール投げ」

校庭で、昨日の3年生に引き続き、1,2年生がボール投げの計測をしていました。

だいたい5~10mほどの記録といったところ。

ボール投げは、以前に比べて能力は確実に落ちました。

理由は簡単です。野球の衰退です。

私たちが子供だった頃、学校から帰って遊ぶものは「野球」がメインでした。

毎日ボールを握り、投げていたのですから、それは違いますよね。

一時期、このボール投げの能力を挙げてみようと様々に試みられましたが、なかなか記録は上がりませんでした。

腕の力だけではなく、握力、体全体の使い方、バランスが必要だからです。

なかなか難しいですね。

1年生は、先生が見本を見せていました。

40m以上飛んで、やんやの喝さい!さすがです!

ボール投げは、思わぬ事故のもとにもなります。

投げる方向、というより、ボールが届く範囲にはほかの子供たちを配置せず、ずっと遠くに立っていてもらって、ボールを返してもらいます。

2年生はもう要領が分かっているので、とってもスムース。

午後は天気予報通り暑くなりました。

昇降口の熱中症計はこんな感じ。

ピンクが気温、水色が湿度、黄色が熱中症指数です。

気温は校庭の地面の輻射熱も拾っていますので、高めに出ます。

気温は上がりましたが、湿度が低いので、熱中症指数はまだ低めでした。

この熱中症指数をもとに、昇降口に注意喚起の表示を出しています。

今年も暑さの事故なく過ごさせていきたいです。

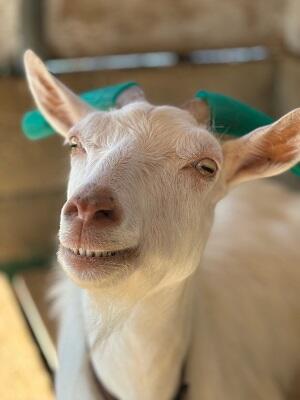

大谷戸公園の朝 と ヤギ

初夏という言葉がぴったりの気候になってきました。

朝の大谷戸公園は、夜間に降った雨で澄んだ空気に朝日が差し、すがすがしい光景そのものでした。

昨日、爪(蹄)を切ったヤギさんたち。

調子はどうか、歩きやすくなったかどうか、餌やり前に聞いてみるとこんな顔を・・・。

どういう意味でしょうか(笑)。

話しかけると、なにがしか反応して鳴いたり、表情にしたりしてくれます。

「何か話しかけてくれている」と認識してくれているだけでもうれしくなります !(^^)!。

こちらは今日ご家庭から届いたヤギのエサ。

いつも助かっています。ありがとうございます m_ _m。

避難訓練 と スポーツテスト と ヤギの爪切り

2時間目終わり間際に、避難訓練を行いました。

今回の想定は地震による避難です。

昨日早朝、携帯電話が鳴り響きましたね。

そなこともあり、今回は緊急地震速報の音は無しで心理面に配慮して行っています。

終わった後には、校庭で復習をするクラスが複数ありました。すぐに振り返り、これが大切です。

運動会も終わり、今週から2週間、スポーツテスト期間です。

正式名称は「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」と言いますが、まあスポーツテストの方が分かりやすいですね('◇')ゞ

汗をかいたり、運動量の多いテスト、「シャトルラン」などはできるだけ早目に涼しい時期のうちにやろうと確認しています。

もちろん、熱中症指数計を確認しながら進めています。

こちらは3年生のボール投げ。

こちらは4年生のシャトルラン。

話は変わって、放課後、ヤギを借りている大学の先生がヤギの爪を切りに来てくださいました。

メスヤギのユキちゃんの方の前足の爪が伸び気味で、時に歩きづらそうにしていたので頼んでいたことでした。

けっこう強引に押さえつけて、植木ばさみのようなはさみで切っていきます。

後ろ足の爪を切るときは、二人で抑え込み・・・(-_-;)

これで少しは歩きやすくなったかと思います。

先生、ありがとうございました m_ _m。

今日もいろいろあった小学校です(^.^)。

6年生 家庭科 調理実習「野菜いため」

6年生が家庭科の調理実習で「野菜いため」をつくっていました。

思い返せば、コロナ禍初年度には調理実習も行いませんでした。その後、感染予防のコツが分かってきたところで本校は比較的早めに調理実習を簡易に再開していきましたが、あの頃のことを思うたびに、なんだったのだろうと思います。

無事、当たり前のように調理実習ができて何よりです。

さて、今日のメニューは野菜いため。

人参、ピーマン、玉ねぎが具材です。

切り方、炒める順、炒め方、味付けなど、新しい技術の習得をねらいます。

まずは具材のカットから。みんな慎重に、いや、真剣に切っていますね~。

なかなか上手に切れていました。

黒板前には、テレビと接続したタブレット端末が置かれています。

そこで、切り方をいつでも操作して見返せるような工夫がされていました。

なかなかいいですね、この工夫は。

次は炒めです。

素早く、油と熱が伝わるように炒めていきます。

腕の見せ所ですね(#^^#)。

最後に塩・コショウで味付けをして出来上がりです。

しっかりと味見もして、出来上がりを確認していました。

帰りに校長室に立ち寄った6年生。

「おいしかったぁ~」「うまくできた」と自画自賛でした (^.^)。

6年生、とっても雰囲気がいいですね。運動会を終えて、それが加速したように感じます。

宿泊に向けて楽しみです。

1,2年生の栽培 と 表彰

1,2年生が生活科で栽培している苗がだいぶ大きくなってきました。

1年生の方はあさがおです。

この土日で一斉に芽を出し始めましたね。気温も上がり、お湿りもあったので、植物にとっては生長期に入りました。

一方、こちらは2年生。

トマト、オクラ、ピーマン、ナス・・・など、自分の選んだ野菜を自分の鉢で育てるとともに、畑でも育てています。

地植えしたナスには、もう花が咲いているものもあり、ちっちゃい可愛いナスも実っていました。

夏休みまで、日々生長が楽しみですね。

全校朝会では、バスケットボールチームの表彰を行いました。

運動会前にお願いされていましたが、いろいろあってずいぶん遅れてしまいすみませんでした。

優勝の賞状と、優勝盾の紹介です。おめでとうございます!!!(^O^)/。

★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。

ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。

★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、

多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。

庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。

★保護者向け相談窓口一覧

★悩みを抱え込まないで!★

24時間365日、誰でも無料・匿名

あなたのいばしょチャット相談

★18さいまでのチャイルドライン

子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。

0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)

★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください

・いやなことをされる

・ひどいことを言われる

・ごはんを食べさせてもらえない

・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない

多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)

東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)

児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)

★こどもの人権110番

なやみを一人でかかえないで相談できます

0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)

PTA作成 地域安全マップ

川の学習のボランティアをしてみませんか?

スマートフォンからですと全画面を表示することができません

タブレットかPCでご利用ください

ロイロノート・ログイン

学校IDは「renkouji」と入力

★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf

保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法

★Wi-Fi接続方法.pdf

簡易なWi‐Fiへの接続方法