2021年2月の記事一覧

2/27 福にっこり美術館 NO2

今日紹介するのは、「福にっこり美術館」2年生編です。

テーマは、【しまふくろうの親子】・【ふしぎなたまご】・【形のかくれんぼ】【うつして見つけて】です。

〇ふわふわの毛のお父さん、お母さん、子どもフクロウです。

〇カラフル模様のたまごからギザギザ背中のドラゴンが出てきたよ。

〇カラフル風船たくさん!

〇「すいえんさー」のお友だち!

〇ワニや魔女やピエロや亀ets・・見つかるかな?

〇キツネやペンギンやピザets・・見つかるかな?

〇5つのパーツににじが・・見つかるかな?

〇ドラえもんとスネ夫が・・見つかるかな?

〇プリン、ゼリー、富士山!

〇りんごと星とぞう!

〇いろいろプリン!

それぞれ思い思いに表現しました。どの作品も思いがつまっています!

2/26 赤ちゃんの誕生3年生

今日の5校時に3年生は、学級活動で「赤ちゃんのたんじょうについて」学びました。中心課題は、【お母さんのおなかの中でぐんぐん育っていく赤ちゃんの様子を知ろう。】です。1.2年生で学習したおへその役割について復習してから、胎内での赤ちゃんの発育について学びました。

・3カ月・・・いちごくらいの大きさ

・6カ月・・・メロンくらいの大きさ

・9カ月・・・パイナップルくらいの大きさ

・誕生・・・・スイカくらいの大きさ

子どもたちは、イラストを見ながら、自分もお母さんのおなかの中で大切にそだてられてきたこと、出産にはいろいろな方法があることを知りました。希望者は、実物大の赤ちゃん人形を抱っこしました。ずしりと重くてびっくりしているお友だちが多かったです。

今日は、生まれてきた全ての命が大切なことを学びました。この学習をきっかけにして、一人一人、自分の命を大切にする心を育てていってほしいです。

2/25 太鼓部最終練習

今日は、3月1日(月)に行われる「太鼓部お別れコンサート」に向けた最後の練習日でした。今年は、新型コロナウイルス感染症流行のため、練習日も少なく制限がある中での練習でした。しかし、どの部員も真剣に練習に参加し、コンサートに備えています。感染症防止対策として、今回は2部制で実施いたします。

〇第一部 13:40~14:00

〇第二部 14:05~14:25

第一部は1.2年生参観、第二部は3~6年参観で行います。6年生の保護者のみ参観可とします。6年生は最後の演目として「旅立ち」を披露します。

2/25 お雛様を飾ろう!

三月三日はひな祭りです。今日の1時間目、6年生と2年生二人が「お雛様」を飾りました。場所は、児童昇降口です。「お雛様」を飾るのは、本校の毎年恒例の行事となっています。休み時間になると、初めて学校で見るお雛様に1年生がびっくりして集まってきました。お内裏様とお姫様のきれいな顔を見て、みんな喜んでいました。

ひな祭り(桃の節句)は、女の子のすこやかな成長と健康を願う日本の年中行事です。平安時代から年中行事として行われるようになったそうです。お雛様を飾ると昇降口がぱあっと明るくなります。福二小の子どもたちが、すこやかに成長しますように・・・。

2/24 フレンドタイム

今日は風の少し強い一日でした。毎週水曜日は、掃除なしのロング昼休みです。本校は、この時間を「フレンドタイム」と称して、学団や学年で遊ぶ日としています。

校庭に出てみると、1.2年生は「色鬼」、3年生は「しっぽ取り」、4年生は「鬼ごっこ」、5年生は「ケイドロ」、6年生は「缶けり」を楽しんでいました。疲れると一休みして、次の遊びに移ります。一休みの間もコミュニケーションの場になります。長い昼休みなので、2種類の遊びを楽しんでいた学年が多かったです。

遊びの途中、1年生がころんでしまいましたが、近くにいた2年生が優しく声をかけて背中をさすってあげていました。そんな場面がそこかしこで見られました。学校は、集団の中での振る舞いを学ぶ場所でもあります。自分だけでなく、みんなが(相手が)嬉しくなる行動ができる福二っ子が「福にっこりで笑顔の学校」を作っています!

2/22 福にっこり美術館 No1

今日紹介するのは、「福にっこり美術館」1年生編です。

テーマは、【できたらいいなこんなこと】です。それぞれ、してみたいことを思い思いに絵で表現しました。

〇さかなといっしょに、およいでみたいな。

〇7にんかぞくで、うみのいえでくらしてみたいな。

〇しんかいのいえで、くらしてみたいな。

〇うみの中で、さかなといっしょにおよいでみたいな。

〇すなはまで、かにといっしょになわとびをしてみたいな。

〇にじの上で、にじニャンとさんぽしてみたいな。

〇しゃぼん玉の中で、なわとびをしてみたいな。

〇そらをとんで、みんなとあそんでみたいな。

〇カラフルくるまに、のってみたいな。

〇いろいろじまで、いろいろなどうぶつをつかまえてみたいな。

〇くるまでドライブしながら、ゲームをしてみたいな。

どの作品も、とってもいいですね。福二っ子は、想像力抜群です!

2/19 冬の花

今朝、登校してきた1年生が校長室まで椿の花一輪を持ってきてくれました。椿の花は、江戸時代から庶民に親しまれている冬の代表的な花です。「椿」の花言葉は、「控えめなすばらしさ」「気取らない優美さ」だそうです。寒い冬の季節に、けなげに咲く赤い花はとてもきれいです。

学校の花壇に咲いている水仙と一緒に花瓶に挿して、持ってきてくれた1年生のお友だちと一緒に昇降口に飾りました。花を飾ると昇降口が明るくなりました。昇降口を通るたびに、水仙と椿の花の優しいたたずまいに癒されました。1年生の〇〇さん、ありがとう!

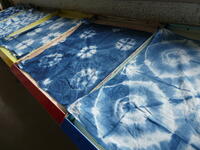

2/18 藍染体験 5年

5年生が、本日、3.4時間目に藍染体験を行いました。5年生の社会科、伝統工芸の学習の一環として、例年、校外学習(社会科見学)でお世話になっている 「武州中島紺屋」さんが来てくださいました。埼玉県羽生市から来てくださっての体験活動です。

羽生市は、江戸時代から続く藍染のまちです。藍染は、最盛期には、武州(羽生、加須、行田)の一大産業になりました。今話題のNHK大河ドラマの主人公「渋沢栄一」の生家も、藍を栽培し染料となる藍玉を製造していました。

白いハンカチを好きなところで絞り輪ゴムで縛ります。それを何度も繰り返し、下準備を終えます。次は、藍の染料の液の中に浸す工程です。最後は、水で洗い干す作業です。一人一人違った模様と色合いで染め上がりました。

教えてくださった「武州中島紺屋」さん、ありがとうございました。

2/18 シベリアンハスキーって?

昨日の「なわとび記録会」では、校庭に「ビュンビュンビュン」という縄の音が響き、縄が見えないほどの速さで技を繰り出す人がたくさんいました。昨日の1年生の感想「シベリアンハスキーみたいにかっこいい!」という発言は、たくさんの子どもたちの記憶に残っていて、今朝、昇降口で見つけた掲示物を見ている人が多かったです。

犬のことを良く知っている人にはなじみのある名前ですが、「シベリアンハスキー」という言葉を初めてきいた子が意外に多かったです。掲示物を見ていたある子は「人の名前だと思っていた!」と話していました。写真からも、たたずまいや動きのかっこよさが伝わってきます。低学年から見る上級生は、こんな風に見えているのですね。感想を言ってくれたお友だちの表現力に脱帽です。

2/17 なわとび記録会

本日、晴天の中「なわとび記録会」を行いました。例年、短縄跳びだけでなく長縄の記録会も行うのですが、今年はコロナ渦ということもあり、短縄だけの個人技の記録会として行いました。体育健康委員会が中心となり、会を進めました。6年生にとっては、小学校生活最後の「なわとび記録会」です。

まずはじめは、低学年です。前跳び、後ろ跳び、あや跳び、交差跳びの30秒跳びに挑戦しました。5.6年生が数えてくれました。次は、中学年です。あや跳び、交差跳び、側回旋交差跳び、二重跳びの30秒跳びに挑戦しました。5.6年生が数えてくれました。最後は、高学年です。あや跳び、交差跳び、側回旋交差跳び、二重跳び、はやぶさの30秒跳びに挑戦しました。二人一組で数え合いました。

30秒間にできた回数が記録となります。記録を伸ばすためには、より速く縄を回すことが重要です。子どもたちの感想の中には、「〇〇さんの二重跳びは、縄が見えないくらい速くてかっこよかったです。」というような内容が多かったです。名前を言ってもらった人は、とても嬉しそうでした。大会用の記録表に今日の記録を書き入れ、得点を出します。風が吹き、コンディションが万全とはいきませんでしたが、一人一人の頑張りを感じた記録会でした。

低学年の子が、「〇〇さんの〇〇跳びは、シベリアンハスキーのようにかっこよかったです。」と感想を言うと、会場のみんなの顔がほころびました。(シベリアンハスキーって何?と思った児童もいたので、明日の朝確認できるように、昇降口正面に写真を掲示しました。)全校児童の一生懸命に活動する姿は、かっこよかったです。