学校の様子

なかよくなろう会(1年生)その2

1年生が作った「新一年生となかよくなろう会」のプログラムです。

みれいさんとかりなさんの司会で会がはじまりました。

最初は、はじめのことばです。

次に、自己紹介をしあいました。全員で”さんぽ”(映画「トトロ」にでてくるテーマソング)を楽しくうたいました。

1年生は、音楽の時間や放課後に練習した ♪きらきらぼし♪ と ♪こいぬのマーチ♪ を演奏しました。少し恥ずかしそうでしたが、上手に演奏することができました。

「次は学校めぐりです。」

「次は学校めぐりです。」

さあ、出発します。お兄さんお姉さんと手をつないでね。

「ぼくのおにいちゃんね、2年生なんだよ。」

「ぼくのおにいちゃんね、2年生なんだよ。」 図書室です。「いっぱい本があるね。」

図書室です。「いっぱい本があるね。」

「ここは音楽室です。」「わあー、おもしろそう。」「たくさん楽器があるね。」「机がピアノになってるよ。」

「ここは何のへや?」「家庭科室だよ。」「お料理の勉強をしたりするんだよ。」「だから水道とかガスコンロがあるんだね。」

5年生の教室では、英語の勉強をしていました。英語劇「シンデレラ」の練習をしています。

ALTのマーク先生に指導してもらっています。

ALTのマーク先生に指導してもらっています。

その様子をにこにこしながら見ている子どもたちでした。英語がわかるのかな?

こちらは6年生の教室です。タブレットをつかって調べています。

興味深そうにのぞきこんでいました。

興味深そうにのぞきこんでいました。

「何の勉強しているのですか?」と小さい子から質問されてちょっぴり照れながら答える6年生です。

体育館へやってきました。

体育館へやってきました。4年生と3年生が体育でなわとびをやっているところでした。

「お兄さんお姉さんたちすごいね。上手だね。」と言いながら真けんに見入っていました。

「さあ、1年生の教室にもどりましょう。」

「さあ、1年生の教室にもどりましょう。」「今度はゲームをやるよ。」「たのしみだね。」

新入学児童保護者説明会・なかよくなろう会(1年生)その1

2月2日(木)、来年度入学する児童の保護者を対象に入学説明会を実施しました。

1.学校の概要・教育方針 2.学校生活 3.入学までにお願いしたいこと 4.保健関係 5.学用品及び準備するもの 6.集金関係 7.入学式 etc. について説明させていただきました。

保護者のみなさんが説明会に参加していただいている間、現1年生15名は、来年入学してくるお子さんたちをおもてなししました。題して「新一年生となかよくなろう会」です。

1年生が一列に整列しました。 新入学児童にむかって、「こんにちは。ようこそ、福田第二小学校へ」とあいさつしました。

新入学児童も「こんにちは」と返しました。 このあと、一人ひとりの名前を呼んで、手をつないで1年生の教室へ案内しました。

ちょっと照れ気味の1年生です。

こっちだよ。

少しお兄さん・お姉さんの気分です。

教室には、1年生がこれまでに準備してきた、お楽しみのプログラムが用意されています。みんな楽しんでくれるといいですね。「新一年生となかよくなろう会」の様子は次回にお知らせします。

琴体験教室(4・6年生)その2

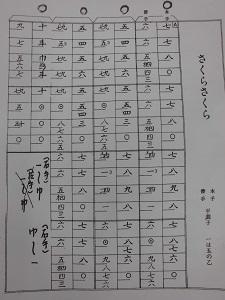

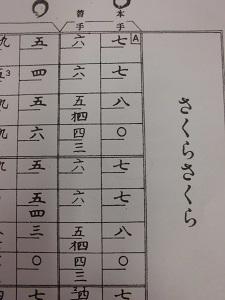

これは、お琴で演奏する「さくらさくら」の楽譜です。楽譜は数字で表されており、この数字は、弦の番号を表します。

楽譜を拡大してみました。

楽譜を拡大してみました。楽譜の上部に本手と書かれています。 本手とは右手のことです。お琴は左利きの人も右手で弾くことになっているそうです。 本手の1行目を拡大してみました。

「七 七 八 ○ 七 七 八 ○ 」 と書かれています。これにあわせて七番の弦、八番の弦をはじくと、「♪さくら~ さくら~」のメロディーになります。 「○」は「休み」を表します。

さあ、弦の番号もわかったところで早速演奏を始めたいところですが、座り方や姿勢も大切なことです。

先生方のご指導のもと、真剣に取り組む6年生です。

七弦はどれかな?

”さくら”のメロディーになってきたよ。

真剣です。がんばって、その調子その調子。

手をとって丁寧に教えてくださいました。

上手に弾けていますよ。 さすが6年生です。すぐに弾けるようになりました。

6年生の横では、4年生が演奏の様子をじっと見ています。

手の形を教えてもらっています。4年生も熱心に”エアーギター”ならぬ”エアー琴”を弾いています。

6年生が4年生に教えてあげる場面も見られました。

4年生もチャレンジです。上手ですよ。

最後に6年生が全員で”さくら”の演奏を披露しました。

琴のやさしい音色は、けやきルームを一足先に春の雰囲気で満たしてくれたようでした。貴重な体験でした。日本の文化を大切にしていきたいものです。

琴体験教室(4・6年生)その1

4・6年生を対象に、琴体験教室を行いました。

ご指導してくださった3名の先生方です。

最初に、琴について、歴史・形や部分の名前を説明してくださいました。

琴の歴史:古来から「こと」はあったようですが、現在のような形の「箏」は奈良時代に中国から伝わり、雅楽の楽器として用いられました。

琴は、「龍」の楽器と言われ、「龍頭」「龍角」「龍眼」「龍尾」などという名称が使われています。赤い布の部分は、「龍頭」といいます。赤い布の上に並んでいる丸い部分を「龍眼」と言います。

琴は、13本の弦(げん)をはじくことで音をだします。

弦の下にある、この白いものは、「琴柱」(ことじ)と言って、音を作ったり音の高低を変えたりする役目をします。

指は3本を写真のような形にします。

指の先には、爪をつけます。爪は「角爪」と「丸爪」があります。

角爪 丸爪

指にあった爪を選んでもらいました。 指先に卵の白身をつけて爪を固定させます。

子どもたちが見ているのは、「さくらさくら」の琴用の楽譜です。 これからこの楽譜を見ながら

練習をします。

さあ、みんなで演奏できるようになるでしょうか。

ご指導してくださった3名の先生方です。

最初に、琴について、歴史・形や部分の名前を説明してくださいました。

琴の歴史:古来から「こと」はあったようですが、現在のような形の「箏」は奈良時代に中国から伝わり、雅楽の楽器として用いられました。

琴は、「龍」の楽器と言われ、「龍頭」「龍角」「龍眼」「龍尾」などという名称が使われています。赤い布の部分は、「龍頭」といいます。赤い布の上に並んでいる丸い部分を「龍眼」と言います。

琴は、13本の弦(げん)をはじくことで音をだします。

弦の下にある、この白いものは、「琴柱」(ことじ)と言って、音を作ったり音の高低を変えたりする役目をします。

指は3本を写真のような形にします。

指の先には、爪をつけます。爪は「角爪」と「丸爪」があります。

角爪 丸爪

指にあった爪を選んでもらいました。 指先に卵の白身をつけて爪を固定させます。

子どもたちが見ているのは、「さくらさくら」の琴用の楽譜です。 これからこの楽譜を見ながら

練習をします。

さあ、みんなで演奏できるようになるでしょうか。

小学校最後の社会科見学(6年生)その4

ここは、日本科学未来館です。

2001年7月9日に開館しました。館長は宇宙飛行士の毛利衛(もうりまもる)さんです。

最新の科学技術の紹介がされているほか、科学技術者の成果の発表の場となっています。

展示物もわかりやすく説明や解説してくれる多くのボランティアさんもいます。展示物は自由に触ったり体験できたりするので、とてもおもしろい施設です。

これは、「ジオ・コスモス」といいます。宇宙から見た輝く地球の現在の姿を、約100万個の発光ダイオード(LED)で映し出しています。館内のどこからも見えるとても大きな球体です。

いろいろなプログラムが用意されていて、10分ごとにテーマをかえて映像が映し出されています。これは「つながり」というテーマで、『スポーツというと世界の人はどのスポーツをインターネットで検索するか』をデータ化したものです。1位はサッカー 2位はアメフト 3位はクリケット 4位はバスケットボール 5位は野球 という結果でした。日本国内だけでいうと、この順位はきっと異なった結果がでるでしょうね。ほかにもいろいろなおもしろいデータをみることができました。

「未来をつくる」のコーナーでは、人型ロボット「ASIMO」(アシモ)くんのパフォーマンスがありました。最近のロボットは話すだけではありません。歩くことはもちろん、片足でジャンプしながら進む”けんけん”もできるし、横歩きもできるし、サッカーボールを相手に向かってけることもできるのです。中に人が入ってるのでは?と思ってしまうくらいでした。最後には、曲に合わせて手話で踊ってくれました。ロボットと一緒に生活するようになるのもそう遠くない未来かもしれません。わくわくします。

なんだかみんな楽しそうですね。ソファーに寝転んで頭上にある機械をみているようです。

寝たままの姿勢でコンピュータを操作できるのです。この機械の真上には、最初に紹介した「ジオ・コスモス」がぶら下がっています。写真の左上の端に移っているのがそれです。

約2時間ほど、いろんな体験をしてすごしました。楽しい時間はあっというまに過ぎ、帰る時間となりました。小学校最後の社会科見学もこれで終了です。いい思い出ができたかな。

小学校最後の社会科見学(6年生)その3

昼食を済ませ、これから日本科学未来館へ移動します。移動はバスではなく、電車を使います。3人1グループで、ゴールの日本科学未来館までの行き方を考えながら行動します。引率の先生は、口出しをしないで子どもたちの行動を見守るというルールになっています。

最初に、りゅうせいさん、こうめいさん、ゆうがさんの第3グループが出発しました。 その10分後、ゆりあさん、やすたかさん、のどかさんの第2グループが出発しました。さらに10分後の12時12分、最後のグループ、たつやさん、いつきさん、あやめさんたちが出発しました。みんな無事にゴールにたどり着くでしょうか。楽しみです。

私は最後のグループについていきました。議員会館を出ると目の前に国会議事堂の背面が目の前に見えます。記念に一枚。さあ、出発。

有楽町線の永田町駅に到着。地下にある改札口に向かいます。

「こっちでいいよね。」 互いに確認しながら進みます。

改札を通過して、さらにエスカレーターでホームに向かいます。

たつやさんがホームにあった図を見て確認しています。「よし、これでいいんだよ。」

「1番線でいいんだよね。」「どこで降りるんだっけ?」「豊洲でしょ。」

有楽町線 豊洲駅で無事下車。こんどはゆりかもめに乗り換えますよ。みんなのうしろに、ゆりかもめの豊洲駅へむかうエスカレーターが見えます。

ゆりかもめの豊洲駅まで来ましたが、ここでちょっとみんなの足がとまりました。「これでいいのかなあ?」「テレコムセンター駅があるからだいじょうぶだよ。」「ちょっと待って資料を見てみる。」 3人がそれぞれ自分のやりかたで確認しています。チームワークがいいですね。「これでいいよ。じゃあ、行こう!」 行く方向が決定しました。

改札を通ってホームに向かいます。

学校に帰ってから、他のグループに引率してくださった河原井先生と寺田先生から聞いたのですが、豊洲駅では、1番線・2番線のどちらに乗ってもテレコムセンターには行けるのですが、そういうシステムに慣れていないので、どのグループも、「どっちに乗ればいいんだろう。」と迷ったようです。

モノレールに乗り込みました。

先頭車両だったので、見晴らし抜群です。乗り込んでみたものの、「ほんとに大丈夫かな?」という気持ちもあったようです。たつやさんが「テレコムセンターって書いてある。だいじょうぶだ。」とつぶやきました。途中、”市場前”という駅がありました。そう、今話題の豊洲市場です。「ここなんた。テレビでうつしているところ。」「みたことある。」などとあらてめて認識したようでした。

テレコムセンター駅で下車。

案内板でもう一度日本科学未来館の方向を最終確認して、Let's go! ゴールはもうすぐだ。

そしてめでたく全員無事にゴール。20分前に出発した2つのグループは、時間差で出発したのにどういう訳か同じくらいの時間に到着したそうです。(どうしてでしょう。何かハプニングでもあったのかな?) とにかく全員無事でよかったです。安心しました。それぞれのグループごとに見学しました。

小学校最後の社会科見学(6年生)その2

国会議事堂の前庭にある憲政記念館に向かいます。

憲政記念館では、国会の組織や運営などを資料によってわかりやすく紹介されていました。

国会内で議員さんが実際にすわるのと同じいすに座らせていただきました。(室内が暗くて、ピントがうまくあっていなくてすみません。) 気分は国会議員です。もしかしたら、将来、この中から議員さんが生まれたりするかもしれませんね。

国会議事堂にあったステンドグラスの写真が展示されていました。

国会議事堂の真ん中(一番高いところ)にある中央広間の写真も展示されていました。うえのステンドグラスがどこにはめ込まれているかわかりますか?

この写真は、国会議事堂の中央広間の床です。大理石で美しい模様がほどこされています。

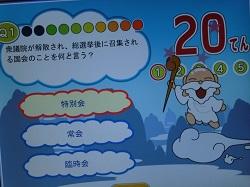

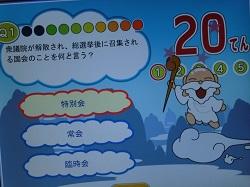

もっとも子どもたちに人気があったコーナーは、ここです。

国会のことを、クイズ形式で楽しみながら理解できるコンピュータゲームコーナーでした。

「満点をとるまでがんばる」と言って、何度も挑戦していました。

国会議事堂の1/200模型が展示されており、見学で通ったところを再確認しています。

見学したあと、衆議院議員会館へ移動しました。昼食をいただきます。

本日のメニューは・・・・。

いただきます。

おいしかったです。

昼食のあとは、いよいよ日本未来科学館へ向かいます。

憲政記念館では、国会の組織や運営などを資料によってわかりやすく紹介されていました。

国会内で議員さんが実際にすわるのと同じいすに座らせていただきました。(室内が暗くて、ピントがうまくあっていなくてすみません。) 気分は国会議員です。もしかしたら、将来、この中から議員さんが生まれたりするかもしれませんね。

国会議事堂にあったステンドグラスの写真が展示されていました。

国会議事堂の真ん中(一番高いところ)にある中央広間の写真も展示されていました。うえのステンドグラスがどこにはめ込まれているかわかりますか?

この写真は、国会議事堂の中央広間の床です。大理石で美しい模様がほどこされています。

もっとも子どもたちに人気があったコーナーは、ここです。

国会のことを、クイズ形式で楽しみながら理解できるコンピュータゲームコーナーでした。

「満点をとるまでがんばる」と言って、何度も挑戦していました。

国会議事堂の1/200模型が展示されており、見学で通ったところを再確認しています。

見学したあと、衆議院議員会館へ移動しました。昼食をいただきます。

本日のメニューは・・・・。

いただきます。

おいしかったです。

昼食のあとは、いよいよ日本未来科学館へ向かいます。

小学校最後の社会科見学(6年生)その1

1月26日(木)、6年生は小学校生活最後の社会科見学に出かけました。目的地は国会議事堂と日本科学未来館です。

6年生を乗せた野田市のバス”あさかぜ”は、7時53分、学校を出発しました。

柏インターから常磐道に入りました。渋滞もなくスムーズに流れています。

雪をかぶった富士山が見えました。

隅田川沿いに林立するビルのむこうにも富士山が・・・。

スカイツリーも見えています。

9時20分、予定より早く国会議事堂に到着し、衆議院を見学しました。国会内は写真撮影が禁止されているため、子どもたちの目に焼き付けてきました。1時間半ほどの見学のあと、国会議事堂をバックに記念写真をとりました。

いつものように、”one,two はーい” でにっこり。 昨日までの寒さが少しゆるみ、風もなく、日ざしもあって、過ごしやすく、お天気に恵まれた一日でした。

国会議事堂の敷地内には、各都道府県の県木が植えられています。千葉県の県木ももちろん植えられていました。千葉県の県木を知っていますか?

千葉県の県木は”まき”です。 どんな木でしょう。 図鑑で調べてみてください。このあと、時間があったので、憲政記念館も見学しました。 この続きは次回にお知らせします。

読み聞かせ(5・6年)

今日は、5・6年生を対象とした読み聞かせの日です。

今日はどんな本を読んでいただいたのでしょう。 紹介します。

【森さんのコーナー】

*「さんまいのおふだ」 松谷みよ子作 童心社

*「まめまきバス」 藤本ともひさ作 すずき出版

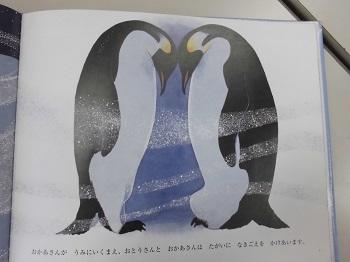

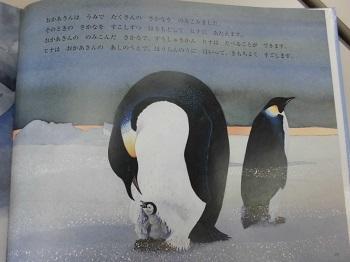

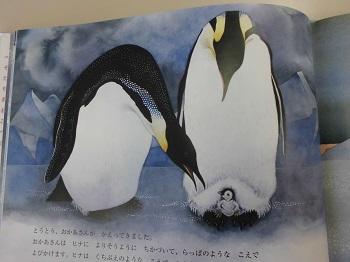

*「ペンギンのヒナ」 ベティ ティサム作 福音館書店

この本に使われている絵は、ちょっとみると写真かな?と思ってしまいますが、実は、ヘレンさんという画家さんの手描きによる絵です。じつに本物のように描かれていて、ペンギンのふかふかした毛並みのようすまで伝わって来るようです。少し、ご紹介しましょう。

【竹田さんのコーナー】

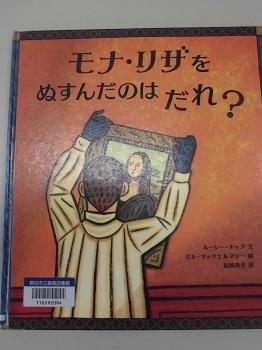

*「モナ・リザをぬすんだのはだれ?」 ルーシー・ナップ作 岩波書店

*「やさいのおにたいじ」 つるたようこ作 福音館書店

*「10ねこ」 岩合光昭 福音館書店

【礒野さんのコーナー】

*「ねずみのすもう」 大川悦生 ポプラ社

*「はつてんじん(初天神) 『落語絵本』」 川端誠 クレヨンハウス

*「たいせつなきみ」 マックス・ルケード作 いのちのことば社

寒さに負けない元気な子(1年生)

校舎2Fの3年生の教室で授業をしていると、だれかが突然「校長先生、たこ!」と大きな声でいいました。ふと見ると、窓の外に”たこ”がなびいています。もう少しで2Fのテラスまで届きそうなくらいです。

校庭で1年生が、生活科の学習で”たこあげ”をしているところでした。”たこ”は1年生が自分で作ったものです。

この日は風が強く、たこあげにはちょうどよいお天気でした。

校庭いっぱいにひろがって、思い思いにたこあげをしています。

うまくあがるかな?

まっさおな空にみごとあがりました。太陽がまぶしいです。

風があまり強くふくので、苦労している子もいました。

”あがった! あがった!”

気持ちよさそうです。

風をいっぱいうけて、たこがふくらんでいます。

寒さに負けない元気な1年生でした。