令和6年度フォトニュース

【3年生】お楽しみ会をしよう!in English

3年生から始まった外国語活動の学習も、いよいよLast Lessonを迎えました2年生までにも年間に数回学習を行ってきましたが、3年生からは週1時間行いました

基礎となる英語表現を使って、簡単なコミュニケーションを図る等、楽しく英語に親しめるよう指導してきました

今回は「お楽しみ会をしよう!in English」と題して、様々なアクティビティーを楽しみながら1年間の復習を行いました

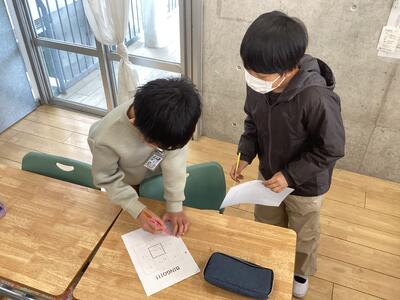

*BINGO GAME*

*MISSING GAME*

学年が上がり、学習内容が難しくなっていくにつれ、どうしても「よい点数を取らなくては…」などという気持ちが芽生え、学習そのものを楽しめなくなっていったりするものです

外国語活動の学習に限った話ではありませんが、これからも子どもたちが楽しく学習に取り組めるような授業づくりを目指して、自己研鑽に励んでいきたいと思います

【3年生】Let's make tin-can telephone♫

理科「音のせいしつ」の学習で「音の大きさが変わると、もののふるえ方は変わる。」「音が大きくなるほど、もののふるえ方は大きくなる。」ということを学習しました今回は、その発展学習として糸電話作りにチャレンジしました

「あー!声が聞こえたよ!」「糸を指で押さえると、声が聞こえなくなるね!」など、子どもたちにとって楽しい活動の中にもたくさんの学びがありました

いよいよ次回は理科の学習のまとめとして、1年間で学習したことを活用したおもちゃランドを行いますどのような子どもたちのアイディアが見られるか、今から楽しみです

【4年生】ゴーヤの発表会

今日は今まで様々なテーマで調べていたゴーヤの発表会を行いました!

全部で7つのテーマです!

1つ目は、ゴーヤの歴史についてです。

クイズを交えて楽しく発表することができました。

2つ目は、ゴーヤカーテンについてです。

ゴーヤカーテンのよさについてまとめることができました。

3つ目は、ゴーヤの栄養についてです。

ゴーヤを勇者に見立てた物語を作り、ゴーヤの栄養についてまとめました。

4つ目は、ゴーヤの料理についてです。

ゴーヤの料理ってゴーヤチャンプルだけではないんですって!

5つ目は、流山市の取り組みについてです。

流山市文化会館で行っている「ゴーヤの料理教室」について発表していました。主婦の味方

6つ目はゴーヤの特徴についてです。

自作の紙芝居を用いて、発表をしました。吹き出しを作ってみんなが楽しめるような工夫がされていました!

7つ目はゴーヤの栽培についてです。

もし、学校以外で育てるなら…と必要な材料から育て方までまとめました。

今までの調べ学習や今日の友達の発表を聞いて、子どもたちはゴーヤについて一段と詳しくなりました。

学習したことを実践してみたり、家族や友達に伝えたりすることで、「流山をゴーヤカーテンの町に!」していけるとよいですね。

【3年生】もっと知ろう 流山市!~防災~

3年生は、総合的な学習の時間で「もっと知ろう 流山市」をテーマに設定して、1学期は「おおたかの森小学区内の安心・安全」2学期は「おおたかの森小学校区内の安心・安全」について学習を進めてきましたそして、3学期はさらに視点を広げて防災について学習に取り組んできました

日本は地震大国の1つであり、昨年には能登半島地震があったばかりなので、不安な気持ちを抱いている方も少なくないのではないでしょうか

災害は、いつ・どこで起きるかわかりません。だからこそ、万が一のときのために常日頃から準備しておくことが重要だと言えます

今回は、班ごとに行った発表の様子をお伝えします

まずは、班ごとに災害を1つ選択します地震や火災等、実際に経験したことがある災害をはじめ、津波や土砂崩れなど、これまでにニュースなどで見たり聞いたりしたことがある災害に興味を抱いている班もありました

次に、その災害について調べ学習を行いました災害が発生するメカニズムや、事前にできる備え、万が一の際の避難方法など、災害についての情報をできるだけたくさん集めます

タブレットを上手に活用して、調べ学習を進める姿に成長を感じました

そして、その集めた情報の中から、聞き手に紹介したい内容を取捨選択し、資料の作成を行います今回は、タブレットの中にあるアプリケーション「ミライシード」のオクリンクを使いました

どのような資料を作れば、初めて発表を聞く人たちにも、きちんと理解してもらえるかを意識して準備を進めていきました

聞き手の興味や関心を引こうと、クイズ形式の発表を考えている班もありました

迎えた発表当日聞き手の方を向いて発表できるように原稿をすべて覚えたり、資料を切り替えるタイミングを何度も練習したりと、意欲的に取り組む姿に感心しました

伝えたい内容を画面いっぱいに文字で入力し、結局何が映し出されているのかわからない…ということがよくあります

しかし、今回もそういったことは一切なく、伝えたい内容は言葉で聞き手に説明することができており、1年間の成長を感じました

学びは、日々の積み重ねが大切です1年間の積み重ねは、本当に大きな成長につながります

進級まで残り10日あまりの登校日数となりました

寂しい気持ちもありますが、最後の最後まで、目の前の子どもたちと一緒に成長していけるよう、私たち担任一同も全力投球で指導に当たりたいと思います

【3年生】音の大きさが変わると…?

理科「音のせいしつ」の学習で「音の大きさが変わると、もののふるえ方はどのように変わるだろうか。」という学習問題の下、3つの実験を行いました方法は、以下の通りです

【実験方法】

①ビーズを入れた透明のカップを太鼓の上に置き、太鼓を強く叩いたときと弱く叩いたときのビーズの動き方を比べます。

②トライアングルを強く叩いたときと弱く叩いたときの楽器のふるえ方を比べます。

③ビーズを入れた透明のカップの底に糸を吊るし、糸を強く擦ったときと弱く擦ったときのビーズの動き方を比べます。

上記の実験を通して「音の大きさが変わると、もののふるえ方は変わる。」「音が大きくなるほど、もののふるえ方は大きくなる。」ということを学習しました音の性質を利用して、次回は糸電話を作ってみたいと思います

さて、友だちの声は糸を伝って聞こえるのでしょうか

お楽しみに

【保健室】3月の保健室前掲示物~数字で見る6年間~

保健室前に、6年生の卒業をお祝いして、「数字で見る6年間」を掲示しています。

6年間で眠っていた時間、およそ2年3ヶ月!

6年間で給食で飲んだ牛乳の量、およそ240リットル!!

6年間でまばたきした回数、およそ4200万回!!!

どれもびっくりする数ですが、6年生が小学校で歩んできた6年間です。

そして、数字には表せないくらい、たくさんのことを学んだことと思います。

卒業まで残りわずかの小学校生活を元気に楽しく過ごしてもらえればと思います。

【全校】ありがとう6年生!~6年生を送る会~

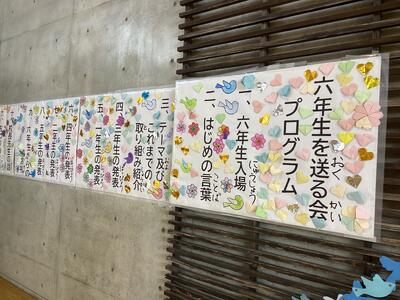

2月28日(金)6年生の門出を全校で祝う6年生を送る会を行いました全校のめあて「未来にはばたけ!~笑顔で感謝を伝えよう~」の下、各学年が6年生への想いを様々な形で発表しました

【3年生】祝いの手打ち~感謝の心を込めて~

【1年生】スイミー~6年生に感謝を込めて~

【4年生】最大級のありがとう!

【2年生】インサイドヘッド~もうすぐ中学生!~

【5年生】6年生への誓い~ありがとうの約束~

【6年生】お礼の言葉

どの学年も6年生への様々な想いを込めた、すばらしい発表でしたいよいよ卒業式まで残り2週間を切り、登校日数はあと9日となった6年生

これまで数え切れないくらい、全校のために力を尽くしてくれてありがとう

中学校へ行っても、それぞれの目標や夢に向かって歩んでいく6年生を、おおたかの森小学校からいつまでも応援しています

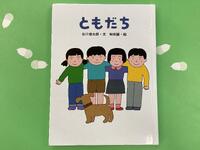

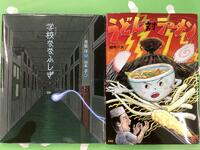

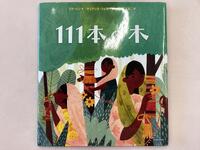

【3年生】今年度、最後の読み聞かせ♫

本校では、学期に2,3度のペースでボランティアの保護者の方々に読み聞かせをしていただいています子どもたちは、毎回の読み聞かせを心待ちにしています

2月21日(金)今年度最後の読み聞かせがありました

子どもたちの発達段階に合わせた本を選んでいただいていることに加え、保護者の方々の抑揚がついた、感情表現豊かな語り口調に引き込まれ、物語の展開に夢中になっている様子が印象的です

子どもたちは、読み聞かせが終わると「あ~おもしろかった!」「こんな結末になるとは思わなかったよ!」などと、思い思いの感想を伝え合っていました

今年度の読み聞かせは今回で最後です読み聞かせにご協力いただいた保護者の皆様、一年間朝早くからありがとうございました

機会があれば、是非また来年も、読み聞かせにご協力していただけると嬉しいです

来年度も、おおたかの森小学校の子どもたちのためによろしくお願いします

【保健室】全ての学級での読み聞かせが終わりました!

1月の下旬より全学級を対象に「わたしがすき」という絵本の読み聞かせを行っていました。

本日全ての学級での読み聞かせが終了しました。

この絵本は性教育の授業を行ってくださった助産師の高野しのぶさんに紹介していただいた絵本

です。内容は自己肯定感(セルフ・エスティーム)の持つことの大切さについて描かれています。

絵本の作者の安藤由紀さんは「世界で人権活動をする1000人の女性たち」として

ノーベル平和賞にノミネートされた方です。

子供達には、ずっと一緒にいるのは自分自身だからどんな自分も受け入れて自分らしさを大切して

ほしいことを伝えました。

【3年生】6送会に向けて♫~Part⑤~

あっという間に2月も最終週となり、今週末には令和6年度最後の3月が始まります2学期末から始動した6年生を送る会に向けた取り組みもラストスパートを迎え、いよいよ前日となりました

学年のめあて「みんなで協力して、6年生に感謝の気持ちを伝えよう!」の下、3年生はボディーパーカッションと歌、呼びかけで6年生への想いを届けます私たち3年生の担任8人は、子どもたちのがんばりを2ヶ月に渡って見てきましたが、6年生は「6年生を送る会」当日に初めて3年生の発表を見たり聞いたりします

泣いても笑っても、その1回でこの2ヶ月のがんばりを発揮しなければなりません!当日は3年生と6年生だけでなく、次に発表する1年生や地域の方々などもいらっしゃり、体育館中の大勢の人が3年生に注目する中で発表します

練習では味わうことができない、独特の緊張感に包まれるかもしれません

そのような状況の中で、練習の成果を思う存分発揮するのは容易なことではありません

しかし、その経験を通じて得る成長は計り知れないものであることも事実です

「6年生を送る会」を通して学んだ「仲間と心を合わせる」ことや、人任せにするのではなく、277人の1人として「自分が責任をもって、きちんと役割を果たす」ことなどをこれからの生活につなげていってほしいと願っています

6年生のみなさん当日の発表、トップバッターを務める3年生の発表をお楽しみに