牛島の食育は今

「日本全国食めぐり」4日目、中部地方の静岡県の郷土料理「桜えびとしらすのかき揚げ」

今日の献立は、茶飯、牛乳、桜えびとしらすのかき揚げ、大根おろし煮、小松菜とエリンギのソテー、抹茶ミルクゼリーです。

今日は、「日本全国食めぐり」の4日目になります。

中部地方の静岡県の郷土料理「桜えびとしらすのかき揚げ」を紹介しました。

日本国内のさくらえびの100%が、駿河湾でとれます。さくらえび漁のはじまりは、明治時代に由比(ゆい現在の静岡市)の漁師があじの網引き漁をしていたときに、網が深く潜ってしまい、そのとき偶然にさくらえびがたくさんとれたからだとされています。

漁の季節は、春と秋の2回です。

しらすは、かたくちいわしなどの幼魚で、やはり駿河湾でとれる静岡の特産物です。6月から7月に多くとれます。

さくらえびやしらすには、成長に必要なたんぱく質や、骨を強くするカルシウムがたくさん含まれています。ごぼうや玉ねぎも入れたかき揚げは、野菜の栄養もいっしょにとることができます。

おいしいかぎ揚げができました。今日もおいしくいただきました。

「ごちそうさまでした。」

今日も給食調理員さんが給食時間に給食についての、メッセージを放送で届けました。

給食調理員さん、美味しい給食をいつもありがとうございます。

「日本全国食めぐり」3日目、関東地方の千葉県の郷土料理「さんが焼き」

今日の献立は、ごはん、牛乳、さんが焼き、小松菜のおひたし、みそ汁、みかんです。

今日は、「日本全国食めぐり」の3日目として、関東地方の郷土料理「さんが焼き」を紹介します。

千葉県の房総半島近くの海では、あじ、いわし、さんまなどの魚がたくさんとれます。

漁師さんたちは、とれた魚を船の上で味噌と一緒に細かくたたき、「なめろう」とうい料理を作りました。

漁師さんは山へ仕事に行くときに、あわびの殻に余った「なめろう」を入れて持っていき、山小屋で蒸したり焼いたりして食べました。

山の家で食べた料理ということで、この料理を「山家(さんが)焼き」と呼ぶようになりました。

「なめろう」という名前は、あまりにおいしい料理なので、お皿までなめてしまうということからついたという説があります。

生の魚は傷みやすいため、火を通して食べる「さんが焼き」が生まれました。栄養バランスにすぐれた郷土料理です。

おいしくいただきました。

また、今日は給食調理員さんが給食時間に給食についての、メッセージを放送で届けました。

給食調理員さん、美味しい給食をいつもありがとうございます。

「日本全国食めぐり」2日目、東北地方の青森県の「けの汁」と「豚肉のりんごソースかけ」

今日の献立は、ごはん、牛乳、豚肉のりんごソースかけ、すき昆布の煮つけ、けの汁

です。

「日本全国食めぐり」の2日目の今日は、東北地方の青森県の郷土料理の「けの汁」を紹介します。

「けの汁」は、主に青森県の津軽地方に伝わる郷土料理です。

「けの汁」とは“粥の汁(かゆのしる)”がなまって“けのしる”となったとされています。

だいこん、にんじん、ごぼう等の野菜類と、ふき、わらび、ぜんまい等の山菜類、油揚げや凍み豆腐などを細かく刻んで煮込み、味噌やしょうゆで味付けした栄養豊かな汁物です。

具材や切り方、味付けは、地域や各家庭によってバラエティに富んでいます。今日の給食では、削り節・煮干しでだし汁をとり、大豆、凍り豆腐、にんじん だいこん、ごぼう、ぜんまいの材料を使い、みそで味をつけました。おいしくいただきました。

来週の月曜日の1月24日から1月30日は、「全国学校給食週間」です。

来週の月曜日の1月24日から1月30日までは、「全国学校給食週間」です。

そこで牛島小学校では、学校給食週間にちなんで、「日本全国食めぐり」として、今日の21日から31日まで日本を北海道地方・東北地方・関東地方・中部地方・近畿地方・中国四国地方・九州地方の7地区に分けて、その地方の代表的料理を紹介し、食に興味関心を高める機会にしました。

学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。

戦後、食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に学校給食の再開を求める国民の声が高まるようになり、昭和21年6月に米国のLARA(Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開(「学校給食実施の普及奨励について」昭和21年12月11日文部、厚生、農林三省次官通達)されました。

同年12月24日に、東京都内の小学校でLARAからの給食用物資の贈呈式が行われ、それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。

子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。

この学校給食週間を通して、このような学校給食の意義や役割について理解を深めるようになってほしいと思います。

今日は、北海道の郷土料理「芋団子汁」でした。

芋団子は、じゃがいもを蒸してからつぶして、でん粉を混ぜ、よくこねて作りました。

野菜たっぷりの汁物にこの芋団子を入れて作ります。

芋団子汁は、まるい団子のとろみがついて寒い日には体の芯からあったまります。

とてもおいしかったです。

4年生の食育「五味五感」の体験学習を実施しました!!

今日は、「NPO法人食育研究会Mogu Mogu」 代表理事の松成容子先生と理事の細井先生をお招きして、 感染防止対策を十分に行ない、4年生の食育体験学習「五味五感の学習」を実施いたしました。

日本では、五味といって、甘味・酸味・塩味・苦味・旨味の5つの味があります。

今回、あらためてその五味の確認をしました。その中でも、日本独特の旨味の味を、昆布とかつお節のだし汁を講師の先生に作っていただき、だし汁の試飲をいたしました。

また、五感と言って、食べ物を食べて舌で味を感じ、色や形や大きさを目で見て、カリカリ・ポリポリという音を聞いて、匂いを鼻で嗅いで、手で触って感触を感じるという感覚を鋭くすることの大切さを学びました。

学校では、お子様の食に関する興味・関心が高まる活動を、今後も取り組んでいきたいと思います。ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

今日は、1月の食育の日の献立です。

今日の献立は、赤米ごはん、牛乳、豚肉のごまだれかけ、こまつなのおひたし、

けんちょうです。

今日は、食育の日の献立で、山口県の郷土料理「けんちょう」を紹介しました。

冬場においしくなるだいこんを使った「けんちょう」は、「けんちょう煮」、「けんちょう炊き」とも呼ばれ、もともとは精進料理でした。いつしか一般家庭でも作られるようになり、だいこんと豆腐だけのものからにんじんやしいたけ、こんにゃく、れんこん、ごぼう、さらにとり肉まで入れた具だくさんのものになってきました。

味がしみ込むほどおいしくなるので、家庭では、2、3回分を一度に作り、煮返して、食べられています。

山口県の郷土料理「けんちょう」をおいしくいただきました。

「ごちそうさまでした。」

今日は、1月の図書コラボ献立です。

今日の献立は、ごはん、牛乳、ユウリンチー、ホイコウロウ、中華スープです。

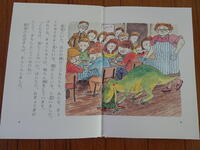

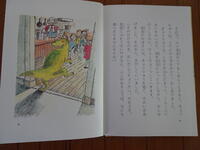

今日は、図書コラボ献立「きょうりゅうが学校にやってきた」からキャベツをたっぷり使った「回鍋肉(ホイコウロウ)」を紹介します。

きょうりゅうが学校にやってくる!? 信じられないことですが、子牛ぐらいのきょうりゅうがトムの小学校に本当にやってきたのです。

きょうりゅうは、トムの教室で、給食の時間、みんなから分けてもらった山盛りのキャベツをペロリとたいらげてしまいました。

この日の給食のメニューは、みんなの大好きなお肉とじゃがいもに、あまり好きでないキャベツでした。

まあまあ、キャベツがみんなはあまり好きでないんですね。

きょうりゅうは、草や紙が大好物で、花瓶のすいせん、ノートやテスト用紙をむしゃむしゃ食べてしまいます。

おとなしく行儀のいいきょうりゅうなのですが、引き取りてがいません。

次の日、教室に行くときょうりゅうがいません。いったいどこに行ってしまったのでしょうか!?

かわいいきょうりゅうを現代によみがえらせてくれた作者に感謝です。

今日は、苦手な人が多いキャベツたっぷりの「回鍋肉(ホイコウロウ)」です。

みなさんのクラスには、きょうりゅうがいませんから、キャベツは自分で食べてくださいね。

「回鍋肉(ホイコウロウ)」、おいしくできました。

「いただきます。」

今日は1月生まれの人のバースデーランチでした。

今日は、1月生まれの人のバースデーランチでした。

1月生まれのみなさん、お誕生日おめでとうございます。

1月生まれの人は、児童34人、先生2人でした。

音楽委員会と給食委員会が、お祝いのメッセージをmeetでとどけました。

お誕生日の人は、クラスのお友達にお祝いされ、うれしさいっぱい・笑顔いっぱいです。

コロナ禍でも、楽しい給食時間となりました。みんな、いい年にしてください。

NPO法人まちづくり協議会・元気塾の皆さんが育てている「梅田うまみごぼう」が給食に!

「梅田うまみごぼう」を使って「梅田ごぼうのきんぴら汁」を作りました。

「NPO法人 まちづくり協議会・元気塾」のみなさんが、大切に栽培している「梅田うまみごぼう」を給食に取り入れました。

梅田うまみごぼうは、春日部市梅田地区で育ったごぼうです。わずかしか栽培されていないので、幻のごぼうとも言われています。太く皮がごつごつしていますが、肉質は柔らかく、香りがあって味が良いものです。 一年生は、初めて見た太いごぼうに驚いていました!!

3学期の給食が開始!!

今日から、3学期の給食が開始です。

献立は、もち麦ごはん、牛乳、松風焼き、ひじきの煮物、白玉雑煮です。

しっかり給食を食べて、体力や免疫力をつけて、病気にかかりにくい丈夫な体を作りましょう。

給食調理員さんも、張り切って給食を作っていました。

牛島っ子も感染対策をしながらの給食時間ですが、笑顔いっぱいでした。

今日の松風焼きは、おせち料理に入る縁起物。

表面にだけケシの実をまぶし、裏には何もない状態の食べ物であることから、『裏には何もない。隠し事のない正直な生き方ができるように』という前向きな意味が込められています。

給食ではケシの実の代わりに、食物繊維や鉄分を含む金ごまを使いました。

金ごまは、春日部市のNPO法人元気塾のみなさんが生産している、地元春日部産の金ごまを使いました。

とてもおいしかったです。