タグ:牛島のフジ

今年もやってきた藤の季節

桜はとっくに散り、春日部市内の藤の花が見ごろを迎えています。 #かすかべプラスワン #藤 #牛島のフジ

春日部人(かすかびあん)なら、桜よりも藤の花、のはず。粕壁小の敷地に自生している謎の藤の花も見ごろ。郷土資料館から見え、甘い香りがします。

かつて「世界一のフジ」と称された、牛島のフジ(国特別天然記念物)も、この数日間が見ごろのようです。

最近のニュースなどでは、他地域のフジの花が紹介されているのを見かけます。牛島のフジの歴史・文化性は唯一のもの。あの新一万円札男・渋沢栄一も見に来ているのだから、もっと紹介されてもいい、と個人的に思います。

春日部駅西口側では、藤通りの藤棚が見ごろのようで、藤テラス(4月21日)、藤まつり(4月28日)。藤まつりウィークと称し、とイベントが目白押しです。

郷土資料館では「*花の彩り*春日部*」展で、藤をめぐる春日部の歴史も紹介していますので、観藤のついでにお立ち寄りください。

【 #4月1日 】 #今日は何の日? in春日部

今から30年前、平成6年(1994)4月1日は #かすかびあん 宣言の日です。 #かすかべプラスワン

「かすかびあん」とは、「自然を愛し、文化を愛し、人を愛し、未来を愛し、そしてなによりも春日部を愛する人のこと。春日部をもっと好きになりたい、もっと愛したいと願望し他の人にも春日部を好きになって欲しいと願っている人」のこと。

定義はさておき「かすかびあん」といえば、このマーク。市内のどこかで見覚えがないでしょうか。

マークには意味があることご存じでしょうか。「胴体から発信される3本のラインは、緑で春日部の誇る藤と文化を、赤で太陽と春日部の未来を、そして体全体で、躍動するエネルギーと情念を表しています」

「胴体」「体全体」ということは、動物をモチーフにしている模様です。

平成6年(1994)に市制施行40周年を迎えた旧春日部市が、「より暮らしやすい春日部をつくりたい、より魅力ある春日部にしていきたい」を目標として、CI(コミュニティ・アイデンティティ)手法によるイメージアップ推進事業に着手し、4月1日、「かすかびあん宣言」が宣言されました。宣言は以下の通り。

わたしたちは、あたたかいまち、

誇りと感動のあるまち春日部を愛し、

もっと多くの人たちにも、

この気持ちを持ってもらうために行動することを約束します。

そして、この宣言に基づいた「かすかびあんキャンペーン」事業がはじまります。

イメージ戦略なので、具体的に何をしたのかということは、今となっては追跡しづらいのですが、「かすかびあんマーク」を市の刊行物や案内サインなどに多用し、まちづくりに活かす取り組みを進めました。たとえばTシャツ。

いくつかバージョンがあるようですが、手元の資料によると少なくとも94年度から98年度まで毎年度製作されていたようで、98年度(写真右)は「「祭りだ!ワッショイ!!」をテーマに祭りのあとのセンチメンタルを感じさせるデザイン」にしたとか。

かつて「ほごログ」でも紹介した藤のまち春日部を意識した事業も「かすかびあん」関連の事業として取り組まれ、『藤なんでも百貨』の出版や国特別天然記念物の牛島のフジから接ぎ木した苗木を配布したりする「春日部オンリーワン行動計画」が実施されました。「かすかびあんPress’96」(資料番号001-148)には「藤のかすかびあん大募集」の記事がみえます。

市役所のみならず、町の皆さんにもご協力いただき、たとえば、次の画像は、駅東口にあったショッピングセンターの懸垂幕の写真です。

今でも 「もっと春日部、かすかびあん!」というキャッチフレーズとともに、90年代後半ごろに造られた構造物に、マークがあしらわれているものが残っています。

その後、「かすかびあん」という言葉・マークは、平成17年の庄和町との合併ともあいまって、あまり使われなくなってています。

さて、現在、春日部市では、シティセールス戦略プランを策定し、市のイメージ戦略、イメージアップを進めています。シティセールスとは、「選んでもらえるように、まちの売込みをしていくこと」とのこと。

「かすかびあんキャンペーン」でも掲げていたように、まちの誇りや愛着を感じてもらうとともに、人口減少社会の現代において「今後もここに住んでいたいと思ってもらうこと」を重視するものへと変化し、「かすかびあん」という言葉・マークは使われなくなっても、「+1のあるまちkasukabe」のなかに、その理念は現在にも継承されているのでしょう。

郷土資料館では、次期に旧市庁舎と市政のあゆみをテーマにした企画展示を計画中です。「かすかびあん」も旧市庁舎時代に生まれた市政を代表するマークなので、関連資料も展示する予定です。「かすかびあん」の方は必見です。詳しくは後日お知らせします。

過去の今日は何の日?in春日部シリーズ→1月1日版、3月14日版、3月27日版、4月28日版、6月2日版、6月3日版、6月10日版、7月31日版、9月1日版、9月16日版、11月25日版

過去の今日は何の日?in春日部シリーズは、上のリンクからお読みいただけます。

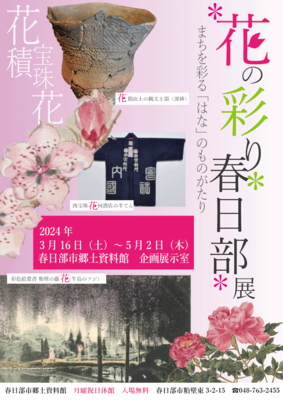

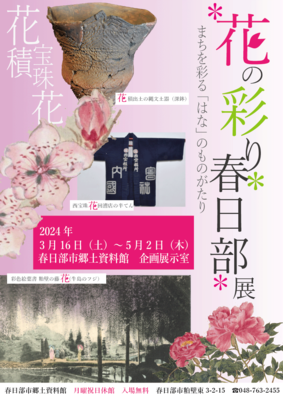

企画展示、無事にはじまりました

令和6年3月16日より、企画展示「*花の彩り*春日部*」展がはじまりました。 #桜咲くかすかべ2024 #かすかべプラスワン

今回のテーマは、ズバリ「花」。市の花「フジ」だけでなく、春日部は「モモ」「ボタン」の花の名所としても知られていました(知る人ぞ知るですが)。また、「花」のつく地名として「花積」「西宝珠花」の両地区の歴史にスポットをあてます。

資料をならべてみると、お花の歴史の展示というより、「花積」「西宝珠花」の展示になっちゃいました。

ここで、見どころを1、2点。1つめは、明治9年(1876)花積村の地租改正絵図。

これでもかっ!というぐらい大きい絵図で、展示ケース、ギリギリでなんとか陳列できました。花積は現在でもさいたま市岩槻区との境界が錯綜し、飛び地があるのですが、そうした状況がよくわかる絵図になっています。

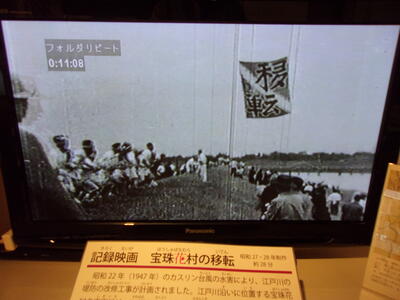

2つめは、記録映画「宝珠花村の移転」。

映画といっても20分程度の映像ですが、昭和27年・28年に江戸川改修のため全戸移転となった宝珠花村の様子を撮影した貴重な記録です。これまでも、講座や展示で何度も紹介・上映している映像ですが、今回の展示で宝珠花の歴史を調べてから、また見直すと、新たな発見がいくつもありました。学芸員的に美味しい資料です。一度みた方も、何度もご覧ください。写真は移転後初の大凧揚げ。大凧の文字は「移転」と「記念」です。

こんな感じで、お花や花の地名など、春日部は花の彩りのなかで歩んできたことを紹介しています。5月2日(木)まで、お見逃しなく。

ところで、市内では、毎年恒例になっている、桜咲くマルシェというイベントを3月24日(日)やるそうです。「春日部のまちを花いっぱいにしたい」という想いに共感して、桜咲くマルシェともタイアップ。それから、市でも「かすかべSAKURAフェスタ2024」と題して各種イベントをやるそうです。一緒にお楽しみください。

企画展「*花の彩り*春日部*」展、絶賛準備中です

3月16日(土)から開催する企画展示の詳細な情報を公開しました。 #かすかべプラスワン #藤 #花積 #宝珠花

現在、春日部は「藤のまち」として広く知られ、また市の花「藤」を活かし、まちづくりを進めているところですが、春日部が藤のまちとして知られるきっかけとなったのは、フジとしては唯一、国特別天然記念物に指定されている「牛島のフジ」が市内に所在しているためです。「牛島のフジ」が国の紀念物に指定されたのは、昭和3年(1928)のこと。戦後施行された文化財保護法下では、昭和30年(1955)に国特別天然記念物に指定されています。

歴史をひもとくと、かつて春日部はフジの名所だけでなく、ボタン、モモの花の名所としても知られてきました。春先には小渕・藤塚・浜川戸・宝珠花・新宿新田などで桃の花が咲き誇り、牛島のフジが見ごろを迎えたころには、備後の牡丹、粕壁の牡丹が、内外の観光客の目を楽しませました。

以上のことについては、これまで「ほごログ」でも、そして展示でも紹介してきました。

今回は、藤、桃、牡丹といった華やかな植物の花だけでなく、市内の「花積」や「宝珠花」といった「花」の付く地名にも着目し、「花」をキーワードにして、春日部の歴史を彩ってきた花の歴史を展示・紹介します。

みゅーじあむとーくや展示解説講座も準備していますので、あわせてお楽しみください。

- 企画展示「*花の彩り*春日部*」展

- 会期:令和6年3月16日(土)~5月2日(木)

- 会場:郷土資料館企画展示室

- 休館日:月曜・祝日

- 入館料無料

- みゅーじあむとーく

- 日時:令和6年3月24日(日曜日)・4月20日(土曜日)午前10時30分~、午後3時~(各30分程度)

- 場所:郷土資料館企画展示室

- 内容:展示担当の学芸員が、展示室で展示内容を解説します

- 費用・申し込みは不要です。所定の時間にお集まりください

- 展示解説講座「春日部の花の彩りー花積と宝珠花」

- 日時:令和6年4月27日(土曜日)午前10時~正午

- 場所:春日部市教育センター

- 内容:展示担当の学芸員と展示資料を読み解きながら、花積・西宝珠花の歴史と魅力に迫ります。

- 費用:無料

- 申し込み:令和6年4月10日(水曜日)から、直接、または電話、電子申請で受け付け

・・・と告知をしてみたものの、いまだ展示資料を選定中。

初日まで残り2週間。果たして間に合うのでしょうか。こうご期待。

企画展示「花の彩り*春日部」展のチラシができました

次期、企画展示「*花の彩り*春日部*」展のチラシができました。 #かすかべプラスワン

次の企画展示では、春日部ゆかりの「花」をテーマにしました。春には、牛島のフジをはじめ、市の花フジが町を彩ります。展示では、そうした牛島のフジに関わる歴史や、かつては桃の花、牡丹の花の名所でもあった春日部の歴史を紹介します。フジ・モモ・ボタンについては、数年にわたり春先の展示で紹介してきましたが、今回は「花」をもう少し広げてとらえてみたいと思っています。

市内には「花積」や「宝珠花」といった「花」のつく地名があります。「花」の地名は、直接フラワー(花)を意味するものではないようですが、なぜ「花」が地名に付されたのか、両地区にゆかりのある資料を展示し、迫ってみたいと思います。

チラシも、スマートなデザインで上手く仕上がりました。こうご期待。

展示名:春日部「春の花」企画展「*花の彩り*春日部*」展

会 期:令和6年3月16日(土)~5月2日(木)(月曜・祝日休館)

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室

郷土資料館からみえる藤が咲いています。

#牛島のフジ も先日開園し、週末は4年ぶりの #春日部藤まつり 。 #春日部の藤 、今まさに満開です。 #かすかべプラスワン

郷土資料館(教育センター)からみえる藤は、粕壁小学校に自生するものです。フジはツル性なので、他の樹木に巻き付いて、高いところに花をつけます。時折り、風にあおられ、ゆらゆらと花房を揺らします。万葉の人たちは、風で波のようにゆれる藤の花を「藤波」と形容しました。「藤波」、美しい言葉ですが、担当者はどうしても某プロレスラー、あるいは某メジャーリーガーを連想してしまいます。

昔の人たちがフジをどのように楽しんだか、親しんだのか。現在、郷土資料館では、春日部と藤の歴史を紹介し、春日部の藤をより楽しむための企画展を開催しています。

ぜひ、牛島のフジ、藤まつり、そして、春日部の藤波と一緒にお楽しみください。クレヨンしんちゃんのお母さんみさえとフジのスタンプも用意していますよ。

春日部「ハル」のキカクテン「春の花*春日部」展

令和5年3月18日(土)から、企画展示「春の花*春日部~もも*ふじ*ぼたん*さくら~」が始まります。おじさんが無理をしてチラシをポップに仕上げてみました。 #かすかべプラスワン

春日部は、春の花とゆかりの深いまちです。とくに、藤(フジ)は、国特別天然記念物「牛島のフジ」が所在することから、市のシンボルとして、広く知られているところです。これまで、藤(フジ)については、ここ数年、藤(フジ)の花咲くこの季節にミニ展示を開催し、ご好評をいただいてきたところです。

今回の展示は、少し欲張って、藤(フジ)を含む、春日部ゆかりの春の花で特徴的な桃(モモ)、牡丹(ボタン)、そしてお花見でおなじみの桜(サクラ)についても紹介します。去年のブログを見ていたら、それをにおわすような記事を書いていました「花のまち春日部」。毎年春に恒例のイベント「桜咲くかすかべ」に引き寄せられたところもあります。

「春日部ハルのキカクテン」(春のパン祭りの言い方で)のキャッチコピーは「春の花咲く 春日部で 春のお花をもっと楽しむための 企画展示」

展示をご覧いただければ、春の花、お花見をもっと楽しめるかもしれません。

「春の花*春日部」展、目下、準備中。こうご期待。

展 示 名:春の花*春日部~もも*ふじ*ぼたん*さくら~

会 期:令和5年3月18日(火)~5月2日(日) 月曜・祝日休館

会 場:春日部市郷土資料館企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15)

関連事業:

①みゅーじあむとーく 3月19日(日)・4月22日(土)各日10:30~、15:00~ 予約不要。時間までに展示室へ。

②展示解説講座「もも*ふじ*ぼたん*ものがたり」4月30日(日)10:00~12:00 事前申し込み制(定員30名) 申込は4月12日(水)から。

市民夏祭り 旧日光道中にお御輿がズラリと並びました

令和4年7月9日(土)、3年ぶりに春日部夏祭りが開催されました。

ただし、今年は御輿は担がず、展示のみ。屋台や御輿パレードなど、祭り独特の雰囲気はありませんでしたが、旧日光道中の春日部大通りが御輿の見物客でにぎわいました。

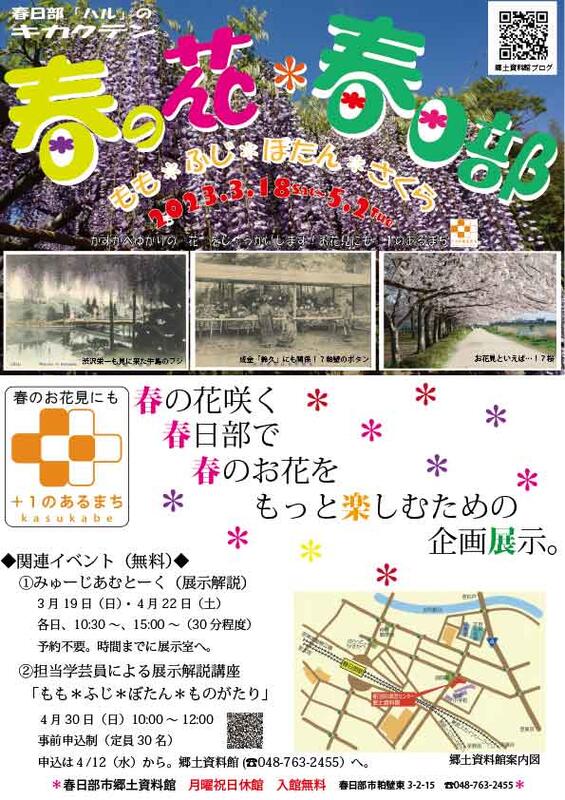

春日部夏祭りの歴史については、かつて紹介したことがありますが、もともとは、粕壁宿の市神とされる牛頭天王社(現・八坂神社)の祭礼が起源であり、江戸時代まで遡れる歴史ある祭りの一つです。詳しくは昨年の記事を見てください。

ですから、夏祭りは、藤通りやゆりのき通りといった現代に造られた街路で開催されるのではなく、旧日光道中で開催されることに、歴史的な意味があるのです。郷土資料館的には、この点を強調させてください!

御輿パレードはありませんでしたが、普段はなかなかじっくりみれないお御輿を目の当たりにして、見物客の方は楽しそうでした。でも、各町内会の関係者の方は手持無沙汰なご様子。来年こそは、例年並みの夏祭りになるとよいですね。

さて、夏祭りなので、昨年の記事でも書いていた八坂神社にも立ち寄ってみました。

いつもと変わりなく、静かでした。

ぷらっとかすかべにお御輿が展示されているそうです。

八坂神社のおすすめは、柳内匠の筆小塚。筆小塚は市内では数えるほどしかない貴重な石造物です。

柳内匠は宗教者(神事舞太夫)で寺子屋の師匠でした。地域の子弟の教育に尽力した功績をたたえ、その子弟たちがこの石塔を建てたようです。世話人のなかには、学芸員が密かに注目している、あの牛島のフジのあった庭園のかつての持ち主藤岡宅弘(伊予太郎)の名もありました。

来年こそ夏祭りが開催できますように、とお願いしながら、筆小塚とあわせて訪れてみてはいかがでしょうか。

#特別天然記念物 #牛島のフジ を取り巻く地域の歴史を知る

令和4年4月30日、展示解説講座「深堀り!牛島のフジ」を開催しました。この講座は5月1日まで開催のミニ展示「NSNM牛島のフジ」展について、より理解を深めていただくための講座です。大型連休真っただ中にも関わらず、多くの皆さまにご参加いただきました。 #藤のまち春日部

講座では、牛島のフジをとりまく地域の歴史を様々な資料からたどるものでした。自然のものと考えられがちな天然記念物は、実は学術的・科学的な価値づけによって存在するのではなく、地域の歴史や暮らしと密接にかかわりながら、その価値づけがされています(と考えるべきです)。

そこで、牛島のフジをめぐる、明治から昭和初期の新聞、紀行文、観光案内などを読みながら、観光客や地元の人々がいかに藤に関わっていたのか、その歴史的な展開を考えてみました。資料は10頁に及び、文字数もかなり分量がありましたので、講師の当方は2時間もたないかなと不安でしたが、楽しんで、理解を深めていただけたようです。

参加者の皆さんからは、「一本の木にここまで深い歴史があったことは知らなかった」「藤の季節は過ぎたので、また来年、牛島のフジをぜひ見に行きたいと思います」など感想をいただきました。

まち全体で「フジ」を盛り上げるのはもっともなことですが、その本丸たる牛島のフジももっと盛り上げていくことが、歴史ある藤の木を後世に伝え、藤のまち春日部をブランディングしてくことになるのだと思います。と、こんな話は、藤の季節の前に話をすればよかったなと少し反省しました。

今年の藤の季節は終わりました。また来年、見事な花を咲かせ、明治・大正・昭和の文化人を楽しませたように、私たちをも楽しませてくれるよう願っています。

#牛島のフジ のミュージアムトーク

4月13日、春のミニ企画展示「NSNM牛島のフジ」展のミュージアムトークを開催しました。平日にもかかわらず、多くの方にお越しいただきました。 #かすかべプラスワン #牛島の藤

ミュージアムトークは、展示室内で展示や資料の見どころを担当の学芸員が解説するものです。

今回は、新出資料や新たに分かったことを中心に、牛島のフジの歴史について解説しました。とりわけ、昭和5年刊『世界一藤のかすかべ』の挿絵の地図に注目し、これをたどりながら、当時の牛島のフジ観覧の行程について詳しく説明しました。この行程については、かつて博物館実習生が資料紹介を準備するなかで発見したものでもあります。詳しくは、移行したての資料紹介ページをご覧ください。

午前の部・午後の部ともに熱心な方々から質問や様々なご意見をいただきました。新たな藤グルメの開発や、資料館のミュージアムグッツのアイデア、『世界一藤のかすかべ』の行程を実際に巡るツアーなどなど。春日部の藤の魅力は、尽きるところありません。

藤花園さんのホームページによると、4月20日ごろから牛島のフジは見ごろを迎えるそうです。

ミュージアムトークのなかでもお話ししましたが、牛島のフジの歴史はオンリーワン。この歴史こそが牛島のフジが国の特別天然記念物たる由縁でもありますし、ほかのどんな立派な藤棚もかなわない点だと思います。

春日部が世界に誇る、この藤を後世に伝えていくためにも、藤の季節には、ぜひたくさんの皆さんに観覧していただきたいです。

ミュージアムトークは、4月24日(日)10:30~、15:00~も開催予定です。

また、詳しい牛島のフジの歴史は、4月30日(土)10~12時の展示解説講座「深堀り!牛島のフジ」で、史料をねちねちと読んで「深堀り」したいと思っています。

あわせて、ご参加ください。

花のまち春日部 #桜咲くかすかべ

桜の花びらも散り、葉桜もみかける今日この頃。今回は桜の季節が終わっても、 #花のまち春日部 はまだ終わらんよ!という話題です。 #牡丹 #桃 #藤咲くかすかべ

郷土資料館では、イベント「桜咲くかすかべ」に協力し、期間中、本ブログでも市内の桜のスポットを文化財や町の歴史とあわせて紹介してきました。イベントは大変盛況のうちに終わったそうです。おかげさまで、「桜咲くかすかべ」からほごログや郷土資料館を知ってくださった方も少なくないでしょう。関係者の皆様、ありがとうございました。

桜は言うまでもなく、現代の春日部は、藤の花(牛島のフジ・4月下旬~5月上旬)蓮の花(内牧黒沼公園・6月下旬から7月上旬)やヒマワリ(エンゼルドーム前広場・8月)など花に彩られたまちとして、かすかべガイドマップなどにも紹介されるところです。

明治・大正の時代、春日部は、実は花の名所として知られていました。思い浮かぶのは、なんといっても、現在も春日部のシンボルでもある「藤」でしょう。もちろん「藤」も春日部を語る上では欠かすことはできないのですが、それだけじゃないのです。著名なものとしては牡丹(ボタン)、桃の花があります。

牡丹については、以前紹介しましたが、備後の石井立敬が牡丹の栽培技術を開発し、500坪もある庭園には、接ぎ分けを望む人が近隣や東京からも訪れたといいます。その後、「成金」で著名な鈴木久五郎の実家(八丁目)の庭園に牡丹が株分けされ、鈴木家が退転した後も牡丹と庭園は引き継がれ、さらに粕壁・最勝院にも株分けされ、粕壁の牡丹として花の名所となりました。下のような最勝院の牡丹園の写真がのこっています。牡丹園のあった粕壁では地元の方が牡丹の俳句を詠んだり、藤と並んで春日部を象徴する花だったようです。まさに「牡丹のかすかべ」「牡丹咲くかすかべ」ですね!

次に桃の花について。明治時代の古地図(フランス式迅速測図)をみると、春日部市域には、桃林があったことが読み取れます。具体的には、藤塚、小渕、浜川戸、宝珠花、西金野井、中野(現東中野)、新宿新田のあたりです。

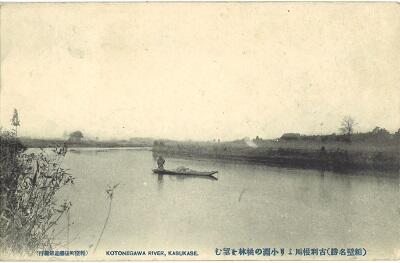

藤塚・小渕・浜川戸は河畔砂丘があり、その砂地を利用して桃畑(林)としていた模様です。写真絵葉書もあります。下は古利根川越しに見る小渕の桃林と題された写真です。

新宿新田の桃林に関しては、市内を撮影した最古級の古写真が、宮内庁図書寮文庫に伝来しています。写真は、「各種写真(第6号)」という簿冊に収載されており、データベースでご覧いただけます(126コマ目)。松伏町の築比地や江戸川対岸の岩名・座生沼周辺には桃林が広がっており、「野田八村の桃林」とも称されていました(野田市郷土博物館『野田の桃源郷』)。新宿新田・東中野の桃林は「野田八村の桃林」と一体のものだったのでしょう。

また、(ちょっと記憶があいまいですが)昭和初期の新聞には、豊野の桃花として、観光客をいざなう広告が掲載されています。藤塚の桃林は、一ノ割駅の近くに所在したため、沿線の観光スポットとして宣伝されたのでしょう。「桃のかすかべ」「桃咲くかすかべ」ですね!

ただ、牡丹、桃は、時の移り変わりのなかで、春日部の表舞台から姿を消していきました。牡丹園は閉園し、桃花は埼玉県東部では大林・大房(現越谷市)の「越ケ谷の桃」が著名になっていったようです。郷土にゆかりある花の復活を切に願いますが、今となっては、そもそも牡丹、桃が春日部と関係あることを知る方も少ないのではないでしょうか。

とはいえ、藤は春日部のシンボルとして現代にも継承されています。近代・現代の春日部の歴史は藤と切っても切れない縁があります。それについては、現在開催している「NSNM牛島のフジ」展をご覧いただければと思います。

これから藤の季節です。花のまち春日部は、まだ終わらんよ!

牛島のフジをはじめ、市内のフジの花を引き続きお楽しみください。

【画竜点睛】「牛島のフジ」展におススメ資料が加わりました

「NSNM牛島のフジ」展に新たな資料が加わりました。今回の目玉でもある「北白川宮能久親王所用の草履」(埼玉県立歴史と民俗の博物館所蔵)です。

牛島のフジには、明治・大正・昭和の政治家や文化人が多数訪れています。

ただ、江戸時代の状況はよくわかっていません。そうしたなかで、明治10年の史料に伝聞の情報ではありますが、幕末(慶応年間)には輪王寺宮が牛島のフジに訪れ、観覧したことがわかっています。慶応年間の輪王寺宮は、公現法親王という人で、明治3年(1870)に宮家の北白川家を継いだ、北白川宮能久です。明治33年(1900)刊の『藤の紫折』にも北白川宮能久が訪れたことが触れられています(以前紹介しました)。

今回、追加展示した、「北白川宮能久親王所用の草履」は、明治5年(1872)に能久が日光参拝の折に、幸手宿に宿泊した際に使用したと伝えられるものです。牛島のフジの観覧時のものではないのですが、観藤者ゆかりの品として、また、市内の内牧地区の旧家に伝来した春日部ゆかりのものとして展示しました。高貴な方が使った草履とあって、非常に丁寧に作られています。

ぜひ、ご覧ください。

春のミニ企画展「NSNM牛島のフジ」展やります!

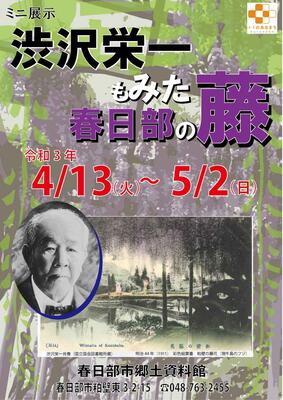

#牛島のフジは伊達じゃない!!

企画展示の合間をぬって、そんなメッセージを込めたミニ企画展を開催します。

今回は、昨年度好評だった「渋沢栄一もみた春日部の藤」展を継承しつつ、国特別天然記念物牛島のフジにフィーチャーし、牛島のフジと春日部の町のあゆみを紹介するものです。

展示名称は、国特別天然記念物(National Special Natural Monument)の頭文字をとって、「NSNM牛島のフジ」展です。藤で、国特別天然記念物は牛島のフジが唯一です。けれども、特別天然記念物である自体がスゴイことではなく、牛島のフジをめぐって人々が歩んできた、歴史こそが唯一無二なのです。NSNMや渋沢栄一のネームバリューに頼らずとも、一本立ちの魅力がつまった牛島のフジ。新出資料も出展します。

関連イベントも予定しています。ぜひ、郷土資料館にお立ち寄りください。

会期 令和4年3月8日(火)~5月1日(日) *月曜祝日は休館

会場 春日部市郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15)

入場 無料

関連イベント(無料)

・展示解説講座「深堀り!牛島のフジ」

日時:4月30日(土)10時~12時

場所:春日部市教育センター

定員:30名(申込制)申込受付4月5日(火)~

・ミュージアムトーク(展示解説)

日時:4月13日(水)・24日(日)

両日とも10時30分~、15時~(30分程度)

場所:郷土資料館企画展示室

常設展示に「牛島のフジ」の解説コーナーをつくりました

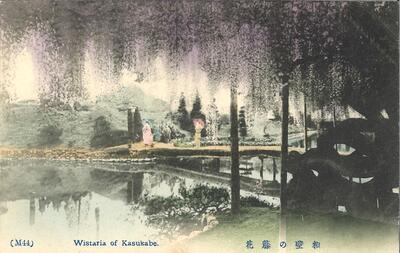

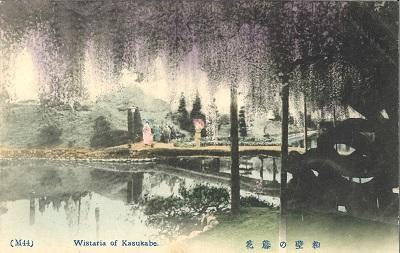

▲明治44年(1911)絵葉書 「粕壁の藤花」(個人蔵)

4月13日(火)から5月2日(日)まで開催しておりましたミニ展示「渋沢栄一もみた春日部の藤」展は、ご好評をいただき、無事終了いたしました。ご協力いただいた方々、ご来館いただいた皆さま、ありがとうございました。

せっかくですので、常設展示の中に特別天然記念物「牛島のフジ」について紹介する一角を設けました。

館内が狭いためほんとに小さなものですが、下の写真のように、かつて「九尺藤」といわれた3メートル近い花房を原寸大で再現してみた折り紙の藤花も参考として展示しています。お近くにお越しの際には、ちょっとお立ち寄りいただけますと幸いです。

【4月28日】 #今日は何の日? in春日部

今から109年前の4月28日は、春日部に #渋沢栄一 が訪れた日です。 #かすかべプラスワン

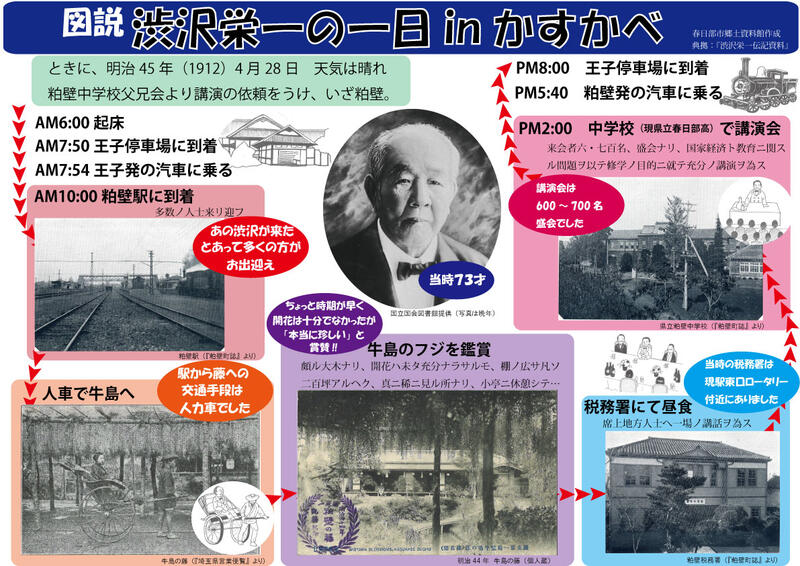

明治45年(1912)4月28日、天気は晴れ。渋沢栄一は、粕壁中学校(現県立春日部高校)の父兄会より講演の依頼をうけ、粕壁に向かいました。その様子は、渋沢栄一伝記資料に詳しく記述されています。

これによると、栄一は朝6時に起床し、王子停車場から汽車に乗り、午前10時に粕壁駅に到着しました。「多数ノ人士来リ迎フ」と記録されており、大勢の人々に駅前で出迎えられました。その足で人力車に乗り牛島へ。

牛島には何をしにいったのかというと、藤を見に行きました。そう、かの有名な牛島のフジです。藤樹をみて渋沢は「頗ル大木ナリ、開花ハ未タ充分ナラサルモ、棚ノ広サ凡ソ二百坪アルヘク、真ニ稀ニ見ル所ナリ」と称賛しています。

東武鉄道の開通以後、牛島のフジは「粕壁の藤」と呼ばれ、関東地方で最も著名な藤の名所地として知られていました。渋沢も見たかったのか、それとも地元の人たちに請われ、見に行ったのか、わかりませんが、いずれにしても牛島のフジは、「渋沢栄一もみた春日部の藤」なのです。藤について詳しくは「渋沢栄一もみた春日部の藤」展をご覧ください。

さて、渋沢は「小亭ニ休憩シテ」とあり、園内の建物で休息をとり、その後、粕壁税務署で「地方人士」たちと昼食、懇談しました。当時の税務署の庁舎は完成して間もなかったようです。「地方人士」とは、おそらく粕壁の町中の有志たちでしょう。この点について少し補足しておきましょう。

さかのぼること10数年前、渋沢は男爵を授爵した明治33年(1900)に帝国ホテルで埼玉県の有志者90余名を集めて祝賀会を開いています。当日招待された名前をみると、市域からは粕壁の田村新蔵、練木市左衛門、山田半六、清水寿太郎といった粕壁の大店層の面々や、のちに「成金」として知られる鈴木久五郎、その一族で鈴木銀行役員の鈴木善五郎が招かれています。ですから、明治45年に粕壁税務署で会食した「地方人士」たちは、こうした渋沢と親交のあった人たちだったと考えられます。

さて、渋沢は午後2時に粕壁中学校に向かい、本来の目的である講演をします。「国家経済ト教育」に関する演題で話をし、聴講者は600~700名あり、盛会だったといいます。

午後5時40分、粕壁駅発の汽車に乗り、午後8時に王子停車場に到着しました。

以上の行程について、郷土資料館では「図説渋沢栄一の一日inかすかべ」というリーフレットを作りました。このときの渋沢の足跡が一目でわかるものです。このリーフレットは、観光ガイドさんにもご協力いただき、藤花園内でも配布していただき、牛島のフジに訪れたお客様から大変好評を得たと聞いています。ミニ展示のネタバレにもなってしまい、手前みそですがなかなかの出来栄えなので、「ほごログ」にもあげておきたいと思います。

ところで、なんと渋沢はもう一度粕壁にやってきています。そのことについては、5月2日までのミニ展示「渋沢栄一もみた春日部の藤」展でちょこっとだけ紹介しています。気になる方は、展示を見に来てくださいね。

ミュージアムトーク開催しました

令和3年4月25日(日)郷土資料館ミニ展示「渋沢栄一もみた春日部の藤」展のミュージアムトークを開催しました。

今回も多くの方にお集まりいただきました。渋沢栄一について詳しく話が聞けるものと、ご期待いただいた方も多くいらっしゃったようですが、展示解説の主題は「牛島のフジ」について、です。渋沢栄一ではなく、藤の展示なのです。牛島のフジのスゴさについては前にもブログで紹介しています。

牛島からお越しいただいた方によれば、花の最盛期には、藤の牛島駅から藤花園まで、長蛇の列で、行列が途切れなかったこともあるとか。また、最近、春日部に越してきたという方は、「春日部は住みやすい上に、歴史ある牛島のフジもあって誇らしい」と話していました。

先日22日(木)の定例教育委員会終了後、教育委員の皆さまにもご見学いただきました。「牛島のフジ」の新たなる側面をお楽しみいただけたようです。

多くの方にご覧いただいた「渋沢栄一もみた春日部の藤」展は、5月2日(日)まで。4月26日(月)と4月29日(祝・木)は休館日なのでご注意ください。

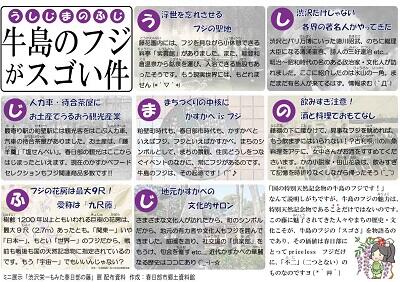

#牛島のフジ がスゴイ件(最終回)

藤花園の牛島のフジは今まさに満開のようです。郷土資料館の近く、図書館・文化会館の藤・藤棚も盛りを迎えています。 #かすかべプラスワン #牛島の藤

郷土資料館の最寄りの藤は、粕壁小学校校舎の裏に自生(?)しているものです。ほかの木に巻き付いて、ものすごく高いところに花をつけています。

さて、引き続き、あいうえお作文「牛島のフジがスゴイ件」の続き(最終回)です。

「の」飲みすぎ注意!酒と料理でおもてなし

牛島のフジの藤花園には、料亭があり、料理が提供されていることは、以前紹介しました。

当然、酒も提供されており、古利根川の川魚料理をアテに、女中さんが配膳してお酒をすすめてくださいます。

大正12年の句集には「寝る人も酔っているらし藤の花」という句が収録されています。

小説家・田山花袋(たやま かたい)は、大正12年(1923)刊『東京近郊一日の行楽』のなかで、「粕壁の藤花」という随筆をのこしています。これによれば、大町桂月(おおまち けいげつ)と田山が滞在していた羽生で落ち合い、酒を飲みながら汽車で粕壁に向かい、さらに藤花園で、牛島のフジを鑑賞しながら吸い物や煮つけをアテにしながら、競い合うように酒を酌み交わしたようです。

…私達は何を話したらう。田舎の百姓家、藤の花を見せて客を引いて拙い酒と肴とを勧める田舎の百姓家―さういふものが不思議に私には思はれた。吸物はおとし玉子、肴は鰤か何かの煮附、酒はくさい地酒・・・。(略)何うして車夫に賃金を払つたか、また何うして汽車に乗つたか、それすれも分からないくらゐであつた。

あまりいいように書いてはくれていませんが、藤の聖地で、酒を飲みすぎてしまったことにかわりはないでしょう。

「ふ」フジの花房は最大9尺 愛称は「九尺藤」

牛島のフジは、よく樹齢1200年以上、弘法大師の御手植えの藤だといわれます。しかし、戦後の新聞には、樹齢800年とか、戦国時代に戦死者を弔うため藤を植えたとか、その起源についてはつまびらかではありません。記録上では、江戸時代末には、すでに大名や公家等が賞賛した藤であったことは間違いないのですが。

いずれにしても、国内、いや世界でまれに見る藤の巨樹・古木であることにはかわりなく、明治時代末には、「関東一」、昭和3年(1928)の内務省天然記念物指定後には、「世界一」とも称されるようになります。なにが、「関東一」「世界一」なのか。天然記念物指定の事由をみると、学術的に確定できない樹齢を要件とするではなく、花房(かぼう)の長さを根拠としていることがわかります。その長さ、なんと「九尺」。1尺は約30センチですから、2.7メートルも花房があったといいます。だから、地元の愛称は「九尺藤」。

藤棚の広さ・規模は足利フラワーパークや市内のふじ通りに負けても、これだけの長さの花房をみせる藤は、日本、世界を捜しても牛島のフジだけです。戦前に天然記念物指定となったのも、戦後に特別天然記念物指定になったのも頷けますね。量より質です。

「じ」地元かすかべの文化的サロン

これまで紹介してきたように、牛島のフジは、さまざまな文化人がおとずれたから、町・市のシンボルだから、地元の有力者や文化人たちもフジを囲んできました。藤花園という庭園が造られ、社交場としての「倶楽部」が設けられ、文化教養のある方たちが集い、句会などが催される。近代の春日部の華麗なる歴史は、牛島のフジとともに形成されてきたといっても過言ではありません。

以上、牛島のフジのスゴさを、あいうえお作文で紹介してきました。「牛島のフジがスゴイ件」のリーフレットは、郷土資料館で配布していますし、観光ボランティアさん・案内人の会さんにもご協力いただき、藤花園でも配布していただいています。

最後に蛇足ですが、こうした牛島のフジをめぐる歴史文化を調べていて、「渋沢栄一もみた春日部の藤」展の展示担当者として、考えたこと、気づいたことが二つほどあります。

一つは、これまで常にまちの人たちやかすかべに訪れる人たちを魅了してきた、囲まれてきたということ。しかし、現代は価値観の多様化のせいか、「かすかべisフジ」という理念が揺らぎつつあるように思えました。これからも、春日部のみなさんをはじめ、市外・県外の方たちからも愛される「牛島のフジ」であってほしいな、と願うばかりです。

もう一つは、「樹齢1200年以上!」とか「国の特別天然記念物です」とか、そんな陳腐な言葉では語りつくせない牛島のフジの歴史や文化があること。それこそが、牛島のフジのスゴさなのであり、春日部にとっては、それはもうpriceless(プライスレス)。藤だけに「不二」(二つとない)ものなのだと。おあとがよろしいでようで。

「渋沢栄一もみた春日部の藤」展は、5月2日(日)まで。4月25日(日)には、感染症対策にも配慮してミュージアムトーク(学芸員による展示解説)も実施します。10時30分~、15時~の二回。会期は残りわずかです。ぜひご来館ください。

#牛島のフジ がスゴイ件(2)

牛島のフジ(藤花園)の開園日でもあった令和3年4月17日(土) #春日部市郷土資料館 でミニ展示「渋沢栄一もみた春日部の藤」展のミュージアムトークを開催しました。 #かすかべプラスワン

天気は雨の予報でしたが、多くの方にお集まりいただきました。ソーシャルディスタンス・感染症対策を十分にとった上で、渋沢栄一のこと、牛島のフジのことについての展示解説を聞いていただきました。参加された方からは「藤のトークめっちゃ面白かった!」「来てよかったです」などの感想をいただきました。「特別天然記念物」という冠だけでは語り切れない、牛島のフジの歴史文化について、ご理解を深めていただけたようでした。午後には、市内在住の歴史少年が「徳川昭武知っている!」と話し、熱心に牛島のフジで記念撮影をした写真をみていました。未来の学芸員を目指してほしいものです。トークの後、熱心に質問される方も多く、担当者として充実した一日となりました!

さて、一部では好評!?の、牛島のフジがスゴイ件のパート2です。

今日のミュージアムトークでも「これ考えたんですか!?」とお誉めいただきました。今回は、うしじまのふじの、「じ」「ま」について。

「じ」人力車・待合茶屋に、お土産でうるおう観光産業

東武鉄道の開通により、一躍有名になった牛島のフジ。最寄り駅が粕壁駅(現春日部駅)であったことから、当時は「粕壁の藤」と呼ばれることが多く、駅から藤花園まで観光客を運ぶ人力車が営業されていました。駅前には、汽車をまつ待合茶屋もありました。お土産は、「藤羊羹」「塩せんべい」。現在でも「かすかべフードセレクション」にも、藤をモチーフにした商品もありますね。その元祖といってもよいかもしれません。

大正12年の粕壁町の旭町を主体として開かれた句会の句集には、次のような句があります。

付く汽車も又付く汽車も藤見哉

新道の普請成り立つ藤の花

花の盛りには、汽車でやってくる客が絶えなかったこと、観光客のため、藤の周辺に「新道」が整備されていったことがうかがえます。多くの方がやってくることで、町のインフラ整備もすすんでいったことがうかがえます。

「ま」まちづくりの中核に かすかべisフジ

牛島のフジが有名になる明治も、大正も、昭和も、そして春日部市がまちづくりに活用されはじめる高度経済成長期から現在に至るまで、フジと春日部は切っても切り離せない関係にあります。昭和48年には、市の花にフジが制定され、以後、日本一の規模の藤の街路樹ともいわれる藤通り、藤まつり、藤テラス、藤音頭、マンホールや文化会館の緞帳、市役所の立体駐車場の壁面…

まちのシンボルとして、まちの景観、住民どうしをつなぐイベントのなかに、常に「藤」「フジ」「ふじ」があります。

これも牛島のフジが天然記念物として知られ、明治時代からかすかべの観光産業・町のくらしを支え、町を代表する象徴的な樹木だからです。牛島のフジが春日部のくらし・行政に与えた影響は計り知れないものがあります。まだまだ思わぬところに「フジ」があるかもしれません。まちにある「フジ」の情報をぜひお寄せください。

本日より牛島のフジが(藤花園)が開園されました。ミュージアムトークでも「牛島のフジの開花状況は?」と質問され、答えられませんでしたが、開花状況は藤花園のホームページをご覧ください。展示と合わせて牛島のフジもお楽しみください!

(つづく)

#牛島のフジ がスゴイ件(1)

令和3年4月13日(火)から「渋沢栄一もみた春日部の藤」展が始まりました。この展示は、渋沢の足跡をたどりながら、春日部の藤の歴史文化を紹介するものです。#ビビる大木 さん、渋沢センパイは本当に春日部に来ているのですよ!

企画展示室の入り口は、手作りの藤のモニュメントで華やかに彩られました。藤の花言葉は「歓迎」だそうで、ご覧いただく皆さまを歓迎しています。

ところで、展示のための調査・準備の過程で、国指定特別天然記念物「牛島のフジ」が如何に「スゴイ」のかが明らかになってきました。でも、そのスゴさを知らない、気づいていない方も多いようです。

そこで、今回の展示では「牛島のフジがスゴイ件」というリーフレットを制作し、そのスゴさを「う・し・じ・ま・の・ふ・じ」の7文字をとって紹介しています。あいうえお作文です。

「う」浮世を忘れさせるフジの聖地

「し」渋沢だけじゃない各界の著名人がやってきた

「じ」人力車・待合茶屋に、お土産でうるおう観光産業

「ま」まちづくりの中核に かすかべisフジ

「の」飲みすぎ注意!酒と料理でおもてなし

「ふ」フジの花房は最大9尺 愛称は「九尺藤」

「じ」地元かすかべの文化的サロン

今回は、あいうえお作文の「う」「し」について詳述します。

「う」浮世を忘れさせるフジの聖地

牛島のフジの庭園藤花園内には、紫雲館とよばれた料亭(貸席料理店)がありました。紫雲は藤の花を形容する表現のようで、後に総理大臣となる清浦圭吾(きようら けいご)が名付け、その扁額が飾ってあったそう。紫雲館では、料理が提供され、古利根川で獲れた川魚料理が提供され、「閑雅」な雰囲気だったといいます(小泉一郎『東武鉄道線路案内記』・明治37年刊)。また、最近発見した資料によれば、能登の和倉温泉の鉱泉を引き入れて、薬湯を開き、観藤客やその他一般にも入浴・宿泊できる施設があったとされます(昭和3年「史跡名勝天然記念物調査報告書」・埼玉県行政文書№昭15024)。東京からの訪れた来客は、見事な藤をみながら、日常では味わえない、しとやかで優雅のひと時をおくれたことでしょう。

「し」渋沢だけじゃない各界の著名人がやってきた

今回の展示会名称にもなっている、渋沢栄一は、粕壁に用件があった明治45年(1912)4月28日に牛島のフジを鑑賞しています。大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、埼玉の偉人とされることから、ご興味を惹かれた方も少なくないようですが、藤をみたのは「渋沢だけじゃない」のです。牛島のフジに訪れた著名人については、以前紹介したことがあります。ただ、これらはほんの一例にすぎません。様々な紀行文や新聞記事を調べると、まだまだ牛島のフジに関する記述がでてきます。

たとえば、明治38年(1905)5月23日には、伯爵会(華族会館に集うサークル)の例会として、華族の松平・徳川・真田などの諸氏が粕壁に遠足し、牛島のフジを鑑賞したそうです(「朝日新聞」明治38年5月25日号)。

牛島のフジは、太宰治(だざい おさむ)「斜陽」にも登場しますが、太宰が訪れたのかはわかっていません。様々な著名人が本当に訪れたのかを知るすべは限られていますが、近代(明治~昭和)の政治家や文化人にとって、牛島のフジは、私たちが思っているよりも有名だったととらえていただいて差し支えないでしょう。

こんな人も来ているという情報をお持ちの方は、ぜひご教示ください。

(つづく)

#企画展 #渋沢栄一 もみた春日部の藤

#春日部市郷土資料館 では、令和3年4月13日(火)~5月2日(日)まで、ミニ展示(企画展)「渋沢栄一もみた春日部の藤」展を開催します。 #かすかべプラスワン

市の広報誌4月号の「かすかべ今昔絵巻」でも、大河ドラマ「青天を衝け」の主人公渋沢栄一が明治45年(1912)4月28日に牛島のフジを鑑賞したことを紹介しましたが、実は意外と知られていなかったことなので、驚いた方も多いのではないでしょうか。

渋沢だけでなく、跡見花蹊(あとみ かけい・跡見学園創始者)、清浦圭吾(きようら けいご・内閣総理大臣)、徳川昭武(とくがわ あきたけ・徳川慶喜実弟)、田山花袋(たやま かたい・小説家)など、近現代の著名な政治家や文化人も牛島のフジに訪れています。昭武は渋沢とパリに渡欧した人物としても知られていますよね。

この展示では、春日部のフジをめぐる歴史、そして、現代のまちづくりの歴史について紹介します。実は令和2年4月に開催できなかった展示のリバイバルでもありますが、その後、資料調査を進め、内容は少しバージョンアップしています。

今年は、コロナウイルスの影響により、藤まつり、藤テラスといった大型イベントが中止になっています。感染症対策に十分気を付けていただきながら、ご来館いただき、渋沢の足跡や郷土の歴史文化をお楽しみいただければ幸いです。

会期:令和3年4月13日(火)~5月2日(日) 開館時間は9:00~16:45

会場:春日部市郷土資料館 企画展示室(教育センター内)

入館料:無料

休館日:月曜日・祝日

関連イベント:4月17日(土)・25日(日)にミュージアムトーク(展示解説)を開催します。両日とも10:30~、15:00~(30分程度。申込不要)

<ご注意ください>

*新型コロナウイルス感染対策のため、皆さまの入館時にお名前と、連絡先のご記入をお願いしております。

**展示室内の入館者数の制限(30名程度)をしております。

***今後の新型コロナウイルス感染症拡大の動向によっては、展示・イベントが延期・中止となる場合があります。

市ホームページ、市教育委員会ホームページ、ほごログ等でお知らせします。

#エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(最終回)

前回まで5回にわたってお送りしてきた、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)の #おうちミュージアム 。今回は最終回。牛島のフジに訪れた歴史上の人物について紹介します。

観光案内のパンフレットなどで、牛島のフジに訪れた著名人として、もっぱら語られるのは、詩人の三好達治。「何をうし島千歳ふじ はんなりはんなり」と詠んだ「牛島古藤花」は牛島のフジを象徴する詩として紹介されています。三好達治は著名な詩人ですし、彼が牛島のフジを題材にして詩を遺したことは春日部の誇るべき文化遺産だと思います。しかし、前々回の記事で紹介したように、牛島のフジが「国指定」天然記念物とされて以降、指定以前の由来や歴史が捨象されていく傾向がみられます。三好達治が牛島に訪れたのは昭和36年(1961)の春。古いようで、実は50年前の出来事、しかし新しいわけでもない。詩の世界に疎い展示担当者は、「牛島古藤花を詠んだ三好達治」と初めて聞いたとき、「三好達治って??」と正直思ってしまいました。

ミニ企画展「藤のまち春日部」では、三好達治に劣らない歴史上の著名人が牛島のフジに訪れたことをパネルで紹介しました。

さて、どんな人物が訪れたのか(ハードルあがっちゃいました)。

古くは、江戸時代の大名諸侯、慶応年間には日光山輪王寺門跡(のちの北白川宮能久)が訪れました。これについては初回の記事で紹介したところです。大名諸侯とありますので、近世史料を丹念に調査すれば、〇〇藩の御殿様が牛島のフジに来ていた!なんてこともわかるかもしれません。ちなみに北白川宮能久は、日清戦争の時に台湾に近衛師団長として出征し、現地でマラリアに罹り急死する人です。皇居外苑の北の丸公園内に馬上の姿の銅像があることでも知られます。

明治以降では、現在判明する限りでは、明治19年(1886)5月に跡見花蹊(跡見学園創始者)、同33年(1900)5月に幸田露伴(小説家)、松原二十三階堂(小説家)同35年(1902)5月に徳川昭武(徳川慶喜実弟)、同45年4月に渋沢栄一(実業家)が訪れています。また、訪れた年代は未詳ですが、清浦奎吾(総理大臣)、大和田建樹(詩人)、徳富蘇峰(思想家)、田山花袋(小説家)、大町桂月(詩人)、中野三允(俳人)なども訪れています。

大和田建樹についてはその2の記事で、田山花袋・大町桂月・清浦圭吾についてはその3の記事で紹介しました。

今回は、新紙幣1万円札の肖像になる渋沢栄一について少し紹介しましょう。渋沢が牛島のフジに訪れたのは明治45年(1912)4月28日のこと。旧制粕壁中学校(現・県立春日部高等学校)の講演会に招かれ、粕壁駅から人力車に乗り、牛島のフジを見学しています。ちなみに、渋沢は大正7年(1918)5月11日にも、町内の某家の敷地内にある碑文の除幕式に出席するため、粕壁に訪れています。

上述の著名人のほかにも、数多の政治家・文化人が牛島のフジに訪れたはずです。訪問したかどうかはわかりませんが、昭和の小説家太宰治の作品「斜陽」にも牛島のフジが登場しますし、平塚らいてうは牛島のフジに訪れようとしていたことが手記に記されています。「天国に一番近い島」で知られる森村桂さんの父で、旧制粕壁中学校(現県立春日部高等学校)卒業の純文学作家豊田三郎は、晩年夫人と牛島のフジを見に行こうと約束していていましたが、残念ながら果たせなかったそうです。余談ですが、昭和43年放送のNHK朝の連続テレビ小説「あしたこそ」は、森村桂さんの家族がモデルです。昭和以前の文化人にとって、牛島のフジは間違いなく藤の名所だったことがうかがえます。今後も調査をすすめていけば、牛島のフジを彩る歴史上の人物たちが見いだされることになるに違いありません。

計6回にわたりお送りしてきた#エア博物館「藤のまち春日部」展は、今回が最終回になります。コロナのおかげで誰も観ることなく、バラされた展示会も無事「成仏」することができました。展示担当者としては、資料の原物をご覧いただき、皆さまからご意見・ご感想・お叱りをいただきたかったのですが、こうした形でWEB上に爪痕を遺すのも悪くないかなとも思っています。

最後に、「藤のまち春日部」のリバイバル展示ができること、そして皆様が牛島のフジをはじめとする春日部の藤により一層の親しみ・愛着を抱いていただくことを願い、擱筆させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

#エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その4)

引き続き、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)を #おうちミュージアム として紹介します。今回は、昭和初めに国の天然記念物に指定され、ますます有名になっていく「牛島のフジ」(国特別天然記念物)について蘊蓄(うんちく)を語ります。

昭和3年(1928)1月18日、「牛島のフジ」はに国指定天然紀念物に指定されました。当時、埼玉県の天然紀念物としては5つ目でした。国会図書館デジタルコレクションで当時の『官報』を御覧いただけます(2コマ目左下段)が、『官報』上の表記は「牛島ノ藤」だったのですね。

ところで、国指定の文化財といえば、先日、市内の西親野井地区の神明貝塚が国の史跡に指定されました。市内では「牛島のフジ」に次いで2例目の国指定となりました。神明貝塚の例のように、国の文化財の指定にあたっては綿密な調査・研究が積み重ねられ、学術的な評価・価値づけがされた上で指定となります。同様に「牛島のフジ」も、当時の国の調査団による調査が行われ、価値付けがなされています。

調査は指定を遡る数年前の大正末年、植物学の大家で、日本に天然記念物の概念を広めた三好学(理学博士)の指導のもと、内務省の名勝天然紀念物保存調査会により調査されました。当時の調査報告『史蹟名勝天然紀念物調査報告』第35号(大正13年刊・98~99コマ目)によれば、「世ニ紫藤ノ大ナルモノナキニ非ザレドモ未本樹ノ如ク著シキモノアルヲ聞カズ、天然紀念物トシテ指定セラルベキモノト信ズ」と評価されています。つまり、藤の大木は無くはないが、「牛島のフジ」ほどものは未だに聞いたことがないので、天然紀念物に指定すべきだと評しています。同時に保存要件としては、根・幹・枝の損傷を防いで、適切な施肥をすることも指摘されています。

前にも触れた通り、明治時代には、花房を取ったり、和傘でさして藤花の下を(おそらく傘で花を痛めつけながら)くぐる観覧客がいました。天然紀念物に指定されることによって、「牛島のフジ」は国内有数の保存されるべき樹木として位置づけられることになったのです。

一方で、「牛島のフジ」の国指定は、結果として観光資源としての価値を高めていくことにも繋がりました。大正末の新聞紙上では内務省の調査団が訪れ、国指定に向けて期待する声が報じられていましたし、国天然紀念物の指定直後の5月には、関係諸氏を招き開催された祝賀会が開催されています(下の写真・かすかべデジタル写真館より)。

さらに、昭和5年(1930)には『世界一藤のかすかべ』と題された、「牛島のフジ」を中心とした粕壁町・幸松村の観光ガイドブックが発行されています(館蔵)。明治時代には「関東一」だった「牛島のフジ」は「世界一」へと成長を遂げていったのです。国天然紀念物指定以降、「牛島のフジ」は国に認められた古木として、ますます多くの人々に知られるようになり、のちに春日部のシンボルにもなっていきます。

しかし、国の天然紀念物指定の本旨は、観光資源化でなく、その保存です(そういえば昨年は「史蹟名勝天然紀念物保存法100周年」でした)。表向きには華やかに「国の天然紀念物」と騒ぎ立てることは結構なのですが、その裏側の保存・保全にも光をあてるべき、と文化財行政に携わる職員として思います。こんなことを書くと、「観光マインドがない」と揶揄されてしまいそうですね。

「牛島のフジ」に関していえば、国指定以降、適切に保存・保全され、さらに戦後に施行された文化財保護法のなかで、昭和30年(1955)8月22日に国の特別天然記念物に指定され、今日まで保存・保全されてきています。昭和3年の国指定が今日までの「牛島のフジ」の保存・保全の起源となったといえ、こうした保存・保全の経緯があってはじめて「牛島のフジ」は存在しえているのです。

また、指定後のブランディングにも問題があるようです。「国指定」の冠を前面に押し出した刊行物等をみると、指定以前の由来や歴史が捨象される傾向が読み取れます。「国指定」のブランド力が強いため、中身が伴わず、空虚な価値付けに終始するものが多いようです。牛島のフジに関する伝説は昭和5年(1930)刊『世界一藤のかすかべ』が初見だったりします。

ですから、この#エア博物館「藤のまち春日部」展では、「国指定」以前の、「国指定」に留まらない牛島のフジの魅力を歴史のなかに見いだそうとしてきました。

藤の花は、もうすっかり散ってしまいましたが、あと2回ほど「牛島のフジ」に関する#エア博物館#おうちミュージアムにお付き合いください。

#エア博物館 「藤のまち春日部」展の紹介(その3)

前回に引き続き、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)を #おうちミュージアム として紹介します。今回は、明治32年(1899)の東武鉄道開通以後の「牛島のフジ」(国特別天然記念物)についての蘊蓄(うんちく)。

前回ご紹介したように、千住馬車鉄道の開通もあり、「牛島のフジ」は東京の人々にも徐々に知られていきましたが、どうやら、東京近郊の名所として多くの人々に知られるのは東武鉄道開通後のようです。どうしてそのように考えられるのか。理由の一つとして、「牛島のフジ」に関する文献・資料は、明治32年以前のものは極端に少なく、鉄道開通以降、増えるということが挙げられます。新聞や著名人の紀行文だけでなく、地元粕壁でも、明治33年(1900)5月に『粕壁藤の紫折(しおり)』(当館所蔵)という観光パンフレットが発行されています。こうした刊行物・新聞や前回紹介したような絵葉書などによって、「牛島のフジ」はより多くの人々に知られるようになり、汽車を利用して、気軽に日帰りで訪れる東京近郊の名所地として確立されていきました。

また、5月には東武鉄道沿線では、牛島のフジとならんで、館林のツツジも花盛りを迎えます。東武鉄道では、フジの花盛りの季節に粕壁までの鉄道運賃を割引とし、東京の観光客を取り込もうとし、沿線に花の名所を位置づけていくことで、鉄道利用者を増やそうとしていったようです。例えば、田山花袋と牛島のフジを観覧した大町桂月は、東京から東武鉄道を利用して館林のツツジを観覧した後、田山と牛島のフジに訪れています(『東京遊行記』)。藤の花が満開を迎えるころには、一日の乗客が3000人に及んだといいます(『東武鉄道線路案内記』)。当時、最寄りの停車場である粕壁駅前には汽車や人力車の待合茶屋が設けられいた(『埼玉県営業便覧』)ことも考えると、藤のシーズンには粕壁は観光客で大変賑わったことでしょう。

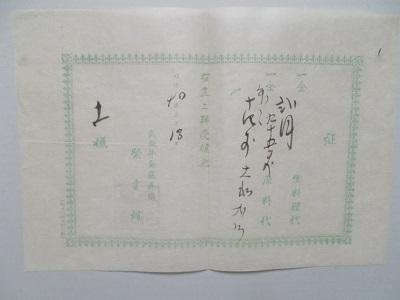

さて、今回紹介する資料は、東武鉄道開通以後の明治40年(1907)の紫雲館の領収書です。

紫雲館とは、牛島のフジの所在する庭園「藤花園」内にあった料亭です。紫雲館については、『東武鉄道線路案内記』(明治37年刊行)に「曽(かつ)て清浦法相観覧の砌(みぎり)、当園を紫雲館と命名せられり、今其遍(ママ)額を掲けあり、園内には紫雲館と称する賃席料理店あり、閑雅にして客室清浄川魚の名物なり」(32コマ)とあります。

清浦法相とは、当時司法大臣で、のちに総理大臣となる清浦奎吾(1850~1942)のこと。清浦奎吾は、若い頃に埼玉県の官吏でもあり、埼玉県東部地域とゆかりが深い人物です。紫雲館という名は、この清浦が命名したといい、能筆家でもあった清浦の扁額もあったと記されています。園内の紫雲館は静かで趣が深く清潔な賃席料理店であり、川魚料理が名物だったといいます。

さて。この紫雲館の領収書は、明治40年5月13日のもの。粕壁町の篤志家であった山口万蔵が利用したときのものです。料理代・席料として2円95銭が計上され、そのほか「大和弐ツ」の代金として14銭を領収しています。「大和」とは酒か何か品物の銘柄なのでしょうか、詳細は不明です。あるいは「大和」と読んでいいものか微妙な字なのですが。いずれにしても、『東武鉄道線路案内記』が紹介しているように料理を出す施設であったことがうかがえます。

そして、学芸員一押しなのが、この領収書のハンコです。展示会ではココを皆さんにご覧いただきたかった!

ハンコの部分を少し拡大して撮影した写真が下のものです。

薄くてよくみえないのかもしれませんが、原物も薄いのでご了承ください。

ハンコには「藤花園章」と刻まれています。一押しは紫の朱肉です。藤ですから、藤色と言うべきでしょうか。なんとも洒落ているではありませんか!

この藤色の朱肉から、「閑雅」な紫雲館の情景が読み取れる(のではないかと個人的には思う)とてもいい資料だと思います。収蔵庫から(偶然)見いだした時、結構感動したんですよ。

なお、今年は、牛島のフジの公開は中止となりました。4月30日、花盛はちょうど最高の状態だそうです。残念ですが、藤の花も、フジをみながら語る蘊蓄も、来年まで楽しみにしておきましょう。

次回も#おうちミュージアム 牛島のフジの蘊蓄にご期待ください。

エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その2)

中止となった「藤のまち春日部 The wisteria in Kasukabe」展について、前回に引き続き #エア博物館 #おうちでミュージアム として紹介します。牛島のフジ(国特別天然記念物)は、明治時代半ば以降、東京近郊の名所として急速に認知されるようになっていきました。

今回紹介する資料は、「牛島のフジ」の手描き彩色写真絵葉書です。

絵葉書には「粕壁の藤花」「M44」と記されています。「M44」は明治44年(1911)と考えられます。明治時代後期の文献では、「牛島の藤」と現地の「牛島」を冠して紹介されるものは少なく、「粕壁の藤」と紹介されるものが多くみられます。ですから、絵葉書の「粕壁の藤花」とは牛島のフジを撮影したものと考えられます。

明治初めの記録には「都下ニ遠キヲ以テ知ルモノ稀ナリ」、つまり、東京から遠いため牛島のフジを知る者はあまりいない、と評されています(「大日本国誌」)。牛島のフジが「粕壁の藤」として広く知られるようになるのは、春日部に鉄道が開設されて以降のことのようで、その嚆矢は、明治26年(1893)に千住と粕壁を結ぶ千住馬車鉄道の開通に求められます。

明治28年(1895)5月10日には、幸堂得知が、友人の俳人稲見悟友とともに千住茶釜橋より鉄道馬車に乗り、「粕壁の藤花」を観覧した紀行文を新聞紙上に掲載しています(朝日新聞・明治28年5月16・19・22日号)。幸堂の紀行文は、千住馬車鉄道の利用実態を具体的に記したものとしても貴重で、越ケ谷から乗車してきた旅籠屋の女性2名も藤を見に行くといい、「大門」(東八幡神社の参道の入口付近)で下車して、古利根川の橋(八幡橋か)では橋銭を徴収されたことなどが記録されています。同行した稲見悟友は、牛島の園内で「乗出して馬車の早さに引かへて めつそう長き牛じまの藤」と短歌を詠みました。この歌は早い(短い)馬車と花房の長い牛島の藤を対比した歌であり、馬車鉄道は、千住―粕壁間を片道3時間半で運行しましたが、当時の人たちにとって、東京郊外に早くアクセスできる手段だったことがわかります。

幸堂らと同様に馬車鉄道を利用して牛島のフジを訪れた著名人に大和田建樹(1857~1910)がいます。大和田は詩人で、「♪汽笛一声新橋を~」の鉄道唱歌の作詞家として知られています。大和田が牛島のフジを訪れた日時は明らかでありませんが、彼の著書『雪月花』(明治30年刊)のなかで、「粕壁の藤」に馬車で訪れ、藤花を「氷柱の如き滝波の如く」と描写しています。また、「客は花を二房三房づゝ請ひ取りて。傘を挿しなどしつゝゆく。さながら藤娘のさまよなど笑ふもあり。」と記しています。現在は国の特別天然記念物に指定され、保存すべき樹木とされていますので、何人たりとも花房を痛めることは許されませんが、当時、訪れた客は、花房を取り、あるいは和傘をさし、藤花の下をくぐりながら観藤する情景がうかがえます。なお、大和田の『雪月花』は国立国会図書館のデジタルコレクションでご覧になれます(粕壁の藤は76コマ~)。

明治44年の彩色写真絵葉書にも、池の向こう岸に和傘をさす和装の女性が写っており、大和田の描写を借りれば「さながら藤娘」のようです。

ちなみに、この絵葉書は職員がインターネットオークションで購入したものです。インターネットオークションで「粕壁」と検索すると、牛島のフジの絵葉書がたくさんヒットします。こうした絵葉書が土産物として広まり、さらに多くの人々に「粕壁の藤」は知られるようになっていったのでしょう。展示会では、いくつかの絵葉書を陳列していました。皆さんにご覧いただけず、無念です。

千住馬車鉄道の廃止後、明治32年(1899)東武鉄道が開通すると、「粕壁の藤」はさらに多くの人々に知られるようになっていきますが、その話は、次回の#エア博物館で。

なお、今年度の牛島のフジの観覧は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休園となりました。歴史ある牛島のフジは来年度までお預けとなってしまいましたが、藤花の様子は牛島のフジを管理されている藤花園さんのホームページで紹介されるようです。

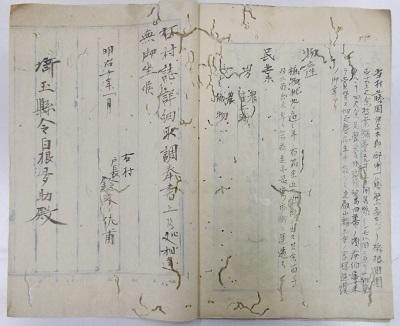

エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その1)

令和2年4月7日(火)から開催予定だった「藤のまち春日部 The wisteria in Kasukabe」展は、4月4日からの臨時休館により残念ながら中止となってしまいました。

資料の陳列は大方済んでおり、皆さまに紹介したいことも盛りだくさんで、資料も皆さんにお会いすることを楽しみにしていた(と思いますが)、仕方ありません。今回の展示は、春日部の歴史・文化に深くかかわってきた藤(フジ)について紹介することを趣旨としていました。

しかし、もうすぐ、藤の開花の季節。「ほごログ」の場を借りて、皆さんに「藤のまち春日部」展で展示する予定だった資料を紹介し、春日部が誇る藤にまつわる歴史・文化を紹介したいと思います。

市内には、樹齢1200年以上、弘法大師の御手植えともいわれる「牛島のフジ」(国特別天然記念物)がありますが、実はその起源については大きな謎に包まれています。管見の限り、牛島のフジが記録・文献に登場するのは、明治時代以降のことになります。

今回新たに、明治政府による皇国地誌編さんに関わって調査された牛島村の地誌の原稿である明治10年(1877)1月「牛島村村誌詳細取調書」(当館所蔵)を見出し展示しました。

本資料には、牛島村の「名勝」の項目に次のような記述があります。

当村藤岡伊与太郎邸中一藤繁茂セルアリ、★(木偏に幹という字)根周囲壱丈五尺余枝葉瀰蔓スルコト三十間、其幅イン七八間ニ亙リ、蕤茎垂ルヽコト四尺余、其声誉俠近傍故焉(カ)、旧幕ノ頃侯伯屡来テ賞賛ス、加之慶応年干(間)沗クモ東叡山輪王寺ノ宮様遊纜ノ御幸アリ

すなわち、当時、藤岡氏の邸宅内に藤があり、近隣で著名だったこと、江戸時代に時折「侯伯」が訪れ賞賛されたこと、慶応年間に輪王寺宮が訪れたことが記述されています。

牛島のフジは、かつて蓮花院の境内にだったともいわれており、史料にみえる藤岡氏とは、牛島女体神社の神職を勤めた人物のようで、元は蓮花院の住職であったともいわれています。蓮華院は明治初年に廃寺となっているので、詳しいことはわかりませんが、明治初頭には藤岡氏の邸内にあったことが明らかになります。

また、江戸時代には「侯伯」、おそらく大名が訪れていたことや、輪王寺門跡が訪れたことが記述されています。おそらく日光道中を通行した大名や、幕末(慶応年間)には輪王寺宮が牛島のフジに訪れ、観覧したものと考えられます。近世の一次資料は現在は見出されていませんので、江戸時代における牛島のフジのあり方を示す資料として非常に重要な資料といえます。

ちなみ、慶応年間の輪王寺宮は、公現法親王で、明治3年(1870)に宮家の北白川家を継いだ、北白川宮能久です。明治33年(1900)刊の『藤の紫折』にも北白川宮能久が訪れたことが触れられています。

以上から、本資料は、牛島のフジに関する最古級、かつ貴重な記述のある重要な資料であるといえます。

今後も「藤のまち春日部」展の資料を紹介していきたいと思います。お楽しみに。