ほごログ

豊野地区公民館で「神明貝塚の巡回展示」を開催しています

5月11日より豊野地区公民館にて、「神明貝塚の巡回展示」を開催しています。

豊野地区は「赤沼の獅子舞」や「銚子口の獅子舞」といった無形民俗文化財の継承が盛んな一方、埋蔵文化財、いわゆる「遺跡」がほとんど確認されていない地区で、貝塚や遺跡について、あまり馴染みがないといった方々が多いのではないでしょうか。

そこで今回は公民館事業ではありますが、展示解説も兼ねた講演会を現在、企画しています。このブログでも情報を再度告知させていただきますが、日時、内容、定員等の詳細な情報は6月の豊野地区公民館報に掲載されますので、そちらをご覧ください。

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、限られたスペースですが、春日部市で初めての”国史跡”の特徴と魅力をご覧いただければと思います。

展示場所:豊野地区公民館 1階ロビー

展示期間:5/11(火)~9/5(日) ※月曜・祝日は休館

開館時間:8:30~17:15

常設展示に「牛島のフジ」の解説コーナーをつくりました

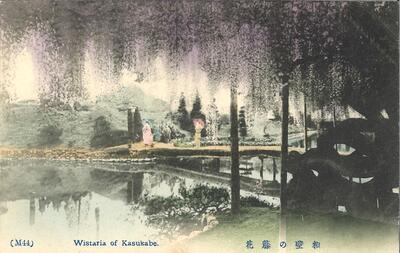

▲明治44年(1911)絵葉書 「粕壁の藤花」(個人蔵)

4月13日(火)から5月2日(日)まで開催しておりましたミニ展示「渋沢栄一もみた春日部の藤」展は、ご好評をいただき、無事終了いたしました。ご協力いただいた方々、ご来館いただいた皆さま、ありがとうございました。

せっかくですので、常設展示の中に特別天然記念物「牛島のフジ」について紹介する一角を設けました。

館内が狭いためほんとに小さなものですが、下の写真のように、かつて「九尺藤」といわれた3メートル近い花房を原寸大で再現してみた折り紙の藤花も参考として展示しています。お近くにお越しの際には、ちょっとお立ち寄りいただけますと幸いです。

【春日部の地区小史】大衾の歴史

以前、『方言漢字 埼玉県編』に市内の地名「大衾」(が紹介されたことをお伝えしましたが、方言漢字がさまざまなメディアにとりあげられ、大変反響がありました。地名「大衾」がフィーチャーされていますので、改めて、春日部市の大衾の歴史を概観してみたいと思います。

大衾は、近世以降に確認される地名です。近世には「大衾村」といい、下総国葛飾郡庄内領に属し、近世を通じて幕府の直轄領(天領)として支配された村でした。『武蔵国郡村誌』によれば、寛永年間(1624-1643)以後に開発された村とされています。ただし、大衾の古寺・蓮花院には、天正11年(1583)の銘のある位牌があるほか、大衾には中世の板石塔婆も遺されていることから、大衾に人々が定住しはじめたのは、戦国期まで遡れると考えられます。正風館の西側の香取廻(かとりまわり)というあたりからは、縄文時代中期・後期、古墳時代前期の住居跡や遺物が発掘されており、大衾の人々の暮らしはさらに遡れるかもしれません。

さて、大衾という地名の語義について、『埼玉県地名誌』には次のように説明されています。

フスマはフシミ(伏見)と同語である。フシミとは、うつむいて見ること。されば大衾は見下ろすことができる傾斜地なので、その名をえたものとみられる。

たしかに、大衾は下総台地の突端に位置するため、台地と低地の高低差が坂道になっており、起伏のある地形になっています。正風館の前の通りの坂道が、まさに台地と低地の高低差といえば、イメージしやすいでしょうか。古くから地元の方は台地上の高台を「ノガタ」(野方)、低地を「シタヤ」(下谷)と呼んでいたそうです(『庄和町史編さん資料13 民俗Ⅲ』)。大衾村は、『武蔵国郡村誌』によれば、田は4反余、畑は28町8反余、宅地は1町2反余あり、耕地のうち約94%が畑地の畑がちの村であったことがわかります。ノガタに位置し、台地上を畑として耕作していたのでしょう。

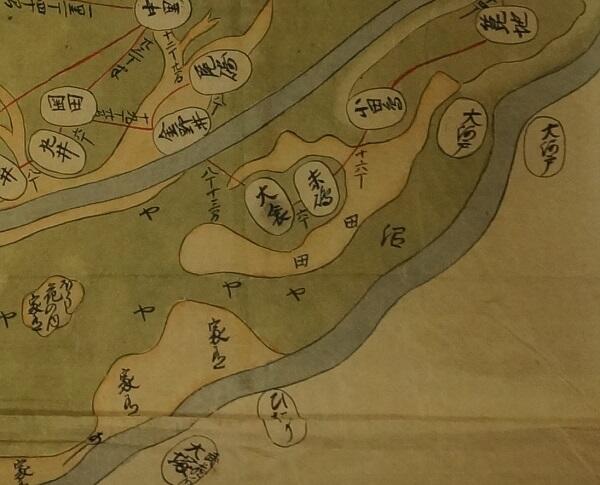

旧庄和町域(庄和地域)では、江戸川が開削され、耕地の開発が安定する正保(1644-1647)や慶安(1648-1651)の頃に「シタヤ」に村が開かれていきます、大衾を含めた「ノガタ」に立地する村は、これ以前から存立していたようです。次の絵図は、国立公文書館所蔵の正保期の下総国絵図の写とされるもの(松平乗命本)の部分です。

この絵図には、中世以来の集落があった宝珠花・金野井・小田辺(現・東中野)のほか、「米嶋」そして「大衾」の俵型がみられます。この絵図では俵型は村落(集落)を表現していますので、江戸川が開削されて間もない正保期にはすでに「大衾村」が存在していたことを示すことになるでしょう。また、緑色の地帯は「や」、黄色の地帯は「田」「あし」などと記述されており、緑は台地、黄は低地を表現しているようです。「大衾村」が台地上に位置していたことがよくわかります。

このように、大衾村は、比較的古い近世の村であることがうかがえます。しかし、大衾地区に伝来したであろう古文書や古記録はいまだに見出されておらず、近世の村の状況は詳しくはわからないのが現状です。

明治時代以降、大衾村は、明治6年(1873)には千葉県、同8年(1875)には埼玉県に所属します、明治12年(1879)には中葛飾郡に所属し、明治22年(1889)に永沼村・下柳村・上柳村・金崎村・上金崎村・西金野井村・大衾村が合併し、南桜井村となります。以降、「大衾」は南桜井村、昭和29年(1954)からは庄和村、昭和39年(1964)からは庄和町、平成17年(2005)からは春日部市の「大字」としての地名となります。

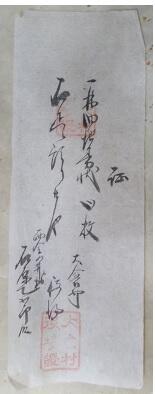

資料館収蔵資料のなかに、明治前期の大衾村が発行した古文書がありました。古文書の内容は、林畑の地券を2枚預かったことを証明するものですが、「大衾邨役場」とあり、公印には「大衾村役場證」と印文がみえます。

この古文書に「林畑」とあるように、大衾にはうっそうとした雑木林があったようです。明治前期の物産は「薪」とされ、隣村の西金野井にはシャリキとよばれる杣(そま)職人が集住していたそうです(『庄和町史編さん資料10 民俗Ⅰ』)。記録が残されていないので推測にすぎませんが、おそらく「薪」の生産が盛んだった大衾にもシャリキ職人がいたのではないでしょうか。

そうした大衾の暮らし、景観が大きく変化するのは、昭和のはじめの頃だと思われます。昭和5年(1930)に総武線(現東武野田線)が開通し、南桜井駅が開業し、昭和18年(1933)に軍需工場が南桜井駅付近に疎開してきました。

軍需工場の疎開については、前に詳しく紹介しましたが、工場の敷地を造成するため、雑木林を切り開いていきました。その時に活躍したのがシャリキだったともいわれています。大衾の雑木林は「大衾山」と呼ばれていたそうで、地元の方は「オバケの森」といったとも。今では想像もできませんが、それだけうっそうとした森林だったのでしょう。戦後も多少雑木林が遺っていたようですが、高度経済成長期以降の宅地開発により今は見る影もありません。

大衾の人口も明治初めは、115人(20世帯)でしたが、昭和45年(1970)には973人、昭和55年(1980)には2898人(873世帯)、平成2年(1990)には3078人(917世帯)、同12年(2000)には3277人(1092世帯)、同22年(2010)には3333人(1241世帯)と、高度経済成長期に大きく変わっていったことがわかります(『武蔵国郡村誌』、国勢調査による)。

「大衾」の歴史については、地域にのこされた記録が少なくまだよくわからないことも多いのですが、以上のようになるでしょうか。

ところで、5月20日(木)11:10~40分頃、NHKのFMラジオ(85.1MHz)「ひるどき!さいたま~ず」(生放送)で、方言漢字「衾」について紹介されるそうです。「大衾」についても言及されるかもしれません。大衾にお住まい方も、そうでない方もお聞き逃しなく。

【出張授業】「でばりぃ資料館」in備後小学校

令和3年5月7日(金)に備後小学校出向き、第3学年の児童に向けた、『でばりぃ資料館』を開催しました。

今年の3月にも3年生向けにでばりぃ資料館で訪問させていただきましたが、新年度となり3年生の顔ぶれも新たになりました。

今回のでばりぃ資料館は社会科ではなく、総合的な学習の時間「備後のカルタ作り」の一環として、身近な地域の様子を学習してもらうという趣旨でのご依頼でした。

また、GWあけということもあり、長期休暇から日常の授業へ急に戻るのではなく、体験的な楽しさを取り入れた授業を行うことで、緩やかに通常授業に戻してあげたいという先生の計らいでもあるようです!

授業は体育館と郷土資料室で行い、体育館では武里地区にまつわる伝説の紙芝居の上演や、

武里地区の航空写真、郷土かるたを用いながら身近な文化財について学びました。

郷土資料室では、展示してある昔の生活道具を学芸員が解説し、自由時間には実際に触ったり、昔の体重計に乗ったりして体験学習をしました。

昨年度から実施しているでばりぃ資料館は、主に10月~3月の小学校第3学年向け社会科郷土学習のために生まれた事業ですが、社会科に限らず内容や日程の調整をさせていただければ随時受付可能です。

私どもとしても、児童にもっと郷土資料館を知ってほしい気持ちがありますので、ぜひお気軽にご相談ください!

小淵山観音院~県指定文化財~”円空仏”の公開

本日、5月3日から5日まで、埼玉県立歴史と民俗の博物館から年1回の里帰りとなります「円空仏祭」が小淵山観音院の本堂で開催されております。

”円空仏”の作者である円空さんは寛永9年(1632)に美濃国(現岐阜県)で生まれ、近畿地方から北海道にかけて各地を行御し、12万体の仏像を彫ることを祈念し、実行した修行僧・遊行僧として知られております。特に鉈彫(なたぼり)の仏像制作が特徴的でおよそ5千体以上の円空仏が全国で発見されています。

さて、埼玉県は生誕の岐阜県、そして愛知県に次いで約200個体の作例が発見されており、特に霊山日光へ向かう日光道中沿いの越谷市や春日部市、蓮田市周辺で多くが確認されております。

▲本堂ではスケッチをしたり、何をモデルとして作られたのかを家族で話したり、本堂の静寂の中で様々な拝観の光景がみられました。もちろん、本堂の空間は「密」にならぬよう、人数を制限しながら、じっくりと円空仏を拝むことができます。

▲像高194㎝、一つの材から彫り出された円空仏では県内最大の「聖観音菩薩立像」

頭巾(ずきん)様の宝冠には阿弥陀如来もみられる

▲像高134㎝、両手で宝塔を捧げもつ「伝毘沙門天立像」

ケープ状の頭巾(ずきん)には竜頭様の兜が描写されている

このように円空仏には様々な彫り物がみられます。

このゴールデンウイークは、ゆっくりと静寂な時間の中、新緑が映える観音院本堂で円空が一心に鉈を振るった木造仏を拝観してみてはいかがでしょうか。