ほごログ

【春季展示】みゅーじあむとーくを開催しました

5月20日(土)から始まった「かすかべ人物誌」展の初日、学芸員による展示解説(みゅーじあむとーく)を開催しました。 #かすかべプラスワン

午前、午後ともに多くの皆さまにお集まりいただき、徳川家康や松尾芭蕉など歴史的な著名人物の人気ぶりがうかがわれました。

解説では、家康の朱印状の形式や、家康が粕壁に来ていたことを伝える後世の史料、松尾芭蕉の肖像画幅、葛飾蕉門とよばれる俳諧一派の活動について、重点的にお話しました。

とくに俳諧・文芸について紹介していることもあり、普段とはちがって、文化文芸に関心の高い皆さんにご参加いただけた模様です。

次回のみゅーじあむとーくは、6月18日(日)を予定しています。ご興味あれば、ご参集ください。

【事務職員は見た】展示はこうして作られる!

春日部市郷土資料館では、年間4回程度の企画展を開催しています。

今回は、その作業風景を少しご紹介したいと思います。

展示が開催されるまでには、実はたくさんの苦労があります。

テーマを決め、構成を考え、必要な資料を集め、他館に依頼してお借りする場合などは資料運搬に伴う各種事務作業、キャプションを作り、担当者は意図をもって展示品を並べます。また、パンフレット・チラシ・ポスターを作成し、期間中の各種講座の準備もしなければなりません。

また、パンフレットやキャプションを作るには、当然ながら知識の集積・研鑽も欠かせません。

正直、“展示ってただ物を並べてればいいんでしょ?”と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、展示テーマ・展示品の選定はもとより、展示品の数、使用するもののサイズ、レイアウトなど、実は展示は担当者の個性が映る発表会の場でもあるのです。当館だけでなく他館においてもきっとそうだと思います。

展示のテーマに興味を持たれてお越しくださる方も多いと思いますが、そういった個性の違いも味わってみてはいかがでしょうか!

春日部市郷土資料館春季展示『かすかべ人物誌』は7月2日(日)まで開催中!

7月下旬には弥生時代から古墳時代をテーマにした企画展を予定しています!

ぜひ、郷土資料館に足を運んでみてください!

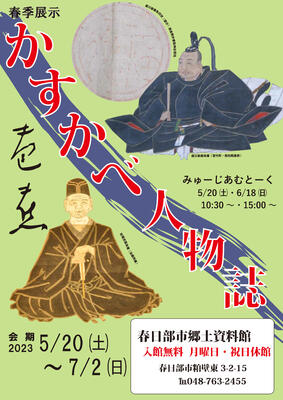

春季展示「かすかべ人物誌」はじまります

週末5月20日(土)から春季展示が始まります。 #かすかべプラスワン

春日部ゆかりの人物に焦点をあて「かすかべ人物誌」展と題した新シリーズの第一弾。

今回は、大河ドラマの主人公で話題の徳川家康、近世前期の俳人松尾芭蕉を中心とした近世の人物に焦点をあて、ゆかりの資料を展示します。

初日の5月20日(土)と6月18日(日)には、学芸員による展示解説「みゅーじあむとーく」も開催します。

ご覧ください。

展示名:春日部市郷土資料館(第67回)春季展示「かすかべ人物誌」

会 期:令和5年5月20日(土)~7月2日(日) 開館時間:9時~16時45分

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15教育センター内)

休館日:会期中の月曜日

入場料:無料

関連事業:みゅーじあむとーく 5月20日(土)、6月18日(日)各日とも10時30分~、15時~

南桜井小学校伝統芸能クラブ“獅子舞”の練習が行われました

5月17日(水)、南桜井小学校の6時間目の授業はクラブ活動。平成23年以降、このクラブ活動に地域の伝統芸能である、県指定無形民俗文化財『西金野井の獅子舞』を継承している西金野井獅子舞保存会から直接指導を受け、地域学習、伝承学習の機会になっています。

本日は練習2回目。4、5、6年生の計9名が伝統の舞いとササラの演奏に取組みました。特に5、6年生は前年からの経験と練習成果を生かし、早くも「辻切り」「芝舞い」の2演目を立派に舞えるようになってきました。

▲6年生による三匹獅子舞(辻斬り)と5年生の「芝舞い」

今夏7月の獅子舞の祭礼、そして11月に開校150周年の式典でも舞の披露が予定されています。次世代へ着実に地域の伝統芸能が引き継がれおり、平日の貴重な時間に指導していただいている保存会の皆さまに感謝!!ありがとうございます。子供たちはクラブ活動の時間に加え、祭礼が近づく7月には香取神社拝殿で舞いを仕上げていきます。

なお、本年は7月16日(日)に保存会の皆さまによる勇壮な三匹獅子舞と共に子供獅子が披露されますので、是非とも県指定を冠した伝統の舞いをご覧になってはいかがでしょうか。

【結果発表】春の花総選挙

5月2日で幕を閉じた「春の花*春日部」展において、ひっそりと開催していた春の花総選挙。集計作業が終わりましたので結果発表をします。 #かすかべプラスワン

桜:20票

藤:43票

桃:15票

牡丹:8票

序盤は花見の王道「桜」勢が票を伸ばしましたが、桜が散るとともに藤が優勢になっていきました。藤のまち春日部では、市のシンボルでもある藤が根強い人気!小淵や藤塚にゆかりの深い「桃」は地元の根強い人気がありましたが、惜しくも落選(!?)。牡丹は知名度が劣り、票を伸ばすことはできませんでした。

市の公式ツイッターでも同様のアンケートをとっていましたが、そちらでは桃が最下位でした。リアル総選挙では、桃が善戦したので、展示をご覧いただき、春日部と桃の深いつながりをご理解いただけたのかもしれません。

健康ハイキングやスタンプラリーの効果もあって、例年よりも入館者は多かったのですが、投票率は伸び悩みました。投票を促す普及啓発も今後の課題です。

次回は来春の予定です。ぜひ、ご参加ください。