二小ダイアリー

5年生脱穀

9月14日(水)に、5年生は脱穀を行いました。脱穀とは、米の粒を穂から取り離すことで、「藁(わら)と籾(もみ)」に分ける作業です。先週刈り終え、おだに掛けて干していた稲は、1週間の乾燥を経て緑色からきれいな黄金色になりました。この日はお天気も良く、絶好の脱穀日和となりました。

まずは田んぼの先生の小川さん、百瀨さんから脱穀の説明を聞きます。今回は「昔の脱穀」と「最近の脱穀」の2つの脱穀の仕方を紹介・説明していただきました。

昔の脱穀は、「足踏み脱穀機」を使う方法です。脱穀機についているペダルを踏み、回転させた刃に稲をあてることで、脱穀を行います。稲を脱穀機にかざす際に稲が刃に引っ掛かり、自分の体が引っ張られる危険があるので、子どもたちは藁をつかむ手に力を入れ、足で踏ん張り集中して作業に臨みました。また、脱穀のためにずっとペダルを踏み続ける大変さを子どもたちは作業を通して実感しました。

最近の脱穀は、「ハーベスター」という機械を使う方法です。このハーベスターという機械に稲を通すと、きれいに藁と籾に分けることができます。子どもたちからは「楽ちんだね!」「便利でたくさん脱穀できるね」とたくさんの感想がありました。足踏み脱穀機よりも速くたくさんの脱穀ができることにも気づきました。

脱穀によってできた籾は、このあとさらに乾燥させ、籾摺り(もみすり)の工程を経て、もみ殻と米(玄米)に分けます。今回の脱穀でいよいよ米粒の原型までたどり着きました。いつも見ている白い米まであと少しです。

※捨てるとこなし!

脱穀後の藁(わら)は、そのまま燃料や飼料、畜舎の敷きわらなどにも使われます。また、着るものとして、わらじ、わらぐつ、かさ、みのなど、生活用品として、わら縄、かご、いずめ(おひつ入れ)、鍋敷き、べんけい(串をさすもの)、円座、むしろ、畳床、縄袋、縄のれん、わら細工の馬などの飾り物も作られます。

この他、煮豆をわらで包んで発酵させた納豆は、わらがなければ生まれなかった食べ物です。昔の人の工夫や知恵が受け継がれ、現在の生活の中でも見ることができますね!

2年生学区探検(秋)

9月12日(月)に、2年生は学区探検に出かけました。生活科の授業の一環で、6月の探検に続き2回目です。前回と異なるのは季節と探検ルートです。

今回は川村学園女子大学→川村学園付属保育園周辺→わくわく広場を回るルートで、11月実施予定の事業所巡りの下見を兼ねています。

気持ちよく吹き渡る風の背に受けながら、子どもたちは交通ルールを守り黙々と、そして楽しく歩きました。

まだまだ緑が目立ちますが、次回歩くときは様々な自然が秋色に染まっていることでしょう!

夢の教室開催!

9月9日(金)に、5年生を対象としてJFA(財団法人日本サッカー協会)が行う「夢の教室」を実施しました。元全日本女子バレーボール選手の落合 真理さんが夢先生(ユメセン)としてお見えになり、子どもたちとの交流を通して、夢を持つ大切さについてお話しくださいました。

前半のゲームの時間では、体育館で夢先生と子どもたちが一緒にソフトバレーボールを使ってゲームをしました。体を動かすことで、緊張していた子どもたちの心も徐々にほぐれて、夢先生との心の距離が近づきました。

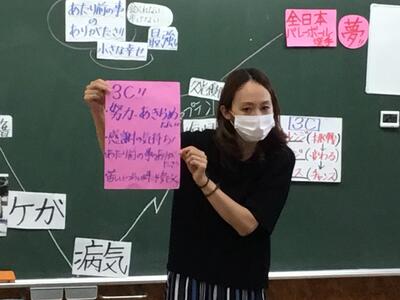

後半は教室でトークの時間です。夢先生はご自身の経験を紹介しながら、そのときの気持ちの変化も一緒に時系列で表してお話しくださいました。「夢を持ったきっかけ」「夢に向かう中であった挫折や失敗」「苦しい時期をどう乗り越えたのか」など、子どもたちはうなずきながら聞き入っていました。

また、夢先生が「夢をかなえるためには3つのC、Challenge(チャレンジ)、Change(チェンジ)、Chance(チャンス)が大事、何事にも挑戦すれば、自分も周りの人も変わります。そうすれば必ずチャンスがめぐってきます。」と力強くお話しされていたのが印象的でした。子どもたちも夢先生の話に真剣に耳を傾け、自分の夢や将来の姿に思いを馳せていました。

そして次は子どもたちの番です。いただいた「夢シート」に自分の夢を書き、その実現のために何ができるか、何をするべきなのかを考え、発表しました。

どの子どもの発表も、夢先生は「いいね!」「素敵だね!」と褒めてくださいました。褒められた子たちは照れていましたがにこにこ笑顔でした。

夢先生から「夢を持つ大切さ」を学んだ子どもたちは、学んだことをこれからの人生に生かして必ず実現させていくことでしょう!

一期一会の貴重な体験をさせていただいた落合 真理先生(中央)、お手伝いただいた小林さん(左)、石村さん(右)本当にお世話になりました!

夏休み作品展

校内夏休み作品展を体育館にて実施しています。

〇9月7日(水)9:00~16:30

〇9月8日(木)9:00~13:00

子どもたちの力作を是非ご覧ください!

※保護者のみ参観可となります。

5年生稲刈り

9月6日(火)、爽やかな秋風が吹く絶好のお天気の中、5年生は稲刈りを行いました。5月11日に植えた苗は、約4ヶ月の間にすくすくと生長し、たくさんの実をつけた立派な稲となっていました。

田んぼの先生、小川さんと百瀨さんから稲刈りの仕方を教えていただき、早速田んぼの中に入ります。

今日は土が柔らかくぬかるむので、足が一度はまるとなかなか抜けずに苦労しましたが、子どもたちは一生懸命鎌で稲をザクザクと切り、せっせと運び続けました。子どもたちからは、「稲刈りがこんなに大変だとは思わなかった」「1本も落とさずに運ぼう」の声があちらこちらから聞こえてきました。また、お天気が良すぎたこともあり、体力勝負の作業となりました。刈った稲はお手伝いのお母さん方が麻ひもで縛ってくれました。

その縛った稲は、4年生が田んぼから校庭まで運び、おだに掛けました。この「おだ掛け(稲を刈り取ったあと、脱穀までの間乾燥する方法の一つ)」を経て、次の工程の「脱穀(米を穂から取り外すこと)」に進みます。おだに掛かった稲は壮観でした。

米作りの活動もいよいよ佳境、ようやく「米の形」が見えてきました。これまで当たり前のようにご飯(米)を食べてきた子どもたちですが、口に入るまでに、たくさんの工程とたくさんの人たちの努力や苦労があることを、自身の体験を通して実感することができたと思います。

「米一粒を大切にする」を考えるこの経験が、子どもたちの成長にきっと役立つと信じています。今回も田んぼの先生はじめ、たくさんの保護者の皆さんにご協力いただき感謝感謝です。

「実るほど頭(こうべ)を垂れる稲穂かな」という有名な言葉があります。稲の穂は実るほどに穂先が低く下がります。人間も本当に偉くなればなるほど、謙虚な姿勢で人と接することが大切であるという意味です。

お米からはたくさんのことを学ぶことができますね!