2022年1月の記事一覧

あっという間に

学校に隣接する西山市民の森。

昔ながらの地形や湧水を有する場所です。

せっかく隣接しているので

うまく活用できないかな、と考えながら

(不審者対応も考えて)よく巡視するのですが…。

年末に4年生がリヤカー2台分もゴミを拾ったのに、

すでにゴミだらけ。

子どもが拾って、大人が捨てる。

どうなっているのでしょう。

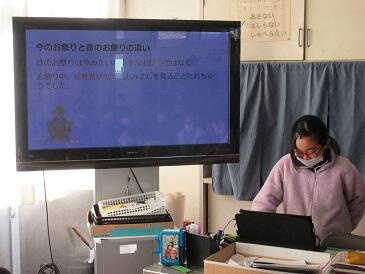

「祭り」調べ(4年)

4年生の教室をのぞくと、伝統行事の授業でした。

どうやら調べたことを順番に発表しているようです。

「校長先生に見てもらおう」

「校長先生、絶対にびっくりするよ!」

と、言われれば、見ないわけにはいきませんね。

民俗学を少々嗜んでいたので

そんな簡単にはびっくりしないぞー!

えっ?どうなっているんだ?

びっくりするほど完成度が高い!

「すごいな!」

用意されたイスに座ることを忘れ、

思わず立ち上がって身を乗り出してしまいました。

「自分で構成したの?」

『はい、そうです』

「調べたのも自分で?」

『はい、自分で調べました」

次に発表する児童は、少々自信なさげでしたが

「大丈夫だよ。よくできているから」

と、級友に励まされ、発表に臨みました。

えっ?この子も?

びっくりするほど完成度が高い!

2人に共通するのは、祭りの内容だけで無く

歴史や意味まで考察されていること。

「屋台や出店のイメージだったと思うけれど

また違った祭りの見方をしてみてください」

と、発表を締めていました。

季節毎の祭りがもつ人々の願いや祈り。

そもそも「祭り」が「政治(まつりごと)」ですから。

現代との違いをよく読み解いていました。

「すごいな4年生!みんなできるの?」

『差はあるけれど、みんなできるよ!」

と、サラッと児童たちが答えます。

次の発表も楽しみなので、

発表会の時には声をかけてほしいと話しました。

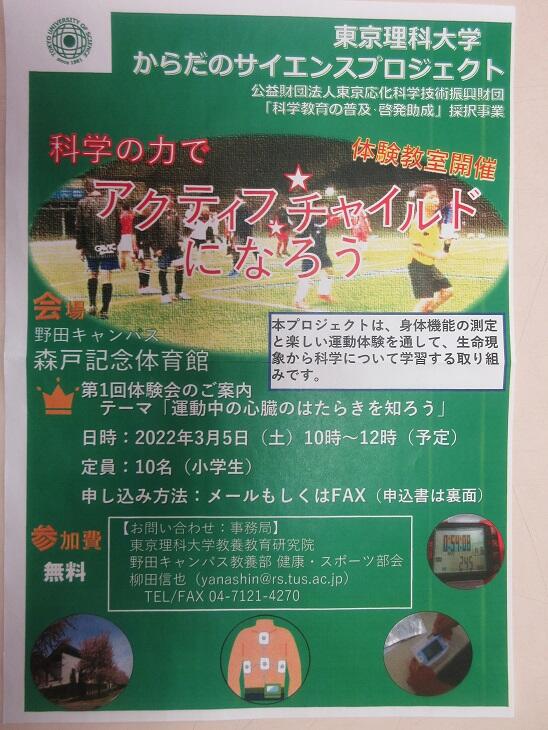

からだのサイエンスプロジェクト

東京理科大学の柳田先生より

「からだのサイエンスプロジェクト」の

ご紹介がありました。

当日は、楽しい活動を予定しているとのこと。

運動する機会も少ない現在。

勉強にもなり、身体を動かすこともできます。

学校にも案内用紙を頂いておりますので、

興味・関心のある方は、学校で用紙をお渡しします。

昇降口より

「玄関を見れば家の状況がわかる」

と、よく言われたものです。

確かに、荒れていたり指導が行き届かなかったりすると

昇降口はカオス状況になります。

だからこそ、何気ない光景ですが

こういう状況を見るとホッとします。

上履きがあると、思わず見てしまうのは、

「教師あるある」でしょう。

やはり、欠席状況は気になりますからね。

変異株の猛威の中で、学校生活にも

様々な制限が出てきております。

そのような中でも外で遊ぶ元気な児童たち。

遊びから戻ってきたら、先ほどのように

きちんと靴をしまって教室に行きます。

いい子たちです。

落とし物が泣いています

あいかわらず多い落とし物。

落とし物を訴える児童がいないため、

敢えて児童の目に入る位置に置いています。

衣服から手作りマスク、縄跳びなど様々。

いずれも、まだ使用できるものです。

年間、観察してみて気付いた傾向は以下のとおり。

①記名されていない(名前が書いていない)

②汚れたものは拾わない

③落としても気にしない

モノがあることが当たり前なのでしょう。

買うために必要なもの、作ってくれた人の気持ち

おそらく何も考えていません。

見てください!新品同様です。

ですが記名されていないのです。

昨年度から置きっぱなし。

お家の方は気付かないのかなあ。

「仕方ないね」で終わるのでしょうか。

紛失したものがあったら、

「見つかるまで帰ってくるな!」

と、怒られたのは昔話になってしまいました。

でも、本当にこれでいいのでしょうか?

金魚を助けています!

業間休み、天気はよいですが風は冷たいです。

そんな中、ウォーターパーク(観察池)に児童が。

どうやら氷を割って取り出しているようです。

手が冷たいだろうな、と思いながら声をかけてみました。

「氷を集めているの?」

まあ、氷に興味・関心を示すのも子どもらしい!

と、考えていたのですが、帰ってきた答えは…

「氷に閉じ込められないように金魚を助けています!」

でした。なるほど…。

ウォーターパークに関心を寄せている証左です。

「あ、金魚が動いた!」

凍っていないことに安心したようです。

素直な反応がたまらないですね。

満足そうな顔と明るい声に癒やされました。

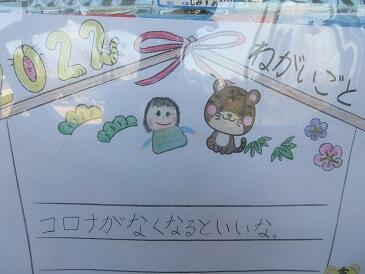

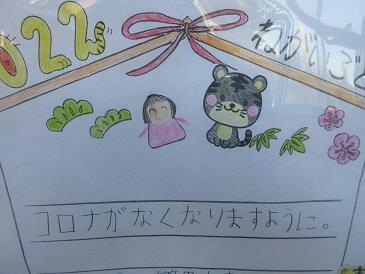

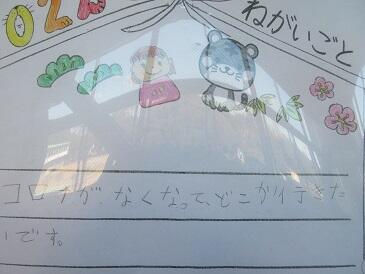

切ないなあ

日頃元気な子どもたちでも、

特に何の指導もせずに、文字で気持ちを表すと

思わぬ本音が出ることがよくあります。

現在、多くの学年の廊下掲示が

新年の願いや目標などが書かれたものを掲示しています。

それを1つ1つ読んでいくと…

感染防止ばかりに目が行きがちですが、

子どもの心にも、大きなダメージを与えていることが分かります。

新年の願いに書いた内容。

重く受け止めています。

なんだか切ないですね。

学級会

校内を巡視していると、

4年生が学級会を開き話し合っていました。

とても良いな、と思ったことをいくつか。

①場の設定

いつもとちがう机配置。これだけで気分が変わります。

意図的な場の設定は必要です。

②役割札

役員の机に役割札が置いてあります。

役割を自覚すること、その仕事内容をしること。

どちらも大切ですね。

③最低限の指導

基本は、議長(学級委員)が進行していました。

担任は、静かに見守ります。

必要なところだけ、ちょっとアドバイス。

そう、任せることも大切。

④発表の仕方

写真でも挙手していますね。

ピーンと伸びた良い挙手です。

「ぼくは、○○です。なぜならば…」

分かりやすい発言です。

繰り返し行っていなければできません。

よい雰囲気で話し合いが進んでいました。

さて、みんなが納得する結論は出せたかな?

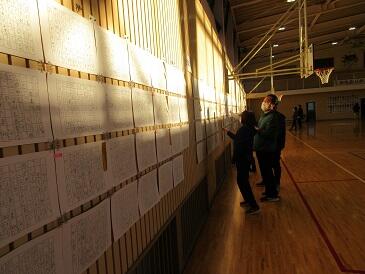

書き初め審査会

昨日、児童の書き初めを体育館に掲示し、

職員で審査会を行いました。

一つ一つの作品を丁寧に見ていきました。

「この文字は、何か訴えかけてくる」

「筆の運びが素晴らしいね」

などなど、それぞれの作品のよさを見出していきます。

学級毎に、優秀作品を選定し、

金色の賞札を貼付しました。

それにしても改めて思うこと。

同じ題材、同じ道具を使用しても

1つ1つみんな違います。

人と違うことを意図的に行うことが「個性」ではなく、

同じことを突き詰めても違いがでるものが「個性」でしょう。

今日から展示会です。

その「個性」を感じて頂けたら、と思います。

柳小交通安全の日(1月)

今日は、柳沢小交通安全の日。

継続的な交通安全指導は続けていますが、

やはり地域の力は大きいな、と強く思います。

昨日の地区別集団下校時にも

多くの地域の方が児童の安全を見守ってくださいました。

PTAからの情報提供にも支えられています。

現場で起こっていることを知る貴重な情報です。

朝の登校時、保護者の方のあいさつが

児童のあいさつを促しています。

危険箇所で立哨してくださる方々も

児童によく声をかけてくださっています。

今日は、青パトにも大きな声で

「おはようございまーす!」

と、あいさつしていた児童が多く見られました。

今後も児童の見守りをお願いします。