学校の様子

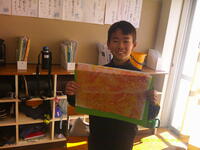

6年生 図工 ~ 一版多色刷り(スチレン)版画+α

6年生の一般多色刷り版画(スチレン)版画が、いよいよ完成に近づいてきました。(半数以上は今日で作品完成です)スチレン版画は、薄くて柔らかいスチレン(発泡スチロールのようなもの)が素材なので、彫刻刀を使うことなく、簡単に版を作ることができます。そして、4色の色を重ねることで、どんな作品でも不思議な深まりと味わいが生まれます。

こうした作品作りに取り組むと、性格や技能、欠席数の違い等によって、進行具合にどうしても差が生じてしまいます。早くできた児童には、別課題(作品カードづくり、読書、他教科の終わっていない課題等)を出すことが常套手段です。6年生は、「卒業文集の」下書き・原案作りが課題として示されていました。

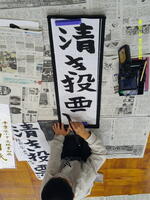

5年生 書写 ~明るい選挙書初め展の練習

5年生は、書写で「明るい選挙書初め展」の課題練習(出品は自由)をしていました。5年生の課題は「清き投票」です。県書初め展(書星会書初め展・校内席書会)の指導は、特別非常勤講師の石塚先生が指導してくださいますが、今回は通常通り菅教頭先生の指導です。

そして、ICT活用!!大型モニターでは、書道の達人である自分の大先輩(昔、大変お世話になりました)鈴木修三先生が、実際に同じ課題を描き上げている動画を提示していました。この課題でのポイントも示してくれているので、しっかり動画を見て、自分の文字との違いを確認しながら練習した児童は、短時間のうちにかなり上達しました。

2年生 英語活動

2年生が、ALTのマルコ先生、担任の國分先生の指導の下、英語活動に取り組んでいました。クリスマスまで、あと2週間ちょっと・・・ということで、今日は「クリスマス」をお題とした、カードゲームに取り組みました。

クリスマスにまつわる絵カードの裏に一枚だけ一億円!のお年玉が貼ってあるという設定で(なぜ、お年玉!?)、描かれた絵の内容を英語で「Christmastree please」のようにして、当てるゲームです。これが、とにかくなかなか当たらないので、見ている方が大笑いしました。最後は、子どもたちがリクエストしたクリスマスの歌を楽しく歌いました。マルコ先生は英語での「Jingle bell」を準備していたのですが、子どもたちのリクエストは日本語での「あわてんぼうのサンタクロース」でした。

石焼き芋器を借りてきました!!

1・2年生が今週木曜日(12/11)を「さつまいもの日」と決めて、収穫したさつまいもを使ってのプチイベントを考えています。全校児童や職員にも「お裾分け」したいということで、依頼を受けて川間小学校より「石焼き芋器」を借りてきました。濡れた新聞紙で包んだあと、更にアルミホイルを巻いて焚火(できれば熾火)に突っ込めば、焼き芋はほぼ失敗なく焼けますが、やはり「石焼きのホクホク感」には、かないません。

11日(木)には、石焼き芋職人(校長を兼ねる)が、心を込めて一本一本丁寧に焼き上げます。お楽しみに。

本日、4年生6名が欠席、担任もインフルエンザに罹患しました。4年生は、明日・明後日の2日間学年(学級)閉鎖とします。これ以上広がることがありませんように。

<放課後>

試し焼きしました。ホクホクしていてとても美味しいです。「蒸かし」とは違う「焼き芋」の味です。

校内持久走記録会

低気温を心配していましたが、澄み切った青空、完全無風の最高のコンデションの下、校内持久走記録会を実施しました。たくさんの保護者のみなさんと、仲間たちの声援を受けて、自分の力を存分に出し切ることができた児童がとても多かったように思います。友だちの声援、保護者の目は、子どもたちにとって本当に大きな力になります。

開会式でも話をしましたが、颯爽と駆け抜ける速い子どもたちはもちろん、嫌い・苦手でも逃げ出さず、自分に負けず精一杯走る姿は、本当にかっこいいです。たくさんの感動をもらいました。本日参加者善因完走です。最後まで走り切った児童の皆さん、感動をありがとうございました。またご声援、いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。