What’s New

☆11月27日(木)3年生、「サクラ色」の見事な合唱!!

11月も残りわずかとなった今日の南流中。第2体育館前の銀杏も鮮やかな黄色の葉を見せています。

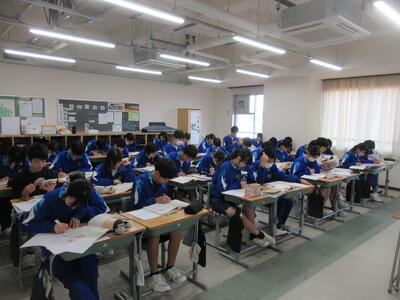

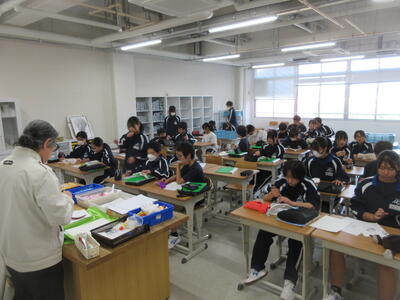

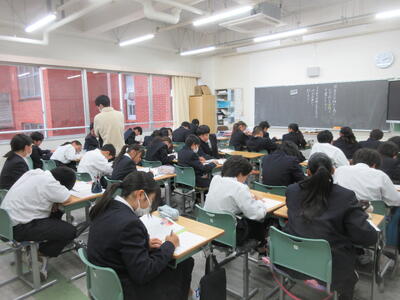

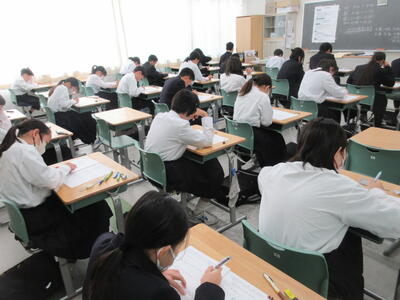

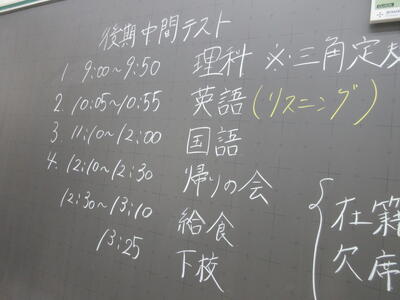

後期中間試験が終わって一息つきたいところですが、どのクラスも課題に真剣に向き合う子ども達の姿が見られます。本当によく頑張る子ども達です。

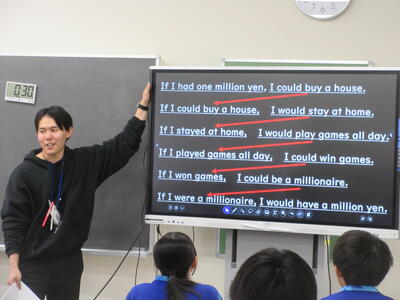

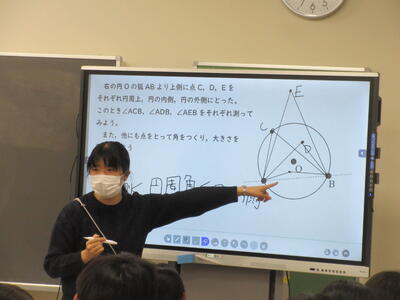

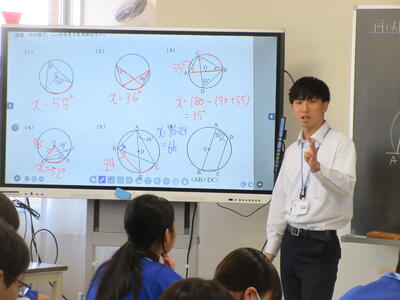

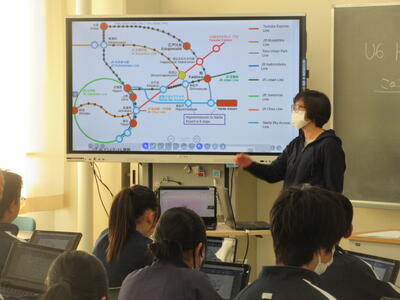

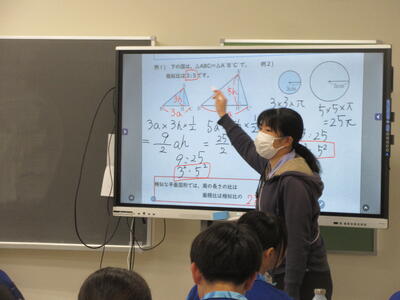

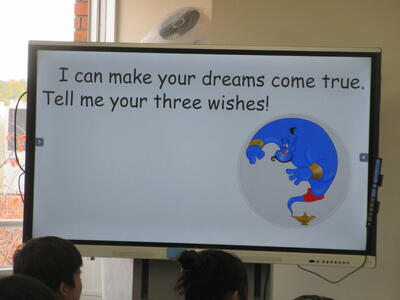

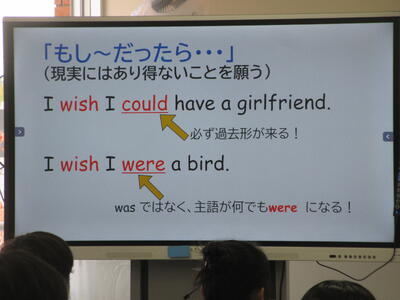

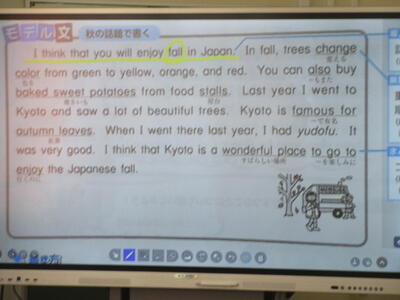

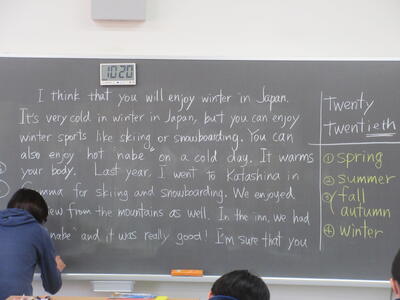

▼3年生、数学と英語の授業の様子。

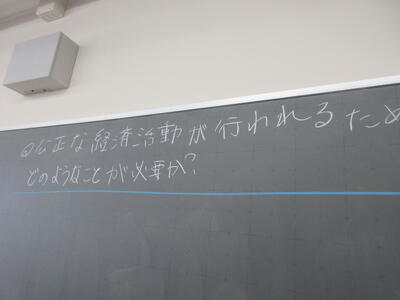

▼3年生社会科の授業。「公正な経済活動が行われるためにどのようなことが必要か?」のテーマで学習に取り組んでいます。大人でも難しい大きなテーマを巡って、グループで真剣に話し合い、考えを出し合う子ども達です。

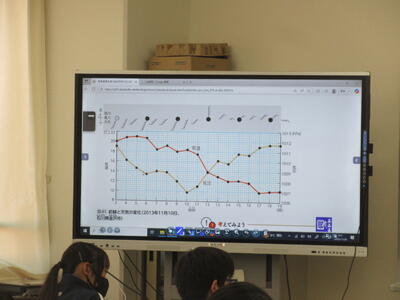

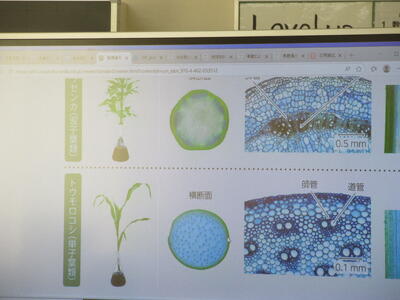

▼理科ではタブレット端末を活用して、学習が進められていきます。中には環境省のホームページから課題解決を探っていく生徒も。

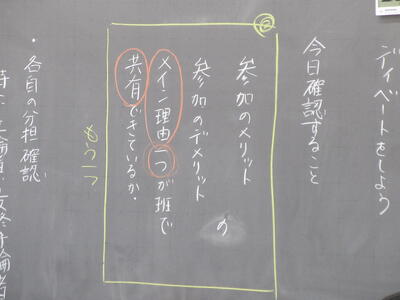

▼国語の授業では、学級を二つに分けてディベートが行われていました。それぞれのテーマについて、さらに肯定側と否定側の2つのグループとジャッジ役に分かれ、それぞれテーマに対しての熱い討論が交わされていきます。真剣な雰囲気が教室を包んでいます。

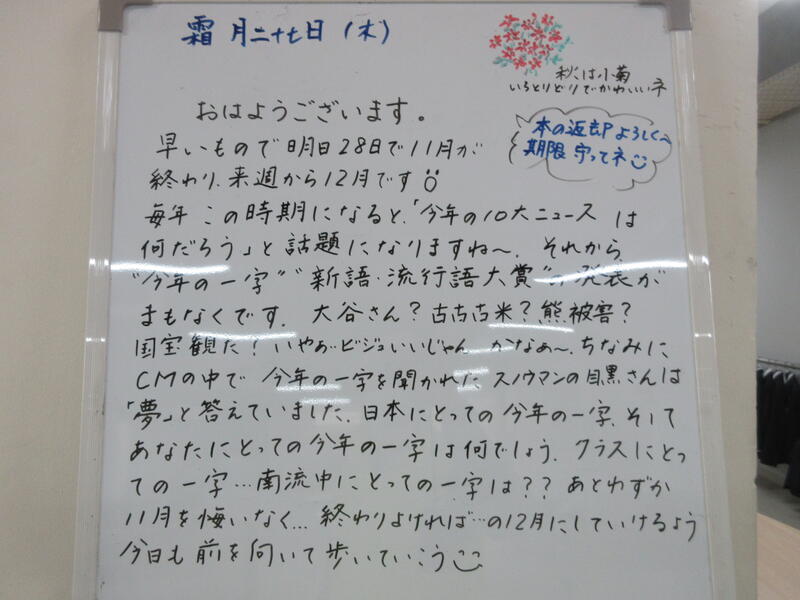

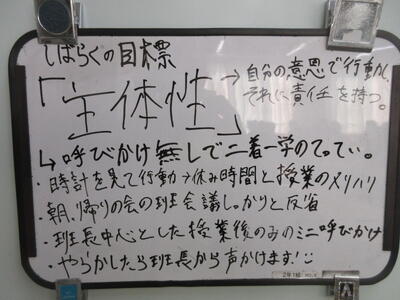

▼C棟2階のホワイトボード。河崎先生からのメッセージが書かれています。明るい、前向きな一字になると良いですね!!

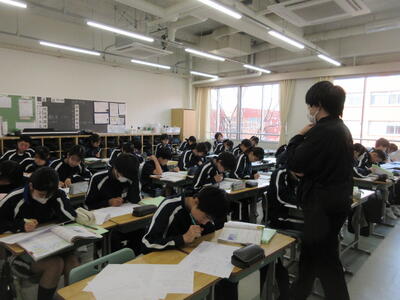

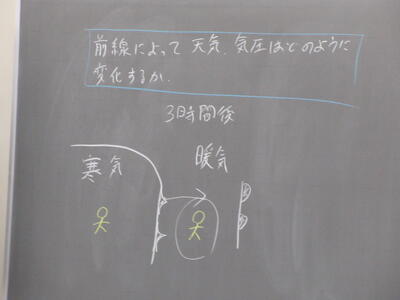

▼2年生の授業の様子。

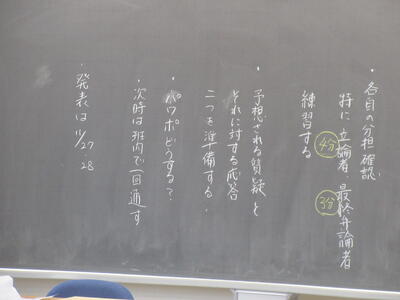

▼社会科の歴史についての発表練習が行われています。グループでどんな発表を行ってくれるか楽しみですね!!

▼英語のパフォーマンステストを終えて、クリスティン先生からの振り返り。英語はコミュニケーションの手段。会話力はもちろん、大切なのはしっかりと相手を見ながら話すことですね。

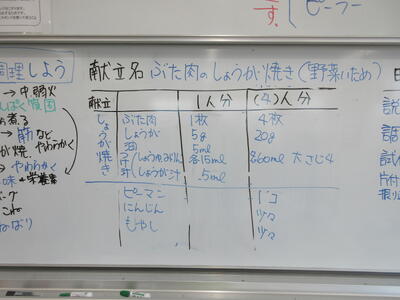

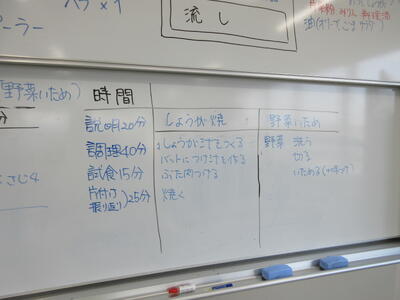

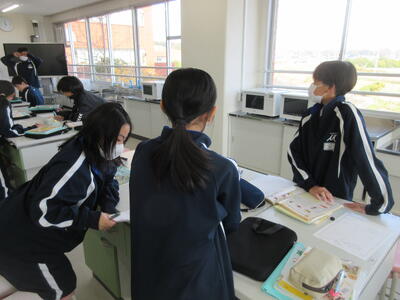

▼調理室では、豚肉のしょうが焼き(野菜いため)の調理実習に向けての話し合いが行われています。

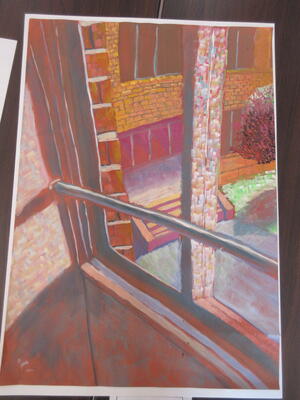

▼4校時の美術室ではお面作りが行われていました。出来上がったお面に一つとして同じものはありません。実にユニークです!!

▼クリスティン先生との英語のパフォーマンステストの様子。顔を見ながらしっかりと会話をしています。

▼1年生の授業の様子。落ち着いた姿勢で課題に取り組みます。

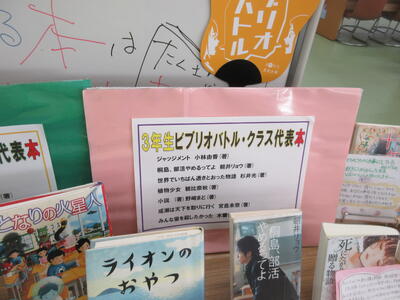

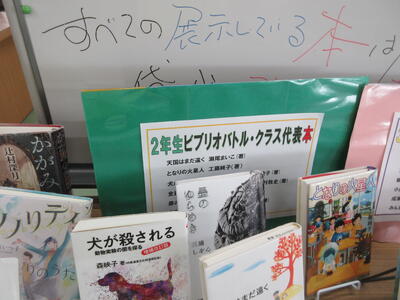

▼南流中自慢の図書館。様々な学習を後押ししてくれます。

▼5校時の第1体育館では、3年生が合唱練習を行っていました。「サクラ色」の見事な歌声が響き渡ります。南流中の桜の開花が間近となる3ヶ月半後に、南流中を卒業していく3年生の子ども達の姿が、目に浮かんできました。

▼午後4時から4時半まで、第1グラウンドでは特設駅伝部による駅伝練習が行われていました。

☆11月27日(木)和食献立3日目「地産地消献立」!!

今日の給食は【小松菜ごはん、いわしの薬味ソースかけ、わけねぎの彩り炒め、流山みりん豚汁、牛乳】です。

今日は、地元の食材を多く取り入れた献立です

今月は地産地消月間ということで、千葉県産や流山市産の食材を取り入れた献立にしています。千葉県は周りを海に囲まれていて、自然が豊かな地域も多く、海の幸、山の幸ともに恵まれています

今日は千葉県産の米、いわし、人参、大根、キャベツ、小松菜、わけねぎ、牛乳、みりんを使っています。ごはんには、流山市産の小松菜をたっぷりと使いました。小松菜は相性がよいごま油でしっかりと炒めて、塩で味付けをし、ごはんに混ぜ合わせました。いわしは、人の体内で作ることができないDHAやEPAという成分を豊富に含みます。今日はいわしを香ばしく揚げてから、ねぎなどの香味野菜を使ったタレをかけました。豚汁には流山市産の特産物でもある、本みりんを加えて、いつもと少し違う風味にしています千葉県の農産物に感謝しながら食べましょう

☆11月26日(水)和食献立週間2日目「茶めし・おでん」!!

今日の給食は【茶めし、おでん、からし和え、ヨーグルト、牛乳】です。

今日は「おでん」と「茶めし」について紹介します。おでんは、拍子木という四角い形に切った豆腐を竹串に通して焼いた「田楽」が語源です。この「田楽」は、元々笛や太鼓に合わせて、田植えの豊穣を願って舞い踊る踊りのことです四角い豆腐を串に刺している形が踊っている様子に似ていることから、この料理は「田楽」と呼ばれるようになり、頭に「お」をつけて「おでんがく」、そして省略して「おでん」となりました。その後、おでんは発展を遂げ、明治時代になると現在のような煮汁の多いおでんが登場しました

そして茶めしは、関東地方でおでんと一緒に食べることが多い料理です。田楽のみそが、甘い味付けだったので、しょうゆ味の塩気のあるご飯の、「茶めし」がよく合い、江戸っ子に人気の組み合わせとなったそうですその後、おでんは現在のような煮汁の多い料理に発展しましたが、茶めしとの組み合わせは変わらず続いてきました。

ちなみに、茶めしは今日のような江戸っ子式の「しょうゆ味」の他に、番茶やほうじ茶などのお茶で炊く茶めしもあります

今日のおでんは、練り物や大根、じゃがいも、うずら卵をだしのきいた煮汁でコトコトと煮込みました。具材のうまみをよく味わって食べましょう。

副校長の食レポ

「おでん」に「茶めし」!待ってました!!まず、「おでん」の「お」について一言。「お」がつく言葉には丁寧さや尊敬の意味が込められていると感じますが、いかがでしょうか。国語の先生には首を傾げられるかも知れませんが、「お母さん」「お父さん」「お姉さん」「お兄さん」「おじさん」「おばさん」「お隣さん」・・・人ばかりになってしまいました。さて、よく話題になるのが、「おでんの具ランキング」です。給食時に何人かに聞きましたが、「練り物」「大根」、「じゃがいも」など、さまざまでしたので「AI」に聞いてみました。第3位は「餅巾着」第2位は「たまご」そして第1位は「大根」でした!!私と同じでビックリ!!おでんの出汁の浸みた大根は最高ですね。給食のおでんは具がたくさん入っていて、栄養はもちろん、教室で皆でおでんの話をしながら、楽しく食べられるように工夫されているように感じます。そして、「茶めし」も相性抜群で、栄養教諭の先生のお話にとても納得しました。良いものはいつの時代になっても支持されていくものなのですね。今日も一つ一つ味わいながら、どれもおいしくいただきました。栄養教諭の先生、調理員の皆さん、ありがとうございました!!

☆11月26日(水)どんな学習にも繋がりがある!!

早朝の霧も晴れ、穏やかな一日の始まりとなった南流中。子ども達は今日も真剣に授業に取り組んでいます。

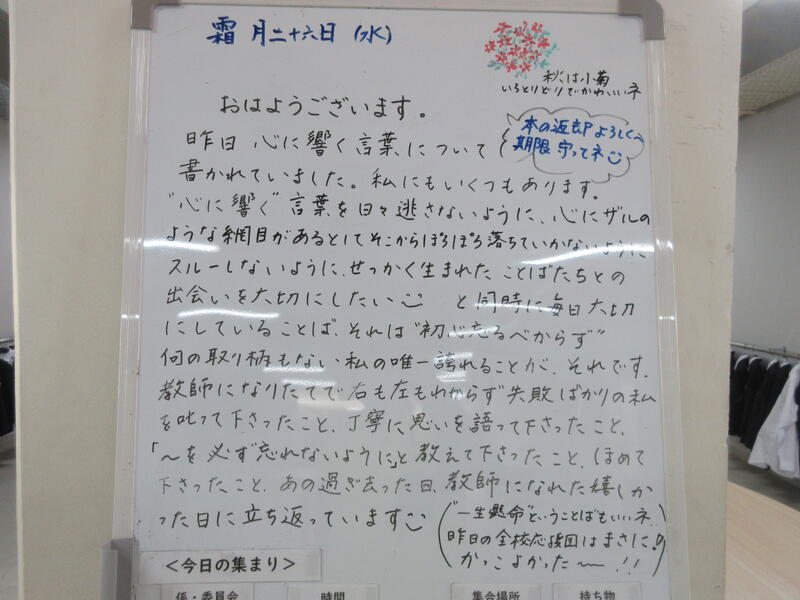

▼C棟2階のホワイトボード。 河崎先生からのメッセージが書かれています。「初心忘るべからず」の言葉。物事に慣れてきたときにこそ、忘れてはいけない言葉ですね。そして「今の自分はまだ完成形ではない」という謙虚さを持ち、常に新しいことへ挑戦し続ける姿勢を持ちたいものです。

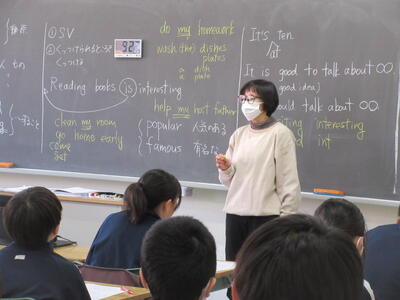

▼2年生の授業の様子。英語ではクリスティン先生とパフォーマンステストを行っています。みんな、とっても上手です!!

▼国語の授業では、河崎先生から中間テストの解説が行われていました。点数だけに捕らわれるのでなく、自分の次の学習にどう生かしていくかが大切ですね。

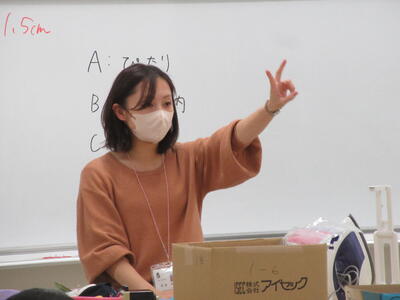

▼授業の初めに、子ども達に熱く語りかける加藤先生。2年生の子ども達への期待が込められています。

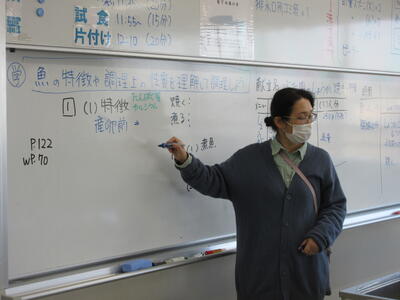

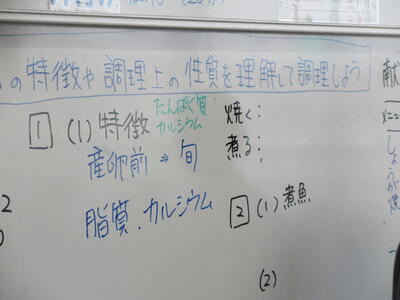

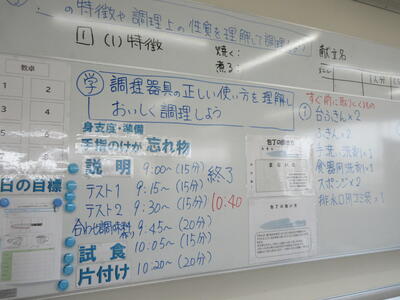

▼調理室では家庭科「魚の特徴や調理上の性質を理解して調理しよう」がテーマの授業。

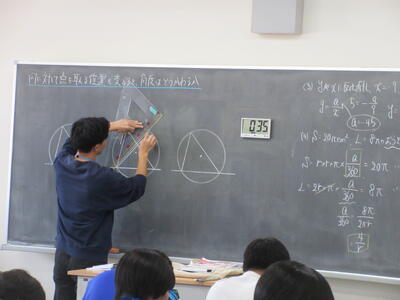

▼3年生の授業の様子。

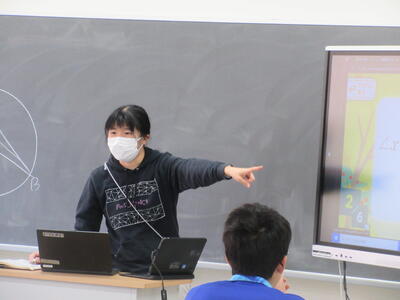

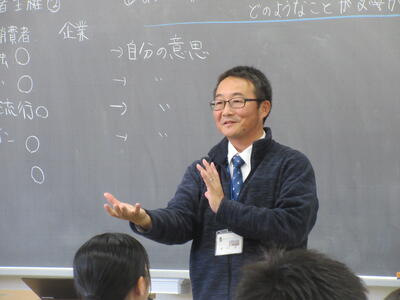

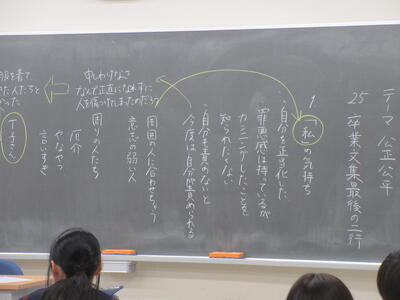

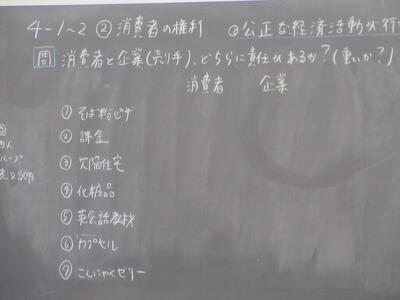

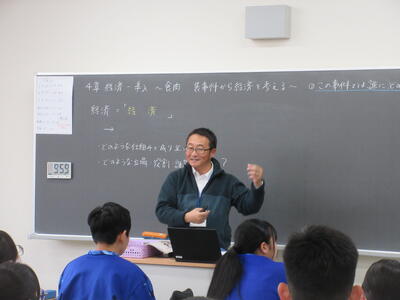

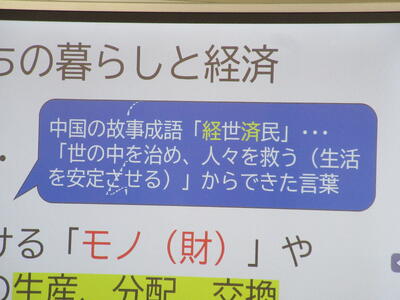

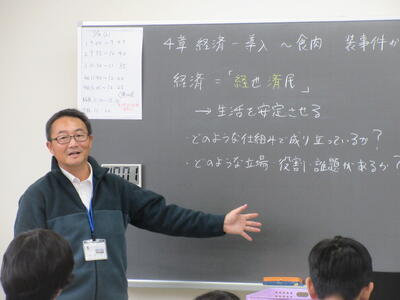

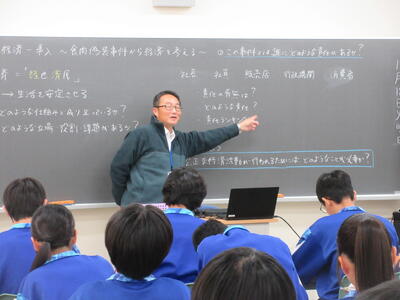

▼3年生の社会科の授業。鴇田教頭先生による、経済についての特別授業が行われています。大きなテーマの学習も身近な内容と直結して考えることで、興味を持って授業に入り込めます。

▼第1グラウンドでは、2年生が保健体育の授業でハンドボールに取り組んでいました。どう攻撃を仕掛けていくべきか、サッカー部の名監督でもある小竹森先生は戦術面での指示も具体的です。

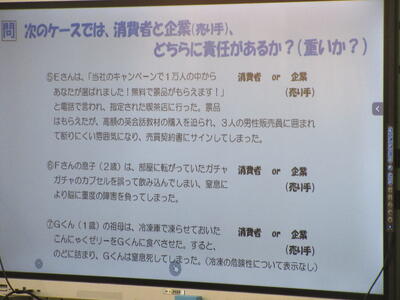

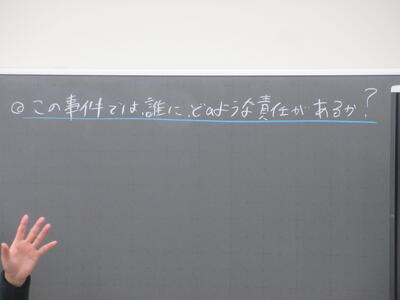

▼3校時、3年生の社会科の授業。ここでも鴇田教頭先生による特別授業が行われています。消費者か企業か、どちらに責任があるのか、鴇田教頭先生ご自身の経験を題材として、わかりやすく楽しく話が進められていきます。どんな学習にも今の自分との、他の分野との繋がりがある。それを子ども達に実感させたい、と情熱を持って社会科授業に取り組む鴇田教頭先生です。

☆11月25日(火)歴史に残る全校応援団「引き継ぎ式」!!

本日5校時終了後、第1体育館にて全校応援団の「引き継ぎ式」が行われました。

▼第1体育館に整然と入場してきた子ども達。間もなく「引き継ぎ式」が始まります。

▼気合いの入った太鼓担当団員の合図で、新旧の全校応援団が入場してきました。

▼勢揃いした新旧全校応援団。3年生からは感謝の言葉が、2年生からはこれからの意気込みが堂々と語られました。

▼3年生全校応援団による最後の全校応援。これまで全校生徒を懸命に引っ張ってきた全校応援団のメンバー達。気迫あふれる最後の応援です。

▼応援団旗と腕章が新全校応援団に引き継がれました。

▼新全校応援団による、これまで南流中を引っ張ってくれた3年生へのエールが送られました。新全校応援団員達も初めてとは思えない堂々たる、気合いの入った、見事な応援です!!

▼新旧の全校応援団が勢いよく退場していきます。南流中の歴史に残る見事な「引き継ぎ式」もこうして幕を閉じました。

▼全校生徒が退場した後の第1体育館では、全校応援団の指導を担当した腰越先生へ、団員達から感謝の色紙が贈呈されました。

☆11月25日(火)生きる上で大切なことを考える子ども達!!

3連休明けの月曜日。11月最終週を迎えました。冬休みまであと一月。充実した2学期も、過ぎてみればあっという間だったように感じます。この数ヶ月でも間違いなく成長している子ども達。残りの一月も大切に過ごして欲しいですね。

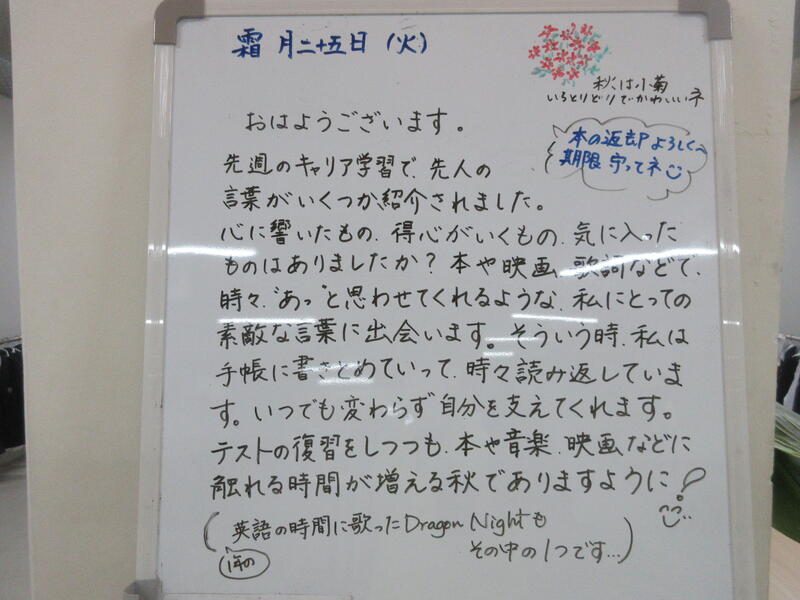

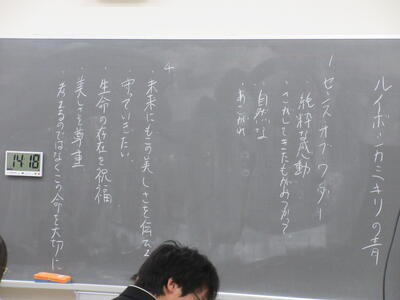

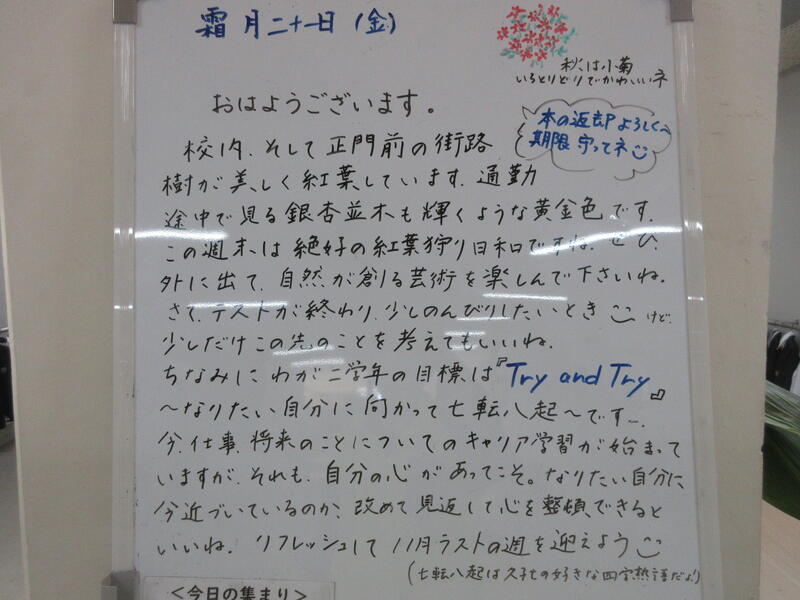

▼C棟2階のホワイトボード。今朝も学年主任の渡邉久子先生からの丁寧な文字のメッセージが書かれていました。皆さんにとって、心に響く素敵な言葉、自分を支えてくれる言葉って何ですか?

▼午前中の授業では、多くのクラスで後期中間試験のテスト返却が行われていました。みんな、大切なのはここからだよ!!

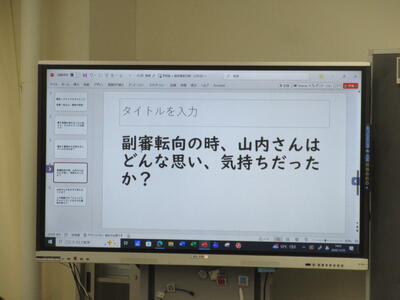

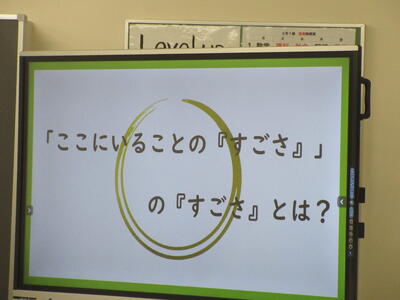

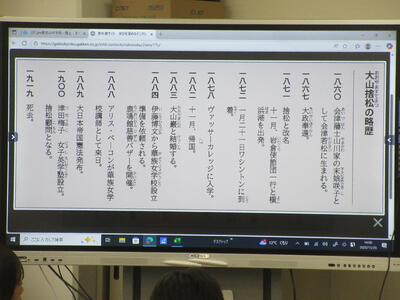

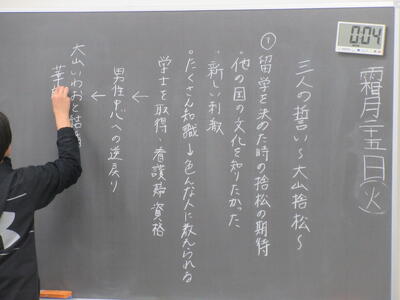

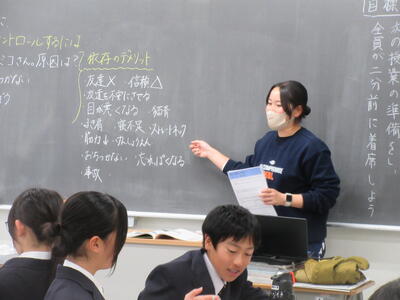

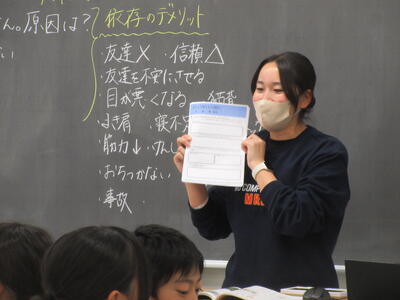

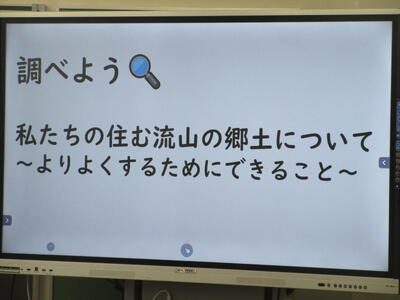

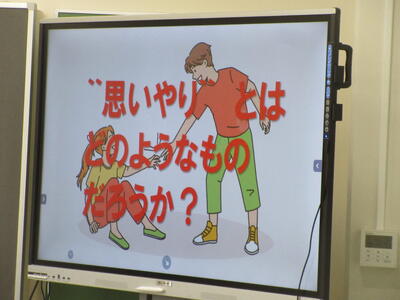

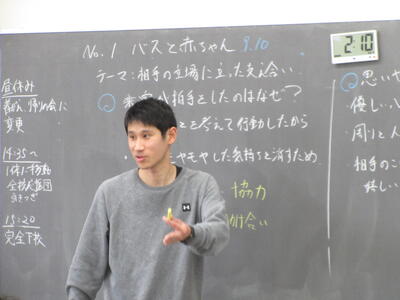

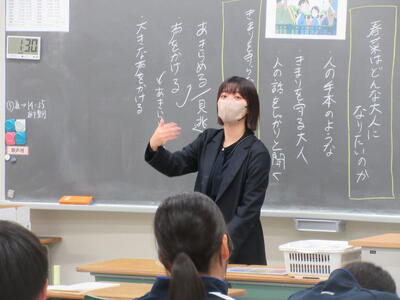

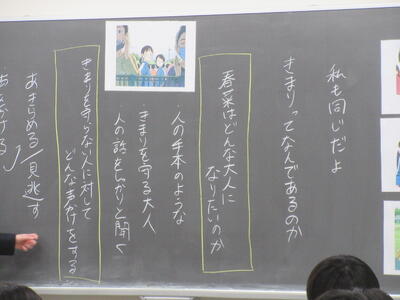

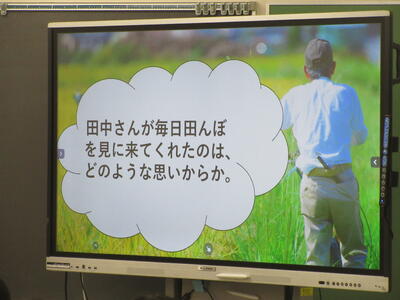

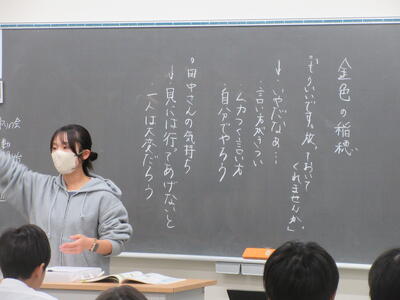

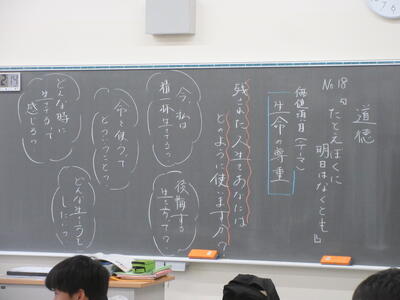

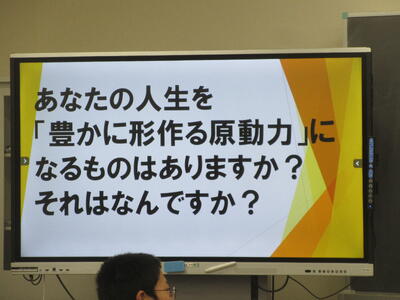

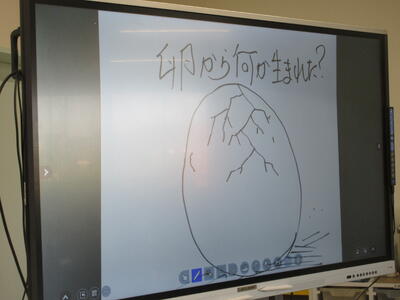

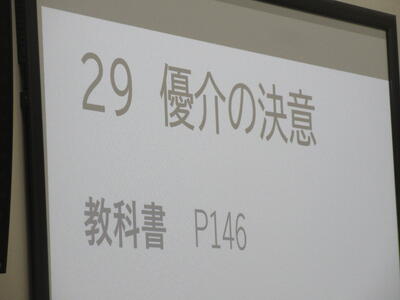

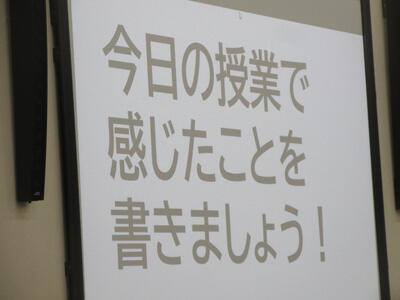

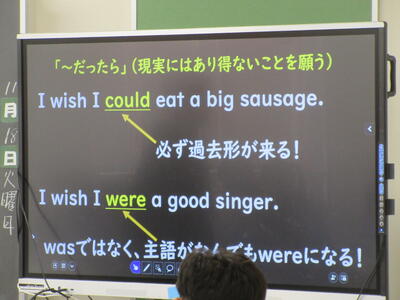

▼5校時。全学級で道徳の授業が行われています。学級担任以外の多くの先生方が担当しています。授業の終末の時間では、子ども達も自分の考えをまとめていきます。子ども達と考えていきたいことがあふれ出す先生達。下は2年生の授業の様子です。

▼1年生の授業の様子。

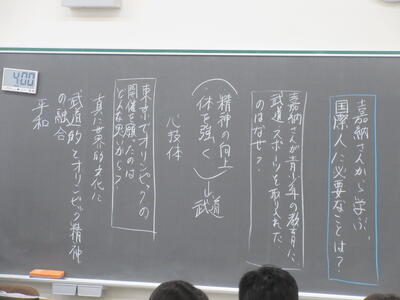

▼3年生の授業の様子。

☆11月25日(火)「いい和食の日」献立週間「かつおの甘辛しょうがソース」!!

今日の給食は【わかめごはん、かつおの甘辛しょうがソース、ごま和え、白菜けんちん汁、牛乳】です。

今週は和食献立週間です 11月24日が「いい日本食の日」の語呂合わせから「和食の日」と制定されているため、それにちなみ、和食献立を取り入れました。和食は日本の自然や歴史から生まれ、昔から受け継いできた世界に誇る食の文化です

和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されてから、今年で11年目を迎えました。和食文化の特徴は、様々ですが、中でも「多様で新鮮な食材の味わいを活用していること」などがあります。これは、日本列島の地形が南北に長く、色々な環境を含むため、世界でも有数の生物多様性をもつ地域であることが関係しています

他にも、和食の特徴として、「自然の美しさの表現していること」や「年中行事とのかかわりがあること」、そして「バランスが良く健康的な食生活」という特徴もあります。日本列島には季節の移ろいがあり、食材の旬を活かしていることもあげられます。和食について知ることで、もっとおいしく食べることができます。自分の好きな和食について、調べてみるのもおすすめです。ぜひ探してみましょう

今日は、春と秋の2度旬を迎える魚、かつおを油で揚げてから、しょうがをきかせたタレをかけました。ごはんと合わせて食べましょう

副校長の食レポ

11月は記念日がたくさんあります。3日は文化の日、11日はポッキーの日、17日将棋の日、19日世界こどもの日、22日はいい夫婦の日、23日勤労感謝の日、26日いい風呂の日等々。その中で給食に最も関係しているのが、24日和食の日。これを外してはいけません!!そういう訳で、今日は純和食を堪能しました。かつおの甘辛いタレが食欲をそそるメニューは、ふっくらわかめご飯にとっても合いました。付け合わせのごま合えは野菜がたっぷりで、一口食べるごとに、ごまの風味が口の中に広がりました。白菜のけんちん汁は、具だくさんで食べ応えがあり、優しい味付けでしたが、私は特に里芋の柔らかい食感がとても印象的でした。今日も最高の給食を作ってくださった栄養教諭の先生、調理員の皆さん、ありがとうございました!!

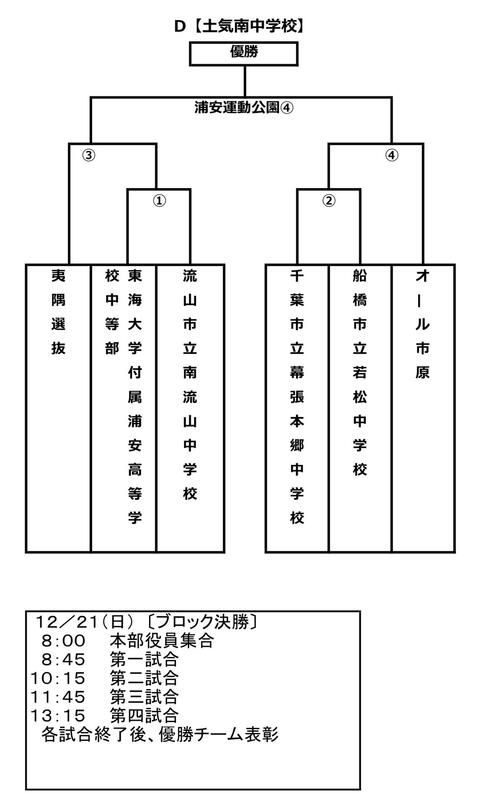

☆11月24日(月)野球部1年生、決勝進出!!~千葉県中学1年生大会~

11月22日(土)、「第26回千葉県中学1年生野球大会(フェスティバル大会)」が県内5カ所の会場にて開催されました。学校単独チームはもちろん、クラブチームや選抜チーム、合同チームも含めて、各地区予選を勝ち上がってきた25チームによって争われるこの大会。各チームは6~7チームずつで構成されるAからDの4つのブロックに分かれ、それぞれのブロック毎に優勝の栄冠を目指します。

Dブロックの本校は初戦、千葉市立土気南中グラウンドにて強豪の東海大浦安中と対戦。0対4と一方的にリードされた最終5回裏に見事5点を取り、劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めました。続く準決勝、夷隅選抜チームとの対戦でも初戦の勢いのまま、2回までに7点を獲得。最終的に7対0の3回コールドで勝利を掴みました。

市内1年生大会、葛北代表決定戦、そしてこの日の2試合まで、順調に勝ちを積み重ねてきた本校野球部1年生。決勝戦は浦安市運動公園野球場にて来月12月21日(日)午後1時15分プレーボールです。頑張る野球部1年生チームへの引き続きの応援、よろしくお願いします!!

なお、本日も保護者の方から子ども達の素敵な写真を多数ご提供頂きました。ありがとうございました!!

☆11月23日(日)「日本一温かい学校」を行動で、形で示す!!~青少年健全育成推進大会~

昨日11月22日(土)、流山市文化会館ホールにて、本年度の「流山市青少年健全育成推進大会」が開催されました。この大会は、市民が青少年の健全な育成に対する理解を深め、その啓発活動を積極的に推進することを目的としています。そして、この大会を通じて、次代を担う青少年の健全育成の気運を高めることを目指しています。

本校からは「善行少年」として池田萌乃さん、村主心美さん、緒方樹里さん、松雪唯さんの4名と、ポスターの部で小高紗采さん(3年)、飯尾柚希さん(1年)の2名の合計6名が表彰されました。

その後、樫村あい子会長からのご挨拶に続き、井崎義治流山市長を始めとする来賓の方々からお祝いの言葉。アトラクションとして、先日の「流山市青少年の主張大会」で最優秀賞を受賞した東深井中と流山高校の生徒による見事な発表、そして流山北小学校吹奏楽部の堂々とした演奏も披露され、大会を大いに盛り上げました。

「日本一温かい学校」を目指す南流山中学校。善行少年、そしてポスターに入選した6名は、まさにそれを行動で、形で示してくれたと言えます。6名の皆さん、本当におめでとうございます!!

▼チームプレーで迅速な行動をした池田萌乃さん、村主心美さん、緒方構里さん、松雪唯さんの4名。

【表彰理由】(大会冊子内の原文のまま)

「2025年7月15日(火)午前7時50分頃、通学している中学校への登校中、自転車に乗った中学生が自転車ごと道路に倒れ込む姿を目撃した。被推薦者 4名(池田萌乃、村主心美、緒方構里、松雪唯)は、すぐに倒れた中学生に駆け寄って声をかけ、二次的な事故に巻き込まれないよう安全な場所で介抱した。転倒した中学生は、走行中にめまいがしたようで、顔色が悪く、起き上がるのが困難な様子であった。緒方、松雪の2名は、事故現場付近に居住する成人女性に助けを求め、救急車の要請を依頼した。また、女性の携帯電話を借り、学校に電話をかけて助けを求めた。池田、村主の2名は、事故現場付近の病院に駆けつけ、救助を求めた。

4名の迅速な行動により、転倒した中学生は救急隊員の応急処置を受けた後、速やかに現場付近の病院に搬送され、事なきを得た。事故を見逃さずに助けようとする姿勢と、咄嗟の判断で周囲の大人に助けを求める行動は、大変素晴らしいものであった。救助された中学生及びその保護者は、4名に大変感謝していた。」

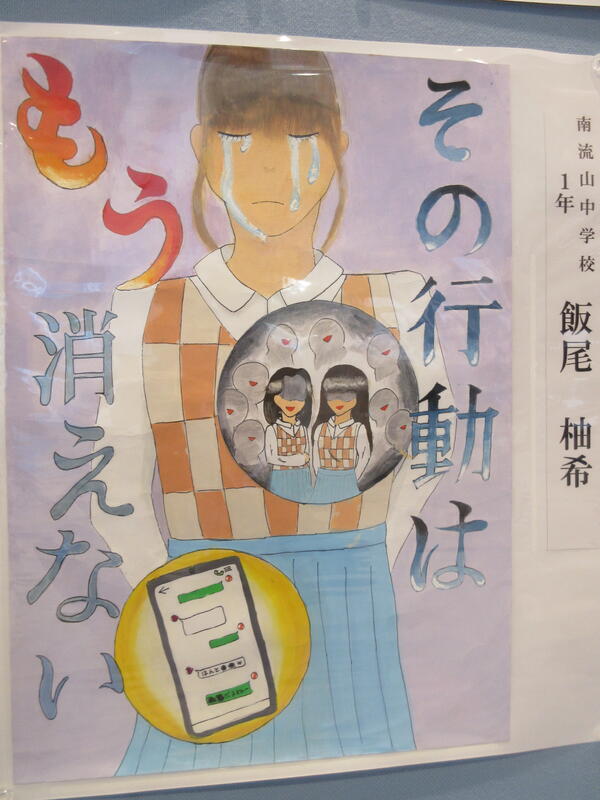

▼ポスターの部で入選した飯尾柚希さん(1年)とその作品「その行動はもう消えない」。SNSの使用について、見る人に注意を呼びかけています。

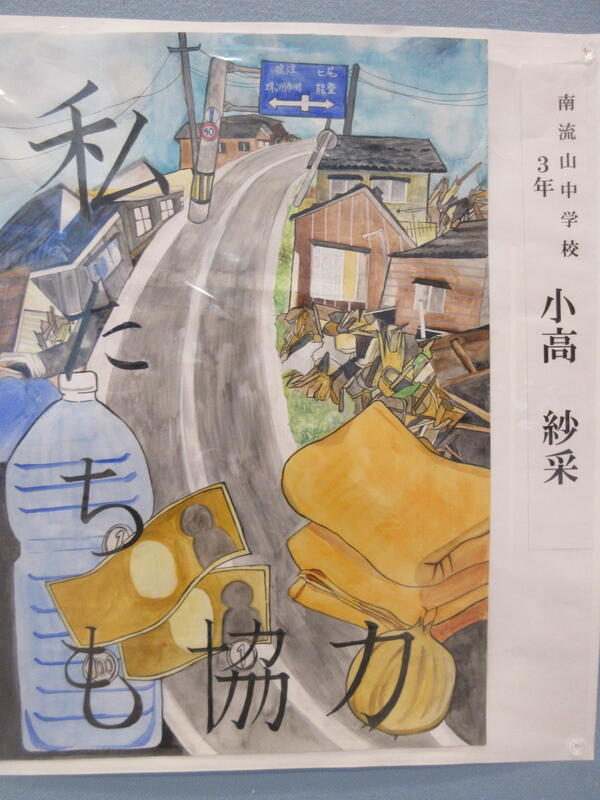

▼同じくポスターの部で入選した小高紗采さん(3年)とその作品「私たちも協力」。能登地震への募金や物資寄付についての協力を呼びかけています。

▼善行少年表彰を受賞した皆さん

▼ポスターの部で入賞された皆さん

☆11月22日(土)森川さん、見事金賞!!~流山市防犯ポスター表彰式~

11月21日(金)午後5時から流山市役所において、「令和7年度 防犯ポスター表彰式」が行われました。この防犯ポスター展は、青少年の健全育成と県民の防犯意識の高揚を図ることを目的に、千葉県警察と千葉県防犯協会の共催により毎年募集が行われているもの。

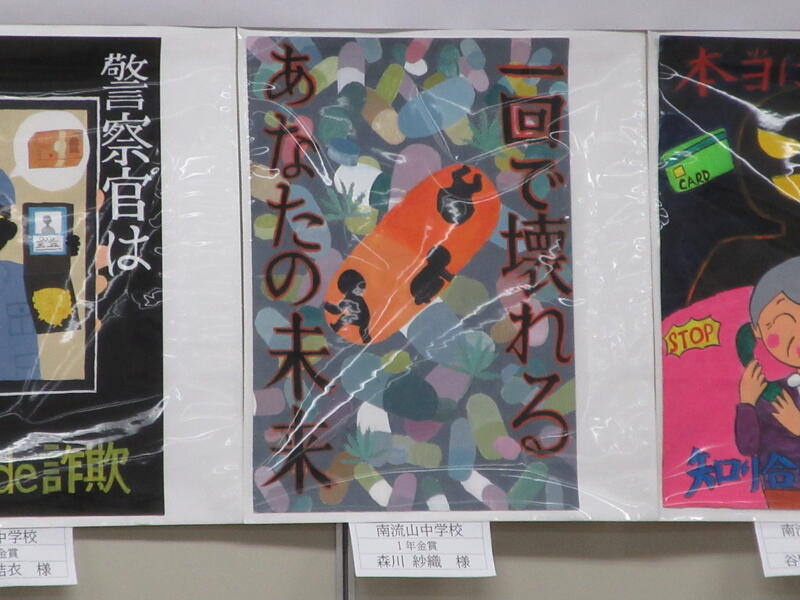

今年度のポスター展では、本校から出品された森川紗織さん(1年)の「一回で壊れる あなたの未来」が1年生の全作品の中での最高賞、金賞に輝き、井崎義治流山市長から賞状が手渡されました。

森川さんの作品を始め、今回の入賞作品は市内各所で掲示される予定。こうしたポスターがきっかけとなり、流山市が犯罪の少ない、安心安全で暮らしやすいまちになることを祈りたいですね。

▼森川さんの作品。薬物乱用の恐ろしさを訴えた見事な作品です。

▼表彰式終了後は、流山市長、流山市教育長、流山警察署長、それに表彰式に駆けつけてくださったお父様と写真撮影。

☆11月21日(金)3年6・7組、研究授業で頑張る!!

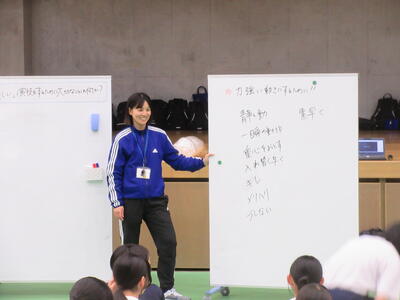

本日午後、流山市教育研究会の中学校保健体育部会が、本校第2体育館を会場に行われました。この研究会には市内中学校の保健体育科の先生方が多数集結。3年6・7組の女子体育「空手」を題材とした鮒藻先生の研究授業を参観されました。

授業の中では、子ども達がグループごとに創作した空手の型を披露。音楽に合わせリズムに乗ったそれぞれの型は、キビキビとした動きの中にも、楽しさがあふれています。やる気に満ちた子ども達の姿は最後まで変わらず、楽しさ一杯の空手の授業時間はあっという間に終了しました。

市内の中学校の先生方も、南流中の子ども達の頑張る姿に大変驚いた様子。授業終了後の振り返りの会でも、多くの先生方からお褒めの言葉を頂戴しました。

今年も全国学校空手道コンクールに挑戦する南流中の子ども達。そして、今年は3年生も創作部門に挑戦することになっています。これからの頑張りにも期待したいですね!!

☆11月21日(金)急激に成長を遂げる子ども達!!

週末金曜日の南流中。今週も強力な「チーム南流」の皆様方が、南流中生の安全をしっかりと見守ってくださいました。

いつも参加してくださる流山小のPTA会長さんに加えて、今朝は江戸川台小のPTA会長さんも加わり、子ども達を確実にガード。「チーム南流」の輪は広がり続けています!! 「チーム南流」の皆様、本当にありがとうございます!!

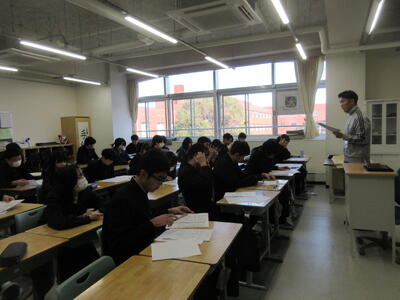

▼3年生の授業の様子。今日は流教研が実施されるため、午前中3時間で学校は終了。いつもにも増して集中を高めている子ども達です。

▼今日も鴇田教頭先生による、社会科公民「消費者の権利」をテーマに特別授業が行われていました。

▼宮崎先生の国語科の授業。グループごとにディベートへ向けての準備が行われていました。

▼2年生の授業の様子。

▼C棟2階のホワイトボード。河崎先生から子ども達へメッセージが書かれています。将来へ向けて今の自分を客観的に見つめることって、大切なことですね。

▼被服室、家庭科の授業の様子。

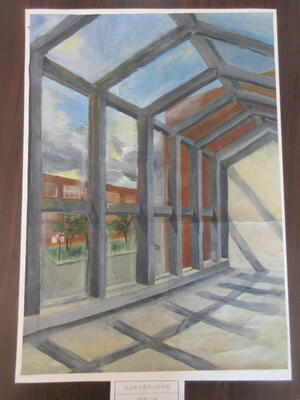

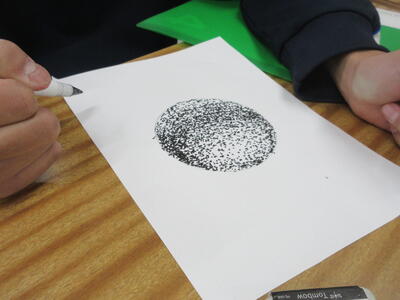

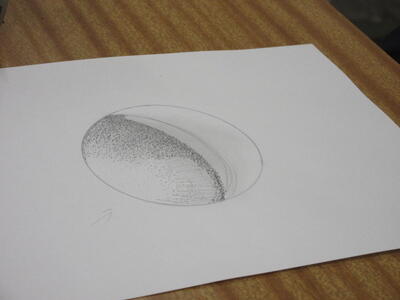

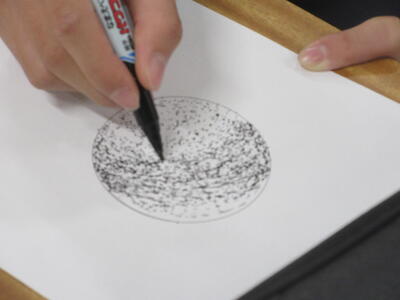

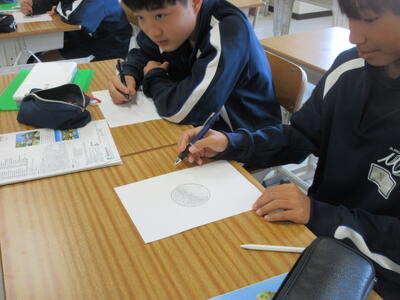

▼第1美術室での美術の授業。子ども達がペンで球体を描くコンコンという音だけが響いています。すごい集中力です!!

▼1年生の授業の様子。

▼ひまわり学級では、流山市小中学校作品展に出品する、全員での共同作品作りが行われていました。

▼穏やかで澄み切った青空の下、第1グラウンドではハンドボールの練習が行われていました。シュート練習では明らかに上手になっているのがわかります。子ども達の成長速度は、いつもながら驚くばかりです!!

☆11月20日(木)3年生、3パターンで写真撮影!!

冷え込みが厳しくなってきた今朝の南流中。 全学年とも後期中間試験が終了し、子ども達もほっと一息つきたいところだと思いますが、3年生を筆頭にどの学年も授業の集中は変わりません。

▼3年生の授業の様子。進路決定まで全員で頑張る子ども達です。

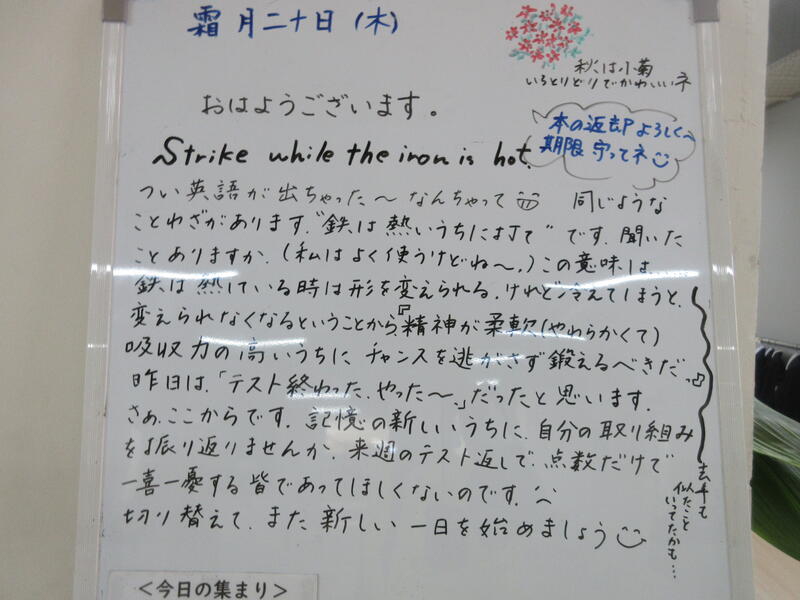

▼C棟2階のホワイトボード。テストを終えた子ども達に送る河崎先生からのメッセージ。「記憶の新しいうちに、自分の取り組みを振り返りませんか。来週のテストで一喜一憂する皆であって欲しくないのです」の言葉。今こそ次への飛躍へのチャンスと捉えてテストを再度振り返ってみて欲しいですね。

Today is the first day of the rest of your life.(今日は残りの人生の最初の日)の言葉もあります。いつ始めても遅すぎると言うことはありません。一日一日が自分の残りの人生で初日なのです。常に新たな気持ちで頑張りたいものですね。

▼2年生の授業の様子。

▼調理室では、1年生の子ども達が「きゅうり」の切り方テストの後の試食と片付けの真っ最中。試食後、みんなてきぱきと片付けを行っています。

▼D棟3階~4階のホールでは、鴇田教頭先生による3年生2クラス合同の社会科「食肉偽装事件から経済を考える」の特別授業(→火曜日の授業の様子はこちら)。大学の授業のような雰囲気。どの子も真剣な表情でスクリーンを見つめます。

▼1年生の授業の様子。

▼A棟3階の空き教室では、3年生が入試用と卒業アルバム用の写真撮影を行っています。始めに入試用写真の部屋では真面目な表情、その後、卒業アルバム用写真の部屋に移動して、ポーズ無しでにこやかな表情、そしてポーズありで楽しそうな表情。子ども達の3つのギャップがなんとも可愛らしいですね!!

☆11月20日(木)具材のうまみたっぷりの「焼きビーフン」!!

今日の給食は【ごはん、ヤンニョムチキン、焼きビーフン、大根とわかめのピリ辛スープ、牛乳】です。

今日は「焼きビーフン」について紹介します。

ビーフンは、主な原料に米を粉状にした、米粉を使い、めんの形に加工したものです。米と同じ栄養成分であり、主に炭水化物を含みます。調理すると、お米の風味と歯ごたえがあるのが特徴です。また、肉類などのたんぱく質食品や野菜など、色々な食品を組み合わせて調理することで、一品で栄養バランスが良くなります

ビーフンの起源は古く、紀元前220年頃、秦の始皇帝が中国統一を成し遂げた頃の中国南部と考えられています日本に初めて伝わったのは、明治36年の現在の万博に相当する博覧会でした。実際に家庭でビーフンが食べられるようになったのは戦後であり、現在は特に九州地方での個人消費量が多いと言われています。今日はたっぷりの野菜とベーコンのうま味がよく染みこんだ焼きビーフンにしています。よくかんで食べましょう。

副校長の食レポ

今日は韓国と中国料理の見事なコラボレーション!!「ヤンニョムチキン」は、甘辛い味付けでご飯がとても進みました。一気に食べるとすぐなくなってしまうので、少しずつ味わいながらいただきました。栄養士の先生の説明にあった自慢の「焼きビーフン」は、自慢するだけあって、ボリュームがあり、とってもおいしかったです。「大根とわかめのピリ辛スープ」は、パンチの効いた味つけと柔らかくてとろけるような野菜の入ったスープで、水分もしっかり摂ることができました。今日も栄養教諭の先生、調理員の皆さん、おいしい給食を作ってくださり、ありがとうございました!!

☆11月19日(水)見て、聞いて、感じたことを堂々と発表!!~北方領土返還要求運動 千葉県民大会~

本日午後1時30分から、千葉市にあるホテルプラザ菜の花 3階「菜の花」にて「北方領土返還要求運動 千葉県民大会」(→詳細はこちら)が開催されました。

本校からは、夏休み中の8月25日から27日に「北方領土返還要求運動 千葉県民会議 青少年等現地視察事業」で、東葛飾地区70以上の中学校を代表して北方領土隣接地域を訪れたメンバーが再び集結。メンバーを代表して生徒会長も務めた伊藤帆七海さん(3年)が登壇しました。伊藤さんは現地で実際に見聞きしたことや、そこから感じた北方領土問題について、何とかして広めていきたいという思いを、当事者の方々の思いに寄り添いながら、丁寧に発表しました。

メンバー達は他の学校の発表からも大きな刺激を受けた様子。また、元島民の方からはオンラインで「島に自由に行かせてほしい」「もう一度お墓に手を合わせたい」といったお話をお聞きすることができ、改めてこの問題への認識を深める必要性を強く感じました。

これからを生きる子ども達には、この問題が平和的な対話で解決されるよう、歴史を始め多くのことを学び、国際感覚を磨いてほしいと思います。また、何よりも互いの違いを認め、相手を尊重する態度を持った、心の広い人になってほしいと思います。その延長線上にこそ、小さいけれどこの問題への解決の糸口があるのではないでしょうか。

北方領土隣接地域視察を終えて~引率した渡邉里奈先生からの報告書.pdf

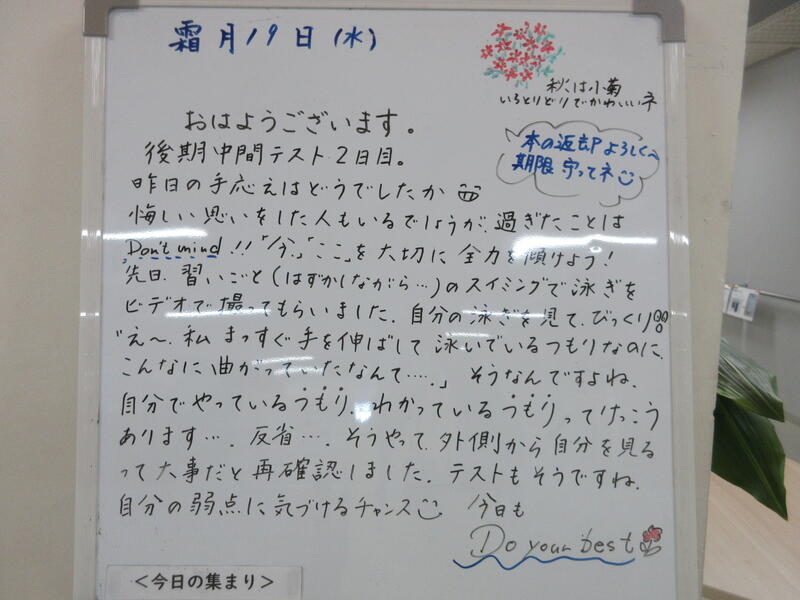

☆11月19日(水)テスト2日目も頑張る子ども達!!

日ごとに寒さが厳しくなってきた今朝の南流中。1・2年生は後期中間試験の2日目を迎えました。

▼C棟2階のホワイトボード。河崎先生から子ども達へのメッセージが書かれています。試験は「自分の弱点に気づけるチャンス」と捉えることは絶対に必要です。その意味では、テスト前はもちろんのこと、テスト後の振り返りも大切になりますね。

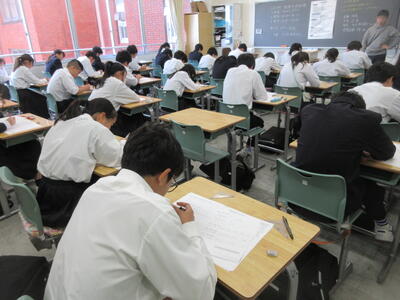

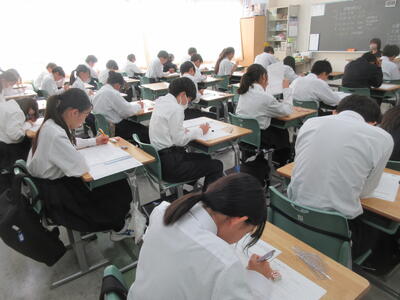

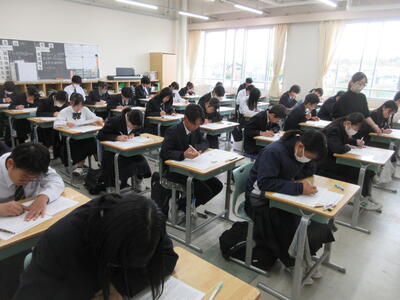

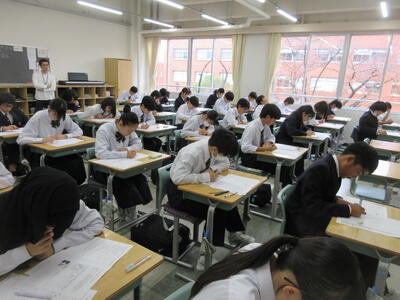

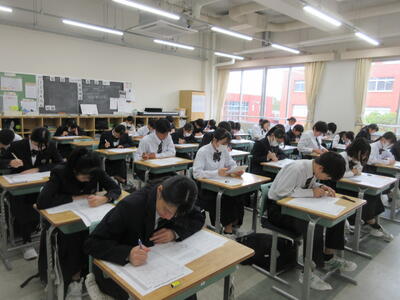

▼1・2年生の中間試験の様子。みんな、頑張れ!!

▼3年生の教室ではテスト返却が行われているところも。

▼ひまわり学級では、教務主任の深尾先生も交えて面接練習。緊張感が漂いますが、一生懸命に頑張っています。

▼E棟5階の音楽室では、3年生が集まって「サクラ色」の合唱練習が行われていました。まだ練習の段階ではありますが、素晴らしい合唱に何だか胸がジーンとします。南流中の桜のつぼみが開花を控える4ヶ月後、3年生の子ども達が、どうか堂々と胸張って南流中から旅立っていけますように。

☆11月18日(火)阿部先生、渾身の「命」の授業!!

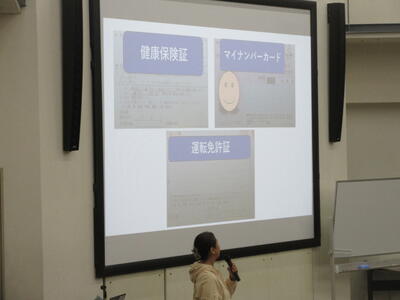

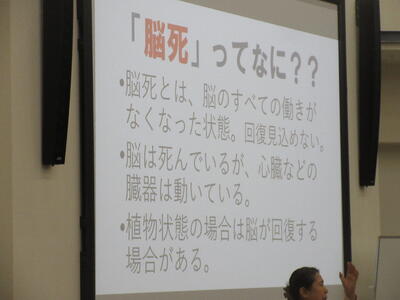

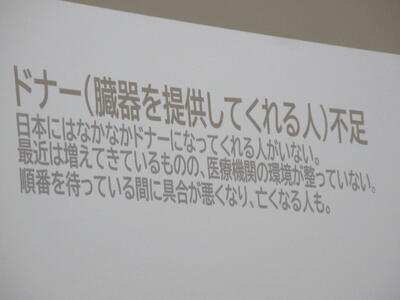

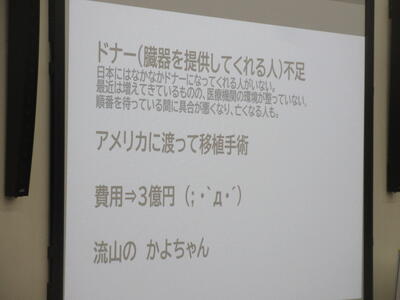

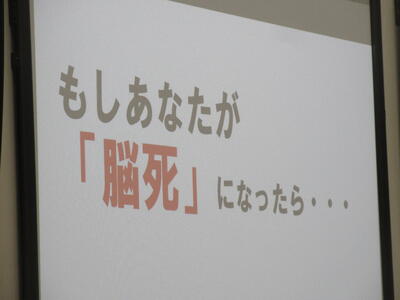

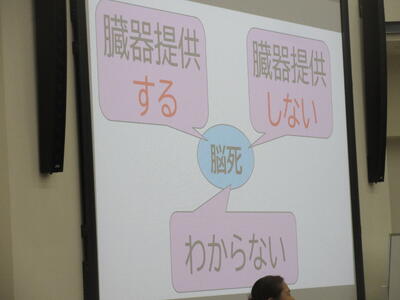

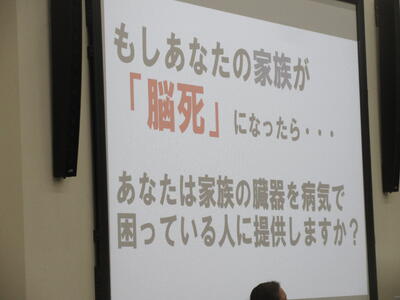

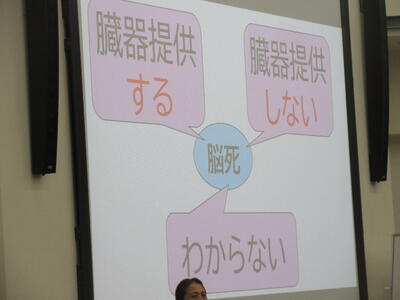

本日3校時、D棟3階~4階のホールにて、阿部先生による3年生全員に対しての道徳の授業が行われました。

自分がもしも「脳死」状態に陥ったときに、臓器を提供する意志があるかどうか。それでは、自分の大切な家族だったらどうか。そうしたことを考えることで、あらためて「命」の大切さについて考える授業。

子ども達はこれまでの自分の歩みを振り返りつつ、この難しいテーマについて真剣に自分の考えを巡らせていました。最後に阿部先生は、ご自身のお子様を亡くされた辛い経験とともに、その時の思いを率直に話すことで、子ども達に命の重みを、命の意味を、懸命に伝えようとしていきます。

何が正解はわからないし、その場にならないと判断はできないこともあります。それでもこの授業の最後、阿部先生と挨拶を交わす子ども達の表情には以前にも増して、優しさや温かさ、そして、なぜか力強さも垣間見えます。子ども達にとって大切な時間となったことは間違いありません。

阿部先生、先生の思いは確実に子ども達に伝わりましたよ。本当にありがとうございました!!

☆11月18日(火)食肉偽装事件から「経済」を考える~鴇田教頭先生の特別授業~

▼1・2年生は後期中間試験中ですが、3年生は通常通りの授業。学習に取り組む子ども達の真剣な表情はいつもと変わりません。周囲の仲間と、あるいはグループ内で、活発に話し合いを行う子ども達。A棟では3年生の頑張る姿が広がります。

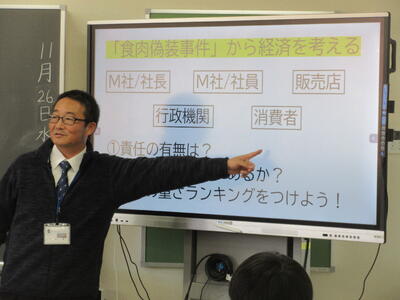

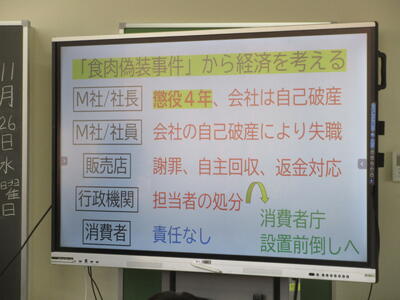

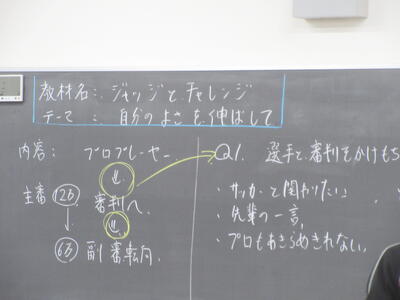

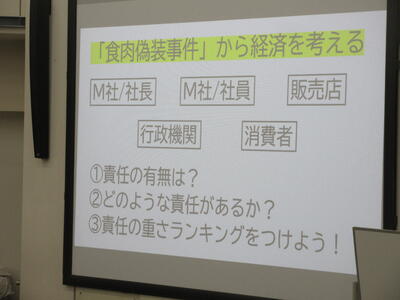

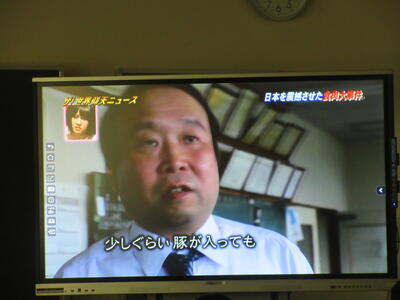

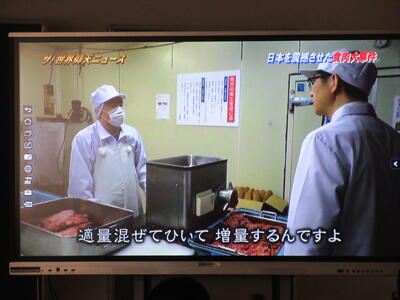

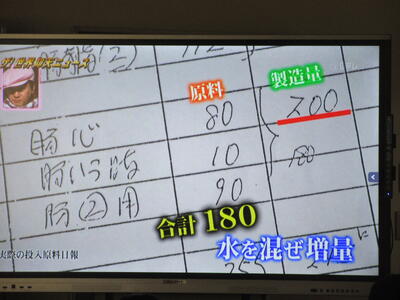

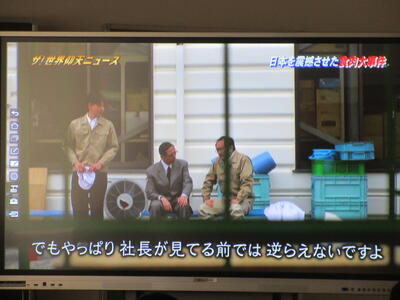

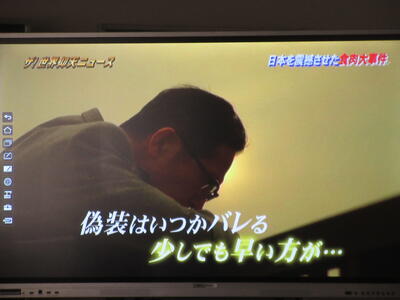

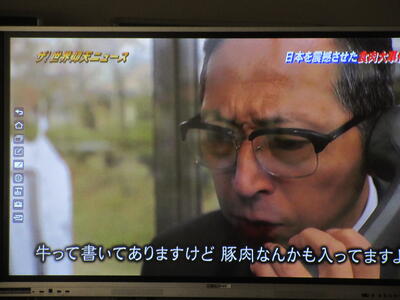

▼2校時の3年1組。鴇田教頭先生による社会科公民、「経済」についての特別授業が行われていました。テーマは「食肉偽装事件から経済を考える」。教頭先生の話に吸い込まれていく子ども達です。

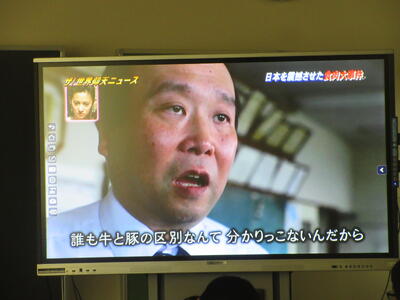

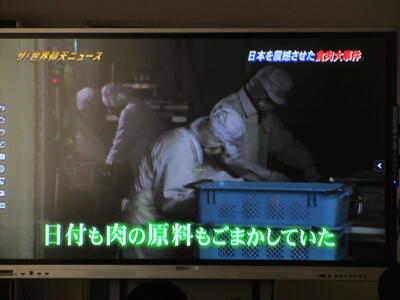

▼2007年、実際に日本で起きた食肉偽装事件の再現VTRを見ながら、誰にどのような責任があるのか考えていきます。

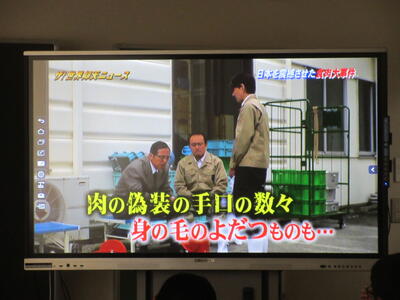

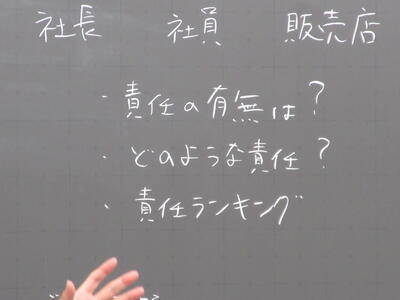

▼偽装事件を起こした社長、社長に逆らえずに偽装工作を続けた社員、偽装肉を売っていた販売店、内部告発があったにもかかわらず動かなかった行政機関、偽装肉を購入していた消費者、それぞれについて責任の有無、どのような責任があるかを考えていきます。

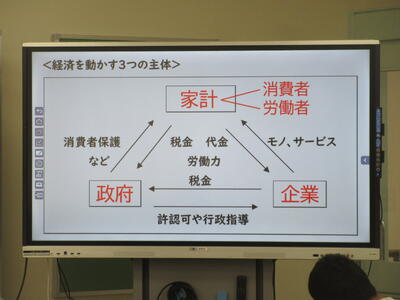

▼こうした事件を通して経済を動かす3つの主体が浮き彫りになります。

▲「経済」についての学習の導入として、子ども達に主体的に考えさせたいと願い、今回の授業を組み立てた鴇田教頭先生。食肉偽装事件を単なる一つの企業による事件として見るだけでなく、そこから現代社会の経済活動のあり方まで考えた子ども達。現代の経済の仕組みを多角的に捉える貴重な時間となりました。

☆11月18日(火)1・2年生のみんな、頑張れ!!

だんだんと冷え込みが厳しくなってきた今日の南流中。1・2年生は後期中間試験の1日目となりました。子ども達全員が努力の成果を発揮できますように。

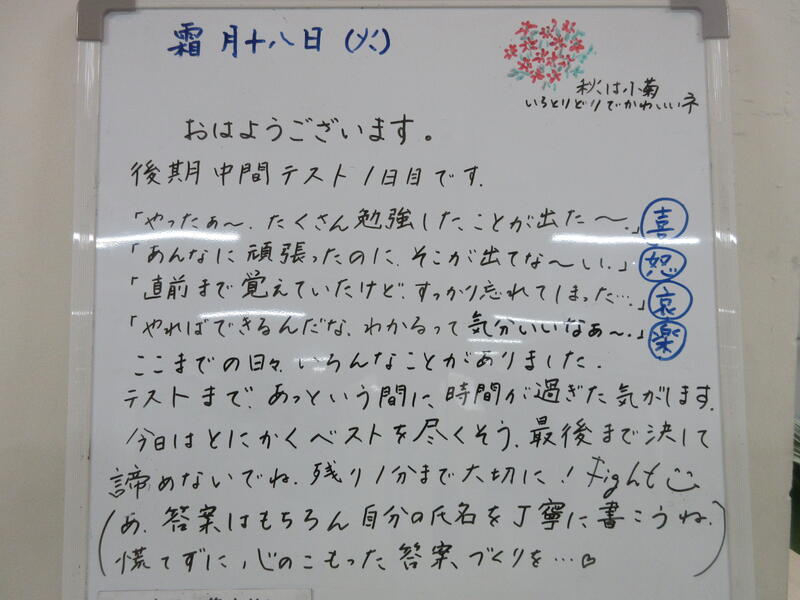

▼C棟2階のホワイトボード。河崎先生から子ども達へ、テストを迎えるにあたっての思いが書かれていました。「心のこもった答案づくり」の言葉。そういえば、このホワイトボードに書かれている先生達の文字はいつも丁寧。子ども達への温かい思いが込められているからですね。

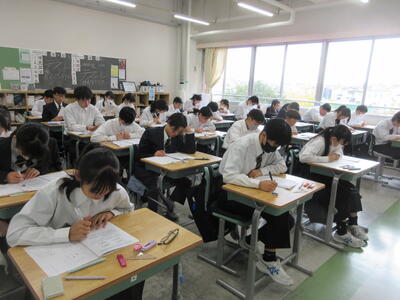

▼1・2年生のテストが始まりました。みんな、頑張れ!!

▼ひまわり学級では「作業学習」が行われています。子ども達も責任をもって一生懸命取り組んでいます。

☆11月18日(火)豆を食べよう「チリコンカン」!!

今日の給食は【きなこ揚げパン、チリコンカン、ポテトスープ、牛乳】です。

今日は「チリコンカン」について紹介します。

チリコンカンは、メキシコ料理由来のアメリカの郷土料理の一つで、テキサス州で考案されたといわれています。スペイン語で「チリコンカン」は「唐辛子と肉」という意味です現在では、アメリカ南部を中心に、家庭料理やファーストフード店でも提供される料理として、親しまれています。今日のチリコンカンには代表的な材料であるひき肉、玉ねぎ、トマトの他、豆類がたくさん入っています。大豆、ひよこ豆、金時豆の3種類で、それぞれ食感に特徴があるので、違いも味わいながら食べましょう

今日は、チリコンカンに合うメニューということで主食はパンの献立です。きなこ揚げパンのきなこも、原材料は大豆です。「畑の肉」と呼ばれるほど、良質な植物性のたんぱく質を豊富に含みます。しっかりと食べて、元気に過ごしましょう。