カテゴリ:給食

今日は1年2組の保護者様対象の給食試食会でした!!

今日は、1年2組の保護者様対象の給食試食会。少人数の実施でした。

食に関する相談を受けたり、アドバイスをしたり、和気あいあいの時間でした。

すくすく元気に成長してほしいです。

試食会のあとは、給食時間の参観を実施いたしました。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は7月の食育の日の献立「沖縄県の郷土料理」を紹介!!

今日の献立は、ごはん、牛乳、ターンム、クーブイリチー、イナムドゥチ、シークワーサーゼリーです。

今日は、食育の日の献立、沖縄県の郷土料理を紹介します。

沖縄の代表的な料理である「イナムドゥチ」は、『猪ムドゥチ』がなまって「イナムドゥチ」と言われるようになりました。

「イナムドゥチ」の『イナ』は『猪肉(ししにく)』のこと、『ムドゥチ』は『もどき』という意味です。『もどき』は模造品ということで、日本の料理名に『がんもどき』というのがありますが、そのもどきのことです。

これは沖縄料理(琉球料理)が、いろいろな形で日本料理の影響を受けていることを物語っていることを表しています。昔は、沖縄全島に猪がいたことから、猪を中心とした料理が食べられていました。この「イナムドゥチ」もそうです。しかし、次第にぶた肉が使われるようになりました。ぶた肉やしいたけ、豆腐、油揚げなどを使い、白みそで仕上げた具だくさんのみそ汁です。

「クーブイリチー」や「ターンム」も「イナムドゥチ」と同様に、お祝い事の時には、欠かせない料理として食べられています。沖縄県の食文化から生まれた料理を、味わって食べてください。

校長先生と児童の会食、今日で3年生72名が終了しました!!

6月20日から、校長先生との会食がはじまりました。

3年生、4年生、2年生、1年生、5年生、6年生の順番となります。

今日で3年生全員72名会食が終了です。

校長室から、毎日楽しい声が聞こえてきました。

2学期は、4年生からです。楽しみですね。

牛島小学校のつながる食育、第6保育所で食育教室を実施!!

今日は、牛島小学校からよく見える、近くの第6保育所で食育教室を実施しました。

昨年度より、子供たちの健やかな体と心の成長を願って、牛島小学校と第6保育所は食育の連携を深めております。

今回、便の具合から自分の体調を知ることができる、排便について学習させたいと考えました。

自分の健康のために、バランスのよい食事に心がけて「からだからのお便り」である「便」を意識してもらい

たいと思います。これから、暑い日が続きます。暑さから、普段より食生活が乱れがちになります。こまめに水分補給をして、バランスのとれた食生活を心がけてください。

3年生 とうもろこしの皮むき体験

今日は、今が旬のとうもろこしが給食にでます。

3年生が、全校児童の分のとうもろこしの皮むきをしました。

今では、いろいろな食材が1年中いつでも手に入り、食べることができます。

特に、とうもろこしは缶詰で食べることが多いため、旬が今の時期であることを知らない児童も多いと思います。

いろいろな食材が、生活の中で「旬」を感じることが少なくなりました。

「旬」のものはおいしくて栄養も豊富です。

とうもろこしには、大腸の働きを促す食物繊維が芋類よりも多く含まれます。疲労回復にも効果があるビタミンB

群や、その他カリウムやビタミンEなども多く含みます。暑さから疲れが出る夏には、とてもいいですね。

この時期に進んで食べましょう。

立派な3年生、にこにこ笑顔で学習に取り組みました。

今日は、8月生まれのバースデーランチでした!!

今日は、8月生まれの人のバースデーランチでした。

8月は夏休みなので、7月にやりました。

8月生まれの人は、児童35人、先生4人です。

給食委員会と音楽委員会から、お祝いのメッセージと演奏がありました。

-Happy Birthday!

Wishing you miles of smiles in coming years.

これからもずっと、たくさんの笑顔がありますように。

今日は、7月7日「七夕」にちなんだ献立です。

今日の献立は、麦ごはん、牛乳、あじの南部揚げ、味噌和え、天の川汁です。

今日の献立は、七夕にちなんだ献立です。

七夕とは、織姫(おりひめ)さまと彦星(ひこぼし)さまが天の川を渡って、1年に1度だけ出会える7月7日の夜のことです。短冊に願い事を書いて、笹竹に飾り付けます。

七夕の食べ物としては、伝統的なものの一つが「索餅(さくべい)」。です。

小麦粉や餅粉をひねって揚げたお菓子で、唐の時代に日本に伝わりました。

今でも奈良県では「麦縄」と呼ばれ、親しまれています。

索餅が、だんだんと進化していったものがそうめんです。

例えば宮城県仙台市では今も、400年の伝統を持つ「仙台七夕祭り」が行われていて、そうめんが定番の食べ物です。

索餅にもっとも近いお菓子が、かりんとうです。

かりんとうは唐菓子(とうがし・からくだもの)が原型とも、スペインの南蛮菓子がルーツともいわれています。

東北地方のかりんとうはバラエティ豊富です。秋田県には短冊形や落ち葉の形のかりんとう、岩手県には渦巻き形のかりんとうがあり、どれも個性のあるおいしさです。

夜、暗くなった頃に空を見上げてみよう。

今日は、星は見えるかな?

よーく目をこらしてみると、小さな星や大きな星、きらきら光ったりまたたく星が見られるかもしれません。

今日もおいしく召し上がってください。

1年生のクラス単位の学校給食試食会を少人数で実施いたしました。

今日は、1年1組の保護者の方を対象に、給食試食会を開催いたします。

今日の献立は、ターメリックライス、トマトソース、牛乳、サクシャキコロッケ、グリーンサラダです。

昨年度の埼玉県調理コンクールで1位の埼玉県教育委員会教育長賞をいただいた、学校のオリジナルの献立です。

ご家庭での、食の様子などを話し合いました。

その後は、教室で児童が給食を食べている様子を、参観していただきました。

今後も、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

7月の図書コラボ献立でした。

今日の献立は、黒パン、牛乳、鮭の香味焼き、フレンチサラダ、かぼちゃのスープです。

今日は、7月の図書コラボ献立で、かぼちゃスープから、【かぼちゃのスープ】を紹介します。

森の中の家に「ネコとリスとアヒル」の3びきが、一緒に暮らしていました。3びきはとっても仲良しです。毎日、同じ手順で作る3びきのかぼちゃスープは世界一の味です。

材料を切るのはネコ、かきまぜるのはリス、味つけはアヒルと分担が決まっています。

ところがある朝、アヒルがスープをかきまぜると言い出して、みんながおこって大げんかになりました。

とうとうアヒルが、家を飛び出してしまいました。

残されたネコとリスは心配してそわそわ、悲しい気持ちで森の中をさがし回ります。

しょんぼりして帰ると、温かい明りが家にともっています。「アヒルが帰ってきた!」喜んでの3びきで、だきあいました。そしてまた3びきでおいしいかぼちゃスープを作って楽しい時間を過ごしました。よかった、よかった。世界一のかぼちゃスープはこの3びきでしか作れないのかもしれません。

今日は、牛島小学校の調理員さんが【かぼちゃのスープ】をおいしく作ってくださいました。

残さずいただきましょう。

牛島小学校と第5保育所とのつながる食育!!

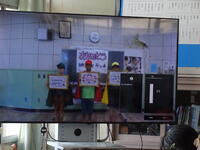

今日は、第5保育所で食育教室を実施してきました。

保育課の管理栄養士と連携し、年長組さんに「からだからのおたより」として、バランスの良い食事のとり方、食べた食事によって、便が違うことなどをお話してきました。

とても、元気にしっかりと学習をしてくれました。

みんな、良いお便りが届くといいですね。

7月のバースデーランチがありました。

7月生まれの人は、児童35人、先生4人です。

Happy birthday!

May your coming moment bring you lots of happiness.

これからたくさんの幸せがありますように。

給食委員会と音楽委員会から、お祝いのメッセージと演奏がありました。

7月の給食献立表と食育だよりをお届けします。

早いのもで、一年の半分が終わり、明日から7月になります。

気温の変化が著しいこの時季、体調を崩さないように気をつけましょう。

7月の献立表と食育だよりをお届けします。ぜひご覧ください。

今日は、「夏越しの献立」です。

今日の献立は、、雑穀ごはん、牛乳、かき揚げ、切り干し大根の和え物、田舎汁です。

今日は、「夏越の献立」です。

「夏越(なごし)ごはん」は、雑穀ごはんの上に「茅の輪(ちのわ)」をイメージした丸い食材をのせた行事食です。

その昔、蘇民将来(そみんしょうらい)が素盞嗚尊(すさのおのみこと)を「粟飯」でもてなしたという伝承に由来しています。

一年の前半の最終日にあたる6月30日に行われる大祓(おおはらえ)の神事(しんじ)「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、神社の鳥居の下や拝殿前などに茅(ちがや)や藁(わら)で作った大きな輪を設け、「茅の輪くぐり」を行って、一年の前半の罪や穢れ(けがれ)を祓い(はらい)、残りの半年間の無病息災を祈る行事です。

「雑穀入りごはん」と「茅の輪にちなんだ丸い食材」の2つの要素があるごはんを、夏越ごはんといいます。

みんなの無病息災を、お願いしたいと思います。

日本人の食生活の欧米化が進む現代、今一度、日本の文化とお米を見つめ直す機会としている行事食です。

今日もおいしく召し上がってください。

今日は、6月の図書コラボ献立です。

6月20日(火)

今日の献立は、ごはん、牛乳、揚げ餃子、ナムル、マーボー豆腐です。

今日は、図書コラボ献立です。

給食アンサンブルから、「マーボー豆腐」を紹介します。

主人公のももは中学生です。

ももはマーボー豆腐を、家族と出かけた中華料理店で食べました。

その時に食べたマーボー豆腐は熱くて辛くて、口の中が痛くなりました。

水を飲みこんでも、翌日までしびれが残ってしまいました。

友達に、マーボー豆腐の事を話してみたら「あそこのマーボー豆腐はおいしいよね!」と言うのでびっくりです。

さらに「あれが本場の味、ももも、大人になれば良さがわかるよ」とまで言われてしまいました。

ももは複雑な気持ちになり、中学生という思春期のせいだろうか、みんなはあの大人の辛さが美味しいと言うのに、自分は給食で食べるマイルドなほうが美味しいと思っています。

いろんな感情が交じり合い、自分の中で葛藤します。マーボー豆腐をめぐってももが少しずつ成長していく様子が描かれています。

ぜひ、みなさんも読んでみてください。

牛島小学校のマーボー豆腐も、ももが学校の給食で食べる味と同じで、マイルドに仕上げています。

今日は食育の日の献立「埼玉県の郷土料理」を紹介

今日は、埼玉県の郷土料理を紹介します。

黄金飯(こがねめし)は、秩父に伝わる料理です。

黄金飯(こがねめし)とは、あわ、ひえ、きびが入ったごはんのことで、旅の途中に秩父に立ち寄った殿様がそれを見て、「黄金色に輝くご飯だ』といったことから、その名が付いたということです。

現在では、お祭りごとやお祝いの時などのお膳に使われるようになっています。

豚肉の金山寺みそ焼きは、秩父では、金山寺みそは、箸をなめてしまうほどおいしいと「おなめ」と呼ばれ、ごはんのおかずの定番だったそうです。この金山寺みそを、使いました。

この金山寺みそは、いろいろな食材と合うのですが、特に豚肉とは相性がいいです。

体調を崩しやすいこの時季です。元気がでる豚肉を食べて、備えましょう。

新じゃがのそぼろ煮は、今が旬の新じゃがいもを使った「そぼろ煮」です。

今日の新じゃがいもは、地元春日部の大塚農園さんから届いたものです。

新じゃがいもは、通常のじゃがいもと比べて、皮が薄くやわらかく、みずみずしく、水分が多いのが特徴です。

大塚さんが大切に育てたじゃがいもを、給食調理員さんがおいしく作ってくださいました。

今日は、6月生まれの人のバースデーランチ!!

今日は6月生まれの人のバースデーランチでした。

6月生まれのみなさんは、児童40人先生2人でした。

6月生まれのみなさんには、お祝いケーキとりんごジュースがでました。

給食委員会からは、お祝いのメッセージ

音楽委員会からは、お祝いの演奏がありました。

Happy Birthday!

Wishing you miles of smiles in coming years.

第2回 学校運営協議会恒例の給食試食会!!

いつも牛島小学校のために、お世話になっている学校運営協議員のみなさま、ありがとうございます。

恒例の給食試食会!!児童のみならず、大人にも人気の揚げパンの献立です。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

今日は、春日部内牧産のトマトを使った献立です。

今日は、春日部トマトのボロネーゼふうパスタ、牛乳、ほうれん草とじゃこのサラダ、こまちゃん蒸しパンです。

今日は、地元春日部内牧で育った旬のトマトを使ったボロネーゼ風パスタを作りました。

トマトのほか、にんにく・玉ねぎ・にんじん・豚肉・チーズを使って、おいしくできました。

完食を目指してほしいと、思います。

5日目「早寝・早起き・朝ごはん運動」!!

今日は朝から雨ですが、給食委員会とボランティアの児童の元気な声で、牛島小学校の朝が始まりました。

起床時の脳はエネルギーが不足しているため、朝食から脳のエネルギーとなるブドウ糖をとらないと、集中力がなくなりイライラしやすくなります。

また、身体を動かすためにもブドウ糖が必要になるため、朝食を抜くと身体を動かすためブドウ糖も足りず、だるさや疲労を感じやすくなることもあります。

「朝ごはんを食べて登校しましょう!!」

4日目「早寝・早起き・朝ごはん運動」!!

気持ちの良い晴天の朝です。

今日も、給食委員会とボランティアの児童の元気な声が聞こえてきました。

朝食を食べると、心にも良い影響があることがわかっています。

朝食を食べる習慣のある人は集中力の欠如やイラつきが少なく、心の不調が少ないという研究データがあります。

また、小学生や中学生を対象にした研究では、毎日朝食を食べる人は家族や友人に対して「大切だ」と感じる心が育まれるという結果も出ているのです。

さらに、栄養バランスの良い朝食をよく噛んで食べると、精神活動の活発化につながることもわかっています。

これは、咀嚼筋を動かすことで脳の血行が良くなり、精神を安定させる働きのあるセロトニンという脳内物質が活性化するためです。

「朝ごはんを食べて登校しましょう。」