タグ:#かすかべプラスワン

#松尾芭蕉 の肖像画が #春日部 に伝来した理由

松尾芭蕉の肖像画などを展示する春季展示「かすかべ人物誌」も残すところあと1週間になりました。 #かすかべプラスワン

芭蕉の肖像画が、なぜ春日部に伝わったのか、前の記述では来てのお楽しみとしていましたが、ここで少し解説します。ネタバレですので、楽しみにされている方はご注意ください。

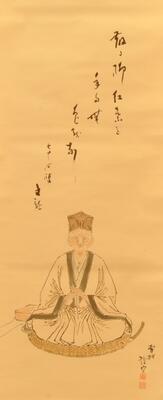

今回展示している松尾芭蕉の肖像の掛け軸は、備後の旧家と八丁目の仲蔵院に伝わったものです。

備後の旧家とは、代々在村医をつとめてきた石井家です。江戸時代中頃の石井家の当主文龍は、葛飾蕉門という江戸を中心とする俳諧の一派に加わり、当時の宗匠溝口素丸(幕臣)に師事し、俳諧に傾倒しました。葛飾蕉門は芭蕉の高弟山口素堂の系統を引く一派です。文龍の居住した備後村や周辺の村々では、18世紀半ばごろには地域の俳諧が盛んであり、この環境で幼少期・青年期を過ごした文龍が俳諧に傾倒したのは必然的であったのかもしれません。

文龍は素丸や兄弟子筋にあたる地域の俳人から俳諧を学び、師匠素丸の別号「宜春園」を継承して宗匠となり、地域の俳人に師事しました。その門人は数百人いたといわれています(石井敬三「東武地方武里の俳人石井文龍翁について」『武蔵野史談』1-2)。

前に紹介した芭蕉の肖像は、石井家に伝来したものです。文龍の師匠にあたる素丸自筆の芭蕉の句が書き込まれています。詳しい史料がなく、想像ですが、この肖像は、おそらく点取り俳諧などでよい成績を残した文龍に、師匠素丸が与えたものなのかもしれません。

文龍の生きた時代は、松尾芭蕉が「俳聖」として神格化される時代であり、「蕉風」を自称する俳諧サークルの活動が各地で活発になる時代でもありました。地域の文人たちは、芭蕉の命日を「芭蕉忌」として俳諧の場とし、これを俳題にもしながら、俳諧を創作したそうです。文龍の俳諧一派葛飾蕉門も「蕉門」と称しているように、芭蕉を敬慕し、その俳諧を継承していることを自負していました。文龍自身も西国巡礼の旅の途次に芭蕉の墓のある近江・義仲寺に立ち寄っていることから、「俳聖」芭蕉を敬慕していたものと考えられます。

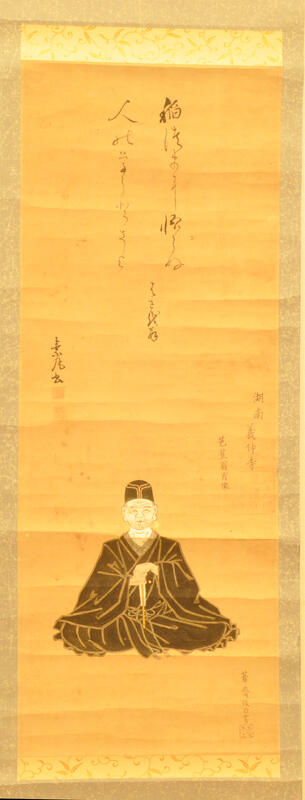

文龍の肖像も遺されています(展示中です)。

晩年の文龍の姿ですが、茶人帽に頭陀袋。芭蕉に似せて描かれているようです。肖像の上には「散る柳 紅葉をねたむ 色もなし」は辞世の句です。彼の墓石にも彫られていました。この句は、師匠素丸から秀作と評されたもののようです。このように、文龍は、芭蕉を敬い、師匠からおそらく与えられたであろう芭蕉の肖像を大切に保管し、これが現代に伝わったのです。

実は、 八丁目の仲蔵院に伝来した芭蕉の肖像も同様です。時代は下りますが、明治から大正期にかけて、仲蔵院の住職平原寛圓は、雪中庵という俳諧一派に加わっていました。雪中庵は芭蕉の高弟服部嵐雪の系統を引く俳諧サークルです。詳しい履歴は調査が必要ですが、寛圓は竹堂凡子と号し、地域俳諧の宗匠であったようです。また、仲蔵院には近代の雪中庵歴代の宗匠が訪れていたことも分かっています(増田竜雨『竜雨俳話』昭和8年)。近代の地域の俳諧の拠点となった仲蔵院、そして竹堂の元に芭蕉の肖像が遺され、今に伝わったと考えられるのです。

江戸時代中頃以降、地域の俳諧・文人の交流のなかで芭蕉の肖像が生まれ、伝えられてきたこと。展示の担当者は、この点を強調しておきたいのです。

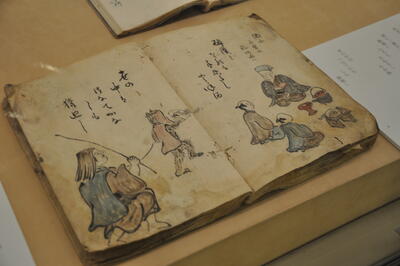

展示では、芭蕉の肖像画のみならず、石井文龍の作品などを一堂に会しています。文龍は俳諧のみならず詩や画も遺しました。下の画像はその一つ。

左手には猿回しの画とともに「世の中は つなてかなしも 猿回し」と詠んでいます。おそらく文龍の作品でしょう。

世の中は綱に繋がれた猿回しのようだ、という意味でしょうか。身分を超え俳諧に親しみながらも、身分制社会の桎梏を詠んでいるのでしょうか。本展の目玉資料の一つです。

展示はあと1週間。お見逃しなく。

みゅーじあむとーく開催しました

6月18日(日)に春季展示「かすかべ人物誌」のみゅーじあむとーく(展示解説)を開催しました。 #かすかべプラスワン

午前の部、午後の部ともに、郷土の歴史に高い関心をお持ちの皆さんにお集まりいただき、質問を交えながら展示解説をしました。

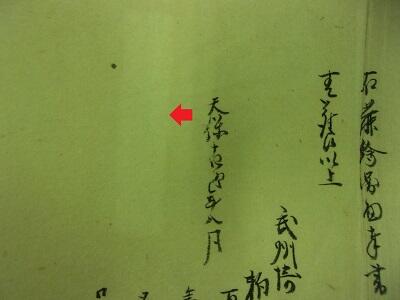

西金野井香取神社に伝わる天正19年(1591)の徳川家康の朱印状については、実物を見ながら史料の内容や形状を解説。写真では家康の朱印が見づらいのですが、実物では家康の朱印が確かに捺されていることがわかります。皆さんには、2代将軍の徳川秀忠の朱印状(の写真)と比べて、家康の朱印状と何が違うのかを考えていただきました。

「色が違う!」と答える方がいらっしゃいましたが、写真の色が悪かったようで・・・すみません。

大きく異なる点は、家康の朱印状は、料紙を横半分に折った「折紙」という形態であるのに対し、秀忠のそれは、料紙全体を使用した「竪紙」という形態です。また、写真ではわかりにくいのですが、秀忠の朱印状は大高檀紙(おおたかだんし)とよばれる皴(しわ)の入った料紙を使っています。

一般的に「竪紙」という形態は「折紙」よりも厚礼な書式といわれています。天正19年の家康の寺社宛の朱印状は、①家康の花押が捺された竪紙のものと、②西金野井香取神社の例と同じ折紙で朱印が捺されるものの二通りに分けられます。①の例は領地100石を超える寺院宛のもので、より有力な寺社には厚礼な①の形式で朱印状を発給したようです。西金野井香取神社は、朱印状の形式から考えれば、広い地域まで勢力を及ぼす大きな寺社ではないが、北条氏の時代からの地域の有力な神社であったといえることができましょう。

天正19年(1591)、朱印状を発給した家康は、まだ豊臣政権下で関東地方の一大名にすぎませんでしたが、家康は、地域の有力な中小規模の寺社にも朱印状を与え、関東地方の地域支配を盤石なものにしていったのでしょう。

一方、秀忠の朱印状で使用される大高檀紙(おおたかだんし)は、豊臣秀吉が自らの朱印状で採用した料紙であり、天下人を象徴する料紙でした。秀忠の朱印状は、先代家康が寄進した領地を安堵(保障)する継目安堵の意味を持ちましたが、有力な寺院とともに西金野井香取神社のような地域の有力神社にも、竪紙の大高檀紙が使用されました。秀忠が朱印状を発給した元和3年(1617)は、豊臣氏は滅び、秀忠はすでに征夷大将軍となっていましたが、各地には有力な大名もあり、徳川政権を盤石なものにしていく過渡期でもありました。将軍の発給する文書の形式を整えて、政権・領国支配を安定させていく時期にあったので、継目の安堵もより厚礼なものにしていったのでしょう。

西金野井香取神社に伝わる家康の朱印状からは、当時の家康の政治的な立場を読み取ることができるのです。

本当は、秀忠の朱印状と並べて展示しようかと構想していたのですが、スペースの都合でお披露目は見送りました。またの機会をお楽しみに。とはいえ、家康の朱印状が見られるのも7月2日(日)まで。お見逃しなく。

春日部に伝来した #松尾芭蕉 の肖像

元禄2年(1689)3月27日、奥州の歌枕を訪ねる「奥の細道」の旅に出立した芭蕉は、その夜、弟子の曽良とともに「カスカヘ」に泊まりました。 #かすかべプラスワン

現在開催中の春季展示「かすかべ人物誌」では、春日部ゆかりの歴史上の人物として、徳川家康・松尾芭蕉について展示紹介しています。展示は7月2日(日)まで。6月18日(日)には展示解説(みゅーじあむとーく)を開催します。

今回は、展示中の松尾芭蕉ゆかりの資料を紹介します。松尾芭蕉と粕壁の関係についてはこちら。

上の画幅は、市内に伝来した松尾芭蕉肖像です。肖像自体は、芭蕉の墓所・近江の義仲寺で刷られたものです。近世中期ごろから、芭蕉を偲ぶ「芭蕉忌」という句会が芭蕉の命日に各地で開かれるようになりました。この肖像画も「芭蕉忌」に際して義仲寺で刷られたものなのかもしれませんが、担当者が調べる限りでは同じ肖像の資料は見つかってなさそうですので、詳しくは不明です。

注目されるのは画像の上の墨書です。「稲つまに悟らぬ人のたうとさよ」と芭蕉の著名な句が記されています。署名は「素丸書」とあります。墨書は、溝口素丸という人物が書いたものであることがわかります。

この素丸、近世中期にそこそこ名の知れた俳諧の宗匠。葛飾蕉門と呼ばれる江戸周辺の俳諧の一派のドン、其日庵(三世)の名跡を名乗ります。彼の自筆の芭蕉の句が記された芭蕉の肖像の軸がなぜ春日部に伝来したのでしょうか。

6月18日(日)の「みゅーじあむとーく」では、その事情について詳しく解説する予定です。上の写真の資料のほかにも芭蕉の肖像が2幅と1冊並んでいます。展示は7月2日(日)まで。お見逃しなく。

展示名:春日部市郷土資料館(第67回)春季展示「かすかべ人物誌」

会 期:令和5年5月20日(土)~7月2日(日) 開館時間:9時~16時45分

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15教育センター内)

休館日:会期中の月曜日

入場料:無料

関連事業:みゅーじあむとーく 6月18日(日)10時30分~、15時~

展示替の裏話

絶賛、市指定有形文化財「北条氏政の感状」を常設展示に出展中ですが、その裏話をちょこっと。 #かすかべプラスワン #博物館の裏話 #博物館の裏事情

展示のきっかけは、市の広報誌の「かすかべ今昔絵巻」の記事でした。入稿時の文章の末尾は「郷土資料館でもパネルで紹介しています」的な文章でしたが、せっかくだから「期間限定で」原本を出しちゃおう、というノリで今回の出品に至りました。こうして、郷土資料館は日々かわってゆくのです。

もう一つ。今回出品したものがあるということは、それと引替えに展示から撤収したものもあるということです。

北条氏政の感状を入れたケースには、もともと江戸時代の道中双六(レプリカ)が展示されていました。双六は残そうということになり、別のケースへ。双六を展示したケースに入っていた粕壁宿の絵図(レプリカ)が押し出されることになりました。粕壁宿の絵図(レプリカ)は、長く展示していたもので、粕壁宿の推定復元模型のジオラマと比較してみていただこうと、展示していたものです。日光道中粕壁宿を一見できる良質な資料なので惜しいのですが、仕方ありません。

ところで、資料(レプリカ)を回収したところ、うっすらと長方形の跡が!

展示では、くずし字の文字を解読したキャプションを資料の上においていたのですが、長い年月展示していたたため、キャプションのの跡がついてしまったようです。照明は紫外線カットのフィルター付きのもの、LEDライトを当てているのですが、レプリカとはいえ、印刷物の一種ですから、長い時間照明を当てていると色落ちしてしまうのですね。

資料館にいらっしゃるお客様から、たまに「展示室が暗い」「もっと明るくならないのか」とご意見をいただくこともあります。展示を見やすくすることは大事なのですが、私たちの努めは、資料を後世に伝えるということでもあります。今回の例で明らかなように、光に曝されると、目視できませんが資料は傷んでしまうのです。観覧される皆様もその旨、ご理解いただけると幸いです。

【 #6月2日 】 #今日は何の日?in春日部

今から378年前の正保2年(1645)6月2日(旧暦)は、江戸川が完成し通水をした日です。 #かすかべプラスワン

埼玉県と千葉県境を流れる江戸川は、江戸幕府による関東地方の河川改修の一環で開削された人工の河川です。

江戸川がいつ成立したのか。これは古くから学術的な見解がわかれる問題です。成立の年代の諸説として、寛永12年(1635)説(吉田東伍)、寛永17年(1640)説(根岸門蔵)、寛永18年(1641)説(清宮秀堅)、寛永12年起工・18年竣工説(栗原亮輔)が唱えられてきました。江戸時代前期の寛永時代の基本的な文献が少なく、参照する史料の性格の相違や、江戸川の上流と下流でも時期がずれることも説が分かれる理由の一つです。

ところで、市域の江戸川流域、かつて庄内領と呼ばれた地域には、開削当時の伝承を伝える江戸時代の記録が伝わっています。著名なものでは市指定有形文化財でもある「小流寺縁起」もその一つです。「小流寺縁起」は明暦3年(1657)に小流寺の開基・開山の由来について記した寺の縁起で、そのなかに寛永17年(1640)2月に幕府代官伊奈忠治の家来が利根川(江戸川)の改修工事のため川を見分したことが記されています。開削された時代のわずか十数年後に具体的な工事についての記述がされているため、歴史研究の世界ではよく知られた史料として扱われてきました。

また、同じく市指定有形文化財でもある元禄12年(1699)閏9月「西金野井香取神社領替地につき覚書」にも、寛永17年(1640)に「新利根川」(江戸川)の堀り替え工事が行われたことが記されています。

江戸時代の後期、地域の有力者(村役人)などに共有された手控え「庄内領三拾五ケ村高反別控帳」(郷土資料館所蔵)には、次のような記述がみえます。

庄内新田古来之事

右庄内新田之儀 寛永寅年より伊奈半重郎様御家来小嶌庄右衛門様御取立

寛永十七辰年より江戸川関宿より今上村堀迄、親野台辰より午迄三ヶ年、夫より正保二酉年六月二日新川村成就 水流し申候、正保元申年庄内領何村 名除いたし、草訳相成、戌亥慶安元子丑五ヶ年之間無年貢、其節之御役人左之通り(後略)

これによれば、庄内領の新田は、寛永15年(1638)に代官伊奈半十郎の家来小島庄右衛門によ

り取立られ、同17年(1640)から関宿から今上村(現野田市)まで江戸川が開削、「親野台」(現市内西親野井、野田市東親野井か)では開削に3か年を要した。

正保2年(1645)6月2日に江戸川が通水。同元年(1644)には「名除」(名附の誤写か)し、同3年(1646)から慶安2年(1649)の5年間(ママ)の年貢免除を経て、新田村が成立した、という。

本史料は文化年間(1804-1818)ごろに書写されたもので、記述に疑問が残る部分もありますが、他史料にも同様の記事もみえることから、19世紀の庄内領における開削・開発の記憶・伝承を記した記録といえます。江戸川の開削は、庄内領の人々にとって、自分たちが住む村の成り立ちとも関わる関心事でした。地元の人たちは、寛永17年(1640)に関宿から今上の開削が終わり、正保2年(1645)6月2日に通水をしたと考えていたようです。ほかの史料とも共通するのは寛永17年。おそらく、春日部近辺では、寛永17年ごろに江戸川が開削されたのでしょう。

そして興味深いのが、正保2年(1645)6月2日の通水。なぜこの年のこの日付なのか、十分な説明はできませんが、寛永17年の開削と同様、通水した出来事・日付を地元で脈々と伝えてきたのではないかと考えられます。別の史料では正保3年(1646)に舟渡しが命ぜられたとあるので、正保時代に江戸川は整えられたことになりましょう。

江戸川は、流通を支えた川として、自動車の物流が盛んになる戦後まで、人々の暮らしを支えてきました。

写真は、昭和11~13年ごろの西金野井の河川敷で撮影されたもの。ポンポン船がはしっています。

郷土資料館では、現在、江戸川の開削を伝える資料を展示しています。ぜひご覧いただければと思います。

過去の今日は何の日?in春日部シリーズ→1月1日版、3月14日版、3月27日版、4月28日版、6月3日版、6月10日版、7月31日版、9月16日版

郷土資料館からみえる藤が咲いています。

#牛島のフジ も先日開園し、週末は4年ぶりの #春日部藤まつり 。 #春日部の藤 、今まさに満開です。 #かすかべプラスワン

郷土資料館(教育センター)からみえる藤は、粕壁小学校に自生するものです。フジはツル性なので、他の樹木に巻き付いて、高いところに花をつけます。時折り、風にあおられ、ゆらゆらと花房を揺らします。万葉の人たちは、風で波のようにゆれる藤の花を「藤波」と形容しました。「藤波」、美しい言葉ですが、担当者はどうしても某プロレスラー、あるいは某メジャーリーガーを連想してしまいます。

昔の人たちがフジをどのように楽しんだか、親しんだのか。現在、郷土資料館では、春日部と藤の歴史を紹介し、春日部の藤をより楽しむための企画展を開催しています。

ぜひ、牛島のフジ、藤まつり、そして、春日部の藤波と一緒にお楽しみください。クレヨンしんちゃんのお母さんみさえとフジのスタンプも用意していますよ。

顔ハメ、記念にどうぞ

クレヨンしんちゃんスタンプラリーの効果もあり、市外・県外からもお客さんが見えています。先日、県外からお越しのご家族も、しんちゃんのスタンプラリーを目当てにご来館。 #かすかべプラスワン #顔ハメ

スタンプついでに、館内をご見学いただきました。お子様は体験コーナー、大人の方は様々な展示を見て、楽しんでいただけたようです。

記念にオリジナルの押絵羽子板の顔ハメを兄妹でやってくれました。

お兄ちゃんは、歌舞伎役者ばりの睨みのきいた顔でポーズ。撮影の前に「どんな顔すればいいの?」「笑顔がいいのかな?」と聞いてくれました。本物の弁慶の押絵羽子板(写真後方)を観てもらったところ、押絵の表情を真似してくれたようです。「本物と一緒に撮りたい」と話してくれたのでこちらで撮影。妹ちゃんも、かわいい藤娘になれました!

押絵羽子板の顔ハメは、春日部市郷土資料館だけ(たぶん)!

クレヨンしんちゃんのスタンプとともに、ぜひ記念に使ってください。

はるばる大阪からお越し

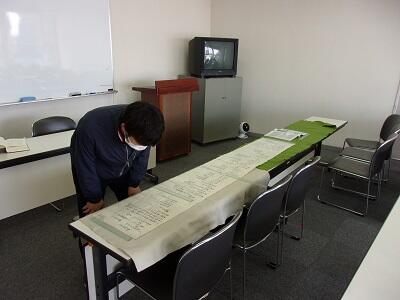

先日、郷土資料館所蔵の資料(古文書)の調査のため、大阪在住の学生が調査に訪れました。 #かすかべプラスワン

この学生さん、戦国時代の後北条氏について調査研究されているそうで、各地にのこる後北条氏ゆかりの古文書を実見しているそうです。春日部でのお目当ては、当館所蔵の天正14年(1586)の金野井郷の検地書出の写しです。後北条氏の検地書出は全国に19点あるそうで、その内の1つがなんと春日部にあるのです。金野井郷とは、いうまでもなく、市内の西金野井、野田市の東金野井に相当します。

写しとはいえ、印判を丁寧に模写していたり、筆跡も原本を真似ている可能性もある文書です。『春日部市史』でも利用されてきましたが、史料を深く読み切れていない部分もあり、課題もありました。

学生さんは、検地書出を比較されているだけあって、細部の文言や表現を丁寧に検討しているようでした。金野井郷の検地書出は、ほかのものよりも詳しい記述なんだそうです。いろいろ教えていただき大変勉強になりました。何よりも、この一点をみるために大阪からいらした研究熱に関心させられました。

ご研究の発展を祈念しております。

【海外の方にも大人気!】 #クレヨンしんちゃん 春日部スタンプ巡り

春日部市観光協会の企画で「クレヨンしんちゃん春日部スタンプ巡り」を実施しています。郷土資料館を含む、市内施設にの「クレヨンしんちゃん」のスタンプを押して楽しむものです。 #かすかべプラスワン

郷土資料館では、これまで、企画展示などに合わせて、しんちゃん、しんちゃんの家族のオリジナルスタンプを作ってきたところでした。このような形で活用いただき、担当者としてうれしい限りです。

かわいらしいオリジナルの台紙をご用意いただいたので、これが好評の模様。はじまってから早速、市外の方、海外の方が大勢いらっしゃっています。みなさん、スタンプをおして喜んで、館を後にされました。先日はタイご出身の20代の女性グループがいらっしゃいました。通常の郷土資料館では、あまりない客層です。おそるべし「クレヨンしんちゃん」。

「クレヨンしんちゃん」は世界各国で翻訳されているそうで、とくに、中国、台湾、韓国で人気があるそうです。呼び方も様々で、中国語では「蜡笔小新」(ラービーシャオシン)、韓国語では「짱구는 못말려」(チャングヌン モンマルリョ)、タイ語では「เครยอนชินจัง」(クレヨンシンチャン)などなど。韓国版のしんちゃん一家は、ソウルに住んでいる設定なんだとか。日本人一般の「しんちゃんといえば春日部」というイメージは、作品がグローバル展開するなかで、ガラパゴス的思考に陥ってしまったともいえそうです。けれども、韓国の首都ソウルとして描かれても、春日部の風景は見劣りしないということでしょうか。なんとも複雑。いずれにしても、海外版のクレヨンしんちゃんのなかで「春日部」がどのように扱われているのか、今後検討する余地がありそうです。

オリジナルの台紙は、郷土資料館や、ぷらっとかすかべなどで配布しています。景品は今のところありませんが、スタンプを押した台紙が記念になること間違いなし。春日部にお越しの折、ぜひ記念に押して回ってください。

日光道中粕壁宿を語る墓石(粕壁・源徳寺より)

郷土資料館では、粕壁宿の商家や町並みについて調査をしています。先日、粕壁の源徳寺さんにうかがい、墓石の調査、お寺の由来などについて調査させていただきました。 #かすかべプラスワン

源徳寺さんには、棚倉藩士の石川弥五左衛門の娘のお墓があります。なぜ、陸奥国の棚倉藩(福島県棚倉町)の関係者のお墓があるのでしょうか。このお墓について、源徳寺さんには、次のようなエピソードが伝わっています。

安政6年(1859)11月、棚倉藩士の一行は、国元に帰るため、粕壁宿に宿泊しました。一行のなかには郡筑之進という藩士がおり、彼の妻サダこそ、家老の石川弥五左衛門の娘でした。11月5日、筑之進は、妻サダを粕壁宿の旅籠とも女郎屋ともいわれる「ミノヤ」で手討ちにしたといいます。理由は定かではありませんが「不義密通」であるとか。サダの亡骸は、ミノヤの近くの源徳寺に葬られました。

翌年、棚倉藩の石川弥五左衛門は、源徳寺に供養料を納め、さらに、円山応挙の門下生七名が描いた「七草の絵軸」をお寺に奉納したといいます。

源徳寺には、「棚倉藩石川弥五左衛門娘」と刻まれたサダの墓石、七草の絵軸(寺宝・非公開)が今に伝えられています。

参勤交代制により大名は江戸と国元を行き来し、東北諸藩の大名が日光道中や粕壁宿を通行・宿休泊したことは、知られるところですが、粕壁宿の本陣史料は散逸しており、具体的なことは実はよくわかっていません。通行・宿休泊したのは、参勤交代の大名(お殿様)だけではありません。江戸と国元を常時行き来する人々、藩士や飛脚なども通行したことでしょう。そのことを物語る史料も少ないのです。

事件の真相や詳しい顛末は不明ですが、源徳寺に伝わるエピソードは、宿場町として賑わった粕壁宿の歴史を伝える貴重なお話です。往時の宿場町粕壁に思いをはせながら、訪ねてみてはいかがでしょうか。

※墓石の見学にあたっては、お寺、他の参拝者などの迷惑とならないようにお願いします。