タグ:#かすかべプラスワン

【祝!100万アクセス】一度でいいからバズりたい

「ほごログ」は、春日部の歴史・文化財の魅力を発信するブログ。気が付けばアクセスカウンターが100万を超え。市教育委員会のブログでは断トツの一番ノリです。 #拡散希望 #かすかべプラスワン

思い起こせば、春日部市の文化財保護課・郷土資料館のブログ「ほごログ」が誕生したのは、2017年(平成29年)1月23日のこと。記念すべき最初の記事はこちら。苦節(?)5年、地道に(?)更新を続け、多くの皆さんに見ていただきました。「ほごログ」の存在も徐々に浸透しているようで、「いい記事ですね」とか「紹介してくれてありがとう」とか、「こんな資料持っています」とか、よく言われるようになりました。一説には同業者がよく読んでいるとか。

一見、地味で、マニアック、小難しい春日部の歴史・文化財ですが、ブログで全世界に発信し、わかりやすく、ポップに伝えることで、その魅力を多くの方々に知っていただくことは、中の人たちの重要なミッションだと思っています。これからもご愛顧ください。

次の目標は200万!?

いや、良くも悪くも、一度でいいからバズりたい、というのが本音。「ほごログ」の存在をもっと知ってもらえるように、拡散希望です。

いつも目にする路傍の石仏なんて書いてあるの!?

先日、市民の方よりお問合せいただきました。割と「あるある」なレファレンスなのですが、春日部市では、残念ながら石造物の悉皆的調査ができておりません。即答できるか、内心いつもドキドキしています。 #かすかべプラスワン

問題の石仏は、最近開園した「県営春日部夢の森公園」のすぐそば。下大増新田地区に所在します。

この石造物、以前紹介した『埼葛の道しるべ』に辛うじて収録されており、道しるべとして機能していたことがわかりました。ただ、『埼葛の道しるべ』では道しるべとしての文字を解読するのみであり、石造物の全容がよくわかりません。お問合せも、道しるべではない部分について解読できないというものでした。

館では調べる手立てがないので、現地へ見に行ってきました。

交通量もそこそこある交差点にたたずんでいます(赤矢印)。

正面からみるとこのような感じです。

上の部分には仏さまがあしらわれています。摩滅して委細わかりませんが、おそらく地蔵菩薩ではないかと考えられます。問題の文字は下段の方形部分の正面と両側面に、以下の通り刻まれていました。

(正面)

文化三寅[ ]四日

観壽妙見信女 南 のじま

こしがや

秩父

奉納 西国 供養塔

坂東

紅月妙童信女 北 かすかべ

享和三亥[ ]廿二日

(左側面)

文化三寅四月廿四日

智玉童女 東 よこて

幻夢童女 のミち

文化三寅五月七日

(右側面)

文化四卯三月吉日

下大増邑

[(施主)]木村氏

以上から次のことがわかります。

- この石造物は、文化4年(1807)3月、下大増村(下大増新田)の木村氏により造立されたものである。

- 基本的な性格は、秩父33か所・西国34か所・坂東33か所の巡礼の供養塔である。

- 享和3年(1803)には紅月妙童信女、文化3年(1806)には観壽妙見信女、智玉童女、幻夢童女が亡くなっている。いずれも女性で、「童女」は女児であり、造立者木村氏の縁戚者とみられる。

- おそらく、相次いで縁戚者が亡くなったため、木村氏は諸国巡礼をし、供養塔を建てたと考えられる。

- 供養塔は村の辻に建てられたため、道しるべも兼ねた。正面には「北 かすかべ」(北方は粕壁宿)、「南 のじま こしがや」(南方は野島村・越ケ谷宿)、左側面には「東 よこて のミち」と方角が刻まれています。

石造物が方位を示す南北の道は、上大増新田、下大増新田のメインストリートで今も旧家が並んでいます。粕壁や越ヶ谷といった町場へ続く道でもありました。

ただ、よくわからなかったのが「東 よこて のミち」です。「よこて」とは、漢字では横手と書くのでしょうか。いろいろ調べましたが大増の周辺には横手という地名を見出せませんでした。「のミち」も「野道」なのか、「横手の道」と読むのか、わかりません。横手は「横の方」という意味があるようですので、村から横の方向へ行く(野)道というような意味になりましょうか。お分かりの方がいらっしゃいましたら、そっと教えてください。

今回の石造物からは、縁者の女性、女児が立て続けに亡くなるなかで、当時は命がけでもあった諸国巡礼をして彼らを供養しようとする下大増村(下大増新田)の先人の暮らしが読み取れました。「よこてのミチ」については謎ものこりましたが、現在もそこそこ交通量のある道が江戸時代の大増のメインストリートだったことを示しています。

何気なくたたずむ、路傍の石仏ですが、地域の歴史や庶民の暮らしを物語る貴重な資料です。見慣れた風景でも、石造物を丁寧に読み解くことで、また違って見えてくるのではないでしょうか。

市内の石造物を網羅しているわけではありませんが、路傍の石造物を調べる手はずとなる資料は以下の通りです。『埼葛の道しるべ』以外は市の図書館に架蔵されています。

- 『春日部の庚申塔』(春日部市教育委員会、昭和51年刊)

- 『春日部の板碑』(春日部市教育委員会、昭和53年刊)

- 『埼葛の道しるべ』(埼葛地区文化財担当者会、平成8年刊)

- 『春日部市の神社(上巻・下巻)』(春日部市教育員会、平成14・15年刊)

- 『庄和町史編さん資料十一 石造物Ⅰ』(庄和町教育員会、平成16年刊)

- 『庄和町史編さん資料十七 石造物Ⅱ』(春日部市教育員会、平成22年刊)

- 『庄和の百神~石仏伝説編』『同~石仏信仰編』(庄和高等学校地理歴史研究部、平成4年刊)

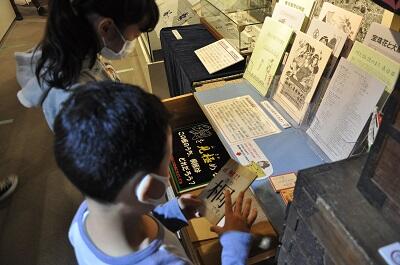

【 #常設展 ぷち #展示替 】春日部流!?展示法

常設展示の桐箪笥に少し細工をしてみました。春日部が誇る伝統的工芸品「桐箪笥」の引き出しをあけると・・・ #あけてびっくり #かすかべプラスワン

・・・春日部の桐細工ゆかりの資料が!!!

夏季展示「語り出したらキリがない!桐のまち春日部」展で好評だった、桐材を見極める体験型クイズを引き出しのなかにいれてみました。子どもさんもお楽しみいただけますし、大人の方でも楽しんでいただけます。先日は、市外からご来館いただいた、歴史好きのおじさんたちも大はしゃぎ。桐材は、白くて清潔感があり、軽いのが特徴です。市内の元桐箪笥職人の方は「今の子どもたちにわかるのかなー」と話してらっしゃいました。

写真の市外にお住いの幼稚園児は(勘で?)「桐材」を見極められたようです。春日部市の市の木は「キリ」ですから、市民のみなさんなら当然わかりますよね。挑戦者を求む。

さて、裏話にはなりますが、以前から春日部の伝統工芸品である桐箪笥の引き出しをどうにか活用できないかなーと、頭をひねっていました。で、この展示にたどり着きました。春日部ならではの展示法ですから、この方法を「春日部流展示法」と、勝手に呼ぶことにします。

展示中の桐箪笥は本来は二つ重ねですが、わけあって一つのみ、引き出しは三つ。一つ目は桐材を見極める体験ですが、あとの二つには何が入っているか、常設展示でお楽しみください。

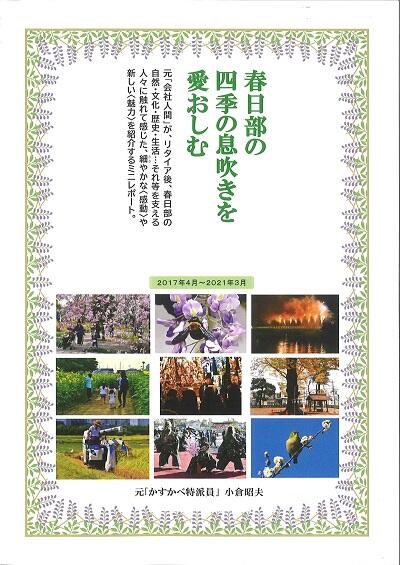

【御礼】 #春日部の魅力 がつまった本、ご恵贈いただきました

市民の方より郷土資料館に図書の寄贈いただきました。自然・生活・文化・歴史・伝統・イベントなど様々な観点から春日部の魅力を紹介する本です。 #かすかべプラスワン

書名は『春日部の四季の息吹きを愛おしむ』(私家版)。著者(寄贈者)は、2017年4月から2021年3月まで、市の広報のサポーター「かすかべ特派員」を務めていた方です。取材・執筆された記事は、市のSNS等に公開していましたが、2021年3月をもって「かすかべ特派員」の制度が終了することになったため、記事を再構成して一冊の本にまとめられたそうです。

当館は、市の歴史や文化財を取材していただいた際に、資料の提供やご助言をさせていただきました。その縁で貴重な私家版の冊子をいただくことになったのです。

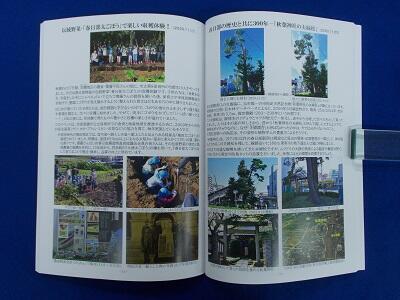

本書は、春夏秋冬の季節で構成し、春日部の季節の風物詩を一覧できます。季節の花、イベント、歴史・文化財など、ご興味が多岐にわたっており、「文化財」とか「歴史」とか「~祭り」といった行政的な縦割りの目線ではなく、市民の方ならではの視点で春日部の魅力を活写されています。

一頁完結で短文、オールカラーの写真も満載で、読みやすく、楽しみながら読めます。さらに、写真は同じアングルでも、時間をかけて、こだわって撮影されたものも多く、普段は気づかないような季節の変化やまちのうつりかわりを記録しており、春日部の貴重な記録となることは間違いありません。

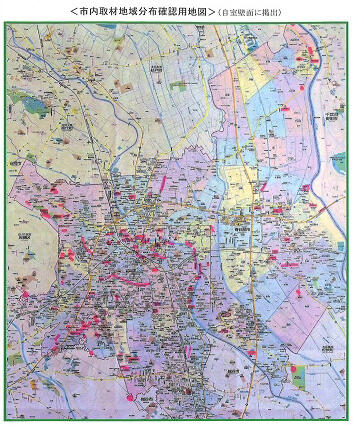

さらに圧巻されるのは、巻末の地図です。ご自宅の壁面に掲示していたものだそうです。取材で踏査された場所をマーカーで色付けして、網羅的に市域を紹介する計画で、これから庄和地域を取材する予定だったそうです。しかし、かすかべ特派員の制度の終了に伴い、志半ばで地図の印付けも終わってしまいました。「残念だが、取材で様々な方と出会えたのがよかった」とお話しいただきました。おひとりでこれだけ市内各地を回られるのは、なかなかいらっしゃらないのではないでしょうか。

春日部の貴重な記録となるので、市立図書館にご寄贈されることをお勧めしました。図書館での手続きが終わり次第、閲覧ができることになるでしょう。記事は現在も市のSNS等でご覧いただけますが、ぜひ本をお手に取ってご覧いただければと思います。

郷土資料館でも、今後の事業や調査研究のため、貴重な記録として保管させていただきます。末筆ながら、ご寄贈された方に改めて御礼申し上げます。

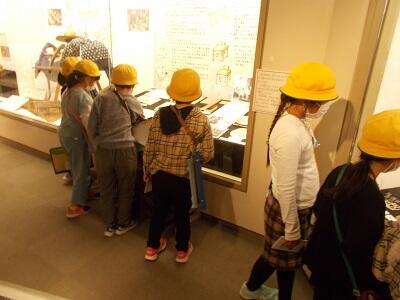

【またきてね】緑小3年生が郷土資料館に来ました

令和3年11月2日、春日部市立緑小学校の3年生が郷土資料館を見学しました。社会科見学の一環で、午前中は市内の農園でお芋ほり。午後は東分署(消防署)の見学、そして郷土資料館を見学しました。 #またきてね #かすかべプラスワン

郷土資料館では、昔のくらしや道具について、事前に配布した「たんけんシート」というワークシートに基づいて、お話を聞いてもらいました。皆さん、「となりのトトロ」に登場する洗濯板やたらい、井戸のポンプのことはよくしっていて、今のくらしの道具とどこが違うのか、考えてもらいました。

見学では恒例の千歯こきの体験。体験の稲の都合と時間の関係で、1クラス5名の子どもたちに脱穀を体験してもらいました。「ぼくもやりたい」「わたしもやりたい」と少しもめましたが、実際の脱穀をみると「おーっ!」と歓声があがりました。体験しなくてもよーく観察するのも大事なことです。

自由時間では、体験用のおもちゃで遊んだり、神明貝塚の人骨とみつめあったり、ワークシートの残りをやってみたり、それぞれ興味のあるコーナーや資料をみたり、話を聞いたりしていました。それぞれに新たな発見、わかったことがあったならば、とてもうれしいです。

見学時間はわずかに30分間でした。郷土資料館をじっくり堪能するには少し短かったかもしれません。土曜日も日曜日も開館していますので、ぜひおうちの方に「郷土資料館ってところがあるよ!」と教えて、また、おうちの方と一緒に来てください。