タグ:#かすかべプラスワン

「ほごログ」ぷちリニューアル

新年度の機構改革に伴い、部署の名称が文化財保護課から「文化財課」になりました。これにより、「ほごログ」もプチリニューアル。 #かすかべプラスワン

文化財「保護」課でないので、皆様に愛されてきた「ほごログ」の名称変更が危ぶまれましたが、「春日部市の文化財保護と活用・郷土資料館のブログ」の「ほごログ」となりました。

ページ上段のバナーを一新しましています。おすすめは、国指定史跡「神明貝塚」の調査風景。

ほかにも数種類あるので、チェックしてみてくださいね。

#桜咲くかすかべ #葉桜 だって楽しもう

#春日部市 内の #桜 は #満開 です。見ごろですが、天気が悪しく雨で花が散りつつあり、葉が芽吹いてきている木もあります。まちなみ公園の桜も葉桜になりつつあります。 #かすかべプラスワン

桜の花見というと、気象庁の開花予報や桜前線とかいう情報を週末の休みと重ね合わせながら、「今年は開花が早いから葉桜かなー」とか「屋台が出る前に桜散っちゃうなぁー」とか、毎年ヤキモキしている方も多いのではないでしょうか。

郷土資料館では、現在「春の花*春日部」展を開催しています。その準備で展示担当者も初めて知りましたが、現在の桜の開花予報や桜前線は、ソメイヨシノという品種を基準に情報発信をしているそうです。ソメイヨシノが普及する以前、江戸時代末期よりも昔の人たちは、様々な品種の桜が次々に咲き、散っていくのを長いスパンで楽しんだそうです。なかには、葉桜になる季節まで花見を楽しむ人もいて、長ければ開花から一か月くらいは桜の花見をしたそうです。

昔の人たちの精神性に倣い、雨で桜の花が散って、葉桜になっていても、桜の花見を楽しんでみる、というのはいかがでしょうか。 「春の花*春日部」展では、先人たちの春の花の楽しみ方を学び、私たちの花見のあり方を考えるきっかけになれば、と企画したものです。ご期待ください。参考文献:佐藤俊樹『桜が創った「日本」』(岩波新書、2005年)

さて、ついでに桜の植わるまちなみ公園の話をしましょう。

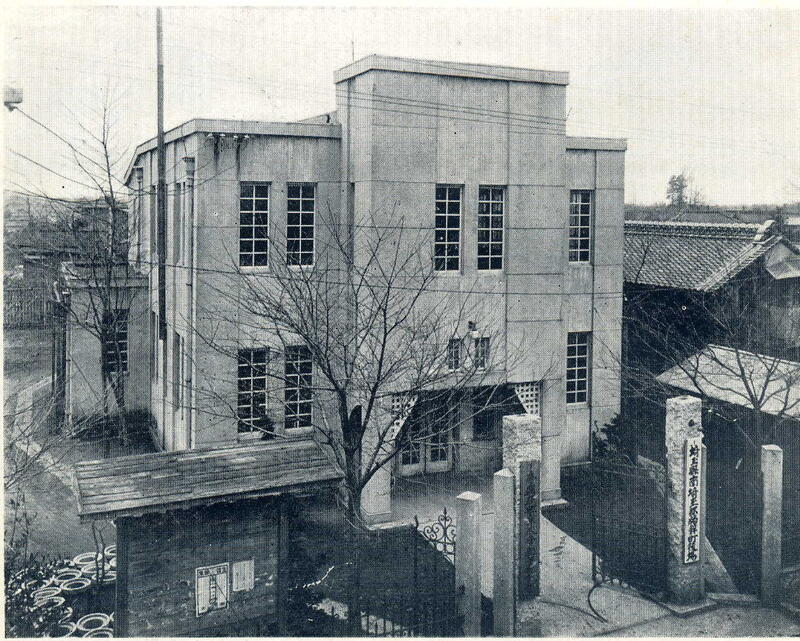

まちなみ公園は、かつて粕壁町役場が建っていたところ。役場の庁舎は、大正14年(1925)に建設され、春日部町、春日部市の時代にも使用されました。市役所が現在の庁舎に移転する昭和45年(1970)末まで、春日部市役所の庁舎として使用されていました。下は昭和11年(1936)ごろの粕壁町役場です。

昭和46年(1971)6月からは、市立図書館として転用され、昭和58年(1983)5月まで使用されました。その後、公園として利用されるに至っています。下は昭和46年(1971)市立図書館時代の様子です。

まちなみ公園という名称は、江戸時代以来の宿場町の通り沿いの字名(あざな)「字町並」に由来しているのでしょう。実は厳密にいえば、旧町役場の旧地番は粕壁町4392番で「字内出」になるので、なぜ「まちなみ」と名付けられたのかは謎です。

古写真をみると、何となく面影が残っていますね。かつては役場や図書館として賑わっていたことを桜の木は知っているのでしょうか。まちなみ公園に桜の木がいつから植えられたのかは、残念ながら不明です。一本一本の木や、木のある場所の歴史や背景を楽しむのも、また郷土資料館的な桜・花見の楽しみ方の一つとなりましょうか。

春の花*春日部展みゅーじあむとーく

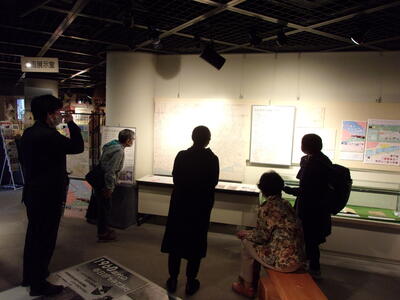

3月19日(日)「春の花*春日部」展のみゅーじあむとーくを開催しました。 #かすかべプラスワン #春の花総選挙

午前中は少人数、午後はたくさんの方にお集まりいただきました。

花をテーマにした展示とあって、女性のみなさんが多かった印象です。

桜のみならず、藤、桃、牡丹の花で春日部の歴史が文字通り彩られてきたことを解説しました。

特に評判だったのが、床面に貼り付けている市域の60年前の航空写真。ここに、明治前期の迅速図から読み取った桃林の分布を表示しています。みなさんが普段過ごしている身近な場所が桃林だったことに、驚かれた模様です。担当者も市域の桃林が意外に広かったことに少し驚きました。

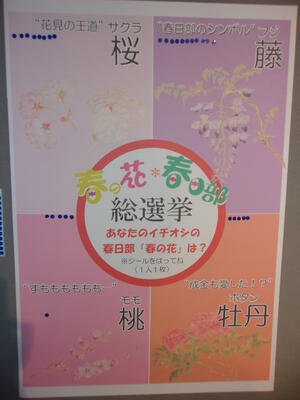

展示期間中、展示のテーマとなった4つの花の人気投票を実施しています。題して「春の花*春日部総選挙」。現在、藤が優勢です。ぜひイチオシの花に投票してみてくださいね。

次回のみゅーじあむとーくは、4月22日(土)10時30分~、15時~を予定しています。展示は5月2日(火)までです。

#桜咲くかすかべ 郷土資料館にも #桜 咲きます

3月18日(土)より、春日部ハルのキカクテン「春の花*春日部」展が始まります。本展は春の花咲く春日部で春のお花をもっと楽しむための企画展示です。 #かすかべプラスワン

春日部のゆかりの春の花は、藤だけじゃない。春日部の歴史にとって、桃、藤、牡丹、そして桜は、縁の深い花です。今年も微力ながら「桜咲くかすかべ」を盛り上げんがため(むしろ便乗して)、「春の花*春日部」展から、桜の話題を一つ。

でばりぃ資料館や小学校の団体見学で、市内の小学校の児童たちと触れ合うなかで、彼らの身に着ける名札や黄色い帽子に桜、藤があることに気づきました。なんと、桜や藤は、市内の学校の校章のモチーフに取り入れられていたのです。学校要覧や各校のブログ・学校だよりなどを手掛かりに桜と藤の校章をピックアップしたのが下の図です。

桜をモチーフとする校章は新旧合わせて6校、藤は3校見出しました(もしかすると武里南小は桔梗かもしれない説が浮上しています。要検討)。

桜の校章は、まず校名(地名)に「桜」がはいる学校、南桜井小・桜川小にありました。「南桜井村」は明治22年(1889)に成立します。桜川小は昭和50年(1975)に開校する新設校。校名は南桜井と川辺から「桜川」と名付けられました。他方、「桜」の校名ではないですが、粕壁小・幸松小・富多小(江戸川小中学校に統合)にも「桜」をモチーフとした校章が採用されています。3校はいずれも明治時代に開校した伝統校です。卒業・入学の時期に「桜」は学校のはじまりとおわりを象徴する花でもあり、校章にも取り入れやすい花だったということなのでしょうか。また、明治時代半ばに「桜」は「日本らしさ」をイメージするものとして普及しました。そうした時代のなかで桜の校章が創られた可能性もあります。いずれにしても、桜の校章が生まれるのは、古くても明治時代以降のことでしょう。

手元の資料では、校章制定の年次や理由・背景はわからないのですが、粕壁小については、昭和14年(1939)築の旧木造校舎(下の写真)に掲げられていた校章を郷土資料館で保管しています。これと現在の校章を比較すると若干デザインが異なっています。もしかすると、粕壁小の現在の校章は、実は比較的新しい(もしかすると戦後に制定された?)のかもしれません。

藤をモチーフとする学校は、牛島小(昭和50年開校)、藤塚小(昭和54年開校)、春日部南中(令和元年開校)で、いずれも新設校です。藤が校章に取り入れられたのは、おそらく市の花が藤(フジ)だからでしょう。市の花の制定は昭和48年のことです。学区内に牛島のフジがあること、藤のつく地名であること、また市の花が藤であることが制定の理由だと思われます。

校章にみる春の花は、古ければ明治時代までさかのぼれますが、もしかすると意外に新しいものなのかもしれません。校章の成り立ちや制定までの過程は、今後追跡調査したいと思っています。校章からみれば、桜と藤は春日部にとってゆかりのある春の花であるといえるでしょうか。

写真は解体前の粕壁小木造校舎。町のシンボル的な建物だったので、懐かしい方も多いのでは?

「春の花*春日部」展では、屋根付近の建物正面に掲げられている校章(実物)を展示して、郷土資料館に桜を咲かせます。ぜひお楽しみに。

3月19日(日)には、みゅーじあむとーくも開催しますので、ぜひ資料館の桜もお楽しみ下さい。10:30〜、15:00〜(30分程度)

年末の風物詩・粕壁の酉の市

12月14日、粕壁の神明社で酉の市が開かれました。 #かすかべプラスワン #学芸員の胸熱

帰り道に遠くのほうから聞こえるお囃子の音色が。

仲町の皆さんがお囃子を演奏されていました。音色につられて集まる人も多くいたのではないでしょうか。

神明通りには、屋台が並び、すれ違うのが大変なほど、中高生や親子連れでにぎわっていました。

夏祭りでは屋台が出ませんでしたから、若者たちは屋台が楽しみなのでしょう。

屋台がどんな流行を取り入れているか、興味もあるところですが、学芸員はたこ焼きを横目に境内に向かいました。

境内には、酉の市恒例の、縁起物の熊手の屋台が並んでいました。熊手の屋台は、その高さに圧倒されます。

お社には、獅子頭がお祀りされていました。

獅子頭は、角がある獅子(左)と頭に宝珠を載せる獅子(右)の二頭です。現在まで続く東部地区の獅子舞は、三頭の獅子で舞われるもの主流ですので、この獅子頭は獅子舞に使ったものなのかどうか不明です。

本殿は、扉が開かれて、ご内陣を開帳していました。中にはご神像が。普段の神明社の風景とは異なり、まさに「ハレ」の空間でした。学芸員的には、このあたりが胸熱です。

参詣された皆さんは、「今年もありがとうございました」とつぶやきながら参拝されていました。もう、年の瀬ですね。

さて、粕壁の神明社、そして酉の市は古くから続く神社・祭礼です。そこで、粕壁の神明社について、ヤホーではなく、諸資料で調べてみました。

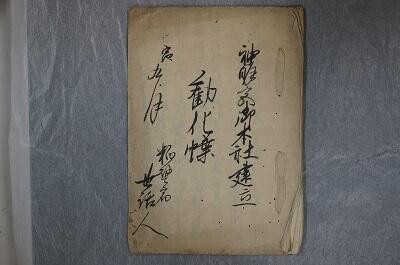

神明社の起源については、記録等がなく詳しくは不明です。ただ、伝承によれば、天明年間(1781-89)に九法四郎兵衛という人がこの地を開墾したところ、地中からご神体と鏡が出てきたので祠を祀ったといわれています(『春日部市の神社』)。神明社については、長らく、この伝承が語られるのみでしたが、最近、収蔵庫から神明社に関する史料を見出しました。

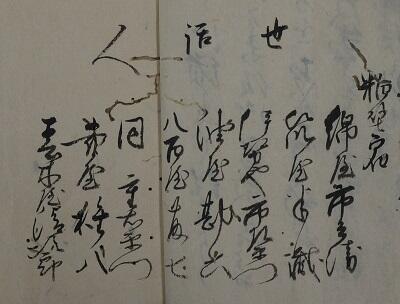

表紙には、「神明宮御本社建立 勧化幉 粕壁宿世話人」とあります。神明社の本殿を建てたときに寄付を募った帳簿です。「寅九月」とあるのは文政13年(1830)9月のこと。

本文には、次のようにつづられています。古くより鎮座している神明宮は、いまだ仮宮殿であり、今回壊れてしまったので、新規に本社を建てることになった。ただし、自力では難しいので、近郷隣村の助成を請いたい、と。

勧進の世話人(発起人)は次のように記されています。

「綿屋市兵衛」(鹿間市兵衛か)、「笊屋半蔵」、「伊勢や市左衛門」(練木市左衛門)、「油屋勘六」(永田勘六)、「八百屋藤七」(小林藤七)、「同重右衛門」、「肴屋権八」、「青木屋清次郎」。

名前がわかる商人は、いずれも粕壁の上町(かみまち)の人たちですので、神明社が上町の人々に信仰されていたものと考えられます。実際にどんな人たちから寄付金が集められたのかは不明です。

また、天保3年(1832)には、神明宮の道が潰地になっており、不便なので、屋敷地を道の敷地にするという取り決めもされています(春日部市史近世史料編Ⅲの2、986ページ)。

これらの史料には、名だたる粕壁の商人の名が!ここも学芸員の胸熱です。

肝心の酉の市がいつから始まったのかは残念ながらわからないのですが、地元の方によれば、神明様の酉の市は、八坂神社の祭礼(春日部夏祭り)よりも賑やかだったそうです。

粕壁の宿場町とともに、神明社、そして酉の市も歩んできたのですね。屋台で楽しむ若者たちも、そんなことを思いながら、大判焼きを食べてくれるといいのになぁと思いました。

【 #拡散希望 】体験講座「桐の貯金箱づくり」

令和4年11月20日(日)午後1時30分~春日部市教育センターにて、桐のオリジナル貯金箱づくりを開催します。材料費900円。受講者、絶賛募集中です。お子様でも大人の方でも参加可。 #かすかべプラスワン

かすかべ郷土カルタには「歴史ある 小さな芸術 桐小箱」という札があります。

春日部の桐箱は、江戸時代以来の地場産業であり、春日部の特産品の一つに数えられます。春日部は、江戸時代から農間余業で桐製品(桐箪笥や桐箱)づくりが盛んな地域で、特に明治時代後半には日本でも有数の桐製品のまちへと発展してきました。桐箱づくりは、明治中頃に歯磨き粉用の箱の生産をきっかけとして、大量生産化がすすみました。

体験講座の講師は、春日部桐箱工業協同組合の皆さま。数代にわたって、桐箱づくりの伝統を受け継がれてきた方々です。体験講座では、伝統の作り方、技術を踏まえた桐の貯金箱を作ります。

貯金箱の背面の板(背板せいた)は、職人さんがその場で電ノコを使って、好きな形に切り抜いてくださいます。オリジナルの貯金箱、まさに「歴史ある小さな芸術」となるでしょうか。

小さなお子様も、大人の方もお楽しみいただけます。ぜひ、ご参加ください。

お申込みは、春日部市電子申請、または郷土資料館まで(電話048-763-2455)

【常設展 #展示替 】江戸川の幻の河岸

常設展示を一部、しれっと展示替しました。郷土資料館は、春日部にかつてあったモノ・コトを掘り起こして、皆さんにお伝えします。今回は、新宿新田に、船着き場があったんですよ!という話題。 #かすかべプラスワン

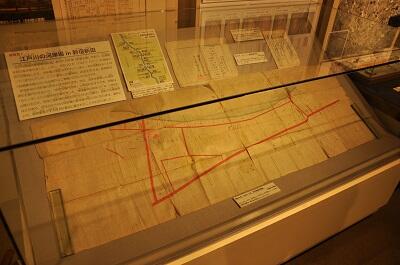

展示替といっても、当館は狭いので、近現代の流通交通を紹介する一コーナーのみですが。テーマは「江戸川の舟運in新宿新田」。

展示資料は、今年初頭にご寄贈いただいた、江戸川沿いの新宿新田の船着き場の運営をされた回漕業を営まれた旧家の資料です。

市内において、近世には河岸問屋を伴う河岸は西宝珠花と西金野井の二か所あったようです。「あったようです」というのは西宝珠花の史料が残っていないので不明なのですが。

河岸問屋は、幕府に営業税を支払うことで、河岸場の「場」の運営を保障され、周辺農村から年貢の津出しが許されていました。意外に思う方も多いようですが、市内においては古利根川には河岸問屋がいませんでした。ですから粕壁宿の舟運は小取引のものに限られていたようです。時期にもよりますが、近世中後期には、粕壁宿の年貢は、西金野井から津出しされていたようです。

明治時代になると、舟運を取り仕切る業者は、近世以来の河岸問屋に限ることなく、様々な人々が回漕業を営めるようになったようです。とはいえ、西宝珠花と西金野井は明治初頭に寄航する蒸気船の寄港地として、舟運上の特権を持ち続けました。明治以降の江戸川の舟運は、蒸気船により「発達」し、昭和初頭に舟運業が衰退するまで、市域の経済活動を支えてきました。

今回展示した、新宿新田の河岸場は、代々増田家が取り仕切ってきたといわれ、増田家の当主の名により「伊和右衛門河岸」と呼ばれてきたそうです。「伊和右衛門河岸」の起源は不明ですが、近世的河岸問屋が解体して以降、おそらく明治以降に成立したものと考えられます。明治以降の大型の蒸気船の舟運を補完する、小型舟の物流を支えていた河岸場だったと推定されます。

展示した資料は、明治時代以降のもので、埼玉・千葉両県による渡船場の許可書や、河岸倉庫の設置申請書などがあります。これらの文書から、「伊和右衛門河岸」の位置が新宿新田の「字犬塚」地内にあったことが明らかになりました。現在は、江戸川改修により、河岸場の位置は河川敷になっているようですので、幻の河岸場といえるでしょう。

新宿新田にお住まいの方、お近くにお住まいの方、舟運にご興味のある方、はたまた江戸川が好きな方は、ぜひご覧いただければ幸いです。

【共催展】撤収・搬出

9月4日までの宮内庁・春日部市共催展示「明治天皇と春日部」展の撤収・搬出が終わりました。共催展について、色々発信してきましたが、これが本当に最後の記事になるでしょう。 #かすかべプラスワン

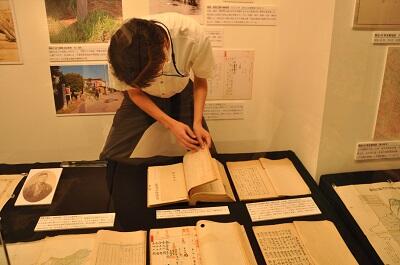

8日(木)には宮内庁宮内公文書館の皆さんが来館され、展示資料の撤収作業を行いました。

一つ一つ、史料の状態を確認しながら、一つ一つ、梱包をしました。狭い展示室にもかかわらず、展示作業は「あーでもない、こーでもない」と時間がかかるのに、片づけは早いのです。

記録で撮影していると、「「ほごログ」にまた出ちゃうの!?」とおっしゃっていたので、ご希望通り、全世界にご披露します。

宮内庁宮内公文書館の担当者の御三方が春日部の地で揃うのも、この日が最後。片づけられ、がらんとした展示ケースもあって、少し物悲しく感じた一日でした。

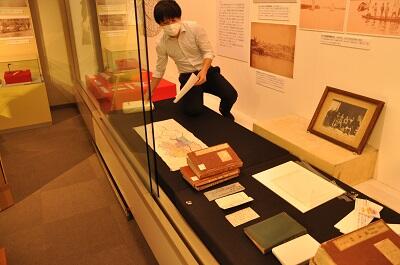

9日(金)は資料搬出日でした。

埼玉鴨場から借用した大型資料の梱包、資料の最終確認をして、宮内庁からお借りした資料は、越谷市の埼玉鴨場、そして、お城のなかの宮内庁宮内公文書館へと帰っていきました。展示していたのは、わずか2か月足らずの期間でしたが、トラックを見送るとき、ほっとしつつも少し寂しく思いました。「サヨナラ、宮内庁!」

当館で実施された、宮内庁宮内公文書館の出張・共催展示は、今後も継続して開催するとのこと。春日部会場が片付いて、宮内庁の皆さんは来年度の準備に切り替えていくそうです。

当館も別の機関への借用資料もありますが、これでひと段落。次の展示や事業に向けて、こちらも切り替えです。

宮内庁の皆さんには本当にお世話になりました。改めてお礼申し上げます。皆さまには、宮内庁宮内公文書館・春日部市郷土資料館それぞれ、今後ともご支援いただければ幸いです。

共催展「明治天皇と春日部」展、一部展示替をしました

9月4日(日)まで開催中の「明治天皇と春日部」展も、いよいよ折り返しです。8月9日(火)から一部展示替。後期展示が始まりました。 #かすかべプラスワン

大げさな表現ですが、展示替したのは一点のみ。明治天皇巡幸の錦絵です。明治9年に明治天皇が利根川での鯉猟をご覧になった模様を描く「奥羽御巡幸図会 利根川鯉猟天覧」を、明治9年に明治天皇が蒲生村(現越谷市)で田植えをご覧になった模様を描く「奥羽御巡幸図会 埼玉県田植展覧之図」に展示替えしました。いずれも埼玉県立歴史と民俗の博物館さんからお借りしているものですが、資料保存の観点から、展示期間は1か月との約束があり、このたび展示替えとなりました。

「奥羽御巡幸図会 埼玉県田植展覧之図」は、明治天皇が、蒲生村で馬車をとめ、たすき掛けする農夫の田植えをご覧になったもの。描かれているのは蒲生村ですが、記録によれば、大場村・大枝村(現春日部市)・大泊村(現越谷市)でも同じ光景がみられたとか。馬車は停まらなかったのですが。また、県の行政文書によれば、直前まで大場・大枝での田植えの天覧が計画されていたようです。大場・大枝のあたりでは富士山も一望できてとてもよい景色がみられたといいます。

そういうわけでは、後期展示に登場した「奥羽御巡幸図会 埼玉県田植展覧之図」は、春日部ゆかりの資料とも読み替えられそう。最終日まで展示していますので、ぜひご覧ください。

【 #7月31日 】 #今日は何の日? in春日部

今から142年前の明治14年(1881)7月31日は、再び、明治天皇が粕壁で昼食をとられた日です。 #かすかべプラスワン

「再び」というのは、以前にも紹介した通り、明治天皇は、明治9年6月3日に東北巡幸のため粕壁の竹内家でご昼食ととられているから。

明治天皇は、明治14年にも山形・秋田・北海道巡幸のため、陸羽街道をたどり、明治14年7月31日に再び粕壁の高砂屋(竹内家)でご昼食をとられました。

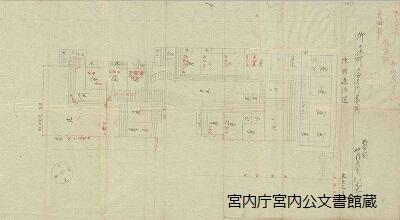

現在開催中の「明治天皇と春日部」展では、明治14年に明治天皇がご昼食をとられた高砂屋(竹内家)の屋敷図面を展示しています。前にも紹介したように、粕壁においては、高砂屋(竹内家)の痕跡や記憶はほとんど伝わっておらず、高砂屋に関する資料も断片的でわからないことが多かったのですが、展示の準備調査で見出した竹内家の屋敷図面は、屋敷の部屋割りや構造はもちろん、明治天皇がご入室される行程や宮内省関係者の配置が克明にわかる資料です。常設展示に展示してもいい粕壁の歴史を物語る重要な資料です。レプリカを作りたいぐらいですし、屋敷の部屋割りなどを立体的に復元することができるかもしれません。

資料の写真は、高精細ではありませんが、宮内庁のホームページでも公開されています。こちらからご覧いただけます。8月21日(日)の展示解説講座「明治天皇と粕壁宿」では、高砂屋の図面を詳しく検討したいと思っています。今回の展示の目玉資料でもあり、今後の活用も期待される春日部にとって重要な資料といえますので、この機会に展示を見にいらしてください。

さて、明治9年には、岩倉具視、木戸孝允、土方久元が供奉しましたが、明治14年にはどんな方が来たのか。著名な方では、有栖川宮熾仁親王、北白川宮能久親王、大隈重信、大木喬任らが供奉しています。明治14年の巡幸では、宿割の記録が残されており、大隈重信をはじめ、供奉した方々が滞在・昼食をとられた商家(場所)もわかります。こちらについても展示で紹介しています。必見です。

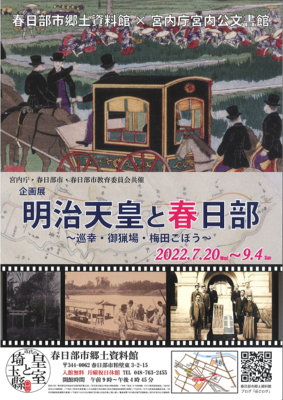

1 展示会名 明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~

2 主 催 宮内庁・春日部市・春日部市教育委員会

3 会 期 令和4年7月20日(水)~9月4日(日)(休館日:月曜日、祝日)

4 開館時間 午前9時~午後4時45分

5 入 館 料 無料

6 会 場 春日部市郷土資料館(住所:〒344-0062 春日部市粕壁東 3-2-15(春日部市教育センター内))

過去の今日は何の日?in春日部シリーズ→1月1日版、3月14日版、3月27日版、4月28日版、6月3日版、6月10日版、9月16日版

企画展・来館記念オリジナルスタンプ

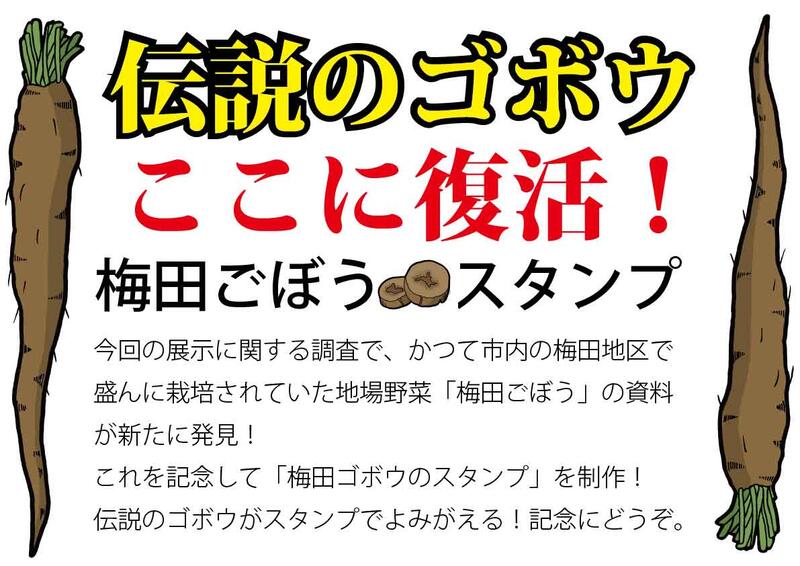

宮内庁との共催展「明治天皇と春日部」にオリジナルスタンプが登場。その名も伝説の「梅田ごぼう」スタンプ! #かすかべプラスワン #梅田ごぼう #在来種 #ゴボウ

梅田ごぼうは、知る人ぞ知る、春日部固有の在来野菜。栽培が盛んだった市内の梅田地区の地名を冠したゴボウです。市内の梅田女體神社に御買上の記念碑があり、それもあってか地元では、大正天皇が即位されたときに皇室に献上されたことで知られています。太いごぼうの一種で、江戸時代の農書や料理書にも登場します(これについては後日紹介します)。

地元の方にお話を聞くと、梅田地区は砂地だったため、ごぼう栽培に適してたとか。平成13~14年ごろまでは市内で栽培されていたそうですが、栽培・収穫に手間がかかることから、市内の農家での栽培は断絶してしまいました。その後、復活に向けて地元の農家の方や埼玉県の農林部局が尽力しましたが、種を入手することができず、復活はできなかったと聞いています。ですから「幻のごぼう」と言われることもあります。現在は、市内の農家の方が、近似する品種の大浦ごぼうの種を播種し、春日部太ゴボウ、梅田うまみゴボウというブランド名で売り出しています。厳密には従来の梅田ごぼうではなく、大浦ごぼう系であるとのこと。煮ると柔らかく香りがよいのは同じですが、形は大浦ごぼうとも少し違ったと聞いています。

今回の展示では、梅田ごぼうの献上に関する新出の資料が並び、歴史のなかの梅田ごぼうのことが、少しずつですがわかってきました。写真をはじめ、ごぼうの挿絵、それから「梅田牛蒡」と記された書類などなど見出すことができました。これらの資料を集約して、かつては春日部を代表する野菜だった伝説のゴボウ「梅田ごぼう」をスタンプにしました。下の画像はその案内です。

どんなスタンプの柄なのかは、展示会場で捺してみてください。たぶんゴボウのスタンプは、かなりレアなのではないでしょうか。資料館の職員にも好評です。

1 展示会名 明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~

2 主 催 宮内庁・春日部市・春日部市教育委員会

3 会 期 令和4年7月20日(水)~9月4日(日)(休館日:月曜日、祝日)

4 開館時間 午前9時~午後4時45分

5 入 館 料 無料

6 会 場 春日部市郷土資料館(住所:〒344-0062 春日部市粕壁東 3-2-15(春日部市教育センター内))

企画展示「明治天皇と春日部」展始まりました

本日7月20日(水)より、春日部市郷土資料館にて「明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~」展が始まりました。

今回の企画展は宮内庁宮内公文書館とのコラボレーション展示。宮内庁との共催展は県内初。明治天皇の巡幸、江戸川筋御猟場、梅田ごぼうをはじめとする市域からの皇室への献上品を主要テーマにして、近代の皇室と春日部市域の歴史を紹介します。普段は春日部では見られない貴重な資料、そして、春日部の地に伝わった貴重な資料な資料が全128点、並びました。是非ともご覧ください。

1 展示会名 明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~

2 主 催 宮内庁・春日部市・春日部市教育委員会

3 会 期 令和4年7月20日(水)~9月4日(日)(休館日:月曜日、祝日)

4 開館時間 午前9時~午後4時45分

5 入 館 料 無料

6 会 場 春日部市郷土資料館(住所:〒344-0062 春日部市粕壁東 3-2-15(春日部市教育センター内))

今回の展示の柱でもある、巡幸・御猟場・皇室への献上品は、何も春日部だけではありません。この三本柱は埼玉県東部地域の歴史を特徴づける要素であり、歴史を語る上での重要なテーマともいえます。下記の近隣市町(久喜市、幸手市、杉戸町、越谷市、草加市、八潮市)でも関連する展示が同時に始まっています。この夏は、「明治天皇と春日部」展、各市町の連携展示、そして皇室ゆかりの史蹟をめぐり、埼玉県東部の郷土の歴史をお楽しみください。

連携展示「埼玉県東部と近代の皇室」会場・内容一覧

◆久喜市立郷土資料館「明治天皇と久喜」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:久喜市鷲宮5-33-1

電話:0480-57-1200

◆幸手市郷土資料館「明治天皇幸手行在所―中村家の資料―」

会期:7月20日(水)~9月25日(日)

住所:幸手市下宇和田58-4

電話:0480-47-2521

◆杉戸町南公民館「明治天皇行幸と杉戸」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:杉戸町堤根4089-1

電話:0480-33-6476

◆越谷市大間野町旧中村家住宅「越谷への行幸・行啓と埼玉鴨場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:越谷市大間野町1-100-4

電話:048-985-9750

◆草加市立歴史民俗資料館「明治天皇草加行在所」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:草加市住吉1-11-29

電話:048-922-0402

◆八潮市立資料館「八潮の御鷹場・御猟場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:八潮市南後谷763-50

電話:048-997-6666

【ハミ出し夏季展示】巡幸の記録にみる粕壁宿の町並み

7月20日(水)から始まる「明治天皇と春日部」展の一部を常設展示にハミ出して展示しています。 #展示替 #粕壁宿 #かすかべプラスワン

ハミ出し展示は、昨年度の夏季展示から恒例になったもの(昨年はプレ夏季展示といっていました)。春日部市郷土資料館の狭い企画展示室では収まりきれないので、ちょっとみっともないですが、苦肉の策で始めたもの。今回のハミ出し展示は、「明治天皇と春日部」展のテーマの三本柱の一つ「明治天皇の巡幸」に関する展示です。以前にも宿場模型に昼食所を表示したことを紹介しました。

今回は、ケース1つ分に、宮内庁宮内公文書館所蔵の巡幸に関する記録を展示しました。粕壁宿には、明治9年と同14年の巡幸のご一行がやってきましたので、両年の記録を陳列しています。

おすすめは、「明治天皇御紀資料稿本」。明治天皇紀の編修事業により、宮内省が収集した史料を収載した文書です。後年に編修されたものとはいえ、宮内省の公文書類を所蔵する宮内公文書館ならではの資料といえるでしょう。そのほかにも、貴重な文書が並んでいます。供奉した人々がどのように粕壁宿を描いているか、興味深い記述が満載です。

展示はいよいよ、7月20日からとなりました。

宮内庁の皆さんのご尽力もあり、何とか展示会期に間に合いそうです。

会期からフライングではじまったハミ出し展示は、会期前にもご覧いただけますので、予習でご来館されてはいかがでしょうか。

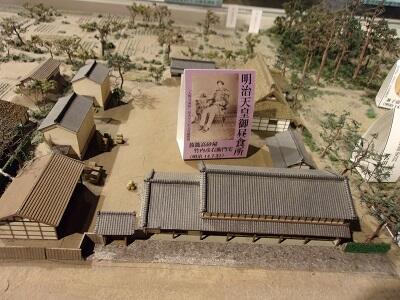

【ハミ出し夏季展示】粕壁宿模型に明治天皇の御昼食所

7月20日(水)からはじまる「明治天皇と春日部」に先立ち、常設展示の粕壁宿推定復元模型に明治天皇の御昼食所、供奉者の昼食所を表示しました。 #かすかべプラスワン

前の展示「宝珠花の歴史と大凧あげ」展の撤収も終わり、展示室はガランとしています。

資料の搬入も終わり、いよいよ展示の設営が始まります。

これに先立ち、常設展示の粕壁宿町並み推定復元模型(ジオラマ)に少し細工をしました。明治14年7月31日、明治天皇は、巡幸の途次に、粕壁の字三枚橋の高砂屋を御昼食所とされ、休まれたことが知られています。ですから、ジオラマの該当地点に次のような立て札を置きました。

今回、当時供奉した有栖川宮熾仁親王や北白川宮能久親王、大隈重信や大木喬任などの昼食所の位置が、記録により判明しましたので、同様にジオラマに表示しています。いろいろ調べていく中で建物の配置や構造が判明し、模型の考証に修正を加える必要性があることもわかってきています。

展示は7月20日(水)からですが、先取りしたい方は、ぜひご覧になってください。

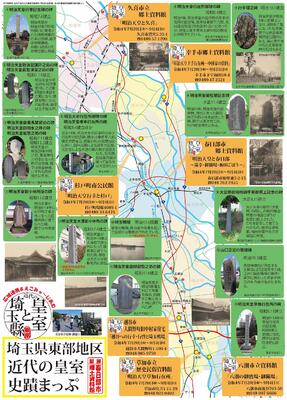

【ハミ出し夏季展示】近代の皇室史跡まっぷを展示

7月20日(水)からはじまる宮内庁との共催展「明治天皇と春日部」に先立ち、「埼玉県東部地区近代皇室史蹟まっぷ」をロビーにハミ出し展示しました。 #かすかべプラスワン

今回の共催展の見どころの一つに、近隣市町で同時開催する連携展示「近代の皇室と埼玉県東部」があります。この事業は、春日部市の近隣市町(八潮市・草加市・越谷市・杉戸町・幸手市・久喜市)にご協力いただき、各市町の博物館施設や社会教育施設で近代の皇室と地域のつながりについて、展示・紹介するものです(会場等は下記のとおり)。

今回の共催展の準備・調査の過程で、春日部市のみならず、近隣市町ゆかりの資料を多く見出すことができました。春日部市郷土資料館と宮内庁宮内公文書館ではこの成果を生かすため、近隣市町に資料を提供し、連携展示を開催する運びとなりました。

各会場では、宮内庁から提供された資料パネルのほか、その会場でしかみれない実物の資料も展示される予定です。春日部会場では見られない貴重な資料も並ぶと聞いています。合わせてお楽しみいただけると幸いです。

そして、今回、ロビーに展示した「埼玉県東部地区近代皇室史跡まっぷ」は、連携展示会場の紹介にくわえて、近隣に所在する近代の皇室と地域の歴史を物語る史蹟を紹介するものです。展示の準備の過程で、宮内庁の方と実際に踏査したものになります。ダウンロードはこちら→宮内庁共催展東部地区関連マップ(公開用).pdf

この夏は、「明治天皇と春日部」展、各市町の連携展示、そして皇室ゆかりの史蹟をめぐり、埼玉県東部の郷土の歴史をお楽しみください。

連携展示「埼玉県東部と近代の皇室」会場・内容一覧

◆久喜市立郷土資料館「明治天皇と久喜」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:久喜市鷲宮5-33-1

電話:0480-57-1200

◆幸手市郷土資料館「明治天皇幸手行在所―中村家の資料―」

会期:7月20日(水)~9月25日(日)

住所:幸手市下宇和田58-4

電話:0480-47-2521

◆杉戸町南公民館「明治天皇行幸と杉戸」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:杉戸町堤根4089-1

電話:0480-33-6476

◆越谷市大間野町旧中村家住宅「越谷への行幸・行啓と埼玉鴨場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:越谷市大間野町1-100-4

電話:048-985-9750

◆草加市立歴史民俗資料館「明治天皇草加行在所」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:草加市住吉1-11-29

電話:048-922-0402

◆八潮市立資料館「八潮の御鷹場・御猟場」

会期:7月20日(水)~9月4日(日)

住所:八潮市南後谷763-50

電話:048-997-6666

宮内庁の方が郷土資料館所蔵資料を調査

宮内庁宮内公文書館と春日部市郷土資料館の共催展示「明治天皇と春日部」展の準備のため、宮内庁宮内公文書館の職員が資料調査に来館しました。 #かすかべプラスワン

といっても、騒ぎ立てるほどのものではなく、至極普通のこと。以前より、展示の準備のため宮内庁の方は何度も何度も足を運ばれています。

ここで、皆さんに知っていただきたいことは2つあります。

まず、地元春日部でしか見られない資料があるということ。宮内庁宮内公文書館は約9万点の資料を所蔵しているそうですが、膨大な資料をくくっても分からないことがあるのです。今回は、展示の準備が差し迫ってきていますので、東京にいては分からないこと、知りえないことを確認されるために、わざわざお越しいただいたのです。春日部市郷土資料館には、世界に一つしかないオンリーワンの資料が沢山あるんですよ。

もう1つは、だからといって春日部が「偉い」とか「凄い」とかではなく、資料は平等ということ。今準備している展示では、宮内庁からお借りしてくる資料が多く並びますが、宮内庁所蔵だから「偉い」とか「凄い」というものでもありません。資料は、春日部のものであっても、宮内庁のものであっても、歴史を伝えるという意味においては、まったく同じです。今回の共催展では、宮内庁の資料と春日部の資料が所狭しと(実際に狭いのですが!)陳列される予定です。展示では、春日部の資料、宮内庁の資料、という風に見ないで、それぞれが歴史的な意義をもつ資料であることをぜひ見ていただきたいと思います。

資料もそうですが、展示を準備する担当者としても、宮内庁と春日部市という立場や、普段の業務や取り扱う資料の性質が違いますが、宮内庁の皆さんのご厚意もあり、お互いにリスペクトしながら、対等な立場で調査を重ねてきました(と私は思ってますが合ってますか?)。宮内庁の皆さんには、本当に感謝しています。

展示の千秋楽のあいさつのような文章になってしまいましたが、まだまだこれからです。目下、展示準備中。ご期待ください。

【夏季展示】情報解禁!【宮内庁コラボ展示】

春日部市郷土資料館の今年の夏季展示の情報発表が解禁されました。今年は宮内庁宮内公文書館との共催企画展「明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~」を開催します。 #かすかべプラスワン

今年の企画展はコラボレーション。コラボ先は、なんと宮内庁です。宮内庁宮内公文書館さんでは、毎年、首都圏の博物館や文書館を会場として、企画展示を開催していますが、埼玉県の施設で初コラボとなったのが、春日部市郷土資料館です。ですから、このコラボ展は県内初の試みになります。

内容は、明治天皇の巡幸、江戸川筋御猟場、梅田ごぼうを主要テーマとし、宮内庁宮内公文書館所蔵の資料をはじめ、春日部の郷土資料を陳列し、近代の皇室と春日部の歴史を展示紹介します。今回の調査で発見した資料も少なくなく、春日部の近代の歴史にとって、重要な資料が並びます。

関連事業も盛りだくさんです。特におすすめなのは、県東部の近隣市町を会場とした連携展示です。近代の皇室と地域の歴史は春日部だけじゃない。近隣市町での展示やゆかりのある地もめぐりながら、春日部の特徴や他の町の地域の歴史も一緒に楽しんでいただこうとするものです。今年の夏は熱くなります。

展示は目下準備中です。ご期待ください。見どころや関連事業等、追々PRしていきます。

1 展示会名 明治天皇と春日部~巡幸・御猟場・梅田ごぼう~

2 主 催 宮内庁・春日部市・春日部市教育委員会

3 会 期 令和4年7月20日(水)~9月4日(日)(休館日:月曜日、祝日)

4 開館時間 午前9時~午後4時45分

5 入 館 料 無料

6 会 場 春日部市郷土資料館(住所:〒344-0062 春日部市粕壁東 3-2-15(春日部市教育センター内))

【 #常設展 】藤の花と水害関係史料展示替

常設展示を一部展示替しました。日々変わりゆく春日部のまちとともに、郷土資料館もまた日々変わっているのです。 #かすかべプラスワン

今回は2か所更新しました。

一つ目は、藤の花です。ところで、藤の花言葉を知っていますか? 答えはこの記事の末尾で。

入館された方を華やかな藤の花が出迎えてくれます。この藤棚は、ミニ展示「牛島のフジ」展で製作したものです。

藤の季節までしまったままにするのも惜しいので、展示しました。

これで一年中、市の花「フジ」を楽しめます。ただ、狭き展示室ですので、早速弊害が。入り口付近のパネルが藤の花の影で見づらくなってしまいました。

藤の花のシルエット・影を楽しむのも乙、と思いますが、いかがでしょうか。

もう一つは、展示室奥の「水とのたたかい」のコーナー。

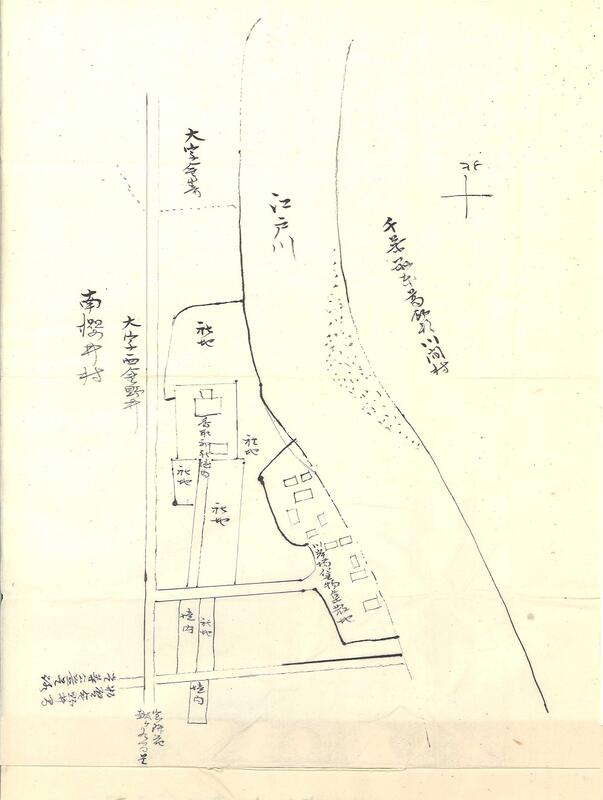

長らく展示していた樋籠村の絵図を撤収し、明治42年7月に南桜井村から請願された江戸川の改修工事願を展示しました。内容は、南桜井村の人たちが、郷社香取神社(西金野井香取神社)の境内が江戸川に浸食されること、また粕壁と金野井を結ぶ「壱等公益道路」の起点にあたる河岸場が危険であることを理由に、県費で江戸川の改修を請願したものです。郷社香取神社の由来なども記されており、文書の内容も興味深いのですが、さらに興味深いのは添付の図面です。

当時の西金野井香取神社付近の様子が描かれています。西金野井香取神社は、昭和27年(1952)の江戸川改修工事により、現在地に移転しています。かつては参道がもっと長く、現在地よりも北方約100mに神社の本殿が鎮座していました。これ以前は、現在の堤防や河川敷の付近に、寺院や民家、河岸場などが所在していたのです。この史料(図面)は、市域屈指の舟運の拠点として栄えた西金野井の江戸川改修以前の状況を示した貴重な資料であると評価されます。

さて、冒頭の件ですが、藤の花言葉は「歓迎」だそうです。まさに、入り口に展示するに相応しい、と思いますが、いかがでしょうか。天候不順が続きますが、変わりゆく郷土資料館の展示を、ぜひご覧ください。

【県外の春日部スポット】春日部ゆかりのフランス文学者

先日、資料調査で都内の春日部ゆかりの施設にお邪魔しました。その名も豊島区立鈴木信太郎記念館です。今日は、同館についてご紹介します。 #かすかべプラスワン #書斎 #フランス文学

東京メトロ丸の内線の新大塚駅から徒歩3分ほどの住宅街の中にある鈴木信太郎記念館。

鈴木信太郎は、20世紀前半の日本のフランス文学研究黎明期に活躍したフランス文学者です。鈴木家は、下総国葛飾郡下吉妻村(今の春日部市下吉妻)の農家で、大地主でした。明治期になり、自家で所有する田んぼからあがる小作米を商売の元手とし、神田佐久間町(現東京都千代田区)で米穀問屋を営むようになったいいます。信太郎がフランス文学に打ち込めたのは、米穀問屋、そして地主として経済的な後ろ盾があったからのよう。信太郎自身は東京生まれ、東京育ちですが、先祖の地(下吉妻)に訪れることもあったようです。

現在の記念館の地は、信太郎の父の時代、大正7年に住まいを移したものですが、戦災で一部が焼失してしまいました。焼失した家屋部分には、昭和23年に下吉妻の鈴木本家から明治20年代に建てられた書院座敷が移築されました。ですから、下の写真の和風建築の座敷棟は、春日部ゆかりの近代和風建築なのです。

室内は落ち着いた雰囲気です。記念館の建物は、信太郎が亡くなった後は、息子で建築学の専門家である成文氏が住んだそうです。建築学に通じた方であったことから、古い図面や当時の意匠を保存されたそうです。小生は建築のことは明るくありませんが、春日部の吉妻にあった当時の雰囲気もそのまま遺っているといえそうですね。春日部市内で古民家の内部までを公開している施設はありませんので、古民家をみたいという方には、鈴木信太郎記念館を紹介してもよいのかなと思いました。

鈴木信太郎記念館の見どころは、これだけじゃありません。おすすめは書斎棟です。書斎棟は、信太郎の書庫兼書斎(仕事場)でした。昭和3年に当時としては非常に珍しい鉄筋コンクリート造で建てられました。それだけの経済力があったということにも驚かされますが、頑丈な書庫にこだわった理由は稀覯本の収集家でもあった信太郎の悲しい経験に求められるそうです。かつて、フランスに留学していた信太郎は、パリで買い集めた約1000冊の貴重書を日本へ船便に送ったところ、輸送中の船内の火事によりすべて焼失してしまいました。信太郎は大変落胆したそうですが、再び収書をするにあたり、二度と本を失わないように鉄筋コンクリート造の書庫を建てました。

戦中の城北大空襲で母屋などは焼失してしまいましたが、この書斎棟は焼失を免れ、中の本も無事に守られました。下の写真は書斎棟の内部です。

帝大の先生のこだわりの書庫とだけあって、圧巻されました。写真では伝わりづらいのですが、本当に別世界です。昭和初期の学者の書庫・書斎が、そのまま遺っているようで、和風建築とは180度雰囲気が違います。こんな書庫がほしいなぁと思わず漏らしてしまいました。書庫だけでも見学の価値あり!おすすめです!

ちなみに、書庫の棚は一部は展示ケースとして活用されており、信太郎が集めた貴書や知人の文学者の署名入り本などが展示されています。フランス文学の貴重本は、獨協大学に寄贈され、保管されているそうです。

鈴木信太郎記念館、知る人ぞ知る春日部ゆかりのスポットといったところでしょうか。ぜひ、見学をおすすめします。

なお、鈴木信太郎・鈴木家と春日部の関係については、信太郎の次男でフランス文学者の鈴木道彦氏『フランス文学者の誕生』(筑摩書房、2014年)に詳しく紹介されています。

所在地

〒170-0013東京都豊島区東池袋5-52-3

電話

03-5950-1737

交通案内

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅より徒歩約3分 詳しくはこちら(池袋から) 詳しくはこちら(銀座・茗荷谷方面から)

JR山手線大塚駅南口より徒歩約8分

都電荒川線大塚駅前及び向原停留場より徒歩約8分

(駐車場・駐輪場はありません。公共の交通機関をご利用ください。)

鈴木信太郎記念館ホームページ

ふれあい大学で「春日部市の歴史」を講義しました

5月18日(水)ふれあい大学で「春日部市の歴史」について、話させていただきました。 #かすかべプラスワン

ふれあい大学は、春日部市の事業で、主に高齢者の方々が、生活、健康、市の環境や地域活動について学習し、心身の健康を培い、生きがいを高めることを目的としています。

「春日部市の歴史」の講義は、例年、ふれあい大学からご依頼いただいているもので、春日部の地名の成り立ち、春日部のあゆみについてお話しします。「春日部と粕壁の表記がどちらが古いか」という問い、そしてその由来をお話しすると、市内に住んで長い皆さんでも驚かれる方も多いようです。「春日部」と「粕壁」の話題は鉄板ネタです。春日部のあゆみについては、人が春日部に住んでから3万年の話をわずか60分で話します。地形に着目して、人々の生活領域が高いところ(台地)から低いところ(低地)へとだんだんと広がっていくことを軸に話しますが、近現代の市域の変貌に驚かれる方が多い印象です。

なかには「春日部市の歴史」を聞いても退屈に感じ、講義中、夢の中に迷いんこんでしまう方もおられるようですが、地元の歴史文化を見つめ直すことで、見識が広がり、普段何気ない平凡な日常が輝くこともあるのではないでしょうか。あるいは、今・現在を相対化することにもつながるのではないでしょうか。歴史を学び、豊かに生きる。まさに「かすかべプラスワン」だと思いますが、いかがでしょうか。

と、そんな話をしていたところ、受講者の女性の方からあるサイトを紹介されました。ご主人が運営されている「ピンピンコロリ村」というホームページです。庚申塔を紹介しているからぜひ見てくださいとのこと。ホームページを拝見すると、ただの庚申塔サイトではありません。かつて「ふれあい大学」を受講されたご主人は、ふれあい大学で学んだ「ピンピンコロリ」のポリシーを、春日部市内に点在する庚申塔を踏査することで果たしていこうとされるものでした。庚申塔をすべて写真で記録して、文字を解読し、一覧化されています。市では『春日部の庚申塔』『春日部の板碑』『庄和町史資料 石造物Ⅰ』『同Ⅱ』などを刊行しているところですが、この遺漏や誤謬も訂正されているとのことで、大変充実した内容となっています。石造物を一覧するデータベースとしても有用です。地元の歴史を顧みることは、「ピンピンコロリ」にもつながるという考えも、もっともだと思います。まさに「歴史を学び、豊かに生きる」の実践といえそうです。ふれあい大学現役の皆さんも必見です。「ピンピンコロリ村」ぜひご覧ください。