カテゴリ:郷土資料館

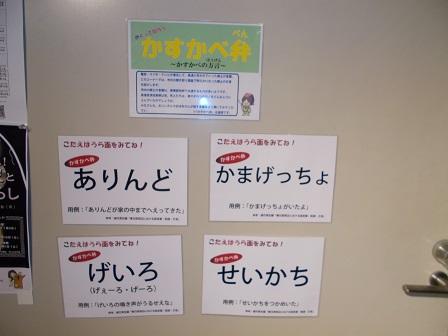

「かすかべ弁」わかりますか!?

市域には、埼玉県東部地域と共通する郷土の言葉(方言)が伝来しています。しかし、電話やラジオ・テレビが普及し、各地域の人々の交流が盛んになる高度経済成長期以降、急速に郷土の言葉は失われていきました。

今回、紹介しているのは、過去の聞き取り調査などで記録されてきた言葉です。市域でも町場と農村、世代・時代の違いによって、若干言葉が異なるようです。

「かすかべ弁」とか「方言」というと、「田舎だと馬鹿にしているのか」と怒られそうですが、春日部の春日部らしさ、地域の特徴だと思います。

みなさんも、この夏休みに年配の方とお話しするときに、少し注意して郷土の言葉を聞いてみると、新たな発見があるかもしれませんよ。

動画で解説!神明貝塚(2日目)

このイベントは、展示室で神明貝塚の紹介映像を上映し、学芸員が解説するものです。

手前みそな言い方ですが、動画は約15分で神明貝塚の特徴をわかりやすく、まとめています。しかし、疑問に思ったこと、動画に出演された考古学の先生方に踏み込んで聞きたいことを、話しかけても動画は教えてくれません。

このイベントでは、動画をご覧いただいた後、発掘担当の学芸員に質問ができることが最大の特長です。

本日は、神明貝塚の「神明」の由来、縄文土器の製作者などについて質問がなげかけられました。「神明」は西親野井の小字(こあざ)であり、古くから天照大神を祀る神明社が所在したことにちなむと考えられます。ちなみに、神明社は明治40年(1907)に親野井神社に合祀されています(『庄和町史編さん資料12 民俗Ⅱ』)。

さて、動画の後は、展示室で原物の資料をみながら、展示解説。

ご参加いただいたみなさんは熱心に学芸員の話に耳を傾け、時には質問し、神明貝塚の調査成果に対する理解を深めていただいたようです。

さながら、ギャラリートークです。いや、むしろ動画がみれて、ギャラリートークより、お得(?)かもしれません。

大阪からお越しのお客様からは「貴重な資料がたくさんならび、説明が詳しくて、よくわかりました。来てよかったです」とご感想をいただきました。

「動画で解説!神明貝塚」は、展示会期中の毎週水曜日8/22・8/29・9/5・9/12の10:30と15:00に開催しています。お見逃しなく。

まだまだ気温が高い日が続く予報が出ていますが、郷土資料館はクールオアシスとなっています。学んで涼める場ですのでお気軽に来館ください!!

「縄文」を体験しました!

このイベントでは、まず企画展示室で神明貝塚で発見された女性の人骨や、いろいろな模様のついた土器について、担当の学芸員が解説しました。

当日は、小学生の子どもたちが多く参加しており、人骨をみて「ちょっとこわい」「大昔の人がピアスやブレスレットをつけていたなんでびっくりした」などと感想をもらしていました。

解説の後、人骨と一緒に埋葬されていた土偶をもとにして、オリジナルの土偶粘土でつくりました。縄や竹べらなどで土器と同じような模様をつけて、子どもたちも、大人のかたも熱心に土偶づくりをしました。

午後の部では、土器のかけらをつかって、鉛筆拓本をとりました。縄文人がつけた不思議な模様をじっくり観察もらいました。

最後に、神明貝塚出土の縄文土器をかかえて記念撮影。

「楽しかった」「来てよかった」と満足そうに話してくれた参加者のみなさん。

3800年前の神明貝塚を身近に感じていただけましたでしょうか。

次回の「さわってみよう!縄文体験」は、9月1日(土)10:30~、15:00~です。

申込は要りませんので、ぜひお越しください。大人の方にもお薦めです。

古文書解読勉強会の成果(その7)

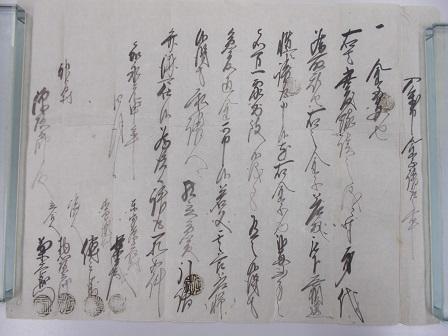

去る6月30日(土)に古文書解読勉強会を行いました。関係者の皆様、更新が遅れて申し訳ありません。引き続き、市内の神間地区に伝わった神間村文書(館蔵)を解読しました。

次回は、9月8日(土)14時~16時。教育センター2階にて、前回に配布した神間村文書慶安3年神間村新田屋敷御検地御水帳写」(№334)を解読する予定です。

【史料番号40】

入置申金子請取之事

一 金五両也

右は此度縁談之儀ニ付身代

為取替セ右之金子差出し被下無相違

慥ニ請取申候、尤右金子内弐両弐分之

者、万一家出致候儀も有之候得は

急度返金可申候、若又其節差滞

候得は私請人ニ罷立、急度引請

弁済可仕候、為後日請取一札如件

嘉永元申年 東宝珠花村

四月 栄蔵㊞

木間ケ瀬村

伝兵衛㊞

請人

惣次郎㊞

神間村 立会人

源次郎殿 菊右衛門㊞

【ひとことメモ】

神間村の源次郎の縁談により、東宝珠花村栄蔵が金5両を受領した証文。「家出」した場合には半額の2両2分を返金するとあるが、この証文だけでは事実関係が不分明であり、誰の「家出」なのか解釈することが難しい。今後の課題である。

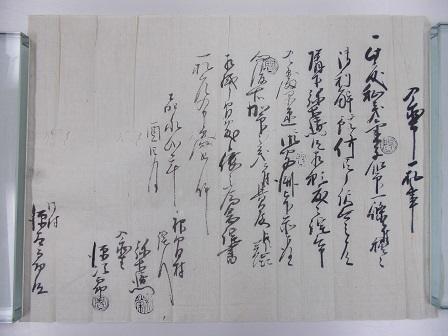

【史料番号49】

入置申一札之事

一此度私義金子加印一條ニ付種々

御利解ニ預り、何共申訳無之故

講下弥右衛門殿相頼、度々詫言申

入候処、早速ニ御聞済被下忝奉存候

向後右加印之義ニ付貴殿江難渋

相掛申間敷候、依之為念詫書

一札差入申処如件

嘉永弐年 神間村

酉四月 詫人

弥右衛門㊞

入置主

源次郎㊞

同村

源太郎殿

【ひとことメモ】

神間村の源次郎が「金子加印一条」により、源太郎に迷惑をかけたので、「講下」弥右衛門と連判して源太郎に提出した詫び証文。詫び証文については前回の記事参照。「金子加印一条」や「講下」についてもこの史料だけでは詳しくわからない。今後の課題としたい。

この夏は「神明貝塚」展【はじまりました】

8月5日(日)には、学芸員によるギャラリートーク(展示解説)を、8月8日(水)には動画で解説!神明貝塚を開催しました。

ギャラリートークでは、資料をじっくりみながら、展示・発掘担当の学芸員が展示を解説しました。参加された皆さんは、興味深そうに解説を聞き、解説終了後には担当者に質問をなげかけていました。

午後の回は、博物館実習生も展示解説の補助をしました。

動画で解説!神明貝塚は、神明貝塚の普及のため制作した動画を上映して、その後、学芸員は展示を解説するイベントです。

動画上映後、展示室に移動して、学芸員が展示資料を簡単に解説。参加された方々の質問に応えながら、神明貝塚の調査の成果について、わかりやすく解説しました。

「神明貝塚」展の関連イベントは、まだまだ続きます。

①8/10(金)、9/1(土)には「さわってみよう!縄文体験」(体験型のイベント)

②会期中の毎週水曜日には、「動画で解説!神明貝塚」

③最終日の9/16(日)にはギャラリートーク

④9/2(日)にはシンポジウム神明貝塚「発掘調査から分かる3800年前の縄文人のくらし」

を開催します。

上野の東京国立博物館でも「縄文」展を開催していますが、ぜひ身近な郷土春日部の「縄文」も体感してみてください。

「神明貝塚」展ギャラリートーク

春日部市郷土資料館の夏季展示「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展の展示資料について担当の学芸員が解説します。

日時:平成30年9月16日(日曜日)午前10時30分~、 午後3時~(各30分程度)

会場:郷土資料館 企画展示室

参加費:無料

申し込み:不要です。直接来場してください。

シンポジウムー神明貝塚【受講者募集中】

この機会に専門家の造詣深い話を聞いて、春日部が誇る神明貝塚について理解を深めましょう!

テーマ:発掘調査から分かる3800年前の縄文人のくらし

日 時:平成30年9月2日(日)13時~17時

発表者:阿部芳郎(明治大学文学部)/米田穣(東京大学総合研究博物館)/吉田邦夫(東京大学総合研究博物館)/森山高(春日部市教育員会)

会 場:春日部市教育センター2階視聴覚ホール

定 員:200名(無料・申込順)

共 催:明治大学資源利用史研究クラスター・明治大学黒耀石研究センター

動画で解説!神明貝塚

春日部市郷土資料館の夏季展示「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展の開催を記念して、展示室にて神明貝塚の紹介映像を上映し、学芸員が解説します。

日時:平成30年8月8日(水曜日)~9月12日(水曜日)の毎週水曜日

いずれも午前10時30分~、 午後3時~(30分程度)

会場:郷土資料館 常設展示室

参加費:無料

申し込み:不要です。直接来場してください。

資料整理とギャラリートーク

本日は西金野井の文書の資料整理と「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展のギャラリートークを行いました。資料整理では葉書形式の文書に書かれた宛名や送り主、その内容など一つずつ確認し、調書をとりました。旧字やくずし字などで書かれていたため読むのは大変でしたが、年賀状や木材の送付願いなど様々なものがあり、同じ送り主からの送付願いが複数あるなど、たびたび注文を受けていた様子が伝わってきました。

ギャラリートークは、10時半からのギャラリートークを見学させていただき、教えていただいたことをもとに、一部のコーナーを実習生が担当させていただきました。見学の際、神明貝塚がどのように貴重なのか、どのような生活をしていたのかなどを面白くも分かりやすく教えていただきました。午後からは実際に自分の担当する場所を決め、展示担当の方に見ていただきながらリハーサルを行い、改善点やアドバイスをいただいて、本番に備えました。

本番ではリハーサルでのアドバイスをもとに、教えていただいた事や調べたことを使いギャラリートークを行いました。うまく伝えることが出来るかとても緊張しましたが、リハーサルよりも落ち着いて伝えることが出来ました。また地域の大切な遺跡についてより知ってもらうため、ギャラリートークでは展示だけでは分からないことをたくさんお話しすることが大切だと分かりました。

文書の整理やギャラリートークなど、専門知識の必要性を改めて感じました。

お客様の前でお話しするのはとても緊張しましたが、実習生にとって貴重な体験になりました。ギャラリートークにお越しいただいた皆様、本当にありがとうございました。

(平成30年度博物館実習生)

夏休み体験講座本番

本日は、夏休み体験講座のわらじ作り本番でした。

まず、わらじを作る前の段階に、稲を刈って乾燥させて脱穀するという作業があります。

今回は脱穀の作業を来てくださったみなさんにやっていただきました。

みなさん楽しそうに千歯こきという江戸時代の農具を使って脱穀してくださいました!

次にわらすぐり、わら打ちの作業を実習生が実演し、最大の難関であるわら縄作りに突入です。

やはりみなさんわら縄作りに苦戦していらっしゃいました。

私たち実習生も、やり始めたころは難しくて頭を抱えていました。

わら縄作りを終えた後、わらじを編む作業に入りました。

編む作業は、みなさんの理解が早くてスムーズだったと思います。

完成したわらじを履いて、記念撮影もしました。

下の写真↓はその時のものです。

わらじの他に、江戸時代の旅人の衣装も着ていただきました。

みなさんとても似合っていました!

こうしたお客様に指導する立場に立つのは初めでした。

人に物事を教える難しさを痛感しました。

でも来てくださった方々が積極的に、楽しく作業してくださったので、私たち実習生もとても楽しく作業することができました。

博物館実習も終わりに近づいてきました。

最後まで気を抜かず、できるだけたくさんのことを学ぼうと思います。

(平成30年度博物館実習生)