カテゴリ:郷土資料館

郷土資料館体験講座「ミニぞうりを作ろう」を開催しました

平成30年10月20日(土)、郷土資料館体験講座「ミニぞうりを作ろう」が開催されました。

長さ3mの江戸打ち紐を3本使い、10cmほどのミニぞうりを作りました。ぞうり本体は、江戸打ち紐を互い違いに編んで作り、最後に鼻緒を、かぎ針を使い本体に編み込んで完成させます。

好きな色のミニぞうりを作ってもらうため、江戸打ち紐は、皆さんご自身で色を選んでご用意していただいたものです。

参加者達は、「自宅で、もっと小さな物を作ってお財布の飾りにしよう」「すごく楽しかった」と喜んでいました。

次回体験講座「しめ縄を作ろう」は、12月9日(日)・12月15日(土)です。ご参加をお待ちしています(事前の申込が必要です)。

長さ3mの江戸打ち紐を3本使い、10cmほどのミニぞうりを作りました。ぞうり本体は、江戸打ち紐を互い違いに編んで作り、最後に鼻緒を、かぎ針を使い本体に編み込んで完成させます。

好きな色のミニぞうりを作ってもらうため、江戸打ち紐は、皆さんご自身で色を選んでご用意していただいたものです。

参加者達は、「自宅で、もっと小さな物を作ってお財布の飾りにしよう」「すごく楽しかった」と喜んでいました。

次回体験講座「しめ縄を作ろう」は、12月9日(日)・12月15日(土)です。ご参加をお待ちしています(事前の申込が必要です)。

藤塚小学校第3学年が郷土資料館を見学しました。

平成30年10月19日に藤塚小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

少し昔に使われていた道具や、昔のおもちゃを実際に手に取ったり、様々な体験を通じて、昔のくらしについて学習していました。

写真手前の児童は、80年前の小学生と背比べしているようです。

千歯こきの体験では、職員が道具を抑えていないと、動いてしまうことに気づいた児童が「どうしたらいいのか」と質問していました。

「本当は足をかけて使ったようです」と職員が説明すると、児童は千歯こきに足をかけて脱穀体験。

なかなか、ワイルドな脱穀体験になりましたね。「すっきりした」でも「昔の人は大変だったことがわかった」と感想を話してくれました。

郷土資料館では、3月18日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。藤塚小の皆さん、今度はおうちの方と遊びに来てくださいね。

少し昔に使われていた道具や、昔のおもちゃを実際に手に取ったり、様々な体験を通じて、昔のくらしについて学習していました。

写真手前の児童は、80年前の小学生と背比べしているようです。

千歯こきの体験では、職員が道具を抑えていないと、動いてしまうことに気づいた児童が「どうしたらいいのか」と質問していました。

「本当は足をかけて使ったようです」と職員が説明すると、児童は千歯こきに足をかけて脱穀体験。

なかなか、ワイルドな脱穀体験になりましたね。「すっきりした」でも「昔の人は大変だったことがわかった」と感想を話してくれました。

郷土資料館では、3月18日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。藤塚小の皆さん、今度はおうちの方と遊びに来てくださいね。

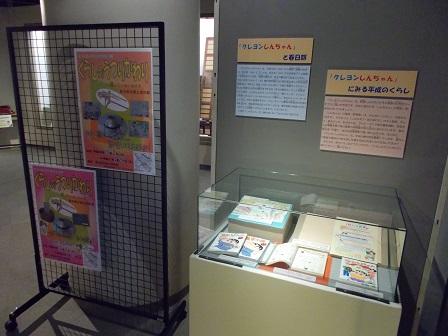

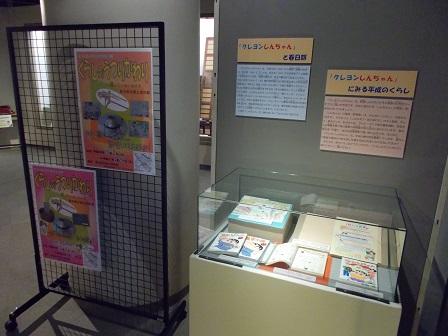

クレヨンしんちゃん、展示はじめました

春日部市郷土資料館で開催中の企画展示「くらしのうつりかわり—懐かしい昔の道具展」の一角に「クレヨンしんちゃん」を紹介する展示コーナーを設置しました。

「クレヨンしんちゃん」の展示については、以前より市民の方や市外から訪れた観光客の方、遠くは台湾や東南アジアなど外国人観光客の方からも要望がありました。資料館としては、念願の「クレヨンしんちゃん」です。

今回の展示は、「クレヨンしんちゃん」の作中に描かれた、しんちゃんの家族や日常生活について紹介しています。「くらしのうつりかわり」展で紹介している”昔のくらし”と比較すると、野原家は、平成(現代)の家族・生活様式を象徴しているといってもいいかもしれません。現代の暮らしぶりが描かれる漫画のワンシーンも展示しています。

また、今では入手できない、春日部市制作の「クレヨンしんちゃん」関連グッツや、中国語版のコミックス単行本も展示しています。

春日部と「クレヨンしんちゃん」のあゆみ、ぜひともご覧ください(みれば~)。

「クレヨンしんちゃん」の展示については、以前より市民の方や市外から訪れた観光客の方、遠くは台湾や東南アジアなど外国人観光客の方からも要望がありました。資料館としては、念願の「クレヨンしんちゃん」です。

今回の展示は、「クレヨンしんちゃん」の作中に描かれた、しんちゃんの家族や日常生活について紹介しています。「くらしのうつりかわり」展で紹介している”昔のくらし”と比較すると、野原家は、平成(現代)の家族・生活様式を象徴しているといってもいいかもしれません。現代の暮らしぶりが描かれる漫画のワンシーンも展示しています。

また、今では入手できない、春日部市制作の「クレヨンしんちゃん」関連グッツや、中国語版のコミックス単行本も展示しています。

春日部と「クレヨンしんちゃん」のあゆみ、ぜひともご覧ください(みれば~)。

粕壁小学校特別支援学級の児童が、郷土資料館で脱穀体験をしました。

平成30年10月16日に、粕壁小学校特別支援学級の児童が、郷土資料館に来館しました。

常設展示室を見学し、隣の企画展示室に移り脱穀体験♪♪

児童がバケツの中で育てた稲を、千歯こきで脱穀し、唐箕をまわして軽い藁くずやゴミを飛ばしたりして、昔の農業の体験をしました。

ん・ん? 千歯こきに稲が引っかかった?

でもこの後、ちゃんと取れました。

いつもは、資料館に展示されているだけの唐箕が、今回、稼働しました!

郷土資料館では、10月2日(火)から3月24日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催します。

昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

常設展示室を見学し、隣の企画展示室に移り脱穀体験♪♪

児童がバケツの中で育てた稲を、千歯こきで脱穀し、唐箕をまわして軽い藁くずやゴミを飛ばしたりして、昔の農業の体験をしました。

ん・ん? 千歯こきに稲が引っかかった?

でもこの後、ちゃんと取れました。

いつもは、資料館に展示されているだけの唐箕が、今回、稼働しました!

郷土資料館では、10月2日(火)から3月24日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催します。

昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

緑小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

平成30年10月12日に緑小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

少し昔に使われていた道具を実際に手に取ったり、千歯こきを使い脱穀を体験しました。

今は機械で行っている作業も、昔は手作業で時間と労力を使っていたことを実際に感じていました。

郷土資料館では、3月18日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

少し昔に使われていた道具を実際に手に取ったり、千歯こきを使い脱穀を体験しました。

今は機械で行っている作業も、昔は手作業で時間と労力を使っていたことを実際に感じていました。

郷土資料館では、3月18日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

子どももお年寄りも「くらしのうつりかわり」展

春日部市郷土資料館の企画展示室で、小学校地域学習展(第35回)「くらしのうつりかわりー懐かしい昔の道具展ー」を開催しています。

この展示会は、小学校第三学年の地域学習に即して、少し昔のくらしや道具を展示するものです。小学生だけでなく、一般の方にもお楽しみいただける内容となっています。

会期中、市内の小学校の団体見学もありますが、近年つとに多いのは高齢者施設の方々の見学です。

先日もお見えになり、昔使った道具を前に「懐かしい」「昔はこうやってつかったんだ」などとお話しになっていました。

見学中、話題になったのは、次の道具。

「知ってるでしょ?」「こうやって使うのよ」と得意げに、付き添いの方にお話しされていました。

こたえは、郷土資料館でお確かめください。同展は、平成31年3月24日(日)まで開催しています。

この展示会は、小学校第三学年の地域学習に即して、少し昔のくらしや道具を展示するものです。小学生だけでなく、一般の方にもお楽しみいただける内容となっています。

会期中、市内の小学校の団体見学もありますが、近年つとに多いのは高齢者施設の方々の見学です。

先日もお見えになり、昔使った道具を前に「懐かしい」「昔はこうやってつかったんだ」などとお話しになっていました。

見学中、話題になったのは、次の道具。

「知ってるでしょ?」「こうやって使うのよ」と得意げに、付き添いの方にお話しされていました。

こたえは、郷土資料館でお確かめください。同展は、平成31年3月24日(日)まで開催しています。

豊野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

平成30年9月28日に豊野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

時代とともに変わっていった春日部を学芸員から説明を聞いたり、少し昔の生活について、説明を聞くだけでなく、当時使っていた物を触ったりして体験しました。

80年前の8歳の小学生の平均身長のパネルと背比べ♪

郷土資料館では、10月2日(火)から3月24日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催します。

昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

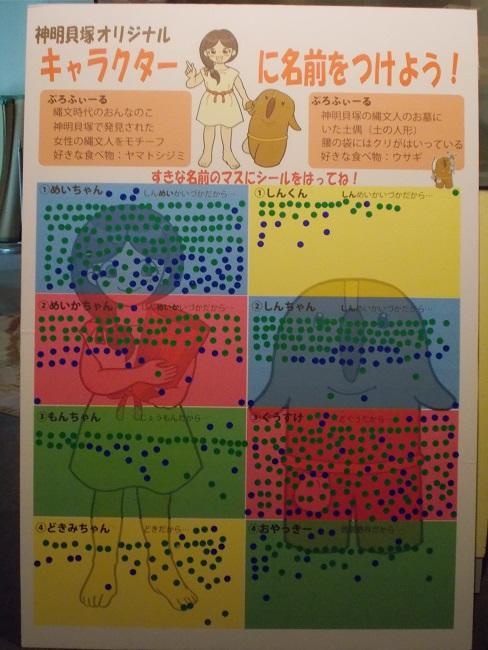

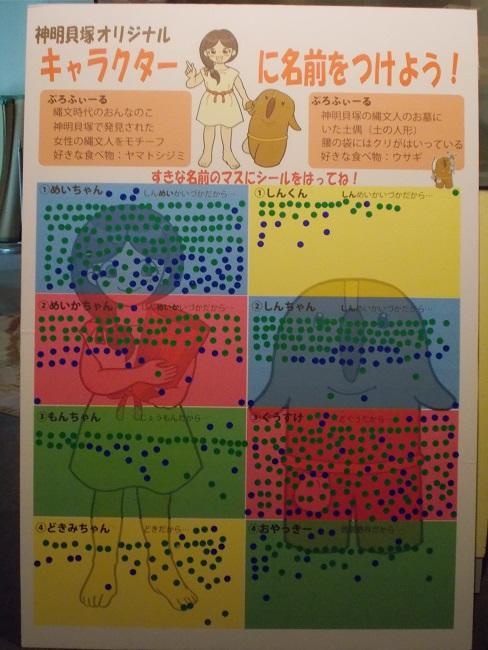

神明貝塚のキャラクター名が決まりました

9月16日(日)まで開催していた「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展の会期中に皆様にご投票いただいた、神明貝塚のオリジナルキャラクター(女の子と土偶)の名前が決まりましたので、結果を発表いたします。

その名は......

「めいちゃん」(女の子)、「ぐうすけ」(土偶)

です!

ここだけの話、担当者の予想に反する結果でした。やはり、春日部には「しんちゃん」は、某永遠の5歳児ただ一人だけなのですね。

余談に次ぐ余談で恐縮ですが、愛らしい土偶の「ぐうすけ」は、展示会のパネルのなかで、豊かな表情をみせてくれました。なかでも私のお気に入りは、このイラストです

埋葬する悲しいシーンですが、仲間がいたんですね!そして、亡くなったもう一人の土偶の表情が何とも言えないです。

多くの皆さまにご投票いただき、ありがとうございました。

これからも神明貝塚と、めいちゃん・ぐうすけをよろしくお願いします。

≪投票結果≫

女の子(投票総数360票)

・めいちゃん 174票

・めいかちゃん 85票

・どきみちゃん 52票

・もんちゃん 49票

土偶(投票総数355票)

・ぐうすけ 174票

・しんちゃん 107票

・おやっきー 42票

・しんくん 32票

その名は......

「めいちゃん」(女の子)、「ぐうすけ」(土偶)

です!

ここだけの話、担当者の予想に反する結果でした。やはり、春日部には「しんちゃん」は、某永遠の5歳児ただ一人だけなのですね。

余談に次ぐ余談で恐縮ですが、愛らしい土偶の「ぐうすけ」は、展示会のパネルのなかで、豊かな表情をみせてくれました。なかでも私のお気に入りは、このイラストです

埋葬する悲しいシーンですが、仲間がいたんですね!そして、亡くなったもう一人の土偶の表情が何とも言えないです。

多くの皆さまにご投票いただき、ありがとうございました。

これからも神明貝塚と、めいちゃん・ぐうすけをよろしくお願いします。

≪投票結果≫

女の子(投票総数360票)

・めいちゃん 174票

・めいかちゃん 85票

・どきみちゃん 52票

・もんちゃん 49票

土偶(投票総数355票)

・ぐうすけ 174票

・しんちゃん 107票

・おやっきー 42票

・しんくん 32票

展示会は今日終わりますが、神明貝塚は永久に不滅です

本日(9月16日)が最終日となった「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展。その最後を飾るギャラリートーク(学芸員による展示解説)を開催しました。

午前の回、午後の回とも、最終日とあって、これまで以上に多くのみなさんにご参加いただきました。

展示会も終盤にかけて、よりコアな縄文好きの方がいらっしゃる傾向がありましたが、本日も、すでに展示を何度かご覧になった方や、縄文ファン(もとい神明貝塚ファン)の方にお集まりいただき、質問が飛び交うなかでギャラリートークが進みました。

また、神明貝塚から出土した土器を実際に触っていただきました。真剣に話を聞いている方も、「意外と軽い」などと土器を抱えるときには笑みをこぼしていました。ギャラリートークが終了しても、学芸員に質問する方、詳しく話を聞く方で終始にぎやかな一日となりました。

展示会や各種のイベントを通じて、春日部市の神明貝塚の認知度が少しは上がったでしょうか。

展示会は今日終わりますが、神明貝塚は永久に不滅です!

…と胸をはっていえるよう、今後も、遺跡の保存・活用に取り組んでまいりたいと思います。皆さまのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

神明貝塚、まだまだこれからです。

午前の回、午後の回とも、最終日とあって、これまで以上に多くのみなさんにご参加いただきました。

展示会も終盤にかけて、よりコアな縄文好きの方がいらっしゃる傾向がありましたが、本日も、すでに展示を何度かご覧になった方や、縄文ファン(もとい神明貝塚ファン)の方にお集まりいただき、質問が飛び交うなかでギャラリートークが進みました。

また、神明貝塚から出土した土器を実際に触っていただきました。真剣に話を聞いている方も、「意外と軽い」などと土器を抱えるときには笑みをこぼしていました。ギャラリートークが終了しても、学芸員に質問する方、詳しく話を聞く方で終始にぎやかな一日となりました。

展示会や各種のイベントを通じて、春日部市の神明貝塚の認知度が少しは上がったでしょうか。

展示会は今日終わりますが、神明貝塚は永久に不滅です!

…と胸をはっていえるよう、今後も、遺跡の保存・活用に取り組んでまいりたいと思います。皆さまのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

神明貝塚、まだまだこれからです。

動画で解説!神明貝塚(最終日)

本日(9/12)、春日部市郷土資料館の夏季展示「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展の関連イベント「動画で解説!神明貝塚」の6回目(最終日)を開催しました。

このイベントは、展示室で神明貝塚の紹介映像を上映し、学芸員が解説するものです。会期中、毎週水曜日に開催してきましたが、最終日とあって、多くの皆様においでいただきました。

まずは、動画の上映です。神明貝塚が後世に遺していくべき遺跡であることが紹介されます。本日が上映の最終日でしたが、動画は世界中でいつでもユーチューブでご覧いただけます。

その後、展示室に移動して、学芸員が展示解説をしました。

こちらも、最終日ともあって、解説する学芸員もいつも以上に熱が入っていたようでした。また、皆さんも、熱いまなざしで縄文人を見つめていました。

「ここまで分かった!神明貝塚と縄文人のくらし」展は9/16(日)まで。最終日の9/16(日)にはギャラリートークも開催します。担当者が展示を解説するのは、本当にもう最後です。お見逃しなく!!