ほごログ

#桜咲くかすかべ 郷土資料館にも #桜 咲きます

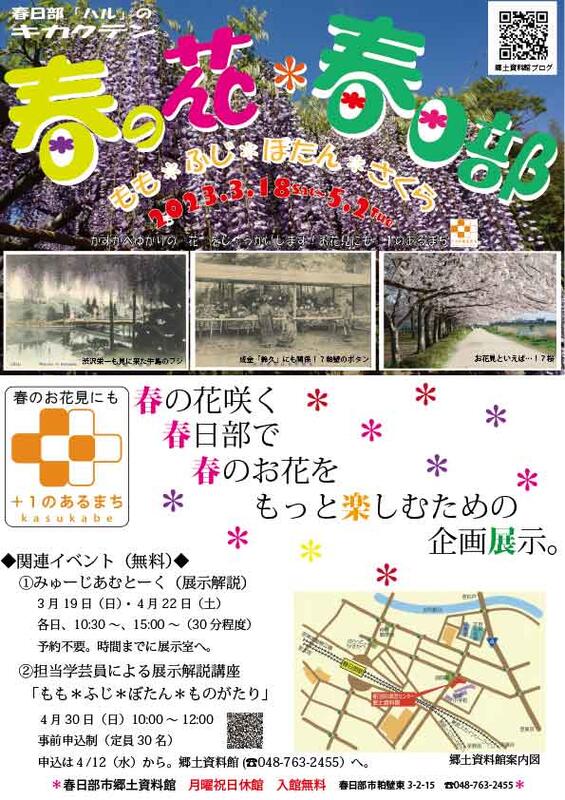

3月18日(土)より、春日部ハルのキカクテン「春の花*春日部」展が始まります。本展は春の花咲く春日部で春のお花をもっと楽しむための企画展示です。 #かすかべプラスワン

春日部のゆかりの春の花は、藤だけじゃない。春日部の歴史にとって、桃、藤、牡丹、そして桜は、縁の深い花です。今年も微力ながら「桜咲くかすかべ」を盛り上げんがため(むしろ便乗して)、「春の花*春日部」展から、桜の話題を一つ。

でばりぃ資料館や小学校の団体見学で、市内の小学校の児童たちと触れ合うなかで、彼らの身に着ける名札や黄色い帽子に桜、藤があることに気づきました。なんと、桜や藤は、市内の学校の校章のモチーフに取り入れられていたのです。学校要覧や各校のブログ・学校だよりなどを手掛かりに桜と藤の校章をピックアップしたのが下の図です。

桜をモチーフとする校章は新旧合わせて6校、藤は3校見出しました(もしかすると武里南小は桔梗かもしれない説が浮上しています。要検討)。

桜の校章は、まず校名(地名)に「桜」がはいる学校、南桜井小・桜川小にありました。「南桜井村」は明治22年(1889)に成立します。桜川小は昭和50年(1975)に開校する新設校。校名は南桜井と川辺から「桜川」と名付けられました。他方、「桜」の校名ではないですが、粕壁小・幸松小・富多小(江戸川小中学校に統合)にも「桜」をモチーフとした校章が採用されています。3校はいずれも明治時代に開校した伝統校です。卒業・入学の時期に「桜」は学校のはじまりとおわりを象徴する花でもあり、校章にも取り入れやすい花だったということなのでしょうか。また、明治時代半ばに「桜」は「日本らしさ」をイメージするものとして普及しました。そうした時代のなかで桜の校章が創られた可能性もあります。いずれにしても、桜の校章が生まれるのは、古くても明治時代以降のことでしょう。

手元の資料では、校章制定の年次や理由・背景はわからないのですが、粕壁小については、昭和14年(1939)築の旧木造校舎(下の写真)に掲げられていた校章を郷土資料館で保管しています。これと現在の校章を比較すると若干デザインが異なっています。もしかすると、粕壁小の現在の校章は、実は比較的新しい(もしかすると戦後に制定された?)のかもしれません。

藤をモチーフとする学校は、牛島小(昭和50年開校)、藤塚小(昭和54年開校)、春日部南中(令和元年開校)で、いずれも新設校です。藤が校章に取り入れられたのは、おそらく市の花が藤(フジ)だからでしょう。市の花の制定は昭和48年のことです。学区内に牛島のフジがあること、藤のつく地名であること、また市の花が藤であることが制定の理由だと思われます。

校章にみる春の花は、古ければ明治時代までさかのぼれますが、もしかすると意外に新しいものなのかもしれません。校章の成り立ちや制定までの過程は、今後追跡調査したいと思っています。校章からみれば、桜と藤は春日部にとってゆかりのある春の花であるといえるでしょうか。

写真は解体前の粕壁小木造校舎。町のシンボル的な建物だったので、懐かしい方も多いのでは?

「春の花*春日部」展では、屋根付近の建物正面に掲げられている校章(実物)を展示して、郷土資料館に桜を咲かせます。ぜひお楽しみに。

3月19日(日)には、みゅーじあむとーくも開催しますので、ぜひ資料館の桜もお楽しみ下さい。10:30〜、15:00〜(30分程度)

【出張授業】「でばりぃ資料館」in八木崎小学校

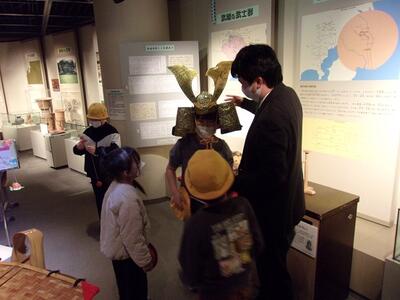

令和5年3月15日(水)に八木崎小学校へ出向き、第3学年の児童に向けた、『でばりぃ資料館』を開催しました。

『でばりぃ資料館』は、郷土資料館での展示や体験をお届けする出張授業です。令和2年から始動して、今年で3年目。だんだんと学校の先生方にも浸透してきたでしょうか。

今回のでばりぃ資料館は、児童会室で「昔の家の道具」、多目的室で「昔の学校の様子」「60年前の春日部の様子」と3つのテーマを分け、3クラスが25分ずつ巡回する形式で開催しました。

昔の家の道具コーナーでは、昔の家庭で使われていた民具を展示し、さらに手作業での精米の方法にも触れました。

手回し洗濯機などの珍しいものに興味津々!どの児童も、気になったことや、わかったことをしっかりとプリントに書き記していて素晴らしかったです!

昔の学校の様子コーナーでは、昭和30年代の給食の献立表に驚いたようです。それもそのはず、献立にはご飯があまりなく、パンがほとんどだったからです!今当たり前に食べている白いご飯が、昔は貴重なものだったんですね!

自由時間には昔の子供と背比べができるパネルなども人気がある様子でした♪

60年前の春日部の様子コーナーでは、八木崎周辺には当時何があったのかなどを学びました。

八木崎小学校が開校したのは1972年の約51年前ことです。今回は約60年前の空中写真を用意したので、八木崎小学校はまだ存在せず、周辺の多くは田んぼでした。

田んぼと関連して、稲の脱穀体験も今回はこちらのコーナーで行いました!

今回は各コーナー25分の時間があったため、説明だけでなく、自由見学の時間もしっかり確保でき、児童も満足度も高かったように思います♪

郷土資料館は八木崎小学校からさほど遠くないのですが、聞いてみると意外と資料館に来たことがある児童は少ない様子。今日のでばりぃ資料館で興味をもってもらえたでしょうか!土日も開館しているので、ぜひ遊びに来てくださいね♪

春日部「ハル」のキカクテン「春の花*春日部」展

令和5年3月18日(土)から、企画展示「春の花*春日部~もも*ふじ*ぼたん*さくら~」が始まります。おじさんが無理をしてチラシをポップに仕上げてみました。 #かすかべプラスワン

春日部は、春の花とゆかりの深いまちです。とくに、藤(フジ)は、国特別天然記念物「牛島のフジ」が所在することから、市のシンボルとして、広く知られているところです。これまで、藤(フジ)については、ここ数年、藤(フジ)の花咲くこの季節にミニ展示を開催し、ご好評をいただいてきたところです。

今回の展示は、少し欲張って、藤(フジ)を含む、春日部ゆかりの春の花で特徴的な桃(モモ)、牡丹(ボタン)、そしてお花見でおなじみの桜(サクラ)についても紹介します。去年のブログを見ていたら、それをにおわすような記事を書いていました「花のまち春日部」。毎年春に恒例のイベント「桜咲くかすかべ」に引き寄せられたところもあります。

「春日部ハルのキカクテン」(春のパン祭りの言い方で)のキャッチコピーは「春の花咲く 春日部で 春のお花をもっと楽しむための 企画展示」

展示をご覧いただければ、春の花、お花見をもっと楽しめるかもしれません。

「春の花*春日部」展、目下、準備中。こうご期待。

展 示 名:春の花*春日部~もも*ふじ*ぼたん*さくら~

会 期:令和5年3月18日(火)~5月2日(日) 月曜・祝日休館

会 場:春日部市郷土資料館企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15)

関連事業:

①みゅーじあむとーく 3月19日(日)・4月22日(土)各日10:30~、15:00~ 予約不要。時間までに展示室へ。

②展示解説講座「もも*ふじ*ぼたん*ものがたり」4月30日(日)10:00~12:00 事前申し込み制(定員30名) 申込は4月12日(水)から。

粕壁小第3学年が郷土資料館を見学しました

令和5年3月1日(水)に粕壁小学校第3学年が郷土資料館を見学しました。

粕壁小学校第3学年は全部で4クラス。1~4校時を使って1クラスずつ見学に来てくれました。

企画展示室では、昔の家庭で使われていた道具や学校で使用していた勉強道具などについて職員から解説を聞きました。

昔の粕壁小学校は今の郷土資料館資料館の位置にあったことなどを伝えると、「え~!そうだったんだ!」と、いい反応です(笑)

たくさん見た道具の名前もしっかり覚えて帰ってくださいね。

続いては千歯扱き(せんばこき)を使った脱穀体験です。

体験した児童はマスク越しでも楽しそうな表情がうかがえました♪それでも楽しさだけではなく、手作業の大変さも感じ取ってもらえたようです。

宿場の模型を見ながら江戸時代の春日部の様子も学びました。粕壁小は粕壁宿の近くに位置しており、児童も宿場の通りをイメージしやすかったようで、現在の様子と比較して驚いている様子でした!

職員の話を聞く姿勢や、反応の良さなど、メリハリのある姿が印象的な粕壁小第3学年の児童さんたち!

郷土資料館は土曜日、日曜日も開館しています。粕壁小のすぐ隣にあるので、お休みの日にぜひ遊びに来てくださいね♪

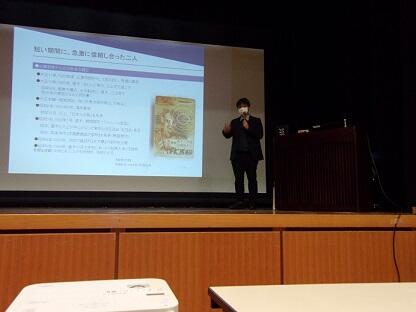

歴史文化講演会 「直木賞の歴史と作家三上於菟吉」を開催しました!

令和5年2月25日(土)、午後2時から4時まで、視聴覚ホールにおいて、歴史文化講演会を開催しました。

今年度本館では、鎌倉武士春日部氏と江戸時代末期の粕壁宿の住民について、それぞれ講演会を開催いたしました。

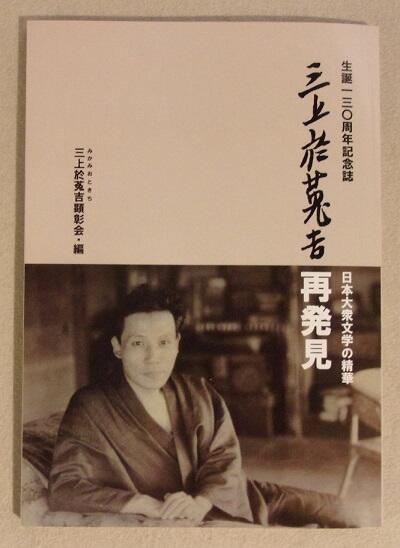

今回は趣向を変えて、明治24年(1891)に本市木崎地区に生まれ、昭和19年(1944)に幸松地区八丁目で亡くなった、大正~昭和前期の大衆作家、三上於菟吉についてをテーマに講演していただきました。

三上於菟吉は、市民や愛好家の方々による顕彰活動が熱心に行われている郷土ゆかりの作家です。

特に今回は、現代の文学賞の中でもっとも著名な賞と思われる直木賞と三上於菟吉との関係を、直木賞の由来となった直木三十五と三上於菟吉との親交を中心にお話ししていただきました。

講師にお迎えしたのは、ウェブサイト「直木賞のすべて」を運営し、『直木賞物語』(文春文庫)などのご著書もある、川口則弘先生です。先生には直木三十五と三上於菟吉の親交について、共同の出版事業や二人の個性などを説明されながら、詳しく解説していただきました。直木三十五の死後、三上於菟吉は菊池寛らとともに昭和10年の直木賞創設に関わり、初代の選考委員を務めました。

当日は、50名近くの方々が熱心に受講され、市内のゆかりの場所などについての質疑がありました。

三上於菟吉顕彰会の方々による生誕130周年記念誌『三上於菟吉再発見』-会員のおひとりである川口先生のご寄稿もあります-の紹介もあり、たいへん実りある講演会となりました。

郷土資料館では、今後も三上於菟吉をはじめ郷土ゆかりの人物について、展示や講演会を通じて皆様に紹介してまいります。

ぽぽらフェスティバルの展示で郷土資料館が紹介されています。

3月5日(日)まで、春日部市市民活動センター(ふれあいキューブ4階)で「春日部・?・クエスチョン」という展示がされています。この展示は、ぽぽらフェスティバル2022実行委員会が企画されたものです。 #かすかべプラスワン

わたしたちのまち「春日部」の現状や課題を多様な角度から見つめ、一緒に考える、参加型の展示です。

まちの現状や課題はさまざまですが、このなかで「かすかべ再発見」として、まちの歴史、移り変わりが紹介されています。郷土資料館に行けば、詳しくわかる!といったように、当館の配布物なども掲示いただいています。

この企画の面白いところは、掲示物が参加型になっているところ。自分が共感したり、面白いとおもったコト、話題に対して、ハンコをおしてイイネ!と投票する仕掛けになっています。

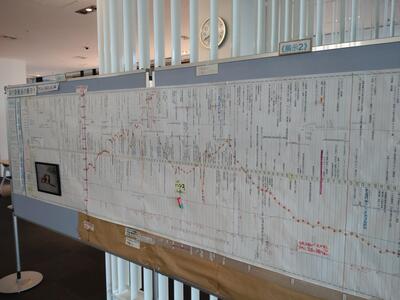

上の写真は、春日部の歴史と自分の生涯を重ね合わせられる年表。自分がいつ生まれたのか、ハンコをおして表示できるようになっています。写真では伝わりにくいのでぜひ見てみてください。

この掲示物は、春日部の宝ものは何ですか?という問いかけに対する書き込みです。

あなたにとって、家族にとって、地域・春日部にとっての宝ものは?

いろいろな価値観があって、共感するものには、スタンプがたくさん押されています。

地域・春日部にとって、「文化財」が宝ものだと書いている方もいました。私はここにスタンプを押しました。

書き込みができるこの取り組みは、展示主催者が一方的に発信するのではなく、見ている観覧者も参加できる双方向型の展示になっていて、いわばアナログ型のツイッターといった感じです。SNSでバズったっといったような派手さはありませんが、手作りで、作った人、掲示した人や見ている人のぬくもりが感じられ、野心的な展示だと見受けました。個人的にインスパイアされましたので、この手法を郷土資料館の展示にも活かしたいと思案しています。

スペースが限られている展示にもかかわらず、郷土資料館を取り上げていただき、関係者の方には、感謝申し上げます。

ぜひお近くにお立ち寄りの際にはご覧ください。

【出張授業】「でばりぃ資料館」in藤塚小学校

令和5年2月16日(木)に藤塚小学校出向き、第3学年の児童に向けた、『でばりぃ資料館』を開催しました。

今回のでばりぃ資料館は、図書室で「昔の家の道具」「昔の学校の様子」、視聴覚室で「昔の農業」と3つのテーマを分け、児童がグループ毎に巡回する形式で開催しました。

昔の家の道具コーナーでは、昔の家庭で使われていた民具を展示しました。

手回し洗濯機や黒電話が人気を集めていました!時間が足りず、もっと見たがる子もいた様子。ぜひ、郷土資料館に足を運んでみてくださいね♪

昔の学校の様子コーナーでは、当時の教科書をはじめとした勉強道具や給食の食器などを展示しました。

第一回の藤塚小卒業式の写真も用意していったところ、子供たちは釘付け!先生方も興味深そうにご覧になられていました!

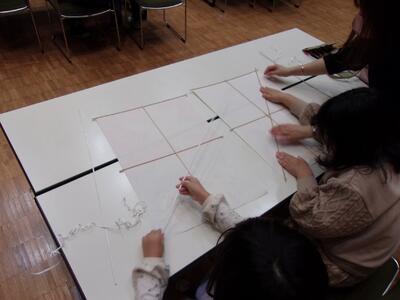

昔の農業コーナーでは、主に手作業での米作りの学習と体験を行いました。

手作業での脱穀、籾摺り、米つきなど、当時使っていた道具や、簡素化したものを利用して実際に体験してもらいました。

初めてやる作業に楽しさを覚えながらも、同時に手作業による苦労も味わってもらえたようです。

各コーナー15分満たない短い時間ではありましたが、その分体験を含め、ギュッと詰め込んだ内容となり、児童も飽きることなく学んでらえたかと思います!

でばりぃ資料館は継続して開催しておりますので、各学校の先生方も、日程、会場、内容など、ご相談ください!

また、「くらしのうつりかわり」展も2月26日(日)まで開催しておりますので、団体見学のご依頼もお持ちしています!

古文書勉強会を開催しました。

2月12日(日)春日部市郷土資料館の収蔵史料(古文書)を、有志の市民の皆さんと読む会「古文書勉強会」を開催しました。 #かすかべプラスワン

引き続き、「宝暦度より酒造用留」を講読しています。

皆さん、だんだんと慣れてこられたようで、読むスピードも上がってきています。

が、虫損も多く、読みづらい箇所もちらほら。

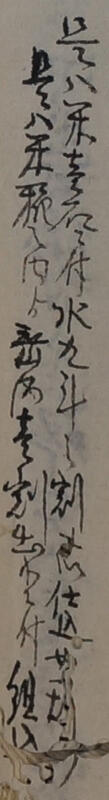

たとえば、次のよう。

一行目は、「是ハ米壱石ニ付水九斗之割ヲ以仕込如斯」

「如斯」が虫損で読みづらいですが。

二行目は、「是ハ米糀之内より垂酒壱割出祖ニ付組込」とあります。

毎度毎度、解釈する時間がないのですが、「垂酒」とは今でいうアルコールのことであるとか。この記述から、この酒のアルコール度数は大体10%ということになります。

「如斯」はまだ読める範囲ですが、次のは手ごわいです。

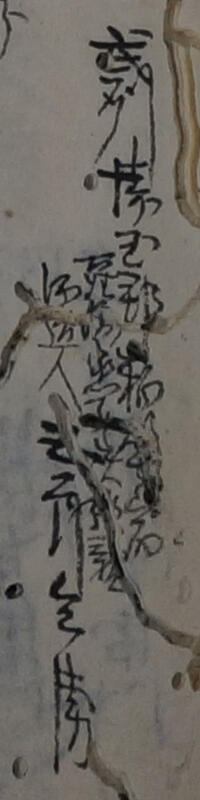

武州埼玉郡粕壁宿

百姓勝之丞死去跡親

酒造人 五郎兵衛

と書いてあるようです。

これも虫食いが重なって読みづらく、特に「去」「跡」が厳しいのですが、読んでこられた方がいらっしゃいました。

参加者には写真の紙焼きを配っているので、ここまで鮮明に字がみえません。前後の関係などを加味して字をお読みいただきました。ほかの参加者からは「よく読みましたね~」と感心する声が漏れました。

執念というか、皆さんの情熱を感じましたよ。

と、こんなふうに2時間みっちり古文書を読んでいます。

次回は、3月12日(日)14時~ です。

引き続き、よろしくお願いします。

郷土資料館体験講座「凧作り教室」を開催します

前回11月に開催し好評だった「凧作り教室」について、2回目を3月に開催します。

今回も、講師に春日部市「庄和大凧保存会」の方をお招きし、本格的な和凧を作ります。

凧作り教室(紙に骨をつける)

日程:令和5年3月18日(土曜日)午前10時~正午

講師:春日部市「庄和大凧文化保存会」の講師

募集人数:小学生 30人(申し込み順、保護者同伴、参加可)

材料費:一人500円

申し込み

令和5年2月8日(水曜日)より郷土資料館に直接、電話(電話:763-2455)、春日部市電子申請で申し込み

申し込み後、下記の期間内に郷土資料館にご来館いただき、材料費(500円)をお支払いの上、凧紙をお受け取りください。

凧紙配付期間:令和5年2月8日(水曜日)~3月17日(金曜日)

(月曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分)

講座当日までに好きな絵や文字を書いてきてください。講座会場では、骨組みと糸付けを行います。

でばりぃ資料館in小渕小

2 月8日(水)小渕小学校3年生の総合的な学習の時間に出張授業をしてきました。 #かすかべプラスワン

小渕小のみなさんは、事前にグループに分かれ、①昔の学校・給食、②昔の食べ物、③昔の生活道具、④昔の町の様子、⑤昔の遊び、⑥戦争のころの暮らし、のテーマで、それぞれ調べ学習をしたそうです。

でばりぃ資料館(出張授業)では、各テーマに関する資料を持参し、学芸員が説明をしました。

戦争のお話しでは、国語の教材「ちいちゃんのかげおくり」にも登場する、出征のときのタスキや日の丸の寄せ書きについて説明しました。また、当時の子どもたちが書いた手紙も紹介しました。戦争の話題になると、より真剣な表情で話を聞いてくれました。

説明のあと、小渕小の皆さんは、自分たちで調べて、わからなかったこと、疑問に思ったことを、学芸員にぶつけてくれました。

「昔の給食のメニューで一番人気があったものはなんですか?」「昔の子どもたちは、おもちゃをつかわない遊びはしたのですか?」「昔の食べ物で特別なメニューはどんなものがあったのですか?」「冷蔵庫がない時代は食べ物をどうやって保存したのですか?」「戦争のリュックサックにファスナーがないのはなぜですか?」「戦争で金属が供出されてもベイゴマ遊びはできたのですか?」など。

なかなか鋭い質問もあり、受け答えしたこちらも、刺激的なひと時でした。

最後は、自由時間。

持参した資料をよく観察したり、さわってみたり、もってみたり。

やはり一番人気は昔のおもちゃでした。遊べるから楽しいですよね。

実は、展示した資料の一部は、小渕小学校の郷土資料室に保管してあるものだったりもします。

郷土資料館には、大型で持参できなかった資料や楽しいおもちゃがたくさんあります。ぜひ遊びにきてください。

でばりぃ資料館は、学芸員と郷土資料が学校に出張する出前授業です。

今回は3年生の総合的な学習でしたが、戦時期の道具は、6年生の社会科(歴史)学習だったり、戦時期の作品を扱う国語科などでも活用いただけます。

学校の先生方には、ぜひご活用いただければと思います。