校長の独り言

清明

本日は24節気のひとつの「清明」

「清浄明潔」という言葉を略したもので、「すべての草木が芽吹き、清らかで生き生きとしていること」という意味があるそうです。

校庭の桜も満開になりました。花壇の花々も咲きそろい、子どもたちの登校を待ち望んでいます。

開花宣言

上高根沢小学校、桜の開花宣言、いたします。

はなももをいただきました

桃色のちいさなつぼみがたくさんついています。

学校だより第11号

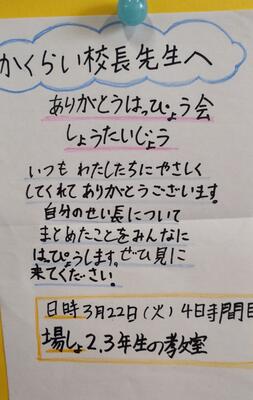

ありがとう発表会

2年生のみなさんが「ありがとう発表会」の招待状を持ってきてくださいました。来週の発表会が楽しみです。

成長の記録

橘川先生と野呂先生が、卒業生のために「成長の記録」を作ってくださいました。中を開くと、入学から卒業までの6年間の身長と体重の記録と、写真が貼付してあります。

図書事務の菊地先生からは、6年間の「図書の記録」もいただきました。

ありがとうございました。

春が少しずつ

図工の作品

3月の英語

啓蟄

3月5日は啓蟄。

啓蟄とは、土の中で縮こまっていた虫(蟄虫)が穴を開いて(啓いて)はい出てくることを意味する節気のことで、冬の寒さに耐えていた動植物が春の到来を感じて活動し始めると言われています。わたくしたち、人間も「もぞもぞ」と動き始める頃でしょうか。

本日、3月7日も気温は低めですが、日差しには温かさを感じます。校庭にモグラ?の穴を見つけました。先日頂いた黒文字も花を咲かせました。

桃の節句 そして平和の日

本日は「桃の節句」です。中国から入ってきた考え方で、奇数の数字が重なる日には悪いことが起こると考えられていました。そこでその災いや邪気を払うために祭りなどをするようになったそうです。

3月3日は上巳の節句、5月5日は端午の節句、7月7日は七夕の節句、9月9日は重陽の節句となり、その季節の植物が飾られます。3月3日の上巳の節句には桃の花、端午の節句には菖蒲、七夕の節句には笹、重陽の節句には菊を飾ります。

桃には邪気をはらう力があるといわれていました。鬼退治に行くのが「桃太郎」なのもそのためだという説があります。

本日は、「平和の日」でもあります。世界中の子どもたちの健やかな成長を祈らずにはいられません。

「紅梅」をいただきました

いよいよ「3月」となりました。3月には「花月(かげつ)」「桜月(さくらづき)」「蚕月(さんげつ)」「桃月(とうげつ)」「花見月(はなみづき)」「夢見月(ゆめみづき)」などの異称が数多くありますが、やはり最も有名なのは「弥生(やよい)」でしょうか。

「弥生」は「いやおい」という言葉から来たとされていて、 弥生の「弥」は、「いよいよ・ますます」、「生」は「草木が芽吹くこと」を意味していて「草木が生い茂ること」ということなのだそうです。

読み聞かせでお世話になっている菊地様から、「紅梅」をいただきました。季節ごとに様々なお花をお持ちくださっています。1月には「蝋梅」をいただきました。本日は、「ツバキ」「黒文字」「エリカ」「クリスマスローズ」もいただきました。

梅全般の花言葉は「高潔」「忍耐」「忠実」。紅梅の花言葉は「優美」。厳しい冬の寒さを耐え忍び、優美な花を咲かせている「紅梅」です。

いつも、ありがとうございます。

掲示物

東小学校とのオンライン交流会で発表した詩を掲示しました。

最高気温10℃

最高気温が、やっと10℃をこえそうです。校庭のノースポール、パンジー、ビオラも生き生きして見えます。

学校だより第10号

掲示物

明日は雨水

明日は、二十四節気の一つ、「雨水」にあたります。

雪が雨に変わり、雪や氷が溶けて水となるころなのでこう呼ばれたそうです。また、冬型の気圧配置が崩れるころで、太平洋側や関東でも大雪が降るのがこの頃だそうですが、本日は冬型の気圧配置で北陸地方は大雪に警戒が必要な1日になるようです。ここ北関東でも、晴天とはなっていますが、北寄りの風は強く吹いています。

保健室前に、リフレーミングの掲示があります。

冬は嫌だな、早く春が来ないかなと考えるのではなく、この澄み切った青空と凛とした空気を楽しまなけらばいけませんね。

蝋梅の花が満開です

掲示物

自分の顔を彫りました。

初午

2月になって最初の午の日が初午(はつうま)です。この日は、全国各地の稲荷神社で豊作、商売繁盛、家内安全を祈願します。稲荷神社のお使い役のキツネは油揚げが大好物です。初午の日に、油揚げにすし飯を詰めたものを奉納したことがいなり寿司の始まりだそうです。

栃木県では、もちろん「しもつかれ」ですね。鮭の頭、鬼おろしですりおろした大根やにんじん、油揚げ、節分の大豆などを酒粕と一緒に煮込んだ栃木県の郷土料理です。食べ物を無駄にしないSDGsの観点からも注目されている料理ですが、油揚げは神社に奉納した残りなのでしょうかね。

今日は、雪?霙でしょうか?子どもたちにとっては、もう少し降ってほしい雪です。