文字

背景

行間

令和4年度

1月16日の学習の様子

1月16日の学習の様子

【1年生】1年生の教室から鍵盤ハーモニカの音が聞こえています。新型コロナウイルス感染症に気をつけながら、実際に音を出して自分の音を確かめています。1~3枚目の写真は、音楽の時間の様子です。「どれみのおとであそぼう」というめあてで、「あのね」という教材を使って演奏をしていました。指の動かし方の練習をたくさんしてきたので、音を出してもスムーズです。

【2年生】1枚目の写真は、音楽の時間の一コマです。「おまつりの音楽」という題材の学習で、「村まつり」の曲に合わせて5種類の太鼓をたたいていきます。全員がすべての太鼓を体験することができるように、1フレーズが終わると場所を移動していました。太鼓による音の違いを体験しながら演奏することができました。

【3年生】1枚目と2枚目の写真は、国語の「たから島のぼうけん」という教材の学習の一コマです。1枚目の写真では、実際に物語を書き始める前に、宝島の地図を見ながらどんなところがあり、どんな動物が住んでいるか確認しています。2枚目の写真は、物語を実際に書いている様子です。すでに4枚目、5枚目に突入した子どもたちもいました。

【4年生】1枚目の写真は、国語(書写)の時間の様子です。「白馬」と書いていますね。今日の学習は、「漢字どうしの大きさ」について学習しています。漢字を並べて書くときは、画数が少ない漢字や周りが線で囲まれている漢字を小さめに書くと読みやすくなります。子どもたちは、「白」を少し小さめに書くことを意識しながら、バランスの良い字を書いていました。

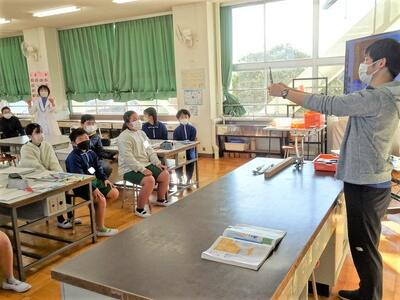

【5年生】1枚目の写真は、理科の時間の一場面です。「もののとけ方」の学習の一環で、電子てんびんの使い方の学習をしています。消しゴムや薬包紙などを、ボタンで単位を変えながらしっかりと測ることができました。きっと、保護者の皆様の頃は上皿天秤をつかって、分銅を乗せながら測っていたのではないでしょうか。道具の進歩はすごいですね。

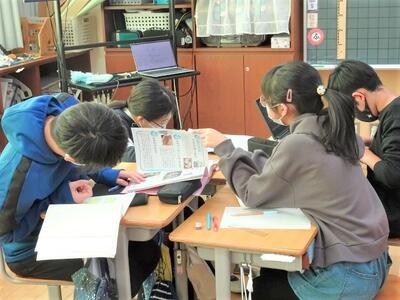

【6年生】1~3枚目の写真は、算数の時間の様子です。今日は「考える力をのばそう「関係に注目して」」という単元の学習でした。ここでは、変化する2つの数量を表に表すことをとおして、数量関係や規則性を見付ける能力を伸ばすことを目標にしています。表を完成させた子どもたちは、xとyの関係を式に表そうと一生懸命考えていました。

1月13日の学習の様子

1月13日の学習の様子

【1年生】1枚目の写真は、国語の時間の様子です。新しい単元の学習「すきなところをみつけよう」の学習に入りました。「たぬきの糸車」という教材を使っての学習です。1年生にとってはちょっと長い物語ですが、さっそく範読を聞いた後、先生の範読にあわせて音読する学習を行っていました。

【2年生】1枚目の写真は、体育の時間の様子です。「マットを使った運動遊び」の単元の活動です。今日は、横転がりができることを目指して、ボーリングのピンに見立てたボトルを、横転がりをしていって倒す遊びです。まっすぐに横転がりしないとボトルは倒れません。簡単そうにみえますが、途中で曲がってしまったり、止まってしまったりする場面も見られました。

【3年生】1枚目の写真は、国語の「たから島のぼうけん」という教材の学習の一コマです。ちょうど指を指しているのが「たから島」の地図です。この単元では、この地図を舞台にした冒険物語を書くことを目的にしています。自分で登場人物を考え、宝の隠し場所や名所を設定して、一人一人の物語を描き始めました。どんな物語ができあがるのか楽しみです。

【4年生】1枚目の写真は、図工の時間の一コマです。「ギコギコトントンクリエイター」の活動も、まとめの段階に入っています。ある程度のこぎりで切る作業が終わり、組み立てる前に着色をしているのです。1枚の板から苦労して切り出して作る作品です。最後まで丁寧に仕上げようと頑張っていました。

【5年生】1枚目の写真は、理科の時間の一場面です。「もののとけ方」の学習で、今日は食塩を使って溶け方を観察するとともに、「とける」というのはどのような状態のことをいうのかみんなで話し合いました。いよいよ次の時間からは、食塩やミョウバンを使って溶け方や溶ける量について実験をしていきます。

【6年生】1枚目の写真は、理科の「てこのはたらき」の学習の一コマです。前回は、釘抜きをつかって「支点」「力点」「作用点」等の名称について学習しました。今日は、5㎏のおもりを持ち上げるのに、支点を位置をずらすとどうなのか、また力点をずらすと違いはあるのかなどを実際に実験していました。重さの感じ方の違いに驚いていました。

1月12日の学習の様子

1月12日の学習の様子

【1年生】

【2年生】

【3年生】

【4年生】

【5年生】

【6年生】

朝のあいさつ運動

朝のあいさつ運動

今週、1月9日(月)から13日(金)は、あいさつ活動強調週間です。それに伴い、11日(水)に朝のあいさつ運動を実施しました。PTA総務部の皆さん、さくら市青少年センターの皆様、さくら市教育委員会の皆様をお迎えし、本校の企画委員会の子どもたちも参加しての盛大なあいさつ運動になりました。

1月11日の学習の様子

1月11日の学習の様子

【1年生】1枚目と2枚目の写真は、国語の学習の様子です。「ききたいな、ともだちのはなし」という教材の学習で、これまでに調べてきた友だちのことを、紹介し合う活動をしています。1枚目のように紹介の仕方について全員の前で手本を見せた後、2枚目のように隣や近くの友だちに、自分が調べた友だちのことを紹介し合いました。

【2年生】今日は、どのクラスも1時間ずつ「プログラミング」を学習する時間をとりました。今日は、自分が描いた魚の絵を画面上に泳がせるというプログラミングです。口をパクパクさせる動きの設定の仕方も教わり、自分が思い描いたように画面上の魚を動かすプログラムを組むことができました。

【3年生】1枚目の写真は、理科の時間の一場面です。「じしゃくのふしぎ」という単元の学習で、今日はどんなものが磁石に付くのかを調べる学習でした。えんぴつやけしごむなどの身近なものに、磁石を近づけてつくものを確認していました。どんなものが磁石につくのかを話し合いながらまとめていました。

【4年生】1枚目の写真は、国語の時間の一コマです。「自分だけの詩集を作ろう」という題材の学習です。今日は、自分が決めたテーマと「共通点」のある詩を見付けていく作業をしていました。今はインターネットの中にたくさんの詩があります。大量の情報の中から、自分の詩集にふさわしいものを一生懸命探していました。

【5年生】1枚目と2枚目の写真は、理科の時間の写真です。いよいよ「もののとけ方」という単元の学習に入りました。今日は、食塩などが水に溶ける様子を観察しました。1枚目の写真では、食塩(結晶)を直に虫眼鏡で観察しいます。2枚目の写真は、水を入れたペットボトルに食塩を入れ、その溶け方をじっくりと観察しています。

【6年生】1枚目の写真は、国語の時間に狂言の「柿山伏」を視聴している様子です。「伝統文化を楽しもう」という題材の学習です。静かな教室の中で、一人一人がタブレットPCとイヤホンを活用して、狂言の世界に浸っていました。

欠席届はこちらをダウンロードしてお使いください。