カテゴリ:今日の出来事

買い物体験(1年)

1年生が、小さな財布を握りしめて

昇降口前のスペースに並んでいます。

これから、球根を購入する体験を行います。

業者の方が、「何色のお花を頼みましたか」と、

一人一人にやさしく聞いていきます。

「赤です」

と言って、お金を渡します。

ここまでは緊張していますが…

球根を受け取ると…

笑顔になります!

上手にできて、ほっとしたのかな?

研究授業(3年)

今日は、3年生伊藤学級で研究授業でした。

道徳「なかよしだから」(友情)の実践です。

多くの教職員が参観に訪れましたが

緊張している児童は…見当たりません。

それぞれの立場に分かれて話し合いますが、

同じ立場でも、きちんと自分の考えを言える児童が多い!

これには、本当に感心しました。

自我が芽生えるといわれる3年生。

これだけ自分の意見をしっかりと言えるならば

これからが楽しみです。

毛筆の練習(4年)

4年生それぞれの学級で毛筆の練習をしていました。

「秋」という字を練習していたのですが、

教科書には無い題材です。

学年主任に意図を確認してみると、

「へんとつくり」の学習材は、教科書では「林」です。

ですが、「木」と「木」の組み合わせだけでは

なかなか感覚を習得しづらいので、

もう少し経験させたいと考え、別の素材を扱いました。

とのことでした。

児童の実態をよく見て、考えています。

なかなかよい文字を書いていました。

米の分配(5年)

5年生が苗を植え、刈り取った米。

今日、計量して分配しました。

「大切なお米。一粒も落とさないこと!」

担任からの言葉がけを受けて、丁寧に軽量していきます。

感染症対策による規制下でも、

児童たちが植えた稲を管理してくださった方々。

本当に有り難うございます。

米を計量して袋に入れるだけの作業ですが、

米を前に気分は盛り上がるようです。

喜びのダンス!

家で炊いて食べる楽しみ。

さあ、どんな味がするのかな?

看板寄贈

あおいそら運動 東部支部様より、

あおいそら運動の看板を寄贈・設置して頂きました。

あいさつ向上に取り組んでいる柳沢小にぴったり。

正門脇と東門脇のフェンスに設置しました。

取り付けまで丁寧に作業していただけました。

登下校中、ふっと目にして心に残ることを期待します。

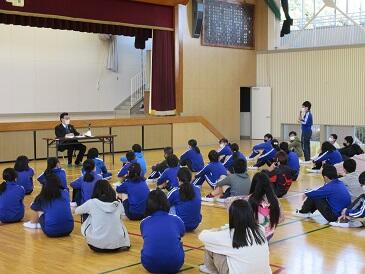

研究授業(2年)

2年1組で、研究授業が行われました。

道徳の授業を展開します。

いつもと違う雰囲気に、はじめは少々かたかったのですが、

授業に集中するにつれ、いつもと同じ雰囲気になりました。

友だちの発表には、身体ごと向けて聞いています。

発表する方も聴く方も一生懸命でした。

自分の考えや気持ちを書いています。

自分の気持ちに素直な子が多く、

率直な意見が多かったようです。

授業の最後まで、集中力を切らさずに臨んでいました。

考えや意見を書く力が伸びていることも確認できました。

担任にとっても、よい経験でした。

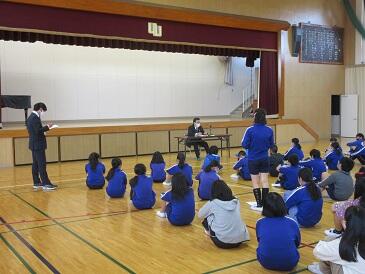

市長と話そう会(6年)

今日は、「市長と話そう会」の日。

なかなか市長と話す機会はないので、

限られた時間ですが、有意義なものにしたいです。

6年生は、もっと緊張するかな、と思っていたのですが

はじめの質問から、緊張を感じさせない発言でした。

今回、6年生に意識化を図ったことは、

「話そう会」であること。

市長へのインタビューではなく、懇談に近いものですから

市長からの回答を受けて

「ああ、そうなんですか。有り難うございます」

ではなく、必要なら更に踏み込んでいくこと。

とは言っても、相手の話を聞いて

必要に応じて切り返しの質問をすることは

なかなか難しいものです。

が、全員、2~3回ほど追加で踏み込むことができました。

市長も、一つずつ事例を挙げながら

丁寧に答えていただくことができました。

最後に記念撮影!(パシャッ)

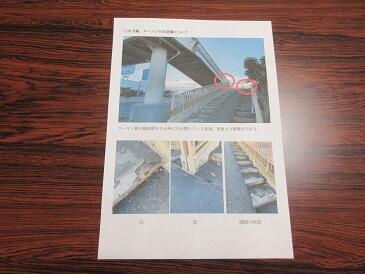

歩道橋の話(安全点検について)

今朝、立哨しているところに

保護者の方(地域の方かもしれません)が2人、

「歩道橋に穴が開いているのご存知ですか」と

声をかけてくれました。

おそらく、子どもたちが通る道、

日頃から目を配って頂いているのでしょう。

有り難いことですね。

実際に把握しており、直近での対応準備も済ませてあったので

把握している旨と今後の予定についてお話ししました。

安心されたようでよかったです。

さて、実際にどの程度、学区のことを把握しているのか。

通学路上であれば、縁石の欠けからフェンスの傾き

木に生えているキノコの量まで把握しています。

私有地であったり私有財産であるため

すぐに手を出せない箇所もありますが、

優先順位を付けて、その都度対応しております。

なぜならば、学校は学区の「安全装置」であるべき

と、考えているからです。

そのため、本年度は地区の安全点検に力点を置いているのです。

例えば、今回話に出た歩道橋であれば、

安全点検を行った職員から、

このような報告書が届きます。

実際に目で見て、手で触って確認したものです。

地区巡視の際に、何か気がついたことがあれば

その場で保護者の方や地域の方に状況を聞いています。

でも、それでも「漏れ」や「落ち」があるでしょう。

そういうときに助かるのが、パトロール報告書や

今回のような保護者の方や地域の方からの情報提供です。

把握できていない箇所は、すぐに現認しにいきます。

必要であれば、関係機関にすぐに報告します。

手間も時間もかかりますが、

今後も安全第一で地区巡視を続けていきます。

えっ?何で木に生えているキノコが必要なのか?

実は、枯れ木の場合が多いのです。

先日も大量にキノコが付いている枯死した木があり

倒壊の危険を感じて市に通報したところです。

歩道橋の件ですが、11月中旬に工事が入るようです。

すでにお知らせ看板が付いたとの報告を受けました。

流れる水のはたらき(5年)

砂場で何かしているな。

1年生の生活科かな?

5年生の流れる水のはたらきの実験でした!

大きな大きな砂山が作られています。

男の子から思わず本音が…

「楽しい…なつかしい…」

聞けば、砂山を作ったのは幼稚園以来とか。

もう一方の砂場では、水を流していました。

水の出る量を調整しながら観察していました。

「ああ、削れてきた」

「水の色が変わったね」

「流された砂がここに溜まったよ。え?何で?」

いろいろな気付きがあったようです。

楽しみながら観察できたようでなによりです。

ちなみに、さすが5年生。

大きな山にトンネルは作っていませんでした!

虫取り(2年)

2年生が裏校庭で昆虫採取をしていました。

生活科かな?と思ったら、

図工で昆虫の絵を描くために採取していたとのこと。

教室に戻ってきた子どもたちの顔は誇らしげです。

まるで、宝物を見つけてきたような顔。

朝夕は肌寒いですが、日中は暖かいため

現在でも昆虫をよく見かけるようです。

どこで見つけて誰が捕ったのか、

同時に何人もの子が話し始めます。

自分たちで行った結果を伝えたいのです。

聖徳太子のような能力がない私は、

話の区切りを探しては聞き返します。

それでも嬉しそうに教えてくれました。

柳沢小学校の子たちは、なぜかダンゴムシが大好き。

身体に這わせて可愛がって(?)います。

一番人気はカマキリでした。

オオカマキリを見つけて大喜び!

さて、どんな絵になるのかな?