What’s New

☆11月 5日(水)集中を高める子ども達!!

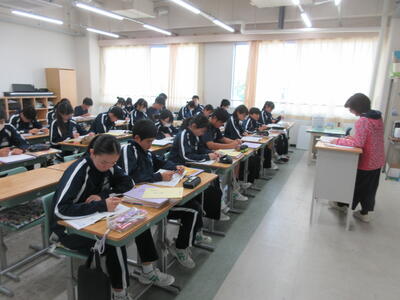

秋の深まりと共に、一段と冷え込みが厳しく感じる今朝の南流中。それでも授業中の子ども達は、難しい問題も諦めず、一人ひとりが深く集中して取り組んでいます。ノートに向かう真剣な横顔、ふとした瞬間にペンを止め、深く考え込む姿。静かでありながらも強い探求心を感じます。この集中力こそが、確かな学力へと繋がっていくことは間違いありません。

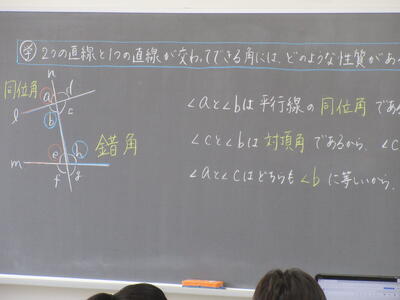

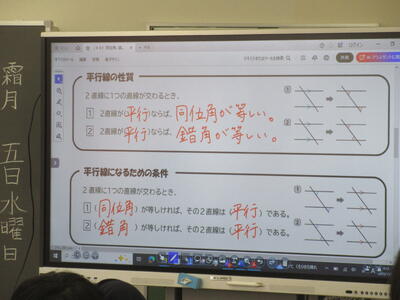

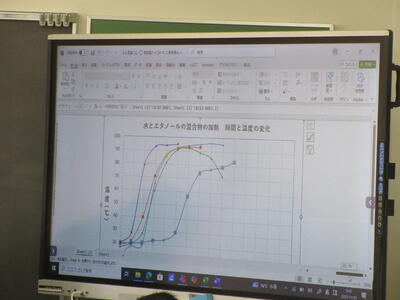

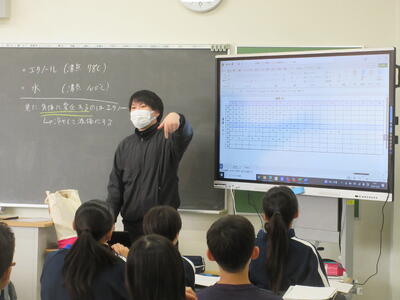

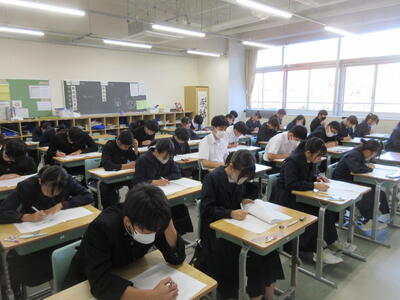

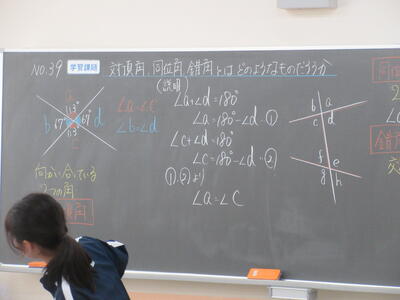

▼2年生の授業の様子。

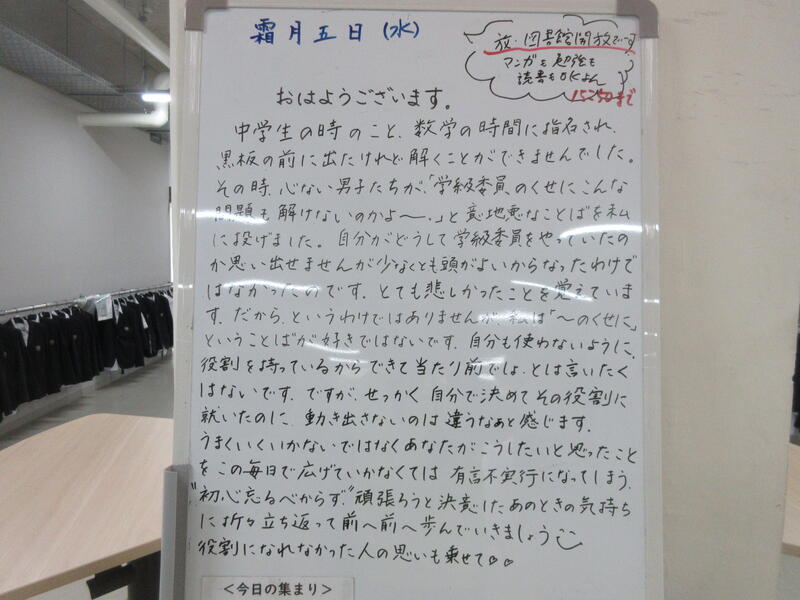

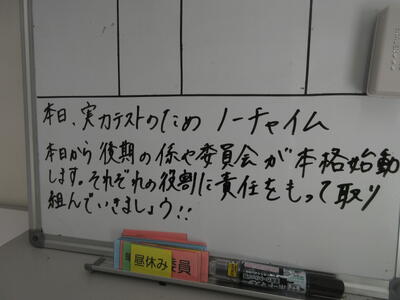

▼C棟2階のホワイトボード。今日は河崎先生の中学時代の話から始まります。「初心忘るべからず」。毎日の学校生活や日々の活動に慣れてきた時こそ、最初に自分の心に決めたことを振り返ることはとても大切なことです。

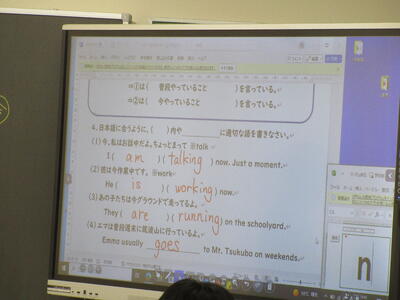

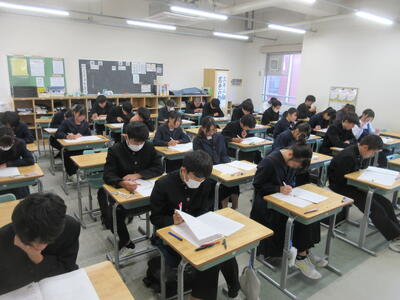

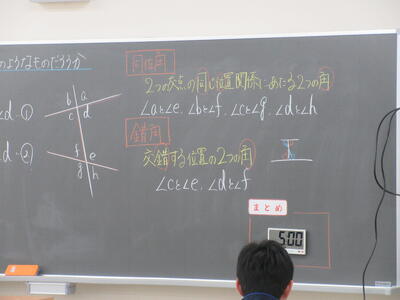

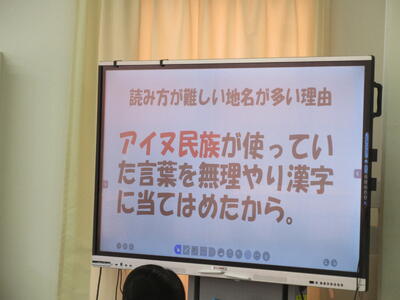

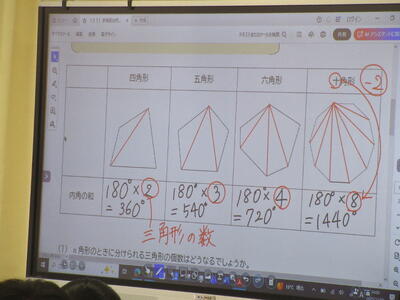

▼1年生の授業の様子。

▼A棟3階の3年生のコミュニケーションスペース。制服掛けもすっかり冬服が主流になりました。

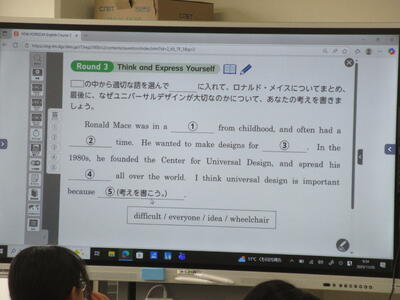

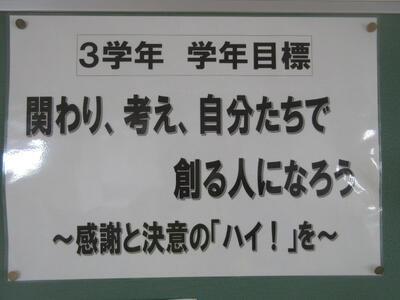

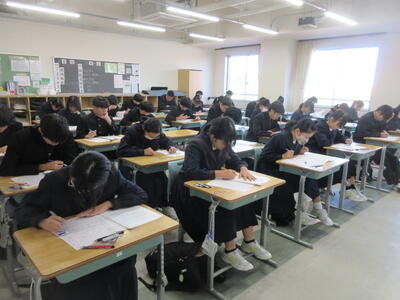

▼3年生の授業の様子。

☆11月 4日(火)子ども達はわかっている!!

3連休明けの火曜日。朝の冷え込みも一段と感じるようになった南流中です。

先週の「南風祭」から一転、しばらく大きな行事のないこの11月は、落ち着いて学習や生活に力を入れたいもの。そのことが既にわかっているかのように今日の子ども達は、一生懸命授業に取り組んでいました。

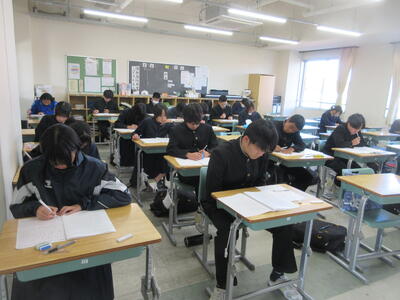

▼3年生は実力テスト。一回一回の真剣な取り組みの連続が、自分の進路開拓へと結びついていきます。それにしても冬服が増えました。

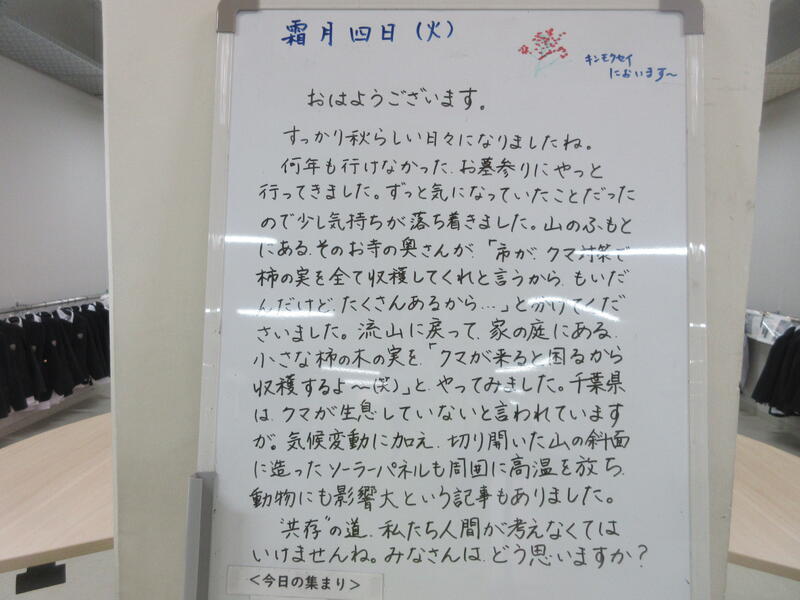

▼C棟2階のホワイトボード。2学年主任の渡邉久子先生からのメッセージが書かれています。連日、報道されている熊による被害。「共存の道」ー。根本的な解決のためには、我々人間は一体どうすれば良いのでしょうか?

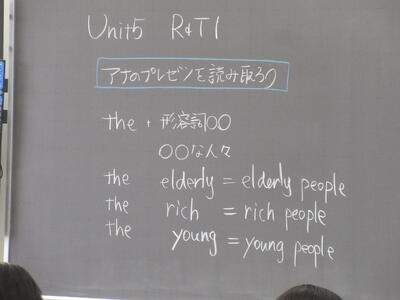

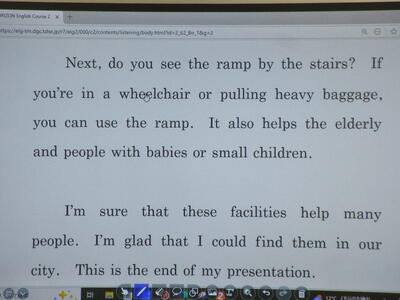

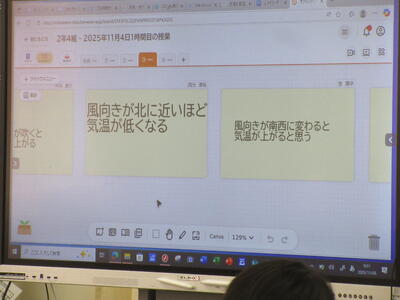

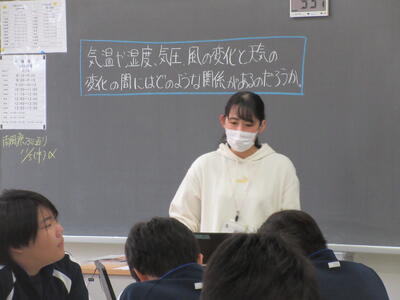

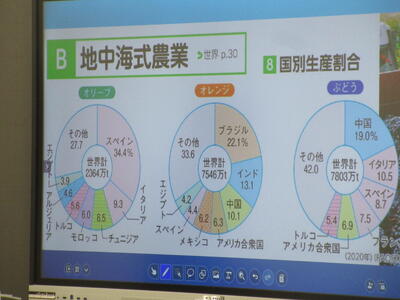

▼2年生の授業の様子。

▼1年生の授業の様子。

▼先週の子ども達を見守ってくださった強力な「チーム南流」の皆様方。本当にありがとうございました!!

☆11月 4日(火)秋の実りに感謝して食べよう「十三夜献立」!!

今日の給食は【菜めしじゃこごはん、厚焼き卵、五目煮、白玉汁、牛乳】です。

今日は、今月2日の日本独自のお月見の風習である、十三夜にちなんだ献立です。

十三夜は、旧暦の9月13日の夜に見える月のことを指し、中秋の名月である十五夜に並ぶ月とされています。十五夜の頃は、台風などと重なり、天気が悪く、お月見ができないことが多いといわれますが、十三夜の頃は晴れやすい日が多い傾向です。また、里いもなどをお供えする十五夜は「芋名月」と呼ばれるのに対し、十三夜は栗や豆などをお供えするため、「栗名月」「豆名月」と呼ばれています

今日は、お月見に時にお供えするお団子のような白玉もちを、すまし汁の中に入れました。また、豆名月にちなみ、煮物に大豆を使っています。秋の収穫や実りに感謝を込めていただきましょう。

☆11月 3日(月)野球部、初戦勝利!!~流山市秋季市長杯大会~

本日午前、本校第1グラウンドにて、秋季市長杯野球大会初戦、強豪の東深井中との一戦が行われました。

初回裏の攻撃で2点を先取した本校。その後4回表の攻撃で相手に2点を返され、同点に追いつかれますが、すぐさまその裏の攻撃で1点を勝ち越し。試合はそのまま相手打線を0点に抑えた本校が3対2で逃げ切り。見事初戦を勝利で飾りました。

先日の県新人大会では2回戦、最終的にこの大会3位となる千葉市立打瀬中との戦いにおいて、最終回あと一歩のところで追いつかれ、その後、タイブレーク方式の延長の末、悔しい敗戦を喫した本校。しかし、その悔しさも全て力に変え、新たなスタートを切った本校野球部。これからの快進撃からも目が離せませんね!! 頑張れ!!野球部!!

☆11月 3日(月)牧 逸樹 さん、市長賞!!~流山少年少女俳句大会~

本日、流山市生涯学習センター(流山エルズ)において「第23回 流山少年少女俳句大会」の表彰式が行われました。本校は市内最多の660名が参加し、1,627句を投句。中学校の部、全7,940句のなかで、本校の牧逸樹さん(3年)の句が見事に最優秀賞である「市長賞」に選ばれました。

【市長賞】

高跳びや陽炎踏んで舞い上がる 牧 逸樹 さん(3年)

※牧さんは陸上部の高跳び選手。最後の県総体でも4位入賞を果たすなど実力は折り紙付きです。陸上の大会で高跳びのバーを前に、夏の暑さもあってゆらめく陽炎。牧さんは、その陽炎のように揺らめく不確かな未来やプレッシャーを力強く踏み越えます。「舞い上がる」先には、自分の夢や目標が実現した輝かしい未来が待っている。そんな牧さんの前向きな気持ちも感じられます。

▼流山俳句協会の 北川 昭久 会長、流山市教育委員会の 石川 博一 生涯学習部長と記念写真。

※その他、秀逸11句、佳作18句の合計30句が入選。どの句も心にジーンとくる、その場の音や映像、香りまでも浮かび上がる素晴らしい句ばかり。本当におめでとうございます!! なお、入賞句は次の通りです。

【秀逸】

太陽を敵にまわしたサングラス 半澤 紗弥 さん(1年)

自転車でひと漕ぎすれば初夏の風 樋渡 央丞 さん(1年)

朝焼に目覚める島の静けさよ 鈴木咲太朗 さん(1年)

新緑や風にほどける川の声 竹田 芽生 さん(2年)

落葉ふむ音がやさしい帰り道 金澤征太朗 さん(2年)

風涼し木々のトンネル走り抜け 峰尾 舞奈 さん(3年)

日盛りや影まで焦がすアスファルト 佐藤 千咲 さん(2年)

釣り糸をぴんと引張る山女かな 出口 陽斗 さん(2年)

たいようがはげしくささるなつのかわ 目黒 壮一 さん(2年)

歓声と入道雲と甲子園 織田 百花 さん(2年)

自転車で下る坂道草いきれ 別所 穂花 さん(3年)

【佳作】

夏休みめくりたくないカレンダー 岩堀 潤 さん(1年)

雨あがり夕ぐれに見た虹の橋 大原 結乃 さん(1年)

だいだいの空にまじってもみじ狩り 小野 純奈 さん(1年)

すすき見て昔の思い馳せる母 齊藤 真緒 さん(1年)

冬の朝白に染まった僕の町 千葉 昴 さん(1年)

故郷へ帰る旅路に虹の門 工藤 漣 さん(1年)

向日葵の間帽子が駆けぬける 猪俣 結夢 さん(1年)

菜の花やひかりのなかに子の笑顔 安達 琴音 さん(2年)

北風におされて進む旅の人 松本 悠杜 さん(2年)

熱帯夜絶え間なく鳴る筆記音 高山 愛子 さん(3年)

青空の下で夏めく大自然 高堀 彪和 さん(3年)

朝九時に開く教科書蝉の声 旭 真花 さん(3年)

木帰れ日が日傘の上を流れてく 長谷川桃果 さん(3年)

スイカ割りだれも割れずに幕とじる 比嘉 杏奈 さん(3年)

寒い朝体にしみるカプチーノ 後藤 咲耶 さん(3年)

落ち葉踏む思い出だけがカサとなる 臼井 秀 さん(3年)

せみしぐれ声かけあって走る午後 山崎 佑悟 さん(3年)

思い出はきれいにおちる夕やけだ 辻 秀翔 さん(1年)