2024年5月の記事一覧

旧市庁舎の池

企画展「まちをみつめて50年」では、昨年12月に閉庁した旧市庁舎(二代目市庁舎)にスポットをあて、市政のあゆみを紹介しています。 #かすかべプラスワン

上の写真は、竣工直後の二代目市庁舎。鳥瞰の写真で周囲の様子もわかる、大変貴重な写真です。先日、市役所内の担当部署から移管されたものです。あたりに田んぼの形跡があるように、二代目市庁舎は、昭和46年(1971)1月落成し、田園のなかからひとり、近代化していく春日部の町の有り様を見守ってきたといえるでしょう。

そんな、たくましさすら感じられる二代目市庁舎について、いろいろと調べているうちに「昔はこうなっていたのかぁ」と、小さな発見がありました。実は、池があったのです。

池はなんと、正面玄関の階段の脇です。スロープになっている段差を利用して、そこを池にしていたようです。図面でも池があることは確認できていたのですが、半信半疑。しかし、下の写真(昭和49年)を発見し、確信にかわりました。

この池、現在は植栽が植えられ、当時の面影は残っていません。いつ、どのような理由から池が植栽に変えられたのか、現時点では不明です。

へぇ~、と思った次第です。

【どこにあるかわかるかな?】目指せ資料館ハンター!

埼玉県鉄道高架建設事務所と郷土資料館が協力して、

令和6年4月1日(月)に、教育センター1Fに鉄道高架PR展示室を開設しました。

教育センターに入って、エレベーターやお手洗いを抜けたガラス扉の先に展示室があります。

以前は教育委員会の執務室として使われていた空間です。

ちょっと分かりにくい場所ですが、勇気をもって入ってみてください(笑)

展示室には駅周辺の古写真のみならず、粕壁宿のペーパークラフト模型や、古利根公園橋、鉄道高架事業の駅周辺の模型なども展示してあります。

そこで!

郷土資料館・鉄道高架PR展示室をよりじっくり味わってもらうために、こんなプリントを作成してみました。

「目指せ資料館ハンター!」

写っている写真は、郷土資料館もしくは鉄道高架PR展示室内に設置された模型の一部分をズームアップしたもので、その場所を探してもらうというゲーム感覚で楽しんでいただけるプリントです!

写真の中に含まれる色や特徴など、様々なものを手掛かりにぜひ探してみてくださいね!

プリントは郷土資料館内に設置してありますのでご自由にお取りいただき、挑戦してみてください♪

#企画展 「まちをみつめて50年」準備中

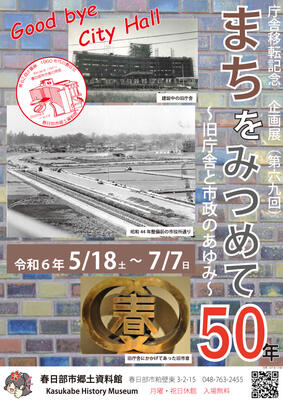

GWが明け、5月18日(土)から始まる企画展示「まちをみうめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」の設営が本格化してきました。 #かすかべプラスワン

今回の企画展では、昨年12月に閉庁した旧市庁舎にスポットをあて、その旧市庁舎が誕生し、閉庁するまでの市政のあゆみを紹介するものです。

旧市庁舎が落成したのは、昭和46年(1971)1月。閉庁するまで53年間、春日部市政とともに歩んできました。そんな長い期間の市政をくまなく紹介するのは、せま~い郷土資料館では不可能ですから、今回は、市制の周年事業や特徴的な取り組みを中心に紹介する予定です。市制40周年の「かすかびあん」も登場予定。

初日まで、あと1週間。毎度ながら、果たして間に合うのでしょうか。

展示名:企画展示(第69回)「まちをみつめて50年~旧庁舎と市政のあゆみ~」

会 期:令和6年5月18日(土)~7月7日(日)

会 場:春日部市郷土資料館 企画展示室

入 場:無料

関連事業

・展示解説講座「広報かすかべにみる市政のあゆみ」

と き:令和6年6月30日(日)10時~12時

ところ:教育センター

申込み:郷土資料館に直接、電話、電子申請

・みゅーじあむとーく(学芸員による展示解説)

と き:5月25日(土)10時30分~、15時~

ところ:郷土資料館 企画展示室

県指定文化財”小淵観音院円空仏群”の公開

五月晴れの絶好の行楽日和となりました本日5月3日(金)、小淵山観音院では、埼玉県指定有形文化財“円空仏”が公開され、午前から多くの拝観者でにぎわいました。

『微笑みの円空仏』とも親しまれ、魅了する木像仏を間近で拝観できる年一度の機会、本堂の静寂の中で思い思いの時をお過ごしできたようです。地元小渕地区の方はもちろん、県内外からもこの日を楽しみにしていたという声を聞くことができました。

「聖観音菩薩立像」一木から彫り出された円空仏では県内最大の194㎝を測る。口元には微笑みがこぼれ、頭巾様の宝冠には阿弥陀如来の化仏が配置されている。

「伝毘沙門天立像」四天王の中でも最強の神。竜頭様の兜の左右に唐草文様が彫り込まれている。

「不動明王立像」右手に宝剣をもち、口元には歯牙をあらわす厳しい表情を示す。県内唯一の立像の不動明王像である。

本年の公開は例年より一日延長、5月6日(月)まで、午前10時から午後5時まで。また、特別プログラム「宵会(ヨイノカイ)」もご用意されております。(お問合せ先:小淵山観音院 048-752-3870)

この機会に木像彫刻に生涯を懸けて創りあげた円空の芸術に浸ってみてはいかがでしょうか。

#かすかべ地名の話 (4) 花のつく地名 #花積 #西宝珠花

市内の地名の話題。今回は企画展でも紹介している花のつく地名について。 #かすかべプラスワン #地名の由来

市内の「花」のつく地名は、住居表示でも使用されている「花積」「西宝珠花」です。

花積、西宝珠花はともに春日部市域の端っこにあたりますが、それぞれ大宮台地と下総台地の突端に位置しています。そのため、原始時代から先人たちの暮らしていた痕跡=遺跡が検出される地区であります。また、歴史時代において、特に中世の記録史料にも花積・宝珠花の地名が確認されます。中世の記録等に市域の地名が確認される例は、数えるほどしかありませんので、花積、宝珠花は中世の春日部市域を考える上でも重要です。

しかし、なぜ「花」という言葉が地名についているのでしょうか。花積・宝珠花の地名の由来については、様々な説があります。諸説については花積と西宝珠花の「地名のはなし」の回に譲ることにしますが、「はな」という言葉の語義を調べてみると、「突端」や「先端」を意味するそうです。それが転じて「はなわ(塙)」は台地などの高くなっている土地を指すそうです。顔の「鼻」も顔のなかで突起している部分、あるいは先端ですし、フラワーの「花」も植物の先端に付きます。つまり、「花」とは「突端」「先端」あるいは「台地」の上を意味すると解せます。

翻って、花積と宝珠花の地形をみると、台地の突端に位置しています。地名の由来の定説を決定づけることは難しいですが、おそらく春日部市の「花」は「突端」「先端」あるいは「台地」を意味するものと理解されます。

ちなみに、庄和地区の金崎には「字花輪下(あざ はなわした)」という地名があります。ちょうど国道16号のハンバーガーチェーン店のあたりとなり、南桜井駅周辺に張り出した台地の縁辺にあたります。おそらく、「花輪」はこの台地を指し、その「下」に位置するので「花輪下」と呼ばれたのでしょう。

なお、「花」の地名は、台地が張り出している市域のみならず、他所にもあります。「鼻」の漢字があてられる場合もあるようです。

西宝珠花では、5月3日、5日大凧揚げ祭りが開催されます。「花」の地形も意識しながら、西宝珠花を散策すると、より大凧揚げ祭りも楽しめるかもしれませんよ。