ほごログ

春日部市の「へそ」をさぐる

春日部市の「へそ」はどこでしょうか。「へそ」とは、人の腹部にあるくぼみ(おへそ)のことですが、転じて、物の中央にあたる部分、物事の重要な部分の意でも使われます。春日部市の「へそ」を探る方法を思案すると、市域の中心地点(これを幾何的重心というそうです)が思い浮かびます。それを求めるのは複雑な数式を解かなければならないので、それは後考に期すとして、人文学的には次の二つのアプローチが思い浮かびます。

①仮説上の「へそ」

最近の国勢調査では、全国の市町村別の人口重心が公開されています。

人口重心とは、人口の1人1人が同じ重さを持つと仮定して、その地域内の人口が全体として平衡を保つことができる点をいいます。

平成27年の国勢調査によれば、春日部市の人口重心は、東経139度45分55.14秒 北緯35度58分16.1秒ということがわかりました。地図におとすと、ゆりのき通と東武線が交差するアンダーパスの南側の付近(緑町1丁目14番地)に相当します。ちなみ、平成22年の国勢調査による人口重心は、東経139度45分55.10秒 北緯35度58分15.67秒となり、この5年間で約5m北西に移動したことがわかります。

②市政における「へそ」

春日部市には「中央」という住居表示があります。

春日部市の「中央」は、元は大字粕壁の一部、春日部駅西口に展開する商業地区および住宅地区にあたります。昭和43年(1968)9月の市議会で、大字粕壁字内出(うちで)、八木崎(やぎさき)、馬草場(ばくさば)を、中央一丁目、二丁目と定めることになり、昭和44年(1969)7月26日に誕生しました。

当時の春日部市は武里団地の造成をはじめとして、人口が急速に増加する傾向にありました。とりわけ現在の「中央」一帯は、昭和42年(1967)の国民体育大会に伴う整備以降、商業地区・官公庁が集約される地区として急速に発展を遂げていきました。昭和44年(1969)1月には市立病院が完成、同45年(1970)12月には市役所(現庁舎)が完成、同46年(1971)12月には駅西口改札が開設され、市の「中央」としての機能を備えいきました。

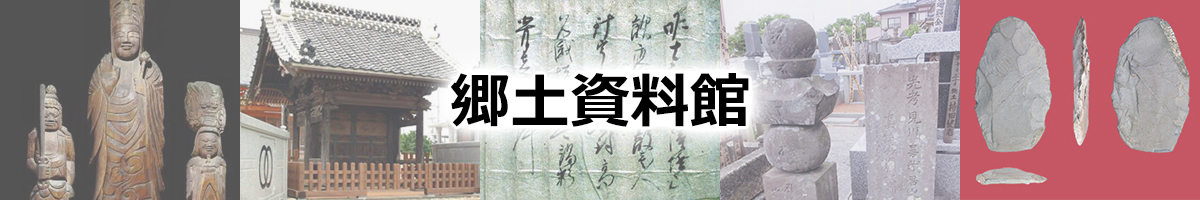

「中央」の住居表示を得た、春日部駅西口の付近の貴重な写真を紹介しましょう。いずれも当時としてはまだ珍しいカラー写真で市の刊行物に掲載されたものです。一枚目は昭和45年(1970)頃の春日部駅西口付近を空撮したものです(当時は西口改札はまだありませんでした)。

低地に広がる田圃が、直線・直角の街路で整然と区画されいったことがわかります。

次は、昭和46年(1971)ごろの市庁舎より春日部駅方面を眺めた写真。

駅のホームまで見通せます。東口には今はなきスーパーマーケット(尾張屋・ニチイ)が建っています。

ところで、春日部市のみならず、昭和40年代から50年代にかけて県内各市町で「中央」の住居表示が創られていきました。県内の「中央」を列記すると以下の通りです(『角川日本地名大辞典』11埼玉県、昭和55年)。

・草加市 昭和41年(1966)4月に草加駅付近を「中央」

・蕨市 昭和41年(1966)10月に市の中央部・蕨駅付近を「中央」

・加須市 昭和42年(1967)5月に加須駅付近を「中央」

・本庄市 昭和45年(1970)9月に市の中央部・官公庁が集約される地区を「中央」

・上福岡市 昭和47年(1972)4月に市の中央部・上福岡駅近くを「中央」(現ふじみ野市上福岡中央)

・北本市 昭和48年(1973)6月に北本駅付近を「中央」

・久喜市 昭和48年(1973)11月に市の中央部・久喜駅付近を「中央」

・行田市 昭和51年(1976)2月に市の中央部・行田市駅南口付近を「中央」

昭和55年以降、栗橋町にも「中央」(現久喜市栗橋中央)、鷲宮町にも「中央」(現久喜市鷲宮中央)が創られていったようです。最近の例では、お隣のさいたま市では、平成15年(2003)4月の政令指定都市施行に伴い、旧与野市域が「中央区」と命名されています。

高度経済成長期の行政は、官公庁や市街地の中心となる駅周辺部を町の中心として「中央」と名付けたがる傾向があるようです。町が「中央」を基点にして発展することは歓迎すべきことではありますが、「中央」と名付けられることによって、「馬草場」や「与野」といった先人たちがつけた地名が失われていく側面も見逃せません。

いずれにしても、昭和40~50年代、あるいは1960~70年代にかけて、春日部市をはじめ埼玉県下の市は、高度経済成長の波にのみこまれて、都市化を遂げ、現在の町に至っているといっても過言ではありません。

春日部市に「中央」という「へそ」がが生まれたのは1960年代。春日部の町がどのように変わっていったのか、詳しく知りたいなぁ~、と思う今日この頃です。

・・・今後の郷土資料館の活動にご期待ください。

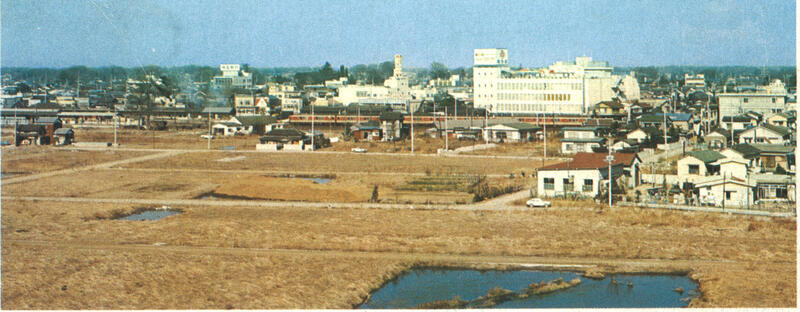

資料を寄贈いただきました♪

令和2年6月23日(火)には、市民の方から歴史資料の寄贈をいただきました。

ありがとうございます。

内容は、『上柳区・川端支部(川端組)の青年会』の昭和25年(1950年)から令和元年(2019年)までの青年会の総会についての財務収支表です。

●資料名:春秋青年会当番賄控帳 川端組

●年代:昭和25年9月~令和2年3月

●大きさ:縦 33㎝ 横 12㎝ 厚さ 2.5㎝

戦後から令和にいたる、時代ごとの物価・品物・社会状況などを垣間見ることができる大変貴重な資料であり、「飲み物、食べ物の値段は70年でこんなに変わるものなのか」と改めて実感する事ができました。

上柳地区川端支部の皆さま、代々引き継がれる資料を寄贈いただき、ありがとうございました。

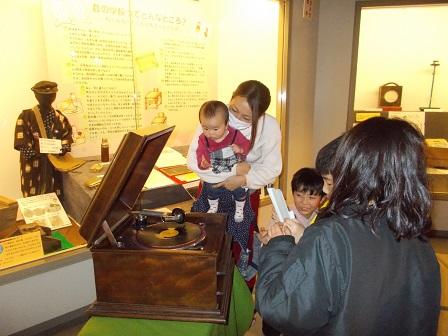

【常設展示】ビデオコーナーと体験コーナーを復帰しました

コロナウィルス感染防止のため一時中止しておりました、ビデオコーナーと体験コーナーにつきまして、安全対策が十分に行えるものに限り、復帰しました。

ビデオコーナーは、5名様まで、間隔を開けた状態で30分までに限り、ビデオ、DVDをご視聴いただけます。

体験コーナーには、次のものを復帰しました。つかいおわったおもちゃは元に戻さず、「つかったものを入れる箱」を用意しましたので、その中に入れてください。1日あけて、消毒した上で、もとに戻します。

・赤電話、黒電話(あかでんわ、くろでんわ)

・けんだま

・まんげきょう

・ぴょんぴょんカード

・パタパタ

・かみとんぼ

・かみてっぽう

・おてだま

・めんこ

・ぶんぶんごま

・かざぐるま

・レインスティック

郷土資料館ではコロナ感染症拡大防止のため、いくつかのお願いをしております。皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

また郷土資料館にお越しの際は、ご無理のないようお気を付けください。

【配布してます】広報写真にみる1960年代の春日部

<ご注意ください。郷土資料館は6月13日(土)は臨時休館です。>

資料館では、6月2日より「KASUKABE1960s-1960年代の春日部」を実施する予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止のため、中止といたしました。楽しみにされていた皆様には、お詫び申し上げます。

かわりにではございませんが、資料館では現在、「広報写真からみる1960年代の春日部」と題した小冊子を配布しております。PDFを掲載いたしますので、ご覧いただければ幸いです。

広報写真にみる1960年代の春日部.pdf(1269KB)

冊子に掲載している写真は大部分が、郷土資料館サイト内の「かすかべデジタル写真館」に掲載しているものです。デジタル写真館では、1960年代に限らず、昔なつかしい写真を多数、掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

郷土資料館ではコロナ感染症拡大防止のため、ご来館の皆さまにいくつかのお願いをしております。皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。

また郷土資料館にお越しの際は、ご無理のないようお気を付けください。

【常設展】常設展示に米島貝塚出土黒浜式土器を2個体展示しています

常設展示で、これまで1個体を展示していた米島貝塚(こめじまかいづか)出土の黒浜(くろはま)式土器を2個体に増やしました。昨年の春の展示「指定文化財でめぐる春日部」で企画展示室に展示したもう1点の指定文化財の土器です。

米島貝塚出土黒浜式土器は、昭和36年(1961)に、住宅地造成に先立って行われた発掘調査で発見されたもので、平成20年に、優品2点が春日部市有形文化財に指定されました。

「黒浜式」は、蓮田市の黒浜貝塚群の出土土器をもとに設定された縄文時代前期の土器型式で、比較的粗い縄文が施されることが特徴です。また粘土に植物繊維を混入している痕跡が見られることから「繊維土器(せんいどき)」とも呼ばれます。「繊維土器」の手法は、黒浜式以前から確認されますが、黒浜式の次の「諸磯(もろいそ)a式」には見られなくなります。

米島貝塚では、黒浜式の中でも古段階の土器が出土する10号住居跡と黒浜式の繊維土器でありながら「諸磯a式」に近い文様をもつ土器が出土する2号住居跡が発見され、黒浜式土器の変遷を検討するきっかけになりました。

常設展示で、向かって左側に展示しているものが10号住居跡出土のもの、右側が2号住居跡出土のものです。10号住居跡出土土器は、米島貝塚の報告書では「g類」とされ、「器面全体が縄文(じょうもん)のみで覆われ」ています。一方、2号住居跡出土土器は「f類」とされ、「口縁部(こうえんぶ)に半截竹管具(はんさいちっかんぐ・半割りの竹)を用いて(中略)極めて幅の狭い文様帯(もんようたい)をもつもの」で、展示の土器にも、竹管具によるコンパス文と呼ばれる文様が描かれています。

現在の黒浜式土器の研究では、およそ古、中、新の3段階の変遷をたどるとされており、10号住居跡は古段階、2号住居跡出土土器は中段階に属すと考えられています。

しろのTシャツの少年、#クレヨンしんちゃん の記念スタンプをおす

6月5日夕方、「しろのTシャツを着た小学生が来ています」と、受付から連絡がありました。「しろのTシャツ」とは、白いTシャツではなく、クレヨンしんちゃんの愛犬「シロ」の図柄のTシャツのこと。色は青でしたから、シロの青いTシャツです。

先だっての再開後、 #春日部市郷土資料館 では、クレヨンしんちゃんの常設展示コーナーを開設していましたから、「これは再開後の一大ニュースだ!」ということで、しんちゃんの常設展示コーナーで記念に写真を撮らせてもらいました。話を聞くと、男の子は、市内在住のしんちゃんが大好きな小学3年生。好きなキャラクターは、しんちゃん、だそうです。

特製のスタンプも、何度もおしてくれました。当館では、スタンプは2種類用意していますが、しんちゃんとシロの絵柄のスタンプがお気に入りとのことで、とても喜んでくれました。

しんちゃんは、漫画やアニメだけでなく、春日部の郷土資料館でも子どもたちを笑顔にしてくれています。

ポツンと子どもの人形 新型コロナウイルスの終息と疫病除けを願って

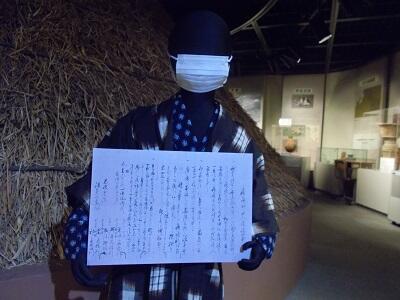

郷土資料館展示室の片隅に、ポツンとおかれた子供の人形。

座敷童子(ざしきわらし)ではありません。

皆さま、当館に来館されたら、どこにいるか、探してみてください。

この子が羽織(はお)っているのは、80年くらい前に、市内の小学校に通っていた児童が、実際に着ていたものです。マスクをしているのは、もちろん今の新型コロナウイルスに感染しないよう、皆さまに注意を促すためです。

さて、この子は、何やら呪文のようなものが書かれた紙を、手に持っています。

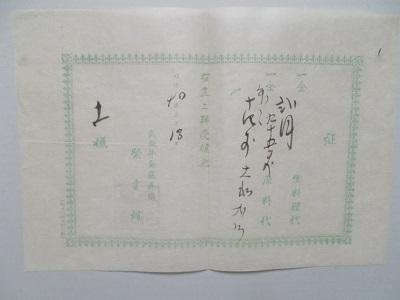

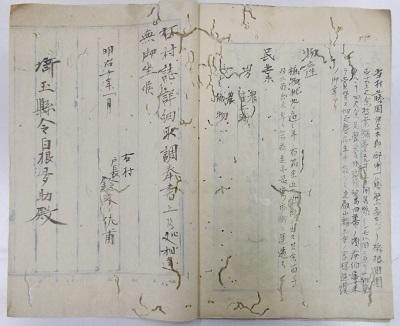

よく見ると、この紙には「疱瘡神五人誤り證文事」と、タイトルが書いてあります。「ほうそうしん(がみ)ごにんあやまりしょうもんのこと」と読みます。

疱瘡(ほうそう)とは天然痘(てんねんとう)のこと。すでに40年前、地球上から根絶されたウイルスですが、強い感染力を持ち、致死率が高く、かつては恐ろしい流行病でした。科学的な知識が普及する前は、病は疫病神(やくびょうがみ)によってもたらされると人々に考えられていました。

江戸時代には、疱瘡神は、症状ごとに5柱に分かれており、この紙が貼ってある家には入りません、疱瘡神は取りつきませんと、疱瘡神たちが約束したものです。「疱瘡神の詫び証文(ほうそうしん(がみ)のわびしょうもん)」として、歴史学や民俗学の専門家の間では、よく知られている古文書です。

疱瘡神に対してこのような誓約書を書かせたとすることで、疱瘡を予防しよう、発病しても軽症にとどめてもらおうと、江戸時代の人々は考えたのです。この誓約書は、市内に伝わったもので、実際に使われたものなのでしょう。このような疱瘡神の詫び証文は各地に伝わっており、特に、子供のいる部屋の中に貼り付け、使われていた例が、これまでにわかっています。

新型コロナウイルスは、天然痘ではありませんが、同じ疫病であることから、疫病退散の意味を込めて、この子に持ってもらいました。

なお余談ですが、この誓約書の本文の最後に、「依而如件」と書かれています。「よってくだんのごとし」と読み、以上のとおりです、という意味の決まり文句ですが、この「件」という文字に由来する、半人半牛の姿の「件(くだん)」という妖怪がいました。「件」は疫病の流行や豊作などの人々にとっての吉凶を予言し、「件」の絵は疫除けとなると考えられていたそうです。

*疱瘡神の詫び証文については、時枝務氏の研究成果「呪符・守札と偽文書」(『偽文書学入門』2004年 柏書房)などに、妖怪「件」については、関口博巨氏「近世人の表現をめぐる試論―妖怪・昔話・芝居・偽文書など―」(『偽文書・由緒書の世界』2013年 岩田書院)によりました。

#アフターコロナ 郷土資料館再開 #クレヨンしんちゃん 登場など展示替

本日、令和2年6月2日(火)より #春日部市郷土資料館 が再開しました。十分な感染症対策を行った上での開館となり、ご利用の皆様に諸々のお願いをしております。今日は、再開後の資料館の様子をお伝えします。

館内に入ると、まず受付にビニールカーテンがつるされています。少し前でしたら異様でしたが、巷ではもうおなじみのビニールカーテン。飛沫感染を予防するためです。

入館される方には、皆様の安全を確保するため、お名前とご連絡先の記名やマスクの着用をお願いしています。

当館ではおなじみの、昔のおもちゃなどで遊べる体験展示コーナーですが、こちらも感染症予防のため大幅に展示物を撤去し、体験をご遠慮いただいております。

縮小につぐ縮小でご不便をおかけしておりますが、再開後の良いニュースもあります。

本来ならば、4月7日にお披露目する予定だった展示替「クレヨンしんちゃんと春日部」の展示が、ようやくお披露目することができました。ほんとに小さなスペースですが、春日部市で制作したクレヨンしんちゃんの関係資料や、春日部ゆかりののある作品などを展示しています。なかでもイチオシなのが、「郷土資料館オリジナルのしんちゃんスタンプ」です。世界で唯一のスタンプを、ぜひご利用ください。スタンプはこまめに消毒しておりますので、ご安心を。

また、地味ですが、①常設展示「江戸時代の村々」コーナーの古文書、②「水とのたたかい」コーナーの明治43年(1910)の水害記録「幸松村水害誌」を展示替えしました。①は、ちょうど300年前の水角村の古文書(年貢割付状)をくずし字が読めなくてもわかるように展示しました。②は、水害後の幸松村の産業についての報告記事を紹介しています。あわせてご覧ください。

今後、コロナウイルスの感染の収束状況により、展示替や各種イベントを再企画していく予定です。

庄和総合支所で展示替えを行いました

庄和総合支所1階ロビーで開催している「春日部市発掘調査速報展示」の展示替えを行いました。

今回の展示は、平成29年度の権現山(ごんげんやま)遺跡3次地点、令和元年度の鷲前(わしまえ)遺跡1次地点の発掘調査成果のお披露目となります。どちらも庄和地区の東中野(ひがしなかの)に所在する遺跡で、昨年度、整理作業が終了し全ての発掘調査を終えました。

権現山遺跡の調査では古墳時代が始まる頃の住居跡がみつかり、そこで発掘された土師器(はじき)という土器を展示しています。土師器は弥生土器と同じように素焼きで作られた土器で、古墳時代からみられるようになります。その一つには穴が開けられた土器もあり、展示ケース越しに確認してみてください。

鷲前遺跡の調査では約6000年前の縄文時代の住居跡がみつかり、そこで発掘された縄文土器と貝がらを展示しています。特に注目してほしいのはハマグリやアサリ、マテガイといった、海に生息するたくさんの種類の貝がらです。

この貝塚を伴う住居跡からは、現在は海なし県の埼玉県ですが、縄文時代は気温が高く、海水面が上昇していたことから、春日部市内にも海が広がっていたことがわかります。つまり、鷲前遺跡でみつかった貝がらは、遺跡の周辺で採れたものです。不思議な感覚ですが、「春日部産」のハマグリやアサリと言っても過言ではないでしょう。また展示した3個体の土器には細かな縄目(なわめ)がつけられ、まさに縄の芸術をみることができます。

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は解除されましたが、「密」にならず、お譲り合ってご覧いただければと思います。

令和2年6月2日から郷土資料館を再開します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和2年4月4日から臨時休館していましたが、十分な感染症対策を行った上で、令和2年6月2日(火曜日)から開館します。

なお、体験コーナーは利用できません。

<来館時のお願い>

・大人数での来館は控えてください。館内の状況により、入場制限を行う場合があります

・発熱などの風邪症状のある人は入館できません

・皆さんの安全確保のために、入館時に氏名・緊急連絡先の記入をお願いします

・入館時の手指の消毒にご協力をお願いします

・館内ではマスクの着用をお願いします

・滞在時間は、30分を目安にしてください

・会話を控えるとともに、他の来館者との十分な距離(おおむね2メートルを目安)をとってください

#エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(最終回)

前回まで5回にわたってお送りしてきた、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)の #おうちミュージアム 。今回は最終回。牛島のフジに訪れた歴史上の人物について紹介します。

観光案内のパンフレットなどで、牛島のフジに訪れた著名人として、もっぱら語られるのは、詩人の三好達治。「何をうし島千歳ふじ はんなりはんなり」と詠んだ「牛島古藤花」は牛島のフジを象徴する詩として紹介されています。三好達治は著名な詩人ですし、彼が牛島のフジを題材にして詩を遺したことは春日部の誇るべき文化遺産だと思います。しかし、前々回の記事で紹介したように、牛島のフジが「国指定」天然記念物とされて以降、指定以前の由来や歴史が捨象されていく傾向がみられます。三好達治が牛島に訪れたのは昭和36年(1961)の春。古いようで、実は50年前の出来事、しかし新しいわけでもない。詩の世界に疎い展示担当者は、「牛島古藤花を詠んだ三好達治」と初めて聞いたとき、「三好達治って??」と正直思ってしまいました。

ミニ企画展「藤のまち春日部」では、三好達治に劣らない歴史上の著名人が牛島のフジに訪れたことをパネルで紹介しました。

さて、どんな人物が訪れたのか(ハードルあがっちゃいました)。

古くは、江戸時代の大名諸侯、慶応年間には日光山輪王寺門跡(のちの北白川宮能久)が訪れました。これについては初回の記事で紹介したところです。大名諸侯とありますので、近世史料を丹念に調査すれば、〇〇藩の御殿様が牛島のフジに来ていた!なんてこともわかるかもしれません。ちなみに北白川宮能久は、日清戦争の時に台湾に近衛師団長として出征し、現地でマラリアに罹り急死する人です。皇居外苑の北の丸公園内に馬上の姿の銅像があることでも知られます。

明治以降では、現在判明する限りでは、明治19年(1886)5月に跡見花蹊(跡見学園創始者)、同33年(1900)5月に幸田露伴(小説家)、松原二十三階堂(小説家)同35年(1902)5月に徳川昭武(徳川慶喜実弟)、同45年4月に渋沢栄一(実業家)が訪れています。また、訪れた年代は未詳ですが、清浦奎吾(総理大臣)、大和田建樹(詩人)、徳富蘇峰(思想家)、田山花袋(小説家)、大町桂月(詩人)、中野三允(俳人)なども訪れています。

大和田建樹についてはその2の記事で、田山花袋・大町桂月・清浦圭吾についてはその3の記事で紹介しました。

今回は、新紙幣1万円札の肖像になる渋沢栄一について少し紹介しましょう。渋沢が牛島のフジに訪れたのは明治45年(1912)4月28日のこと。旧制粕壁中学校(現・県立春日部高等学校)の講演会に招かれ、粕壁駅から人力車に乗り、牛島のフジを見学しています。ちなみに、渋沢は大正7年(1918)5月11日にも、町内の某家の敷地内にある碑文の除幕式に出席するため、粕壁に訪れています。

上述の著名人のほかにも、数多の政治家・文化人が牛島のフジに訪れたはずです。訪問したかどうかはわかりませんが、昭和の小説家太宰治の作品「斜陽」にも牛島のフジが登場しますし、平塚らいてうは牛島のフジに訪れようとしていたことが手記に記されています。「天国に一番近い島」で知られる森村桂さんの父で、旧制粕壁中学校(現県立春日部高等学校)卒業の純文学作家豊田三郎は、晩年夫人と牛島のフジを見に行こうと約束していていましたが、残念ながら果たせなかったそうです。余談ですが、昭和43年放送のNHK朝の連続テレビ小説「あしたこそ」は、森村桂さんの家族がモデルです。昭和以前の文化人にとって、牛島のフジは間違いなく藤の名所だったことがうかがえます。今後も調査をすすめていけば、牛島のフジを彩る歴史上の人物たちが見いだされることになるに違いありません。

計6回にわたりお送りしてきた#エア博物館「藤のまち春日部」展は、今回が最終回になります。コロナのおかげで誰も観ることなく、バラされた展示会も無事「成仏」することができました。展示担当者としては、資料の原物をご覧いただき、皆さまからご意見・ご感想・お叱りをいただきたかったのですが、こうした形でWEB上に爪痕を遺すのも悪くないかなとも思っています。

最後に、「藤のまち春日部」のリバイバル展示ができること、そして皆様が牛島のフジをはじめとする春日部の藤により一層の親しみ・愛着を抱いていただくことを願い、擱筆させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

#エア博物館 春日部市内の遺跡

#おうちで博物館

考古学講座にむけて、今回は市内の遺跡をおおまかにみていきます。

春日部市域の地形をみると、西側には岩槻区方面から続く大宮台地、東側には野田市方面から続く下総台地があります。内牧や花積が大宮台地上、西親野井、塚崎、西宝珠花、西金野井、米島、東中野などが下総台地上に位置します。台地の間は、中川低地と呼ばれ、自然堤防という微高地が、河川の流れに沿って立地します。また埼玉県東部地域には、特徴的な地形である河畔砂丘(かはんさきゅう)が存在し、市内でも小渕、浜川戸、藤塚で確認することができます。市内の遺跡は、縄文時代までは台地上で展開しますが、弥生時代以降、低地にも遺跡がみられます。低地の発掘調査はまだ少なく、今後、低地においても縄文時代以前の遺跡が発見される可能性があります。

春日部市域で最も古い人間の痕跡は、約3万年前の旧石器時代のものです。慈恩寺原北(じおんじばらきた)遺跡(花積)、坊荒句(ぼうあらく)遺跡(内牧)、風早(かざはや)遺跡(西金野井)で、約3万年前の石器が発見されています。

今から約3,800年前、縄文時代後期には、神明貝塚(しんめいかいづか、西親野井)が営まれます。神明貝塚は、直径約150mの範囲にドーナツ状に貝が広がる貝塚で、貝の種類は、汽水に生息するヤマトシジミが実に99%を占めます。この時代には海が南へ下がり、春日部市域周辺には、淡水と海水がまじりあう汽水域が広がっていたことがヤマトシジミの出土量からわかります。貝塚では、貝からカルシウム成分が土壌に供給されることにより、本来であればなくなってしまう、人骨や獣骨、魚骨などが残されています。神明貝塚でも現在までに5体の人骨が発見されています。また、新潟県で採れるヒスイを素材にした装飾品など貴重な遺物も発見されています。2020年3月に国指定史跡になりました。

古墳時代になると、台地上では、風早(かざはや)遺跡、尾ヶ崎(おがさき)遺跡(西金野井)や香取廻遺跡(大衾)、権現山遺跡(東中野)で前期の集落が確認されています。権現山遺跡では、底部穿孔壺形土器(ていぶせんこうつぼがたどき)が出土し、県指定文化財になっています。低地では、沼廻(ぬままわり)遺跡(銚子口)、須釜遺跡(倉常)、浜川戸遺跡(浜川戸)で前期の遺物が出土しています。

古墳時代後期、6世紀前半から営まれる内牧の塚内(つかない)古墳群は、約20基の古墳から形成される市内の古墳時代を代表する遺跡です。塚内4号墳からは、直刀や鉄鏃(てつぞく)、ガラス小玉、人物埴輪などとともに、下総系と武蔵系の2種類の円筒埴輪が出土しています。一つの古墳から武蔵、下総2地域の円筒埴輪が出土している唯一の例であり、春日部の地が武蔵と下総の境界の地であったことがわかります。

古墳時代後期の集落は、台地上では、塚崎遺跡(塚崎)、貝の内遺跡、陣屋遺跡(西宝珠花)、宮前遺跡(東中野)、低地の自然堤防上では、小渕山下遺跡、小渕山下北遺跡(小渕)などで確認されています。

遺跡は、その地に生きた名もない人々の生活を、飾ることなく伝えてくれます。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

#エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その5)

引き続き、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)を #おうちミュージアム として紹介します。今回は、戦後そして現代に至る、春日部市のまちづくりとフジの関係について紹介します。

昭和30年(1955)8月22日、牛島のフジは、国の特別天然記念物に指定されます。今もなお、「特別」天然記念物のフジは唯一であり、牛島のフジは春日部を象徴するものとなります。春日部市では、現在にいたるまで牛島のフジを由来として、藤を活用したまちづくりを進めています。昭和48年(1973)10月、春日部市制20周年を記念して、フジを市の花と制定されました。

昭和54年(1979)には市の花フジ147本を植樹した街路「ふじ通り」が整備され、同57年5月以来、「ふじ通り」では「春日部藤まつり」が開催されました。記念すべき第一回藤まつりの写真が遺っています。

横断旗をもつ高校生の服装が時代を物語りますね。

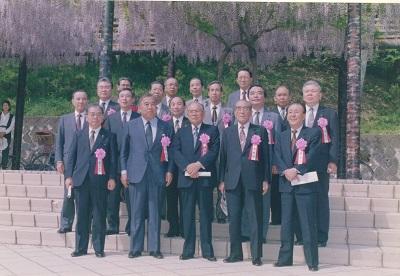

また、第一回藤まつりの開催を記念して「藤音頭」が制作・制定され、レコードが頒布されました。「藤音頭」の作詞は国語学者金田一春彦、作曲は山本直純、歌い手は原田直之でした。藤音頭発表会の貴重な写真も遺っています。

金田一先生にもお越しいただきました(右から5番目の椅子に座ってらっしゃいます)。

平成4年(1992)には、全国の藤にゆかりのある市の代表者が集まり、都市づくりの会議「藤の都市サミット」が開催されました。平成4年の第1回サミットは、静岡県藤枝市において開催され、フジを市の花に定めている全国の市の代表者が集まり、都市づくりについて話し合うものでした。これも貴重な写真が遺っています。

前列左が三枝前市長です。平成6年(1994)には春日部市を会場として第二回藤の都市サミットが開催され、ふじ通り沿いで、谷原二丁目交差点付近にある公園「ふじ広場」に、参加した藤の都市の首長らによって、フジが植樹されました。藤の都市サミットは、残念ながらその後立ち消えとなってしまったようです。

平成17年(2005)、旧春日部市・旧庄和町合併後、同19年2月21日にはフジが新市の花として指定されます。ちなみに旧庄和町の花は「ショウブ」でした。新市においても、旧庄和町のシンボル「大凧あげ」と融合した大凧マラソンのイメージキャラクター「ふじだこくん」や「藤テラス」といった新たなイベントなども生まれています。春日部の特産品「押絵羽子板」でも「藤娘」が好まれて製作されています。

今年はコロナ禍により、藤まつり、藤テラス、牛島の藤の公開と藤に関するイベントが軒並み中止となってしまいました。しかし、藤の花の季節は過ぎましたが、季節を問わず、市の花フジを楽しませてくれるものがあります。その代表例といえるのがこれ。

マンホールです。粕壁地区の学校通りで撮影しました。これは彩色されていますが、色のないバージョンや少し小ぶりなものもあるようです。春日部市では、まちづくりのなかで市の花フジをモチーフにした制作物がとり入れられてきました。普段は見過ごしがちな日常の風景のなかにも、まだまだフジが隠れているかもしれませんよ。個人的にも、展示のためのマンホール捜し、結構楽しかったです。

余談ですが、先日、とあるテレビで、春日部親善大使のあるタレントさんが、巷で人気の漫画・アニメ「鬼滅の刃」の藤は春日部の藤(牛島の藤)だと話し、春日部をPRされていました。「鬼滅の刃」は架空の話でしょうし、根拠がないので「聖地」ではないようですが、春日部の代名詞である藤の花に再びスポットがあたるといいですね。

次回はいよいよ「藤のまち春日部」展の最終回。牛島の藤に訪れた著名人について紹介したいと思います。

#エア博物館 遺跡と遺構と遺物

#おうちで博物館

郷土資料館の今年度の計画では、12月ごろに学芸員による「考古学講座」を予定しています。広報やほごログでご案内いたしますので、ご興味のある方はぜひご参加いただければと思います。新型コロナ感染症の状況も心配ですが、実施に向けて準備を進めています。

今回は講座でお話する内容の中から、考古学でよく使われる「遺跡」と「遺構(いこう)」と「遺物(いぶつ)」という用語についてご紹介します。

まず遺物は、土器や石器のような遺跡からとりはずして動かせるもののことを言います。人工遺物の他に、動物の骨や植物の種子など自然遺物と呼ばれるものも含まれます。

遺構は、住居の跡や墓の跡など、容易に遺跡からとりはずして持ち運べないもののことを言います。そしてこの遺構、遺物から構成されるものが遺跡です。

視点を変えてみますと、資料館に展示している土器や石器などはすべて遺物です。遺構は図面や写真、資料館の竪穴式住居模型のような復元模型の方法で紹介されます。

遺構は、遺構の剥ぎ取りなど例外的な方法を除いては、実物を持ち帰ったり、展示することができません。したがって、発掘調査を行う場合は、遺跡でしっかりと遺構の記録をとることが重要になります。

さらに、過去の人類の活動を研究する上では、遺跡内の遺構と遺物の位置関係が重要になります。例えば、一つの土器が、竪穴式住居の床面から発見されたのか、埋まっている土の中から発見されたのか、ここに着目することによって、その土器が竪穴式住居に住んだ人たちの土器なのか、それとも住居が使われなくなってからの土器なのかを推定することができます。

遺構と遺物を区別して考えることで、遺跡への理解が深まります。

遺構:竪穴住居跡(貝の内遺跡(西宝珠花))

遺物:土器 (塚崎遺跡(塚崎)の土師器(はじき))

#エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その4)

引き続き、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)を #おうちミュージアム として紹介します。今回は、昭和初めに国の天然記念物に指定され、ますます有名になっていく「牛島のフジ」(国特別天然記念物)について蘊蓄(うんちく)を語ります。

昭和3年(1928)1月18日、「牛島のフジ」はに国指定天然紀念物に指定されました。当時、埼玉県の天然紀念物としては5つ目でした。国会図書館デジタルコレクションで当時の『官報』を御覧いただけます(2コマ目左下段)が、『官報』上の表記は「牛島ノ藤」だったのですね。

ところで、国指定の文化財といえば、先日、市内の西親野井地区の神明貝塚が国の史跡に指定されました。市内では「牛島のフジ」に次いで2例目の国指定となりました。神明貝塚の例のように、国の文化財の指定にあたっては綿密な調査・研究が積み重ねられ、学術的な評価・価値づけがされた上で指定となります。同様に「牛島のフジ」も、当時の国の調査団による調査が行われ、価値付けがなされています。

調査は指定を遡る数年前の大正末年、植物学の大家で、日本に天然記念物の概念を広めた三好学(理学博士)の指導のもと、内務省の名勝天然紀念物保存調査会により調査されました。当時の調査報告『史蹟名勝天然紀念物調査報告』第35号(大正13年刊・98~99コマ目)によれば、「世ニ紫藤ノ大ナルモノナキニ非ザレドモ未本樹ノ如ク著シキモノアルヲ聞カズ、天然紀念物トシテ指定セラルベキモノト信ズ」と評価されています。つまり、藤の大木は無くはないが、「牛島のフジ」ほどものは未だに聞いたことがないので、天然紀念物に指定すべきだと評しています。同時に保存要件としては、根・幹・枝の損傷を防いで、適切な施肥をすることも指摘されています。

前にも触れた通り、明治時代には、花房を取ったり、和傘でさして藤花の下を(おそらく傘で花を痛めつけながら)くぐる観覧客がいました。天然紀念物に指定されることによって、「牛島のフジ」は国内有数の保存されるべき樹木として位置づけられることになったのです。

一方で、「牛島のフジ」の国指定は、結果として観光資源としての価値を高めていくことにも繋がりました。大正末の新聞紙上では内務省の調査団が訪れ、国指定に向けて期待する声が報じられていましたし、国天然紀念物の指定直後の5月には、関係諸氏を招き開催された祝賀会が開催されています(下の写真・かすかべデジタル写真館より)。

さらに、昭和5年(1930)には『世界一藤のかすかべ』と題された、「牛島のフジ」を中心とした粕壁町・幸松村の観光ガイドブックが発行されています(館蔵)。明治時代には「関東一」だった「牛島のフジ」は「世界一」へと成長を遂げていったのです。国天然紀念物指定以降、「牛島のフジ」は国に認められた古木として、ますます多くの人々に知られるようになり、のちに春日部のシンボルにもなっていきます。

しかし、国の天然紀念物指定の本旨は、観光資源化でなく、その保存です(そういえば昨年は「史蹟名勝天然紀念物保存法100周年」でした)。表向きには華やかに「国の天然紀念物」と騒ぎ立てることは結構なのですが、その裏側の保存・保全にも光をあてるべき、と文化財行政に携わる職員として思います。こんなことを書くと、「観光マインドがない」と揶揄されてしまいそうですね。

「牛島のフジ」に関していえば、国指定以降、適切に保存・保全され、さらに戦後に施行された文化財保護法のなかで、昭和30年(1955)8月22日に国の特別天然記念物に指定され、今日まで保存・保全されてきています。昭和3年の国指定が今日までの「牛島のフジ」の保存・保全の起源となったといえ、こうした保存・保全の経緯があってはじめて「牛島のフジ」は存在しえているのです。

また、指定後のブランディングにも問題があるようです。「国指定」の冠を前面に押し出した刊行物等をみると、指定以前の由来や歴史が捨象される傾向が読み取れます。「国指定」のブランド力が強いため、中身が伴わず、空虚な価値付けに終始するものが多いようです。牛島のフジに関する伝説は昭和5年(1930)刊『世界一藤のかすかべ』が初見だったりします。

ですから、この#エア博物館「藤のまち春日部」展では、「国指定」以前の、「国指定」に留まらない牛島のフジの魅力を歴史のなかに見いだそうとしてきました。

藤の花は、もうすっかり散ってしまいましたが、あと2回ほど「牛島のフジ」に関する#エア博物館#おうちミュージアムにお付き合いください。

休館延長のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、令和2年5月31日(日)までの期間、郷土資料館の臨時休館を延長します。休館中は、展示室にご入館いただけません。なお、再開については、改めてお知らせします。ご理解、ご協力をお願いします。

また、6月に予定しておりました下記のイベントは中止します。企画展示や講座につきましては、改めて企画し、皆さまに告知いたします。

・6月2日(火)~7月12日(日)企画展示「かすかべの宝もの17 KASUKABE1960s-1960年代の春日部」

・6月7日(日)大川明弘先生による歴史文化講演会・ウォーキング「古地図で読み解く昭和の粕壁」

・6月27日(土)展示解説講座・上演会

なお、臨時休館期間でも以下のサービスはご利用いただけます。

・電話・メール等によるレファレンス・お問い合わせ

#エア博物館 #これはなんでしょう

#春日部市郷土資料館 では #休館中 収蔵資料の整理を進めています。今日は収蔵庫内に眠るお宝を #おうちミュージアム として紹介。

これなんでしょう?なにする道具?

正解は、、、、

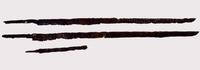

名称は「ミゾキリ」

春日部では古くから桐細工が盛んで、とくに桐箪笥・桐小箱が特産品となっています。「ミゾキリ」は木材を削るカンナの一種(溝切りカンナとも呼ばれるようです)です。この「ミゾキリ」は大正時代~昭和戦前まで、桐小箱を作っていた市内の職人が使っていた道具で、箱の本体と蓋を合わせるための溝などをほる時に使われたようです。

道具を横からみると、

矢印のところに突起(木・刃)があって、ここを木材の上で滑らすと、溝がほれるようになるのです。右手のナットを緩めて、溝をつけたい間隔を調整することもできます。

溝切りカンナは現在でも市販されているようですが、桐小箱づくりは高度経済成長期に機械化が進展したため、こうした道具は現在ではあまり使われていません。現在、春日部では桐箪笥職人の方たちが伝統工芸士として認定され、伝統的な桐箪笥製造の技術を伝承していますが、古くは桐小箱づくりの職人も「ハコサシ」などと呼ばれ、高度な指物技術を有していたものと考えられます。「ミゾキリ」は春日部の桐細工産業の技術を伝える資料として、とても貴重なものです。

エア博物館 おうちでぬりえをしませんか

#エア博物館 #おうちで博物館 #ぬりえ

いつもきょうどしりょうかんでくばっている、ぬりえをしょうかいします。

おうちでぬりえをたのしんでください。

クリックするとPDF(ぴーでぃーえふ)ファイルをダウンロードします。いんさつしてつかってください。

#エア博物館 「藤のまち春日部」展の紹介(その3)

前回に引き続き、 #春日部市郷土資料館 のミニ企画展「藤のまち春日部」( #コロナ禍 のため中止)を #おうちミュージアム として紹介します。今回は、明治32年(1899)の東武鉄道開通以後の「牛島のフジ」(国特別天然記念物)についての蘊蓄(うんちく)。

前回ご紹介したように、千住馬車鉄道の開通もあり、「牛島のフジ」は東京の人々にも徐々に知られていきましたが、どうやら、東京近郊の名所として多くの人々に知られるのは東武鉄道開通後のようです。どうしてそのように考えられるのか。理由の一つとして、「牛島のフジ」に関する文献・資料は、明治32年以前のものは極端に少なく、鉄道開通以降、増えるということが挙げられます。新聞や著名人の紀行文だけでなく、地元粕壁でも、明治33年(1900)5月に『粕壁藤の紫折(しおり)』(当館所蔵)という観光パンフレットが発行されています。こうした刊行物・新聞や前回紹介したような絵葉書などによって、「牛島のフジ」はより多くの人々に知られるようになり、汽車を利用して、気軽に日帰りで訪れる東京近郊の名所地として確立されていきました。

また、5月には東武鉄道沿線では、牛島のフジとならんで、館林のツツジも花盛りを迎えます。東武鉄道では、フジの花盛りの季節に粕壁までの鉄道運賃を割引とし、東京の観光客を取り込もうとし、沿線に花の名所を位置づけていくことで、鉄道利用者を増やそうとしていったようです。例えば、田山花袋と牛島のフジを観覧した大町桂月は、東京から東武鉄道を利用して館林のツツジを観覧した後、田山と牛島のフジに訪れています(『東京遊行記』)。藤の花が満開を迎えるころには、一日の乗客が3000人に及んだといいます(『東武鉄道線路案内記』)。当時、最寄りの停車場である粕壁駅前には汽車や人力車の待合茶屋が設けられいた(『埼玉県営業便覧』)ことも考えると、藤のシーズンには粕壁は観光客で大変賑わったことでしょう。

さて、今回紹介する資料は、東武鉄道開通以後の明治40年(1907)の紫雲館の領収書です。

紫雲館とは、牛島のフジの所在する庭園「藤花園」内にあった料亭です。紫雲館については、『東武鉄道線路案内記』(明治37年刊行)に「曽(かつ)て清浦法相観覧の砌(みぎり)、当園を紫雲館と命名せられり、今其遍(ママ)額を掲けあり、園内には紫雲館と称する賃席料理店あり、閑雅にして客室清浄川魚の名物なり」(32コマ)とあります。

清浦法相とは、当時司法大臣で、のちに総理大臣となる清浦奎吾(1850~1942)のこと。清浦奎吾は、若い頃に埼玉県の官吏でもあり、埼玉県東部地域とゆかりが深い人物です。紫雲館という名は、この清浦が命名したといい、能筆家でもあった清浦の扁額もあったと記されています。園内の紫雲館は静かで趣が深く清潔な賃席料理店であり、川魚料理が名物だったといいます。

さて。この紫雲館の領収書は、明治40年5月13日のもの。粕壁町の篤志家であった山口万蔵が利用したときのものです。料理代・席料として2円95銭が計上され、そのほか「大和弐ツ」の代金として14銭を領収しています。「大和」とは酒か何か品物の銘柄なのでしょうか、詳細は不明です。あるいは「大和」と読んでいいものか微妙な字なのですが。いずれにしても、『東武鉄道線路案内記』が紹介しているように料理を出す施設であったことがうかがえます。

そして、学芸員一押しなのが、この領収書のハンコです。展示会ではココを皆さんにご覧いただきたかった!

ハンコの部分を少し拡大して撮影した写真が下のものです。

薄くてよくみえないのかもしれませんが、原物も薄いのでご了承ください。

ハンコには「藤花園章」と刻まれています。一押しは紫の朱肉です。藤ですから、藤色と言うべきでしょうか。なんとも洒落ているではありませんか!

この藤色の朱肉から、「閑雅」な紫雲館の情景が読み取れる(のではないかと個人的には思う)とてもいい資料だと思います。収蔵庫から(偶然)見いだした時、結構感動したんですよ。

なお、今年は、牛島のフジの公開は中止となりました。4月30日、花盛はちょうど最高の状態だそうです。残念ですが、藤の花も、フジをみながら語る蘊蓄も、来年まで楽しみにしておきましょう。

次回も#おうちミュージアム 牛島のフジの蘊蓄にご期待ください。

エア博物館 春日部市の埋蔵文化財発掘調査報告書

#エア博物館 #おうちで博物館

今回は、春日部市域の遺跡に関わる発掘調査報告書を紹介します。

日本では、年間8,000件近い遺跡の発掘調査が行われており、発掘調査を行うと調査報告書を刊行することが義務付けられています。発掘調査報告書は、国立奈良文化財研究所による「全国遺跡報告総覧」などでインターネット上に公開されているものもあります。

全国遺跡報告総覧(国立奈良文化財研究所サイト)

春日部市域の遺跡に関わる発掘調査報告書は、下記のようにこれまでに80冊以上が刊行されています。現在のところ、2018年に刊行した『埼玉県春日部市神明貝塚総括報告書』を、全国遺跡報告総覧でPDFファイルで公開しています。この他のものは、文化財保護課や市立図書館で閲覧できるほか、文化財保護課で販売しているものもあります。

発掘調査報告書に掲載することはおおよそ決められており、調査の経過や遺跡の立地、遺構・遺物の説明、また自然科学分析を実施した場合はその結果、さらに調査者の考察などが掲載されます。

発掘調査報告書は発掘調査された遺跡の第1次資料であり、「記録保存」 のための重要な刊行物です。決して読みやすい本ではありませんが、お時間があるときに、まずは神明貝塚の総括報告書からご覧いただければ幸いです。

●春日部市域に関わる発掘調査報告書(このリストは今後、随時更新します。)

<埼玉県遺跡調査会報告書>

1970 『花積貝塚発掘調査報告書』埼玉県遺跡調査会報告第15集

<埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書>

2002 『八木崎遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第281集

2014 『南台遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第414集

2016 『浅間下遺跡』埼玉県埋蔵文化財調査事業団第418集

<各遺跡調査会報告書>

1979 『風早遺跡』庄和町風早遺跡調査会

1984 『尾ヶ崎遺跡』庄和町尾ヶ崎遺跡調査会

1986 『陣屋遺跡-昭和57年度調査の記録-』庄和町陣屋遺跡調査会

1988 『浅間下遺跡第1地点・第2地点』庄和町浅間下遺跡調査会

1989 『貝の内遺跡』庄和町貝の内遺跡第2地点遺跡調査会

<(旧)春日部市埋蔵文化財調査報告書>

1987 『花積台耕地遺跡』春日部市埋蔵文化財調査報告書第1集

1988 『花積33・34・38号遺跡』春日部市埋蔵文化財調査報告書第2集

1989 『春日部市NO.31・39・44号遺跡』春日部市埋蔵文化財調査報告書第3集

1994 『花積台耕地遺跡3次、浜川戸遺跡12・13次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第4集

1995 『浜川戸遺跡14・16次、花積内谷耕地遺跡3次、慈恩寺原西遺跡』春日部市埋蔵文化財調査報告書第5集

1997 『浜川戸遺跡18次、小渕山下遺跡、花積内谷耕地遺跡4次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第6集

1998 『市内遺跡調査Ⅰ』春日部市埋蔵文化財調査報告書第7集

1999 『小渕山下北遺跡、八木崎遺跡2次、花積内谷耕地遺跡5次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第8集

2000 『立山遺跡2次、浜川戸遺跡15、22、23次、小渕山下北遺跡3次、塚内15号墳』春日部市埋蔵文化財調査報告書第9集

2001 『花積内谷耕地遺跡6次、花積台耕地遺跡5次、谷向遺跡、塚内16号墳、塚内17号墳、小渕山下北遺跡4、5次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第10集

2003 『浜川戸遺跡5、6、7、24、25、26次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第11集

2003 『浜川戸遺跡8、10次、花積台耕地遺跡6次、慈恩寺原南遺跡、塚内18号墳』春日部市埋蔵文化財調査報告書第12集

2004 『八木崎遺跡3次、浜川戸遺跡27、28次、小渕山下北遺跡6次、慈恩寺原南遺跡2次』春日部市埋蔵文化財調査報告書第13集

2005 『浜川戸遺跡1、2、3、4次調査地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第14集

<庄和町文化財調査報告>

1965 『米島貝塚』庄和町文化財調査報告第1集

1970 『神明貝塚』庄和町文化財調査報告第2集

1978 『神明遺跡-範囲確認調査-』庄和町文化財調査報告第3集

1996 『香取廻遺跡-第1次・第3次・第4次の発掘調査の記録-』庄和町文化財調査報告第4集、(庄和町遺跡調査会報告書第4集)

2001 『宮前遺跡』庄和町文化財調査報告第6集

2002 『陣屋遺跡-第1・3・4・5・6・7次調査の記録-』庄和町文化財調査報告第7集、庄和町遺跡調査会報告書第10集

2003 『須釜遺跡』庄和町文化財調査報告第9集

2004 『塚崎遺跡ー第1・2・3・4・5・6次調査の記録』庄和町文化財調査報告第11集

2004 『町道遺跡・町通中遺跡』庄和町文化財調査報告第13集

2005 『浅間下遺跡第3次・香取廻遺跡2.5次・愛宕遺跡第2次・原遺跡第2次・馬場遺跡』庄和町文化財調査報告第14集

2005 『権現山遺跡第1次調査』庄和町文化財調査報告第15集

<春日部市遺跡調査会報告書>

1989 『春日部市33号遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第1集

1994 『新寺遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第2集

1995 『新寺遺跡2次』春日部市遺跡調査会報告書第3集

1995 『坊荒句北(1,2次)、坊荒句、立山遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第4集

1998 『小渕山下北遺跡2次』春日部市遺跡調査会報告書第5集

1998 『竹之下遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第6集

1999 『浜川戸遺跡21次』春日部市遺跡調査会報告書第7集

1999 『花積台耕地遺跡2次』春日部市遺跡調査会報告書第8集

1999 『大道東遺跡』春日部市遺跡調査会報告書第9集

1999 『花積台耕地遺跡4次』春日部市遺跡調査会報告書第10集

1999 『浜川戸遺跡11次』春日部市遺跡調査会報告書第11集

2001 『浜川戸遺跡17、19、20次』春日部市遺跡調査会報告書第12集

2004 『坊荒句遺跡2次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第13集

2004 『八木崎遺跡4次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第14集

2004 『小渕山下北遺跡7次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第15集

2005 『慈恩寺原南遺跡3次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第16集

2006 『慈恩寺原北遺跡2次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第17集

2006 『小渕山下遺跡2次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第18集

2006 『小渕山下遺跡3次調査地点』春日部市遺跡調査会報告書第19集

2010 『貝の内遺跡4次地点』春日部市遺跡調査会報告書第20集

2010 『貝の内遺跡12次地点』春日部市遺跡調査会報告書第21集

2011 『権現山遺跡2次地点』春日部市遺跡調査会報告書第22集

2011 『貝の内遺跡9次地点』春日部市遺跡調査会報告書第23集

<庄和町遺跡調査会報告書>

1989 『馬場遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第1集

1993 『寺屋敷・須釜遺跡発掘調査報告書』庄和町遺跡調査会報告書第2集

1994 『西の宮遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第3集

1997 『愛宕遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第5集

1998 『新宿新田不動塚遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第6集

1999 『吉岡遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第7集

2000 『原遺跡第1次・風早遺跡第2次・馬場遺跡第3次』庄和町遺跡調査会報告書第8集

2002 『作之内馬場遺跡・作之内遺跡』庄和町遺跡調査会報告書第9集

2005 『風早遺跡第3次調査・馬場遺跡第4次調査』庄和町遺跡調査会報告書第11集

2005 『吉岡遺跡第2~5次』庄和町遺跡調査会報告書第12集

<(新)春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書>

2006 『花積台耕地遺跡7次地点、慈恩原南遺跡4.5次地点、貝の内遺跡11・19次地点、小渕山下北遺跡8次地点、浜川戸遺跡29次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第1集

2007 『塚内14号墳』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第2集

2007 『貝の内遺跡2.20.21.22.23.24次地点、小渕山下遺跡4次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第3集

2008 『神明貝塚4次地点、塚崎遺跡7.8次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第4集

2008 『小渕山下遺跡6次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第5集

2008 『犬塚遺跡6次地点、中野吉岡遺跡1.2次地点、小渕山下遺跡5次地点、小渕山下北遺跡9,10次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第6集

2008 『小渕山下北遺跡14次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第7集

2009 『犬塚遺跡4次地点、貝の内遺跡1.7.14.16次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第8集

2009 『貝の内遺跡26次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第9集

2010 『貝の内遺跡8.13.18次地点、陣屋遺跡8次地点、中屋舗遺跡1次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第10集

2011 『小渕山下北遺跡11、12、13次地点、浜川戸遺跡30次地点、貝の内遺跡25次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第11集

2011 『中屋舗遺跡2次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第12集

2012 『花積貝塚3次地点、米島西宮遺跡1次地点、米島塚山遺跡1次地点、馬場遺跡5次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第13集

2013 『小渕山下遺跡7.8次地点、小渕山下北遺跡15.16.17.18.19次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第14集

2014 『八木崎遺跡5次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第15集

2014 『貝の内遺跡17.27次地点、浜川戸遺跡31.32.33次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第16集

2015 『作之内遺跡3次地点、西ノ宮東遺跡1次地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第17集

2015 『浜川戸遺跡34次地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第18集

2016 『陣屋遺跡9次地点、八木崎遺跡6次地点、貝の内遺跡15次地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第19集

2018 『埼玉県春日部市神明貝塚総括報告書』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第20集

2019 『貝の内遺跡28次地点、馬場遺跡6次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書第21集

2019 『権現山遺跡3次地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第22集

2020 『鷲前遺跡1次地点』春日部市埋蔵文化財調査報告書第23集

文化財公開の中止のお知らせ

例年、春の風物詩にもなっている文化財の公開が、新型コロナウイルスのまん延防止の措置により、残念ながら中止となりますこと、お知らせいたします。

●国内唯一のフジ種目の国特別天然記念物であります『牛島のフジ』では、毎年、可憐で壮大な薄紫色のカーテンを楽しませていただいております。昨今の開花状況は例年とおり、順調な生育状況がみられます。今年は日々更新されています、藤花園のホームページで、是非、ご自宅で楽しんでください。 http://www.ushijimanofuji.co.jp/index.html

また、4/14に当プログ上にアップしました、エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その2)でも藤の歴史を取り上げていますので、ぜひ、のぞいてみてはいかがでしょうか。

●5月の連休、全国各地からの円空仏ファンで連日にぎわう、県指定有形文化財『小渕観音院円空仏群』の公開におきましても中止となりました。7躯が本堂に勢ぞろいする年1回の機会ではございますが、拝観される方々の感染防止のため、お許しください。こちらも小淵山観音院のホームページで芸術的な画像を楽しむことができます。 https://www.kannonin.com/

今年は皆さんに公開できず、所有者の皆さまも落胆されております。穏やか・健やかな日常が回復されましたら、また来年の春の頃、公開をご案内いたします。

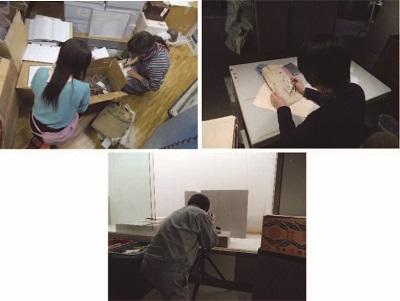

【教えます】休館中は何をしているんですか?

#春日部市郷土資料館 は4月4日から臨時休館ですが、休館中も開館を期して準備を進めています。今回は #休館中 の資料館の #裏側 をご紹介します。

広報誌などでお知らせしていたように、新年度4月から、「クレヨンしんちゃん」や市の花「藤」の展示などを予定していたところですが、コロナウイルスの感染拡大を防止するため休館となり、中止・延期となってしまいました。

例年、今の時期には春季・夏季の企画展示に向けた調査に専念しているところですが、現在コロナウイルスの感染の終息に見通しが立たないことから、対面での資料調査・聞き取り調査等も自粛せざるをえず、企画展示の準備もままならない状況にあります。

郷土資料館の展示室はそんなに広くないので、展示物もほどほどといったところですが、実は地下にある資料収蔵庫には、普段は展示しきれないほどの資料が眠っています。教育委員会の職員も意外と知りません。今年度、郷土資料館に異動してきた職員もその数の膨大さに驚いていました!

収蔵庫を覗くと、こんな感じです。資料の劣化を防ぐための中性紙の箱で保管している古文書や歴史資料のほか、昔の生活道具・用具など多種多様な資料が棚に並んでいます。上の写真は収まりのよい部分を撮影したものですが、収蔵庫内は溢れんばかりの資料で、もう大変なことになっています。

以上のような状況にありますので、現在郷土資料館では将来への準備として、普段はなかなか落ち着いてできない収蔵資料の整理を進めています。休館中、何をしているのか。その答えは、資料の整理です。

資料の整理とは、資料の点検をはじめ、未整理資料の確認・整理、写真の撮影などなど。職員総出で日々格闘しています。

恥ずかしい話ですが、「こんなのあったのか!」とか「久しぶりにみた」とか、なかには「(他所からわざわざ借りてきたけど)ウチ(=当館)にもあったのか!」など、地味ですが、発見に次ぐ発見の毎日です。この発見をすぐにでも、皆さんに実物を通じてお伝えしたいところですが、来るべき時まで温めておきたいと思います。一部はこのブログで「エア博物館」として紹介していきます。

エア博物館 春日部の歴史と火山灰

(2021年7月14日、専門研究者の方からご指摘をいただき、2003年刊行の『新編 火山灰アトラスー日本列島とその周辺』に基いた年代等に修正し、修正箇所はアンダーラインで示しました。)

#エア博物館 #おうちでミュージアム ということで、今回は火山灰について考えます。

関東近県の火山の中では、現在も草津白根山で警戒情報が出されています。

草津白根山の平成30年1月の噴火では、春日部市に被害はありませんでしたが、噴火の規模や風向きによっては春日部市にも火山灰が降る可能性があります。

噴火が観測された時は火山灰に注意してください(春日部市公式サイト)

コロナウィルスの影響で外出する機会も少ないかと存じますが、噴火の情報を見聞きしたときは、まず建物内に移動してください。

さて、関東地方の歴史と火山をみてみると、古くは鹿児島県の姶良カルデラの26000~29000年前に噴出した姶良丹沢火山灰(姶良Tn:AT)から、伊豆、箱根方面の火山では西暦1707年の富士宝永火山灰(F-Ho)、群馬・栃木方面の火山では、西暦1783年の浅間A(天明)火山灰(As-A)と多くの火山灰の存在が確認されています。

下に、2003年に刊行された『新編 火山灰アトラス 日本列島とその周辺』という本から、関東地方の火山灰を引用しました。これらの火山灰はすべて春日部市域に降灰しているわけではありません。しかしながら、特に群馬・栃木方面の火山の噴火は、土砂が多く利根川に流れ、春日部市の古利根川や江戸川も河床があがるなどの被害がありました。

また、火山灰は、火口に近い地域の場合、土壌中に土層になって現れることもありますが、春日部市域では、土壌に含まれる火山ガラスなどの特徴と検出層位から、どの火山灰かを特定しています。市域では、姶良丹沢火山灰(AT)や立川ローム上部ガラス質(UG)と推定される火山ガラスが確認されています。

以下、火山灰名、火山灰の記号、年代の順に引用しました。年代が不明なものは空欄となっています。

<富士・箱根・北関東:F-HoからAT>

富士宝永 F-Ho 西暦1707年(宝永4年)

富士新期上部(群)F-HoとF-Zoの間には8-9層のsfa(スコリア降下火山灰)があり、富士東麓から横浜・川崎まで分布。泥炭地遺跡で古墳~平安時代の指標になる。

富士砂沢 F-Zn 2500~2800年前

富士大室 F-Om 2500~2800年前

富士大沢 F-Os 2500~2800年前

天城カワゴ平 Kg 3126~3145年前

伊豆大室山 Om 5000年前

富士新期下部(群) Kgと富士黒土層の間には仙石sfaなど4層以上のsfaがある。縄文後期から前期末までの遺物包含層と関係

箱根中央火口丘新規(群) 完新世のテフラ(小型火砕流)はK-Ahの下位に1層(神山起源Hk-Km5、約7.5-8Ka)、上位に2層(二子山起源Hk-Ft、約5.5Kaと冠ヶ岳起源Hk-Kn、約3Ka、Kg直上)がある。Hk-Km5、Knはカルデラの外側にも分布(上記年代は暦年較正値)。

鬼界アカホヤ K-Ah 7300年前

立川ローム上部ガラス質 UG(年代不記載)

安房 AG 13000~14000?年前

富士相模野第1 F-SS1 24000~26000年前

箱根中央火口丘中期(群) 含雲母グリース状Gr以後10ka以前の主に神山起源のテフラ(小型火砕流)は6層ある。そのうちAT直上のHk-Km3(約25ka)、Gr直上のHk-Km1(<50Ka)が顕著。

姶良Tn AT 26000~29000年前

<浅間・榛名・赤城・日光・北関東:As-AからAT>

浅間A(天明)As-A 1783年(天明3)

浅間B(天仁) As-B 1108年(天仁1)

榛名二ッ岳伊香保 Hr-FP 6世紀中葉 古墳時代

榛名二ッ岳渋川 Hr-FA 6世紀初頭 古墳時代

浅間C As-C 4世紀中葉 弥生時代

浅間D As-D 4500~5500年前 縄文中期

鬼界アカホヤ K-Ah 7300年前

浅間小諸2 As-Km2 11000~14000年前

男体七本桜 Nt-S 14000~15000年前

男体今市 Nt-I 14000~15000年前

浅間小諸1 As-Km-1 15000~16000年前

浅間草津 As-K 15000~16500年前

浅間板鼻黄色 As-YP 15000~16500年前

浅間大窪沢2 As-Ok2

浅間大窪沢1 As-OK1

浅間白糸 As-Sr 15000~20000年前

浅間雲場 As-Kb

男体片岡・小川(群) Nt-Kt/Og

浅間板鼻褐色(群) As-BP 20000~25000年前

那須黒森(群)Nas-Kr AT以上に2層、AT~DKP(大山倉吉)に2層、DKP直下に1層。どれも小規模なsfa、afa(降下火山灰)、pfi(小型火砕流堆積物)を伴う場合あり。

姶良Tn AT 26000~29000年前

参考文献:町田洋・新井房夫 2003『新編 火山灰アトラス-日本列島とその周辺』財団法人東京大学出版会

エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その2)

中止となった「藤のまち春日部 The wisteria in Kasukabe」展について、前回に引き続き #エア博物館 #おうちでミュージアム として紹介します。牛島のフジ(国特別天然記念物)は、明治時代半ば以降、東京近郊の名所として急速に認知されるようになっていきました。

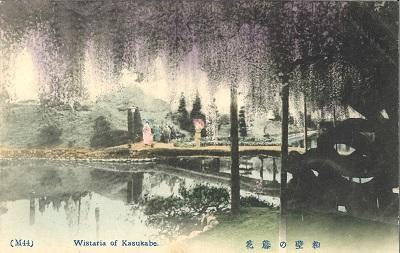

今回紹介する資料は、「牛島のフジ」の手描き彩色写真絵葉書です。

絵葉書には「粕壁の藤花」「M44」と記されています。「M44」は明治44年(1911)と考えられます。明治時代後期の文献では、「牛島の藤」と現地の「牛島」を冠して紹介されるものは少なく、「粕壁の藤」と紹介されるものが多くみられます。ですから、絵葉書の「粕壁の藤花」とは牛島のフジを撮影したものと考えられます。

明治初めの記録には「都下ニ遠キヲ以テ知ルモノ稀ナリ」、つまり、東京から遠いため牛島のフジを知る者はあまりいない、と評されています(「大日本国誌」)。牛島のフジが「粕壁の藤」として広く知られるようになるのは、春日部に鉄道が開設されて以降のことのようで、その嚆矢は、明治26年(1893)に千住と粕壁を結ぶ千住馬車鉄道の開通に求められます。

明治28年(1895)5月10日には、幸堂得知が、友人の俳人稲見悟友とともに千住茶釜橋より鉄道馬車に乗り、「粕壁の藤花」を観覧した紀行文を新聞紙上に掲載しています(朝日新聞・明治28年5月16・19・22日号)。幸堂の紀行文は、千住馬車鉄道の利用実態を具体的に記したものとしても貴重で、越ケ谷から乗車してきた旅籠屋の女性2名も藤を見に行くといい、「大門」(東八幡神社の参道の入口付近)で下車して、古利根川の橋(八幡橋か)では橋銭を徴収されたことなどが記録されています。同行した稲見悟友は、牛島の園内で「乗出して馬車の早さに引かへて めつそう長き牛じまの藤」と短歌を詠みました。この歌は早い(短い)馬車と花房の長い牛島の藤を対比した歌であり、馬車鉄道は、千住―粕壁間を片道3時間半で運行しましたが、当時の人たちにとって、東京郊外に早くアクセスできる手段だったことがわかります。

幸堂らと同様に馬車鉄道を利用して牛島のフジを訪れた著名人に大和田建樹(1857~1910)がいます。大和田は詩人で、「♪汽笛一声新橋を~」の鉄道唱歌の作詞家として知られています。大和田が牛島のフジを訪れた日時は明らかでありませんが、彼の著書『雪月花』(明治30年刊)のなかで、「粕壁の藤」に馬車で訪れ、藤花を「氷柱の如き滝波の如く」と描写しています。また、「客は花を二房三房づゝ請ひ取りて。傘を挿しなどしつゝゆく。さながら藤娘のさまよなど笑ふもあり。」と記しています。現在は国の特別天然記念物に指定され、保存すべき樹木とされていますので、何人たりとも花房を痛めることは許されませんが、当時、訪れた客は、花房を取り、あるいは和傘をさし、藤花の下をくぐりながら観藤する情景がうかがえます。なお、大和田の『雪月花』は国立国会図書館のデジタルコレクションでご覧になれます(粕壁の藤は76コマ~)。

明治44年の彩色写真絵葉書にも、池の向こう岸に和傘をさす和装の女性が写っており、大和田の描写を借りれば「さながら藤娘」のようです。

ちなみに、この絵葉書は職員がインターネットオークションで購入したものです。インターネットオークションで「粕壁」と検索すると、牛島のフジの絵葉書がたくさんヒットします。こうした絵葉書が土産物として広まり、さらに多くの人々に「粕壁の藤」は知られるようになっていったのでしょう。展示会では、いくつかの絵葉書を陳列していました。皆さんにご覧いただけず、無念です。

千住馬車鉄道の廃止後、明治32年(1899)東武鉄道が開通すると、「粕壁の藤」はさらに多くの人々に知られるようになっていきますが、その話は、次回の#エア博物館で。

なお、今年度の牛島のフジの観覧は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休園となりました。歴史ある牛島のフジは来年度までお預けとなってしまいましたが、藤花の様子は牛島のフジを管理されている藤花園さんのホームページで紹介されるようです。

エア博物館 郷土資料館収蔵の指定文化財を紹介しました

4月4日から臨時休館中の「エア博物館」第二弾として、春日部市郷土資料館で収蔵する指定文化財を紹介しました。収蔵資料の紹介ページを充実させましたので、#エア博物館#おうちでミュージアムとしてご活用ください。

担当者のおすすめは、「西金野井香取神社領朱印状」(寄託資料)です。歴代の徳川将軍が発給した歴代の朱印状がそろっており、市域の神社では唯一です。実物の料紙は大髙檀紙(おおたかだんし)という厚手のしわしわな和紙で、当時の将軍の権威を体現しているかのような立派な文書です。リンク先の写真は享保3年(1718)に発給された徳川吉宗朱印状です。8代将軍吉宗は、テレビでは暴れん坊将軍としておなじみですね。

常設展示で常時ご覧いただけるもののほか、普段は収蔵庫で大切に保管されている資料もありますので、おうちでしかご覧いただけないものもありますので、お見逃しなく。指定文化財だけでなく、ほかの収蔵資料もおすすめです!

エア博物館「藤のまち春日部」展の紹介(その1)

令和2年4月7日(火)から開催予定だった「藤のまち春日部 The wisteria in Kasukabe」展は、4月4日からの臨時休館により残念ながら中止となってしまいました。

資料の陳列は大方済んでおり、皆さまに紹介したいことも盛りだくさんで、資料も皆さんにお会いすることを楽しみにしていた(と思いますが)、仕方ありません。今回の展示は、春日部の歴史・文化に深くかかわってきた藤(フジ)について紹介することを趣旨としていました。

しかし、もうすぐ、藤の開花の季節。「ほごログ」の場を借りて、皆さんに「藤のまち春日部」展で展示する予定だった資料を紹介し、春日部が誇る藤にまつわる歴史・文化を紹介したいと思います。

市内には、樹齢1200年以上、弘法大師の御手植えともいわれる「牛島のフジ」(国特別天然記念物)がありますが、実はその起源については大きな謎に包まれています。管見の限り、牛島のフジが記録・文献に登場するのは、明治時代以降のことになります。

今回新たに、明治政府による皇国地誌編さんに関わって調査された牛島村の地誌の原稿である明治10年(1877)1月「牛島村村誌詳細取調書」(当館所蔵)を見出し展示しました。

本資料には、牛島村の「名勝」の項目に次のような記述があります。

当村藤岡伊与太郎邸中一藤繁茂セルアリ、★(木偏に幹という字)根周囲壱丈五尺余枝葉瀰蔓スルコト三十間、其幅イン七八間ニ亙リ、蕤茎垂ルヽコト四尺余、其声誉俠近傍故焉(カ)、旧幕ノ頃侯伯屡来テ賞賛ス、加之慶応年干(間)沗クモ東叡山輪王寺ノ宮様遊纜ノ御幸アリ

すなわち、当時、藤岡氏の邸宅内に藤があり、近隣で著名だったこと、江戸時代に時折「侯伯」が訪れ賞賛されたこと、慶応年間に輪王寺宮が訪れたことが記述されています。

牛島のフジは、かつて蓮花院の境内にだったともいわれており、史料にみえる藤岡氏とは、牛島女体神社の神職を勤めた人物のようで、元は蓮花院の住職であったともいわれています。蓮華院は明治初年に廃寺となっているので、詳しいことはわかりませんが、明治初頭には藤岡氏の邸内にあったことが明らかになります。

また、江戸時代には「侯伯」、おそらく大名が訪れていたことや、輪王寺門跡が訪れたことが記述されています。おそらく日光道中を通行した大名や、幕末(慶応年間)には輪王寺宮が牛島のフジに訪れ、観覧したものと考えられます。近世の一次資料は現在は見出されていませんので、江戸時代における牛島のフジのあり方を示す資料として非常に重要な資料といえます。

ちなみ、慶応年間の輪王寺宮は、公現法親王で、明治3年(1870)に宮家の北白川家を継いだ、北白川宮能久です。明治33年(1900)刊の『藤の紫折』にも北白川宮能久が訪れたことが触れられています。

以上から、本資料は、牛島のフジに関する最古級、かつ貴重な記述のある重要な資料であるといえます。

今後も「藤のまち春日部」展の資料を紹介していきたいと思います。お楽しみに。

臨時休館のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応として、令和2年4月4日(土)から5月15日(金)までの期間、郷土資料館を臨時休館します。休館中は、展示室にご入館いただけません。なお、再開については、改めてお知らせします。ご理解、ご協力をお願いします。

臨時休館に伴い、常設展示、および令和2年4月7日(火)から5月2日(土)まで開催予定だったミニ企画展示「藤のまち春日部」展は中止します。また、4月7日(火)から展示予定の常設展示「クレヨンしんちゃんと春日部」も延期します。

なお、臨時休館期間でも以下のサービスはご利用いただけます。

・電話・メール等によるレファレンス・お問い合わせ

藤の開花の季節にあわせて開催する予定だった、ミニ企画展示「藤のまち春日部」については、本ブログでも展示の内容や資料を紹介する予定です。さながら、今流行の「#エア博物館」「#おうちでミュージアム」として、お楽しみいただければ幸いです。

【1960年代の春日部】北春日部駅の開業

北春日部駅は、西口の土地区画整理事業が予定されており、今後の発展が期待されている駅です。現在は、1日に約1万人の利用客があります。

東武鉄道では昭和41年(1966)9月1日に、春日部駅、姫宮駅間の春日部市梅田に新電車区を建設し、北春日部駅を開設しました。北春日部駅は、橋上駅で、総工費1億2千万円、ホーム幅9m、ホーム長さ125mで、1日当たりの乗降客数2,800人を見込みました。

また、同日のダイヤ改正で、新造車50両を導入、それまで北越谷駅までだった地下鉄日比谷線の乗り入れを北春日部駅まで延長し、武里団地入居者の輸送力増強が図られました。武里団地入居者への対応については、昭和42年(1967)にせんげん台駅の開業、昭和44年(1969)の武里駅の橋上化など、この後も急ピッチで進められました。

一方、新たに設置された春日部電車区は、総面積約10万平方メートル、収容能力220両と当時の私鉄では随一の規模でした。春日部電車区は、大正13年(1924)に西新井駅に設置された西新井電車庫がその起源です。これはその後、昭和27年(1952)に竹ノ塚駅に移転して西新井電車区となりますが、周辺地域の開発が進み、施設の拡充が困難になったことから、西新井電車区を営団地下鉄(現・東京地下鉄)に譲渡し、春日部電車区を新設、移転しました。旧の西新井電車区は、現在、竹ノ塚電車区と呼ばれています。

北春日部駅が開業した2か月前の昭和41年(1966)6月30日、東武鉄道では全線電化が完成、佐野線を走っていた蒸気機関車の運用が廃止され、東武鉄道から蒸気機関車が完全に引退しました。

建設中の北春日部駅

この写真は、郷土資料館ホームページのかすかべデジタル写真館で紹介しています。

参考文献

『東武鉄道百年史』1998年 東武鉄道株式会社

『春日部市史 第4巻 近現代資料編II』1992年

『春日部市史 第6巻 通史編II』1995年

【春日部版】古記録にみる感染症への対応の歴史

昨今、新型肺炎の対応・対策をめぐり、日本だけでなく、世界中の人たちが動揺しています。皆さんの日常生活でもさまざまな影響がでているのではないでしょうか。

職業柄、こうした出来事があると「はて、昔の人たちはどうだったのかな?」と気になってしまいます。

今回は、春日部市域に伝わる感染症の流行をめぐる古記録から、先人たちがどのように「病」と対峙していたのかを紹介してみたいと思います。

「長久記」には、「麻疹流行記」と題される幕末の文久2年(1862)の記事があります。内容は次の通りです。

文久2年4~5月、江戸で麻疹(はしか)が流行し、西宝珠花では7月上旬からはやり始め、流行当初よりこれまでの麻疹とは異なり、症状が極めて強いものだった。

堺屋では、7月17日に家人が患い、はじめは寒気を感じ、次いで発熱、嘔吐、下痢の症状がつづき、食事は3~4日間、まったくとれなかった。

久喜町に遣いに出していた家人も麻疹に罹ったため、当主の堺屋安右衛門は夫婦で看病に訪れ、薬を与え、便の世話もした。また、快方を願って、「御嶽講」(みたけこう)を信心し、久喜町の講中にも頼み、水行(すいぎょう)をした。

世間では、麻疹のあと皮膚病になったり、吹き出物ができることが多かったが、家人たちは翌年の春には徐々に回復した。

麻疹が流行していた期間には、薬種問屋であった堺屋では薬は品切れになるものもあり、江戸から薬をたびたび取り寄せました。薬が不足したため町の若衆たちは麻疹で臥せてしまった。

9月下旬になると、ようやく麻疹は鎮まったが、閏8月には「コロリン」(コレラ)が流行し、18~23歳くらいの男女が多く亡くなった。特に妊婦が多く亡くなり、江戸川対岸の木間ケ瀬村(現野田市)辺りでは、夥しい人たちが亡くなった。西宝珠花では、町で牛頭天王を出し、氏子一同で信心し、厄を払った。

以上が「長久記」の記述です。薬種問屋による記述であるため、症状等が細かく記されるとともに、西宝珠花で治療薬が不足したこと、疫病の鎮静を願って、地域の神仏を信仰したことなどが記録されています。

春日部市域では、町場として人口が密集していた粕壁宿、西宝珠花に疫病の神である牛頭天王が祭られていました。また、疫病退散のために舞ったともされる獅子舞が各地に伝わっています。身を清め、神仏を信心することが、前近代の人々の疫病を防ぐ一つの対策だったのかもしれません。

先人たちの感染症への対策をみると、正体不明の病が流行し、様々な噂や情報が飛び交うなかでも、病人の看病に努めたり、薬を取り寄せたり、神仏にお願いをしたりと、当時の生活習俗のなかで「やるべきことはやる」強かな姿勢が貫かれていたことがわかります。

ひるがえって、こんにちにおいても、生活者を不安に陥らせるようなデマや流言飛語が飛び交い、先行きが見通せない日々が続いています。先人に学び、私たちも、病やデマに対して毅然とした態度をとり、集団感染を防ぐ日常の予防に努めたり、咳エチケットを守ったり、不要不急の外出は避けたりと、「やるべきことはやる」を徹底すべきではないでしょうか。そうした日々の積み重ねが、流行病の終息につながるのかもしれません。

【速報】神明貝塚が国史跡に指定されました!!+巡回展示のお知らせ

令和2年3月10日付の官報において、神明貝塚を国史跡として指定されたことが告示されました。つまり神明貝塚は正式に国史跡となりました!!もちろん春日部市としては初の国史跡指定となります。

多くの皆様のご理解とご協力があってこそ、国史跡への指定が実現したものだと思います。改めて感謝申し上げます。

また今後は神明貝塚の特徴や価値を全国に向け発信できるよう、展示や講演、環境整備を行っていきますので、更なるご理解とご協力をお願いします。

また先日まで埼玉県立歴史と民俗の博物館に貸し出をしていた、”貝塚のジオラマ”や土器などが返却され、郷土資料館では市指定文化財の「堀之内式組合せ土器」などがご覧いただけます。

さらに、お休みをしておりました神明貝塚の巡回展示が現在、豊春地区公民館で開催されています!巡回展示記念の講演会も予定されております。コロナウィルスの影響もありますので、無理のない範囲で、ご覧いただければと思います。

ほごろぐのデザイン更新

ほごログは、春日部市視聴覚センターのシステムを利用して、皆様にお届けしています。

このたび、機器等の入れ替えにより、ほごログのデザインも一新されました。

ご覧いただくにあたり、今までと違うページが表示されたりするなど、ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、以前からご要望の多い「文字の大きさ」については、画面右上のボタンから「大・中・小」が選択できますので、お好みのものをご利用ください。

「背景色」、「行間」も調整可能です。

【お知らせ】文化財公開の中止

広報かすかべ3月号「かすかべ今昔絵巻」で紹介いたしました、仏教美術の優品であります一ノ割『圓福寺』所蔵の市指定文化財を公開する「圓福寺まつり」は、新型コロナウイルスの感染防止のため、4月5日(日)の開催が中止となりました。

年1度の機会を楽しみにされていた方や関係者の皆さまには広報紙で広くご案内したにもかかわらず、申し訳ありませんでした。

来年、同時期での開催となりますので、ぜひ、満開な桜の季節に足をはこんでみてはいかがでしょうか。

▲厨子入木彫釈迦涅槃図は代表的な文化財。

一般的な涅槃図は絵画だが、一点ずつ細部に

まで彩色が施された彫刻による仏教美術です。

♪今日は楽しい雛祭り~春日部と雛人形

春日部界隈で雛人形というと、人形の生産地の岩槻や越谷に話題が集まりがちですが、実は古くから春日部も雛人形に浅からぬ縁があるのです。

3月3日は桃の節句、雛祭り。女子の成長と幸せを願って、雛人形などを飾ります。戦前の調査記録『郷土の研究』(粕壁尋常高等学校編)には、旧暦の桃の節句にあたる4月3日に広く雛祭り行事が行われていたことが記録されています。『郷土の研究』によれば、昭和7年ころの雛祭りは次のような内容でした。

・3月28日頃から雛段を設け、分相応に雛を飾り、桃の花等を供える。

・供え物は、草餅、紅白の菱餅、アラレ、白酒など。ほかに、赤飯、五目飯、けんちんうどん等も馳走する。

・初節句には、親類近所の子供たちを呼び、馳走し、親元からは親王様・内裏様などの雛、親戚にも簡単な雛をお祝いとしてもらい、返礼として草餅・赤飯を贈る。

・初節句のほかは、家内だけで雛祭りのお祝いをする。

・4月5日に雛段をばらし、雛の箱には虫除けに草餅を入れてしまう。

以上は、昭和7年ごろの粕壁の町場の雛祭りで、農村や現在とは多少様子が違うのかもしれません。郷土資料館でも、季節展示で様々な手作りお雛様を飾っています。

ところで、伝統的な雛人形って、何でできているか知っていますか?

その答えが今回の本題の「雛人形と春日部の浅からぬ縁」と関係します。

ものにもよりますが、雛人形の頭や手足は、桐塑(とうそ)と呼ばれる練り物でできているものが多いそうです。この桐塑は、桐のおが屑と正麩糊(しょうふのり)を練ってつくります。弾性と粘着性があり、可塑性に優れ、乾燥すると木材同様に彫刻ができることから、細かい造形表現を可能にする素材として使われました。桐塑でできた人形は、整形したあと、胡粉(ごふん)が塗られ、和紙や布が貼られるものあるため、桐塑の生地面がみえなくなっています。

実はこの桐塑の原料の「桐のおが屑」こそ、春日部の地場産業の桐箪笥・桐小箱の製造過程で生じたもので、雛人形制作が盛んな岩槻や越谷の人形職人は、桐箪笥・桐小箱職人が出したおが屑を活用し、桐塑に加工して人形を生産しているのです。現代風にいえば、産業廃棄物を再利用する究極のリサイクルといったところでしょうか。

郷土資料館にも「桐のおが屑」がありましたので、参考まで少々ピンボケの写真を載せておきます。

また、桐小箱は、雛人形を収納する箱としても用いられました。

もちろん、岩槻や越谷でも桐工芸産業は盛んでしたが、近隣の様々な地場産業が絡み合いながら、伝統的な地場産業が今も息づいていることがわかります。春日部近隣の雛人形は、もしかすると、人形の頭や手足、収納の箱などは春日部由来かもしれません。

国土地理院の地図の利用

歴史のことを調べる際に、地理情報はとても重要です。

最近では、インターネット上の地図も非常に使いやすくなっており、日本のみならず、世界中の詳細な地図を簡単に見ることができます。

ところで、昨年12月に、国土地理院の地図の利用手続きが改正されました。

国土地理院の地図の利用手続(国土地理院サイト)

主な改正点は「申請不要となる範囲の拡大」、「承認基準の見直し」です。特に申請不要となる範囲の拡大により、書籍やパンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入が、出典を明示することのみで可能になりました。

国土地理院の地図は、インターネット上では地理院地図から利用できます。また、地理空間情報ライブラリーには、様々な地理空間情報がまとめられています。

地図を見ながら、さまざまな歴史上のできごとに思いをはせてみませんか。

【お知らせ】3月のイベントは中止します

春日部市郷土資料館では、新型コロナウイルスの感染防止のため、3月に予定されていた、以下の各種イベントを中止することになりました。

・3月1日(日) 古文書勉強会 中止(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月14日(土)・28日(土) 古文書講座(初級・中級) 延期(今後の予定については参加者の方に書面で通知します)

・3月21日(土) ミュージアムトーク 中止

・3月22日(日) 体験ワークショップ 中止

楽しみにされていた方や関係者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

南桜井小学校「伝統芸能クラブ」発表会

2月18日(火)、南桜井小学校ではクラブ活動の成果を発表する”クラブ発表会”が行われました。

4月から伝統芸能クラブでは、県指定無形民俗文化財『西金野井の獅子舞』を伝承する西金野井獅子舞保存会の皆さまの指導により、夏季の地元神社の祭礼や地域のお祭り、そして市主催の民俗芸能公開事業など、様々な機会で地域の宝である獅子舞に一生懸命、取り組んでいただきました。

4年生4名、5年生7名、そして6年生6名の総勢17名で獅子舞の舞手、巫女役、そしてお囃子の笛役と、3つの役割をこなしていただきました。

▲三匹獅子による力強い「芝舞」。西金野井の獅子舞で最も基本的な舞。

5年生を中心に堂々とした獅子舞が披露されました。

▲太夫獅子が模造刀を携え、地域の家内安全・五穀豊穣を祈願する「辻きり」。

舞の所作と共に由縁を理解した上で舞ってくれました。

お囃子の笛役も子供たちだけで2曲をとおして吹くことができるようになり、保存会会長さんも目を細めて見守ってくれました。

当日は来年度にクラブ活動に新たに加わる3年生が中心に見学され、真剣な表情で先輩たちの舞に見入ってくれました。引き続き、多くの児童が参加されること、期待しております。

保存会の皆さま、そして校長先生、教頭先生、顧問の先生、地域の舞の後継者養成に取り組んでいただき、ありがとうございます!

【くらしのうつりかわり展】手回し洗濯機

現在開催中の「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」に展示している「手回し洗濯機」は、昭和32年(1957)ごろ、群馬県の林製作所から発売された「カモメホーム洗濯機」です。

使い方は、球体の洗濯槽部分に、乾いたままの衣類などをつめ、洗剤を溶かした熱湯を注ぎ、ゴムパッキンがついているふたを閉めます。ふたにより洗濯槽内部は密閉され、ハンドルを回転させると、内部に残った空気の気圧が高まって、圧力で衣類の汚れを落とします。すすぎは、お湯を入れ替えて回転させたそうです。

この仕組みは、群馬県の高月照雄さんという方が発明したものです。

ふたを開けるときにポンと音がするので「ポン洗濯機」とか、ソ連の人工衛星「スプートニク1号」に似ていたので「スプートニク型」と呼ばれていました。

林製作所の「カモメホーム洗濯機」は、同じ時期に発売が開始された電気洗濯機に押され、残念ながら昭和38年(1963)には生産を中止しました。しかし、同様の仕組みを利用した手回し洗濯機は、現在でも販売されており、電気を使わずきれいに汚れが落ちるエコな洗濯機として注目されています。

さて資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しております。昔の懐かしい道具や写真を展示し、小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。

ぜひ遊びにいらしてください。

(参考)

(PDF) 板橋春夫「いせさきフロンティア27【 高月照雄 】~魔法のような球体洗濯機の発明者~」『伊勢崎佐波地区景気動向調査NO.33』伊勢崎商工会議所・アイオー信用金庫

豊富郷土資料館のブログ(山梨県中央市)「球形手回し洗濯機について」

手回し洗濯機「カモメホーム洗濯機」

「KAMOME HOME WASHER」のロゴ

洗濯機の内部

底の刻印

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

令和2年2月15日(土)、郷土資料館展示室で「体験ワークショップ からくり屏風を作ろう!」が開催されました。

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「からくり屏風」を作りました。

裏と表の2面しかないように見えるのに、4種類の絵柄が出てくる不思議な屏風に、参加した子供たちは大変喜んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和2年3月22日(日)に「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作ります。ご参加をお待ちしています。

幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年2月12日(水)に幸松小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

時代とともに少しずつ変わっていった春日部のくらしについて、学芸員から説明を聞きました。

説明の後の自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

古い地図や粕壁宿の模型を見たりして、昔の春日部を想像できたようです。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

初午

お客様から「初午(はつうま)」のお問合せを頂きました。令和2年(2020)は、2月9日(日)が初午になります。

日本の暦(こよみ)では、年だけでなく、日々にも十二支が割り当てられています。そして、2月の最初の午(うま)の日を初午と呼び、主に稲荷神社でお祭りをします。

なぜ、1月の最初の午の日ではなく、2月なのかは、諸説ありますが、『庄和町史編さん史料12 民俗II』によれば、京都府の伏見稲荷神社の祭神がその山上に降臨したのが和銅4年(711)の2月11日で、この日が午の日であったとの伝えがあるとのことです。旧暦にあわせ、3月の最初の午の日を初午とするところもあります。

ともあれ、この時期が、ちょうど農作業をはじめる前のころにあたるため、豊作の祈願などが行われ、粗くおろした大根と大豆を煮た「スミツカリ」という料理を「ツトッコ」と呼ばれるわら包みにいれて、稲荷神社や各戸の屋敷神に供えたり、甘酒を作ったりします。

また、初午の日には、お風呂をたいたり、お茶をわかしたりしない、火事になるから仕事をしないなどの言い伝え(禁忌・きんき)もあるそうです。

資料館に展示している旧陣屋町内会から頂いた陣屋稲荷の狐たち

市民の皆さんと館蔵の古文書を読んでいます

令和2年2月2日(日)古文書勉強会を開催しました。前回に引き続き、嘉永2年(1849)の御鹿狩の勢子人足として動員された神間村の記録「小金原御鹿狩ニ付手控帳」を、21名の市民の方たちと講読しました。

今回は、神間村から動員された勢子人足が帰村した後、村内の「愛宕山」にお神酒を奉納し、「念相院」という寺院で「お時」(御斎)をしたという記事などを講読しました。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、いよいよ次回に読み終わりそうです。古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は3月1日(日)14時~となります。

【常設展】竪穴式住居の魚たち

郷土資料館の竪穴式住居の模型の中には、サケ、クロダイ、スズキ、ウナギを燻製にした様子の模型を展示しています。

竪穴式住居の模型は、花積貝塚の発掘調査で発見された縄文時代中期の住居跡をモデルにしています。

クロダイとスズキ、ウナギは、実際に花積貝塚から骨が出土しており、縄文の人も食べていたと考えられます。

残念ながら花積貝塚では、サケの骨は出土していません。これは、サケの骨が、非常に小さく砕けてしまうことが理由のようです。しかしながら東北地方や信州・北陸地方、また東京都の遺跡では、サケの歯や骨が大量に見つかっていますので、花積貝塚でも食べていた可能性は十分にあります。

ところで、サケは回遊魚で、産卵期に川を上ってきます。ウナギも海で生まれ回遊した後、川をさかのぼります。クロダイやスズキ(*)は、河口など、塩分が弱い水域でも生活できますが、基本的には海に生息します。

つまり、花積貝塚に暮らした縄文の人は、川でとれる魚、海でとれる魚の両方を食べていました。模型の竪穴式住居が営まれた縄文時代中期は、比較的寒く、縄文時代前期に奥東京湾を形成した海は現在の春日部市域よりも南に下がっていたと考えられます。花積貝塚で暮らした縄文の人たちは、食料を手に入れるために、様々な漁場へ出かけていたのでしょう。

*スズキは河川の淡水域まで遡上する個体もいます。(2020年2月7日追記)

竪穴式住居模型の魚(上からスズキ、クロダイ、ウナギ)

江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年1月28日(火)に江戸川小中学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

暮らしのうつりかわりについての説明を聞いた後、自由時間には郷土資料館を自由に見学しました。

昔の電話や遊び道具を実際に触れて、記憶に残る見学になってくれたでしょうか

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、

昔のおもちゃ「パタパタ(板がえし)」を作りました。

一番上の板をひっくり返すと、下の板も順番に”パタ♪パタ♪パタ♪”と

音をたてながら ひっくり返るのを、何度も楽しんでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できる

イベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

※次回ワークショップは、令和2年2月15日(土)に「からくり屏風」を作ります。

ご参加をお待ちしています♪

小渕小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

資料館に展示してある、少し前に家庭や学校などで使われていたものを見ながら

それぞれの道具の説明を聞きました。

説明を受けた後は千歯こき体験や、実際に昔のものに触れて体験です。

初めて触れる ”そろばん” 使い方はわかるかな?

かすかべ弁?「さっぱりわからない!!」と言いながら一生懸命考えていました。

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

小金原御鹿狩の古文書を読んでいます。ついでに参考史料も紹介

今回読んだ部分は、いよいよ御鹿狩の当日の場面でした。神間村の人足たちは「さんきらへばら」(山帰来・サルトリイバラ)の生い茂る山に入り、御狩場の左手の「なら山」に待機しましたが、場所が悪く「御天之方」(将軍家慶)の姿は全く見えなかったと記しています。狩りの始まりを告げる鉄砲の合図で勢子たちが持ち場を引き取った後、神間村の人足は「御天之方」へ赴き、狩りや将軍家慶の姿を拝見したようです。遠目ではありますが、将軍の姿を直接見る特別な機会になったようです。

ところで、当日も参加者の方からも紹介がありましたが、小金原御鹿狩の関連史料は数多くあり、そのうちの一部は史料所蔵機関のホームページで閲覧することができます。以下、わずかですが参考となる史料を紹介しておきます。

①「小金原御鹿狩絵図」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介されたものです。寛政7年(1795)の御鹿狩を描いたもの。

②「〔小金原御鹿狩図〕」(船橋西図書館所蔵)*当日紹介したものです。嘉永2年(1849)の御鹿狩に伴い「御締」となった地域を示した絵図です。このほか船橋西図書館のサイトでは様々な御鹿狩の絵図や史料をご覧いただけます。

③「小金野御鹿狩御用留」(東京国立博物館所蔵)*御鹿狩の準備のため代官斎藤嘉兵衛の手代中村条助が「御鹿狩御用出役」を勤めたときの御用留。御鹿狩のため獲物を生け捕りするなど、下館や真壁周辺の村々で準備が進められる様子がうかがえます。

④「小金野御鹿狩記」(国立公文書館所蔵) *藤原政脩なる人物による嘉永2年の御鹿狩の記録(のち内務省により書写されたもの)。鹿狩の過程を描いた記録。供奉した大名・旗本の名や人数などが詳しく記録されるほか、彩色の挿絵もあります。

このほかにも、享保年間、寛政年間の御鹿狩の記録・絵図も含めると、インターネット上で公開されているものだけでも、枚挙にいとまがありません。

神間村の「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、解釈しづらい箇所もありますが、こうした関連史料を調べることで、史料の解釈が深まるかもしれませんね。個人的には②や④が役立つのかなと思います。

「小金原御鹿狩ニ付手控帳」は、未だ読み終わりませんが、古文書勉強会のこれまでの成果はこちらからさかのぼって御覧になれます。

なお、次回は2月2日(日)14時~、次々回は3月1日(日)14時~となります。

【銚子口の獅子舞】新春の舞が公開されました

年末の第9回民俗芸能公開事業でも出演いただいた『銚子口獅子舞保存会』の皆さまは、年末年始も練習を重ね、特に二人の女子高校生、そして3年前に約70年ぶりに復活させた演目”宇津女(うづめ)の舞”の熟成に取り組まれました!

▲高校2年生の神谷さんによる「小獅子の舞」。獅子役は昨秋のデビューながら堂々とした落ち着いた舞を披露してくれました。

▲”中獅子の舞”から新たに”さんぎりの舞”に取り組まれた高校2年生の日向さん。小気味よくリズミカルな舞を皆さんに披露してくれました。

▲新春の舞にふさわしく桜花を太夫獅子が携える”宇津女の舞”。復活してから3年目の舞は徐々に地域でも浸透してきました。

市内で唯一、1月に公開される民俗芸能ですが、7月、10月と、年間3回、銚子口の獅子舞では異なる演目が舞われます。

また、4月から本格的に各団体さんも始動してまいります。この令和2年も形なき文化遺産の応援、よろしくお願いします。

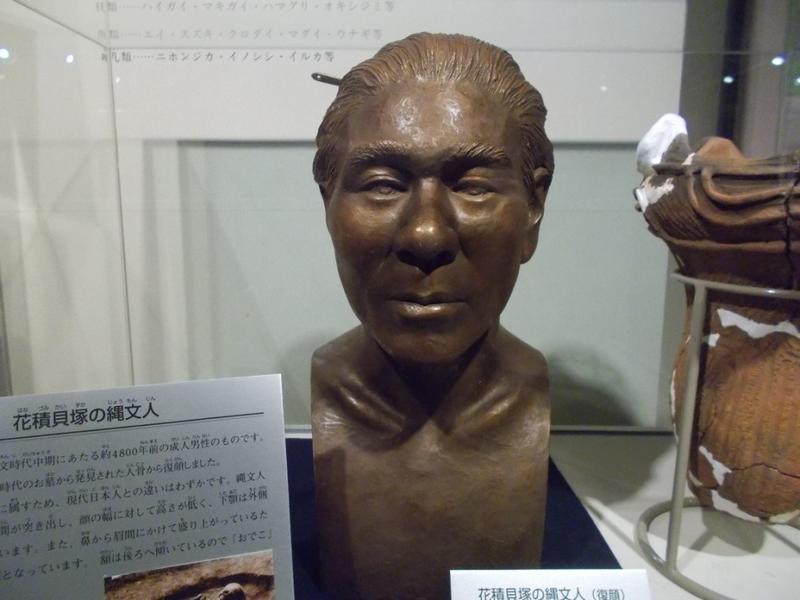

【常設展】花積貝塚の縄文人(復顔模型)

昭和43年(1968)、花積貝塚で、今から約4800年前の縄文時代中期の人骨が発見されました。

頭蓋骨から、その人が生きていた時の顔の様子を復元する作業を、復顔(ふくがん)といい、郷土資料館では、この人骨の頭蓋骨をもとに復顔した縄文人の顔の模型を展示しています。

花積貝塚の縄文人を含め、縄文人の顔は、現代人と比べて次のような特徴があります。

・頭の形が正方形に近い。(顔の幅が広い)

・眉間が突出し、ほりが深い。

・目が大きく丸い。

・口元はひきしまった印象がある。

模型では見えませんが、口元のひきしまった印象は、歯のかみ合わせに違いがあることによります。現代の日本人のほとんどが、上の歯が下の歯の前に下がる鋏状咬合(きょうじょうこうごう)であるのに対し、縄文人は、上の歯と下の歯が同じ位置でかみ合わさる鉗子状咬合(かんしじょうこうごう)になっています。

郷土資料館では、西親野井地区の神明貝塚で発見された縄文時代後期の頭蓋骨を、内牧地区の坊荒句遺跡で発見された江戸時代の頭蓋骨と並べて展示しています。これらをくらべてみると頭蓋骨からも、顔に現れる特徴の違いがよくわかります。

花積貝塚の縄文人

宮川小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

展示物を見ながら説明を聞き、いつもの授業とは違う体験をしました

実際に学校で使われていた椅子に座って昔の教科書を読んだり

白黒テレビを見たりと、楽しみながら学ぶことができたようです

郷土資料館では、3月22日(日)まで「くらしのうつりかわり―懐かしの暮らしと道具展」を開催しており、昔の懐かしい道具や写真を展示しています。小さなお子様からご年配の方まで、一緒に楽しめる展示となっております。ぜひ遊びにいらしてください。

春日部市内の道しるべ

今回は、そんなレファレンスの一コマから、市内の道しるべについて紹介したいと思います。

市内の道しるべについては、『埼葛の道しるべ』(1996年刊)という図書が参考になります。同書は、埼葛地区文化財担当者会という広域行政団体が調査・編集した報告書で、春日部市(旧春日部市・旧庄和町)をはじめ、埼葛地区の道しるべを悉皆調査し、様々な角度から分析しています

当時の調査によれば、市内には72基の道しるべがあるとされています。残念ながら発行部数も少なく、同書の入手は困難を極めています。そこで、同書から市内の道しるべ一覧(みちしるべ.pdf)を示しておきたいと思います。なお、現在は、その後の精緻な調査もあり、市内の道しるべは2基発見され、74基を数え、ここで掲載した道しるべ一覧は、今後も修正・訂正の余地があります。

市内の道しるべとして著名なのは、日光道中に建てられたものです。現在も春日部大通り(旧日光道中)に建てられているものや、郷土資料館で展示しているものもあります。また、小渕の追分にある宝永6年(1709)銘の道しるべは、市内最古であることが知られています。

道しるべの行き先をみると、日光や江戸といった日光道中ゆかりのものや、当時の城下町である関宿・岩槻や、古刹慈恩寺までの指標となったものが多くありますが、一方で、金野井(かなのい)、宝珠花(ほうしゅばな)など江戸川の湊として賑わった河岸や、備後(びんご)など渡船場を行き先にするもの、四国八十八か所を模して行われた庄内領新四国八十八か所の順路を示すものなど、地域色豊かな道しるべも散見されます。

道しるべというと、行き先を示した割と目立つ石塔を想像しがちですが、実は庚申塔等の石造物を兼ねているものが多いことも特徴です(併用道標)。また、江戸時代には多くあったであろう木製の榜示や道しるべは、朽ち果ててしまったと考えられます。路傍の石造物をじっくりみると、新発見の道しるべもまだあるかもしれません。お気づきのことがあれば、ぜひご教示ください。

1.銚子口の獅子舞(ちょうしぐちのししまい)

1.銚子口の獅子舞(ちょうしぐちのししまい) 2.備後須賀稲荷の初午祭(びんごすかいなりのはつうまさい)

2.備後須賀稲荷の初午祭(びんごすかいなりのはつうまさい) 3.やったり踊(おど)り

3.やったり踊(おど)り 4.竪穴式住居(たてあなしきじゅうきょ)

4.竪穴式住居(たてあなしきじゅうきょ) 5.牛島(うしじま)のフジ

5.牛島(うしじま)のフジ 6.桐(きり)タンス・桐小箱(きりこばこ)

6.桐(きり)タンス・桐小箱(きりこばこ) 7.押絵羽子板(おしえはごいた)

7.押絵羽子板(おしえはごいた) 8.秋葉神社の天狗(あきはじんじゃのてんぐ)

8.秋葉神社の天狗(あきはじんじゃのてんぐ) 9.在原業平の伝説(ありわらのなりひらのでんせつ)

9.在原業平の伝説(ありわらのなりひらのでんせつ) 10.梅若丸の伝説(うめわかまるのでんせつ)

10.梅若丸の伝説(うめわかまるのでんせつ) 11.千住馬車鉄道(せんじゅばしゃてつどう)

11.千住馬車鉄道(せんじゅばしゃてつどう) 12.かすかべに最初(さいしょ)に住(す)んだ人(ひと)たち

12.かすかべに最初(さいしょ)に住(す)んだ人(ひと)たち 13.花積貝塚(はなづみかいづか)

13.花積貝塚(はなづみかいづか) 14.内牧・塚内古墳群(うちまき・つかないこふんぐん)

14.内牧・塚内古墳群(うちまき・つかないこふんぐん) 15.春日部氏の歴史(かすかべうじのれきし)

15.春日部氏の歴史(かすかべうじのれきし) 16.日光道中粕壁宿(にっこうどうちゅうかすかべじゅく)

16.日光道中粕壁宿(にっこうどうちゅうかすかべじゅく) 17.麦わら帽子(むぎわらぼうし)

17.麦わら帽子(むぎわらぼうし) 18.不動院野の神楽(ふどういんののかぐら)

18.不動院野の神楽(ふどういんののかぐら) 19.赤沼の獅子舞(あかぬまのししまい)

19.赤沼の獅子舞(あかぬまのししまい)