ほごログ

【臨時休館のお知らせ】

令和7年12月13日(土)は教育センターの施設点検のため、郷土資料館は休館となります。

ご迷惑をおかけしますが、ご注意ください。

12月14日(日)は通常通り開館します。

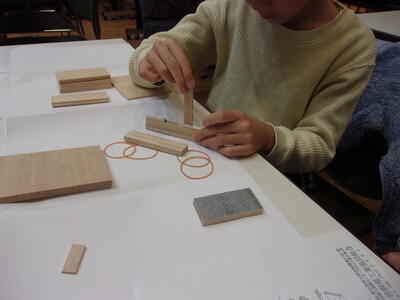

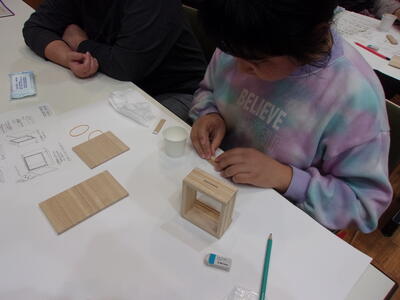

11月30日、体験講座「桐の貯金箱づくり」を実施しました

11月30日、春日部桐箱工業協同組合の皆様にご指導いただき、桐の貯金箱づくりを実施しました。

この講座は、令和3年の企画展「語り出したらキリがない 桐のまち春日部」展の関連イベント以来、毎年開催しているものです。今年は、大人の方の参加も多く、皆さん楽しみにしてご参加いただきました。普段は、桐箱製造にお忙しい、市内の業者さんたちは、今日は講師となり、やさしく丁寧に指導されていました。

桐の貯金箱づくりは、オリジナルキットを組み立ててつくります。

アンケートでは、ボンド付けが難しかったと答える方が多かったです。

ボンドがはみ出たり、形が曲がったりしたら、格好が悪い箱になってしまいます。職人さんたちは、はみ出たボンドをきれいに拭き取って、板が曲がらないように輪ゴムで圧着させながら、組み立てるよう、一人一人丁寧に指導されていましたト。春日部の桐箱づくりの「わざ」が垣間見られた瞬間でした。

さらに、ミゾが入っている小さな板を組み合わせ、お金を出し入れできる、スライド式のフタのからくりも作ります。これも桐箱づくりの「わざ」の一つ。素人の手作りではできない細工です。

そして、オリジナルはココ。背板を自由にデザインし、電ノコで型を切り抜きます。

上の方は、見本のコバトンのイラストを重ねて写していました。今年は、ウサギやキツネ、マインクラフト、そして相変わらずポケモンのイラストを描いている方がいました。

型抜きは、職人さんがやります。

毎年恒例ながら、自分の作品が職人さんの手によって切り抜かれるのを、子どもたちは羨望のまなざしでみていました。参加された大人の方は、自分で電ノコを扱えると思っていたらしく、少し残念そうでした。

背板や残りの部品を組み立てて、ヤスリがけしたら一先ず完成。

丁寧にヤスリがけをして、色を塗ったり、紙やシールを貼ったりすれば、本当にオリジナルな貯金箱のできあがりです(時間の関係上、ご自宅で作業いただきます)。

インフルエンザが流行っていたためか、直前にキャンセルされる方も多く残念。大変好評なイベントなので、来年も開催する予定です。参加が叶わなかったかたも、別のデザインの貯金箱を作りたい方も、ぜひご参加ください。

最後に告知。12月23日(火)、24日(水)には、市役所の「まちなかひろば」にて桐箱と押絵羽子板の特産品まつりが開催されます。丁寧につくられた春日部の桐箱を手に取って、リーズナブルに手に入れることができますので、ぜひお立ち寄りください。

11月の考古学関係展示会、イベント情報

近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(春日部市発掘調査現地説明会)

・12月12日(金曜日)13時30分から14時30分 貝の内遺跡発掘調査現地説明会(申込不要)

場所:春日部市西宝珠花593:大凧文化交流センターハルカイト内)

*駐車場あり(施設内満車の場合は大凧公園へ)

春日部駅東口より関宿中央ターミナル行き朝日バス「大凧公園入口」下車徒歩6分

バス時刻 12:46発→13:15着 12:58発→13:30着 13:21発→13:50着 13:32発→14:01着

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・12月6日(土曜日)~12月21日(日曜日)

行田市教育文化センターみらい(行田市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・12月8日(月曜日)まで 羽生市役所

「永明寺古墳県指定10周年記念パネル展」 主催:羽生市教育委員会

*以下巡回します

1月17日(土曜日)~2月16日(月曜日)村君公民館

3月7日(土曜日)~5月6日(水曜日)羽生市立郷土資料館

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

・11月30日(日曜日)まで 白岡市立歴史資料館(白岡市)

第8回企画展「感じて!縄文土器のぬくもり~掘り起こされた白岡遺産~」

・12月5日(金曜日)まで 富士見市立中央図書館(富士見市) 主催:富士見市教育委員会

「氷川前遺跡出土の銅鋺展示~古代のムラから姿をあらわした祈りの器~」

・12月7日(日曜日)まで さいたま市立浦和博物館(さいたま市緑区)

企画展「注目!縄文土器~注口土器」

・12月7日(日曜日)まで 武蔵国分寺跡資料館(東京都国分寺市)

令和7年度秋期企画展「発掘された国分寺市2025」

・12月28日(日曜日)まで 船橋市飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)

「ふなばしを掘る 発掘速報展」

・1月12日(月曜日・祝日)まで 難波田城資料館(富士見市)

「日常使いの近代『セトモノ』展~蔵に眠っていた食器~」

・1月25日(日曜日)まで 藤岡歴史館(群馬県藤岡市)

秋季企画展「再発見!時代を創った古代藤岡のモノづくり -発掘された日本列島2018・2024を振り返る-」

・1月25日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区)

企画展「さいたま市の土偶たち」

・2月15日(日曜日)まで 下野市立しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市)

企画展「下野市内の遺跡IV 律令国家の転換と『下野国』古代の制度改革~人がいない・予算がない~」

・3月1日(日曜日)まで 千葉市立加曽利博物館(千葉県千葉市若葉区)

令和7年度企画展示「加曽利B式展ー加曽利の名を持つもう一つの土器ー」

・5月17日(日曜日)まで 群馬県埋蔵文化財調査センター(群馬県渋川市)

令和7年度最新情報展第2期「縄文土器がつくられはじめた頃ーみどり市下谷戸B遺跡の発掘調査から」

(講演会)

・1月18日(日曜日)明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン3階アカデミーホール

主催:明治大学日本古代学研究所(インターネットから申込み)

学術講演会「ヤマト王権と佐紀古墳群」

・2月7日(土曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月4日からホームページから申込み)

令和7年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業公開セミナー

「弥生時代が終わるころ~ムラのカタチとヒト・モノの流れ~」

(現地説明会)

・12月6日(土曜日) 国指定史跡真福寺貝塚 現地見学会(さいたま市岩槻区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

午前の部:10時から11時30分、午後の部:13時30分から15時

・12月14日(日曜日)宅地遺跡遺跡見学会(行田市)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月25日よりホームページから申込み)

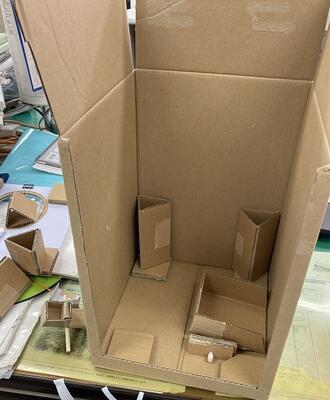

【手作りおもちゃクラブ】BB弾転がしを作ろう!

12月7日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

今回作るおもちゃは「BB弾転がし」です。

昨年度から作り始めた準新作のおもちゃです!

郷土資料館の昔のおもちゃコーナーにある「ビー玉転がし」をコンパクトにし、短時間で作りやすく設計したものになります。

しかし、小さいから簡単かと言えばそうでもありません。

よかったら以下の動画をご覧ください。

BB弾がよ~く転がるため、僅かな傾きでも勢いよくすすんでしまい、コントロールが実に難しい!集中力と繊細な動作が求められます!

自作のコースを作ったりしても面白いと思いますよ♪まずは、今回参加して作り方を教わってみてください!

手作りおもちゃクラブはお申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年12月7日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(BB弾転がし)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

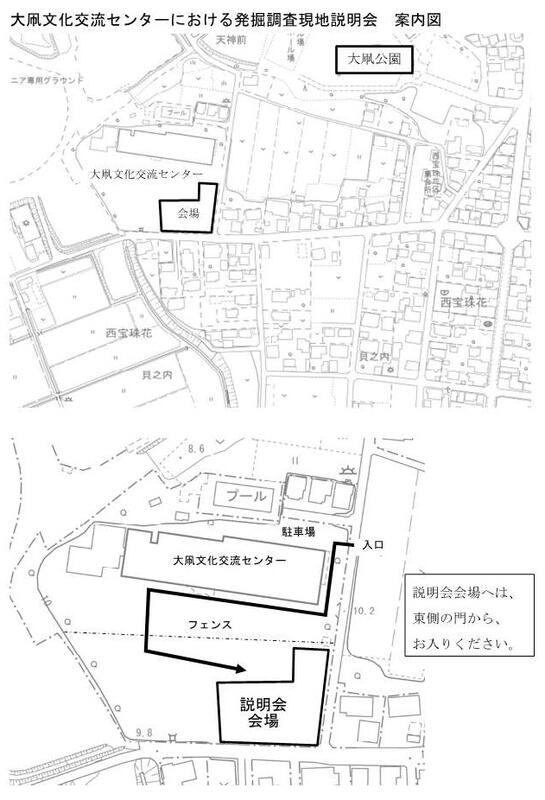

12月12日(金)にハルカイトにて発掘調査現地説明会を開催します

令和7年8月から、大凧文化交流センター(ハルカイト)駐車場造成予定地において、貝の内(かいのうち)遺跡29次地点の発掘調査を実施しています。

つきましては、調査の成果を市民の皆さまへお知らせしたく、下記日程で現地説明会を開催しますので、お気軽にご来場ください。

1 日 時 令和7年12月12日(金)午後1時30分~午後2時30分

※小雨決行 荒天の場合は中止

2 場 所 春日部市西宝珠花593 大凧文化交流センター(ハルカイト) 多目的広場

※下記の地図をご覧ください。

3 問い合わせ 春日部市教育委員会文化財課 048-739-6811

※事前申し込みは不要です

大凧文化交流センター「ハルカイト」公式ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoshinkoka/gyomuannai/7/1/1/2/25209.html

▲古代の住居跡

歴史文化講演会「古利根川の変遷ー最終氷期最盛期から利根川東遷前まで」を開催しました

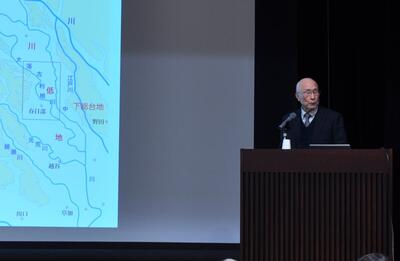

11月22日(土)歴史文化講演会「古利根川の変遷ー最終氷期最盛期から利根川変遷前まで」を開催しました。講師は、『春日部市史自然誌編』を監修・執筆された平社定夫先生、当日は71名の方にご参加いただきました。ご講演いただいた平社先生、ご参加のみなさま、誠にありがとうございました。

利根川は、約2万年前の最終氷期には、現在の荒川が流れる荒川低地を流下していました。この利根川が中川低地に流れ込んで来た時期は、研究者によって意見が異なりますが、早くて縄文時代後期、遅くても古墳時代には、移り変わっていたようです。

また国土地理院が提供している標高分布から、自然堤防の峰を図上で特定し、その内側にある古利根川や古隅田川の旧河道が、現在よりも広い流路をもっていたことがわかっています。

『春日部市史ー自然誌編』にも掲載されている平社先生のご研究では、中川低地に移り変わった利根川は、複数の河道を流れ、分岐と合流を繰り返しながら東京湾へ流下したとされています。これは「分岐河川(anastomosed river)」と呼ばれ、「分岐河川は、はんらん凹地("flood basin"の平社先生による仮訳)を囲む2本以上の相互に連結した流路によって構成される。」と定義されています(Makaske 2001)。

当日は、こういったことに基づき演者の到達点として、旧河道の流量推定や各時代の流路が先生から示されました。この内容は、まだ未発表の内容とのことですので、ここでは詳細は避けますが、非常に刺激的な内容であったと思います。

ご参加いただいた方からは、地図を手元に置きながら調べてみたい、専門用語について詳しく知りたい、という声もいただきました。

今回のご講演の元になる内容は、平社先生が監修・執筆された『春日部市史ー自然誌編』に掲載されています。図書館で借りられるほか、1冊3,000円で販売もしております。用語解説やスライドに使用された図なども多く掲載されていますので、ぜひお手にとってご確認ください。

アンケートではこのほか、平社先生の最新の研究成果をお話していただく講演会を継続してほしい、(質問があった)地球温暖化による海水面の上昇についての講座を開催してほしいなど、理系的な講座の開催のご希望もいただきました。昨年度、フィールドワークとして行った地学さんぽに参加されている方もいらっしゃったようです。

今後もご期待いただくとともに、本日のご講演をきっかけに、古利根川を再認識していただければ幸いです。平社先生、ありがとうございました。

引用文献:Makaske, B. (2001) Anastomosing rivers: a review of their classification, origin and sedimentary products. Earth-Science Reviews, 53: 149-196.

楽応寺で恵比寿講(えびすこう)が行われました

11月20日(木)、内牧地区の楽応寺で恵比寿講(えびすこう)が行われました。恵比寿講は、商家では商売繁盛を、農家では五穀豊穣を祝福して、七福神の一人である恵比寿をまつる行事です。

楽応寺では、毎年11月20日に行われています。

先日の石造物部会の巡見の際に恵比寿講のお話を聞き、今回うかがったところ、地域のみなさまがあたたかく迎えてくださり、昔のお話などを聞かせていただきました。

楽応寺では、地区の方が3班に分かれ、1年交替でお寺の役を担当し、恵比寿講の準備をします。

薬師如来の前にお供えの段をつくり、地域の方がおもちやお米、みかんなどを供えていました。薬師如来にはお味噌汁とまぜご飯がお供えされています。

恵比寿講が終わったら、2段のおもちの上の段は奉納した人にそのまま返し、下の段はお寺で預かり、切って奉納者のみなさんに配ります。

昔はお供えに来た人に対し、前年に供えられた米を炊き、揚げ物や煮物などの精進料理を用意して、もてなしていました。また、杉戸や岩槻からもお参りする人がおり、屋台なども並んで、とてもにぎわっていたようです。

戦時中の1円は今のいくらですか? よくあるレファレンス

現在開催中の「くらしのうつりかわり」展では、今年が戦後80年の節目であることから、戦時期の資料を展示紹介しています。さまざまな資料を紹介していますが、なかでも地味に反響があったのが、靖国神社の鳥居や桜、皇居の楠木正成像の図柄の紙幣や、粗悪なアルミの貨幣、軍事国債の債券など、戦時期のお金(紙幣・貨幣)です。

それほど珍しいものではありませんが、歴史上のお金を並べると、必ずいただくご質問に、「これって今のいくらですか?」という質問。

昔の1円はどれくらいの価値があるのだろうか、現代人の率直な感想として至極まともですが、実は、正確に答えるのはなかなか困難です。図書館のレファレンスデータベースや、貨幣博物館のサイトをみると、「財やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難」であり、企業物価指数(製造者などが材料を仕入れる時の値段)や消費者物価指数(一般の人が商品を買うときの値段)などを比較することで、だいたいの目安が試算できるに過ぎないようです。

ちなみに、企業物価指数で試算すると、昭和15年(1940)の1円は、現在(令和6年)の約551円と同じ価値になるということになります。ですから、10銭は約55円、1銭は5円ということでしょうか。

同様の質問として、「江戸時代の1両はいくらですか?」。これもよくある質問で、同様に答えを出すのは困難。やはり、基準を何に据えるかがポイントのようで、久しぶりに貨幣博物館のサイトをのぞいてみたら、値段の比較専用フォームができていました。

しかし、「難しい問題だ」と、いくらご説明をしても、レファレンスは絶えることはありません。先の図書館レファレンスデータベースでも「単純な答えがほしい」との質問されており、難しくても、なお率直に知りたいと思う方が後を絶たない、レファレンスの王道の質問といえるでしょうか。

戦後80年ですし、戦時下に対する関心が高まっているからこそ、こうしたレファレンスを真摯に受け止める必要があるのかもしれません。

というわけで、ずいぶん前置きが長くなりましたが、重い腰をあげ、戦時下の1円はだいたいいくらなのか、目安となる解説を展示に追加してみました。週刊朝日編『値段史年表』(1988年)を参考に、昭和15年(1940)に1円で何がどれほど買えるのかを、次のように表記してみました。

・かけそば 6杯(1杯15銭)

・天丼(並)2杯(1杯50銭)

・サイダー 5本(1本20銭)

・キャラメル 10箱(1箱10銭)

・後楽園球場 内野席1枚(1枚80銭)

展示の表示は上述程度ですが、どうでしょうか。先に試算した企業物価指数では、1円は約551円。果たして現在、500円で後楽園球場(後の東京ドーム)の内野席に入れるでしょうか。ほかにも昭和15年の価格をあげるならば、

・豆腐 6銭 *100匁

・納豆 10銭

・日本酒(特級酒) 2円70銭 (一級酒)2円40銭 (二級酒)1円90銭 *いずれも1升の値段

・バター 97銭

など。バターよりも後楽園球場内野席が安い。「財やサービスの種類によって、価格の上昇率がまちまちであるため、お金の価値を単純に比較することはなかなか困難」なのです。

『値段史年表』は、多くは東京など都市部の具体的な価格です。

では、春日部ではどうだったのでしょうか。粕壁の米問屋永嶋庄兵衛商店旧蔵の昭和15年7月「金銭出入帳」よりみてみましょう。この文書は同家の生活や町での付き合いなどの金銭の支出簿で、当時の暮らしや物価がわかります。費目と金額を抜き出してみると次の通り。

・按摩 40銭~1円

・煙草 4円42銭~6円50銭

・洋傘 4円42銭

・ネクタイ 2円90銭

・靴下 2円

・豆腐 12銭~18銭

・竹1本 1円

・海苔 4円20銭~5円

・練炭 1円80銭

・玉子2貫目 9円

・シッカロール 20銭

・マッチ 7銭~20銭

・砂糖 1円18銭

・筆 25銭

・前掛け 65銭

・味醂2升 6円

・歯ブラシ 25銭

・鰹節1箱 66円

・酒5合 1円10銭~20銭

比較できそうなのは豆腐や酒。残念ながら、モノ・サービスの量や質が不明なものが多く、比較がしづらいのですが、東京と春日部市域の物価の差はほとんどなさそうですね。

ただ、しつこいようですが、これは、あくまで目安に過ぎません。戦時下には価格統制・配給制などもあり、モノやサービスの価値は単純に比較できないことはいうまでもありません。展示中の貨幣・紙幣が、そうした混沌たる時代のなかにあったことも考えてもらえればと思います。

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和7年11月14日(金)県民の日、16(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブを開催しました。

14日(金)の県民の日は「吹き上げパイプ」と「ぶんぶんゴマ」を、16日(日)は「ジャイロバズーカ」を作りました。

手作りおもちゃクラブでは、蓄音機の上演、紙芝居の読み聞かせ、おもちゃ作りの3つを行っています。

蓄音機は今から約100年ほど前に使われていたもの。歴史あるものを収集する資料館だからこその催しと言えるでしょう。

当館でも、問題なく動作する蓄音機はこの1台しかなく、普段は収蔵スペースに大切にしまってあります。

紙芝居は14日と16日で異なるものを読みました。

前列まで駆け寄って、食い入るように聞いてくれました♪

14日(金)は「吹き上げパイプ」と「ぶんぶんゴマ」を作りました。

どちらも簡単に作ることができ、どこかで見たことのあるような馴染みのあるおもちゃです。

しかし侮るなかれ、遊ぶには意外とコツのいるおもちゃなんです!

吹き上げパイプは、吹く息の強さ調節が必要で、こどもたちはまだ未経験に近い動作です。ぶんぶんゴマも、捻じった糸を引っぱることはできるものの、緩めるタイミングを掴むまでが難しかったりします。

それでもこどもたちは講座中にどんどんコツを掴んでいき、10分や20分でも成長する姿を見せてくれました!

16日(日)は今回初披露となる「ジャイロバズーカ」を作りました。

輪ゴムを引っぱって輪っかを飛ばすのですが、ただ真っ直ぐ引っ張っただけだと飛距離も伸びず、飛ぶ方向もばらばらです。

しかし、輪ゴムを捻じってから輪っかを飛ばすと、輪っかが回転してジャイロ効果により安定した飛び方になります!

こどもたちにもその飛び方の違いを、実際に体験してもらいました♪

飛び方が全然違います!

こどもたちも「すごい飛んだ!!」と大賑わい♪

そして最後はお馴染みの缶バッジ作りです!

バッジのイラストは、当日作ったおもちゃをモチーフにした郷土資料館オリジナルのもの!これを集めるのを楽しみにしている子もいるみたいです♪

今月もたくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました!

次回の手作りおもちゃクラブは12月7日(日)に開催予定です。年内最後の実施となります。

詳しくは広報紙等に掲載いたしますので、ぜひご確認ください。

石造物部会の巡見(内牧地区)を行いました

11月13日(木)に春日部市市史石造物部会で内牧地区の巡見を行いました。

今回は、原新田浅間神社、内牧公園近くの足洗い場石碑、楽応寺、香林寺、内牧公民館、鷲香取神社、梅田神明社、梅田寺などを回りました。

いよいよ12月から本格的な調査が始まるため、作業の進め方や調査カードの作成方法などを確認しながら見ていきました。巡見にあたっては、所有者や地区の方がご協力くださり、どの場所も丁寧に見ることができました。

内牧地区に限らず、市内にはひっそりと路傍にたたずむ石造物も多く、調査対象は広範に及びそうです。事務局では調査で使う道具やカードの準備を進めています。調査が始まりましたら、またブログでお知らせします。

※もし個人的に市内の石造物をご覧になる場合は、所有者や周りの方へのご配慮をお願いいたします。

ハルカイトにて発掘調査を実施中!

現在春日部市では、大凧文化交流センター「通称ハルカイト」にて、発掘調査を行っています。

8月~12月と長期にわたる調査の中で、多くの文化財がみつかっていますので、途中までの調査成果をお伝えします。

ハルカイトは、旧宝珠花小学校の跡地を利用して作られた施設で、昨年の8月にオープンしました。現在は大凧あげ祭りに関連した凧の展示や、旧小学校についての展示、そして郷土資料についての展示がされています。

この学校を含めた周辺地域は、「貝の内遺跡(かいのうち)」という遺跡にあたります。

今回、旧校庭部分にバスのロータリーを建設することに伴い、貝の内遺跡では29回目となる発掘調査を行うことになりました。

今回の調査では、現在までに奈良時代~平安時代の建物跡が20軒ほど見つかっています。

発見された竪穴建物 中央部分にみえる穴は柱を立てていたものです。

2軒の建物が重なって見つかりました。北側にはカマドが設置されています。

カマドの袖部分からは土器がみつかりました。

建物跡からは、当時の人々が使っていた生活道具もみつかっています。

建物跡内部からみつかった須恵器

鉄製の紡錘車も見つかりました。

発掘調査は、12月まで行う予定です。

折に触れて、調査の様子を紹介していきます。

「幸松っ子クラブ」でのお囃子教室(第3回)

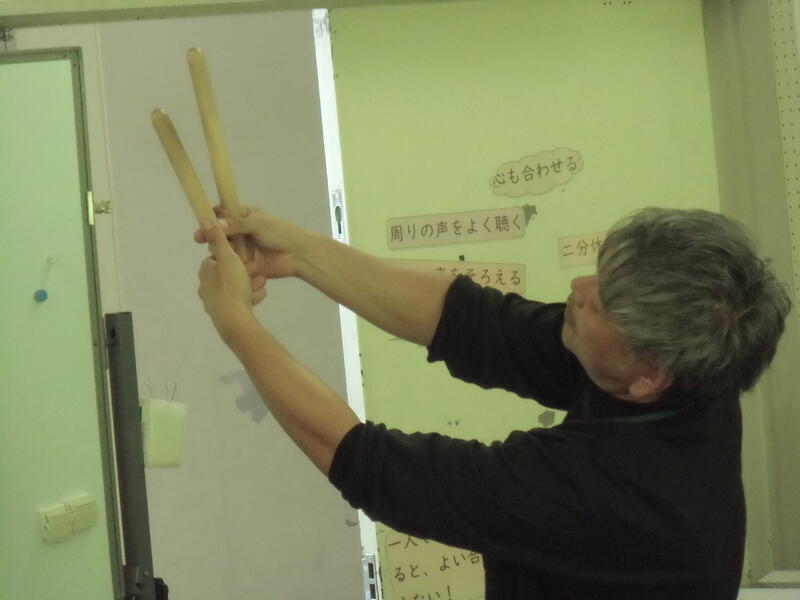

11月10日(月)に幸松小学校の放課後こども教室である「幸松っ子クラブ」の第3回目が開催されました。「お囃子教室」では、幸松地区に江戸時代から伝わる市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する、「東不動院野神楽保存会」の皆さんが、講師として招かれています。

今回は、総勢11名でのお囃子教室です。第1回・第2回に続き、「ニンバ」の太鼓を叩く練習をしました。バチをやわらかく持ってはねるように叩く力加減が難しいようでした。

バチを持ったら、「天スク ステスク 天ツクツ スク」のリズムに合わせて太鼓に見立てたタイヤを叩きます。タイヤで練習をしつつ、2人ずつ交代しながら、本物の太鼓を叩きました。だいぶ慣れてきたので、今回はテンポを上げて練習しました。

経験がある子は大きめの太鼓を使って、異なるリズムで叩く練習もしました。集中して叩いているとだんだん疲れてきますが、「もう少しやってみたい」と積極的に参加してくれる子もいました。

さらに今回は保護者の方も太鼓や鉦(かね)に挑戦しました。

2026(令和8)年2月8日(日)の春日部市民俗芸能公開事業では、神楽やお囃子の保存会の方々にご出演いただく予定です。現在、着々と準備を進めていますので、またお知らせします。

保存会の皆さん、ありがとうございました。

東中野の獅子舞が公開されました

11月9日(日)、東中野香取神社の境内で市指定無形民俗文化財である「東中野の獅子舞」が公開されました。

東中野の獅子舞は、江戸時代に現在の越谷市下間久里から伝授されました。市内の赤沼・銚子口に伝わる獅子舞と同じ系統のものです。

例年は境内に畳を敷いて行うものの、今年はあいにくの雨となり、拝殿のなかで舞が奉納されました。

天狗さまを先頭に場を清めてから、「女獅子の舞」「中獅子の舞」、そして「太夫の舞」が舞われました。 勇壮な獅子舞によって、五穀豊穣の収穫を感謝し、無病息災、家内安全が祈願されました。

最後には、集まった人たちみんなで「シャンシャンシャン、シャンシャンシャンのシャン」のリズムで手締めをして、祭礼を締めくくりました。

太夫獅子に噛まれると健康でいられるとの言い伝えがあり、終演後には子どもたちが獅子のもとに集まりました。

12月には近隣の中野小学校で、保存会の皆さまによる獅子舞の授業が行われます。地域の大切な文化財が子どもたちへと継承されるように願っています。

資料整理でこんにちは

郷土資料館の収蔵資料は、数えられるだけで11万件あまり。実はまだ未整理のものも多く、講座や展示や事務の合間に、資料整理を進めています。

今日は、そんな日々の資料整理のなかから、再発見された(「こんにちは」した)資料をご紹介。

市教育委員会の旧教育総務課旧蔵の昭和60年1月の成人式の写真アルバムから、貴重な1枚の写真を見つけました。

成人式の様子を記録する写真のうち、会場となった春日部市民文化会館(現:正和工業にじいろホール)の周辺を撮影したものです。

周辺の商店も現在と少し違っています。左手は写真館、右手はパン屋さんのようです。

さらに、よくみると、突き当たりの粕壁小学校方面の道は細い路地となっており、理容店が建っています。今のようなきれいな十字路ではなく、少しクランクして小学校方面に向かう道だったようです。

成人式のアルバムは、鮮やかな振り袖姿の新成人の方々の写真ばかりですが、よくみると、町のうつりかわりがわかる資料があるのですね!

収蔵資料のごくごく一部ですが、下のデータベースでご覧いただけます。ぜひご覧ください。

https://jmapps.ne.jp/kasukabe_museum1/

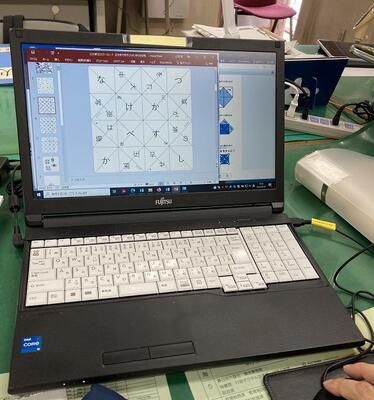

SKIPシティ移動公開ライブラリーの映像が更新されました

埼玉県の施設「彩の国ビジュアルプラザ」による移動公開ライブラリー事業により、郷土資料館、ハルカイトに動画・写真を閲覧できる端末を設置しています。

普段は、川口市のSKIPシティで視聴できる動画や写真(の一部)が、特別に春日部市内の二つの施設で視聴できるもの。

今回、端末のコンテンツを一部入れ替え、新たな動画・写真をご覧いただけるようになりました。

こんな映像もあるのか! と学芸員も唸るようなコンテンツも盛りだくさん。

たとえば、下の映像は、県指定無形民俗文化財「やったり踊り」の人形劇。

県の教育委員会が企画し、テレビ埼玉が制作しているので、なかなかのクオリティー。

このほか、新たにご覧いただけるようになった映像は次の通りです。

青空と大凧と-庄和町-

マンモス団地 朝・昼・夜 ―春日部市―

ようこそ映像公開ライブラリーへ

春日部の伝統産業 麦わら帽子

桐箪笥の生まれるまで

春日部の桐小箱

伝統を守る 若者たち ~春日部桐だんす~

木目の美を生かす ~桐たんす・桐箱~

この道一筋 -桐だんす職人-

そろいの浴衣で”やったり踊り”春日部市

やったりおどり

古利根の詩情 ~加藤楸邨~

加藤楸邨

作家 豊田三郎

でかけませんか かすかべ歴史散歩

春日部歴史散歩 豊野編

春日部歴史散歩 豊春編

春日部歴史散歩~幸松編

春日部歴史散歩 庄和編

1947、あの日を忘れない

カスリーン台風50年目の証言 忘れない

水害対策

江戸の伝統あでやかに -春日部市-

埼玉の街道を行く 日光道中

純白の花盛り 白岡町

84「奥の細道」

手焼きの味は昔ながら 草加市

ふる里の織と染 -長番中型-

綾瀬川と舟運

草加が生んだハリウッド俳優 大川平八郎の数奇な人生

漂白 -円空仏のこころー

閏戸の式三番

黒浜沼の自然

礎の人 飯野喜四郎

万葉 心のふるさと

武蔵野線に乗って 所沢から三郷市まで

水辺の詩 ~川と共に歩んだ町~

越谷だるま・桐箱・押絵羽子板

家康と東照宮

シラコバト物語

剣道を支える技

出番も間近”だるまさん” -越谷市-

愉快に滑ろう氷の広場 しらこばと水上公園

春日部市内ゆかりの映像だけでなく、広く県東部地域の市町村の映像もご覧いただけます。

おすすめは「マンモス団地 朝・昼・夜 ―春日部市―」(1979年)

武里団地の日常生活を活写するドキュメント的な映像です。

動画、かつカラー映像なので、大変貴重だと思います。常設展を更新する際には、絶対採用の資料です。

もちろんハルカイト(2F)でも同じコンテンツがご覧いただけます。

端末の設置は、今年度限り。3月末には撤収されてしまいます。

川口のSKIPシティに行けば視聴できますが、手軽に地元で見るにはうってつけです。

ぜひお見逃しなく。

幸松っ子くらぶに出張しました

毎年恒例、幸松小学校の幸松っ子くらぶ。今回も「幸松クイズ・双六で遊ぼう」と題して、郷土資料館オリジナルのクイズ・双六で遊んでもらいました。

まずは、イベントでは、おなじみの郷土資料館オリジナルの紙芝居の上映。後半の双六ゲームのクイズのヒントになるかもしれない「牛島のフジ」に関するお話で、皆さん真剣に聞いてくれました。

そして、本題のクイズ&双六ゲーム。

3つのチームにわかれて、郷土カルタの絵札をマス目にした、オリジナルの飛び双六で「あがり」を目指します。

サイコロは特製の大きなサイコロ。大きなサイコロをなげるのは、子どもたちに大人気でした。お昼のひととき、「ごきげんよう(旧・いただきます)」を見ているようでした。

双六の特定のマスにとまったら、郷土クイズ。

「幸松ってどんな意味?」「牛島のフジは樹齢何年といわれているでしょうか?」「盆踊りって何のために踊るの?」など、素朴で身近な3択クイズに答えてもらいました。子どもたちには少し難しかったかも。

優勝した「ぐうすけ」チームには、オリジナルのシールセットをプレゼント。

この日のために用意した、ビックリマンシール的なオリジナルシールです。名付けて「かすかべ郷土シール」。

第一弾は、国特別天然記念物の牛島のフジと4つの特産品の5枚。「ぐうすけ」チームには、キラキラの5枚セットを贈呈。2、3位の皆さんには、牛島のフジのシールを参加賞として差し上げました。

双六のあとは、みんな仲良く郷土資料館の昔のおもちゃで楽しく遊びました。

「双六もう一回やりかった」「おもちゃづくりに参加したい」など、うれしい感想をいただきました。

郷土資料館を知らない子も多かったので、ぜひ来てもらえるとうれしいです。

【出張授業】輪飾り作りin江戸川小中学校

11月7日(金)に江戸川小中学校第5学年を対象に稲わらを使った“輪飾り作り”を行いました。

江戸川小中学校では,、「バケツ稲」というバケツを使った稲づくりをしているそうで、

普段食べているお米を、自分で育て、実際に食べることで、稲を育てることの大変さや、感謝の心を育む体験を行っているとのことです!

その体験学習のトリを務めるのが、脱穀後の稲わらを使った輪飾り作りです!育てた稲を最後まで有効活用します。

稲わらの“はかま”を取り除く「わらすぐり」、わらを木槌で打って柔らかくする「わら打ち」、わらをねじり合わせて縄を作る「なわない」など、輪飾りになるまでの工程を下処理から体験してもらいました!

途中、難しい工程がありながらも児童のみなさんは一生懸命取り組んでくれました。

稲の一生を感じることができる珍しい体験学習でもあり、いい思い出にもなったのではないでしょうか♪

次年度以降も江戸川小中学校ではバケツ稲づくりを計画しているとのこと。

輪飾り作りの際は、改めて協力させていただきますので、ぜひご依頼ください!

江戸川小中学校のみなさん、ありがとうございました!

【手作りおもちゃクラブ】11月の手作りおもちゃクラブのお知らせ!

11月14日(金)(県民の日)と16日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

11月は2回開催です!

11月14日(金)は「ぶんぶんゴマ」と「吹き上げパイプ」を作ります。

作り方も難しいものではないので、ご安心ください♪

16日(日)は「ジャイロバズーカ」です。

こちらのおもちゃは今回が初お披露目となります♪

はじめて作るものなので、みんなに上手く教えられるか少し心配ではありますが、準備を整えておまちしています!

おもちゃの紹介動画はコチラ!

手作りおもちゃクラブはお申込不要です。

おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年11月14日(金)・16日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(14日(金)ぶんぶんゴマ・吹き上げパイプ、16日(日)ジャイロバズーカ)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

石造物部会の巡見(武里・豊春地区)を行いました

10月30日(木)に春日部市市史石造物部会で武里・豊春地区の巡見を行いました。

午前中は武里地区を中心に、一ノ割の圓福寺、一ノ割香取神社、備後の丸彫庚申塔、備後西川香取神社、備後須賀稲荷神社、武里小学校前石碑(森泉安兵衛翁之碑)を回りました。

路傍にある備後の丸彫庚申塔は、享保13年(1728)に建てられた庚申塔で、全国的にも珍しい形をしており、市有形文化財に指定されています。

午後は、豊春地区を中心に、三郎谷稲荷神社、内谷稲荷社(粕壁地区)、新方袋の満蔵寺、新方袋・南中曽根香取神社、やじま橋、東光院薬師堂跡、東西寺門前を回りました。

古隅田公園内にある、やじま橋は古隅田川にかけられていた石橋を移築したもので、元文2年(1737)に岩槻藩主の永井氏のために造られました。現存する石橋としては県内最古のもので、市有形文化財に指定されています。

今回は、越谷市やさいたま市との市境まで足をのばして巡見しました。巡見を重ねる中で、春日部市には未調査の石造物が数多くあることがわかってきました。

11月も石造物部会の巡見を予定していますので、またブログで報告します。

※もし個人的に市内の石造物をご覧になる場合は、所有者や周りの方へのご配慮をお願いいたします。

映像公開ライブラリー出張映像上映会「春日部の水害と水防」を開催しました

11月1日(土)彩の国ビジュアルプラザ・埼玉県と共催の映像公開ライブラリー出張上映会「春日部の水害と水防」を開催しました。

この事業は、彩の国ビジュアルプラザ(SKIPシティ)で収蔵・管理する映像資料の利用・普及を目的とし、県内各地で映像を上映し、関連する講座・講話をまじえ、映像の内容について理解を深めていただくものです。

今回は、昭和22年9月のカスリン台風の水害に関する貴重な映像を上映し、僭越ながら不肖の担当者が「春日部の水害と水防の歴史」と題して、お話させていただきました。彩の国ビジュアルプラザとの共催イベントは、市内初の試みです。

上映された映像資料は、①「洪水とその対策」(昭和23年制作)と②「宝珠花村ー江戸川改修工事と土地区画整理事業の記録」(昭和27年制作)で、いずれも埼玉県が制作したものです。

①は、カスリン台風の水害の県内被災状況と、その対策・復旧過程を記録した映像です。甚大な被害を被った、埼玉県東部のみならず、水害の起因ともなった山間地域での山林の伐採の様子や、水害後にはじまった大規模な水防演習の模様などが撮影されており、大変貴重な映像です。

②は、春日部市内に残されていた映像で、今回の事業(今年度の移動公開ライブラリー事業)にあわせて、彩の国ビジュアルプラザに提供したものです。水害後に江戸川が改修され、町並みを全戸移転することになった宝珠花村の工事の記録映像で、工事のようすだけでなく、当時の西宝珠花の暮らし・日常生活も活写されていた、郷土資料としても重要な映像です。

後半の講座では、市域におけるカスリン台風の水害の被害について、『埼玉県水害誌』をもとにお話させていただきました。しかし、同書では、被害をうけた町村ごとに被害に関する統計や被害や水防の実態について記述されていますが、町村によって記述の精粗があり、実態がみえずらい部分がのこります。市域で最も詳しく記述されているのは、幸松村で、村内の出水の地点や時刻、東村(現加須市)の利根川破堤による濁流の到達時刻などが図入りで記述されています。

『埼玉県水害誌』の記述を読むと、利根川(東村)の濁流が到達する以前に、相次いで水路や近隣の河川で出水が発生し、それを防ぐために水防団が出動していることがわかります。市域では、こうした水防活動や土地の高低差によって浸水をまぬがれた地区もありました。

上映映像②では、水害後の新たな対策として実施された江戸川改修の模様が紹介されましたが、宝珠花の町並みは台地上に立地するため水害の被害はほとんどなかったにも関わらず、改修工事によって移転を余儀なくされてしまいました。移転前後の宝珠花の様子については、映像②だけでなく、当館の収蔵資料データベースでもご覧いただけます。

講座では、映像の解説をかねて、映像②の国による大規模河川改修工事、映像①で紹介されていた水防活動を対照に位置づけながら、春日部の水害と水防の歴史、その歴史から私たちが水害に備え、考えることについてお話させていただきました。

受講者の方からは、「貴重な映像がみれてよかった」「防災について考えさせられた」などのご感想をいただきました。

この講座の模様は、後日、YouTubeに公開される予定です。お楽しみに。

11/22歴史文化講演会「古利根川の変遷」を開催します

11月22日(土曜日)に、昨年刊行された『春日部市史 自然史編』を監修された平社定夫(ひらこそさだお)先生をお招きし、「古利根川の変遷」をテーマにご講演いただきます。本講座は、昨年度行われた「地学さんぽ」講座の座学編として、地学の観点からお話いただきます。

まだ若干名、お申し込み可能ですので、ご興味のある方はこの機会に是非ご参加ください。

●歴史文化講演会「古利根川の変遷」

日時:11月22日(土曜日)14時から16時

場所:教育センター2階視聴覚ホール

講師:平社定夫先生(春日部市史編さん委員、『春日部市史 自然誌編』監修者)

申し込み:郷土資料館に直接、電話(048-763-2455)、電子申請

『春日部市史 自然誌編』で古利根川がどのように記述されているか、下記に引用しますのでご参考ください。

*『春日部市史 自然誌編』は市立図書館で閲覧できるほか、購入も可能です。詳細はこちら

『春日部市史 自然誌編』(春日部市教育委員会2024)PP.43-45より引用

大落古利根川

<農業用水路、および灌漑用水の供給>

春日部市を縦断する大河川で、大落の名は主要な農業用排水路の意味をもつ。大落古利根川(一級河川)の起点は杉戸町下野だが、その先は青毛堀川、葛西用水路へとつながる。青毛堀川は加須市下高柳で北青毛堀川と南青毛堀川に分かれ、河道は加須市平永、志多見付近まで追える。また、葛西用水路は北西に向かい、羽生市本川俣の利根川沿いの葛西親水公園まで続く。

青毛堀川は農業用排水路で、水田で不要となった水や雨水を集めて流下する。したがって大落古利根川は加須市西部から春日部市、そしてその先までの水田の不要な水を集めている河川といえる。一方、葛西用水路は灌漑用の水路で青毛堀川との合流点から越谷市大吉(逆川との分岐地)までは大落古利根川と河道を共用している。よって、大落古利根川は田畑に水を供給するという役割ももつ。

大落古利根川は越谷市と松伏町を結ぶ寿橋の上流の古利根堰で水位の調整が行われている。これは、洪水防止や農業用水の確保が目的で堰は毎年4月の始め頃から水門を下ろす。そのため、古利根川の水量はかなり増え、普段との水位の高低差は約3mにもなる。この古利根堰で溜められた水は、春日部市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町の農地に供給されている。なお、元荒川の末田須賀堰(さいたま市岩槻区新方須賀、永代橋そば)も、同様に岩槻区、春日部市、越谷市の農地に灌漑用水を供給している。

<舟運>

川舟による物資の輸送は人馬よりはるかに効率的であることから、大きな河川では舟運が発達した。利根川東遷事業により新しい古利根川が生まれ、その古利根川が江戸と春日部を結ぶ物資の河川輸送のルートとなった。河岸場は物資の荷積みや荷揚げの場で、当時の面影は上喜蔵河岸(春日部市粕壁)や下喜蔵河岸(春日部市粕壁東)で見ることができる。春日部市の下流では、権兵衛河岸(松伏町大川戸)、民部河岸(松伏町松伏)、赤岩河岸(松伏町上赤岩)、桃河岸(松伏町上赤岩)、そして川藤河岸(吉川市川藤)が確認されている(彩の川研究会2015)。なお、春日部の上流では河岸場は知られていない。

舟運の開発は、年貢米の江戸への輸送が主たる目的であったが、年とともに他の物資輸送も行われるようになり、河岸場は結構なにぎわいになった。主な運搬物を見ると、酒、縄、肥料、桐箱などである。また桃河岸(松伏町上赤岩、桃の生産地)からは日持ちしない桃が江戸まで送られていた。

(参考文献)

彩の川研究会2015「埼玉県の舟運と現在も残っている河岸の歴史」調査報告書 公益社団法人日本河川協会 彩の川研究会P.240

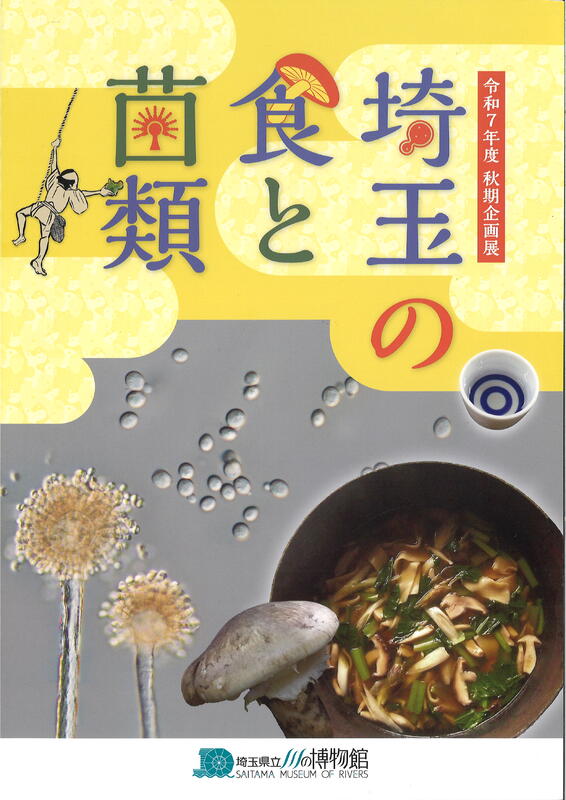

春日部ゆかりの企画展(1)「埼玉の食と菌類」展(県立川の博物館)

文化の秋。各地の博物館では、力のはいった特別展(企画展)が開催されています。

今回は、春日部にゆかりのある事物が紹介された他館の企画展をご案内したいと思います。

第一弾は、埼玉県立川の博物館による「埼玉の食と菌類」展です。

展示では、県内の特徴的な食文化を支えてきた菌類に焦点をあてたもので、「きのこ」をはじめ、味噌・醤油・酒類など「コウジカビ」や「酵母」による発酵食品、食と菌類に関わる歴史民俗を紹介しています。

春日部市域でも、かつて味噌・醤油・酒づくりが盛んでしたが、県内でも特徴的なのが、ビール醸造。ビールがまだ珍しかった明治時代に、市内でビール醸造がされていたことを知る方は意外と少ないかもしれません。

ビールは、大麦の麦芽に含まれる糖を酵母がアルコールに分解してできるお酒で、「菌類」にも関わる飲み物です。

明治時代、春日部の赤沼で起業したマルコ商会は、埼玉県産のビールの草分けともなった「マルコビール」を醸造しました。近年、明治期に使用されていたラベルのデザインを活用し、クラフトビールとして復刻しています。ビール醸造をはじめた赤沼の旧家には、当時の工場の様子を伝える記録や、ビール醸造にかかわる資料が伝えられており、実は、ブログ担当者は、かわはくの学芸員さんの調査にも同席させていただきました。

川の博物館(通称:かわはく)は、自然科学領域の学芸員さんが多く、県内の博物館でも特徴的な企画展示や催し物に取り組まれています。今回は「菌類」についてご研究されている学芸員さんが展示の主担当のようで、身近な食に菌類が関わっていることをわかりやすく学べる内容となっており、かつ埼玉の歴史民俗、人文領域にも及ぶ文理融合の展示です。

担当者は、図録を頂戴しただけで、展示はまだ拝見していませんが、赤沼のマルコビールゆかりの資料が展示されているようですし、県内のビール、日本酒、ウイスキー、そして、きのこなど、文化の秋もとい、食欲の秋にふさわしい内容となっているようです。ぜひ、春日部のビールの歴史とあわせてお楽しみいただければと思います。

会期 2025年10月4日(土)〜2025年12月7日(日)

会場 埼玉県立川の博物館(〒369-1217 埼玉県大里郡寄居町小園39)

10月の考古学関係展示会、イベント情報

10月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)

三郷市わくわくライブラリ―(三郷市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・10月31日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(神川町)

企画展「かみかわの古墳を知ろう8~南塚原の古墳2~」

・11月3日(月曜日・祝日)まで 府中市郷土の森博物館(東京都府中市)

「古代国司と国司館~都から来た役人とそのすまい~」

・11月14日(金曜日)まで 土器の館(さいたま市大宮区)

「出土品から見る戦国時代のさいたま市」

・11月12日(水曜日)まで キヤッセ羽生(羽生市)

「永明寺古墳県指定10周年記念パネル展」主催:羽生市教育委員会

*以下、巡回します

1月14日(金曜日)~12月8日(月曜日)羽生市役所

1月17日(土曜日)~2月16日(月曜日)村君公民館

3月7日(土曜日)~5月6日(水曜日)羽生市立郷土資料館

・11月16日(日曜日)まで 柏市郷土資料室(千葉県柏市)

第30回歴史企画展「輝く!柏の縄文オールスター」

・11月24日(月曜日・休日)まで さきたま史跡の博物館(行田市)

令和7年度企画展 「輝く武器・光る技 ー古墳時代の飾り大刀ー」

・11月24日(月曜日・休日)まで さいたま市立博物館(さいたま市大宮区)

第49回特別展「真福寺貝塚-国指定史跡50年-」

・11月24日(月曜日)まで 嵐山史跡の博物館(嵐山町)

巡回文化財展比企のタイムカプセル「比企の装い」

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

・11月30日(日曜日)まで 白岡市立歴史資料館(白岡市)

第8回企画展「感じて!縄文土器のぬくもり~掘り起こされた白岡遺産~」

・12月7日(日曜日)まで さいたま市立浦和博物館(さいたま市緑区)

企画展「注目!縄文土器~注口土器」

・12月7日(日曜日)まで 武蔵国分寺跡資料館(東京都国分寺市)

令和7年度秋期企画展「発掘された国分寺市2025」

・12月28日(日曜日)まで 船橋市飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)

「ふなばしを掘る 発掘速報展」

・11月1日(土曜日)から1月25日(日曜日)まで 藤岡歴史館(群馬県藤岡市)

秋季企画展「再発見!時代を創った古代藤岡のモノづくり -発掘された日本列島2018・2024を振り返る-」

・11月18日(火曜日)から1月25日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区)

企画展「さいたま市の土偶たち」

・3月1日(日曜日)まで 千葉市立加曽利博物館(千葉県千葉市若葉区)

令和7年度企画展示「加曽利B式展ー加曽利の名を持つもう一つの土器ー」

・5月17日(日曜日)まで 群馬県埋蔵文化財調査センター(群馬県渋川市)

令和7年度最新情報展第2期「縄文土器がつくられはじめた頃ーみどり市下谷戸B遺跡の発掘調査から」

(現地説明会)

・11月30日(日曜日)金久保内出遺跡遺跡見学会(上里町)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月10日よりホームページから申込み)

10時から14時30分

・12月6日(土曜日)国指定史跡真福寺貝塚 現地見学会(さいたま市岩槻区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

午前の部:10時から11時30分、午後の部:13時30分から15時

・12月14日(日曜日)宅地遺跡遺跡見学会(行田市)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月25日よりホームページから申込み)

(講演会)

・2月7日(土曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月4日からホームページから申込み)

令和7年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業公開セミナー

「弥生時代が終わるころ~ムラのカタチとヒト・モノの流れ~」

史跡神明貝塚の解説板を設置しました

西親野井地区にある史跡神明貝塚に解説板を設置しました。神明貝塚は、今から約3,800~3,500年前の貝塚です。貝塚全体がほぼ完全な形で現存し、日本の歴史を語る上で欠かすことのできない重要な遺跡として、令和2年3月に国の史跡に指定されました。現地を訪れた際はぜひご覧ください。

▼現在の神明貝塚

遺跡の保護のためにシートを貼っています。

▼解説板

今後も神明貝塚の適切な保存活用をすすめてまいります。ブログやホームページ等でも情報を発信していきますので、よろしくお願いします。

【東部地区文化財担当者会リレー展示_都鳥が見た古代】三郷市わくわくライブラリーでリレー展示が開催されています

三郷市のわくわくライブラリー(市立図書館・郷土資料館)で東部地区文化財担当者会リレー展示「都鳥がみた古代」が開催されています。

わくわくライブラリーは、市立図書館と郷土資料館の複合施設です。平成26年(2014)に開館し、昨年で開館10周年を迎えました。

わくわくライブラリー10周年記念「三郷の図書館・郷土資料館を振り返る」(三郷市サイト)

わくわくライブラリーは、三郷市役所近くにあり、春日部方面からは、JR武蔵野線三郷駅からバスでアクセスできます。

展示は、正面入口を入って右側の郷土資料館内で開催されています。

三郷市は、埋蔵文化財包蔵地が7カ所登録されており、その内訳は古墳時代、中世の遺跡となっています。古墳時代の遺跡は番匠免地区の自然堤防上で古墳時代と思われる土師器が収集されています。奈良時代・平安時代の遺跡は発見されていませんが、埼玉県指定旧跡「万葉遺跡 葛飾早稲産地」が所在します。

また大正14年(1925)の江戸川流路改修工事の現場で、石川新太郎氏が採集した縄文土器や埴輪が、郷土資料館に収蔵されています。(現在、展示されておりませんので『三郷市史 原始古代・中世史料編』1990をご覧ください)

展示の詳細は下記の通りです。

●三郷市わくわくライブラリー「都鳥がみた古代」

開催期間 令和7年10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)

開催場所 三郷市わくわくライブラリー(市立図書館・郷土資料館) 三郷市谷口618番地1

(JR武蔵野線三郷駅南口から金町駅(三郷市役所・中央通り経由)行、流通団地(三郷市役所経由)行で三郷市役所下車、徒歩5分。つくばエクスプレス三郷中央駅から徒歩12分、 駐車場 24台)

開館時間 平日 午前9時30分~午後7時、土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時

休館日 毎週月曜日、年末年始

お問い合わせ (048)930-7759(三郷市生涯学習課)

東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」も好評発売中(残部僅少)です。詳しくはこちら

*リレー展示「都鳥が見た古代」は、下記日程で開催予定です。

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

「赤沼の獅子舞」「銚子口の獅子舞」が公開されました

10月19日(日)、赤沼、銚子口の両地区で市指定無形民俗文化財が公開されました。

赤沼地区では、赤沼神社での神事のあと、獅子舞と神楽が奉納されました。

前半は宮入りから始まり、三番叟(さんばそう)、稲荷の舞(とうかのまい)などが舞われました。

途中、雲行きがあやしくなり、テントの中で子供獅子が行われました。さらに今年は、初めて

子供獅子が「太夫の出端」を舞いました。時間も長く、難しい舞ですが、とても力強く立派な舞を披露してくれました。

後半は神楽の「さかなつり」や「鬼退治」などが披露されました。娯楽的な要素が強い神楽で、集まったみなさんも笑顔で見守りました。

終盤は寒さが感じられる空気となりましたが、無事にすべての演目を披露されました。

銚子口地区では、銚子口香取神社での神事のあと、獅子舞が奉納されました。

天狗の舞に始まり、出端の舞、中の舞、太夫の舞などが舞われました。途中、雨に降られながらも、勇壮な舞を披露してくださいました。

今回は、自治会の協力で、獅子舞の間に書道パフォーマンスも行われました。

銚子口香取神社では、2026(令和8)年1月18日(日)の新春の例大祭でも、獅子舞が奉納される予定です。ぜひこちらもおでかけください。

【臨時休館のお知らせ】10月25日(土)午後、26日(日)

令和7年10月26日(日)は、教育センターが春日部市長選挙の投票所として利用されます。そのため、準備を含め下記の日程で郷土資料館は休館となります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

〈臨時休館日〉

令和7年10月25日(土)午後

令和7年10月26日(日)終日

※令和7年10月27日(月)は通常の休館日となります。

市制20周年記念ミニ収蔵品展「酒と春日部」(2)

常設展の「酒と春日部 ※お酒は20歳になってから」の資料を入れ替えました。

この企画は、市制20周年を記念して、20歳になった春日部市を、お酒にゆかりのある収蔵資料を紹介して、お祝いする試みです。1か月を目途に展示替の予定でしたが、2か月ぶりの展示替となってしまいました。

今回、紹介するのは、①三段重ねの盃と、②銘酒幸松の看板です。

①は結婚式などお祝いのときにお酒を飲む盃です。西金野井の農家の方からご寄贈いただいたものです。

②は明治元年に創業した造り酒屋の看板。市内もかつて造り酒屋があり、樋籠の同家では村の名称である「幸松」という銘柄のお酒を造っていました。

先日、20周年の式典も行われ、晴れて20歳になった春日部市。もう、お酒も飲めますね。

市制20周年のあゆみについては、教育センターロビーで展示中の、市制20周年に関するパネル展もあわせてお楽しみください。

富多神社例祭(江戸川小中学校4年生による伝統の舞)

10月15日(水)、春日部市神間の富多神社で例祭が行われました。

例祭では、江戸川小中学校4年生の皆さんによる、榎の囃子神楽が披露されました。

江戸川小中学校4年生の皆さんは、5月から、総合的的な学習の時間の中で榎囃子神楽連の皆さんにより伝統のお囃子と神楽を教わり、日々練習を続けてきました。

神楽殿には、神楽を見に来た観客や保護者の皆さんや学校の先生、神社の総代さんなど大勢の大人が集まっており、緊張の面持ちの中、囃子神楽が演じられました。

まず小学生の主とした囃子方が大太鼓、小太鼓、鉦(かね)を奏でその音色にあわせて、

ひょっとこ、おかめ、大黒天の演目の順番で地区に伝わる伝統の舞が舞われました。

特に、大黒天の演目では、口上を述べるながら舞うのが特徴で、声をそろえて元気よく口上を披露し、観客の方から盛大な拍手を受けていました。

演目終了後には、記念撮影を行い、日頃の練習の成果を発揮した達成感で皆さん晴れやかな面持ちでした。

皆さん大変お疲れさまでした。

郷土資料館【手作りおもちゃクラブ】を開催しました

令和7年10月12日(日) の午前と午後各1回ずつ、郷土資料館手作りおもちゃクラブ「からくり屛風を作ろう!」を開催しました。

まずは、蓄音機でレコードの鑑賞から。

レコードの外側に落とした針が、レコードに刻まれた溝に沿ってだんだん内側へと寄っていく様子に気付く観察力のある子も!

続いては春日部に纏わる伝説の紙芝居を1つ。

この日は「飯沼の椀貸し伝説」というお話です。

こどもたちも、小学生くらいになるとお友達と物の貸し借りをするようになると思います。“借りたものは返す”という当たり前の大切さを教えてくれるお話でした。

そして、おもちゃ作りでは「からくり屏風」を作りました。

2枚の板をクルクル回転させることで、4枚の絵柄が出てくる不思議なおもちゃです!

広報紙などの写真だとからくりの魅力が伝わらないのが残念なのですが、実際にみせてみるとこどもたちの反応も上々♪

完成までに少し時間のかかるおもちゃなのですがみんな集中して作ってくれました!

講座当日は3連休の中日かつ、市内でイベントもちらほら・・・といった日にあたってしまい、どれだけ来てくれるか心配していました。

しかし、ふたを開けてみれば、午前中ははじめましての子がたくさん♪そして午後はリピーターさんもたくさんでとっても賑わってくれました♪

講座もとても気に入ってくれたようで、次回作る予定のおもちゃにも興味津々の様子!

よかったら次回も来てくださいね!

来月は11月14日(金)「県民の日」と16日(日)の2回開催を予定しています!

詳しくは広報紙等に掲載いたしますので、ぜひご覧ください!

アナログで世界とつながる スペインの方の生の声

地域学習展では、大人でも、子どもでも楽しんでもらうために、ハンズオン展示(観覧者がさわったり、感じたりする展示手法)を採用し、「たいけんこーなー」をもうけています。

このなかで、今回新たな試みとして、カセットテープに感想を吹き込んでもらう、体験をもうけました。

題して、「ラジカセに感想をふきこもう♪」

統廃合された小学校から譲り受けたラジカセを活用して、カセットテープを使ったことのない世代の方を含め、声を吹き込んで楽しんでいただき、かつ、アンケート(入館票)を書かない方(特に外国の方)から郷土資料館の感想をもらう(集める)、という、手前味噌ですがナイスなアイデアです。

数日、様子をみていたところ、次のような音声が録音されていました。

こんにちは みなさん えっと わたしたちは すぺいんからきました

このびじゅつかんは とてもむずかしいですね

えっと むずかしいじゃない えー おもしろい

おもしろい ありがとうございます アディオス

わずか20秒ほど、少したどたどしい男性の声で、音声が吹き込まれていました。

スペインの方のようで、日本語が上手なので留学生の方でしょうか。

郷土資料館を「美術館」といっていただきました。スペイン語では、博物館・美術館のことをmuseoというそうです。「むずかしい」との声をいただき、一瞬ドキッとしましたが、「おもしろい」と言い直していただき一安心。

SNSやデータベースなどデジタル技術で簡単に世界とつながれる時代に、もはや死語にもなりつつある「ラジカセ」(アナログの機械)で世界とつながれる可能性を感じました。「ラジカセ」まだまだ色々と使えそう。郷土資料館にとっては、多分な可能性を秘めた逸材です。

こちらが展示等々で発信するばかりでなく、観覧者・来館者も足跡を残せる仕組み・仕掛け、さらに進化させてもよさそうですね。「ラジカセ」今後も活躍します。お楽しみに。

それでは、アディオス。

「くらしのうつりかわり」 地域学習展の準備から

現在開催中の地域学習展、準備する過程で気づいた(驚いた)ことがありました。

同展は、小学校3年生の郷土学習向けでもあるので、以下のようなイラスト風年表をつくって、時代の流れ、移り変わりを数字やイラストで紹介しています。

今回、数年ぶりに年表を改訂しました。改訂するといっても、現在の人口、農業の状況の数字を最新の統計書を参照して修正する程度なのですが。

その作業のなかで、驚いたことがありました。

一つは、市の人口。ついに23万人を割り込んでしまったこと。そして、1世帯当たり人数も2.0人。2人を割り込むことも近いかもしれません。現代は人口減少社会ですから、これは小驚き。

もう一つは、農業の状況。農業に関わる統計は、農業センサスという統計で5年に一度調査が行われています。

最新は令和2年(2020)の統計。市内の農家の戸数は957戸となりました。

これは、前の調査平成27年(2015)の1305戸から大きく減少する結果となっています。ちなみに平成22年(2010)は1568戸でした。1000戸を割り込んでしまったことに、年表をつくりながらショックをうけました!

昭和35年(1960)は全世帯の6割が農家だったのですが、農業ばなれ、農家の方々のご苦労がうかがえる数字です。

少し昔(60年前)との比較も大事ですが、ここ数年間での大きな変化もある。所詮は数字ですが、奇しくも、担当者が年表づくりから春日部の「くらしのうつりかわり」を学ぶことになりました。

映像上映+講演会「春日部の水害と水防」

11月1日(土)に開催される、映像公開ライブラリー出張上映会の受講申し込みがはじまりました。

本講座は、今年度の彩の国ビジュアルプラザから提供いただき、郷土資料館とハルカイトに設置している端末(移動公開ライブラリー)の関連事業です。

題して、「映像上映+講演会 映像と資料でひもとく!春日部の水害と水防」。郷土資料館と、埼玉県・彩の国ビジュアルプラザ共催で、春日部市教育センターで開催します。

講座は映像上映、すなわち、彩の国ビジュアルプラザから提供される古い映像をご覧いただくパートと、映像を踏まえて「春日部の水害・水防」の歴史をお話しするパートの2部構成になっています。今まであったような、なかったような構成です。なかなか見ることのできない映像資料が上映されますので、ぜひお越しください。

彩の国ビジュアルプラザのご尽力もあり、市内の図書館、公民館では、下のカラー刷りのチラシを配布しています。

チラシは、今年の博物館実習生(大学生)の皆さんにデザインしてもらいました。Z世代ならではのデザイン(?)になりましたでしょうか?

そして、11月は、

- 11月15日(土)10時~12時 学芸員講座「須釜遺跡の再葬墓」

- 11月22日(土)14時~16時 平社定夫先生 歴史文化講演会「古利根川の変遷」

の講座・講演会の受講者も絶賛受付中です。

文化の秋にあわせてお楽しみください。

【なぞとき郷土資料館The Fourth Impact!】なぞとき郷土資料館第4弾です!

先日ブログでお伝えしました「なぞとき郷土資料館」の第4弾が令和7年10月7日(火)からスタートしています!

なぞとき希望の方にはワークシートをお渡ししますので、郷土資料館の受付で「なぞときやります」とお声がけください。

易しめの問題になっている“ゆるふわコース”と、難しい問題になっている“ゴリゴリコース”がありますので、お好きな方をどうぞ♪(もちろん両方やってもOKです!)

“ゆるふわコース”なら15~20分、“ゴリゴリコース”なら25~30分くらいが目安かと思います。それぞれヒントも用意していますので、適宜ご活用ください。

毎年、手作り感満載でやっている本企画ですが、「難しいけど面白い!」「本格的!」など嬉しいお言葉をいただいております(感涙)

ぜひ今年も郷土資料館でなぞときにチャレンジしてみてください!

もちろん参加費無料!こどもから大人の方まで対象です!ささやかな記念品もありますよ♪

みなさま奮ってご参加ください!

“気づいてみれば第4弾”

【なぞとき郷土資料館The Fourth Impact!】

期間:令和7年10月7日(火)~令和8年3月1日(日)

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:なぞときプリントの配布(受付で「なぞときやります」とお声がけください)

クリアした方には記念品をプレゼント

自由参加

※期間中は第42回小学校地域学習展「くらしのうつりかわり」展を開催しています。合わせてご覧ください。

地域学習展、はじめました。今年は戦後80年

毎年、秋から冬にかけて開催する小学校地域学習展(第42回)が、本日10月7日からはじまりました。

少し昔のくらし、生活でつかわれていた様々な道具を紹介し、小学校3年生の社会科の郷土学習に寄与する内容です。

今年は、戦後80年の節目の年であることから、アジア・太平洋戦争ゆかりの資料を展示しました。

チラシ・ポスターも、半分は戦時下の銃後の生活を写した写真です。

市内から出征した方が戦地で使った道具や、地元や家族から無事を祈り贈られた寄せ書き、手紙、戦時下の小学校(国民学校)の資料など、戦時下のくらしを物語る資料を一堂に会しました。資料を扱い、陳列するなかで、世の中が戦争一色に染まり、暗く、苦しい時代であったことを、担当者も目の当たりにしました。

終戦から80年。当時のことを知る方は少なくなってしまい、段々と戦争・戦後は風化しつつあります。当時の資料が語りかけることを読み取りながら、戦争とは、平和とは何なのか、考えていただければ幸いです。

【企画展示情報】

展示名:小学校地域学習展(第42回)「くらしのうつりかわり~なつかしのくらしの道具展~」

会 期:令和7年10月7日(火)~令和8年3月1日(日) 会期中の休館日は、月曜・祝日(祝日が月曜日と重なる場合翌火曜日も休み)

会 場:郷土資料館 企画展示室

【手作りおもちゃクラブ】からくり屏風を作ろう!

10月12日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。

今回作るおもちゃは「からくり屏風」です。

写真ではどんなおもちゃかイメージがつきにくいと思いますので、以下の動画もご覧ください♪

実はこれ、屏風をクルクルと回して、4つの面が現れる仕掛けになっています!

動画内では色紙を使って4色の色を出現させていますが、例えば動物の絵を使えば4体の動物を出現させることもできます。好きな絵柄で試してみましょう♪

仕掛けがあるため、おもちゃの作成には少し手間がかかりますが職員もお手伝いしますので、安心してご参加ください!

手作りおもちゃクラブは申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。

当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!

【手作りおもちゃクラブ】

日時:令和7年10月12日(日)午前10時30分~・午後2時~

場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)

内容:蓄音機と紙芝居の上演

おもちゃづくり(からくり屏風)

費用:無料

申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)

10月の指定文化財の公開ー榎の囃子神楽・赤沼の獅子舞・銚子口の獅子舞ー

残暑の厳しい日々が続いていますが、今年も民俗芸能の秋季例祭の季節がやってきました。10月は3つの市指定無形民俗文化財が公開されます。

《1.榎の囃子神楽》

祭礼日時:10月15日(水) 午前11時~11時30分

場所:富多神社(神間663)

榎地区では、江戸川小中学校の4年生が総合的な学習の時間で、「榎の囃子神楽」を継承する榎囃子神楽連の皆さんの指導を受けています。毎年恒例の富多神社の祭礼では、児童の皆さんによって囃子と神楽が披露されます。

▲過去の祭礼の様子

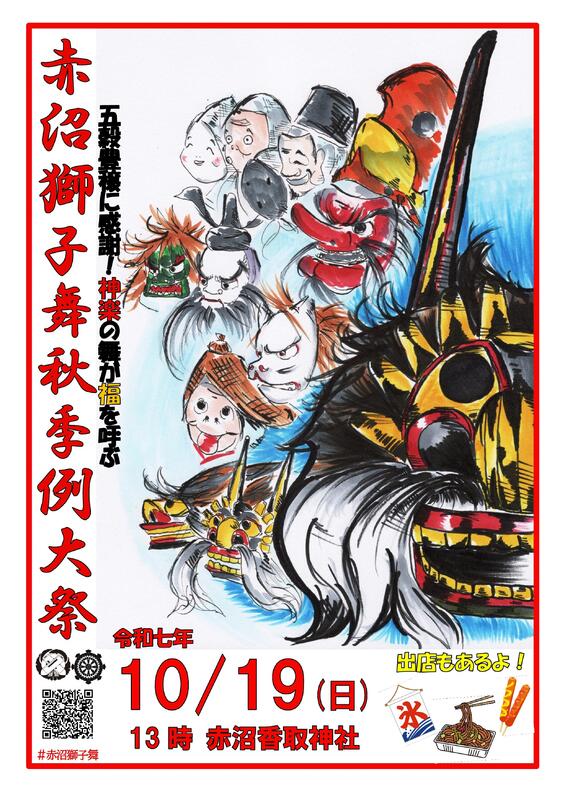

《2.赤沼の獅子舞》

祭礼日時:10月19日(日) 午後1時~3時30分

場所:赤沼神社(赤沼770)

赤沼地区では、「赤沼の獅子舞」を継承する赤沼民俗文化財保存会の皆さんによって獅子舞と神楽が奉納されます。収穫感謝祭である秋季の祭礼では、江戸時代以来の伝統ある三匹獅子舞に加え、ユーモラスな神楽も奉納されます。当日は子ども獅子なども披露されます。

▲赤沼民俗文化財保存会から祭礼のポスターをいただきました

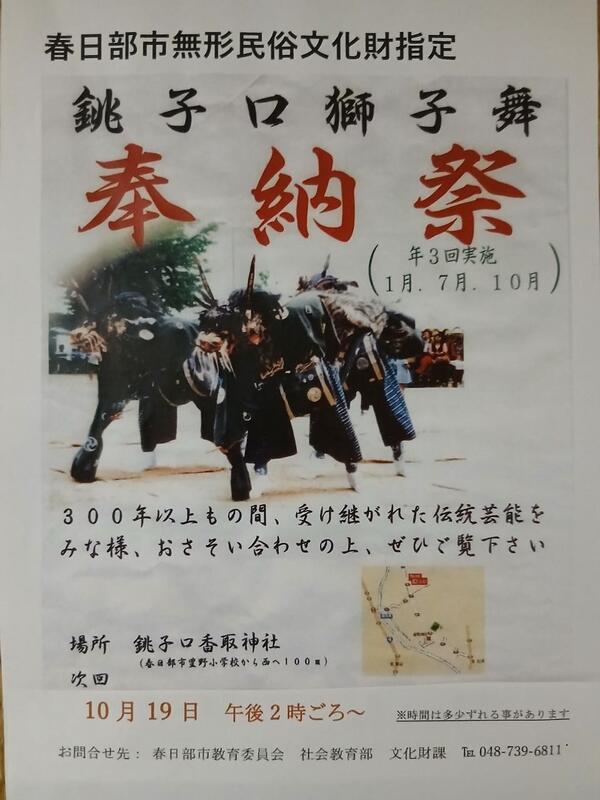

《3.銚子口の獅子舞》

祭礼日時:10月19日(日)午後2時~3時30分

場所:銚子口香取神社(銚子口551)

銚子口地区では、「銚子口の獅子舞」を継承する銚子口獅子舞保存会の皆さんによって獅子舞が奉納されます。銚子口の獅子舞は、赤沼と同じルーツをもつ、江戸時代以来の伝統的な三匹獅子舞です。秋の祭礼では五穀豊穣を祝い、健康への感謝をこめて舞われます。

▲銚子口獅子舞保存会から祭礼のポスターをいただきました。

春日部市の民俗芸能を継承していくために、市内・市外を問わず、多くの方にご覧いただけますと嬉しいです。芸術の秋を楽しむ機会としても、ぜひお出かけください。

「幸松っ子クラブ」でのお囃子教室(第2回)

9月29日(月)に幸松小学校の放課後こども教室である「幸松っ子クラブ」の第2回目が開催されました。この中の「お囃子教室」では、幸松地区に江戸時代から伝わる市指定無形民俗文化財「不動院野の神楽」を継承する、「東不動院野神楽保存会」の皆さんが、講師として招かれています。

今回は、総勢13名でのお囃子教室です。半分くらいの子どもたちが第1回に続いて2回目の参加でした。最初に保存会の皆さんによる「ニンバ」というお囃子のお手本を見学します。皆さん興味津々です。

今回は第1回と同様に「ニンバ」の太鼓を叩く練習をしました。まずはバチの持ち方を確認します。手首をやわらかく使えるように、やさしく、でもしっかりと握る力加減が難しいようでした。

バチを持ったら、「天スク ステスク 天ツクツ スク」のリズムに合わせて太鼓に見立てたタイヤを叩きます。タイヤで練習をしつつ、交代で本物の太鼓を叩きました。子どもたちは、生の太鼓の音を楽しみながら、笑顔で叩いていました。

休憩時間には、「7月の春日部夏まつりでお囃子を見ました!」と教えてくれる子もいました。神楽やお囃子に興味をもってくれる子どもたちが、少しずつ増えているようです。

2026(令和8)年2月の春日部市民俗芸能公開事業では、神楽やお囃子の保存会の方々にご出演いただく予定です。詳細が決まりましたら、またお知らせします。

保存会の皆さん、ありがとうございました。

よくあるレファレンス(道しるべ)

よくあるレファレンスの記録。

先日、郷土資料館に展示する近世の道しるべについて、同じ質問が2日連続でありました。

郷土資料館には、2つの道しるべがありますが、うち1つはレプリカ。原物は粕壁の町並みの仲町の東屋さんの店先にあるものです。

質問があったのは、写真奥のレプリカ(というか東屋さん店先の道しるべ)について。

「行先の文字は読めるが、背面に彫られた文章はどんな意味なのか。読んでほしい。」という質問が、奇しくも2日連続でありました。気候も秋めいてきましたから、まち歩き、散策のシーズンにあわせ、重なったのでしょう。2日連続ならば、よくある質問といえそうです。

市域の道しるべについては、かつて紹介したことがあります。市や行政で編さんした様々な図書で調べることができますが、完ぺきな悉皆調査がされているかと問い詰められると…( ;∀;)

今回の道しるべも、行先が刻まれた3面は『埼葛の道しるべ』に掲載されていますが、背面は紙面の都合もあり、調べる手はずがありません。

では、ここで紹介してしまおう。というのが今回の記事。

「ほごログ」に記すことで、後の備忘とするものです。

道しるべには次のように刻まれています。

(正面)東江戸 右之方陸羽みち

(右)北日光

(左)西南いハつき

東は江戸、北は日光、西南は岩槻。

「陸羽みち」とは日光道中のこと。「陸羽道」とは「陸羽街道」のことで、明治以降の奥州道中(日光道中)の別称です。「右之方陸羽みち」の線刻は浅いので、後年に追記されたものかもしれません。

道しるべに刻まれた行先から、この道しるべは、粕壁の上町、新町橋に向かい街道がクランクするあたりに建てられていたものと推定されます。

さて、肝心の背面には次のような字が刻まれています。

(背面)

古来立木表以記岐路方向、今胥議

以石代之

天保五年二月 春日部駅長 熈等立

文を訓釈すれば、次のようになるでしょうか。

古来、立木を表として以て岐路の方向を記す。今、胥議して石を以て之に代う。

意味は、昔は木表(木標・木柱)を立てて方向を示していたが、(宿内で)相儀(議論)して、今は石に代えて(立って)いる。天保5年(1834)2月、「春日部駅長」の「熈等」(関根次郎兵衛孝熈ら)がこの石柱を立てる。

という感じでしょうか。

関根次郎兵衛孝熈は、当時、粕壁宿の名主をつとめていました。「春日部駅長」は粕壁宿の長、すなわち名主の意と考えられます。当時、宿の行政は、複数の役人で相談しながら運営されていましたので、相談の上、木製の道しるべから、石の道しるべに建て替えたというものです。

粕壁宿の辻で行き交う人々を見守ってきた道しるべ。今は数少ない粕壁宿の面影を物語る石造物となっています。

ご参考にしていただければ幸いです。

幸松小4年でばりぃ資料館と子どもたちの声

9月18日(木)、幸松小学校で出張授業を行ないました。テーマは、毎年恒例になりつつある「幸松と水害」です。昨年度の模様はこちら。

4年生の皆さんには、幸松地区で起きた水害の歴史や、地区の先人たちが水害を克服するために講じた工夫をスライドとワークシートで学んでもらいました。授業の内容や様子は、幸松小のブログで紹介いただきました。

ブログでも紹介いただいたように、幸松地区ならではの、幸松小学校ならではの水害の歴史をお話しました。児童の皆さんは、災害の脅威、恐怖もあり、終始、真剣な表情で、話を聞いてくれました。授業の後、児童から「難しかったー」と正直な感想ももらいました。こみいった話題、初めて聞く言葉も多く、ちょっと難しかったのかもしれません。

後日、授業のアンケートをいただきました。これをみると、もちろん「難しかった」「わかりにくかった」と答えている子もいましたが、おおむね、講師が伝えたかったことを理解してくれているようでした。

今回は、アンケートをいくつか紹介し、幸松小の皆さんがどんなことを学び、考えたのかを紹介してみることにします。以下のアンケートは、印象に残ったことは何ですか、という設問に対する回答です。

まず、授業のメインの話題となった、めがね橋のこと。

「めがね橋はただの橋じゃない」という切り口は、通学路にもなっている身近な橋が災害に深く関わり、災害時に役立つモノという意外性もあり、印象に残る子が多かったようです。

そして、「樋門(ひもん)」であるという説明も理解してくれたようです。

樋門の「樋」はシンニョウの点が二つだよ、と板書した甲斐もありました。4年生では習わない漢字もしっかり書いてくれています。

学年には、農村部の不動院野に住む児童もおり、

地区の古い農家の納屋に用心舟(ようじんぶね)を吊るして、水害に備えていること、身近に感じ、印象に残ったようです。

先生からは、事前に当時の資料を間近に見せてほしいというご要望もあり、当日は、明治43年(1910)の幸松地区の水害記録である「幸松村水害誌」を持参しました。

「幸松村水害誌」は、幸松尋常小学校の先生が執筆したこと、その先生は序文に「過去の災害の悲惨な状況を克明に記録し、その記録を後世の人たちに活かしてほしい」と記していること、この記録が、小松小学校に残されていたことを児童の皆さんに伝えました。

小学校の先生の本とは、「幸松村水害誌」のこと。100年以上前の記録(本)を手に取り、幸松の皆さんにとって貴重なものであることを体感してもらえたようです。

記録もあわせ、幸松地区には、水害(湛水)時の古い写真がいくつものこっており、写真もスライドでみてもらいました。

昔の状況をきちんと理解したうえで、今、そして未来に活かしていくこと、先生やおうちの方と一緒に考えてみてください。

幸松小学校の皆さん、どうもありがとうございました。

9月の考古学関係展示会、イベント情報

9月の近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。

(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)

(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)

・10月24日(金曜日)~11月26日(水曜日)三郷市わくわくライブラリ―(三郷市・パネル展示)

(展示会_閉会日順)

・10月13日(月曜日・祝日)まで 国立科学博物館(東京都台東区)

特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」

・10月31日(金曜日)まで 神川町多目的交流施設(神川町)

企画展「かみかわの古墳を知ろう8~南塚原の古墳2~」

・11月3日(月曜日・祝日)まで 府中市郷土の森博物館(東京都府中市)

「古代国司と国司館~都から来た役人とそのすまい~」

・11月16日(日曜日)まで 柏市郷土資料室(千葉県柏市)

第30回歴史企画展「輝く!柏の縄文オールスター」

・11月24日(月曜日・休日)まで さきたま史跡の博物館(行田市)

令和7年度企画展 「輝く武器・光る技 ー古墳時代の飾り大刀ー」

・11月24日(月曜日・休日)まで さいたま市立博物館(さいたま市大宮区)

第49回特別展「真福寺貝塚-国指定史跡50年-」

・10月21日(火曜日)~11月24日(月曜日)まで 嵐山史跡の博物館(嵐山町)

巡回文化財展比企のタイムカプセル「比企の装い」

*小川町立図書館9月30日(火曜日)~10月4日(土曜日)

滑川町エコミュージアムセンター10月7日(水曜日)~10月11日(土曜日)

吉見町埋蔵文化財センター10月15日(水曜日)~10月19日(日曜日)

・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考資料古館)(茨城県土浦市)

上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」

(講演会・シンポジウム)

・10月12日(日曜日)明治大学駿河台キャンパス(東京都千代田区・申込不要)

資源利用史研究クラスター研究成果公開シンポジウム「土偶研究の新展開II~資源利用史と土偶祭祀~」

・10月18日(土曜日)行田市教育文化センターみらい文化ホール(行田市)

主催:埼玉県立さきたま史跡の博物館(電子申請にて申込要、10月3日まで)

シンポジウム 「埼玉古墳群と古代国家成立前夜」

・10月26日(日曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)

主催:さいたま市教育委員会(申込不要)

真福寺貝塚 国指定史跡50周年記念シンポジウム/ さいたま市内遺跡発掘調査成果発表会

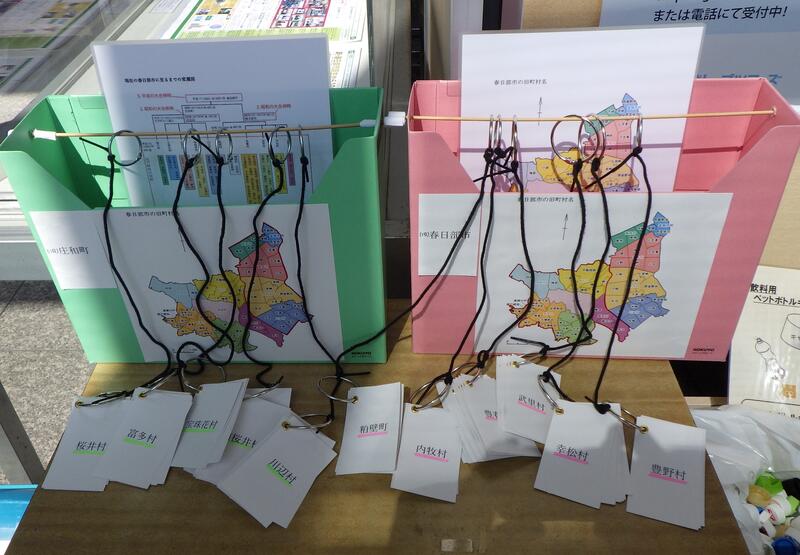

「春日部市20周年の歩み」(年表)を作成しました

春日部市は、2005(平成17)年10月1日に旧春日部市と旧庄和町の1市1町による新設合併で誕生しました。2025(令和7)年10月1日は、合併から20年となる節目の日です。

春日部市の市史編さん事業では、市制施行20周年を記念し、「春日部市20周年の歩み」と題した年表を作成しました。

年表では、暦年ごとに市の動きや当時の社会の動きをまとめ、関連する写真やコラム、凧文字などを掲載しています。

▲年表のサンプル

現在の市章や市の花・木・鳥、市の歌や市民憲章の制定をはじめ、かすかべフードセレクションの認定や全国的にも有名な首都圏外郭放水路の完成などが、すべてこの20年間の出来事だったことをご存じでしょうか?

年表を見ると、この20年間に春日部市ではさまざまな制度や施設が作られ、新市としての歩みを進めてきた様子がわかります。細かいところまでぜひご覧ください。

年表に関連して、郷土資料館1階のエントランスでは、ミニ展示を開催しています。

20年間の印象的な出来事の写真のほか、旧庄和町の「広報しょうわ」の最終号や「広報かすかべ」のバックナンバーの一部を展示しています。

さらに、「春日部市20周年の歩み」に関するクイズや地名カードも作成しました。

春日部市には意外と読み方が難しい地名がたくさんあります。カードをめくって地名の読み方をあててみてください。

現在、市内では旧市役所本庁舎跡地の整備や春日部駅付近連続立体交差事業などが進められており、まちの風景が日々変化しています。新・春日部市としての20年の歩みを振り返りつつ、これからの春日部市も見守っていきましょう。

歴史文化講演会「粕壁商家あれこれ」開催しました

9月21日、郷土資料館歴史文化講演会「粕壁商家あれこれ」を開催しました。

今回、ご登壇いただいたのは、地元出身の大川明弘先生、山口俊一先生のお二人です。

お二人とも粕壁の商家に生まれ、粕小~春中~春高のOB。春日部のなかの粕壁の人。生粋の「粕壁人」とでもいえますでしょうか。かつての粕壁の面影が失われていくことを危惧され、自ら市内の方々に聞き取り調査をしながら、春日部の郷土史を調査されている方で、郷土資料館の調査・研究にもご協力いただいています。

講演は、まず山口先生から「山口家の盆暮正月」と題して、内出町の山口家の年中行事についてお話しいただきました。山口先生は、ご自身のご記憶をたよりに、屋敷の間取りや座敷の様子をイラストにされ、図示しながらご説明いただきました。先生によれば、昭和40年代から盆迎えの食事や作法が、各家の都合で少しずつ変わっていったこと、昭和40年頃から電車の本数が増え、内出町のメインストリートの岩槻新道(かつての国道16号。現県道2号)の踏切が「開かずの踏切」と化し、通りは車で渋滞し、商家は商売がしづらくなっていったこと、などをお話しいただきました。高度経済成長期、農村部では田んぼが宅地に造成され、景観などが目に見えて大きく変わっていきましたが、商家においても、少しずつ暮らしが変化していったことがわかるお話でした。

受講者の方からは「出身は違うがお盆や正月の行事に共通するものがあって面白かった」「お供えの道具や器具の名称・使い方がわからなくなっていくのはとても残念。記録・記憶を残すこと大いに賛同する」などご感想をいただきました。

続いて、大川明弘先生からは「粕壁の商家いろいろ」と題して、明治から昭和初期に至る粕壁の産業や景観のうつりかわり、商家のマークである家印(店印)についてお話をいただきました。

かつて「粕壁には牧場があった」「醤油醸造所があった」とのお話には会場がどよめきました。100年程前の記憶は地元の方であっても知らないことが多く、これを様々な文献を丁寧に読み解き、また、聞き取り調査を合わせて「知られざる粕壁の姿」を明らかにされるお話でした。

個人的に重要な成果・指摘だと思ったのは、江戸時代から明治20年代ごろまで、粕壁に木綿買次商が多くあり、岩槻道沿いに屋敷が集まっているという指摘です。江戸時代には粕壁・岩槻一帯は白木綿の産地で、江戸では岩槻木綿として流通していました。粕壁には岩槻木綿の買次商が多くおり、かつての岩槻道沿いに木綿商が集まっていたと指摘されました。粕壁の産業を岩槻との関わりから理解する必要性を迫るものと思いました。

さらに、重要なのは、粕壁のあらゆる文献をめくり、粕壁の商家の家印・店印を一覧化されたことです。粕壁に関わる史料を見ていると、家印のみ記され、具体的な商店名が表示されない仕切状や伝票もみられます。大川先生の作成された一覧は、資料整理や調査研究の手引きともなる、重要な成果になること間違いありません。

受講者の皆さんからは「楽しく聞かせてもらえた」「今後の春日部(粕壁)を考える上でも示唆的だった」などご感想をいただきました。また「幸松地区ではどうなのか」「粕壁で一番古い商家はどこか」など新たな疑問も投げかけられました。新たな課題については、今後、先生方と相談の上、郷土資料館でも調査に努めていきたいと思います。

当日は、80名余の方にお越しいただき、市民のみなさんの地元「粕壁」への強い興味関心がうかがえる一日となりました。大川先生、山口先生、どうもありがとうございました。引続き、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

【今年も準備中】「なぞとき郷土資料」館鋭意製作中です

“うっかりハマった人だけ面白い”でおなじみ「なぞとき郷土資料館」の第4弾を準備中です。

今年も昨年と同様に、易しめの問題と、難しめの問題を用意しています!

昨年は易しめの問題でもかなり難しく感じる方が多かったようで、そこは作り手としては反省点でもありました。解答が分かったうえで問題を作る製作者サイドと、問題から解答を導き出す参加者サイドの、難易度の感じ方のギャップを埋めるのはなかなか難しいと実感しました。

今年こそ、易しめの問題は気軽に参加できて、少しのひらめきでクリアできるような問題になるよう思案中です!

もちろん難しめの問題は、「難しいのがいいんだよ」というご期待に沿えるよう、例年並みの難易度を予定しています!

あくまで予定です(笑)

現段階で、最終的なゴールは決まっているのですが、そこにたどり着く過程を問題にするのがなかなか難しく、絶賛頭を悩ませています。

ともあれ、今年もこの企画を楽しみ待ってくれている皆さまのために、頑張って作ります!

開催は10月を予定しているので、近づいたらまたご案内します!お楽しみに♪

よくあるレファレンス(先祖調べ)

先日、ご先祖調べの方が東京からお越しになり、ひいおじいさんにあたる方の出生地が春日部市内だったため、その番地を調べたいとレファレンスがありました。もちろん、図書館でも調べることは可能ですが、図書館には戦前の資料は乏しく、当時(明治時代)の資料(原本)がありませんので、なかなか調べるのに苦労するはずです。

しかし、郷土資料館には、古くは旧石器時代から、ごく最近の資料まで、春日部のありとあらゆる資料が集約されていますので、原資料を検討して様々なことを調べることができます。

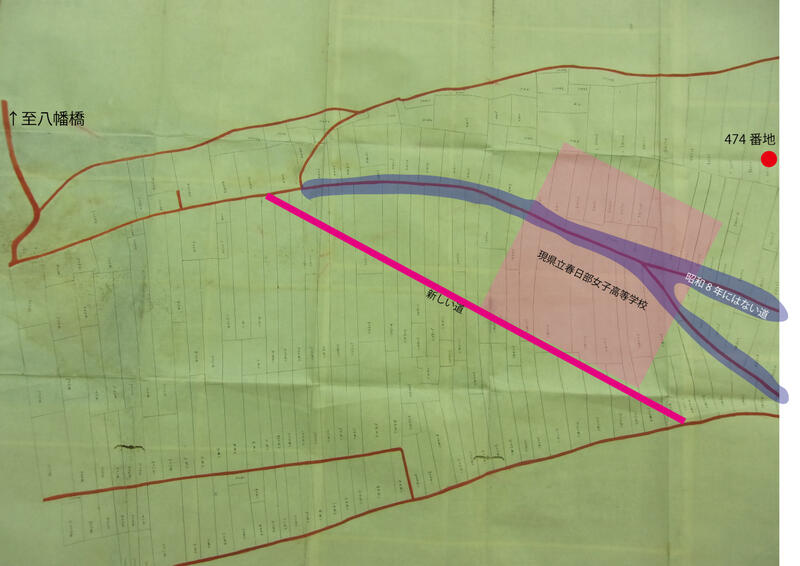

さて、今回のご先祖調べは、戸籍謄本の写しから、明治34年(1910)生まれのひいおじいさんの出生地を特定したいとのこと。出生地は粕壁町474番地。

そこで、手っ取り早く、昭和8年(1933)刊『地番・地目・地積入 粕壁町地図 全』で該当の番地を探し、当時の字川久保、現在の緑町2丁目付近にその地番があることがわかりました。

しかし、問題は、明治34年生まれということ。粕壁町では昭和8年に耕地を整理し、地番や地積を付けなおしています。つまり、それ以前との地番と異なる場合があるのです。

当日は、資料出納が不能のため、お帰りいただき、後日、最近市民の方からご寄贈いただいた明治30年代の耕地図を確認してみました。すると、碁盤の目のように整然とした地割りの川久保地内は、明治期には全く異なり、地番も別の地点にあることがわかりました。

明治30年代の474番地は、現在の県立春日部女子高等学校の敷地の東側(現在の粕壁東6丁目)付近にあることが判明しました。かつ、地割りはかつて古利根川の堤防や道沿いに短冊状に分布しています。近世の新田開発された土地であったことがうかがえます。また、土地の整理にあたって、曲線状の道は付け替えられ、四角い土地割りにされ、女子高校舎の南側の敷地は字井戸棚居に編入されることになった模様です。現在にも遺る昔の道もありますが、昭和5年には粕壁高等女学校(現春日部女子高)の校舎が竣工されていますので、周りの風景も段々と変わっていったものと思われます。

と、このように、収蔵資料を活用すれば、まだまだ知らない、わからない、忘れられた春日部の昔のことがわかるのです。収蔵資料を生かすも殺すも学芸員次第。郷土資料館には秘められた力が眠っているのです(郷土資料館のポテンシャル)。

春日部の昔のこと、春日部にゆかりのある人物やご先祖をお調べいただくときには、ぜひ春日部市郷土資料館をご活用ください。ただし、当日ふらっといらして、「明治時代の地図を見せてほしい!」「先祖が春日部の地で何をしていたのか調べてほしい!」というのは、資料の準備・出納・資料閲覧場所の確保等を要するため、困ります。

事前にご連絡をいただけますと幸いです。もちろん、資料がなければ、わらかないこともありますので、悪しからず。

9/9 春日部高校「令和7年度SSH」探究総合授業に伺いました

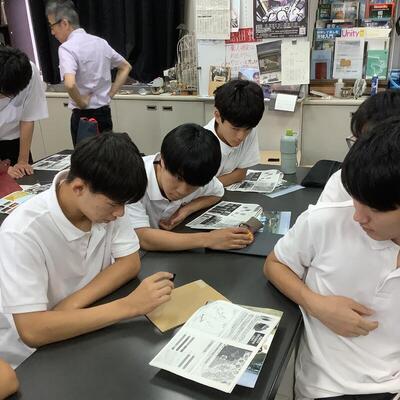

9月9日(水曜日)、県立春日部高校の課外授業、”SS”(スーパーサイエンス)探究総合授業にお招きいただき、午後4時から1、2年生24名、先生3名と共に授業を実施してまいりました。本授業では春高生の探究心を養うことを目的に例年、様々な分野、領域をテーマに据え、既に15年目を迎えるとのこと。今回は、郷土資料館の学芸員から何かお話をいただけないかという、地学教諭の富樫先生から依頼を受け、多様なサイエンス領域の分析をとおして史跡神明貝塚の実態を紐解いている昨今の成果を踏まえ、「考古学と科学分析」と題した授業としました。

歴史の授業でも親しみのない『考古学』について、高校生がスムーズに理解が進むように「考古学とはなんぞや」、「歴史学(文献史学)とのちがい」から解説、サイエンスなどの実例として、神明貝塚の貝層の主体をなす「ヤマトシジミ」を資料とした『貝殻成長分析』、『住居跡の炉跡に堆積した灰層から得られた製塩づくり』、『縄文人骨のミトコンドリア分析(DNA分析)』や縄文人の食生活に迫る『炭素窒素安定同位体分析』、『縄文土器に付着したおこげ分析』などの分析方法や成果を紹介。そして本日の本題として、小学校の出張授業や市民の皆さまの講座でも好評いただいている「黒耀石」の切れ味体験を春高生にも体験してもらい、その後、「黒耀石の産地同定分析」の結果を踏まえ、春日部にもたらされた黒耀石のルートがあったのか、グループ毎に話し合いをしてもらいました。

▲初めて触れる「黒曜石」黒光りしたガラス質の石材にはみなさん興味津々

市内遺跡の最も初期にあたる3万年前、春日部市から至近距離、約80㎞北方にある栃木県矢板市の高原山産を専ら使用していましたが、旧石器時代の後半、1.8万年前頃になると200㎞以上も離れた信州の諏訪湖周辺や霧ヶ峰産へ主要産地が変化、さらに縄文時代になると東京都神津島産が旧庄和町に広がる下総台地の遺跡で出現、そして3800年前の神明貝塚では過半数が神津島産が占める結果となっている。遺跡が立地する台地面の東側、西側でも主要産地が変化、また、隣接する松伏町や蓮田市と同時期の遺跡でも異なる産地がみられたり、主要産地も異なるなど様々な様相にある。こうした分析の結果から、産地から消費地へのルート(回廊)の存否をディスカッション、発表いただきました。「確固たる回廊が存在していれば安定供給され、同一産地になるはず。時代によって異なるという結果からは回廊はないであろう」、「遠く離れた産地から物資をムラ間をとおしたバケツリレー的な方法が想定され、これは回廊があればこそ可能であろう」、当時の狩猟採集経済によるムラ社会を背景に据えた推論をいただき、探究心を深めていただけたのではと、充実した二時間を過ごさせていただきました。こうしたディスカッションをとおし、ひとりでも「考古学」、そして「学芸員」を目指す生徒の誕生につながると、郷土春日部の歴史・文化の継承にも一役を担う人財発掘にもなりましょう。春高生のみなさま、ご静聴と新鮮なディスカッション、ありがとうございました。

《春日部高校ホームページでも紹介されています》

https://kasukabe1899.spec.ed.jp/blogs/blog_entries/view/1739/b05c96b4cde621817ec6c97cb5685e10?frame_id=2748

粕壁宿に『クレヨンしんちゃん』モニュメントが登場

8月23日(土)、春日部市郷土資料館に『クレヨンしんちゃん』のモニュメントが誕生しました。

今回、誕生したのは、市のオリジナルグッズである「クレヨンしんちゃん絵はがきセット」第3弾のうち「粕壁宿」に描かれた姿をイメージした野原しんのすけくんのモニュメントです。カスカベ防衛隊のお友達も、「粕壁宿」の時代(江戸時代)の人々の服装をしており、春日部の歴史や文化を紹介する郷土資料館に相応しい新スポットです。

23日には、モニュメントのお披露目会が催され、市内の子どもたちも参加し、郷土資料館の『クレヨンしんちゃん』モニュメントをお披露目。郷土資料館の前は大変賑わいました。

郷土資料館では2020年ごろから、市のシンボルであるフジの花、特産品の桐箱・桐箪笥、そして粕壁宿の町並みをモチーフに、『クレヨンしんちゃん』のイラストを用いたオリジナルスタンプを制作してきました。現在は、今回のモニュメントとおそろいの粕壁宿デザインのスタンプ(2021年制作)を設置しています。

その後、春日部市観光協会の「クレヨンしんちゃん春日部スタンプ巡り」がはじまり、SNS等を通じて徐々に海外の方にも浸透し、今では中国・韓国・台湾、東南アジアをはじめ、遠くはスペインやマルタ共和国からも『クレヨンしんちゃん』ファンの方が郷土資料館に連日お越しくださり、大変な賑わいを見せています。おかげさまで入館者数は例年の約3倍に増加し、インバウンドの恩恵を実感しています。

外国の方の中には、スタンプを押してすぐ次のスポットへ向かわれる方も少なくありませんが、郷土資料館で春日部の歴史や風土、「春日部らしさ」に関する展示をご覧になる方も多く、春日部をPRする貴重な機会となっているようです。

新しいモニュメントは、春日部市郷土資料館のオリジナルフォトスポットとしても期待されています。ここ数日、来館された海外の方々の様子を拝見すると、多くの方が初めて目にするため驚き、喜び、写真を撮っておられます。今後、SNSで情報が拡散すれば、スタンプ巡り同様に大きな反響が生まれると予測しています。

海外の方も日本の方も、『クレヨンしんちゃん』を通じて「春日部らしさ」に興味を持っていただければ幸いです。

【東部地区文化財担当者会リレー展示_都鳥が見た古代】パストラルかぞでリレー展示が開催されています

加須市のパストラルかぞで東部地区文化財担当者会リレー展示「都鳥がみた古代」が開催されています。

東部地区文化財担当者会40周年記念リレー展示(加須市サイト)

パストラルかぞは、1,005席の大ホールと300席の小ホールをはじめ、展示室、和室、研修室などからなる大きな施設です。東武伊勢崎線加須駅から北へ2.2㎞の場所にあります。

展示はクロスパスと呼ばれる生涯学習棟と事務室間の通路で行われています。今回はパネル展示です。

現在の加須市は、平成の合併により、旧加須市、騎西町、大利根町、北川辺町の1市3町が合併したものであり、市の面積は133.3平方キロメートルと東部地区内で最も大きい市です。奈良時代・平安時代の遺跡は、合の川の自然堤防上に飯積(いいづみ)遺跡、利根川沿いの埋没台地や自然堤防上に長竹(ながたけ)遺跡、宮西遺跡、宮東遺跡、新川沿いの自然堤防上に水深(みずぶか)遺跡などがあります。

パストラルかぞには、加須市出身の洋画家、斎藤与里(さいとうより)の作品を展示したコーナーが設置されています。展示されている作品は、斎藤与里の顕彰を目指すためクラウドファンディングによって作成された複製です。

加須市の偉人「斎藤与里」の絵画を、多くのこどもたちにみてもらいたい!(終了しています_ふるなびクラウドファンディングサイト)

斎藤与里は、明治18年に加須市下樋遣川に生まれ、京都で絵画を学び、明治38年にフランスに留学した後には、ゴッホやゴーギャンなどの絵画を日本に紹介しました。

近代洋画の旗手/斎藤与里の紹介(加須市サイト)

斎藤与里(1885-1959)(加須インターネット博物館)

あわせてごらんください。

展示の詳細は下記の通りです。

●パストラルかぞ会場「都鳥がみた古代」

開催期間 令和7年9月5日(金曜日)~9月19日(金曜日)

開催場所 パストラルかぞ 加須市上三俣2255

(東武鉄道伊勢崎線 加須駅からタクシー、徒歩30分、約2.2㎞、 駐車場 約400台(無料))

開館時間 午前9時から午後5時まで

休館日 毎週火曜日

お問い合わせ (0480)62-1223(加須市生涯学習課)

東部地区文化財担当者会報告書第9集「埼玉県東部地区の奈良時代・平安時代」も好評発売中(残部僅少)です。詳しくはこちら

*リレー展示「都鳥が見た古代」は、下記日程で開催予定です。

9月5日から9月19日 加須市パストラルかぞ パネル展示

10月24日から11月26日 三郷市わくわくライブラリ― パネル展示

令和8年1月6日から3月1日 宮代町郷土資料館 資料展示

【臨時休館のお知らせ】

令和7年9月13日(土)から9月16日(火)は、燻蒸作業を行うため郷土資料館は休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

*13日(土)、14日(日)は、教育センター全館立ち入り禁止になりますのでご注意ください。

*15日(月)は祝日のため休館。

*16日(火)は、郷土資料館、視聴覚センター、教育相談センターは祝日の振替のため休館・休所となりますが、埼玉県鉄道高架建設事務所は業務を行っております。

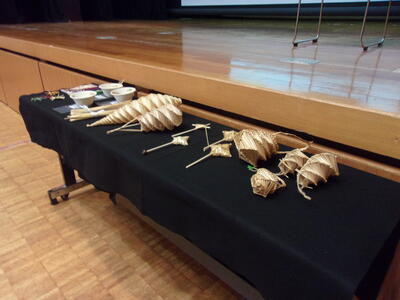

夏季展示記念講演会「関東の麦わら細工」

8月31日(土)夏季展示の記念講演会を開催しました。

今回は、「関東の麦わら細工」と題して、小山市立博物館の山田淳子先生をお招きして、関東地方を中心とする麦作の実態、麦や麦わらを利活用した民俗事例などについて、幅広い話題でお話しいただきました。

山田先生は、小山市立博物館で麦わら細工の体験講座を長く指導されてきている方で、麦わら細工のための材料の調達や仕込みなど豊富なご経験から、麦の種類や麦にまつわる民俗慣行、そしてかつての子どもたちの遊びだった「麦わら細工」について、親しみやすくお話しいただきました。

会場には、小山市立博物館で製作したものや、山田先生が収集されたものなど、ホタルカゴなどの麦わら細工や、実物の大麦や小麦の実、麦わらを展示していただきました。

講演の後には、先生のご厚意で、麦わら細工をまじかに見たり、触ったりする機会をいただきました。市民のみなさん、麦わら細工を興味深そうにご覧いただき、作り方や麦わら細工の魅力などを熱心に質問されていらっしゃいました。

受講者の方からは、「麦が寒い時期に育つのは不思議」「子どものころ麦踏みを手伝った思い出が蘇った」など、ご質問やご意見をいただき、市民のみなさんにとっても実りのあるお話になったようです。

講演の最後には、麦わらを使った産業=麦わら帽子づくりが存立する春日部市は全国的にも珍しいこと。そして、子どもたちの遊びの民俗であった「麦わら細工」の技術が消えかけており、博物館で民俗・技術の伝承をつなげていくことの重要性をご指摘されました。

アンケートには、「春日部でも麦わら細工教室をやってほしい」「民俗文化を伝承していくことに敬意を表します」といった意見がありました。

専門の研究や調査成果が少ない麦わら細工について、具体的にかつ広い視点から、春日部の麦わら帽子を位置付けていただき、大変有意義な講演会となりました。

山田先生、ご登壇いただき、ありがとうございました。

夏季展示「麦わらの春日部」展は、9月7日(日)まで。残り一週間となりました。

来週は展示解説講座を実施します。春日部の「麦わら帽子」について、個別具体的に「歴史」の視点からグッと迫ります。あわせてよろしくお願いします。

展示解説講座「春日部の麦わら帽子と関連産業」

と き 令和7年9月6日(土)10時~正午

ところ 春日部市教育センター

講 師 展示担当学芸員

申込み 直接、または電話(048-763-2455)、電子申請で受け付け