ほごログ

11月の歴史文化講演会のお知らせ

●11月10日「古地図で読み解く明治期の粕壁」※募集は〆切ました

日時:令和元年11月10日(土)10時~12時

場所:春日部市教育センター

講師:大川明弘氏(元春日部市史調査員、近現代歴史研究者)

定員:45名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

●11月16日、30日(全2回)「万葉の世界」

日時:(全2回)令和元年11月16日(土)、30日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

講師:堀越令子氏(文学研究家)

定員:100名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

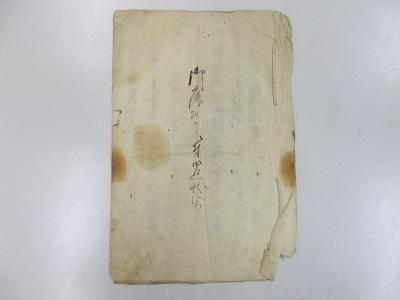

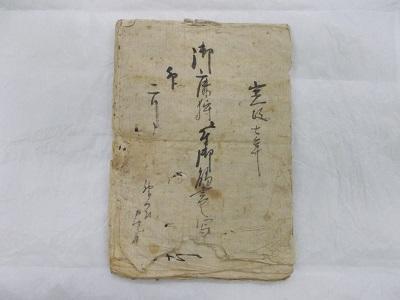

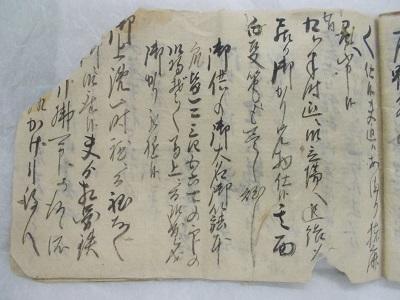

古文書勉強会の成果(その13)

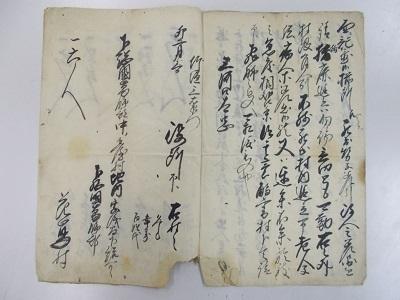

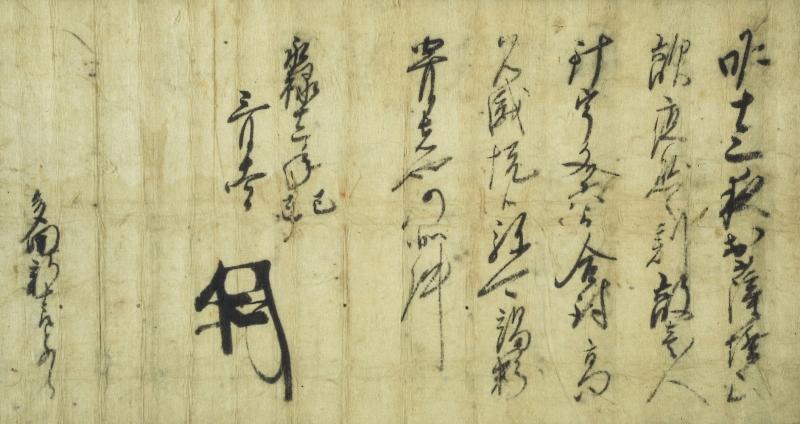

今回は、寛政7年2月「御鹿かりニ付御廻状写」を講読しました。

この史料は前に講読した「御鹿狩ニ付御触書之写」にも含まれる記事でしたが、若干記述が異なり、復習もかねて、史料の解釈を深めることができました。釈文は以下の通りです。

●神間村文書№353

(表紙)

「

御鹿かりニ付御廻状写

」

追而東西葛西領・渕江領・小金領村々より出人足ハ勢

子相済候上、御獲松戸河岸迄持送相勤事ニ付、

御狩相済候ハヽ一纏ニ集り残可申、尤御扶持方ハ

弐人分被下之候

当卯三月五日小金原 御鹿狩勢子人足割

村限出人足書面之通候条、別紙書付之趣

相心得、村毎宰領付添、三月二日朝四時迄別紙帳

面ニ記置候揃所江罷出、勢子差引役人之差図を

請、猪鹿追立ハ勿論立切とも可勤、右之外

村限有人別不残罷出、村内追立可申、老人子

供病人等差出候歟、又ハ遅参不参於致

は急度相咎条、得其意触書村下ニ令請

印飛脚之ものへ可相渡もの也

三河口太忠

竹垣三右衛門

卯二月三日 役所印

右村々

名主

年寄

百姓代

下総国葛飾郡中ノ台村地内字浅間下詰人足

下総国葛飾郡

一六人 花嶌村

一六人 細野村

一弐十三人 槙野地村

寺領共

一拾弐人 下木津内村

一拾三人 上木津内村

一六人 目沼村

一十弐人 屏風[ ]

一廿三人 宮前[ ]

一三十五人 鷲巣村

一廿五人 西宝珠花村

一拾四人 木ノ川村

一五拾三人 深輪村

一七拾三人 榎村

一四拾八人 芦橋村

一三拾三人 木崎村

一弐拾六人 西宝珠花村

一五拾壱人 上吉妻村

一三拾八人 下吉妻村

一九拾弐人 神間村

人足出方心得書付

一壱村限人足何拾何人何村と認候幟壱本

才料之もの持出人数右幟江引合可申候事

但シ才料之もの高張烑灯壱張宛持出可申候

一村限出人足ニ応し弁当并呑水等用意

可有事

但雨天御延引日送り被仰出候節之

ため二日分余慶ニ可持出事

一猪鹿追立用い候長七八尺之竹棒之内

壱人ニ付壱本宛并長三尺位之縄壱筋ツヽ

竹貝・細(ママ)貝之内壱ツ宛持出可申候事

但ㇱ本文之外鳴物勝手次第持出可申候

一右幟右挑灯弁当持人足は高割人数之外可出候事

右之通り心得無差支様可致候、以上

卯二月

次回の日程は、10月20日(日)14時~、次々回は11月2日(土)14時~を予定しています。

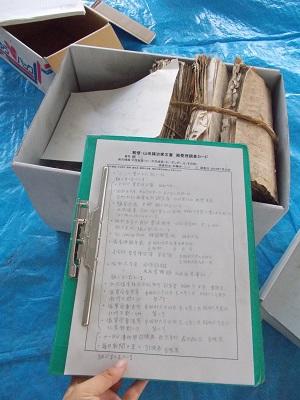

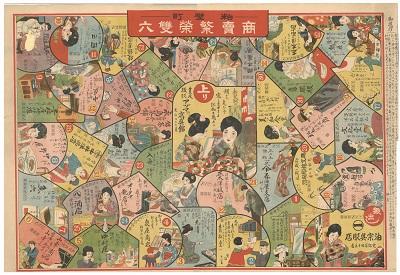

モダンな双六(新収蔵品)を展示しています

この双六は、昭和初めに印刷されたもので、双六のマスが粕壁町の商店の広告になっているものです。以前にご寄贈いただいた「粕壁町商売繁栄双六」とは別のタイプのもので、描かれている商店も異なります。双六については、お子さん向けの講座などで遊んだり、大いに活用させていただいています。まだまだ別系統の異本がある可能性もあります。

今回展示した双六に記載されている商店名は、以下の通りです。

油宗呉服店、島村忠太郎商店、伊勢三箪笥店、木崎六之助商店、大竹青松堂、丸清、泉屋商店、中村屋(洋品)、山幸商店、魚六、中野屋(食堂?)、幸松屋時計店、外島医院、岡田(そば屋)、後藤書店、永井商店、橋本薬局、正木洋品店、鍋屋(新聞?)、吉田屋(学用品)、文化堂、越沼自動車、興文堂、春日屋支店、正木洋服店、入舟、オータヤ靴店、丸八酒店、中井洋品店、中屋、岡村時計店、千歳、美ツ和食堂、産婆関根、松本洋服洋品店、鳥松商店、永島茶舗、アヅマ写真館

今回の展示では、これらの商店と以前いただいた双六の商店を、昭和48年(1973)の住宅地図(春日部市内では最古です)で所在地を示してみました。

昭和48年にの地図では見つからないお店、現在も続く老舗のお店など、粕壁の町並みの移り変わりがよくわかります。

いろいろ調べても、所在地や詳しい業種がわからない商店もありました。ぜひごらんいただき、わかることがあれば教えていただければ幸いです。

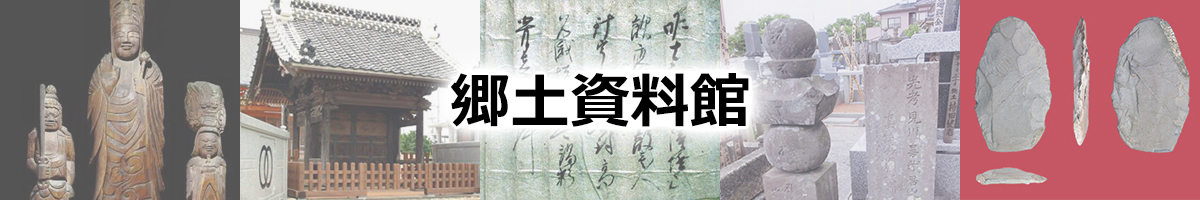

くらしのうつりかわり(小学校地域学習展)を開催します

小学校3年生の社会科で学ぶ「地域学習」に即し、主に明治から昭和時代に実際に使われた、日常的な道具や農作業用具を展示します。

小学生だけではなく、ご高齢の方や若い方も、懐かしい道具をご覧になって楽しめる内容となっております。

この機会にぜひ、ご家族お誘いあわせの上、ご来館ください。

<第36回 春日部市郷土資料館小学校地域学習展「くらしのうつりかわり」>

会期:令和元年10月1日(火)~令和2年3月22日(日)

会場:郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15 教育センター1階)

観覧料:無料

地域学習展ポスター(PDF:460KB)

春日部市郷土資料館9月の休館日のお知らせ

<9月の今後の休館日>

16日(月・祝)・17日(火)

21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)

30日(月)

9月21日(土)~24日(火)は、館内燻蒸作業を行うため臨時休館いたします。

ご迷惑をおかけいたします。

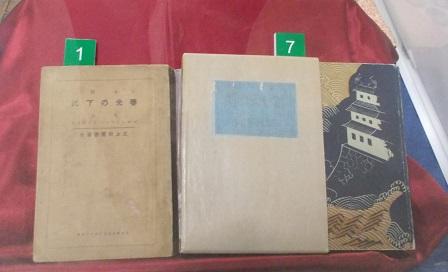

出張展示 庄和図書館 三上於菟吉と春日部展

これに先立ちまして、春日部市郷土資料館では、庄和図書館にて、ミニ展示「三上於菟吉と春日部 ~時代物・現代物・翻訳・随筆 多彩な作品たち~」展を9月12日(木)から開催中です。

三上於菟吉は、明治24年(1891)庄和地区木崎に生まれ、昭和19年(1944)に幸松地区八丁目で亡くなりました。代表作『雪之丞変化』をはじめ、映画化された作品多数のベストセラー作家でした。直木賞の初代選考委員を務めたほどです。庄和図書館での出張展示も3回目となります。

会場では、三上於菟吉の処女作『春光の下に』や宝珠花付近が舞台の『百萬両秘聞』、その他初期の翻訳本『獣人』、現代物の『白鬼』、唯一の随筆集『随筆 わが漂泊』、妻長谷川時雨の『近世美人傳』などの貴重書を展示しております。

また、今回はお手に取って、皆さまに触れていただける本を増やしました。処女作の複写本や翻訳『三銃士』、ご当地の時代小説『百萬両秘聞』、代表作『雪之丞変化』ほかの諸書をご覧になれます。

会期は9月30日(月)までとなっております。

郷土ゆかりの作家である三上於菟吉の世界に、ぜひ触れてみてください。

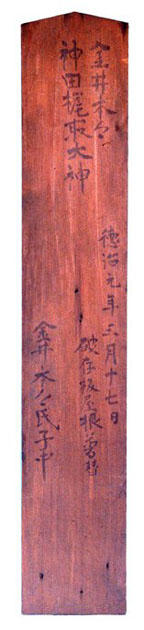

【常設展】日光道中の道標

常設展示にある道標(どうひょう)2基は、日光道中沿いに建てられていたものです。

向かって左側の背の高いものの実物(展示はレプリカ)は、位置は移動していますが、今でもかつて粕壁宿であった「かすかべ大通り」に建てられています。正面に「東 江戸、右之方 陸羽みち」、右面に「北 日光」、左面に「西南 いハつき」(西南 岩槻)、背面には、天保5年(1834)二月に、それまであった木の道標から、石の道標に変えたことが刻まれています。粕壁宿の西方、新町橋方面と岩槻方面に道が分かれる辺りに建てられていたものと考えられます。

右側のものは、古利根川の川ざらいの際に発見された実物です。正面に「向 江戸道」、右面に「此方 金ノ井 一里半 岩井 四里 宝珠花 二里 野田 三里」、左面に「此方 日光道中 関宿道 四里八丁 是ヨリ三町先庚申塔ヨリ右ヘ□」と刻まれます。背面には、嘉永6年(1853)に亡くなった女性のために、安政4年(1857)に建てたとあります。新町橋の八丁目側あたりに建てられていたものと考えられます。

8月31日(土)土器作り教室を開催しました!

8月4日(日)の1日目に笠間産の粘土をこねて、縄文時代と同じ粘土ひもを積み上げる「輪積み」技法で思い思いの土器を作りました。

土器の水分を乾燥させるため、約一か月間、教育センターで預かり、少しずつ、慎重に土器を乾燥させました。思ったよりも時間が必要なんですね。

土器を焼いている様子。熱気があたりを包んでいました。約600から700度で焼き上げます。

土器を焼いている間、希望する方は「ブルーベリー」の収穫体験を楽しんだり、「ろう石」をけずって「勾玉」を作ったり、火おこし体験と、様々な体験を行っていただきました。

内牧公園の近くの農園さんのご協力でブルーベリー収穫体験を行いました!農業振興課や観光振興課の職員も加わった庁内のコラボ事業です!

お子さん以上に一生懸命になって楽しんでいただいた保護者の方もいました。

参加者の皆さんが「夏休み最後に貴重な体験をできた」と喜んでくださいました。

肝心の土器焼きは不安定な天候にもかかわらず、ほぼ原形をとどめ、無事に焼き上がりました。

参加者の皆さま、ありがとうございました。来年も開催しますので、興味のある方、お待ちしております^・^

内牧地区にて開催中!

夏休み期間中、ご好評いただいた庄和図書館での巡回展が終了し、今回は内牧地区公民館で神明貝塚の巡回展を開催しています。

内牧地区は塚内古墳群をはじめ、内牧公園など周辺でも神明貝塚と同じ縄文時代の遺跡も数多く確認されており、春日部市内でも歴史的に古くから人々が暮らしていた地区でもあります。

暑さも和らぎつつあるこの季節、内牧地区公民館で神明貝塚の展示をご覧いただいた後、内牧地区の歴史散策などはいかがでしょうか?

場 所:内牧地区公民館 1階ロビー(講堂前)

会 期:令和元年9月3日(火)~12月中旬(予定)

休館日:月曜日・祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

その他:文化祭などの公民館行事の際は展示を一時休止することがあります

記念講演会・ミュージアムトークを開催しました

満員御礼となった会場では、当日どうしても拝聴したいというお客様も多くお見えになり、122名もの方にお集まりいただきました。

水村先生のご講演は、鈴木久五郎がこれまでいかに評価されてきたか、久五郎が口述した資料から、彼の投資哲学を読み解くお話でした。先生は、久五郎が、ただの「相場師」「成金」ではなく、企業の合同や信託会社の設立など日本の経済界のうねりのなかで大きな信念をもって株に投資していたことを評価され、久五郎には才覚や株取引のための努力を惜しまなかったのではないか、とその人間像に迫った意欲的なお話しでした。日頃より、企業経営者や投資家の方々とご交流があり、経営学の専門家である水村先生ならではの重要なご指摘で、大変有意義なひと時となりました。

個人的には、戦後から平成のバブル崩壊まで、久五郎がいかにマスメディアにとりあげられてきたのか、という問題を興味深く拝聴しました。展示担当者は無自覚ですが、2019年の今、春日部市郷土資料館が「鈴木久五郎」をテーマに据えた歴史的な意義も、実はあるのかもしれませんね。

受講者からは「成金のイメージが覆され、面白かった」「人柄や考え方を知れてよかった」「春日部に偉大な人物がいて驚いた」など、ご感想をいただきました。

翌日9月1日(日)にはミュージアムトークも開催し、関連事業は、おかげさまでご好評のまま、すべて終了しました。

企画展示「元祖!成金鈴木久五郎」展も、残りあとわずかです。

鈴木久五郎を春日部でみられるのは、9月8日(日)まで。

8月31日の記念講演会は受付を終了しました

たくさんのお申し込みを頂き、誠にありがとうございました。

講演会当日、お申込みいただいた方の出欠状況を確認した上で、当日受付を行います。ご希望の方は、13時55分に春日部市教育センター2階、視聴覚ホール入口にお集まりください。

なお当日受付の場合、机が無いイスのみのご案内になる場合があること、またご期待に沿えない場合があることをあらかじめご了承ください。

●企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

講師:水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)

日時:令和元年8月31日(土)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

常設展示をご堪能いただきました

かすかべ案内人の会は、ボランティアで市内の観光を案内されている団体で、当館にも県内外のお客様をご案内していただき、大変お世話になっております。普段、お客様をご案内されてはいますが、一部更新した常設展示をじっくり見たことがなかった方が多いとのことから、今回、同会の研修会として常設展示を学芸員が展示解説することになりました。

まず、館長が当館開館の経緯について説明。

そして、考古分野の学芸員による解説。

最後に歴史分野の学芸員による解説。

約2時間かけて、時に質問もまじえながら、じっくり常設展示をご観覧いただきました。今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。

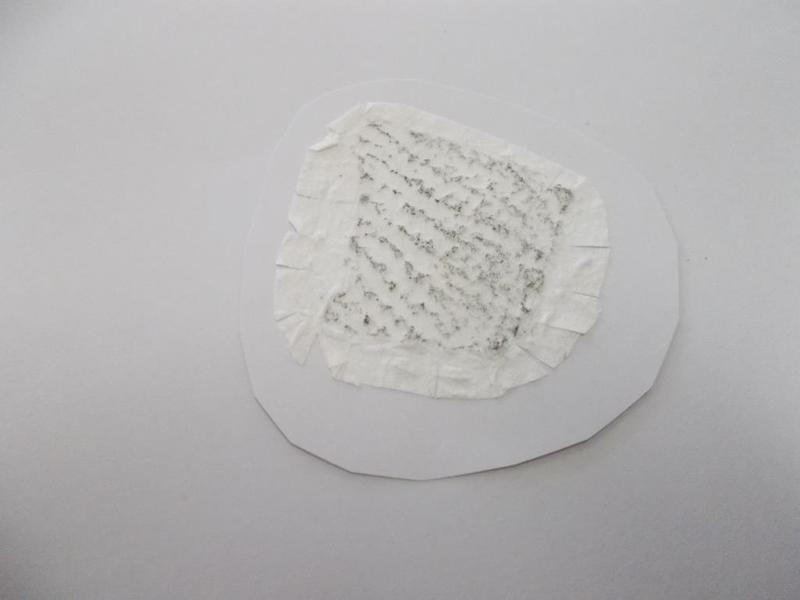

土器の拓本をとってみようを開催しました

当日は、総勢8人の皆さんに参加していただきました。また高校生ボランティアの三澤さんにお手伝いただきました。誠にありがとうございました。

拓本は、デコボコしたものの様子を紙にうつしとる作業です。縄文土器は、その名の通り、デコボコした縄文の文様が土器についていますので、拓本によってそれを紙にうつしとることができます。考古学の研究でも昔から使われてきたものです。

拓本を始める前に、展示室でいろいろな縄文土器を観察しました。

拓本をとる土器をみんなで選びました。

画仙紙(がせんし)に水をつけて土器と密着させます。

紙が乾いてきたら、墨をつけます。

拓本をとったあと、最初に書いた観察メモと拓本と土器を比べてみました。

(考古学者顔負けの観察メモ!)

みなさん時間いっぱいまで、たくさん拓本をとってくれました。 また開催しますので、ぜひご参加ください。

「粕壁宿めぐり」参加者を募集しています!

今年度は、9月19日(木)、20日(金)に予定しており、昨年度までと案内ルートを若干変更しています。

また、本事業は、「日光街道埼玉六宿連携スタンプラリー」関連事業・「かすかべ健康マイレージスタンプカード」スタンプ付与対象事業にもなっていますので、スタンプ集めや健康作りにもお役立てください。

普段は入ることのできない商家の蔵の中など見学できる機会になりますので、皆さんの御応募をお待ちしています。

応募の詳細は、こちらで御確認ください。

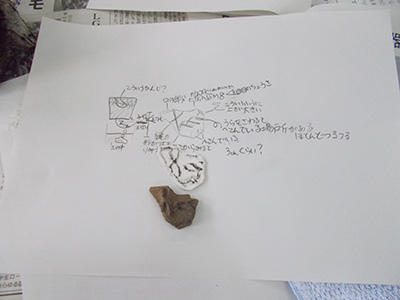

古文書勉強会の成果(その12)

今回、4月から4回にわたり読み続けてきた、寛政7年「御鹿狩ニ付御触書之写」の講読がようやく終わりました!

みなさまにもその成果を公表いたします。今回は長文なのでPDFファイルにしてみました。古文書翻刻の成果はこちら(PDFファイル240KB)

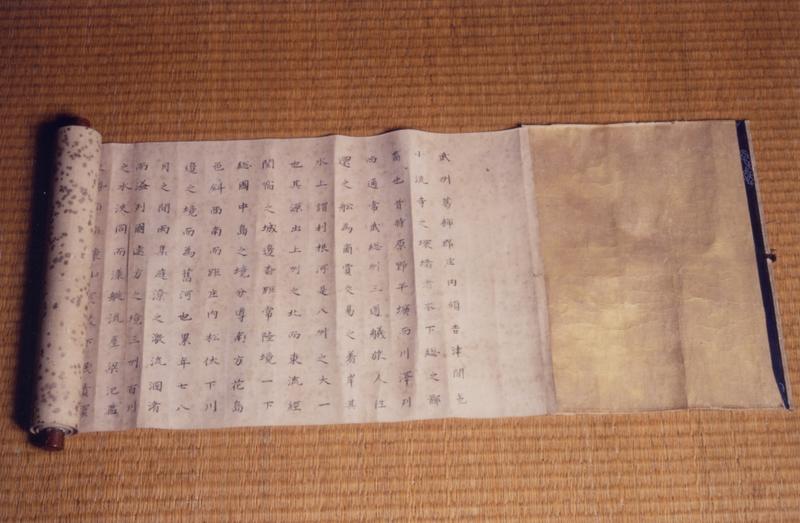

この史料は、寛政7年(1795)2月から3月にかけての小金原御鹿狩(おししがり)に関するもので、前半の神間村に下達された幕府の触書の写し、後半の3月2日から6日にかけ実際に小金原に勢子人足として動員させられた神間村の村人の備忘録からなります。

後半の備忘録は、神間村の愛宕山を出立して、江戸川を渡船でわたり、現在の野田市域から猪鹿を「御立場」に追い詰める過程が記録されています。御鹿狩が行われた5日には「御かり」を「見物」しており、「其面白事筆ニも尽し難し」と記しています(下の画像参照)。

みなさん、古文書を読んで御鹿狩について理解を深められたようです。

次回の古文書勉強会は、9月7日(土)14時~です。また別の御鹿狩の史料を読み始める予定です。

ミュージアムトーク開催&追加日程のお知らせ

前回のミュージアムトークは冗長になった(実習生からキビシイご批判をいただきました)ので、今回は少し短めに。とはいえ、45分かかってしまいました。

ご来館いただいた方には東京からお見えいただいた方もおり、解説の後には、たくさんのご質問をいただきました。市民の方からは、久五郎ゆかりの八丁目や粕壁のことについて、ご教示いただきました。ありがとうございました。

【緊急告知】

さて、このミュージアムトーク、ご好評いただいておりますので、急きょミュージアムトークの追加日程を以下のように組んでみました。

・令和元年8月16日(金)午前10時30分~、午後3時~(各回30~40分程度)

・令和元年8月22日(木)午前10時30分~、午後3時~(各回30~40分程度)

実は、8月22日は久五郎の誕生日(明治10年生まれなので、生誕142周年)、8月16日は命日(昭和18年没なので没後76周年)にあたります。ちなみ、誕生日についてはパンフレットでは8月23日としています。これは娘の文子さんが久五郎の肖像写真にメモ書きしているものですが、諸資料により22日が妥当のようです。

いずれも久五郎にゆかりのある日付「鈴久デー」です(実は展示が始まってから気づきました)。ともに平日にはなりますが、ぜひともお越しください。

常設展示「神明貝塚の縄文人」コーナーにパネルを追加しました

このコーナーでは、神明貝塚で出土した縄文時代の人の頭骨と、坊荒句遺跡で出土した江戸時代の人の頭骨を並べて展示しています。

展示している縄文時代の頭骨は全体的に丸く、上の歯と下の歯がすき間なくかみ合います(毛抜き状咬合)。目の穴が大きい特徴もあります。これに対し江戸時代の頭骨は長細く、上の歯が下の歯より前に出るかみ合わせになっています(はさみ状咬合)。

ぜひ涼しい資料館で、実物の人骨をご覧になって、ちがいを感じてください。

「神明貝塚の縄文人」コーナー

縄文時代の人骨と江戸時代の人骨

常設展示「ベッドタウンとしての春日部」に写真を追加しました

昭和36年には一面に水田が広がっていた春日部駅西口は、9年後の昭和45年には、ふじ通りをはじめとした現在とほぼ同様の街路が整備されています。

なお、国土地理院の空中写真は下記のサイトから閲覧することができます。さまざまな年代の全国の空中写真が閲覧できます。

国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス

「ベッドタウンとしての春日部」コーナー

昭和36年国土地理院撮影の空中写真

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「からくり屏風」を作りました。

屏風にみたてた板を動かしていくと、4つの絵柄が出てくる不思議な屏風に、参加した子供たちは大変喜んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和元年11月17日(日)に「ぴょんぴょんカエル」や「紙てっぽう」を作ります。ご参加をお待ちしています!

博物館実習7日目

こんにちは、博物館実習生の岡本悠香です。

本日は、白岡市生涯学習センターのこもれびの森と、幸手市郷土資料館に見学に行きました。

午前中に行った白岡市生涯学習センターのこもれびの森から紹介します!

こもれびの森は平成30年10月に出来たばかりで、図書館と資料館、生涯学習施設が揃っている複合施設です。

一階は、展示室や児童書コーナー、地域・行政コーナー、多目的ホールがあり、二階には一般書コーナーや学習室、創作室、会議室、防音の音楽スタジオが設置されています。

本日は見学ということで、一般の方が入れないような場所である収蔵庫や特別収蔵庫、閉架書庫も学芸員の杉山さんに案内して頂きました!

出来たばかりということで、収蔵庫や特別収蔵庫にはまだまだ資料が入るスペースがありましたが、受け入れる資料によってはすぐにいっぱいになってしまうと話していました。

特別収蔵庫

閉架書庫も見せて頂きましたが、一般には置いていない図書から市役所で取り扱っていた資料まで置いてありました。

こもれびの森では、毎月の第三土曜日にはハンズオン・デイが実施されているそうなので、ぜひ参加してみてくださいね!

お昼をはさんで、午後からは幸手市郷土資料館に見学に行きました。

原さんと岩澤さんにお話を聞きました!

幸手市郷土資料館もこもれびの森と同様で平成30年10月に開館し、もともと准看護学校の校舎を幸手市郷土資料館として使っています。

入口はバリアフリーが行き届いていて、足が不自由な方でも安心して見学できると思いました。

まず初めに、歴史展示室から見学させていただきました。

歴史展示室では、今の幸手ができるまでの歴史や、幸手にゆかりある人物の展示がされていました。

民具資料展示室は別館で、元々は吉田中学校だったとお話を聞きました。約80年前の建物で、くらす、まもる、つくるをテーマに展示されていました。

民具資料展示室~まもる~ 消防やまつり行事の道具の展示

こうして二つの資料館を見て、それぞれの館で大事にしていることや、それぞれの館の悩みなど、利用者側からだと見られないような、考えられないようなところまで、実習生のみんなで考えることができたと思います。

二つの館の見学を終えてからの感想会

今日で令和元年度の博物館実習生のブログはおしまいですが、とても楽しく、そしてなにより自分の身になることがたくさん学べたと思います。

学芸員になったら、どんな博物館にしたいのか。

最後の実習の日までしっかり考えて、答えを出し、実習を終えたいと思います!

(令和元年度博物館実習生 岡本悠香)

「成金鈴久」展、始まっています

本展では、小説や映画では語られなかった、鈴木久五郎の実像を紹介するものです。

「こんな人が春日部出身にいるなんて知らなかった」「こんなに鈴木久五郎の資料があるなんてびっくり」など、観覧された方にも、こ好評いただいているようです。

今回の展示では、「成金気分で↑↑記念撮影こーなー」や、週替わり展示「今週の鈴木久五郎日記」も用意して、子どもからご高齢の方まで、またリピーターの方にも楽しんでいただけるようにしています。

先日は、高齢者施設のみなさんに、記念撮影コーナーをお楽しみいただきました。お札の帽子にタスキをかけて、大きなお金と金の延べ棒をもって、ニッコリ笑顔でハイチーズ。お金が嫌いな人はいないようですね。

「元祖!成金鈴木久五郎」展は、9月8日(日)まで。関連イベントも用意していますので、あわせてお楽しみください。

博物館実習6日目

本日は、台風で天気が荒れる心配がされましたので、午後1時から実習が開始されました。

初めに博物館における資料の受け入れから、整理、保存に至るまでの過程を学びました。

これからこの過程の内に関わる緊張感と好奇心でいっぱいになりました!

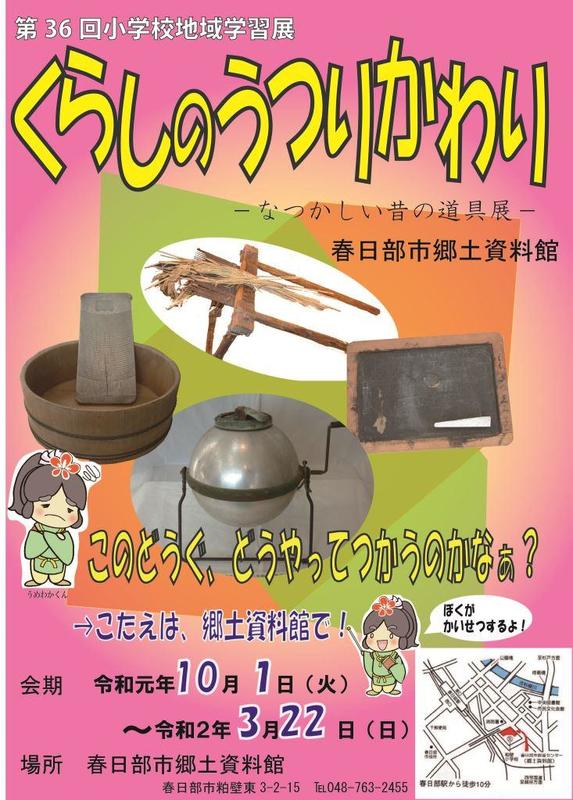

以前の実習生が作成した資料カードを参考に、いよいよ粕壁の塩問屋の資料整理が始まりました。

資料館の駐車場にて作業を行いました。

実習生一人が一箱ずつ担当し、作業を進めました。中に入っているものを取り出し、調査カードに書き留めていく作業です。

作業の様子

私が担当した箱には、塩販売の金銭書類や取引先の名称等が書かれた書類が多かったです。

出来上がった調査書

約2時間、一人につき3、4箱の資料整理を終え、本日の実習は終了しました。

受け入れた‘’モノ‘’が、博物館の‘’資料‘’に変わるまでの大変さを実感したとともに、学芸員の仕事の重要さを改めて理解しました。

(令和元年度 博物館実習生)

彩の国東部・北部ミュージアムスタンプラリーを開催しています

この機会にぜひ、埼玉県、東部、北部地域の博物館や資料館、美術館、水族館にご来館ください。

対象:中学生以下

開催期間:令和元年7月20日(土)~令和元年12月1日(日)

※期間中でも景品がなくなり次第、終了します。

スタンプ台紙

各館で配布しています。

景品

スタンプ3個→おみくじ付きシャープペンシル

スタンプ5個→はにわ形貯金箱

開催館

春日部市郷土資料館、三郷市立郷土資料館、宮代町郷土資料館、ミニ博物館”地球&宇宙”、草加市立歴史民俗資料館、八潮市立資料館、久喜市立郷土資料館、日本工業大学工業技術博物館、サトエ記念21世紀美術館、蓮田市文化財展示館、幸手市郷土資料館、行田市郷土博物館、埼玉県立さきたま史跡の博物館、さいたま水族館、(公財)長島記念館、立正大学博物館、羽生市立郷土資料館、埼玉県立川の博物館、鉢形城歴史館、熊谷市立熊谷図書館 美術・郷土資料展示室、本庄市立歴史民俗資料館、早稲田大学考古資料館、上里町立郷土資料館

博物館実習5日目

今日は13時から、わらじづくりの親子体験講座が行われました。

講座の準備に時間がかかるため、今日はこれまでよりも1時間はやい9時開始でした。まず最初に取りかかった作業は会場づくりです。午後からはじまる本番に備え、道具や材料の下準備を行い、プログラムの流れを確認しました。

講座内で紹介する衣装の確認をしているところです

体験講座は2時間ほどでしたが、2日前に一度自分たちでわらじをつくり、入念に打ち合わせを行いました。

いよいよ本番です。今日のわらじづくり体験講座には、親子3組10名の方々に参加していただきました。ありがとうございました。

私は江戸時代の旅人の衣装を着用し、どのような衣装なのか参加者の方々に紹介しましたが、皆さん熱心に聞いてくださりうれしかったです。

実際に着用した写真です

実習生が参加者に教えます

本日開催されたわらじづくり体験講座は、無事に終えることができました。はじまる前は不安でしたが、ほかの実習生も参加者の方々に上手く教えられたようでよかったと思います。残りの実習日も最後まで頑張りたいと思います。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習4日目

実習4日目に入りました。今日は、埼玉りそな銀行春日部支店にて、「双六からむかしの粕壁を考えてみよう!」という講座を行いました。私たち実習生は、進行役として実際の運営を任されました。

まず、午前中は本番に備えてリハーサルを行い、そこで感じた問題点を話し合っていきました。

また、参加する子どもたちがよりゲームを楽しめるよう、景品も作成しました。

午後3時から講座が始まりました!

使ったものは昔の地図と双六シートです。双六のマスをよく見ると当時存在した店の名前が書かれているので、地図からそれらを探していきました。店が見つからず苦戦している子もいましたが、皆さん真剣に取り組んでいました。

後半は実際に双六に挑戦してみました。このときが一番盛り上がりました!

どの目を出せばゴールにたどり着くかな

この活動を通じて、教育普及にあたっての心構えを学ぶことができました。

なにより、子どもたちの多くが講座に夢中になってくれて嬉しかったです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習3日目

今日は7月27日(土)に行なう、夏休み体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」の準備を行いました。

まず午前中は縄ない(縄をより合わせる)をするために、わらの芯の部分を取り出す作業(わらすぐり)をしました。この作業は時間がかかる作業で、手間のかかる工程でした。

千歯こきを使っている様子

作業中、通りかかった方が声をかけて下さり、話をしたりしましたが、市民の方とこの何気ない会話で、資料館を訪れてもらうひとつのきっかけになっているのかなと感じました。

芯を取り出しています!

午後は、まず取り出した芯を「わら打ち」して、わらが柔らかくしなるようにしました。

砧(きぬた)という道具を使ってたたきます!

ここでやっと、縄ないとわらじ作りの作業に取りかかれます。

編み方を習得すると、簡単に作れます!

実習生みんな、なんとか形になりました(^^)

7月27日(土)体験講座では、わらじ作りのほかに、紙芝居や、江戸を体験できる記念撮影コーナーも用意しています!

ぜひお楽しみに!

(令和元年 博物館実習生)

夏休みイベントのご案内

●7月27日(土)体験講座「わらじを編んで江戸の旅に出よう」

わらじを作ってはいてみます。

日時:7月27日(土)13:00~16:00

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月3日(土)体験ワークショップ「蓄音機で音楽を聴いて昔のおもちゃを作ってみよう」

蓄音機で音楽を聴いたり、春日部の伝説の紙芝居の上演や簡単なおもちゃ作りをします。

日時:8月3日(土)10:30~、15:00~の2回

対象:小学生まで(保護者同伴可)

申し込み不要です。郷土資料館に直接お越しください。

●8月18日(日)夏休み学芸員教室「土器の拓本をとってみよう」

土器の模様を拓本にとってみます。

対象:小学生、中学生とその保護者 先着15組

持物:はさみ、新聞紙、汚れてもいい服装

申込方法:郷土資料館へ直接、または電話(763-2455)で申し込んでください。

●8月31日(土)企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)を招き、明治・大正時代に成金や現代の経営倫理などについて、分かりやすくお話しいただきます。

日時:令和元年8月31日(土)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

定員:100人(申し込み順)

申し込み方法:直接、または電話で郷土資料館にお申し込みください。

博物館実習2日目

実習期間二日目の今日はミュージアムトーク見学から始まりました。まず見学をするにあたっての事前学習を行いました。

ミュージアムトークは「元祖!成金鈴木久五郎-鈴久を生んだ商いのまち春日部-」の展示についてのものです。私は春日部市民ですが、元祖成金が春日部から生まれていたことに驚きました。鈴木久五郎さんについて展示として見るだけではわからないような興味深いお話を聞くことができました。

ミュージアムトーク解説の様子

「元祖!成金 鈴木久五郎」は9月8日(日)までの開催です。この後のミュージアムトークは、8月10日(土)と9月1日(日)に行われます。ぜひご来館ください。

↑記念写真の撮影もできます!!

午後からは土器・石器の洗浄と拓本をやりました。

土器・石器の洗浄では大きな欠片から小さいものまで、実習生全員で一つずつ丁寧に水で汚れを落としていきました。

洗浄中の板碑

拓本作業では、土器の欠片を拓本にしました。初体験の人が多く、一つ一つの作業を手探りながらも無事に作業を終えることができました。

拓本作業中の実習生

拓本完成資料

二日目は実習生同士で会話をすることも増えてきました。明日からも、より一層学芸員の知識と仲間との関係を深められるようにしていきたいです。

(令和元年 博物館実習生)

博物館実習1日目

本日から博物館実習が始まりました。初日ですので、午前は館長からご挨拶を頂き、学芸員の鬼塚さんから施設の説明を聞きました。

その後、施設内を案内して頂きました。燻蒸室や収蔵庫を見せて頂きました。私は収蔵庫や燻蒸室を実際に見たのは初めてだったため、資料の保存の仕方などがよくわかりました。最後に展示室の案内をして頂き、展示物の解説をしてくださりました。

午後からは、最初にディスカッションを行いました。内容は「資料館について」「学芸員資格を取った理由」などです。実習生一人一人意見が出てきたのでお互いの考えがよくわかりました。

次に、資料館が実際に所有している資料を使って、その取扱いを学びました。取り扱った資料は、壺形の土器と巻子、掛け軸です。巻子と掛け軸は学校の授業で取扱いの仕方は教わっていたのでそれなりに扱えていたのではないかと思います。しかし、土器は初めて扱ったので少々苦戦してしまいました。今後のためにもよく復習しておきたいと思います。

(令和元年度 博物館実習生)

7月21日に公開された民俗芸能

午前9時から西金野井香取神社を中心に午後6時まで、幾度も舞が披露された、県指定無形民俗文化財「西金野井の獅子舞」では、1学期から舞やお囃子に取り組んでいる南桜井小学校『伝統芸能クラブ』の皆さまをはじめ、クラブの卒業生である中学生2年生や高校生が児童の舞を後押ししてくれました。4~6年生のクラブ活動に加え、他校の6年生、そして小学校就学前からお父さんと共に獅子舞に参加している2年生と、多彩な構成の後継者が日頃の練習成果を発揮してくれました。

▲天狗役はOBの中学生、獅子役は2年生と5年生、巫女役もすべて小学生で構成。

3年ぶりの辻切りから幕開けした市指定無形民俗文化財の「銚子口の獅子舞」の祭礼では、お囃子役に新たな小学生が加わり、緑豊かな田園風景に篠笛の音色が響き渡りました。午後の銚子口香取神社での公開では、今春にお披露目された女子高校生による子獅子の舞が公開され、日々の練習成果に盛大な拍手をいただきました。

▲忙しい高校生活と地元の伝統芸能の練習を両立に感謝!

倉常地区では、市指定無形民俗文化財「倉常の神楽ばやし」が午前の辻切り、そして夕方からの地域の夏祭りで公開されました。

地域の皆さまのご協力で、例年、飲食の屋台、そしてビンゴゲームと、神社を会場とした、地域一体となった”夏祭りの原風景がここでは継承されています。

▲親子2代、さらには祖父と孫と、代々の伝統の音色が継承されています

お囃子の打ち鳴らしでは小学生3年生、さらには中学生3年生が加わり、親子2代、3代の共演が実現されました。

全国的には伝統芸能の継承に大変な危機感が広がっています。春日部市ではどの保存会でも創意工夫のもと、後継者の養成が着実に芽生えつつあります。秋の祭礼での公開に加え、12月には複数の団体による公開事業の開催を予定しております。出演団体やテーマなど、詳細が決まりましたら、追ってお知らせいたします。

7月14日に公開された民俗芸能

榎集会所で「榎の囃子神楽」が公開され、親子二代、三代の共演もありました。

▲小学生によるテンコ(狐)の舞。お父さん、おじいちゃん、妹さんのお囃子に合わせて軽快な舞が披露されました。

▲例祭のトリの「大黒舞」。艶やかな衣装を身にまとい、背後では娘さんの締め太鼓が軽やかに響きました。

秋の富多神社の祭礼(10月15日)でも公開されます。

赤沼地区の集会所では、赤沼の獅子舞が公開されました。

▲子供獅子の太夫を先頭に三匹獅子が元気よく舞われました。今年も6年生を中心に一生懸命練習した成果が拍手喝采をいただきました。

▲約30年ぶりに祭礼が雨天により集会所で開催され、ほぼ初めての屋内での「弓くぐり」。カメラが追い付かないほどのスピードで弓を無事にくぐる様は圧巻でした。今年の豊作が祈願されました。

赤沼の獅子舞も10月中旬に秋祭礼が予定されています。秋には豊作に感謝し、楽しく滑稽な「神楽」の演目が多数演じられます。

各団体の公開日は当ホームページでお知らせいたします!

公開日迫る!西金野井の獅子舞の練習

▲2組の舞手7名が額に汗を流しつつ「芝舞」の形を復習

▲舘野校長先生も毎晩、練習に足を運んでくれています。また、クラブOGの中学生1年生も練習に加わり、後輩たちに笛の指導をしてくれています!頼もしいかぎり。

▲保存会の方々も子供たちの見本になるよう、必死に形の仕上げに入りました。

公開に向けた練習は今秋金曜19日まで続きます。21日は午前10時から「西金野井香取神社」拝殿で行われ、午後5時まで幾度か舞われます。

年1回の公開、そして南桜井小学校の児童の皆さんの愛らしい舞もございますので、是非、足を運んでみてはいかがでしょうか。

やったり踊りが公開されました

例年、梅雨が明けた頃に祭礼を迎えますが、今晩は小雨まじりの中、大畑地区の皆さんが伝統の舞を披露いただきました。

▲祭礼前に石川市長が激励に。揃いの浴衣、赤の手ぬぐいが伝統の装束です。

▲保存会会長・若衆総頭・神主を先頭に香取神社までの「練り込み」。

県道と東武線の踏切をわたるため、地域のみなさん、春日部警察署と多くの方々に協力いただいております。今晩もありがとうございました。

▲若衆による躍動感あふれる「扇子踊り」。

このほか、小学生1年生から中学生で構成される「小若」の舞も堂々と披露されました。

若衆の皆さまにあっては2か月間にわたる練習指導、さらには将来にわたって伝統芸能を担う後継者の育成にご尽力いただき、深く感謝!!

また、今晩、見逃してしまった方は、是非、来年、足を運んでみてはいかがでしょうか。公開日のお知らせは当ブログでご覧ください。

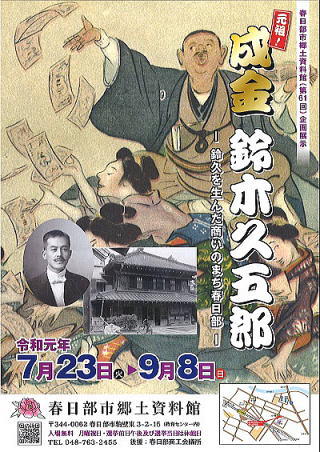

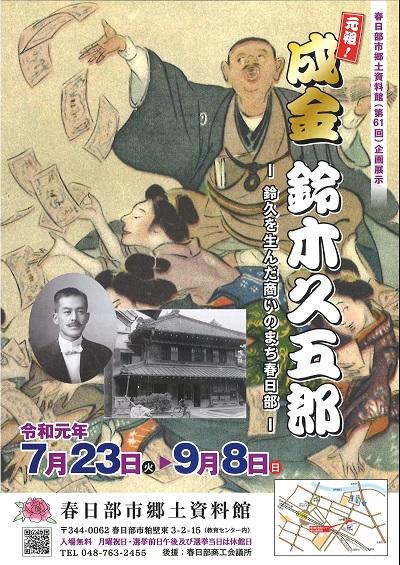

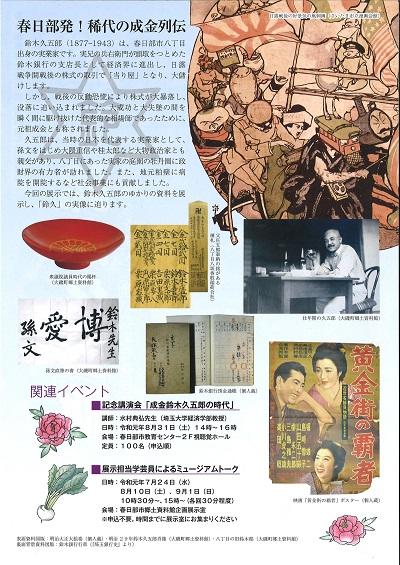

「元祖!成金 鈴木久五郎」を開催します

8月16日(金)ミュージアムトークの情報を更新しました。

7月23日(火)より、第61回企画展示「元祖!成金 鈴木久五郎ー鈴久を生んだ商いのまち春日部」展を開催します。

鈴木久五郎(すずききゅうごろう・1877年生、1943年没))、通称「鈴久(すずきゅう)」は、春日部市八丁目出身の実業家です。「元祖成金」とも称された鈴木久五郎のゆかりの資料を展示し、「鈴久」の実像に迫ります。

会期:令和元年7月23日(火)~9月8日(日)

休館日:7月29日(月)、8月5日(月)、8月11日(祝日)、8月12日(月・振替休日)、8月19日(月)、8月24日(土)12時以降、8月25日(日)、8月26日(月)、9月2日(月)

*8月24日(土)12時以降、8月25日(日)は、教育センターが埼玉県知事選挙の投票所となるため休館します。

会場:郷土資料館 企画展示室(春日部市粕壁東3-2-15 教育センター1階)

観覧料:無料

<関連イベント>

●企画展示記念講演会「成金鈴木久五郎の時代」

水村 典弘(みずむら のりひろ)さん(埼玉大学経済学部教授)を招き、明治・大正時代に成金や現代の経営倫理などについて、分かりやすくお話しいただきます。

日時:令和元年8月31日(土曜日)午後2時~午後4時(午後1時30分開場予定)

会場:春日部市教育センター 2階視聴覚ホール

定員:100人(申し込み順)

申し込み方法:直接、または電話で郷土資料館にお申し込みください。

●「元祖!成金鈴木久五郎」展ミュージアムトークー好評につき回数を増やしました

企画展示(第61回)「元祖!成金鈴木久五郎-鈴久を生んだ商いのまち春日部」の展示資料について担当の学芸員が解説します。

日時

令和元年7月24日(水曜日)

令和元年8月10日(土曜日)

令和元年8月16日(金曜日)

令和元年8月22日(木曜日)

令和元年9月1日(日曜日)

いずれも午前10時30分~、 午後3時~(各30分程度)

会場:郷土資料館 企画展示室

申し込み:不要。直接ご来館ください。

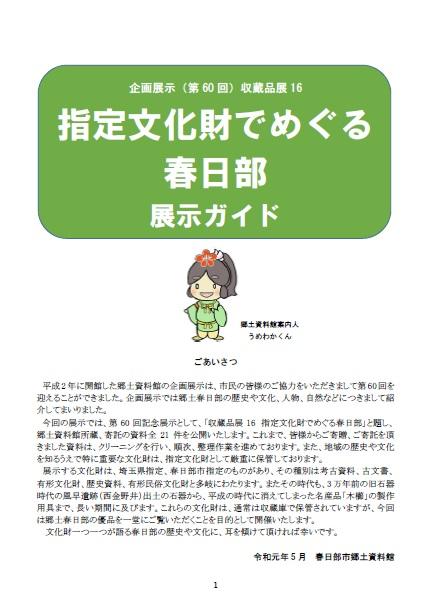

「指定文化財でめぐる春日部」展示ガイド

ご来館いただいた皆様、誠にありがとうございました。

会場で配布しておりました「指定文化財でめぐる春日部展示ガイド」をPDFにて掲載いたします。どうぞご利用ください。

指定文化財でめぐる春日部展示ガイド(pdf 751KB)

展示最終日には、2回のギャラリートークを実施いたしました。

ご質問いただいた中で、間違えてお答えした部分がございますので、正しいお答えをこちらに掲載し、お詫びいたします。

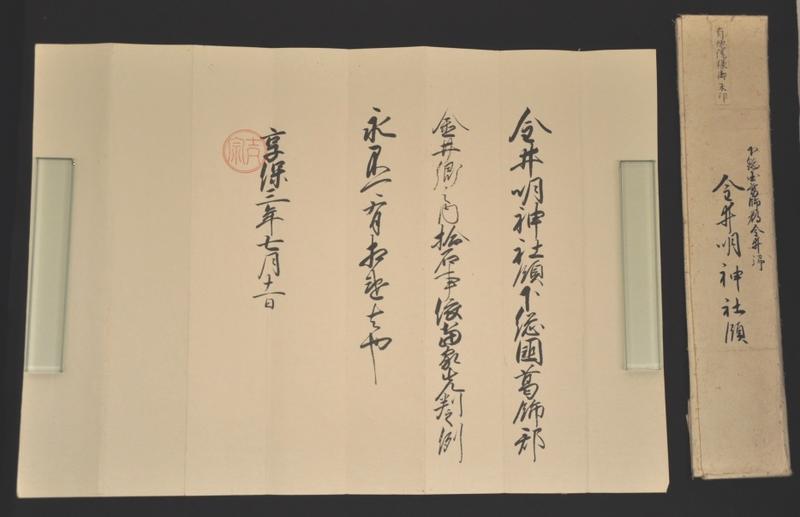

「西金野井香取神社領朱印状」に関連して、「朱印と黒印のちがい」についてご質問をいただきました。

徳川将軍代々の「朱印」は、10万石未満の領主の所領認定や特定大寺院以外の寺社領地の認定などで用いられました。なお10万石以上の領主の所領認定には、花押が使用されていました。

対して「黒印」は朱印を押す朱印状よりも簡易な文書に使われたようです 。使い分けについてははっきりしていない部分もありますが、朱印の方が黒印より相手に対してより丁寧であると考えられています。(『岩波 日本史辞典』1999)

千葉大学の学生さんが来ました!

午前は、館の概要・特徴を案内したのち、体験ワークショップ(記事は午後の部)に参加し、子どもたちと一緒にブンブンゴマを製作しました。コマを回せた人と回せなかった人がいたようです。結構難しいですよね。

午後は、館蔵の資料整理にご協力いただきました。未整理の文書箱を開梱して、資料の概要調査の調書を作成してもらいました。

今回整理した資料は、市内の商家からいただいた明治時代から昭和50年ごろまでの文書群です。われわれ職員も初めてみる資料がザクザク。春日部の近現代史は、まだまだ深められそうです。

みなさんも各自の関心で興味深く資料を拝見されていたようなのでした。

引率された先生をはじめ、学生のみなさん、お疲れさまでした。

学芸員の卵のみなさんにとって、有意義な時間になりましたでしょうか。

指定文化財の古文書ー指定文化財でめぐる春日部

今回の「指定文化財でめぐる春日部」で展示している指定文化財の古文書をご紹介します。

「北条氏政の感状(ほうじょううじまさのかんじょう)」

永禄12年(1569)3月14日に北条氏政から春日部の多田新十郎に、戦功を賞して与えられたものです。

「西金野井香取神社領朱印状(にしかなのいかとりじんじゃりょうしゅいんじょう)」

徳川将軍家から与えられた神社の10石の土地を保証するための文書です。天正19年の徳川家康をはじめ、歴代の朱印状12通が伝わっています。

8代将軍徳川吉宗の朱印状

「小流寺縁起(しょうりゅうじえんぎ)」

小流寺に伝わる縁起で、江戸川開削の基本資料として評価されています。

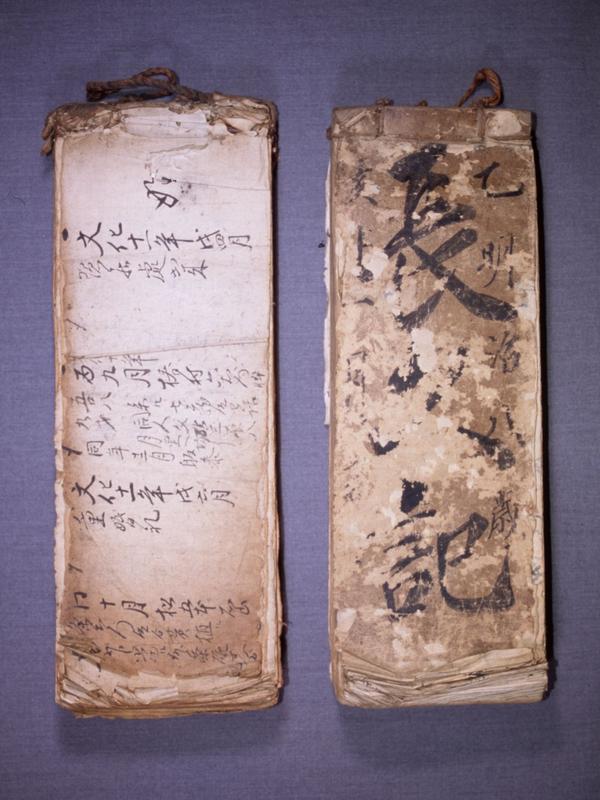

「長久記(ちょうきゅうき)」

西宝珠花村の旧家、芝田家に伝来する古文書で、文化11年(1814)から大正11年(1925)までの約100年間、代々の当主によって書き継がれたものです。

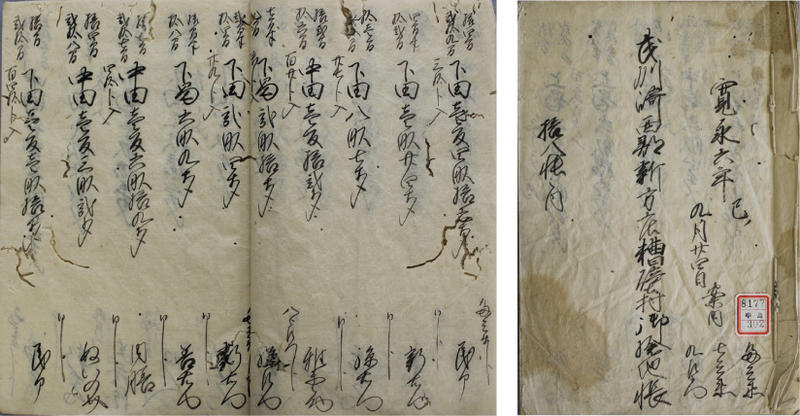

「粕壁宿検地帳(かすかべじゅくけんちちょう)」

江戸時代の粕壁宿の耕地や屋敷地を測量した際に作られ、元禄10年(1697)の検地帳5冊のほか、その後の新田開発に関わる検地帳が残されています。

寛永6年(1629)の検地帳

また、展示している指定文化財の歴史資料をご紹介します。

「西金野井香取神社の棟札(にしかなのいかとりじんじゃのむなふだ)」

徳治元年(1306)に破損した香取神社の板屋根を修理したという内容が書かれたものです。徳治元年から神社が存在していたことなどを伝えます。

いずれも、中世から近世の春日部の人々が残した貴重な記録です。この機会にぜひご覧ください。皆さまのご来館をお待ちしております。

郷土資料館体験ワークショップを開催しました♪

春日部の伝説をもとにした紙芝居や、蓄音機によるレコード鑑賞を楽しんだあと、昔のおもちゃ「ぶんぶんごま」を作りました。

自分で選んだ色鉛筆で台紙に色を塗り、ハサミ・のりを使って一生懸命作り、最後は出来上がった”ぶんぶんごま”を回し”ぶーん・ぶーん”と音を鳴らしながら遊んでいました。

ワークショップは、小学生までを対象とした、昔の遊びを気軽に体験できるイベントです。事前申込み不要、当日の飛び込みも大歓迎です。

次回ワークショップは、令和元年8月3日(土)に「からくり屏風」を作ります。ご参加をお待ちしています。

木櫛製作用具ー指定文化財でめぐる春日部

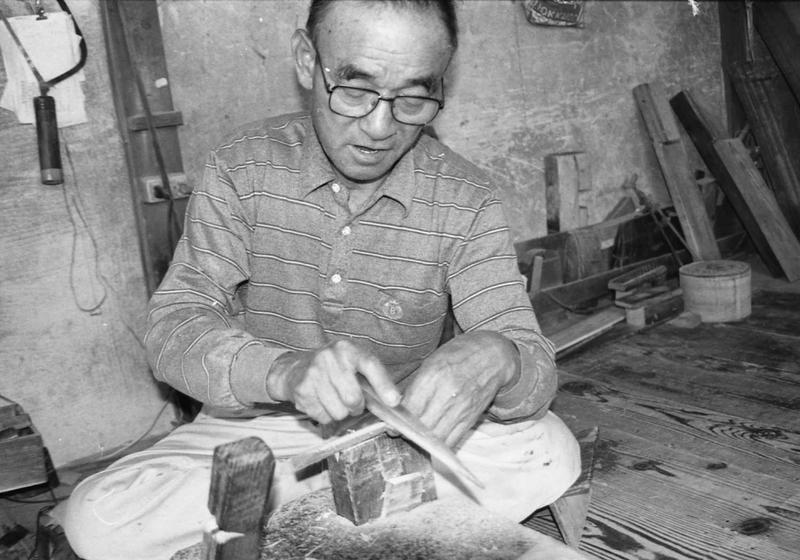

春日部市の木櫛作りは、明治初期に藤塚村六軒(ふじつかむらろっけん/現・六軒町)で農家の副業として始められたのが最初といわれます。戦前まで木櫛製作を行う家が18軒ほど存在したようです。

春日部市有形民俗文化財「木櫛製作用具」は、春日部市緑町で3代続いた木櫛職人に伝えられ、市内最後の職人である故・塚田蔵吉(つかだくらきち)氏が平成10年まで愛用したものです。

各用具をみると、職人自ら用具に工夫を加え使いやすくしていることがわかります。

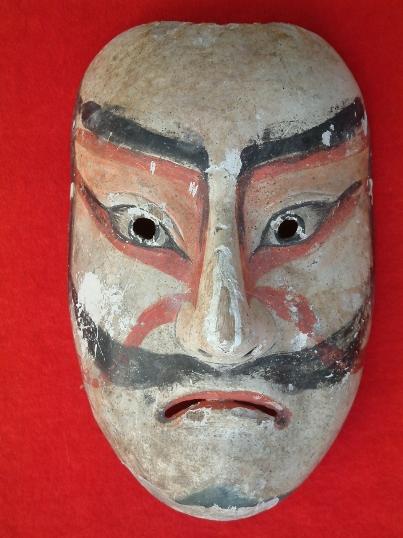

榎囃子神楽連面芝居用具-指定文化財でめぐる春日部

「榎囃子神楽連面芝居用具(えのきはやしかぐられんめんしばいようぐ)」は、榎囃子神楽連に伝わる「面芝居」の道具類です。面27点をはじめ、衣装、幕、台本などが残されています。榎囃子神楽連では、江戸の神楽師から、「面芝居」を伝授され、大正時代から昭和初期にかけて盛んに行われました。写真の面は有名な日本三大仇討ち(あだうち)と言われる『曽我物語』の曽我五郎の面です。

現在は残念ながら、榎囃子神楽連に面芝居を演じられる方はいらっしゃいませんが、これら道具類が往時の様子を伝えてくれます。

『曽我物語』の曽我五郎の面

神明貝塚の巡回展が庄和図書館で始まりました!!

巡回展のなかでも最大級のスペースを確保していただいたため、これまで展示できなかった解説パネルの追加ができ、神明貝塚の縄文人により迫った内容となっています。

夏休み期間いっぱいの展示となりますので、自由研究のテーマなどにいかがでしょうか。お立ち寄りの際には関係図書による縄文の世界の学習とあわせて、ぜひご覧ください。

また図書館や庄和総合支所1階情報コーナーで神明貝塚のDVDが視聴できます。こちらもぜひご利用ください。

場所:庄和図書館1階ふれあいギャラリー(庄和総合支所内)

期間:令和元年7月3日~9月2日

ギャラリートーク開催のお知らせー指定文化財でめぐる春日部

第60回企画展示「指定文化財でめぐる春日部」の最終日、7月7日(日)10時30分~と15時~、展示担当学芸員によるギャラリートークを行います。

ギャラリートークでは、展示室にて、展示品を1点ずつ丁寧に解説いたします。時間はおおむね30分程度を予定しておりますが、出入りはご自由にして頂いて結構です。また皆様からのご質問も随時受け付けます。

第60回企画展示「指定文化財でめぐる春日部」、最後のイベントになります。ぜひお誘いあわせの上、ご参加ください。

5月25日のギャラリートーク

6月9日のギャラリートーク

今回の企画展示では、5月29日と6月9日にギャラリートークを行いました。ご参加いただきまして誠にありがとうございました。

「鈴木久五郎」展のチラシできました!

記念講演会は8月31日(土)に埼玉大学の水村典弘先生をお招きして開催します。また、7月24日(水)、8月10日(土)、9月1日(日)には、ミュージアムトークも開催いたします。

チラシは各所で配布、ポスターは掲示される予定です。お楽しみに!

講演会「春日部の指定文化財ー史跡・考古資料」

6月29日、第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡・考古資料」を開催しました。

あいにくの天気にも関わらず、大変多くの方にご参加いただきました。

講師は、考古学がご専門で春日部市文化財保護審議委員の杉崎茂樹先生にお願いいたしました。

文化財保護の制度の歴史や史跡と考古資料について、一つずつ詳しくご解説いただきました。さらに、各文化財に関連する学史や最近の調査情報などについてお話いただきました。

会場の皆さんも熱心に受講していただき、質疑の時間では文化財の指定についての話題や縄文土器の型式の話題、埴輪の話題など多岐にわたりました。

春日部市郷土資料館では、7月7日まで第60回企画展示「指定文化財でめぐる春日部」を開催中です。この機会にぜひ郷土の指定文化財をご覧ください。

浜川戸遺跡出土の板石塔婆ー指定文化財でめぐる春日部

また6月29日(土)第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」受講者募集中です。

浜川戸遺跡は、浜川戸の自然堤防、河畔砂丘がある八幡公園周辺に所在します。

浜川戸遺跡出土の板石塔婆(いたいしとうば)は、昭和62年(1987)に行なわれた浜川戸遺跡の発掘調査で、河畔砂丘の上で発見された墓の跡から出土しました。

板石塔婆には、最も古い弘安6年(1283)をはじめとして、13~14世紀の年代が刻まれています。これらの板石塔婆から、13世紀ごろには砂丘上で人々が活動を始めていたことがわかり、河畔砂丘の形成時期を考える上で重要な資料です。

本日14時から、第60回企画展示記念講演会として、講師に、杉崎茂樹先生(春日部市文化財保護審議委員)をお招きし、浜川戸遺跡出土の板石塔婆などの市内の史跡・考古資料の指定文化財についてご講演いただきます。

ぜひご来場ください。

記念講演会「春日部の指定文化財―史跡と考古資料」

日時:令和元年6月29日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

定員:100名(先着順)

費用:無料

定員に余裕はありますので、会場で直接お申し込みください。

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ貝の内遺跡出土の下総国分寺軒平瓦ー指定文化財でめぐる春日部

また6月29日(土)第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」受講者募集中です。

貝の内遺跡は、西宝珠花の下総台地上、宝珠花小学校周辺に所在します。これまでに奈良時代、平安時代の竪穴建物跡が約140軒調査されています。

「貝の内遺跡出土の下総国分寺軒平瓦(しもうさこくぶんじのきひらがわら)」は平成4(1992)年に行なわれた調査で、煮炊きを行うカマドの内部から出土しました。

軒平瓦は、屋根の最下部に文様が見えるように葺かれます。この瓦の文様は、「宝相華文(ほうそうげもん)」という下総国分寺(市川市)と同じ文様です。また文様を付ける際に使われた范型(はんがた・文様が彫られた木などで作られた型)の傷の位置が、下総国分寺で出土した瓦の中に共通するものがあることから、下総国分寺の瓦と同様に、現在の市川市周辺で作られた瓦と考えられます。

貝の内遺跡出土の下総国分寺軒平瓦

6月29日(土)14時から、第60回企画展示記念講演会として、講師に、杉崎茂樹先生(春日部市文化財保護審議委員)をお招きし、貝の内遺跡出土の下総国分寺軒平瓦などの市内の史跡・考古資料の指定文化財についてご講演いただきます。

ぜひご来場ください。

記念講演会「春日部の指定文化財―史跡と考古資料」

日時:令和元年6月29日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

定員:100名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ 小渕河畔砂丘出土の須恵器大甕ー指定文化財でめぐる春日部

また6月29日(土)第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」受講者募集中です。

小渕河畔砂丘(こぶちかはんさきゅう)は、小渕の古利根川沿いに形成された砂丘です。古代から中世の時期、利根川本流を流れてきた砂が河原にたまり、北西からの強い季節風によって巻き上げられ形成されたと考えられています。

須恵器大甕(すえきおおがめ)は、昭和31年(1956)に小渕河畔砂丘の下部から発見されました。口の直径33.8㎝、高さ54.6㎝、底の直径20.5㎝の大きなもので、ほぼ欠けることなく発掘されました。須恵器に使われた粘土の特徴から群馬県方面の窯で作られた製品と推定されています。

砂丘下部から出土していることから、河畔砂丘の形成時期を考える上で重要な資料です。

小渕河畔砂丘出土須恵器大甕

6月29日(土)14時から、第60回企画展示記念講演会として、講師に、杉崎茂樹先生(春日部市文化財保護審議委員)をお招きし、小渕河畔砂丘出土須恵器大甕などの市内の史跡・考古資料の指定文化財についてご講演いただきます。

ぜひご来場ください。

記念講演会「春日部の指定文化財―史跡と考古資料」

日時:令和元年6月29日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

定員:100名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシかすかべの牡丹と成金鈴久

春日部市郷土資料館にて、令和元年7月23日(火)から開催予定の「元祖!成金鈴木久五郎」展の準備を進めています。今回は展示資料を少しご紹介します。

春日部は古くから「藤のかすかべ」と称されてきたように、国特別天然記念物の「牛島の藤」を筆頭として、藤の花は市のシンボルとして現在も親しまれています。今回は「藤だけじゃなかった!」というお話です。

「粕壁の牡丹」といっても、今は知る方もほとんどいないのかもしれませんが、戦前には東京近郊の名所として知られていました。

はじめに、市域で牡丹が有名になったのは、備後村の医師石井家です。石井家は牡丹栽培で著名な人で、明治14・15年に牡丹の接木技法を発明したといい、同家の庭園では、接ぎ分けを望む人が近隣や東京からも訪れたといいます。

この牡丹を株分けしたのが、幸松村の鈴木兵右衛門(久五郎の実兄)です。邸宅に造られた牡丹園は政治家を招く社交の場として利用されました。五月からその末にかけては、毎日のように、粕壁の町に用はなくても、牡丹園があるがために東京から「政客」がやってきたそうです。警察の定員が増え、町にいいお茶ができたのも、鈴木邸の牡丹園のおかげだといわれました。鈴木邸は粕壁町の近在であったため、「粕壁の牡丹園」と呼ばれました。

しかし、鈴木銀行が破たんに追い込まれ、大正7年(1918)に屋敷・牡丹園は売却されると、粕壁の古刹最勝院に牡丹が株分けされ、境内に牡丹園が開園しました。

最勝院の牡丹園は、一般の客でも自由に出入りができたようで、「粕壁町春日部牡丹園」と呼ばれます。最勝院の牡丹園は古い写真絵葉書があり、当時の様子がうかがえます。

絵葉書の裏面には「大正七年五月」とメモ書があり、牛島の藤とセットで巡った方の持ち物だったようです。

その後の牡丹園の足跡はよくわかりません。しかし、かすかべの観光名所には藤だけでなく牡丹があり、そして牡丹には成金鈴久の生家鈴木家が深くかかわっていたこと、牡丹の栽培名人が武里にいたことも「粕壁の牡丹園」の成立の背景にあったことが、鈴木久五郎を調べるなかで明らかになってきました。

そんな、鈴木久五郎について紹介する、展示会は、令和元年7月23日(火)~9月8日(日)まで。乞うご期待。

塚内4号墳出土遺物ー指定文化財でめぐる春日部

また6月29日(土)第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」受講者募集中です。

内牧の小字「塚内」には、19基の古墳からなる古墳群があり、内牧塚内古墳群と呼んでいます。春日部市指定文化財「塚内4号墳出土遺物」は、昭和52年(1977)に行なわれた内牧塚内4号墳の墳丘部分の発掘調査で出土したもので、鉄刀、鉄鏃、ガラス小玉、須恵器壺、人物埴輪、円筒埴輪、朝顔形埴輪からなります。

鉄刀は3振りが出土し、それぞれ全長が32.5㎝、100.3㎝、95.6㎝の長さです。埼玉古墳群の稲荷山古墳から出土した有名な「金錯銘鉄剣(きんさくめいてっけん)」は、諸刃(もろは)の「剣」ですが、塚内4号墳のものは片刃の「刀」です。また長いものは、平安時代ごろ登場する反りがある「日本刀」ではなく、反りがない直刀(ちょくとう)です。

いずれも木の残存物が付着しているので、副葬された当時は、木製の柄(つか)が付けられ、木製の鞘(さや)におさめられていたものと考えられます。

塚内4号墳出土の刀

6月29日(土)14時から、第60回企画展示記念講演会として、講師に、杉崎茂樹先生(春日部市文化財保護審議委員)をお招きし、塚内古墳群などの市内の史跡・考古資料の指定文化財についてご講演いただきます。

ぜひご来場ください。

記念講演会「春日部の指定文化財―史跡と考古資料」

日時:令和元年6月29日(土)14時~16時

場所:春日部市教育センター

定員:100名(先着順)

費用:無料

郷土資料館へお電話(048-763-2455)、または直接ご来館の上、お申し込みください。

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ

「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」講演会チラシ米島貝塚出土黒浜式土器ー指定文化財でめぐる春日部

また6月29日(土)第60回企画展示記念講演会「春日部の指定文化財ー史跡と考古資料」受講者募集中です。

米島貝塚(こめじまかいづか)は、市域東部の米島地区、下総(しもうさ)台地上に立地します。

昭和36年(1961)に、住宅地造成に先立って行われた発掘調査では、12軒の竪穴住居跡が発見され、住居跡が埋まっていく際に、貝が捨てられたことにより、貝塚をともなっているものもありました。

これらの住居跡からは、蓮田市の黒浜貝塚出土土器をもとに設定された黒浜式土器と同型式の土器が多く出土しました。米島貝塚では、黒浜式土器の中でも、古い要素をもつ一群と新しい要素をもつ一群が出土していたことから、報告書では、黒浜式土器の時間的な移り変わりが研究され、学史に貢献しています。

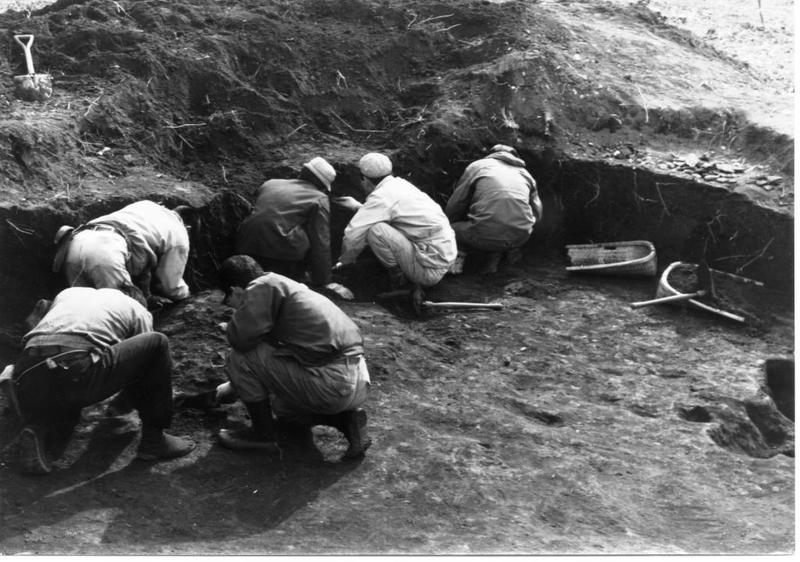

昭和36年発掘調査の状況

米島貝塚10号住居跡の貝層

米島貝塚出土黒浜式土器