ほごログ

春日部にあった競馬場(広報補足 その2)

前回に引き続き、広報かすかべ10月特集号の補足説明です。今回は、春日部市幸松地区小渕にあった競馬場のこと。 #かすかべプラスワン

戦前の競馬は、富国強兵のため軍馬資源の確保・産馬の奨励といった国策のために行われたものが主でした。春日部市内の競馬場は、「春日部競馬」と呼ばれ、昭和15年(1940)9月から昭和22年(1947)まで、小渕の地で開催されました。

当時の競馬は、軍馬資源保護法による「鍛錬競馬」であり、軍用保護馬と指定された馬のみ出走が許されたものでした。埼玉県では、羽田競馬・川崎競馬と並んで三大競馬と称された大宮競馬場が隆盛していましたが、昭和13年(1938)の軍需工業動員法により飛行場の用地とされ廃止され、新たに春日部の小渕の地が、当時県内唯一の競馬場として選定されました。

施設は、大宮競馬場の古材で建て、投票券の印刷、出馬表の印刷などは、毎朝浦和からオート三輪で運び、番組編成員は八丁目の仲蔵院でガリ版切りなどをやったと伝えられています。

ただ、売り上げは不振で出走頭数、入場人員も最低。昭和18年(1933)末には軍需工場に貸与され、競馬は一時中断されるに至りました。

戦後、鍛錬競馬の元になった軍馬資源保護法が廃止されると、俗にいう「ヤミ競馬」が始まります。春日部では2回延べ8日間、開催されました。

昭和21年(1946)11月に地方競馬法が制定されると、県内唯一の春日部競馬で地方競馬が1回延べ6日間開催されました。しかし、売り上げが悪く、また浦和の熱心な競馬場誘致もあって、昭和23年(1948)に浦和競馬に移転され、春日部競馬場の歴史は幕を下ろします。

残念ながら、当時のことを示す資料は、昭和23年(1948)の埼玉県庁の火災により、焼失したといわれ、詳しいことはよくわかりません。地元小渕の方によれば、お父さんが農閑の合間に馬券販売の手伝いをしたと話す方もいますが、競馬場があったという記憶は薄れつつあります。ちなみに、春日部競馬ではなく、「粕壁競馬」と書く文献もありますが、当時の一次史料が見出されていないため不明です。今回は、『埼玉県競馬史』にならい、「春日部競馬」としました。

広報かすかべにも掲載しましたが、春日部競馬場を物語る資料の一つに、航空写真があります。

戦後(昭和22年)に米軍が撮影したもののほか、昭和20年代の写真には、古利根川沿いの小渕一帯に、楕円形の馬場の跡が認められます。下の写真参照(国土地理院空中写真より)。この場所は、小渕の河畔砂丘が分布するところで、砂地を利用したダート馬場であったことが想像されます。競馬場が選定された当時、食糧を生産する農地をつぶすことは困難だったため、砂丘と桃畑の果樹園を走路として1000mの馬場がつくられたそうです。

昭和35年(1960)競馬場跡地にはアンデスハムの工場が建設され、現在も国道16号沿いの工場として利用されています。

現在、競馬場の跡はありませんが、古利根川沿いの小渕周辺には、河畔砂丘と呼ばれる内陸型の砂丘の痕跡があり、高齢者施設の幸楽荘の敷地や、近隣の寺社の境内などは砂地になっています。砂丘の地に足を運んでいただき、かつて競馬場であったことに思いをはせてみてはいかがでしょうか。

次回は、西宝珠花の船橋・宝橋について紹介する予定です。

参考文献 田辺一夫編『埼玉県競馬史』(埼玉県競馬主催者協議会、1965年)

【歴史文化講演会】震災後の粕壁町【 #藤羊羹 #桐箪笥 】

令和2年10月17日(土)、昨年度に引き続き、大川明弘先生をお迎えして、古地図から #関東大震災 前後の #粕壁町 の歴史について読み解く講演会を開催しました。

今回は、ちょうど100年前の大正9年(1920)から、昭和10年(1935)ごろまでを対象に、粕壁町の震災被害状況や産業の移り変わりを、諸資料に基づきながらお話しいただきました。

ご講演では、県内三大被災地とされた粕壁町の被害状況はもとより、桐箪笥生産額が大正14年(1925)以降、町の工業生産額の第一位になり、町内の桐箪笥産業が震災後に隆盛すること、牛島のフジの国天然記念物指定の後に町内の飲食業などサービス業に変化がみられることを明らかにされました。昭和初期には町内の菓子店で「藤羊羹」なる名物(現在はない)を販売していたそうです。近現代の春日部を象徴する藤や桐箪笥産業の礎、また小学校校舎の建設など教育の礎が関東大震災の復興期に形成されていくと見通されるお話でした。

これまで、市内の近現代史は、地元の方の記憶・伝承に基づいて叙述されることが多かったように思えます。しかし、粕壁のご出身の大川先生は地元の記憶や伝承に加えて、これまで検討されたことのなかった「粕壁町勢要覧」(粕壁町の統計資料・当館所蔵)や「粕壁小学校震災文集」(当館寄託)などの諸資料に基づいて事実関係を実証されました。その点で、非常に有意義なお話であったと思います。

会場からは、桐箪笥産業は江戸時代まで遡ると聞いているがどうなのか、など鋭い質問が投げかけられました。大川先生のお話の趣旨は、震災後に卸問屋業が増え、箪笥生産量が増加していくというものでした。先生も応答されたように、実は、江戸時代・明治時代の市内の桐箪笥産業のあり方について、よくわからない部分が多いのです。ご講演により、今後の課題が明らかになったのだと思います。

受講者の方からは、「市内のなかで粕壁は魅力ある地域だと思った」や「ますます春日部が好きになった」など、うれしい声もありました。地元の先生が郷土の歴史を紐解くことで、郷土愛・地元愛が育まれる。大変有意義な講演会でした。

藤塚小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年10月20日(火)に藤塚小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

市内の小学校3年生あてに配布した「たんけんシート」をもってきて、昔の暮らしや道具について、学芸員から説明を受けました。

千歯こき(せんばこき)を使った脱穀体験、「力がいる」「たいへん」といった感想のほかにも、「楽しかった」「気持ちよかった」などの声もあり、昔の苦労と知ると同時に新鮮な体験を楽しんでくれたようです。体験後はコロナ対策のためアルコール消毒もしっかりしました。

「オリジナルスタンプには行列が!」

みんなマスクを着用して、順番をよく守っていましたね♪

「くらしのうつりかわり―なつかしい昔の道具展―」は、10月6日(火)から3月21日(日)まで開催しています。

昔懐かしい民具や勉強道具、おもちゃなどを展示し、お子様からご年配の方まで楽しんでいただける展示となっております。ぜひご来館ください。

【更新】収蔵資料の紹介【祝・50点達成】

春日部市郷土資料館のホームページでは、展示しきれない、まちの歴史を物語る重要な資料を多くの方に知っていただくため、ほそぼそと収蔵資料の紹介をしています。この夏、博物館実習生の大学生のみなさんに協力いただき、今回5件の資料を紹介することができました。

実習生には、調書作成から、写真撮影、解説文の作成に至るまで取り組んでもらいました。その時の実習生による報告はこちらです。今回紹介するものは、いずれも春日部の歴史を語る上では重要な資料です。

亀田鵬斎書の看板は、粕壁の老舗の薬種問屋金子家に伝来した看板です。亀田は、江戸時代の有名な書家で、金子家に滞在したお礼に書をしたためたと伝えられています。宿場町粕壁における文化的交流を知るうえで貴重な資料といえます。

世界一藤のかすかべは、昭和5年に刊行された粕壁町や牛島のフジの観光案内書です。当該期の歴史的公文書など、まとまった資料が少ないなかで、国指定天然記念物指定直後の牛島のフジや、粕壁町・幸松村の状況を知るうえで基礎資料です。

木崎六之助商店の取引先名簿は、粕壁町の桐箪製造の商店に伝来した商店の名簿です。春日部の桐箪笥は特産品とされていますが、歴史的な経緯については、具体的にわかっていません。市域の産業の歴史を再考する上で重要な資料といえます。

備後石井家伝来の俳額は、江戸時代の市域を代表する俳人・石井文龍を輩出した備後石井家に伝来したものです。神社などに奉納されたものと考えられますが、詳しい経緯はわかりません。ただ、武里地区を中心とする葛飾蕉門の流れをくむ人々による投句がみられ、江戸時代後期に地域俳諧が盛んだったことがうかがえる資料です。

陣屋稲荷狐像は、粕壁の陣屋地区で祀られていた稲荷社の奉納されていた狐像です。陣屋稲荷は、平成30年8月に解体・遷座してしまいました。近代の粕壁町内の稲荷信仰の一端を物語る資料です。

この5件を更新して、収蔵資料の紹介の点数が、漸く50件に到達しました。

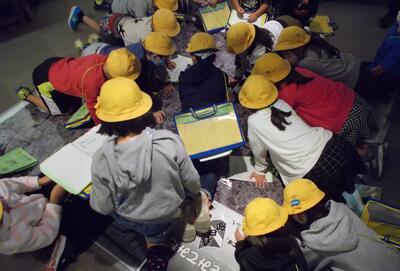

豊野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました

令和2年10月16日(金)に豊野小学校第3学年が、郷土資料館を見学しました。

今から約60年前の生活の様子について学芸員から説明を聞いたり、千歯こき(せんばこき)を使った脱穀体験をしました。

航空写真に乗っかって、約60年前という自分が生まれる前の春日部の様子を食い入るように見る場面もありました。

帰り際には、「もっと見たい!」「また来ます!」といったうれしい声も♪

マスクの着用や体験後の手指の消毒など、コロナ対策をばっちり行って、楽しい見学会となりました。

「くらしのうつりかわり―なつかしい昔の道具展―」は、10月6日(火)から3月21日(日)まで開催しています。

昔懐かしい民具や勉強道具、おもちゃなどを展示し、お子様からご年配の方まで楽しんでいただける展示となっております。ぜひご来館ください。